我儿子才十四岁,竟然在学校后巷偷偷抽烟!

面对这样的情况,大多数家长第一反应不是震惊就是愤怒:“这么小就学坏了!”、“是不是跟坏孩子混在一起了?”

但真正能解决问题的,从来不是吼叫、惩罚或查手机,而是家长有没有看清:孩子抽烟背后,到底藏着什么心理动机?我们又该如何干预,才有用?

以下五个关键步骤,是融合心理学、家庭教育实操经验和真实案例后,最有用的“干预法则”。

01丨别急着骂,先拆掉“防御墙”

孩子抽烟被发现的那一刻,大概率是“死鸭子嘴硬”:

我就抽了一口,不上瘾。

别人都抽,我也不能显得怂。

不是烟,是电子烟,不伤身体。

这时候如果家长情绪爆炸,孩子的心理防御会立刻拉起,结果只会变成冷战、撒谎、甚至背着你继续抽。

最有效的第一步,是“不骂,先问”:

“你第一次抽烟,是因为想试试,还是别人叫你一起?”

“你抽烟的时候,是在什么样的情绪下?”

你不是要放过他,而是要先知道:他为什么会抽烟?是想被认同、释放压力,还是单纯模仿?

02丨讲危害?不如讲“你以为”和“现实”

家长常常急着讲“抽烟得肺癌”、“毁前途”、“毁形象”。

但对十四岁的孩子来说,“肺癌”这个词离他太远了,他关心的是“别人怎么看我”、“我是不是很酷”。

真正有效的沟通方式,是告诉他:“你以为抽烟显得成熟,其实别人看到你第一反应是‘早熟、不自律、像个社会人’。”

再告诉他:“抽烟的烟味掩盖不住,老师、同学、甚至家里人早就闻出来了。你以为你藏得很好,实际是被议论最多的那一个。”

打破他对抽烟“幻想”的滤镜,比讲大道理更有杀伤力。

03丨管烟,关键是管“背后的需求”

很多孩子抽烟的背后,是这三种心理:

寻求认同:在朋友面前不想被边缘化,不抽显得没“胆子”;

逃避压力:学习紧张、家庭关系紧绷时,香烟成了宣泄口;

模仿父母或兄长:身边人抽,孩子更容易“尝试”。

所以,戒烟不是一纸禁令,而是家长要做三件事:

给孩子压力出口:体育、画画、打球都行,有个“非抽烟”的替代方式;

给孩子自我价值感:比如让他在某个方面出成绩,有“存在感”;

给孩子表达空间:让他知道,“我有不爽可以说,不用抽烟表示。”

04丨父母要成为“监督者”,更是“同盟者”

有的家长发现孩子抽烟后,变成了“搜查官”:

每天闻书包、翻口袋、查班级监控……结果孩子越来越隐秘、越来越叛逆。

真正有效的是:监督+陪伴+信任 三管齐下:

监督要柔性:不是天天查,而是定期聊,“这周有没有人又递烟给你?”、“你有没有想抽?”

陪伴要真实:每天给孩子10分钟的“固定聊天时间”,哪怕只是闲聊学校事,也能形成心理链接;

信任要适度:不要天天贴标签“你是会抽烟的孩子”,而是告诉他:“我知道你会控制自己,只要你愿意,我都支持你。

05丨孩子能不能戒烟,关键看父母有没有“后劲”

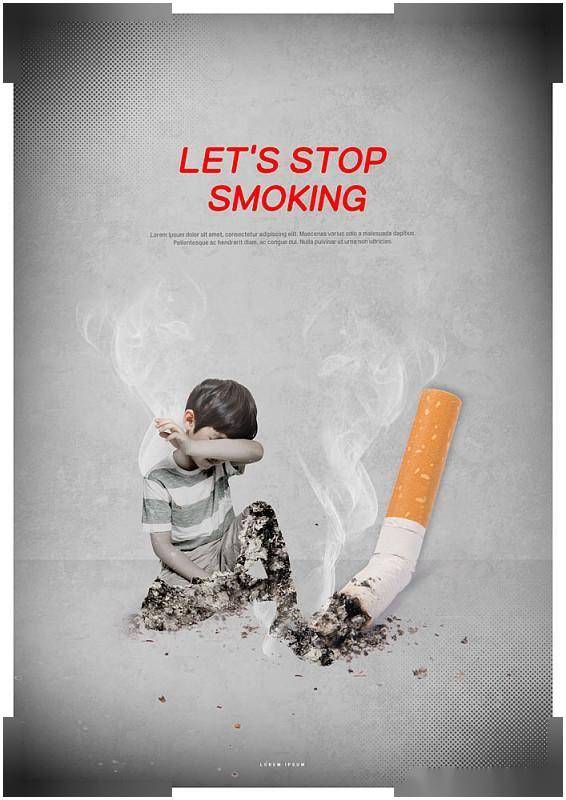

说白了,孩子抽烟不是一次偶发现象,而是成长路上的一个“信号灯”——可能是情绪的、关系的、环境的。

你要做的,不是“一次性抓包”,而是要陪他走过“这段高风险期”:

抽烟的朋友还在?想办法转移他的社交圈,比如让他参加运动类社团或技能兴趣班;

压力来源还在?家长要改变家庭氛围,少一些打压,多一些理解;

情绪缺口还在?不如考虑请心理咨询师介入,做一次系统的生命教育。

06丨孩子抽烟不是“学坏了”,而是“在用错的方式发出求救信号”

十四岁,正是孩子心理 最敏感、社交最渴望认同的年纪。