我小时候,但凡说一句腰疼,长辈就会教训我说“小孩哪里会有腰”?

其实很多家长不仅不信小孩儿有腰,更不相信小孩儿会“生心病”。

也就是在最近几年,随着网络的普及和下沉,才让一部分家长开始承认并关注未成年人的心理健康问题。

前不久中国科学院发布了我国第四本心理健康蓝皮书,蓝皮书涵盖了一份《2024年我国欠发达地区农村学生心理健康报告》。

看完这个报告之后我思绪万千,有兴趣的朋友可以去网上搜索报告的名称,找原文查阅。

接下来我把这份报告中的一些数据给大家分享一下。

调查显示21.5%的农村学生有轻度抑郁风险,8.1%的农村学生属于抑郁高风险。

也就是说每5个孩子中就有1个孩子有“心病”,每10个孩子中就有1个孩子情况严重。

蓝皮书总结了农村孩子心理问题高发的原因,大致有以下几个:

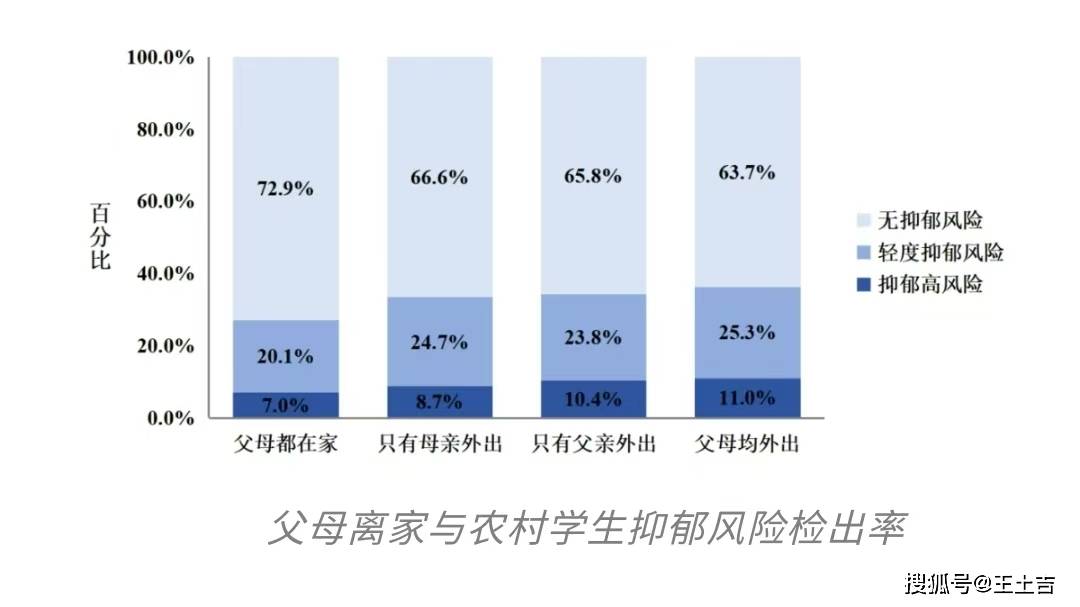

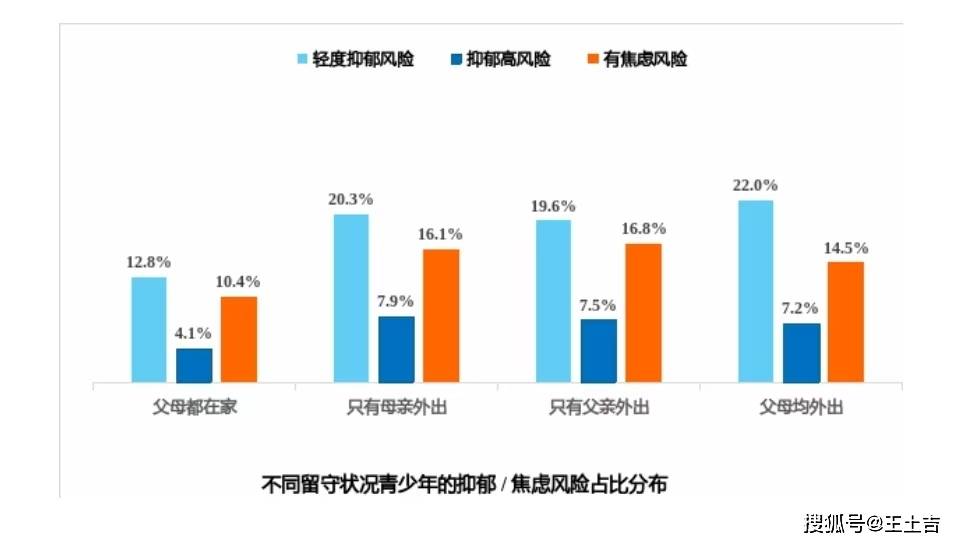

第一个原因,留守儿童:

父母长期外出打工,孩子成了“情感孤儿”。

报告中提到父母均外出的孩子中,有29.2%存在抑郁风险,比非留守儿童高出十多个百分点。

第二个原因,手机上瘾:

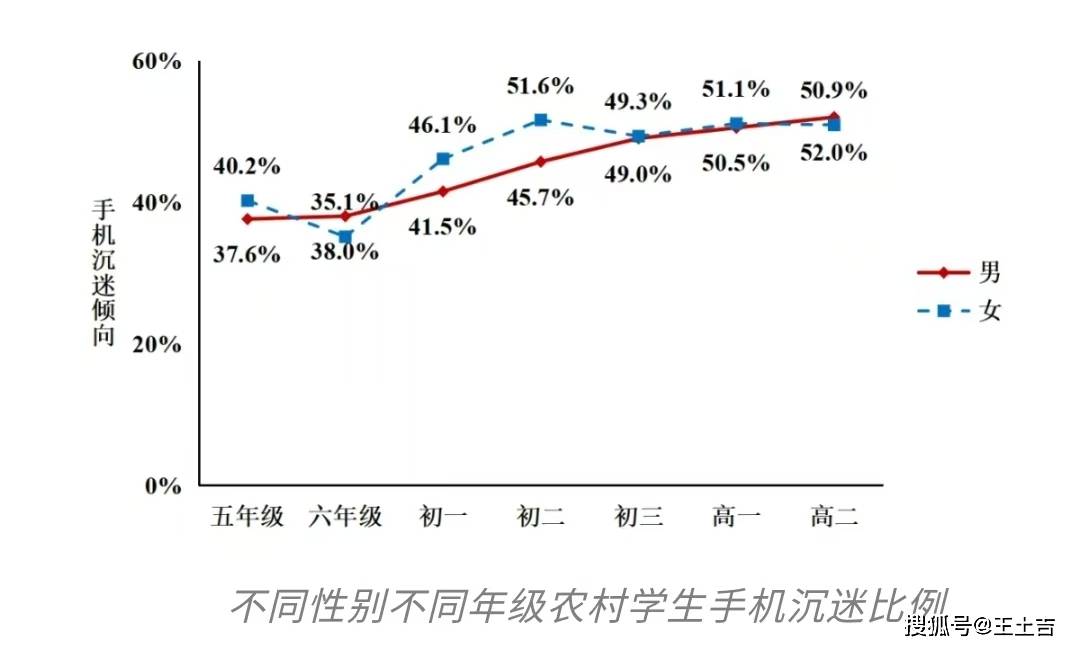

农村学生的手机沉迷现象严重,初中阶段尤为突出。报告显示有46.1%的农村孩子“离开手机就难受”,初中女生尤其严重。

刷短视频时间越长,抑郁和焦虑的风险就越高。

数据显示农村孩子日均刷短视频的时间超过了90分钟。

蓝皮书的另一专题报告显示,农村户口、父母学历低或家庭经济状况差的青少年和大学生,短视频使用强度更大;

社会关系不佳,如留守青少年、父母关系不睦、师生或同学关系差的青少年或大学生,短视频使用强度也更大。

第三个原因,成绩压力:

有39.3%的农村孩子成绩在60-70分徘徊,15.8%的孩子甚至不及格。在不及格的学生中,近半数学生频繁的“不想上学”。

抑郁风险与学习成绩之间存在关联,成绩越低,这些孩子的抑郁风险就越高。

除此之外,家庭生活对孩子的心理健康也有较大影响:

家庭是孩子的第一道防线,但许多农村家庭却成了孩子的“压力源”:

父母离异的孩子,抑郁高风险率约10%,高于正常家庭的7.5%;

如果父母经常吵架甚至动手,孩子的抑郁和焦虑风险会飙升。

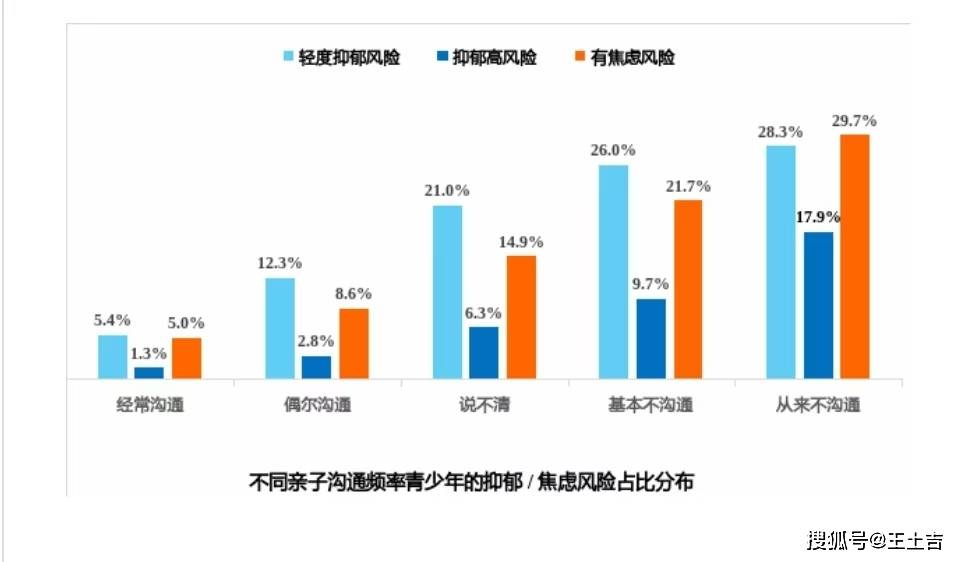

还有最关键的家庭沟通:

中国式亲子关系中,沟通是最大的问题。

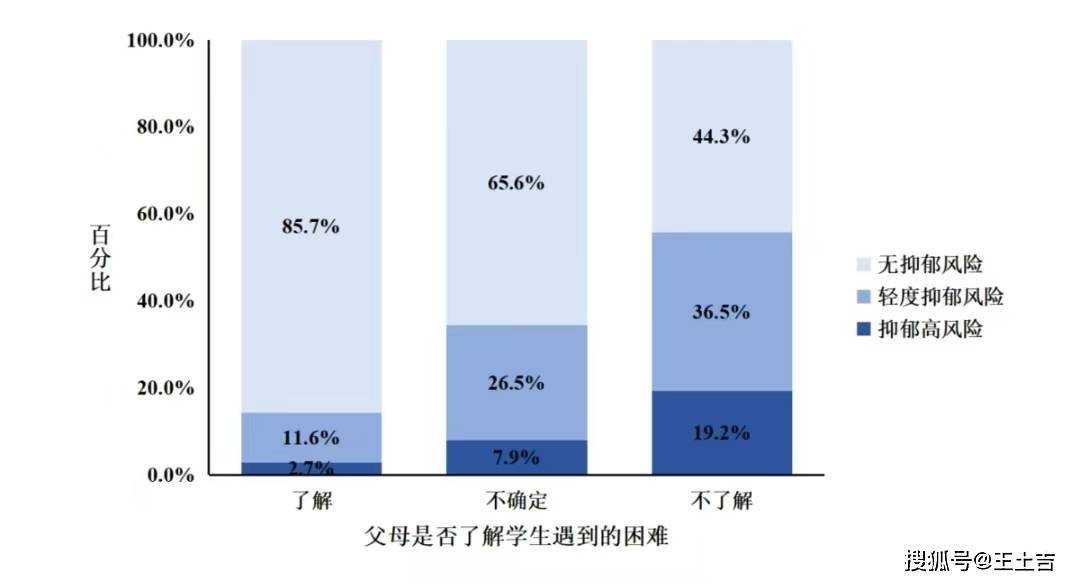

尤其是在农村,很多父母和孩子不会也不愿意进行沟通。当孩子觉得“父母不懂我的难处”时,抑郁风险是其他孩子的7倍。

受母亲情感忽视程度高的青少年,存在抑郁风险的比例高达40.1%,焦虑比例也升至23.1%。

而母亲情感忽视程度低的青少年中,抑郁风险比例仅为8.2%、焦虑风险比例为5.8%,父亲忽视的结果与此接近。

看来母亲啊,对青少年的心里健康成长还是很重要的。

蓝皮书中对父亲的角色也做了调查:

调查显示,父亲文化程度越高、教育投入越多,孩子的心理就越健康。相反,父亲小学学历的家庭,孩子抑郁水平显著更高。

除了家庭,还有学校的因素:

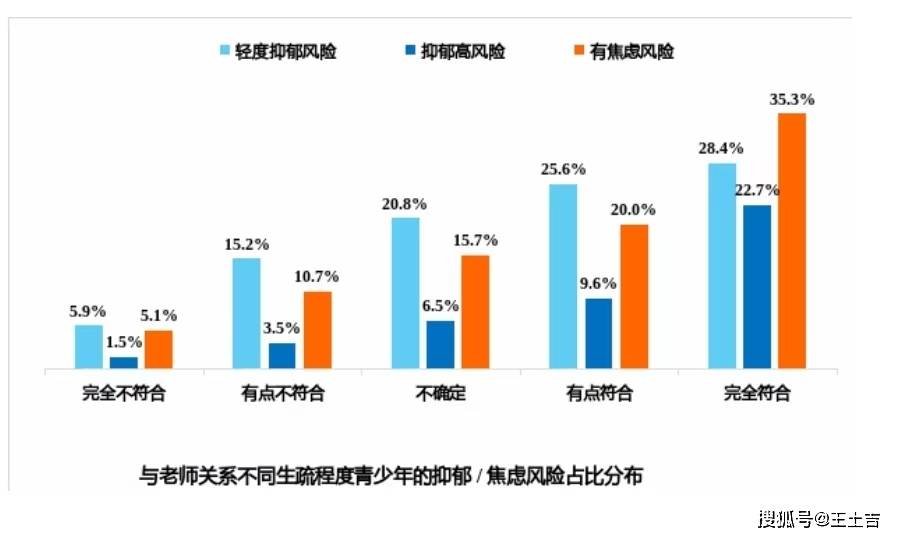

调查显示,师生关系好、班主任公平度高,青少年的抑郁和焦虑风险就更低。

班主任在营造和形成班级这个学生成长和发展的微环境中,起到了关键作用。

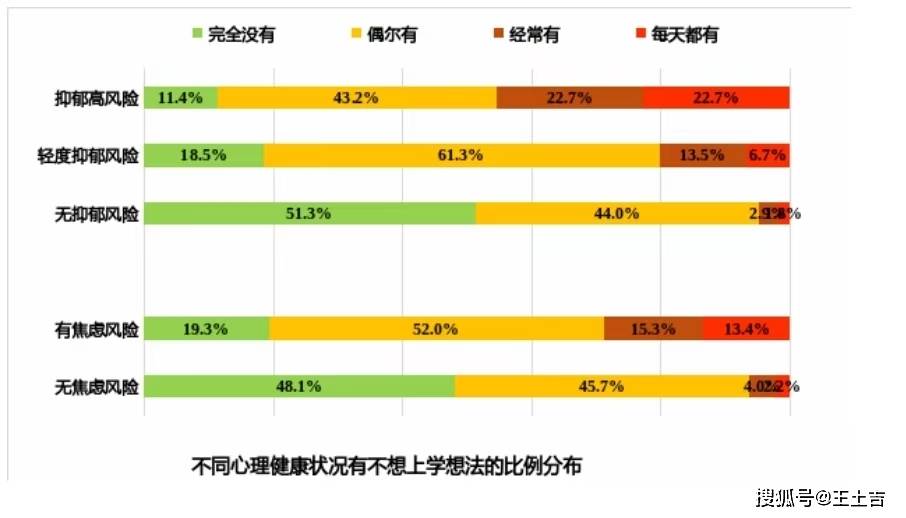

报告显示,心理健康状况好,青少年表现出的学习问题会更少。

在无抑郁风险的青少年中,经常或每天不想上学的不到5%。

而在轻度抑郁风险和抑郁高风险的青少年中,不想上学的比例分别高达20.2%和45.4%。

农村学生问题发生率突出的比如“不做作业或抄作业”、“骂人或说脏话”的行为发生率均超过半数,“与人争吵”的发生率也达46%。

分年级来看,初三、高一、高二年级学生,不做作业或抄作业的发生率均超过60%。

在抑郁高风险的青少年中,作业和作弊问题分别升至17.1%和14.0%。

事儿就是这么个事儿。

心理健康不是奢侈品,而是必需品。

青少年时期是个体心理发展的关键阶段,农村大规模留守儿童,因家庭结构破碎与情感支持缺失陷入困境。

希望家长和老师包括全社会,能够多多关心和关注这些孩子们。