1972年1月,我国杰出的建筑历史学家梁思成先生因病离世,享年仅58岁。他的去世是我国文化界的一大损失,尤其对于建筑领域而言,更是失去了一位标杆性的学者和大师。而就在梁思成离世后的四个月,世界局势也发生了巨大的变化,中美两国隔绝了长达二十多年的外交关系,终于在历史的转折点上破冰,重新开启了沟通的大门。

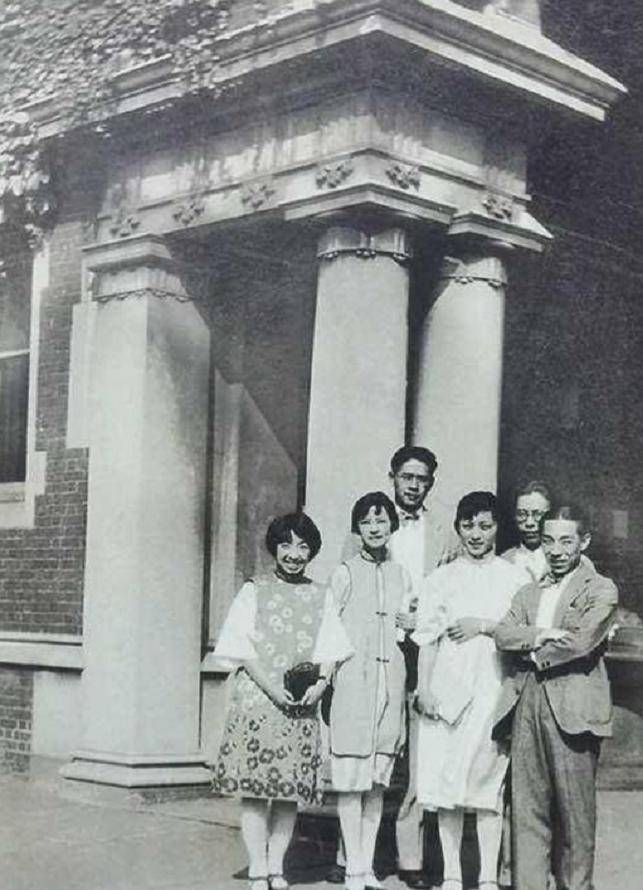

几个月后的一个晴朗的日子,一对来自美国的夫妇乘坐飞机飞抵中国,他们专程来到林徽因与梁思成的故居。这对夫妇正是与林、梁夫妇失联了二十多年的亲密朋友——费正清与费慰梅。这对美国夫妇曾在二十多年前,在梁思成家中的茶座上,与一位活泼开朗、常带微笑的林徽因以及那位温文尔雅、略显腼腆的梁思成相识。

二十多年过去了,当费正清夫妇再次站在这座故居前时,他们不禁感慨万千——故居的主人已经不在人世。由于多年的深厚情谊,费正清夫妇一直对林徽因和梁思成怀有深深的感情,于是他们决定为这对夫妻撰写传记。在翻阅资料的过程中,费慰梅偶然发现了一个鲜为人知的故事,原来林徽因临终时的遗言,竟然让梁思成为此遗憾终身。这究竟是怎么一回事呢?

早在16岁时,林徽因就随父亲远赴欧洲留学。那段岁月,她不仅是父亲的随行翻译,还充当了父亲的私人秘书。欧洲的异国风情让她见识了西方文学的博大精深,也让她领略到中西方文化的巨大差异。然而,这段旅程最令林徽因难以忘怀的,是她与那位浪漫的徐志摩的相遇。徐志摩的疯狂追求让年仅十六岁的林徽因心生迷茫,然而正当她沉浸于这段情感时,父亲突然决定带她返回中国。这一决定似乎让人好奇:林父是早已察觉到女儿与徐志摩之间的情愫,还是他从未支持过这段感情?

从后来发生的事情来看,林父确实察觉到了女儿和徐志摩之间的纠葛,并且并不赞成这段关系。毕竟,徐志摩已经是已婚之人,此外,林父早在多年前便已为女儿安排好了婚姻对象——那便是梁启超的长子梁思成。

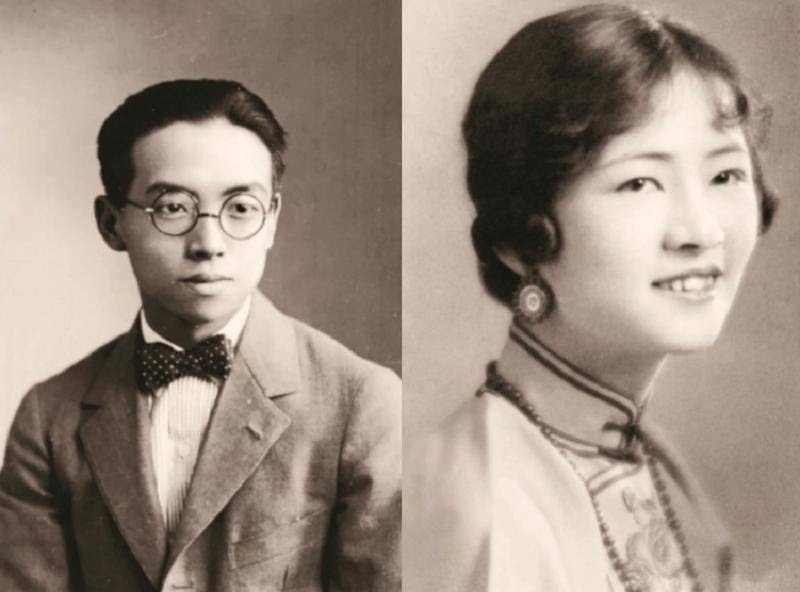

1921年11月,林徽因与父亲从欧洲归来。不久之后,梁思成成为了林家常见的访客,随着日子一天天过去,父辈们的撮合,最终促成了林徽因与梁思成的结合。在订婚的那天,梁思成不禁问林徽因:“你为何选择我?” 林徽因抬头轻轻一笑,温柔地回应道:“这个问题,我将用一生去回答,你想听吗?”

1924年,在父辈的建议下,梁思成与林徽因前往美国求学。两人都对建筑学有着浓厚兴趣,因此决定进入宾夕法尼亚大学深造。当时,宾大建筑系的教授是世界著名的建筑大师保罗·克瑞,吸引了世界各地对建筑学充满热情的学子。对很多中国学生来说,建筑学是一个全新的领域,但梁思成选择这一专业,很大程度上是受林徽因的影响。

在林徽因陪父亲游历欧洲期间,她深深被现代化建筑的风采所吸引,突然意识到建筑学正好能将她对技术的渴望与对艺术的追求完美融合。她当时便立下目标,决心将来从事建筑学。但当林徽因准备申请进入宾夕法尼亚大学建筑系时,她遇到了一个难以跨越的障碍——宾大建筑系从未接收过女性学生。学校的理由是,建筑专业的学生常常需要熬夜绘图,而女性学生在没有陪伴的情况下,可能会面临许多不便。

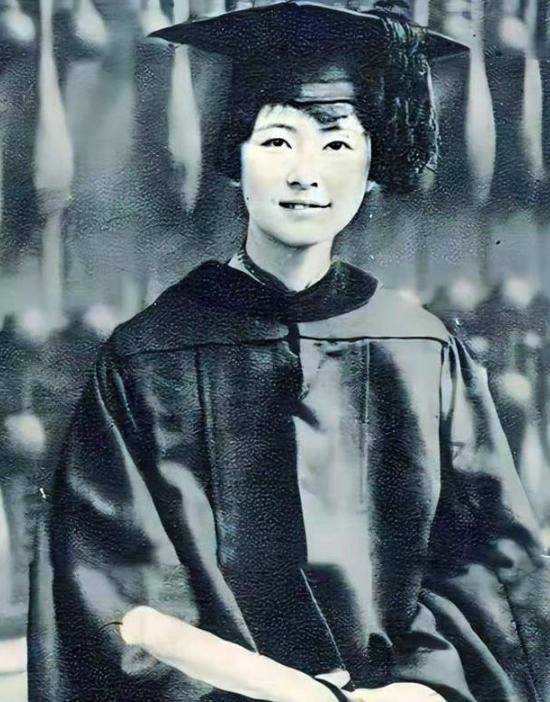

尽管如此,林徽因并未因此放弃她的建筑梦想。她选择进入宾大艺术学院的美术系,虽然她的专业背景并非建筑,但她依然选修了建筑系所必修的课程,并在自己的努力下,最终成为了建筑系的助教,尽管她始终无法正式成为建筑系的一员。林徽因的坚持不懈为她打下了坚实的基础,成为了无数人敬仰的榜样。

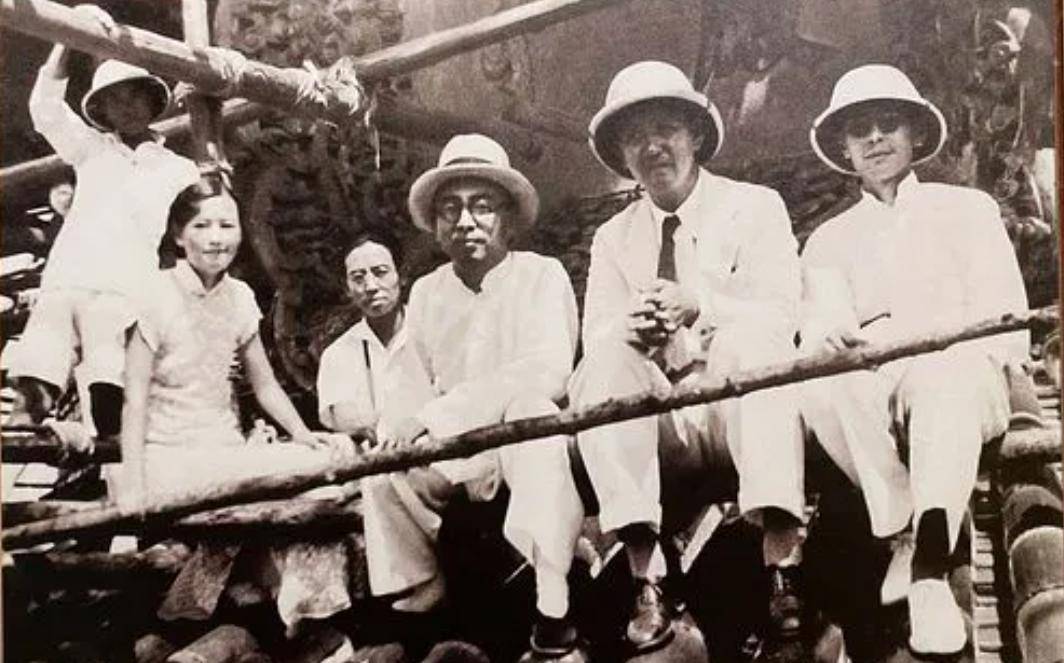

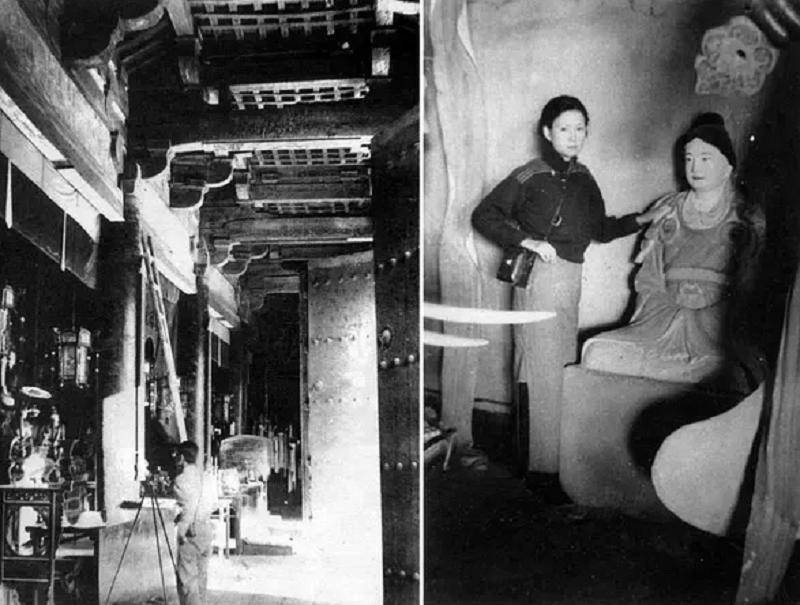

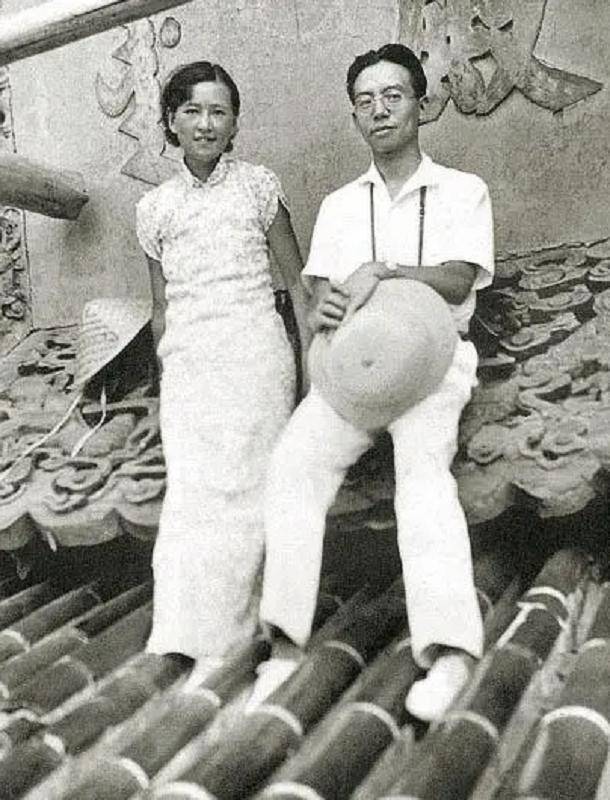

1926年,林徽因在接受《蒙大拿报》的专访时,曾这样说道:“等我回到中国,我要带回关于东西方文化碰撞的真正含义。”这一句话,表达了她对文化交流的深刻理解与抱负。回到中国后,林徽因与梁思成全身心投入到了工作之中。当时,东北大学刚刚设立了建筑系,梁思成与林徽因不仅是该系的教授,还承担着教育领导的责任。

然而,随着“九·一八事变”的爆发,战争带来的动荡使得林徽因与梁思成不得不暂时逃离东北,回到北京。此后,夫妻两人在战时的动荡中继续保持着坚定的信念和对建筑事业的执着。