中国五千年的历史长河中,曾涌现了许多具有传奇色彩的人物,他们或为后世所铭记,享誉千古,或因其罪行而被人唾弃,遗臭万年。在现代学者眼中,历史人物的评价往往褒贬不一,甚至像《满江红》这样的作品,也因秦桧而成为观众热议的话题,甚至登上了热搜。

正如“千人眼中有千个哈姆雷特”这句话所言,历史人物的善恶、忠奸,甚至连史书也无法做到公正评判。然而,在这浩瀚的历史长河中,有一位人物却从古至今获得了一边倒的好评,他就是被誉为“历史之父”的——司马迁。

大多数人提到司马迁时,首先会想到的是他在遭受宫刑后仍坚持写下《史记》,并因此流芳百世,成为历史的象征。然而,关于他为何能做到这一点,很多人并不太了解。如果想真正理解司马迁,必须从他的童年谈起。

汉朝时期实施“入粟受爵”制度,即上缴一定数量的粮食,就可以获得官职。司马迁的祖父便通过四千石粟米换得了大夫的职务。正因为如此,司马迁从小便得到了良好的教育。后来,司马迁的父亲司马谈被任命为太史令,带着工作前往长安,年幼的司马迁则留在老家继续求学。

等到司马迁学有所成,他便离开家乡前往长安,跟随父亲一同生活。然而,父亲司马谈却让他前往四方游历,探访山川大河,并叮嘱他要“搜集遗闻古事,网罗放失旧闻”。年轻的司马迁当时并未完全理解父亲的用意,正值年少气盛的他并不喜束缚,反倒因为父亲的安排,得以环游各地,探访名胜,增长见识。史书记载,司马迁游历的地方包括江淮、会稽,探访了禹穴、九疑山,漂流在沅湘江,北上涉足汶、泗,拜访了齐鲁之地,参观了孔子的故乡,学习孔子的遗风。

因为父亲的影响,司马迁回到长安后被任命为郎中。年轻的他英俊潇洒,满腹经纶,见识广博,常随汉武帝出征东行,并在西南策划新郡的建设,仕途一片光明。

公元前110年,汉武帝在泰山举行封禅大典,司马谈因病无法亲自参加,心情郁结而病情加重。司马迁结束了西南之行,途径洛阳,见到了奄奄一息的父亲。在临终之际,司马谈向司马迁传达了自己的遗愿:他希望能撰写一部史书。司马谈早在任职太史令时,便已开始收集资料并做了大量笔记,尽管未曾动笔,但他为编纂史书做了充足的准备。司马谈将这个未完成的心愿托付给了司马迁,并叮嘱他一定要完成。

司马迁听后泪如雨下,答应父亲必定完成遗志。父亲因封禅之事死于郁郁,但这份执拗却传承给了司马迁。父亲去世后,司马迁开始整理父亲留下的资料,并继续深入收集古事与历史遗闻,访名学,探讨华夏历史,评析历代帝王和重臣。在这个过程中,司马迁逐渐形成了《史记》反暴政、推崇“大一统”的思想基础。

尽管大多数人认为司马迁是一个刚毅坚韧、死守书本的儒者,但其实他内心充满了活力,敢于追求自由和理想。童年时他自由自在地成长,成年后四方游历,形成了侠肝义胆、仗义执言的性格。正是这种侠肝义胆,最终为他带来了灾难。

公元前99年,李广之孙李陵被任命为率军出征匈奴,不幸被包围,最终投降。汉武帝震怒,要求群臣评论。司马迁因目睹群臣对李陵的攻击感到不齿,于是为李陵辩护,表示李陵不是真心投降,而是不得已的选择。然而,司马迁的话却得罪了在场的文武百官,并因此被判“诬罔之罪”,按律应被斩首。

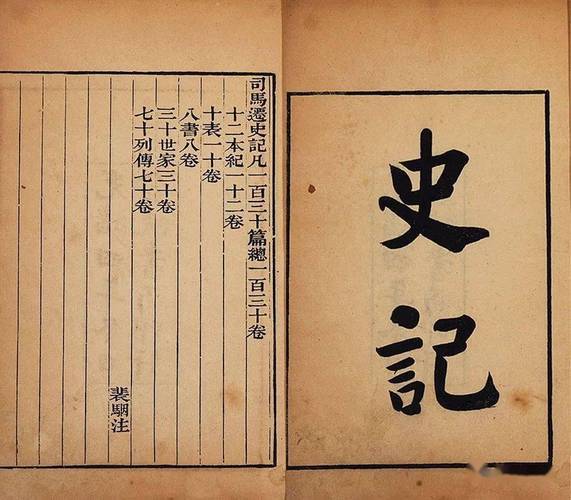

司马迁无法支付高额罚金,因此选择接受宫刑。他虽然承受了巨大的屈辱,但却坚持完成了父亲的遗志,继续编纂史书。《史记》最终完成,并于公元前91年出版。这部作品让司马迁成为“中国的历史之父”,但他个人的命运却仍然是谜。史书上没有关于他最后结局的明确记载,至今无人知晓他是否寿终正寝。

公元前87年,汉武帝去世,汉昭帝继位。大将军霍光的赏识让杨敞一路顺风,最终成为丞相。杨敞的儿子杨恽从小聪慧,父亲忙于政务,母亲则将一卷卷书籍传给杨恽,激发了他对《史记》的浓厚兴趣。成年后,杨恽将《史记》献给了汉宣帝,并透露其作者是外祖父司马迁。宣帝和朝中重臣对这部史书的内容和观点感到震惊,并询问了《史记》的作者。杨恽自豪地回答:“《史记》,司马迁。”

自此,《史记》得以公开流传,成为万世传世之作,广为流传。鲁迅先生曾评价,《史记》是“史家之绝唱,无韵之离骚”。司马迁的历史成就,永载史册。