周王朝建立时,废除了帝号,转而采用“王”作为天下的领导者,自称为周王。各地的诸侯国则根据“公、侯、伯、子、男”五个等级来划分。不过,到了战国时期,我们可以看到,战国七雄中的每一个国家都自称为王。那么,这些“王”是怎么形成的?谁是第一个称王的呢?

第一个称王的,是楚国。楚人自称为火神祝融的后代,原本位于南方,生活在与南蛮接壤的地区。所以,楚国在建立初期便被视作蛮夷之地,社会地位低下,甚至爵位也仅限于子爵。每年,周天子举行祭天仪式时,中原的诸侯国都有资格参与,但楚国却仅能被任命为“火师”,即负责祭天准备的司仪角色。这个职位充其量就是为祭祀仪式做准备工作,负责安排座位、准备祭品、点火等任务,地位低微可见一斑。

由于周王朝长期对楚国的轻视,到了周夷王时期,楚国的国君熊渠看到了周王室衰败的机会,趁机反叛,不再理会周朝的制度。他公开宣称:“我虽为蛮夷,绝不愿与中国之号相提并论。”于是,熊渠自封为王,并将自己的三个儿子也封为王,从此楚国正式成为第一个称王的诸侯国。

到了周厉王时期,周王朝的暴政愈演愈烈,周厉王也意识到高调称王可能引来周边诸侯的攻击,因此,决定放弃王号,改为保持低调,重新回到子爵的等级,暂时避免成为众矢之的。

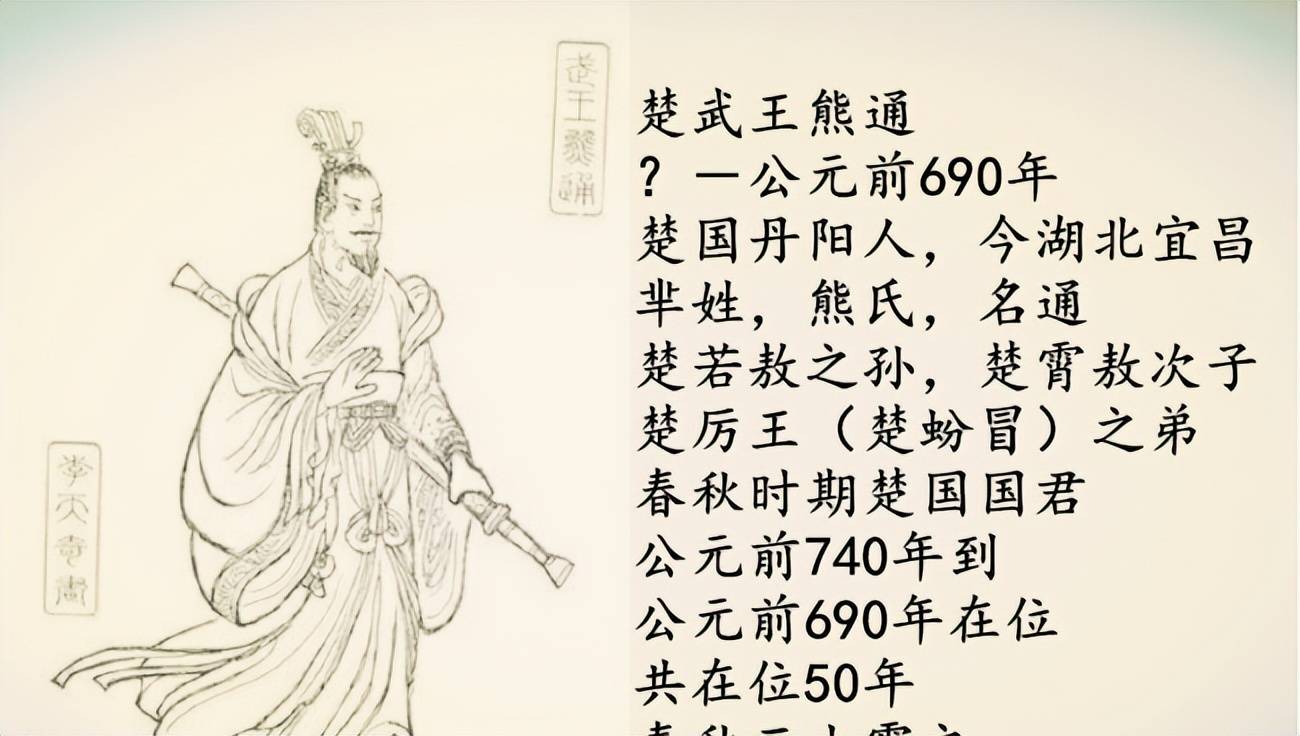

春秋时期,楚国日益强盛,国君熊通向周天子请求晋升爵位,希望能从子爵升为伯爵。然而,周天子依旧以蛮夷之姿态对待楚国,拒绝了楚国的请求。熊若敖对此非常愤怒,决定自封为“楚武王”,从此,楚国正式称王,成为当时东周诸侯中最早称王的国家。

楚国开创了诸侯称王的先河,这标志着周朝的权威逐渐衰退,诸侯国开始自立门户,纷纷效仿。

三家分晋后,魏国得到了晋国大部分富饶的地区,加上魏文侯积极改革,任用贤臣,如李悝主持的第一次变法,极大增强了魏国的国力。魏国还任用吴起,改革军制,成立了战国时期最强悍的特种部队——魏武卒,并重用西门豹等有能之士,完善了地方管理,使魏国迅速崛起,成为战国初期最为强大的新兴国家。魏惠王继位后,魏国达到了巅峰时期,成为当时仅能与齐国抗衡的强国之一。

齐国原为姜太公的封地,在春秋时期,由齐桓公带领的齐国进入鼎盛时期,成为中原的霸主。然齐桓公去世后,其子继位,内部争权斗争不断,导致齐国渐渐衰退。春秋末期,田氏逐渐掌握了齐国的政治大权,并最终取而代之,建立了田氏齐国。田氏经过四代国君的治理,齐国逐渐恢复了实力,最终在齐威王时期迎来了新的巅峰。

魏惠王和齐威王在徐州举行会盟,互相承认对方为王,史称“徐州相王”。但此时的魏惠王已年老,魏国开始走下坡路,而齐国则渐渐强盛。魏惠王联合齐国的最大目的是为了共同对抗日益崛起的秦国。

秦国在秦孝公时期实施了商鞅变法,国家逐渐强盛。到秦孝公的儿子惠文君继位时,秦国已接近强国之列。在魏国已自称为王的背景下,为了彰显国力,惠文君不仅东征魏国和韩国,甚至自立为王,称为秦惠文王(或秦惠王),宣告秦国的崛起。

秦惠王的称王引发了广泛的连锁反应,特别是由于秦国的变法彻底且迅速,使得原本就对秦国有所提防的中原各国感受到巨大的威胁。紧接着,公元前323年,魏国的公孙衍发起了合纵活动,邀请各国联合起来抵御秦国。

在这一合纵活动中,韩国、燕国、赵国、中山国等四国于同年宣称称王,史称“五国相王”。其中,韩国地处七国中心,地理位置重要,面临秦国和魏国的威胁。魏惠王曾在徐州会盟时,表示将韩国的韩威侯封为韩王,尽管韩威侯当时并未做好称王的准备,直到两年后的“五国相王”时,他才正式自称韩宣王。

燕国作为最北的国家,远离中原的争斗,国力保存得较好,在“五国相王”时也顺势称王。赵国自三家分晋以来,地处晋国北部,土地贫瘠,前期国家发展缓慢。直到赵武灵王登基,实施“胡服骑射”等一系列改革,才使赵国逐渐崛起,成为了战国后期与秦国抗衡的唯一强国。不过,“五国相王”时,赵国尚未强大到足以支持称王之名,因此赵武灵王在不久后废除了王号。

赵武灵王的儿子继位后,赵国已跻身一流强国,他的儿子因此继续自称王,并将赵武灵王尊为“赵武灵王”。

秦惠王的称王,实际上为战国各国称王的序幕拉开了帷幕。自“五国相王”之后,许多小国也纷纷效仿,开始称王。而原本只有周天子才能使用的“王”号,此时已经泛滥成灾,几乎成了所有国家的标配。周天子对于这一局面,无可奈何,最终只能眼睁睁地看着诸侯国逐渐背离中央,争权称王。