他们所实行的是一种极为节约成本的战略,依靠坚固的军舰和强大的火炮威慑,重点打击中国军队的有生力量,迫使中国政府屈服,而尽量避免占领城池,从而减少开销。其实,这种战略放在中国的环境中,明显不太适用。因为皇帝远居北京紫禁城,战局如何,全靠前线将领上报。虽然有监察机构,但前线的主帅几乎都是满族皇室亲贵,与皇帝血脉相连,谁敢轻易说实话呢?

因此,英国人的战略为前线将领制造了谎报军情、虚构战功、把失败扭转成胜利的绝佳机会。尽管前线接连失利,但皇帝却被奏报蒙蔽,以为屡战屡胜。在这些报告里,英军的伤亡数字模糊不清,数以千计甚至上万(实际上,英军海陆军总共不过一万人左右),死亡的多数是自家士兵。英国人没有意识到,中国军队无论伤亡多大,都能通过招募迅速补充兵员,严重时甚至能临时雇佣人手点名。而真正瞒不过去的是城池的失守,尤其是省城的沦陷。如果英军早早改变战略,集中攻打重要城市,攻占广州、福州、杭州,继而连下上海、南通、镇江、南京,切断清朝的漕运线,导致两广、闽浙和两江总督因失地而难以欺瞒皇帝,那么战争或许早已结束。

镇江失守,副都统海龄率领的八旗兵全军覆没,英军兵锋直抵南京城下,这极大地打击了自开战以来一直自信满满的道光皇帝。他未必完全揭穿前方将领的谎言,但已经意识到一个残酷的事实:眼前这帮不知来历的洋人,确实难以对付。无论他怎样调兵遣将、增拨军费,耗尽国库,这些敌人却越打越近。英军已逼近南京,未来甚至可能直抵大沽、进京。前线奏报的“胜利”并未阻挡对方步伐,南京和吴淞江边的英舰明显阻碍了漕运。再这样下去,来年的漕粮可能就要泡汤了。

还能继续打下去吗?陷入进退两难的道光皇帝陷入深深的犹豫和彷徨。这时,朝中权重最高的大臣穆彰阿发声了。他指出,既然剿匪开销过大,不如转为“抚”,也就是妥协、接受英国的条件。这是清朝特有的用语,用“剿”与“抚”来表达战争与和解,君臣都好看。穆彰阿的提议触及了道光的软肋:这位皇帝一生极度节俭,自己生活中一分钱都精打细算,如今打一场看不到胜利前景却花钱如流水的战争,何必继续?虽然心中不愿,面子难堪,但与钱袋子相比,面子算什么呢?

伊里布此前曾担任前线统帅,当时英国人占领定海,但因迟迟不肯发兵收复,且被裕谦举报与英人勾结,最终入狱流放。耆英则是在战争后期才崭露头角。自鸦片战争开始,凡是与洋人交涉、签订条约者,都被骂为汉奸,但最早的汉奸竟然是满族人。先有琦善,随后是伊里布和耆英。汉奸本是汉人用来骂明末与满人合作的汉人,后来竟被无缝套用到这些与英国人打交道的满族亲贵身上,令人不禁感叹世事变迁的荒诞。

伊里布和耆英皆出身皇族,身份尊贵。一般这样的满族宗室晋升迅速,但这两人不拘泥于传统道学,头脑灵活、应变迅速。伊里布在西南长期任职,善于与少数民族土司周旋,擅长“抚夷”之道。但面对英军,他的本领却派不上用场。相比起思想僵化、剑拔弩张的裕谦,伊里布的确有可取之处:他不主张硬拼,不会残酷对待俘虏,懂得给自己留退路。更重要的是,他较早看清楚现实——眼前这帮英国人,我们肯定打不过,唯一的策略是“抚”。

如果说伊里布是吃了亏才学聪明,那么耆英作为主要谈判负责人则是见惯了前车之鉴,选择不再犯同样的错误。这样的人,极为聪慧。皇帝派他们主持“抚局”,既因其主张,也因其可信。危机之际,还是自家人更可靠。

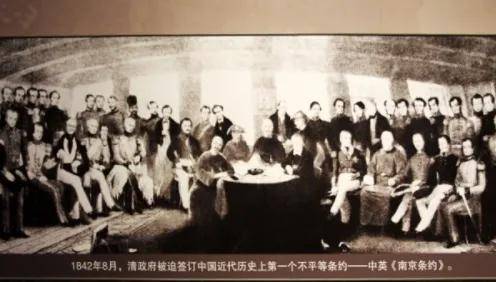

1842年8月8日,正当两江总督牛鉴为英军围攻南京,频繁被威胁缴纳赎城费而焦虑万分时,耆英和伊里布抵达南京。伊里布复职后,第一件事就是找回家人张喜,让他协助处理“夷务”。此前在浙江,张喜曾替伊里布与英方交涉,已被授予六品顶戴。此次,耆英又给张喜送了五品顶戴。虽说官品不代表实职,但在当时,获得这样的荣誉已极具分量。

为何伊里布要带上张喜?当年琦善办交涉时,也靠了一个家人鲍鹏,授予七品顶戴,假冒官员。鲍鹏会几句洋话,而张喜不具备这点。清朝官员,尤其是外放大员,常备有几类随从:幕僚、长随和家丁仆役。幕僚负责法律事务、财政及文案;长随负责内外联系、跑腿;家丁仆役则是多年的贴身随从,处理机密和琐事。鲍鹏和张喜这类人,虽无正式官职,但实质上是长随,受主官信任,尤擅长处理与洋人打交道这类特殊事务。没有这些帮手,官员工作难以推进。

此次张喜随行,实则代表伊里布与耆英两人,因为他对英方已有了解,深受重用。在南京城外静海寺的谈判初期,张喜多次出面。尽管他后来在《抚夷日记》中自夸与英国人周旋自如,威胁要撕毁对方国家,吓得英国人半死,实际上这些多是夸大其词。他更多充当的是传话人角色。即便如此,鉴于这是中英之间极为重要的一次外交谈判,也是中国近代史的转折点,张喜能参与其中,已经极不容易。

张喜之所以承担如此重任,既因满人官员惯用家人随从,也因这次任务性质特殊。钦差大臣们作为天朝上国的权贵皇族,虽奉命与洋人交涉,内心却极不情愿直接面对洋人。他们讲究面子,觉得与夷人打交道有损体面和家族传统;此外,也缺乏与陌生洋人交涉的能力和胆量。无论是前任琦善,还是后来的耆英与伊里布,都是不得已才亲自见洋人,表面堆笑,心里忐忑。鸦片战争时,入关满人已二百多年,昔日威风八面的八旗子弟,表面风光,心底却怯懦。皇帝依旧信任他们,他们也义不容辞承担责任,能够撑到这个份上,已属不易。

当然,这场重要谈判看似紧张,实则对参与者相对简单,因为皇帝并未设定谈判底线。几乎所有英国要求都可以答应,皇帝唯一的心愿就是赶紧让这些讨厌的英国人滚出天朝视野。显然,这样的外交谈判,拉一条狗上去都能完成任务。两个满大人加上张喜,自然更胜一筹。