节

气

小

XIAO SHU

暑

二十四节气

绿荫遮燥意

悠悠夏日长

夏

二

十

四

·

节

气

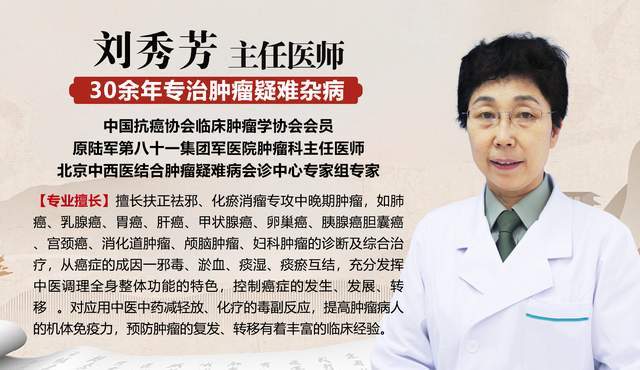

小暑,作为夏季的第五个节气,标志着盛夏时节正式来临。此时虽未至最炎热之时,但气温已显著升高,湿热交蒸,人体易出现疲倦、烦躁、食欲不振等不适。小暑养生,需顺应“盛夏阳盛、湿热并重”的气候特点,从饮食、起居、运动、情志、防病等多个维度入手,调养身心,安然度夏。

二

十

四

·

节

气

一、饮食调理:清热祛湿,平衡阴阳

1. 健脾利湿清热解暑:首选绿豆、莲子、荷叶、苦瓜、冬瓜、西瓜等食材。

2. 健脾祛湿:薏米、红豆、茯苓、山药等食材可健脾利湿。

3. 滋阴生津:夏季出汗多易伤阴,可适量食用银耳、百合、鸭肉等滋阴食物。

应季食物更符合自然规律,营养更易吸收。

二、作息规律:顺应天时,养阴护阳

早睡早起,避免熬夜,确保充足的睡眠时间。适当午休,可以有效缓解疲劳,恢复体力和精神状态。午休时间不宜过长,以20-30分钟为宜,以免影响晚上的睡眠质量。

二

十

四

·

节

气

三、运动养生:动静结合,微微汗出

1. 适宜低强度运动:推荐太极、八段锦、散步、瑜伽等,既能舒展筋骨,又不耗伤阳气。水中运动:游泳是夏季最佳运动之一,既能锻炼全身,又清凉解暑,但需注意水质和自身安全。

2. 运动禁忌:避免高温时段剧烈运动,防止中暑或脱水。运动后及时补充水分,可饮淡盐水或运动饮料,但不宜立即大量饮水或冲冷水澡。

3.特色养生功法“呵字诀”:小暑对应心经,可练习“六字诀”中的“呵”字吐纳法:呼气时念“呵”字,有助于清心火、补心血。

四、情志调摄:静心养神,心静自然凉

1. 保持心态平和。夏季心火易旺,易烦躁不安。可通过冥想、深呼吸、听舒缓音乐等方式调节情绪。

2. 传统“心静”智慧:夏季应该精神饱满,避免发怒,保持心情愉快,通过调整心态缓解炎热感。

3. 社交互动。与亲友相聚,分享清凉美食,聊天解闷,良好的社交支持有助于提升情绪。此外,培养一些兴趣爱好,丰富日常生活,有助于提升整体的心理健康水平。

五、防病保健:未病先防,重点防护

1. 预防中暑与热伤风。高温环境下,若出现头晕、恶心、大量出汗等症状,应立即至阴凉处休息,并补充淡盐水或服用藿香正气水。

2. 空调房内注意保暖,避免受凉感冒(热伤风),可备生姜红糖茶驱寒。

3. 皮肤病防护:湿热天气易引发湿疹、痱子,保持皮肤清洁干燥,穿透气衣物,可外用痱子粉或炉甘石洗剂。夏季蚊虫多,外出可使用驱蚊液,室内安装纱窗,防止蚊虫叮咬。

4. 肠胃疾病预防。注意饮食卫生,避免食用生冷变质食物,冰箱内食物需彻底加热后再食用。规律用餐,不过度贪凉,减少肠胃负担。

5. 特殊人群注意事项:(1)老年人:避免长时间待在空调房,适当增加饮水量,预防心脑血管疾病。(2)儿童:控制冷饮摄入,注意防晒,防止晒伤和中暑。(3)体虚者:可适量服用黄芪、西洋参等补气药材,增强抵抗力,但需咨询专业中医师。

六、传统养生智慧:节气习俗与中医调理

1. 节气习俗:(1)晒伏姜:小暑后晒伏姜,民间认为此时晒制的姜可驱寒保健,可切片晒干泡水喝。(2)食新米:部分地区有小暑“食新”习俗,尝新收获的谷物,寓意丰收与健康。(3)贴三伏贴:三伏天是冬病夏治的好时机,可在专业医疗机构贴敷三伏贴,调理哮喘、慢性咳嗽等。

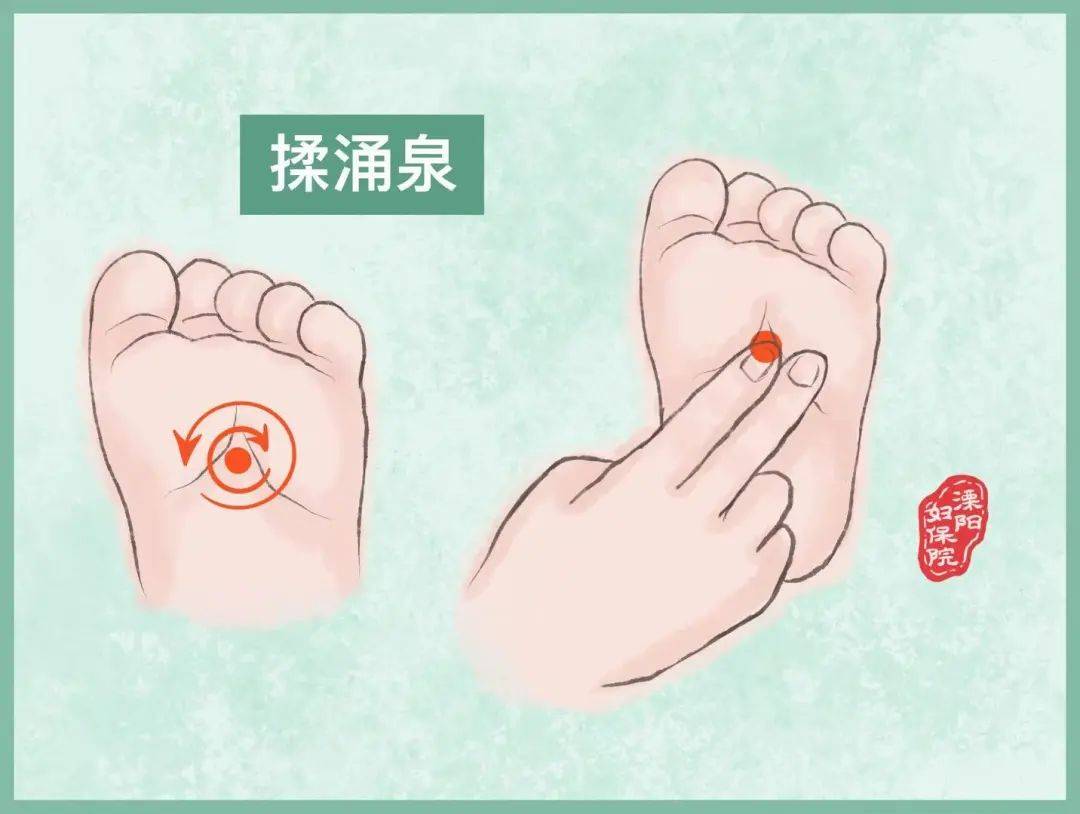

2. 中医调理穴位按摩:常按足三里(健脾)、涌泉穴(安神)、合谷穴(清热),每次按压3-5分钟,促进气血流通。

3. 药膳推荐:莲子百合粥:养心安神,适合心烦失眠者。荷叶茯苓茶:清热利湿,适合湿热体质者。金银花露:疏风散热,预防夏季外感。

4. 泡脚养生:每晚用温水泡脚,可加艾草或生姜,驱除体内湿气,促进睡眠。

小暑至,盛夏始,愿君安康,清凉一夏!

【备注】:养生需因人而异,若身体有特殊状况,建议咨询专业医师或中医师,制定个性化方案。

内容:潘 玲

插图:鲍红梅