当患者依赖ECMO(体外膜肺氧合)近20天,心脏功能仍无恢复迹象,这无疑是临床上的重大挑战。近期,北京安贞医院成功救治了这样两位病情极其危重的患者。面对ECMO难以撤离、生命岌岌可危的局面,强大的多学科协作团队(MDT)发挥了决定性作用,通过精准评估和植入“人工心脏”(左心室辅助装置,LVAD),帮助患者转危为安,最终顺利康复出院。

01

十一年九个支架,突发心梗,

ECMO支持18天仍难脱机

56岁的王先生(化名),饱受冠心病困扰多年,从2009年至2020年间共植入了9枚心脏支架。

今年3月,因短暂停用抗血小板药物,突发大面积心肌梗死,抢救过程中多次出现意识丧失且室颤不断,当地医院紧急上了静脉-动脉ECMO(VA-ECMO)才抢回一命。

转到北京安贞医院时,VA-ECMO在3.8L,80%流量情况下,左室射血分数(LVEF)仅18%(正常心功能约为50-70%),心脏功能极差,明确诊断缺血性心肌病。

雪上加霜的是,依赖ECMO支持18天的王先生,还合并了多重耐药菌感染、呼吸衰竭、心律失常电风暴及多器官功能障碍,肝肾功能、凝血功能都不正常——身体底子差得一塌糊涂,手术风险极高。

救治难点何在?

病情危重:王先生属于最危重的终末期心衰(INTERMACS 1级),ECMO长时间支持后自身心脏功能毫无恢复迹象。

并发症复杂:严重感染、多器官功能障碍、凝血紊乱极大增加了干预措施的风险。

预后严峻:研究表明,INTERMACS 1级患者若不接受心脏移植或LVAD植入,院内生存率极低;即使进行LVAD手术,全球范围内成功率也仅约50%。

MDT团队如何应对?

入院1天后,王先生频繁出现室速,血流动力学难以维持,情况危急。

医院多学科协作团队(MDT)迅速组织多学科联合会诊。

团队一致认为:患者急需挽救性治疗,但心脏移植等待无期,植入LVAD成为唯一可行的生机!

针对王先生的复杂状况,团队制定了周密的手术方案和风险预案,重点应对麻醉耐受性差、体外循环管理、术中止血及ECMO撤机等核心挑战。

手术关键环节

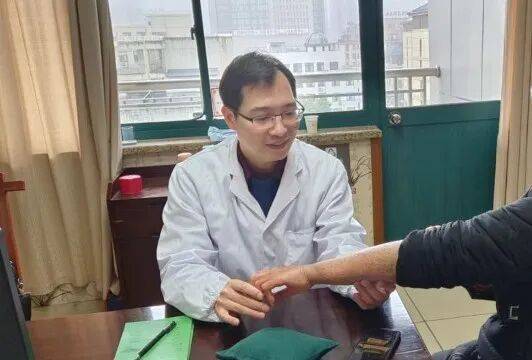

4月3日,在手术室、麻醉手术中心和超声心动图室密切配合下,北京安贞医院张宏家教授、心力衰竭与瓣膜外科中心贡鸣主任团队在全麻体外循环下为王先生实施手术。

麻醉与循环稳定:王先生身体极度衰弱,麻醉诱导极易导致循环崩溃。麻醉团队首先采用循环干扰较小的麻醉诱导药物,和相应的强心、对抗血管阻力药物,但循环仍不稳定,遂迅速建立体外循环作为保障。体外循环期间,采用超滤,尽可能多的滤除王先生体内多余水分,以确保停机状态时有较好的血容量与凝血状态。

精细外科操作:按照术前拟定计划,心外科团队在经食道超声心动(TEE)和漂浮导管(Swan-Ganz)的实时监测下,依次高效完成了体外循环并行下的冠状动脉搭桥手术(解决右冠血管闭塞问题,充分保留右心功能),以及LVAD的精准植入,力求将对其他器官的损伤降至最低。术中王先生心率、血压、血氧饱和度等各项指标平稳,体外循环辅助机器顺利撤机。

止血与血管修复:由于王先生肝肾凝血功能严重障碍,止血异常艰难。团队严密止血的同时及时补充血小板等各类血液制品;顺利撤除ECMO的同时,联合血管外科团队修复了损伤的股动脉。

关关难过,关关过。历时5小时,手术成功!

术后,在心脏外科危重症监护室贾明主任团队,以及心衰与瓣膜外科中心病房医护团队的精心治疗下,王先生克服了肺部感染等并发症。

在心力衰竭和心肌病中心吕强主任团队的悉心照料下,经过65天的系统治疗,6月6日,王先生最终康复出院。

02

30岁小伙胸痛腹泻查出罕见病,

ECMO支持19天,靠“人工心脏”获救

30岁的小张(化名)同样让人揪心。

4月18日,他突然感到胸骨后剧烈疼痛,伴有明显喘憋和间断心悸,活动后喘憋加重。起初他并未重视,但症状持续。

1天后(4月19日),他又出现腹泻(水样便),同时胸痛憋气急剧恶化,这才前往附近医院就诊。

外院检查发现异常:心衰指标和心肌损伤指标均升高,超声示心功能下降。鉴于病情危急,4月20日,小张被救护车紧急转至北京安贞医院急诊抢救室。

病因扑朔迷离

入院时,小张血压偏低(97/77 mmHg),呼吸偏快(26次/分),有咳嗽但痰少,不发烧。心脏超声检查结果令人担忧:心脏明显扩大,整个心脏收缩能力极差(全心运动减低),左心室泵血功能严重不足,射血分数EF仅18%,远低于正常人50-70%。

因怀疑是凶险的“急性心肌梗死”,医生立即为他装上ECMO(体外膜肺氧合)维持生命,并在ECMO辅助下做了冠状动脉造影。关键发现:冠状动脉血管未见明显堵塞,排除了急性心梗。

那么,病因到底是什么?

医生了解到小张发病前就有活动后胸闷、夜间睡觉憋醒的情况,推测他可能早就患有未被发现的心肌病和慢性心功能不全。这次急性发作,有腹泻在前,随后心肌损伤标志物升高、心功能崩溃,不排除是某种感染(如病毒)诱发的心肌炎,导致了原本脆弱的心脏彻底失去代偿。为了查明潜在病因,医生同步为他安排了基因检测,希望获得遗传方面的诊断支持。

病情急转直下

即使给予了标准的心衰药物治疗,小张的病情仍在快速恶化。

ECMO支持多日,他的心脏功能毫无恢复迹象。

更糟的是,下肢超声提示血流缓慢、皮温低,面临下肢缺血甚至坏死的风险。

4月23日,心衰进一步加重,出现呼吸衰竭,需要气管插管接呼吸机辅助呼吸,气道里吸出了粉红色泡沫痰(肺水肿表现),检查还发现肝脏淤血。

就在这危急关头,基因检测结果揭晓了谜底:杜氏肌营养不良症(DMD)。

救治面临巨大挑战

病情极其危重:确诊时,小张已完全依赖ECMO支持19天,同时离不开呼吸机,心脏功能极差(EF 18%),心、肺、肝、下肢循环等多个器官系统功能都亮起红灯。

手术风险极高:心脏移植是最佳方案,但供心稀缺,小张等不起。植入左心室辅助装置(LVAD,“人工心脏”)是唯一希望,但DMD患者本身心脏(尤其是右心)脆弱,围术期发生致命性右心衰竭的风险极大。

全身肌肉受累:DMD导致的全身肌力低下(包括呼吸肌),给术后脱离呼吸机、康复锻炼带来巨大困难,也增加了肺部并发症风险。

多学科团队(MDT)合力破局

面对年轻小张如此棘手的状况,北京安贞医院迅速集结多学科协作团队(MDT),开展危重病例多学科讨论。

很快,团队达成共识:DMD已造成心脏不可逆损伤,ECMO无法长期维持,短期内心脏移植无望。植入LVAD是挽救生命的最后机会,能避免长期ECMO的并发症,恢复器官供血。

团队针对极高的右心衰竭风险,制定了周密的个体化手术和术后管理方案。

手术在心外科专家团队主导下进行,核心策略是:在体外循环辅助、心脏不停跳的状态下植入LVAD,最大限度保护本已脆弱的右心功能,并为术后的快速恢复打下基础。

术中,凭借经食道超声心动图(TEE)实时精准监测,团队动态调整LVAD转速和血管活性药物,成功维持了循环稳定,并顺利撤除了已使用19天的ECMO。

术后小张被转入ICU,开始严防死守应对右心衰竭,助力肌力恢复:

严密监测:每天用超声评估右心功能关键指标,据此精细调整LVAD流量。

精准用药:选用强心但不加重肺循环负担的药物。

严格控水:根据中心静脉压(CVP)和超声指标精确计算液体出入,目标是将多余水分滤出(负平衡),达到“干体重”。

减轻右心负担:在呼吸机辅助期间,选择性扩张肺部血管,有效降低右心工作负荷。

早期康复介入:针对DMD导致的全身肌力弱,康复和护理团队及早开始指导呼吸训练和肢体活动锻炼。

经过MDT团队31天的精心治疗与协作,小张成功克服了术后重重难关,最终康复出院。

这次救治,精准诊断出罕见的DMD病因,并成功实施了高风险的LVAD植入,可谓是MDT协作模式应对复杂危重病例的典范。

03

出院不是终点,

“人工心脏守护群”管一辈子

给患者装上“人工心脏”只是第一步,长期管理才是关键。北京安贞医院为这些患者打造了“人工心脏”专属的“终身守护群”,建立了包含心内科、心外科专家、LVAD工程师、康复技师及护理人员的专业随访支持体系。

出院后,通过定期的心脏超声等检查,团队会远程指导调整设备参数,提供全天候医疗咨询,处理可能出现的并发症,并进行必要的康复训练,以确保患者享受长期且高质量的生活支持。

如今,两位曾经命悬一线的患者,已经逐渐适应了和“人工心脏”共处的新生活,生活质量显著提升。

面对百万终末期心衰患者的生存困境与千例心脏移植的供需鸿沟,左心室辅助装置(人工心脏)以技术创新突破治疗困局——既为患者赢得宝贵移植等待期,更为长期高质量生存提供全新选择。

北京安贞医院作为国内LVAD领域的先行者,通过强大的MDT团队建设和经验积累,正在不断突破终末期心衰救治的极限,让更多“无路可走”的心脏重获新生。