图说 / 首都儿童医学中心新生儿外科成功救治一位先天性肺气道畸形早产患儿

图说 / 首都儿童医学中心新生儿外科成功救治一位先天性肺气道畸形早产患儿

出品 | 搜狐健康

作者 | 首都儿童医学中心新生儿外科副主任 王莹、护士长王玥

摄影 | 首都儿童医学中心 吴琼

编辑 | 刘家碧

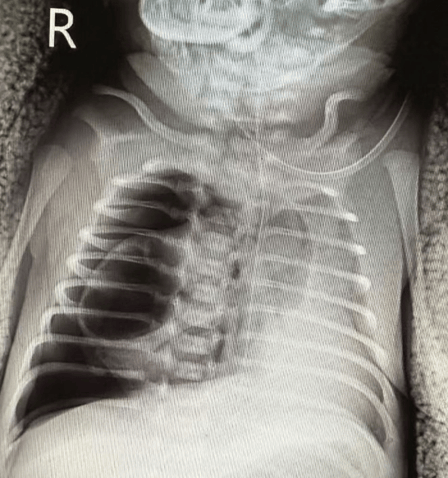

提前8周降临的早产宝宝小云儿,出生仅1700克,从降临起就没离开过气管插管、肺表面活性物质急救、有创呼吸机支持等“呼吸战场”。生后8天,小云儿右侧胸腔突然涌出大量气胸,她再次被插上呼吸机,胸腔闭式引流管里的气泡成了父母心头不断扩大的阴影。CT片上,一个4×5厘米的囊性病灶像颗“炸弹”嵌在右肺,不仅压得右肺完全“罢工”,还把心脏和纵隔挤向左侧,连左肺的呼吸功能也岌岌可危。

根据当地医生的建议,小云儿爸爸连夜赶到首都儿童医学中心。首都儿童医学中心新生儿外科副主任王莹盯着片子眉头紧锁:“这是先天性肺气道畸形Ⅰ型,大疱随时可能破裂引发致命气胸,必须尽快手术!”生后21天,反复气胸的小云儿在当地医生护送下通过转运救护车到达了首都儿童医学中心的新生儿外科。

图说 / 小云儿的影像检查结果

图说 / 小云儿的影像检查结果

住院5天,小云儿脱离有创呼吸支持,然而肺部破损迟迟不能愈合,胸引管需要一直引流。王莹带领团队对小云儿的病情进行分析,发现真正有效的治疗方案就是切除病灶,解除压迫,避免气胸反复发生。对于纠正胎龄35周,体重2公斤的宝宝,开刀手术无疑是最简单易行,但是肋间大切口的瘢痕会是一辈子的遗憾。凭借多年新生儿围术期管理和微创手术经验,王莹制定了治疗策略:先调理营养让体重达标3公斤,再用实施腔镜手术,由吲哚菁绿荧光导航定位病灶,最后在单肺通气下完成胸腔镜手术。

入院20天里,护士长王玥带领护理团队实施精细化照护。为防肺底坠积,每两个小时轻柔变换体位,针对小云儿早产吸吮弱的问题,有专人负责喂奶前实施口腔运动干预,刺激吸吮反射,喂奶后竖抱轻拍既能减少吐奶风险,又能通过肌肤接触传递安全感。在这般精心照护下,小云儿的奶量从逐渐增长,体重稳步接近3公斤,术前指标均达标,为手术筑牢基础。

手术当天,刘超副主任医师早早来到手术间,在麻醉科主治医师郭海娟的协助下进行吲哚菁绿的雾化治疗,完成荧光导航的前期准备工作。由于小云儿早产、体重小,无法进行气管封堵的方式完成单肺通气,麻醉难度陡增。郭海娟借助纤支镜小心翼翼的把3.0插管导入左主支气管,顺利完成单肺通气,又行云流水般置入深静脉穿刺管,为手术保驾护航。

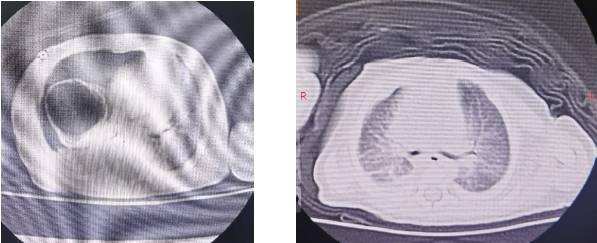

手术开始了,早产儿的胸腔镜耐受能力还是差了些,只能接受2毫米汞柱压力的二氧化碳气体,再提高压力,患儿的氧合能力就开始下降。在狭小的胸腔环境里,每一个动作都不能有分毫偏差,任何副损伤都会加重病情。王莹凭借过硬的微创手术经验,谨慎分离胸腔内粘连组织。荧光导航下,病灶界限清晰可见,超声刀精准完整切除病灶。郭海娟紧密配合,即刻恢复双肺通气,王莹再用胸腔注水实验仔细检查有无气漏。短短1小时,手术顺利结束。麻醉清醒后,小云儿脱离呼吸机,平安回到新生儿重症监护室进一步观察。

图说 / 小云儿的术前胸部CT(左)和术后胸部CT(右)

图说 / 小云儿的术前胸部CT(左)和术后胸部CT(右)

术后 1 周,小云儿顺利拔出胸腔闭式引流管,脱离鼻导管吸氧。在全体医护人员的精心呵护下顺利出院。

小云儿患的先天性肺气道畸形(旧称先天性肺囊腺瘤),是一组因气道、肺实质及肺血管发育异常导致的先天性疾病,绝大部分患儿可通过产前诊断发现。多数患儿在生后3—6个月接受胸腔镜手术,治疗效果良好。其中Ⅰ型,大疱型,最易发生张力性气胸。需要持续呼吸支持、气胸引流后症状仍不缓解的患儿,应尽早接受手术治疗。