啤酒:一杯看似清凉的健康隐患

盛夏时节,烧烤摊的热气与夜市的喧嚣交织,啤酒成为许多人消暑解乏的“标配”。然而,这杯金黄色的液体背后,潜藏着不容忽视的健康风险。看似惬意的畅饮,可能正悄然埋下疾病的种子。

很多人习惯于在炎炎夏日以啤酒“解暑”,其受欢迎程度丝毫不逊于其他酒类。然而,医学角度来看,这种清凉感并不等同于健康。尤其当饮用方式不当,高尿酸血症等健康问题便可能悄然而至。不少人只顾享受啤酒带来的短暂快感,却忽略了身体发出的警告信号。

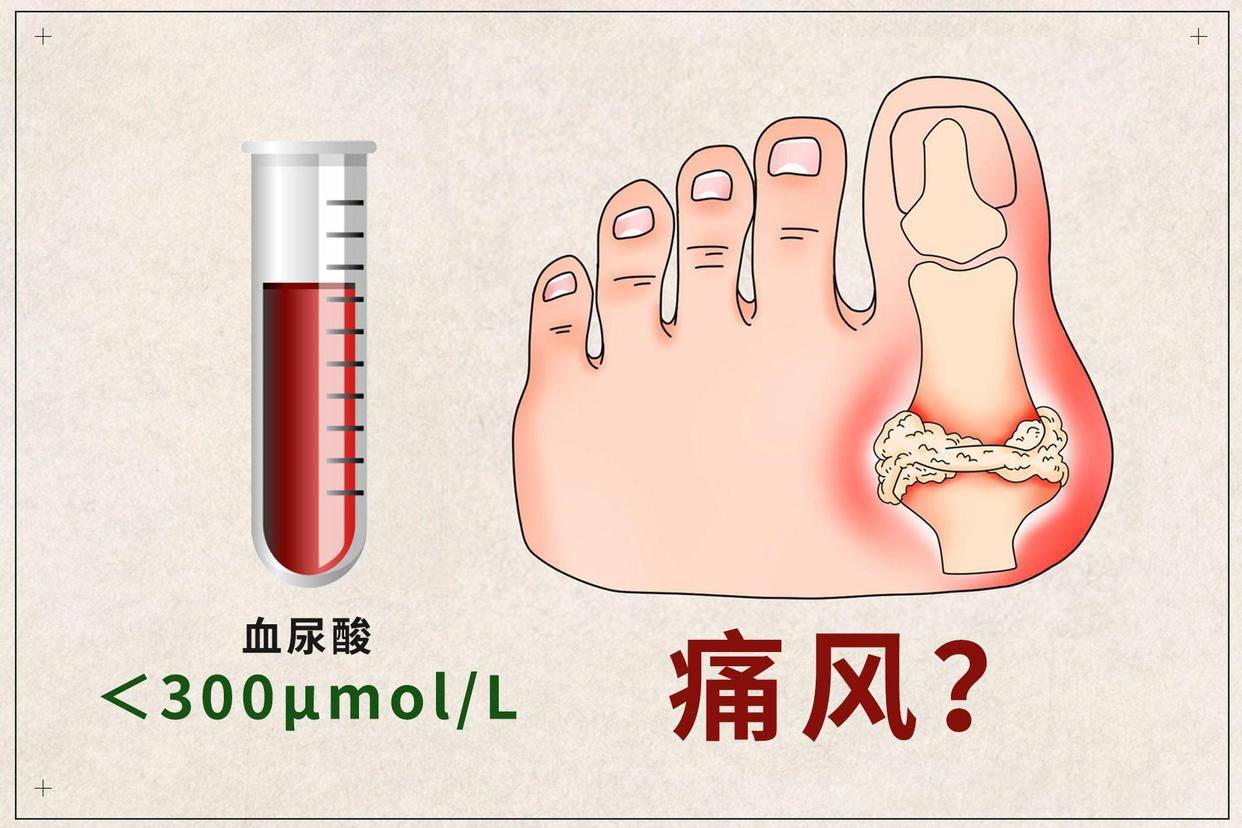

门诊病例中,一个典型案例是:一位中年男性,体检结果一直正常,但夏季开始后每天小酌几杯啤酒。仅仅两个月,他便出现关节肿痛,经检查确诊为高尿酸血症。医生分析,并非其啤酒饮用量过大,而是日积月累的“量变”,加上啤酒与高嘌呤食物的“叠加效应”,最终导致疾病发生。

啤酒中含有较高含量的嘌呤,这是导致血尿酸升高的重要因素。虽然啤酒的酒精浓度低于白酒或红酒,但“量大从优”的饮酒习惯,却让高尿酸血症的风险大幅增加。对于本身有高尿酸血症倾向的人群,更应格外警惕。

此外,啤酒的碳水化合物含量也不容小觑。每500毫升啤酒约含18-20克糖类,长期大量饮用容易导致肝脏脂肪堆积,引发酒精性脂肪肝。研究表明,每周饮用啤酒超过3500毫升的人群,患脂肪肝的风险几乎是常人的两倍。

许多人误以为啤酒比白酒“温和”,对胃部伤害较小。然而,冰冷的啤酒进入胃部会刺激胃黏膜,容易引起胃胀、反酸、消化不良等问题。原本患有胃炎或胃溃疡的人群,更应忌酒,切勿因“啤酒不上头”而掉以轻心。

啤酒对胰腺的损害也不容忽视。暴饮暴食或饮酒过量,可能诱发急性胰腺炎,其发病迅猛,常伴有剧烈腹痛等症状,严重者甚至危及生命。医学统计显示,约10%的酒精相关性胰腺炎与啤酒有关。

血压升高也是一个容易被忽视的问题。尽管啤酒酒精度低,但酒精本身具有收缩血管、刺激交感神经的作用,长期摄入依然可能导致血压升高。饮酒后出现嗜睡、面红、心悸等症状,提示存在酒精敏感反应,身体正在承受额外负担。

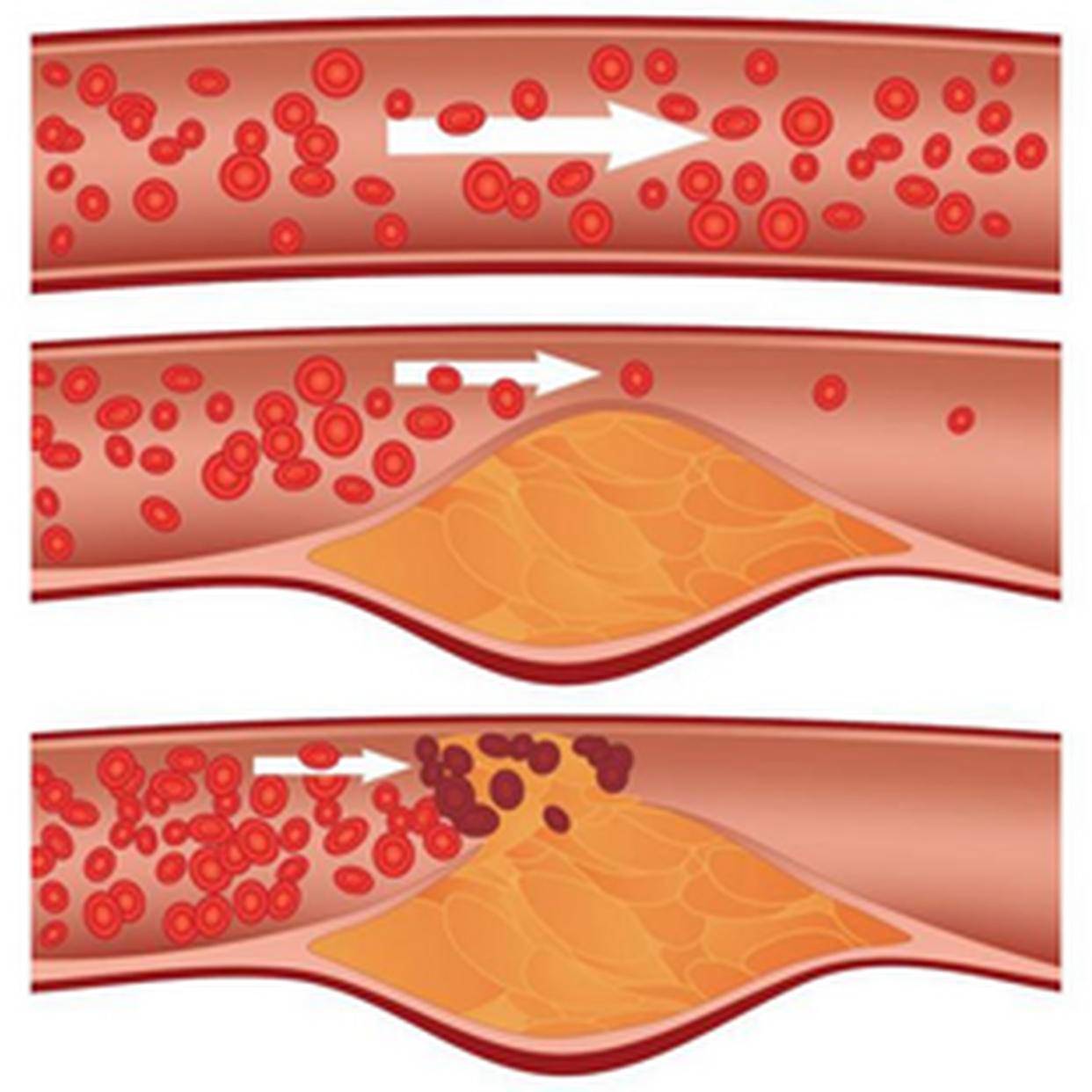

社交场合中的“拼酒”文化,更会加剧健康风险。短时间内大量饮酒,对心脑血管系统的冲击极大,猝死性心律失常并非个例。尤其对于患有冠心病或心肌肥厚的中老年人,风险更高。

啤酒与油炸、烧烤等高脂高盐食物的搭配,堪称“健康杀手”。这种组合会加重肝脏负担,促进胆固醇升高,长期以往,不仅会增加心血管疾病的风险,也可能诱发糖尿病早期症状。

对于女性来说,啤酒的健康风险同样不容忽视。研究发现,长期饮用啤酒的女性更容易出现雌激素代谢紊乱,出现月经不调等问题。备孕期、哺乳期或患有妇科疾病的女性,更应避免频繁饮酒。

啤酒中的二氧化碳会加快酒精吸收速度。一些人饮用少量啤酒便出现面红发热,这是乙醛脱氢酶活性低的表现。这类人群饮酒后更容易出现头痛、恶心等反应,长期如此,会加剧心血管负担。

啤酒并非洪水猛兽,但饮酒方式和频率决定了它是“益友”还是“损友”。“适度饮酒”的原则,虽然耳熟能详,却是维护健康的底线。医学建议成年人每日饮酒量不应超过15克酒精,相当于约一瓶330毫升的啤酒,这已经是安全上限。

啤酒虽含有少量维生素B族,但这远远不足以抵消酒精带来的负面影响。有人认为啤酒具有利尿作用,实则是在加速体内水分和电解质的流失,长期饮用反而容易出现脱水、乏力、头晕等症状,高温环境下风险更大。

社会层面,啤酒文化已与生活方式深度融合,但健康意识的提升也在改变着人们的饮酒习惯。“无酒精啤酒”等健康饮品日益受到追捧,这反映了人们对健康饮酒的重新定义。

医学界普遍认为,慢性疾病的防控,不能依赖药物的“亡羊补牢”,而需从日常行为入手,做到“防患于未然”。无论是啤酒、红酒还是白酒,都应回归“适度”二字。真正的健康,源于清醒的选择和克制的日常。啤酒带来的短暂愉悦,绝不值得用健康为代价。

(健康声明:本文所提及的症状或机制为相关疾病的可能表现形式,但也可能来源于其他疾病,不能作为确诊标准。如有不适,请及时前往正规医疗机构就诊,不建议自行判断与治疗。)

(参考文献略)

(作者声明:作品含AI生成内容)

"