在阅读本文前,恳请您点击一下“关注”按钮,这不仅方便您参与讨论和分享,还能为您带来不一样的互动体验,感谢您的支持。

在中国封建历史中,小农经济一直是最为基本的生产模式。由于农业是国民经济的根基,基于土地的田税收入也成为国家政治运作的最主要财政来源。然而,进入唐代中后期,随着地方藩镇势力逐渐强大,中央政府的统治地位显著下滑,导致唐朝难以从地方征收税赋,国家的财政状况变得愈加严峻。

面对这种困境,唐代统治者开始依赖官员的进奉来弥补财政赤字。进奉虽然在一定程度上缓解了财政困境,但也为唐朝的政局埋下了诸多隐患。进奉,作为一种非正规的财政收入形式,指的是地方和中央的官员在纳税之外向帝王献上财富。这样的贡品会被皇帝收入私人库房,用于享乐,而献礼的官员则希望借此博得皇帝的欢心,为自己谋取升迁或特权。

早在汉代,进奉便已成为常见现象。例如,汉文帝时期,就有官员献上千里马的记录;而在东汉时期,地方官员进献黄金珠宝的事例更为频繁。历代王朝中,官员们常将珍贵宝物献给统治者以图庇佑。然而,中国传统政治文化中,帝王普遍崇尚节俭,像汉文帝等皇帝就曾拒绝接受官员的献礼。尽管如此,也不乏那些贪图享乐的帝王,他们热衷接受礼物,这使得阿谀奉承的官员能够迅速晋升,进奉这一制度始终未能被根除。

例如,隋炀帝巡视扬州时,便向沿途官员索取礼品,送得多的官员会得到升迁,而送得少的则遭遇处罚。这使得官员们不得不竭力从百姓身上搜刮财富,甚至造成了民众的疾苦:“民外为盗贼所掠,内为郡县所赋,生计无遗。”

到了唐代,进奉制度并未废止,反而发展出土贡、进献与进奉三种形式。由于史料中三者常混用,整体上我们用“进奉”来指代这三种形式,尽管它们各有细微差异。

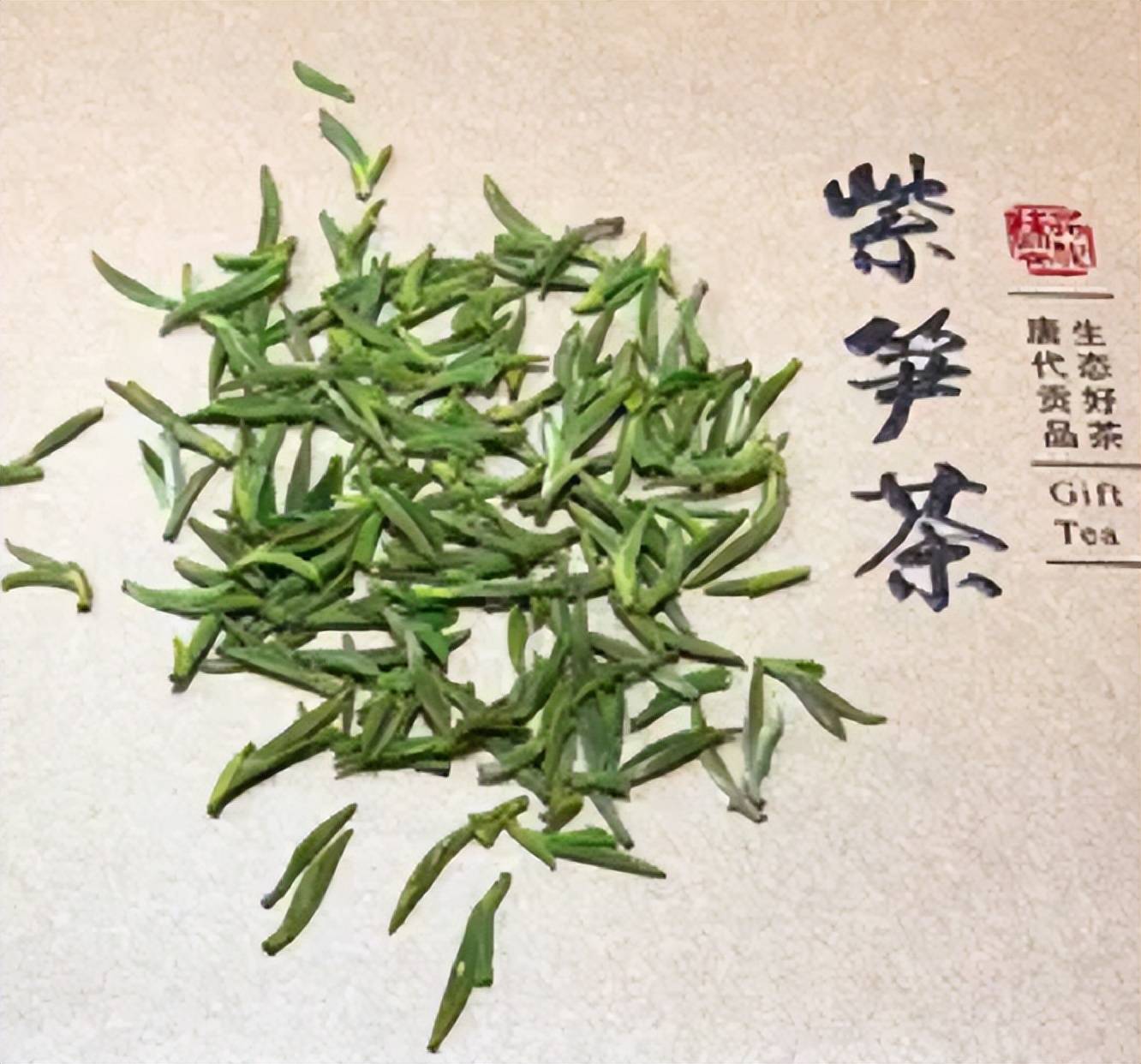

“土贡”是唐代地方政府的一项常规工作,每年当地方官员需将本地的土特产在十月二十五日前送到长安,十一月一日由户部整理后,呈交给尚书省。元日时,这些贡品将会在皇宫殿堂展出,供皇帝挑选。对于时令性强的物品,如茶叶,往往需要提前送达。例如最好的茶叶必须在清明节前送到宫中,这也是李郢在《十日王程》诗中提到的“十日王程路四千,到时须及清明宴”所描绘的景象。

“进献”则是一种更为灵活的贡品形式,官员们通过揣摩帝王的喜好进献物品,不拘时间和形式。进献的物品往往不限于贵重的珠宝、金银等,也包括一些极具特殊意义的物品。比如,武则天称帝后,千金公主送上薛怀义以博得宠爱,最终使得她免于一死,并获得了武姓。

与进献不同,进奉一般指绢布、金银、钱币等物品,且数额较为可观。在唐代中后期,进奉逐渐成为中央财政的重要来源,这也对唐代政治格局产生了深远的影响,因此历史上谈到唐代的进奉时,通常指的就是这种贡品形式。

初唐时期,中国的经济相对稳定,均田制促进了农业的恢复,大多数百姓都在政府的户籍体系下,这使得唐代的赋税收入丰厚,中央财政每年都有结余。为了展示简朴,初期的统治者曾严禁官员向中央进奉。

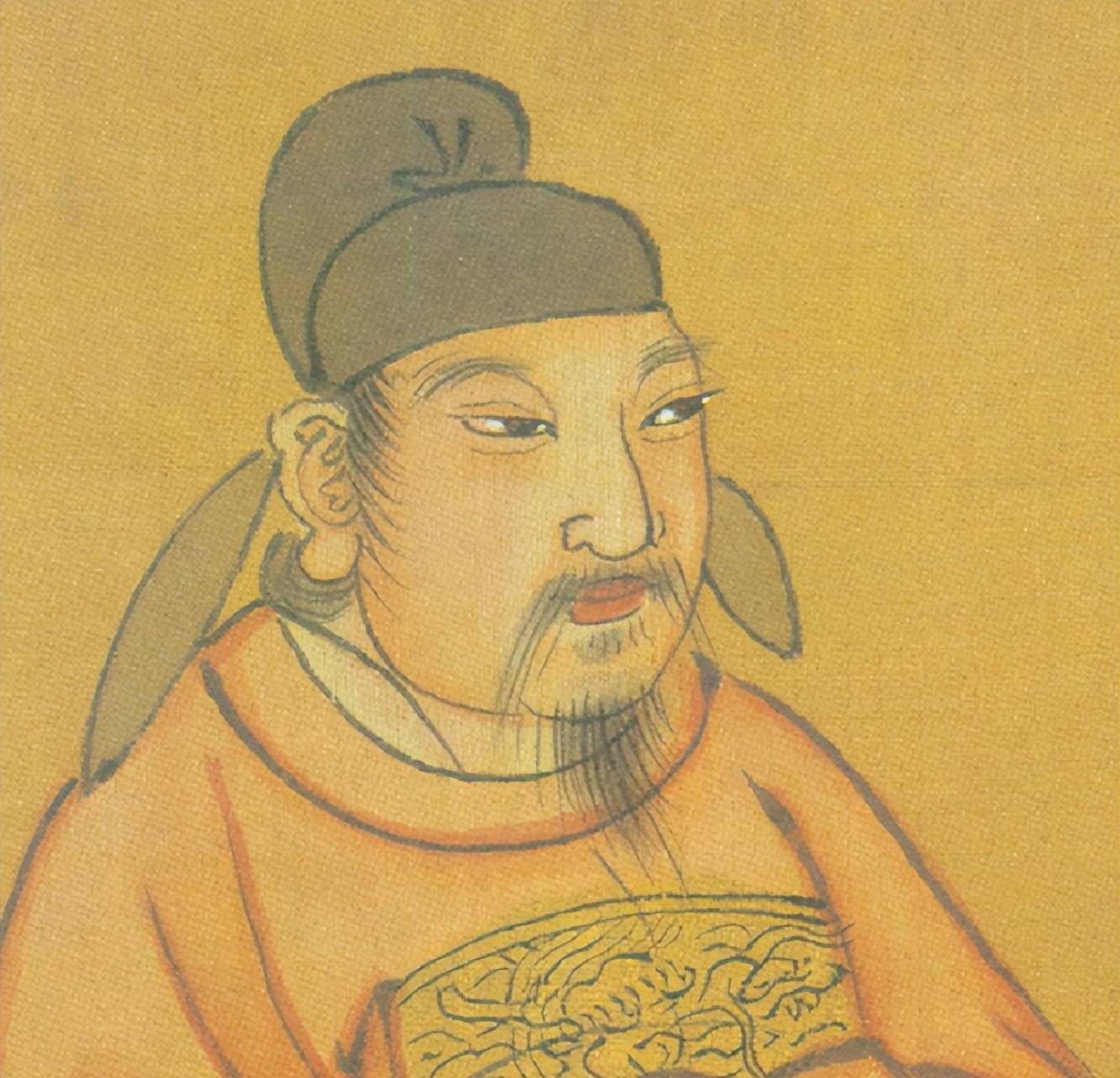

然而,随着唐玄宗时期土地兼并现象愈发严重,政府可掌控的自耕农数量大幅减少,财政收入逐渐下降。而同时,统治阶级的奢靡需求却不断攀升。为了填补财政缺口,唐玄宗开始启用能够敛财的官员,这些官员将通过高压手段搜刮来的财富上交为进奉,形成了唐代中后期进奉的开端。

如宇文融和杨慎矜父子,他们通过横征暴敛从百姓手中攫取财富,迅速获得唐玄宗的青睐,并被升至高位。此类官员成为唐玄宗眼中的“能臣”,他们所积累的财富和通过进奉上交的资源,也成为了唐朝财政的重要来源。

安史之乱后,唐朝的控制范围大幅缩小,财政面临巨大压力。为了继续充实中央财政,后来的唐代皇帝也效仿唐玄宗,任用敛财有方的官员,他们通过改革如盐铁贸易等方式,增加国家收入。而这些收入最终都以进奉的方式进入皇帝的私人库房。

除了中央的进奉,安史之乱后,地方藩镇的进奉在唐朝财政体系中也占据了重要地位。那些拥有地方财政大权的节度使,虽然拥有自主掌控这些资金的权力,但许多仍将可得的财富上交给皇帝,借此增进自己在中央的声望,缓解与中央政府的矛盾。正如常州刺史裴肃,因进奉后被晋升为浙东观察使,进奉成为了与中央交换权力的重要途径。

尽管进奉在唐代中后期已成为中央财政的主要收入来源,官员们在上交时往往需要找出名目,以掩饰其真正目的。其中,节日和“羡余”是最常见的两种名目。

每逢元日、端午、冬至等节日,唐代皇帝都会举行盛大的庆祝仪式,这些日子也成为官员们进行进奉的“黄金时机”。而最初唐代皇帝曾多次禁止官员在这些节日献上贡品,以避免劳民伤财。然而,到唐代中后期,皇帝们对进奉的态度则大为不同,不仅对每一位进奉者欣然接受,甚至若某些官员未进奉,还会主动询问其原因,显露出敛财的意图。

除了这些官方节日,唐玄宗开始将自己的生日也设为国家节日,起初是为了与民同乐,彰显国家强盛与帝王亲民之心,但之后的皇帝则多为了提供更多的进奉名目。由此,原本作为庆祝皇帝生日的礼品,如今多已转变为金银珠宝,成为填补皇帝财政需求的工具。

在唐代,官员们还常通过“羡余”名目来进奉。这一概念最早出现在唐玄宗时期,当时为了奖励群臣,王鉷将国库资金转入皇帝内库,声称是财政结余。杨国忠为了讨好唐玄宗,更是将粮仓中的谷物低价出售,用得来的绢布进献,声称其为财政结余。这种“羡余进奉”逐渐成为唐代后期官员献上贡品的普遍方式。

随着唐代中后期财政收入的逐渐下降,进奉收入的占比愈加重要,尽管部分官员曾建议将进奉收入纳入国库,用以填补中央财政的缺口,但始终未被采纳。唐朝皇帝们始终强调,进奉资金的主要用途是增强军队建设、收复藩镇,并非用于个人奢侈。正如唐宪宗所言:“朕方欲练智勇之将,刷祖宗之耻,恶所用不征于人?”

尽管唐朝的皇帝们多保持节俭,但这些“羡余”资金实际上来自于地方官员从百姓身上加重的负担。这使得“羡余”成为一种具有讽刺性的名目,白居易的诗句便生动揭示了这种进奉本质的丑陋:“号为羡余物,随月献至尊。夺我身上暖,买尔眼前