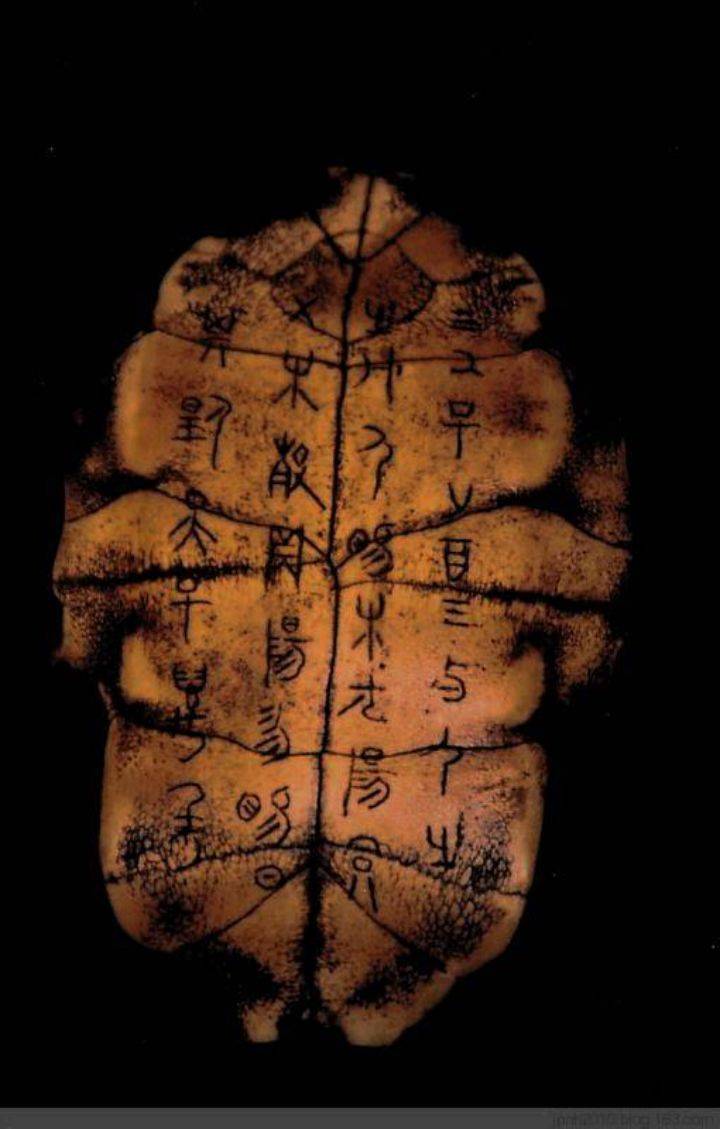

中国作为文明古国,文字书写起源甚早,而书籍—也就是文字的载体,最早的夏代“有册有典”是一种传说,至今没有实物发现,因此中华书籍文献传统只能从甲骨卜辞记录算起。

一、早期书籍传播史

我国最古老的文献典籍是三坟五典,但是都没有流传下来。三坟:传说中指伏羲、神农、黄帝的书。五典:传说中指少昊、颛顼、高辛、唐尧、虞舜的书。

出自:《左传·昭公十二年》:“是能读《三坟》、《五典》、《八索》、《九丘》。”左丘明说,这是“上古帝王之书”,孔子后代孔安国说,三坟五典说的是三皇五帝,八索九丘说的是八卦九州,能读懂这些书的是“良史”,到孔子的时代,这些古籍已经快要成传说了。

夏商周的史书也没有流传下来,现代最早的史书出自春秋战国的鲁国史书春秋。实际上春秋战国当时各个诸侯国都有自己的史官记录本国的历史。

孟子就曾经说,“晋之乘,楚之梼杌(táo wù),鲁之春秋,一也。其事,则齐桓、晋文。其文,则史。”晋国的史书叫作《乘》,楚国的史书叫作《梼杌》,鲁国的史书叫作《春秋》。这些书,记载的都是齐桓公、晋文公这些诸侯的事。书中所记录的文字,就是历史。

但是现在只剩下一本春秋。因为儒家圣人孔子的删减,春秋被儒家一直当经典流传。

商朝除了甲骨文和青铜铭文之外,应该已经出现了简牍,官府文件传达不可能全靠龟甲和青铜器;到了春秋,可供阅读的简册书籍已经较为丰富,传说中老子就是周朝的国家图书馆馆长。但此类文献仍多由国家拥有,直至战国时期,图书的生产、制作和贸易并不发达。除了孔子这样的贵族士大夫能有机会看书,实行有教无类,平民百姓几乎没机会看到书籍。

没有证据表明先秦时代出现了专门的书店,说明此时的书籍极少在民间流传。中国战国时期的惠子“有书五车”,齐国稷下学宫收藏相当的著述和书籍,但总体上除周室及诸侯国宫廷外,先秦时期的私人藏书并不常见,清人阮元认为“古人简策繁重,以口耳相传者多,以目相传者少……古人简策,在国有之,私家已少,何况民间?是以一师有竹帛而百弟子口传之”(清:阮元《揅经室三集》卷二《数说》)。就是说先秦时代传授知识以口耳相传为主,书籍流传极少。

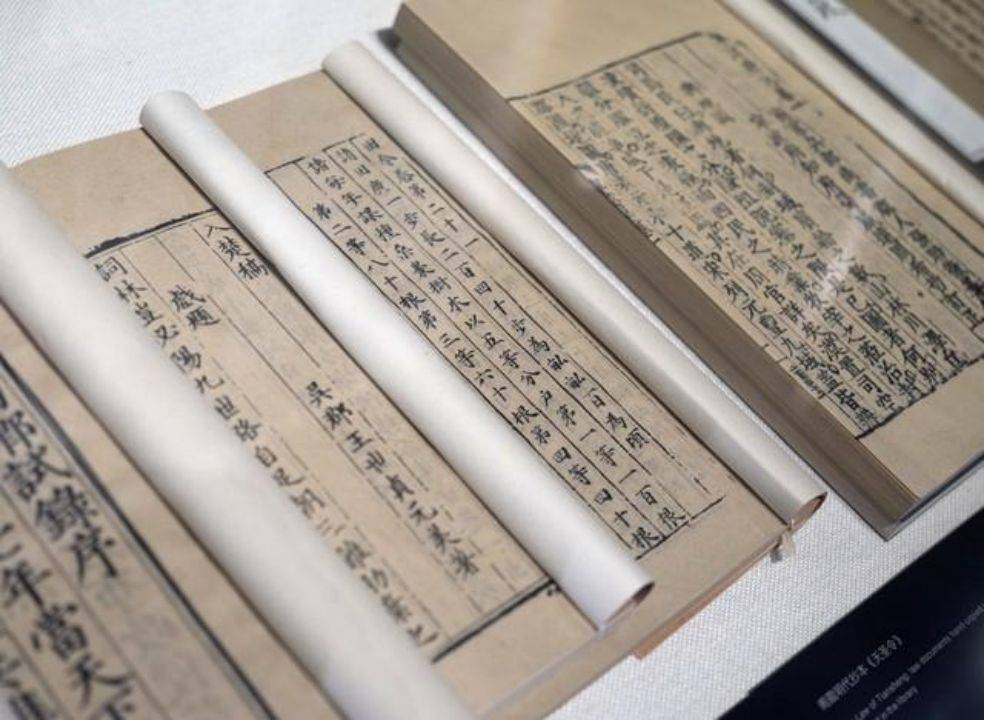

好在中国地大人多,在秦代经历了一次焚书,汉代立即有了恢复,说明民间私底下藏书者还是不少,在公元前后刘向、刘歆整理国家藏书时至少拥有一万五千卷图书;不过,中国古代先秦时期“惟官有书”,就是说主要是官府收藏了大量书籍,这一点是可以确定的,而且这些书并不会公开发行。

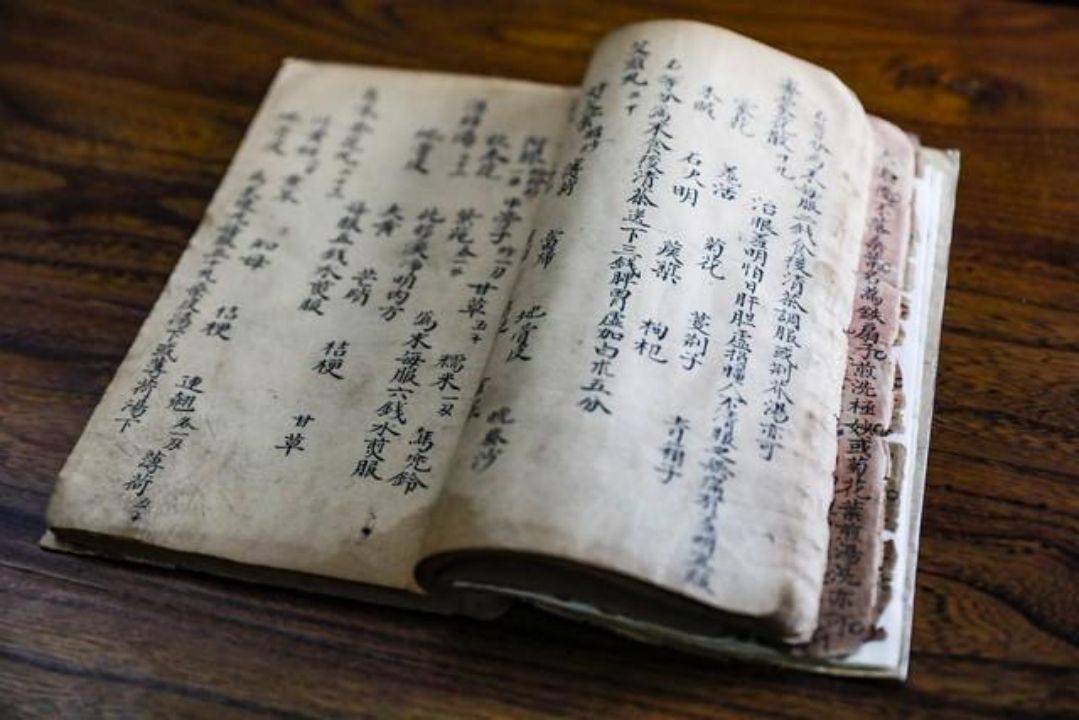

“秘府之书既不刊布,而简策繁重,笔墨拙滞,又不便于移写传副本于民间,故民间知有书名者,仅赖外史达之;至其全书,则非身入清秘,不能窥见,此学术之所“以多在官也”(《中国教育史》中国和平出版社2014年)。当时书籍主要是竹简木牍或者绢帛为载体,只能人手工抄写。汉字的特点使得必须花长时间学习才能掌握书写,中国似乎也没有出现过类似古埃及那种专门的书吏、抄写员职位,专职抄书兼职官吏。因此一本书的制作相当不方便,更不用说大规模发行了。

西汉时期的扬雄在《法言·吾子》所谓“好书而不要诸仲尼,书肆也”,他说的“书肆”,专家考证是“书籍陈列”之义,并非指已有专门出售图书的市肆。因为在整个东汉以前的历史上,早期文献中没有任何关于书店的记载。

中国什么时候有书店的?

到了《后汉书》才开始有很多关于在市场上买卖图书的记叙,如《王充传》“充少孤,乡里称孝。后到京师,受业太学;师事扶风班彪。好博览而不守章句。家贫无书,常游洛阳市肆,阅所卖书,一见辄能诵忆,遂博通众流百家之言”,就是说王充在人家书店白嫖看书。《荀悦传》“家贫无书,每之人间,所见篇牍,一览多能诵记。性沉静,美姿容,尤好著述”等,其实也反映出东汉时书籍流通困难的真实情况。

这种情况在相当长的时期里没有较大的改观。唐以后私人藏书固然较为发达,真正勃兴却仍在印刷术发明以后。

且多以秘藏性质的私人藏书楼为主,皇家官府藏书为辅。中国一直到封建时代晚期才出现面向大众的公共图书馆。

二、书籍失传

中国最早发明印刷术,我们的文字书籍历史传承悠久,大家一致认为中华文化传统绵延不绝也是靠了众多古代典籍的流传。但是,实际上中国文献书籍的失传情况也是极其严重的,堪称惨烈,每隔几百年文献书籍就会遭到一次惨烈的浩劫。

虽然说古今中外都有“失传”现象,这是书籍文献流传过程不可避免的现象,文献学上将之称为“散佚”。

古籍的散佚包括整书佚亡和部分残缺两种情况,宋代之前印刷术不发达,散佚的情况尤为严重。南宋学者郑樵指出:“隋唐亡书甚多,而古书之亡又甚矣。”(《通志·校雠略·编次必记亡书论》),马端临《文献通考·自序》也说:“汉、隋、唐、宋之史,俱有《艺文志》,然《汉志》所载之书,以《隋志》考之,十已亡其六七;以《宋志》考之,亦复如此。”《四库提要》总结说到,“古书亡佚,愈远愈稀,片羽吉光,弥足珍贵。”也就是说唐宋之前的书籍失传,常常是整部书籍彻底消失,宋朝之前的书籍十分之六七已经失传。

散佚的原因是多样的,就整书而言,其散佚原因主要有朝廷禁毁、战乱破坏、自然因素、学术淘汰、流传佚失等。部分残缺则或因为成书时搜罗不全,或因为流传过程中形成残缺等原因造成的。

印刷术出现前,手工抄写的书籍大多数因为存量太少,一卷书被毁或散失,整部书就没了。

仅以唐诗为例:伟大的诗人杜甫,在颠沛流离中将四十岁之前的诗几乎全部失传,他活了五十八岁,大半辈子的诗白写了。

开元年间的王维写了成百上千首诗,最后十成里留不到一成,全靠朋友们的传抄来保存。

李白有多少诗留了下来?大概十分之一。这个伟大的天才写了一辈子诗,总数估计有五千到一万首,也许十之八九我们永远见不到了,可能为如今的小学生减轻了课业负担吧。

李白去世前整理了毕生稿件,郑重托付给了族叔李阳冰,请他为自己编集子,以便流传后世。李阳冰没有辜负他的期望,用心整理出了《草堂集》十卷,然后,就失传了。

《春江花月夜》,所谓“孤篇压全唐”。它的作者张若虚,保存至今的诗只有两首。这还是由于一个很偶然的机会,宋代人在编一本乐府诗集时,编撰者喜欢这首诗才收录了张若虚的《春江花月夜》,然后刊印发行,让它得以流传下来。不然,我们压根不会知道这首诗。按理说,编撰者当时眼前必定有很多张若虚的诗歌可供挑选,他正好喜欢这首,其余的因此失传。

印刷术出现后,还是有很多抄本因为未能及时刊印而逐渐消亡。实际上,文献史学者统计:除了晋末至南北朝以外,宋代、明代这两个印刷发达时期恰是前有积累文献亡佚较多的时期:隋以后幸存的早期典籍多亡于前一时期,而唐宋时尚存的典籍多散佚于后一时期。

印刷术出现,导致一些当时人没有及时印刷发行的书籍消失,这恐怕是印刷术发明者没有预料到的事情。

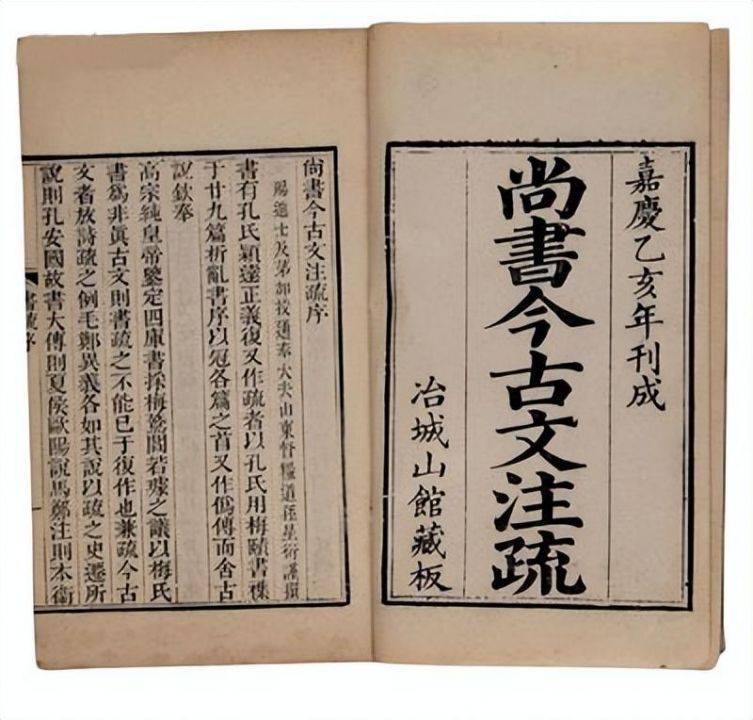

这方面没有详尽的统计,但可以举出一些显著的例子加以证明,如重要的文献方面,《汉志》所著录《尚书大传》四十一篇,宋世已无全本,至明遂残。刘向《洪范五行传记》,《隋志》《唐志》著录为“《洪范五行传论》”,亡于宋。三家诗中,韩诗约亡于南宋。《世本》十五篇,散佚于宋。《汉志》著录《楚汉春秋》九篇(陆贾所记),亡于南宋。其他方面,隋志“史部”之古史以下,绝大多数亡佚之书,皆发生于唐中期至北宋。

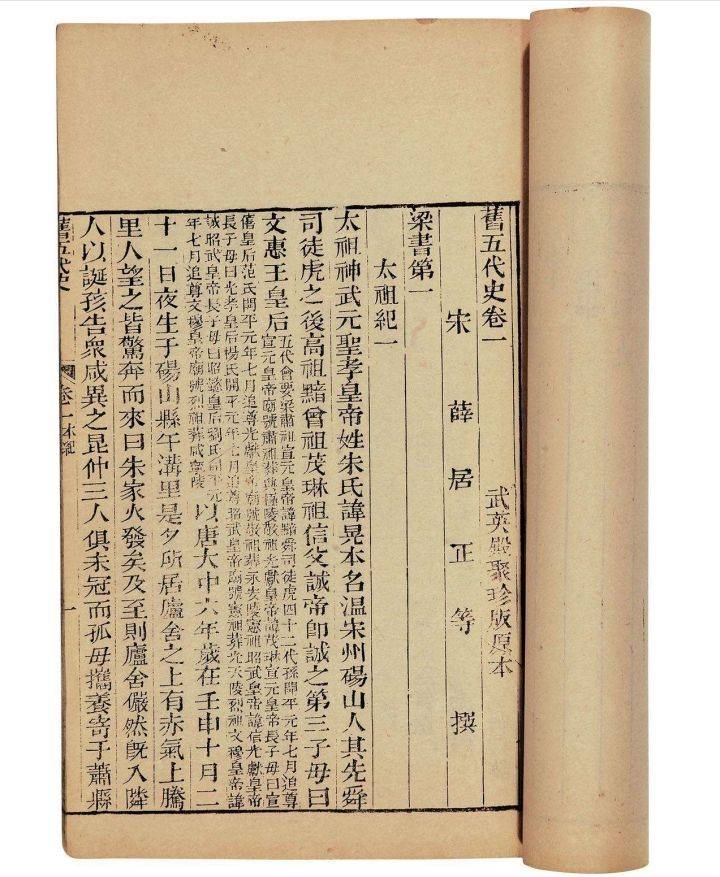

就连二十四史中的《旧五代史》,也曾经在元明失传。北宋开宝六年(973年),参知政事薛居正奉宋太祖之命,监修梁、唐、晋、汉、周五代历史。用时一年半,书便成,这便是《旧五代史》。由于成书时间仓促,不少地方记载过于简略,谬误颇多。宋仁宗景佑三年(1036年),欧阳修开始着手创作新的五代史书,至宋仁宗皇祐五年(1053年)基本完成,这便是《新五代史》。新史相较于旧史,文更简而事更繁,因此刊行于世后便风行天下。

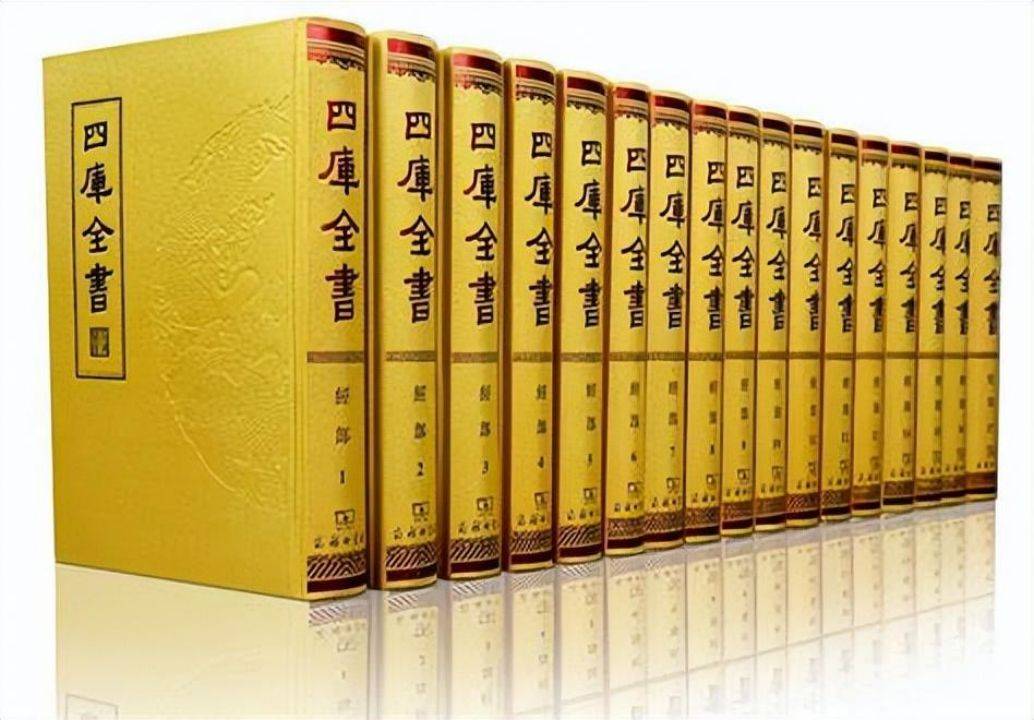

到南宋时,旧史则渐趋式微。金章宗泰和七年(1207年),朝廷“削去薛居正五代史,止用欧阳修所撰”。到了元代,旧史就逐渐不流行了,但其书在明初仍然存世,永乐年间修《永乐大典》时,被按韵收录于大典中。直到明末,《旧五代史》终于亡佚不传了。清乾隆年间编修《四库全书》时,由于未能找到原本,四库馆臣邵晋涵(1743—1796)便从《永乐大典》《册府元龟》《资治通鉴考异》《通鉴注》《太平御览》《容斋随笔》六书中辑录出大量《旧五代史》原文,并详加整理,努力复原,重编为一百五十卷的辑本,这便是清辑本《旧五代史》。此后所有刊刻发行的《旧五代史》,都是以此辑本为基础的。

集部书籍可能最为典型,凡是宋人未能刻出的别集、文集,大多有较大散失。至于明代,又经过一次重新选择和再编辑、再刊刻,宋刻别集的原貌又有较大的改变。

李商隐,留下“春蚕到死丝方尽”、“心有灵犀一点通”的名句,他亲自编了四十卷诗文集,可惜在宋朝全部失传,没一卷留下来难道宋朝人不喜欢他的诗吗?他的诗是多年之后人们陆续一点点搜求到的。

那些湮灭掉的诗文,都是因为水平糟糕,大家才记不住吗?

不是的。即便是名动一时、口口相传的诗文,也会亡佚。比如唐代人记载说,李白的《大鹏赋》和《鸿猷文》特别伟大,比汉代司马相如和扬雄的水平都高。今天,《大鹏赋》幸运地流传了下来,但《鸿猷文》呢?没有了,永远淹没在了历史中。

晚唐诗人韦庄,不少读者都知道他那首浪漫的《菩萨蛮》:“人人尽说江南好,游人只合江南老。”他还有一首非常珍贵的长篇叙事诗,叫作《秦妇吟》,详细描绘了唐末黄巢起义前后的历史画面,其中有一句,是写农民军进入长安后的景象的,尤其有名:“内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨”。

但《秦妇吟》的全文却不幸亡佚了,世人只记得这一句。宋、元、明、清四代人都没能读到它。 后来在敦煌石窟内发现了一首长诗的抄本,仔细一看,居然就是传说中的《秦妇吟》,我们这才有机会见到它的真面目。

以上提到的失传书籍主要是政治、历史和诗歌文学文献。但是,中华科技类文献也是失传的重灾区。

中国传统总体上具有鲜明的重道轻器的思想倾向,轻视具体技术之学。在不可或缺的技术之学方面,则极端强调实用性和有效性,排斥单纯追求客观真理的倾向。而且,在现实政治环境下,从事技术研究并不为官府重视。

这一点在军事类书籍上也有表现,孙膑兵法很早就失传就是一例,北宋编辑的《武经七书》也曾经失传,好在近代在日本又重新被发现,被照相后带回中国,影印后收入《古逸丛书》得以重新在中国流传。

这一点在数学上表现得最为典型,因而数学文献的存佚便呈现出一条与之相应的路线。

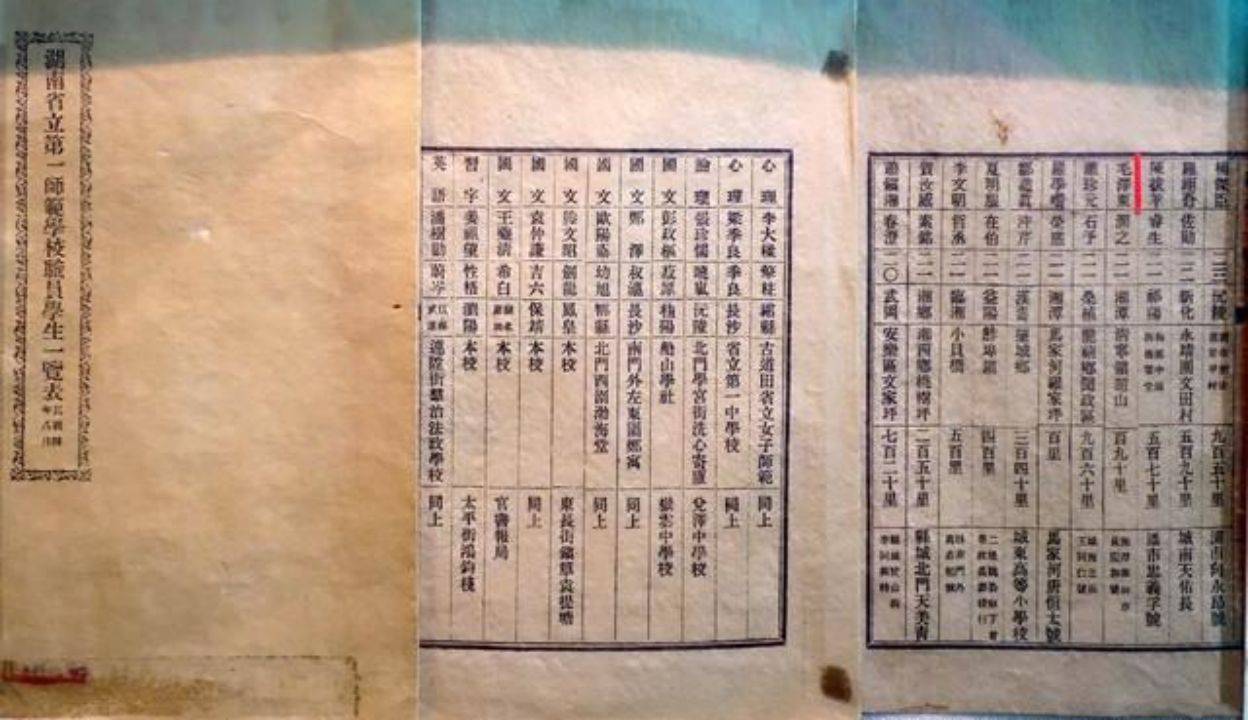

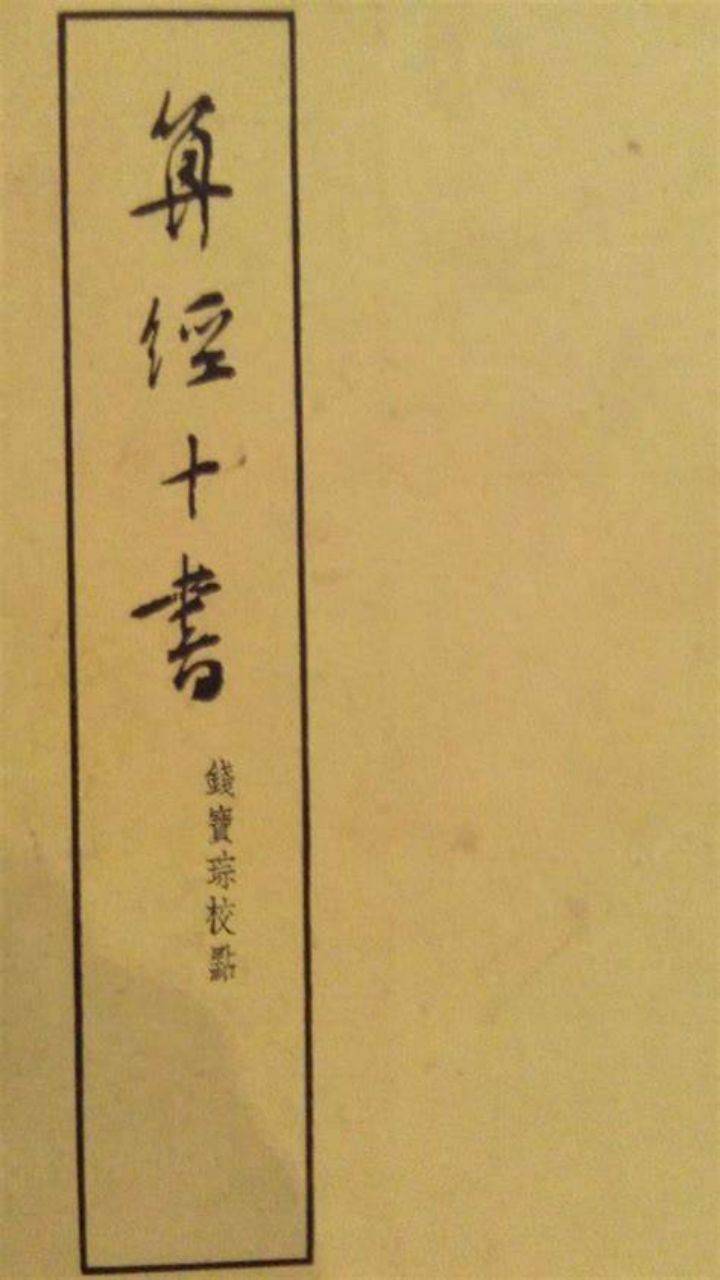

唐代形成所谓“十部算经”并作为国子监算学馆教材(《新唐书·百官志》),标志着中国传统数学基础的奠定。

然而《九章算术》等十部算经北宋元丰七年(1084)初次合刊时已有《缀术》一种亡佚,当时以《数术记遗》代之。《四库全书总目》提要称“北宋以来,其术罕传。自沈括《梦溪笔谈》以外,士大夫少留意者,书遂几“于散佚。洎南宋庆元中,鲍澣之始得其本于杨忠辅家,因传写以入秘阁”[《四库全书总目》,中华书局,1965年,第902页],说法不尽准确。南宋初期就有学习过算术的一位名叫荣启的人研习过《九章算术》,此后天文历算家杨荣辅保存有古本。嘉定六年鲍澣之所以能于汀州翻刻,也是因为他在几年间就找到了绝大部分元丰旧版。(李迪《中国数学通史(宋元卷)》)

南宋末年的杨辉,因为获得了鲍刻十部算经,对《九章算术》进行了充分的研究。(李迪《中国数学通史(宋元卷)》)

应该说,《九章算术》等算经在两宋及元时还是得到了有效传承的,这显然与宋元数学有较大发展并臻至中国古代数学高峰有关。元末以后至整个明代,数学明显衰落,(郭世荣《明代数学与天文学知识的失传问题》,见《法国汉学》第六辑,中华书局,2002年)

《九章算术》等书终至不显,南宋刻本已不多见(毛氏汲古阁尝有影抄)。至清代修《四库全书》,方从《永乐大典》中辑出七种,“并据毛氏抄本及明刻本编入另外三种。乾隆三十八年孔继涵据此刻入《微波榭丛书》,题《算经十书》。[杜石然《数学·历史·社会》]

还有元朝朱世杰的《算学启蒙》的原始版本,今已失传。现存版本中最早的是日本筑波大学所藏15世纪朝鲜李世宗时期的铜活字本。清顺治十七年通政议大夫守全南道观察使兼兵马水军节度使巡查使全州府尹金始振重刊《算学启蒙》。道光十九年,数学家罗士琳从京城琉璃厂书肆购得朝鲜金始振重刊本,在扬州刊行。

这些数学书的失传,是明朝传统数学衰弱的表现。假如没有明末清初西学传入背景下历算学的发展和朴学的兴起,不仅宋元数学著作如秦九韶《数术大略》等不会受到重视(馆臣从《永乐大典》中辑出,题《数学九章》),《九章算术》等古代算经也不可能得到重建。清初学者在西学影响刺激下对古代算学及《算经十书》的复原,功劳甚大。

三、书籍劫难史

南宋发现陆云的文集;明代发现唐朝的《开元占经》;日本发现《碣石幽兰调》、《论语义疏》、《五行大义》、《玉烛宝典》、《秦王破阵乐》、《文馆词林》、吴三桂反清檄文,以及记载中国文化成果的《篆隶万象名义》、《文镜秘府论》;敦煌发现韦庄《秦妇吟》。

依托中华文化的深厚悠久传统,中国文献的最大特色就是具有“连续性”“稳定性”和“精英性”三个特殊之处。基本上依据现有资料,还是能搞清书籍文献发展的脉络的。

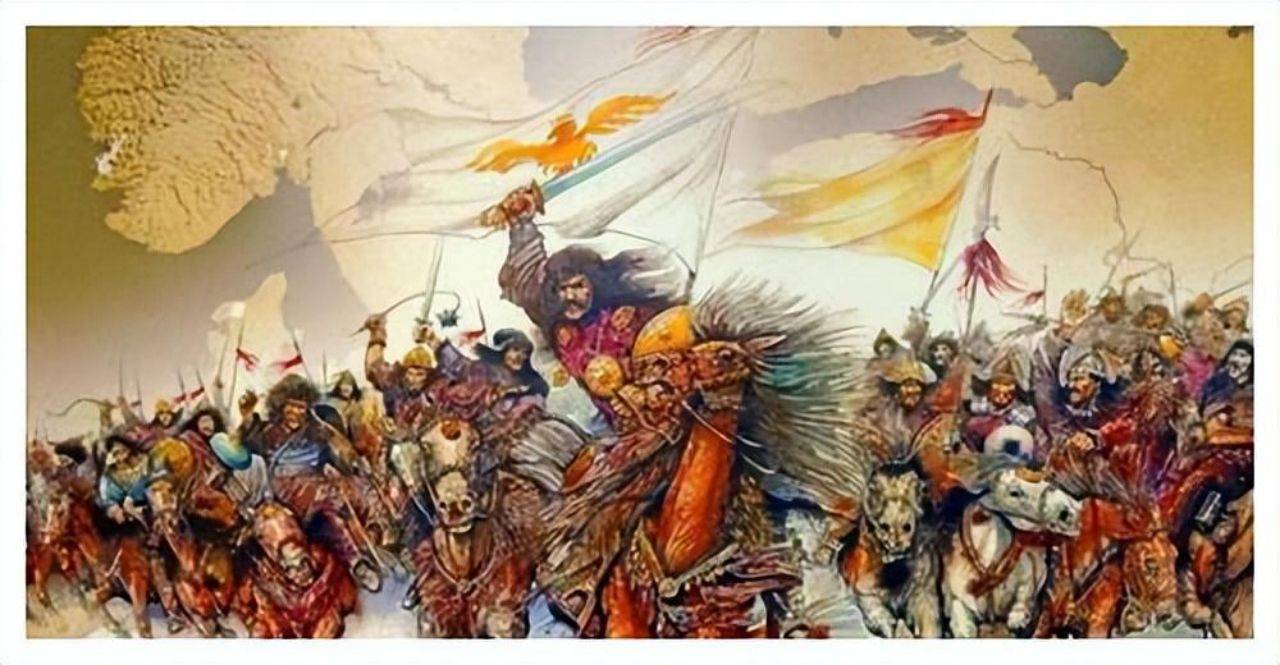

历史上文献书籍的浩劫史,也因此脉络清晰,有据可查。隋代的秘书监牛弘在《请开献书之路表》中将秦始皇焚书、王莽之乱、董卓移都、惠怀之乱、侯景之乱造成的五次重大书籍散佚称作是“五厄”。明代的胡应麟《少室山房笔丛》中,又添上隋末、安史之乱、黄巢起义、靖康之难、蒙元南下,成为“十厄”。

个人总结了二十次书籍劫难,现在按大致时间划分:

1、孔子约史记删诗书;

孔子(公元前551年9月28日-公元前479年4月11日)我们都知道,此“史记”非司马迁《史记》,在春秋时期,夏商乃至更久远的资料还是有保存的,这些书通常被称作三坟五典八索九丘,非常晦涩艰深。孔安国赞扬孔子“约史记而修春秋,赞易道而黜八索”,从孔安国的话来看,三坟五典八索九丘之书的散失也和孔子有很大关系,“约”的意思大致是简约、删减之意。

关于孔子删诗书,主要出自《史记》的孔子世家记载,“古者诗三千余篇,及至孔子...三百五篇孔子皆弦歌之....追迹三代之礼,序《书》传...”,也就是说孔子删除了诗的十分之九,不过从南宋以来也有很多学者反对司马迁的说法,认为孔子没有删诗书。

清代马国翰在《玉函山房辑佚书》中,就钩稽出很多诗经中未收的诗篇、诗句。而山东大学老学者董治安,也致力于这项工作。根据人民大学徐正英教授统计,只他俩找出的《诗经》未收诗,就有114首/句。

根据马王堆帛书、上博简、清华简、郭店楚简等等近年来的出土文献,可以找到《诗经》逸诗大约71首/句,由此看来,删诗说是很能站住脚的。特别是出土文物,由于处在汉之前,在出土文献面前,前人种种质疑“孔子删诗”的理由、依据,基本都失去了价值。

现在可以明确地说:如今的《诗经》的体量,远不及先秦诗歌的总量。如此之多的诗歌消逝于历史烟尘,就蕴含着宽广的研究门径与阐释空间。更有,为何是这三百零五首诗留存了下来,它们的特殊性在哪,这是一个更值得索骥的问题。

2、王子朝之乱毁史书

前520年周景王死后,悼王先立,子朝支持者起事,周王畿贵族分成两派,一派占领王城,一派占领东面汉魏故城位置的狄泉,在20公里的距离上混战了整整三年。 “西王”王子朝在晋国干涉下最后落败,王子朝和手下的毛伯、尹公带着周室的典籍逃奔楚国。带走的文献典籍也大约是西周灭亡后仅存雒邑的一些重要记载了。八年以后吴国直捣楚郢都,劫掠屠城。王子朝在大乱里被周敬王派人干掉,楚王都得跑到随国避难,那些典籍从此在记载里消失。

我们今天连这一场连环惨祸里失去了哪些书都不知道。对更古老的世界的很多记载可能从此消失,其中可能就包括周王室收藏的“三坟五典八索九丘”,一些历史细节或者只有在列国寻找一些可靠不可靠的碎片拼凑才能勉强复原了。

3、秦始皇焚书:

这是第一次全面性的书籍厄运。始皇三十四年,李斯建议:“史官非秦记皆烧这,非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语《诗》、《书》者弃市。以古非今者族。吏见知不举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者医药、卜筮、种树之书。”(《史记·秦始皇本纪》)

牛弘对此说到:“及秦皇驭宇,吞灭诸侯,任用威力,事不师古,始下焚书之令,行偶语之刑。先王坟籍,扫地皆尽。本既先亡,从而颠覆。臣以图谶言之,经典盛衰,信有徵数。此则书之一厄也。”(《隋书·牛弘传·请开献书之路表》)

4、王莽之乱:

《后汉书·儒林传》:“昔王莽、更始之际,天下散乱,礼乐分崩,典文残落。”牛弘对此的描述是:“及王莽之末,长安兵起,宫室图书,并从焚烬。此则书之二厄也。”《隋书·经籍志》对散佚书籍的大略统计则说:“(《七略》所载)大凡三万三千九十卷,王莽之末,又被焚烧。”

5、董卓移都:

《后汉书·儒林传》:“及董卓移都之际,吏民扰乱,自辟雍、东观、兰台、石室、宣明、鸿都诸藏,典策文章,竞共剖散,其缣帛图书,大则连为帷盖,小乃制为縢囊。及王允所收而西者,裁七十余乘,道路艰远,复弃其半矣。后长安之乱,一时焚荡,莫不泯尽焉。”这次被毁书籍,没有具体数目。

6、惠怀之乱:

西晋的惠帝、怀帝先后被废,八王之乱,军阀混战,权力纷争激烈,最后西晋灭亡,史称“惠怀之乱”。梁阮孝绪《七录序》:“晋领秘书监荀勖因魏《中经》更著《新簿》,虽分为十有余卷,而总以四部别之。惠怀之乱,其书略尽。江左草创,十不一存。”《隋书·经籍志》称这批书籍“大凡四部合二万九千九百四十五卷”,而“惠怀之乱,京华荡覆,渠阁文籍,靡有孑遗。”

7、侯景之乱:

梁武帝末,降将侯景攻破建康。《太平御览》卷六百十九引《三国典略》:“初侯景来,既送东宫妓女,尚有数百人,景乃分给军士。夜于宫中置酒奏乐,忽闻火起,众遂惊散,东宫图籍数百厨,焚之皆尽。”

《隋书·经籍志》:“元帝克平侯景,收文德之书及公私经籍,归于江陵,大凡七万余卷。周师入郢,咸自焚之。”《太平御览》卷六百十九引《三国典略》:“周师陷江陵,梁王知事不济,入东阁竹殿,命舍人高善宝,焚古今图书十四万卷,欲自投火与之俱灭,宫人引衣,遂及火灭尽。并以宝剑斫柱令折,叹曰:‘文武之道,今夜穷矣。’”总之,梁武帝一生收集的书籍,荡然无存。

8、隋末唐初:

《隋书·经籍志》:“大唐武德五年克平伪郑,尽收其图书及古迹焉,命司农少卿宋遵贵载之以船,溯河西上,将至京师,行经砥柱,多被漂没。其所存者,十不一二。”具体数目也不清楚了。

9、安史之乱:

《旧唐书·经籍志序》:“自后毋煚又略为四十卷,名为《古今书录》,大凡五万一千八百五十二卷。禄山之乱,两都覆没,乾元旧籍,亡散殆尽。”大唐盛世皇家收藏的书籍,几乎丧失殆尽。

10、黄巢起义:

《旧唐书·经籍志》:“开成初,四部书至五万六千四百七十六卷。及广明初,黄巢干纪,再陷两京,宫庙寺署,焚荡殆尽,曩时遗籍,尺简无存。”

前述韦庄诗句“内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨”,当然书籍文献也难逃厄运。

11、靖康之难:

《宋史·艺文志》:“迨夫靖康之难,而宣和、馆阁之储,荡然靡遗。”值得一提的是,这一些灾厄所损失的,不仅有大量图书,还有宋王室收藏的仪仗、冠服、礼器、仪器、珍宝诸多物品。

12、李自成起义:

钱谦益《牧斋有学集》:“岁积代累二百有余载,一旦突遭焚如,销沉于闯贼之一炬,内阁之书尽矣。而内府秘殿之藏如故也。煨烬之余,继以狼藉,举凡珠囊玉笈、丹书绿字,绨几之横陈、乙夜之进御者,用以汗牛马,制骆驼,蹈泥沙,藉粪土,求其化为飞尘,荡为烈焰而不可得。自丧乱以来,载籍之厄,未之有也。(《黄氏千顷斋藏书记》)

此处的“内阁”指的就是明代的文渊阁。据《文渊阁书目》记载,全部藏书总计约5500种,43200余册。藏书不仅数量丰富,而且质量极高,珍贵的宋版书居大半。遗憾的是,明代文渊阁及所藏图书在明末全毁于战火。

13、绛云楼失火:

绛云楼是明末清初藏书家钱谦益的藏书楼,其中藏书极富。曹溶《绛云楼书目题词》云:“虞山宗伯,生神庙盛时。早岁科名,郊游满天下。……入北不久,称疾告归,居红豆山庄,出所藏书重加缮治,区分类聚,栖绛云楼上,大椟七十有三。顾之自喜曰:‘我晚而贫,书则可云富矣。’甫十余日,其幼女中夜与乳媪嬉楼上,剪烛灺落纸堆中,遂燧。宗伯楼下惊起,焰已张天,不及救,仓皇出走。俄顷楼与书俱尽。余闻骇甚,特过唁之。谓予曰:‘古书不存矣。’

钱谦益本人在宋版前后《汉书》跋中言:“甲申之乱,古今书史图籍一大劫也。吾家庚寅之火,江左书史图籍一小劫也。今吴中一二藏书家,零星捃摭,不足当吾家一毛片羽。”

14、乾隆禁毁:

这个纯属人祸,清乾隆时期纂修《四库全书》,同时展开对图书的大清查。因政治原因列为禁书处于销毁之列的,将近三千余种,六七万部以上。据王彬主编《清代禁书总述》,有清一朝,禁书有三千二百三十六种,数量接近《四库全书》。

这时期除了销毁图书,还有一种毁坏文献的方式,叫“抽毁”。所谓“抽毁”,即是纂修《四库全书》时,某些书籍因部分章节或文字不合当时政治气氛,于是编修过程中会将这些书籍的相关部分拿掉。后人查阅这些书籍时,就会发现这些书籍中某几页是空白,却没有任何注明。若空白在篇末卷末,或是抽掉最后一两卷,那么不对照其他的本子,就很难知道原书还有这几卷。若是无他本可校,那么被抽掉的部分就非常容易被忽略了。这种方法十分隐蔽,有时比销毁的危害还要大,因为销毁是抹去文献所承载的全部信息,而抽毁则是有一定程度上歪取信息。

15、嘉庆宫火:

此事亦与乾隆有关。乾隆酷爱收藏宋版图书,编四库的时候广收宋元抄校善本,共计四百余种,置于昭仁殿,名之为“天禄琳琅”。嘉庆二年乾清宫失火,昭仁殿同时被焚,天禄琳琅所存书籍付之一炬,荡然无存。时朝廷为安慰太上皇,又收集了一批书籍,数量多于前天禄琳琅,其实则主要是明清刻本,而非宋元善本。1924年冯玉祥组织清点清宫文物,才发现天禄琳琅藏书早已全非宋本。

16、太平天国起义:

太平天国运动带有宗教战争的性质,其间扬州文汇阁、镇江文宗阁《四库全书》皆被太平军焚毁,片纸不留。杭州文澜阁被推倒,《四库全书》流入民间,幸有藏书家丁申、丁丙兄弟抢救,未遭全毁。

张秀民《中国印刷史》:“太平天国起义,南方战火连年,扬州文汇阁及镇江金山文宗阁《四库全书》全毁,杭州文澜阁《四库全书》亦不全,其他民间藏书损失尤巨,一般士子缺乏读本。”

17、火烧圆明园:

咸丰十年英法联军攻陷北京,火烧圆明园。文源阁《四库全书》及味腴书屋《四库全书荟要》等毁于一旦。

18、庚子事变:

光绪二十六年清军及义和团围攻东交民巷各国使馆,为逼出困守的洋人,火烧使馆隔壁的翰林院。

英国人普南特·威尔《庚子使馆被围记》:“翰林院者,乃中国十八省之牛津、剑桥、海德堡、巴黎也,中国读书人最崇敬者厥维翰林。院中排积成行,皆前人苦心之文字,均手抄本,凡数千万卷。所有著作为累代之传贻,不悉其年。又有未上漆之木架,一望无尽,皆堆置刻字之木板。……在枪声极猛之中,以火具抛入,人尚未知,而此神圣之地已类图焰上腾矣。……无价之文字亦多被焚,龙式之池及井中均书函狼藉,为人所抛弃。……有绸面华丽之书,皆手订者。又有善书人所书之字,皆被人随意搬移。其在使馆中研究中国文学者,见宝贵之书如此之多,皆在平时所决不能见者,心不能忍,皆欲拣选抱归,自火光中觅一路抱之而奔。但路已为水手所阻,奉有严令,不许劫掠书籍,盖此等书籍有与黄金等价者。然有数人仍阴窃之。将来中国遗失之文字或在欧洲出现,亦一异事也。”

这次事件中所损失珍贵书籍无数,尤为严重的是《永乐大典》、《四库全书》底本和《四库全书》未收的“四库存目”书原本。

19、抗日战争:

日本侵华战争所造成的文献损失不可胜计。1932年“一·二八”事变,日军进攻上海,以飞机轰炸商务印书馆、商务总管理处,第一、二、三、四印刷厂和纸库、书库、尚公小学及东方图书馆中弹起火。后日本浪人再次闯入东方图书馆,纵火焚书。馆中珍本古籍及其他中外图书四十六万余册化为纸灰,飘满上海天空。

日本侵华时一二八事变中被轰炸的商务印书馆。

最令人痛惜的是东方图书馆的全部藏书46万册,包括善本古籍3700多种,共35000多册;中国最为齐备的各地方志2600多种,共25000册,悉数烧毁,当时号称东亚第一的图书馆一夜之间突然消失,价值连城的善本孤本图书从此绝迹人寰,这不能不说是中国文化史上的一大劫难。

20、“文化大革命”:

上述诸事件,多数是官方藏书的损失。而在“文革”中我们究竟失去了多少文献资料,难以给出准确可信的目录来。“文革”损失最大的不是官方资料(注意:),而是民间资料。

我们这一辈人的记忆已经模糊,但是还能记得老一辈说到在“文革”中主动销毁家谱、族谱的事。不仅仅是大量的家谱、族谱,还有唱本、鼓书等民俗资料,这些民间文献之前没有得到普遍的重视,而人们认识到其价值的时候却已经存者寥寥了。这是一个较大的损失,当时南方不少地方收的家谱、方志等资料集中送到上海造纸厂化浆再造,是上海图书馆原馆长顾廷龙带着上图的馆员守在化浆池边,抢救了大批家谱材料。今日上海图书馆的家谱研究最为卓绝,实赖顾先生当年奋不顾身的保护文献之功。

此外,“文革”中受到较大损害的,除了民间藏书外,还有一些学者的私人藏书。

——————

以上,是个人总结的中华图书劫难史。大家应该能发现。中国古代人的知识有点偏科,历史,私人笔记,散文,诗词,纯文学性的书籍,是中国古书的主流。而那些记载科学技术的书籍,一向不受重视。非常可能,古代中国有超越时代的理工类书籍存在,但早已被焚毁了,导致中国科技史断档,这非常可惜!

最近出版的《中国古籍总目》收录了很多档案型文献如地图、拓片、文书等。综合来看,各种通俗文献、民间抄本(特别是民间科仪、宝卷、唱本等)的数量目前仍然很难估量,再加上《中国古籍总目》有重复书籍无法得到精确的统计,因此中国现存各类古籍数量在二十万种左右,只能是一个传统“书册”文献数量的推测。

个人喜欢历史类和笔记野史书籍,觉得大多数的玄学政论伦理文章纯属食之无味弃之可惜,鸡肋而已。