他是一位业余收藏家,也是一位英雄,他用五年时间改变一项重大决策,为国家每年挽回了10个亿的损失,晚年时无偿捐出价值30个亿的古币,却甘愿一生清贫,选择默默无闻。他是谁?他就是护宝英雄——孙国宝。

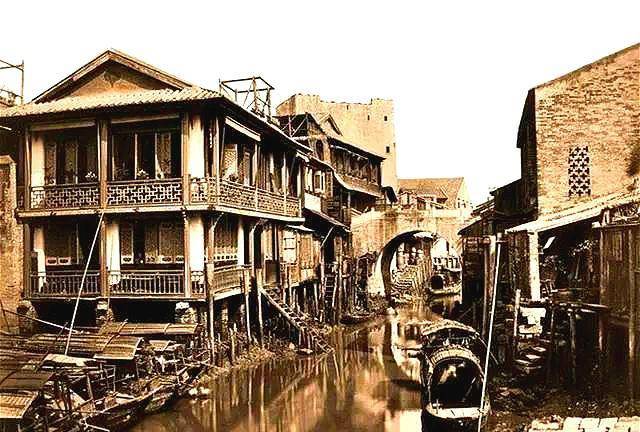

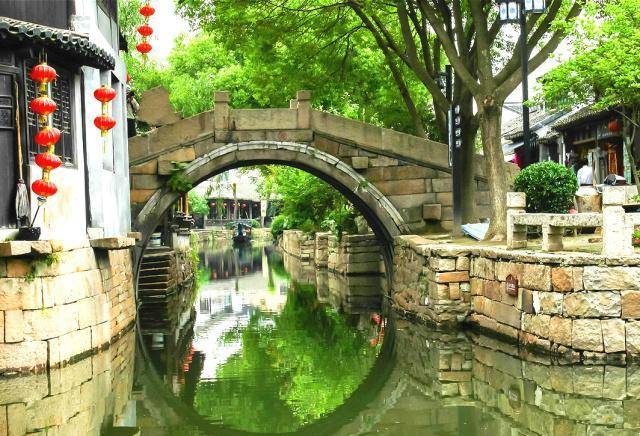

孙国宝,1930年生于江苏扬中县一个紧靠大运河边的古镇上。几百年来,古镇经济商贸繁荣,木房子一半搭在河里,一半倚在岸上,在木房子的缝隙里、洞里遗落了大量古钱币。

幼年时期,孙国宝和其他小孩子一样,喜欢到水浅的小河道里去捞鱼捞虾,在河里他们经常会捞到一些古钱币。自幼对钱币的喜欢,让孙国宝对收藏钱币产生了极大兴趣。长大后,他成为了一名业余的古钱币收藏家。

时间进入五十年代,孙国宝成为了一名工人,每个月有10多块钱的工资。有一天刚发工资,他拿着袋子去集市上买米。在集市上突然迎面走来一个挑着旧货担的人,孙国宝一眼就看到了在小贩的箩筐里有不少古钱币。

孙国宝狠下心来,将身上的钱全部买下了古钱币。回到家中后,孙国宝从这堆铜锈斑斑的古钱币里找到了10个春秋战国时期的刀币。但由于没有买到米,他被老婆臭骂一顿,不得已又去借钱买米。

经过几年的收集,孙国宝积攒下了上百斤古钱币。1960年代,孙国宝为了保护这些古钱币冒着危险将古钱币分批埋进院子中的花坛下,又用罐子装着藏进井里。

几个月后,他居住的小院被征收建高楼,孙国宝看着推土机将他珍藏了几十年的上百斤古钱币连同花坛、水井一起碾碎,最后又被砌进了地基里时,他痛心不已,但却无可奈何。

1978年,孙国宝担任了苏州某金属材料分公司的经理,他有了更多的时间和机会去全国各地搜集各类古钱币。在长达10余年的时间里,他的走遍了大半个中国,最远抵达新疆。每到一处,他都会尽力去搜集当地的古钱币,然后将其买下带回。

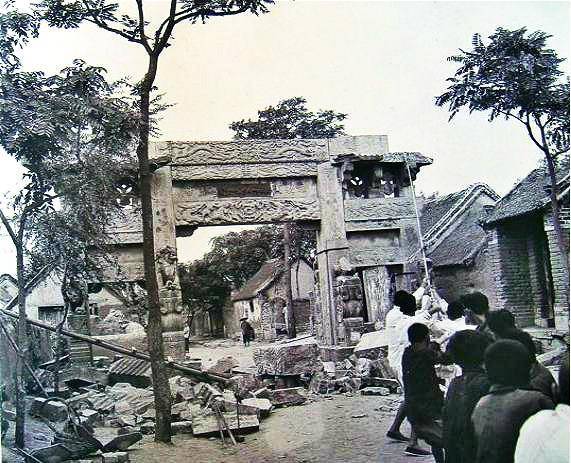

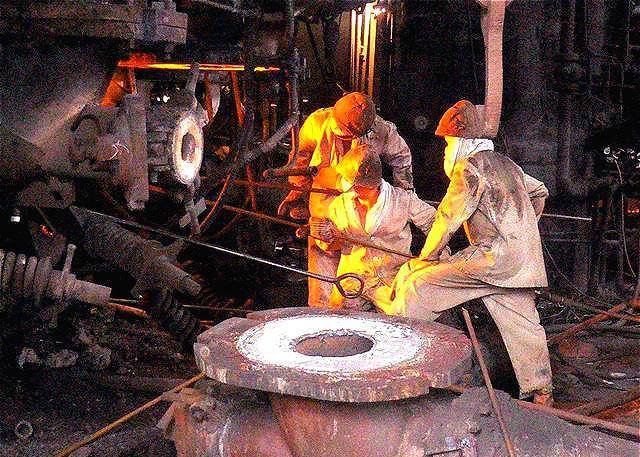

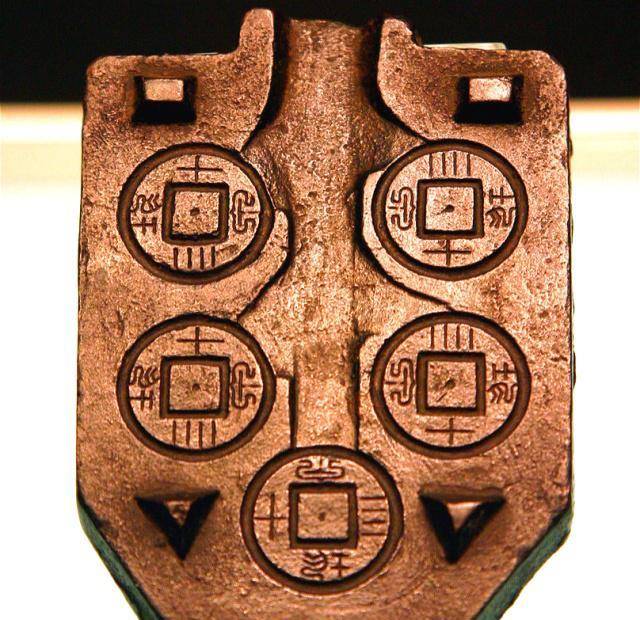

作为经理,孙国宝目睹了最令人痛心的一幕,在过去“破四旧”的时间里,从各地搜集来了大量的铜钱、古币,这些铜钱堆积成了小山。按照当时的规定,这些古钱币属于封建遗物,必须将其化为铜水作为工业材料。

看到大量的古钱币被化为铜水,孙国宝都非常痛心,但又无力制止。仅仅在1982年,江苏和吉林的两家铜材厂就融化了铜150吨,其中有10吨为古钱币。

而孙国宝统计过,这样的工厂光江苏一省就有270多家,全国共有超过2000家。当时一顿铜钱大概有28.51万枚,10吨铜钱就是280万枚。全国一年2000家铜材厂,一年要熔化多少枚古钱币?这个数字实在惊人。

为了拯救这些古钱币,孙国宝用了三年的时间到全国各地调研,行程10余万里,收集到了大量的熔化铜钱数据形成调查报告后,孙国宝到各种会议上就拿出来呼吁,亲自到有关部门去反映情况,呼吁保护古钱:“我们熔的不是铜钱,而是我们的宝贵遗产!”

孙国宝四处奔走,栉风沐雨,为了让国家重视古钱币的保护,他还在著名古钱币专家翁惠成的帮助下为国家算了一笔账:在国外,一枚普通的咸丰通宝可以售到5至10美元,咸丰元宝可以售到10至100美元。一顿古钱币以平均每枚3角人民币计算,相当于黄铜价格的16倍。全国一年要熔掉至少价值10个亿的古铜钱,这是极大的浪费和糟蹋。

1981年,孙国宝在多次向国家提交呼吁书后,终于得到了国家的重视,并于当年的2月8日向全国下发抢救古钱币的紧急通知,严令各地炼铜厂停止炼化古币,专门组建相关机构挑选、保存古钱币,同时开放国内古钱币市场严控海关,避免古钱币外流。

长达五年的呼吁奔走,终于得到了最后的成功,孙国宝此举为国家一年挽回了10个亿的损失,避免了成千上万的珍贵古钱币化为一滩铜水,为保护古钱币做出了巨大贡献。

为了呼吁更多人保护古钱币,并且认识古钱币的重要性。从1988年开始,孙国宝就多次自费开展古钱币知识讲座、普及古币知识文化,同时将自己收藏的古钱币进行展览。同年6月,孙国宝将挣得的10万块钱捐给了苏州的残疾人福利事业。

1989年11月,孙国宝将毕生收藏的、花光了他所有积蓄存下来的2000多枚精品古钱币全部无偿捐献给了苏州国宝钱币博物馆。这2000多枚古钱币,有西王赏功钱、波斯萨珊王朝金币、汉代金五铢钱等等价值连城的古钱币,按照今天的市场计算,总价值超过30亿人民币。

1989年9月,记录孙国宝事迹的著作《孙国宝钱币选粹》出版发行,这本书将他一生的收藏事迹纳入其中,孙国宝在这本书里告诫后人,收藏古钱币一定要有五大禁忌:一是忌贪多求全,二是忌玩物丧志,三是忌秘不示人,四是忌因循守旧,五是忌任意损毁。

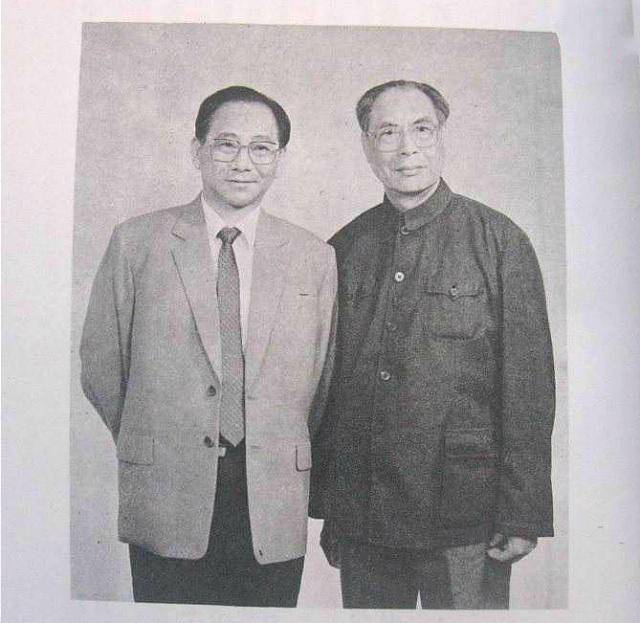

孙国宝为拯救古钱币立下了大功,在八九十年代,他的事迹几乎家喻户晓。他为收集古钱币一生清贫,最后又将所得全部捐赠,他声名鹊起却行事低调,不愿意在公开场合拍照露脸,即使在网络发达的今天,也仅在一本书里找到他的照片。

对收藏古钱币,他最大的心得是:“我收藏古钱币不是为了钱!我只想让大家知道它背后代表的是中国文化。”

孙国宝是一个爱国者,更是一位护宝英雄,他的名字值得人们铭记。

参考文献:《为古钱币奉献一生的人》