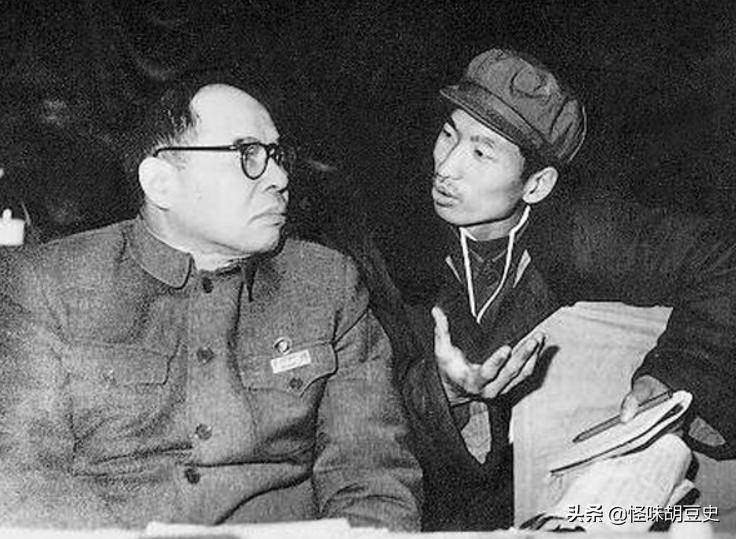

王广宇曾在马列研究院担任研究员,陈伯达是院长;1966年,王广宇被调到钓鱼台的办事组工作。1967年1月,王广宇被任命为办事组的组长,这一职位虽然名义上有了升迁,但实际上,他的内心并没有任何激动或高兴。对于这个职位的到来,他感到更多的是无奈和压抑。

王广宇在文章中如是描述自己当时的心境:“1967年初,我被个别小组成员称为‘办事组长’,但没有任命文件,也没有向全体工作人员宣布。”通过他的叙述,不难看出,这份“升职”给他的更多是尴尬和痛苦。并且,作为组长,他竟然连小组会议也不能参加,这让他感到自己仿佛被孤立,既难堪又焦虑。

作为一名名义上的“组长”,王广宇的工作并没有实质性的权力,他的职权几乎是空洞的。他只能尽量避免出现差错,保持低调,以免引起不必要的麻烦。然而,事情总是如此,越是小心谨慎,麻烦越是主动找上门来。

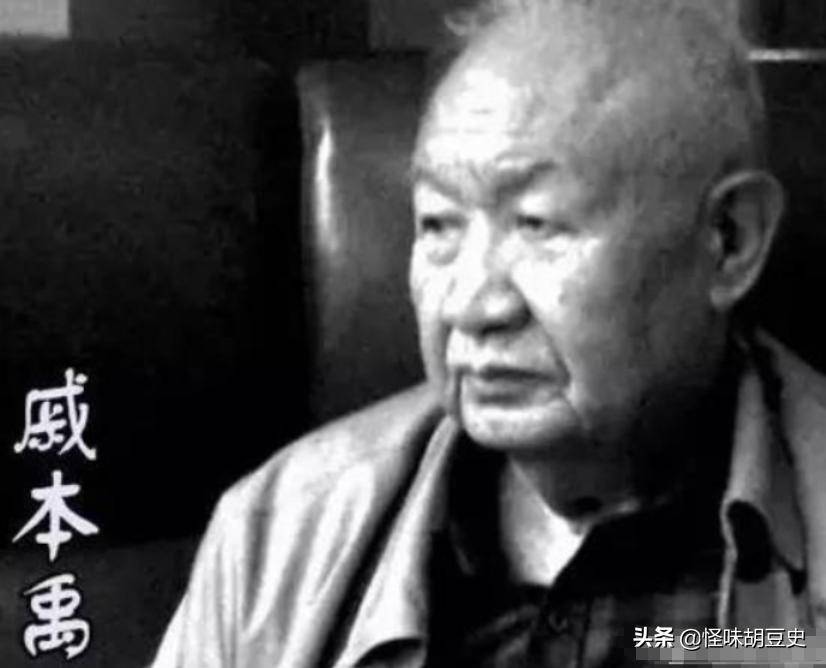

1967年夏天的一个午后,麻烦就悄悄地降临了。办信组负责人杨松友通过通讯员将几封信件和几幅捆绑好的字画送到王广宇的手中。信里简短地提到,这些字画和信件来自办公厅,要求王广宇处理。然而,信中并未详细说明这些物品的具体背景,给王广宇带来了不少困惑。收到这些材料后,他一时无法确定如何处理,便将它们交给了戚本禹。

然而,戚本禹当时不在办公室,他与陈伯达一同开会。王广宇把信件和字画留在桌上,并写了一张便条,交待戚本禹查看。虽然名义上是组长,实际上王广宇的工作职责非常有限。办事组的日常管理和事务处理主要由戚本禹负责,王广宇的角色大多只是负责执行任务。

此时的王广宇并未意识到,这些字画的背后隐藏着一场风波。过了一段时间,王广宇也渐渐将此事淡忘,但意外的事情还是发生了。陈伯达的两位秘书,王保春和王文耀,经过办公厅的询问,得知这些字画已被转交至办信组,并最终送到了王广宇这里。二人追踪而来,得知字画被放在戚本禹的办公室后,神色立刻变得凝重。

他们找到王广宇,直接询问:“为什么把伯达同志的字画送给戚本禹?”王广宇这才恍若大梦初醒,意识到这些字画原来是陈伯达的作品。他迅速解释说,这些字画是通过办信组的杨松友转交给他的,他并未拆开查看过,直接交给了戚本禹处理。陈伯达平时性格谨慎,很少将自己的字画送人,而如果真的送出,他会使用“仲晦”这一笔名,而不是自己的真实名字或笔名“伯达”。这次送来的字画正是他送给他人的作品。

这件事情不但没有平息,反而让陈伯达心生疑虑。他一心想要找回这些字画,并开始心生忐忑,怀疑王广宇和戚本禹有心合作,拿他的字画作为把柄。这种疑虑深深困扰着陈伯达,他决定通过王保春和王文耀处理这件事情。

当陈伯达得知事情经过后,他立即来到值班室质问王广宇:“这些字画怎么交给戚本禹批?”王广宇将整个事件经过一一解释,戚本禹也恰巧来到值班室。当陈伯达向戚本禹发问时,戚本禹满脸疑惑,表示自己根本不知道这些字画的事情。

这个小风波让陈伯达非常愤怒,他的情绪明显失控,这也是他少有的发火时刻。王广宇此时才意识到,事情并非他原本所理解的那样简单。他原以为这只是一起普通的工作流程问题,却没想到引发了陈伯达如此强烈的反应。王广宇感到既冤枉又委屈,尤其是在面对陈伯达的严厉指责时,他感到无比窝心。

事情发生后,王广宇通过电话与杨松友沟通,情绪中难掩愤怒,告知他以后凡是类似的事情,必须直接向戚本禹请示,而不再通过他转交。几乎在电话挂断后不久,杨松友便送来一封道歉信,解释自己并不了解字画的真正背景,只是按照程序将它们交给了王广宇。

在这件事后,王广宇也尝试通过王保春等人向陈伯达解释,但最终是否得到了陈伯达的理解,王广宇也不得而知。虽然事情得到了某种程度的解决,但王广宇内心却留下了深深的不安和疑虑,无法从这场“字画风波”中完全走出来。

在职场中,一件看似微不足道的小事,往往能牵动更为复杂的局面和人物关系。就像王广宇,虽然只是一个名义上的组长,却深深卷入了这场政治风波中。他的无奈与委屈,最终成了职场中的一段过往。