1900年,18岁的西班牙青年 巴勃罗·鲁伊斯·毕加索初抵巴黎,并于1904年满怀抱负地定居于此。

1914年,法国政府突然扣押他近700幅立体主义作品,一扣便是十年。

1940年,在法国生活了40年的毕加索申请入籍,却遭断然拒绝。

1973年4月8日,毕加索在法国离世,享年91岁。

毕加索在法国生活了69年,却从未拥有法国国籍。这个事实像一个沉默的谜团,横亘在艺术史与政治史之间。 这位世界级艺术大师,为什么从未真正“属于”他生活的这片土地?

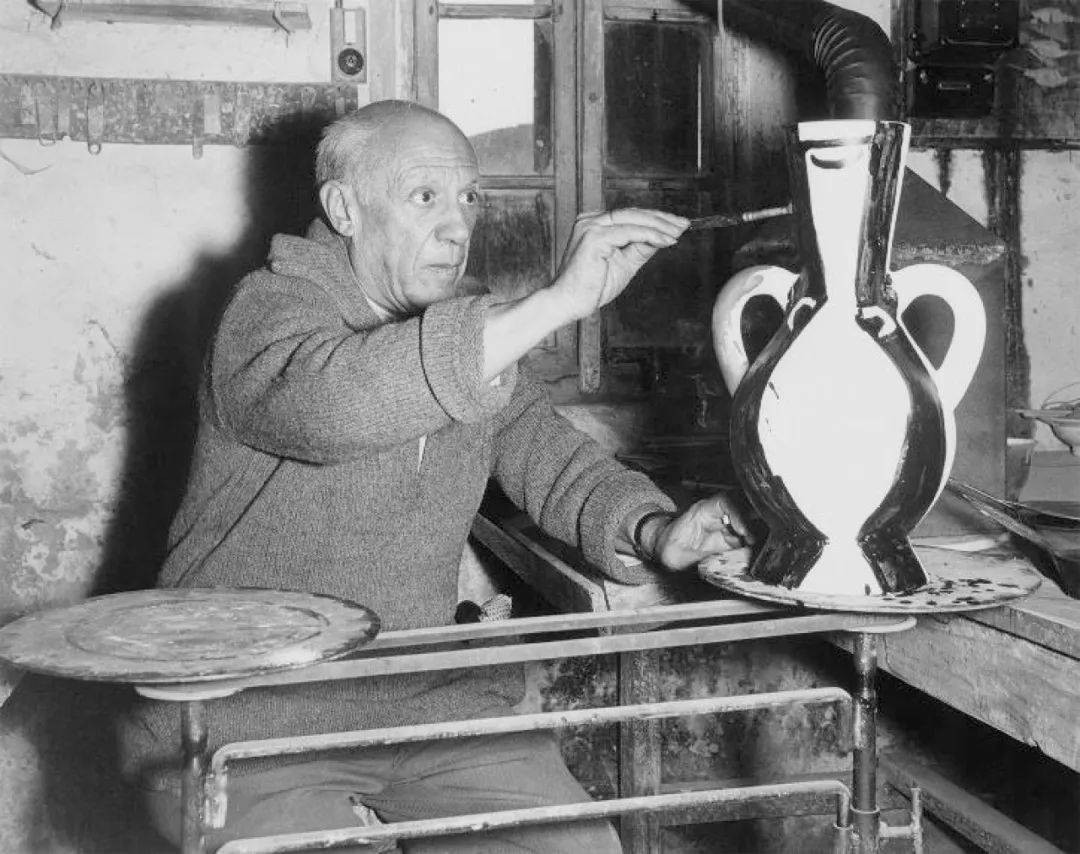

毕加索在法国瓦洛里斯

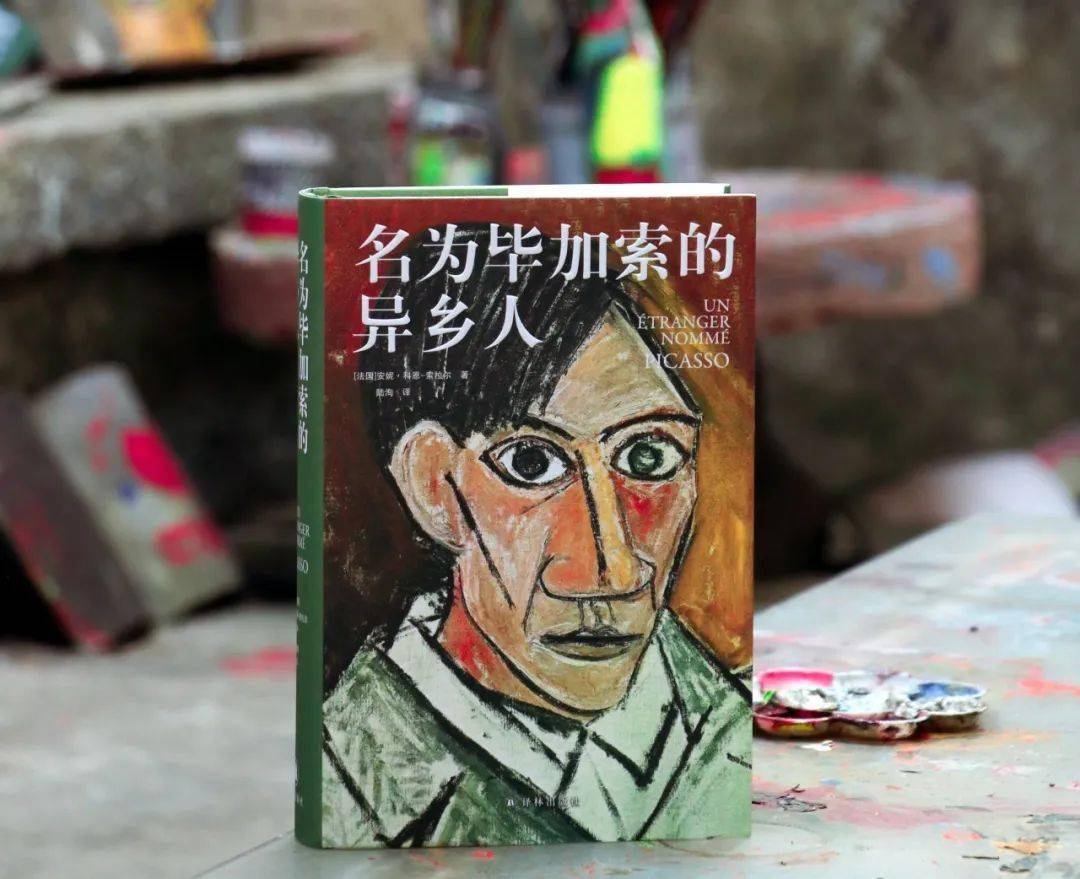

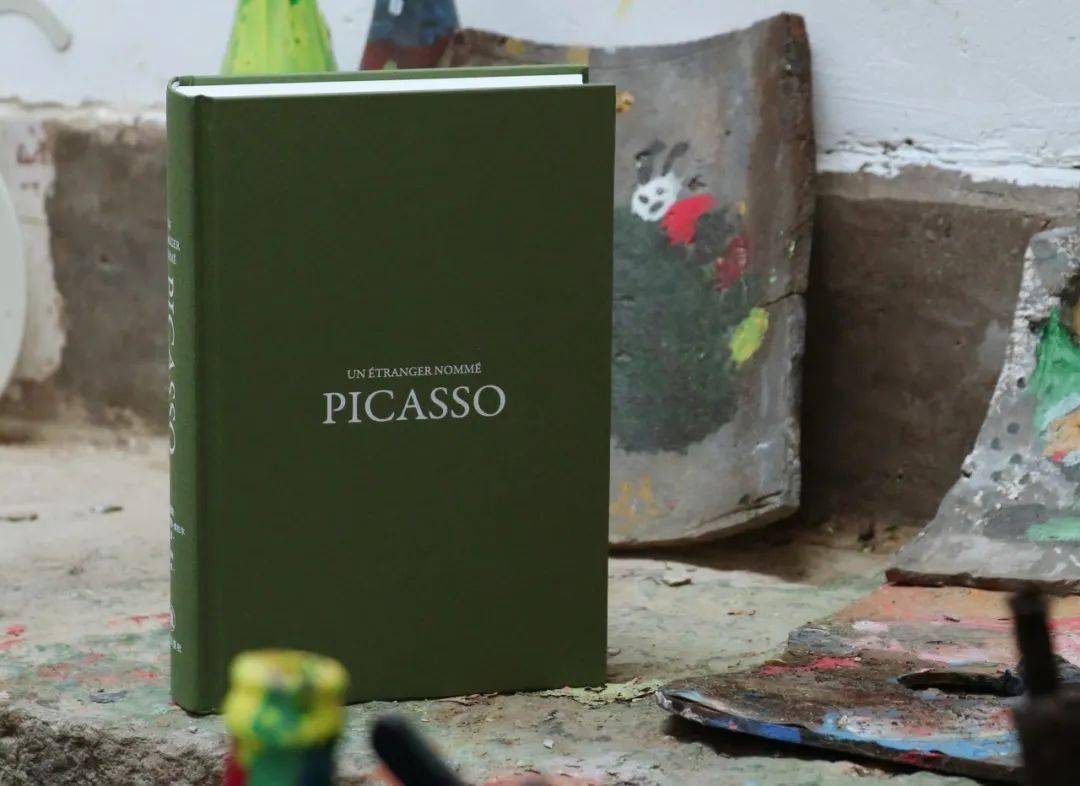

法国学者安妮·科恩-索拉尔在传记作品 《名为毕加索的异乡人》中揭开全部真相。安妮耗时多年,访问了32家档案馆,查阅成千上万页一手资料,包括编号74.664的“S”级绝密档案,以侦探般的笔触还原了艺术与政治的隐秘角力。

这不是一本普通的艺术家传记,《纽约时报》称其为 “一部扣人心弦的惊悚小说”。在这里,你将遇见一个从未被完整呈现的毕加索——矛盾、复杂,却无比真实。

“S”级档案揭秘毕加索的身份困局

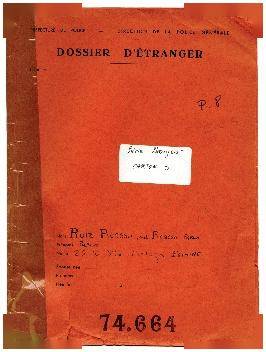

故事最初的答案,藏在一份编号74.664的“S”级绝密档案中。

“S”级代表的是法国警方主动监控的对象的危险等级。被列入这个等级名录的人,往往因被视为对国家安全构成潜在威胁而遭到密切关注。令人震惊的是,毕加索也赫然在列。

编号74.664的警局档案里,记录了毕加索在巴黎的一言一行

他不是政治家,不是革命分子,不是阴谋家。他是一个画家,一个被认为“带来现代艺术灾难”的天才。但正是这个身份,使他身处风暴中心——艺术、政治、身份、种族、阶级、思想,这一切在20世纪动荡不安的法国社会中交错成网,而毕加索就悬在这张网的中央。

法国警察对这个 “不说法语”“与无政府主义者交往”“拥有极端思想”的西班牙人持有深深的怀疑。他的每一次迁居,每一次出境,甚至他与朋友的通信,都被细致入微地记录在案。他的护照、居留证、租房合同、税单、汇款记录,甚至是在咖啡馆里的随意发言,都成为警方监控的证据材料。

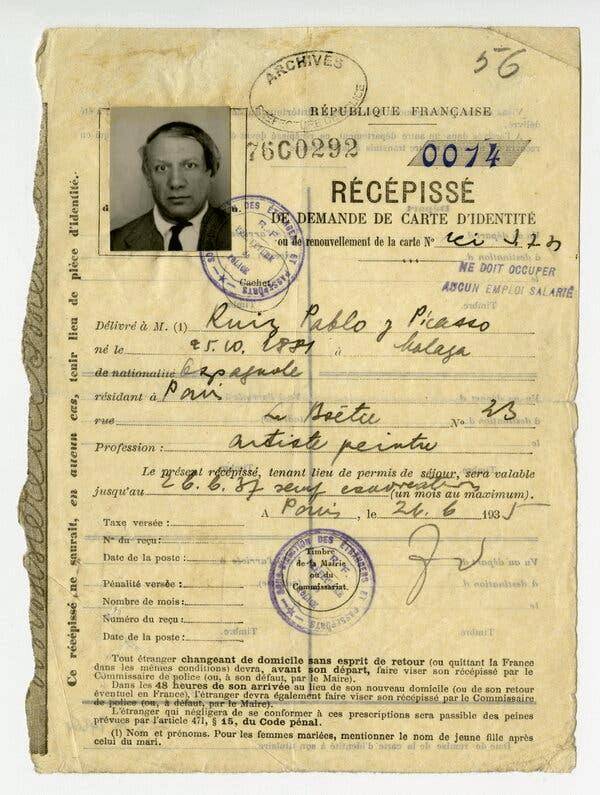

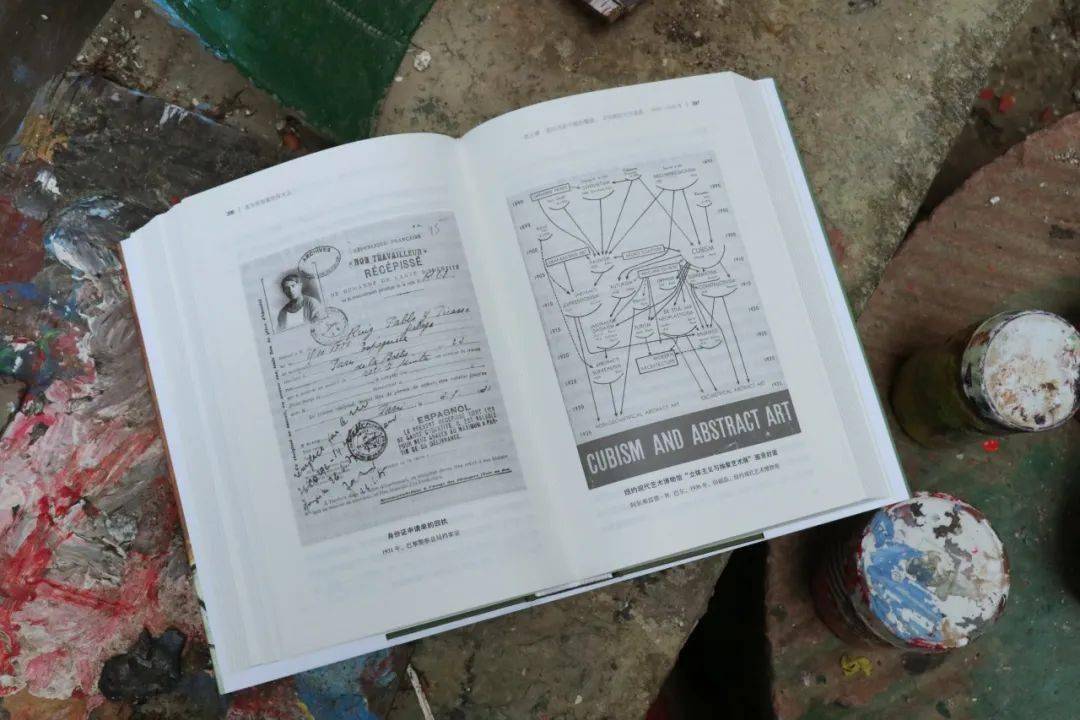

毕加索申请外国人身份证的官方回执

这位外国人究竟做错了什么?他为什么被长期拒绝入籍?档案中记录的“成见”令人不寒而栗:

“他虽然在法国以所谓‘现代画家’的身份声名鹊起,赚取了百万身家(显然都放在国外),但仍保留着自己的极端主义思想。”

“他的法语说得很差,几乎没人听得懂。”

“这个外国人完全没有资格入籍。此外,依据上述情况,从国家角度看,他必须被列为高度怀疑的对象。”

这不是语言的障碍,而是文化认同的质疑;不是法律的排斥,而是身份的否定。

被怀疑的天才:《蒙娜丽莎》失窃案

1900年,毕加索第一次来到巴黎。这座城市像一个巨大的迷宫,语言陌生、生活艰难、社会规则复杂,而他作为一个年轻的西班牙人,被挡在主流文化之外。

他住在蒙马特“洗涤船”画室里,与一群穷困潦倒的艺术家为伴。 他画盲人、乞丐、小丑、妓女,用画笔记录那些被巴黎社会忽略的人,也投射出他作为异乡人的孤独和挣扎。

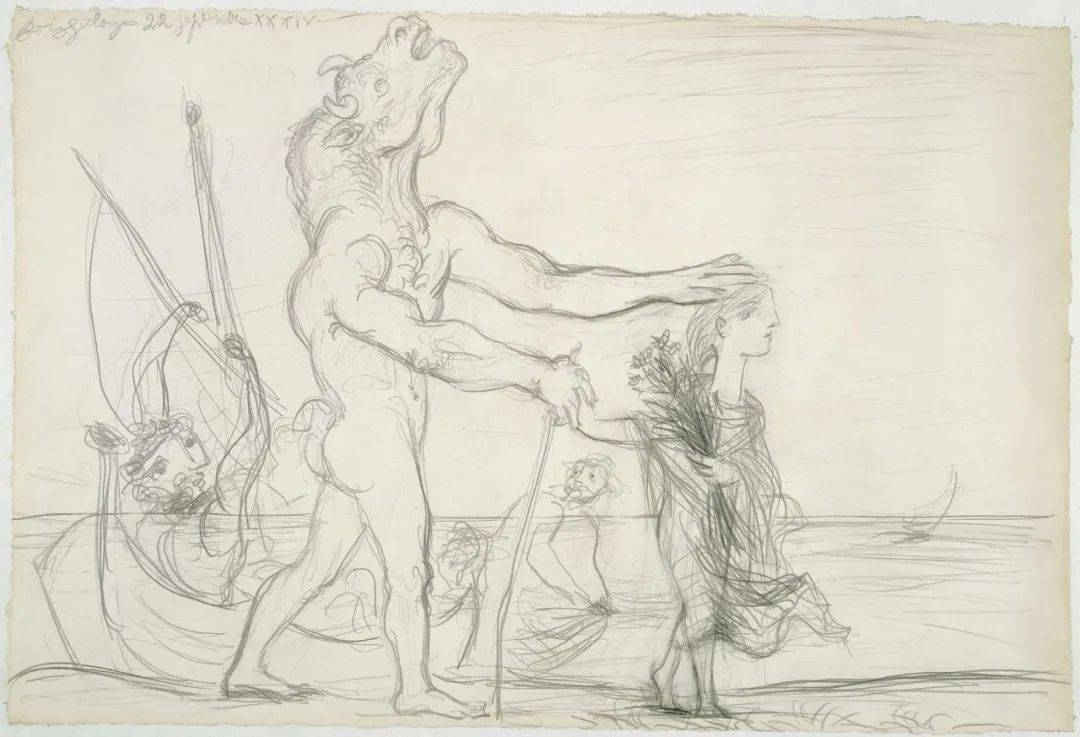

《失明的弥诺陶洛斯被小女孩领到海边》,毕加索

在这样的生活中,他找到了一个属于自己的神话形象—— 弥诺陶洛斯,那个被关在迷宫深处的牛头人。他在画中反复描绘这位孤独而狂暴的怪物,有时强大,有时迷茫,有时渴望被理解。正如他自己,被视为危险的“局外人”,被监视、被排斥,却又不断用艺术挑战既有秩序。

1911年,《蒙娜丽莎》失窃案爆发,警方竟将毕加索列为嫌疑人之一,只因他曾接触过失窃文物。他被传唤、讯问,内心惊惧,却始终不愿低头。他的异乡人身份,在那一刻彻底暴露。

《蒙娜丽莎》失窃时,一同受到调查的毕加索好友,著名诗人纪尧姆·阿波利奈尔

但他没有逃出这座迷宫,而是成为迷宫的一部分。他拒绝寻找出口,而是用画笔开辟新路。 他不是被困的那个人,而是不断重塑世界的人。

在巴黎的艺术与商业交汇中,毕加索开始主动结识一些重要人物。他与诗人阿波利奈尔建立深厚友谊,也遇到了他的重要画商——卡恩韦勒,同时还结交了斯泰因家族。正是这些人,帮助他将画作带入画廊与市场。毕加索逐渐建立起自己的关系网络, 不靠迎合,而是靠才华、眼光和坚定的风格,把自己从“异乡人”变成了不可忽视的存在。

他不仅是一个外来的画家,更是一位在各种力量之间游刃有余的战略家。

从被拒到拒绝,毕加索选择的第三条路

1940年春天,法国正处于战争的前夜,在这个法国历史上最为混乱的时期之一,毕加索提交了入籍申请。

但法国拒绝了他。

这一拒绝并非出于法律障碍,而是明显带有敌意。随着德军的逼近,那段时期的法国,对待“外来者”的审视愈加严苛,政府对 思想不合、行为不循、语言不规范的“异类”,报以高度警觉与防范。作为“前西班牙无政府主义者”“现代艺术的代表人物”的毕加索,显然符合全部的“危险分子画像”。

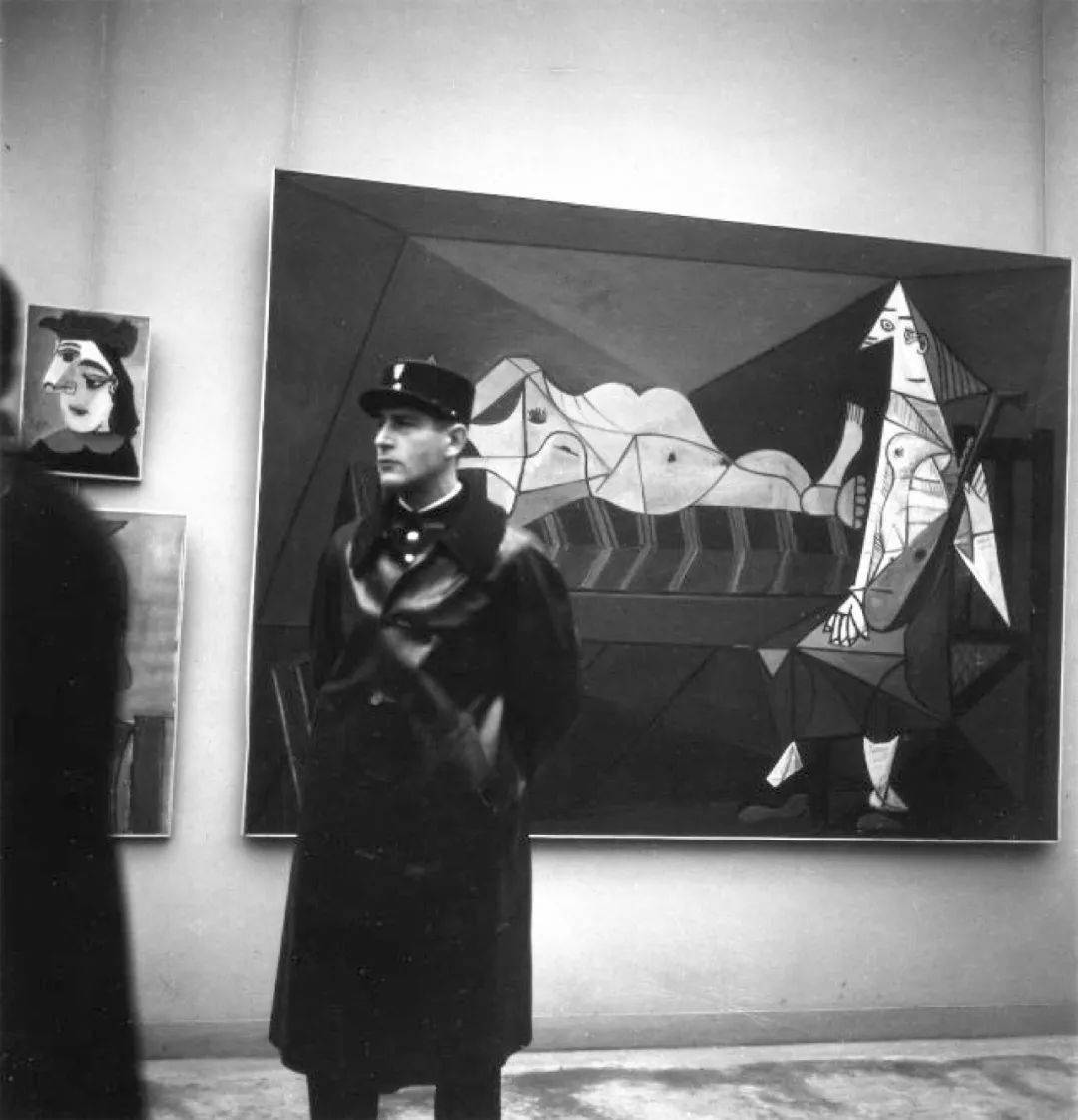

1944年秋季沙龙“毕加索展”上,一位警察站在作品《晨歌》前

法国政府将他拒之门外,但讽刺的是,到了1958年,戴高乐政府却向毕加索示好,欢迎他成为法国公民。

这一次,毕加索没有回应。他不再需要法国的认同,也不再愿意被同化进一个曾否定过他的体系中。

他放弃了巴黎,放弃了首都,放弃了艺术殿堂的光环。在“法国公民”和“外国人”之间,毕加索找到了第三条路,正如《三面盘》中间快乐的恶魔面容,这是他对“异乡人”身份的最终诠释: 一名“迁居者”,一名“伟大的雅典侨民”,他以“异乡人”的身份与另一个群体生活在一起,并深深改变了他们的艺术与文化。

《三面盘》,毕加索

他以自己的方式拒绝被同化,也拒绝被标签定义。在那个神话、宗教、语言交织的地中海世界中,他将“异乡”变成了一座开放的精神家园。

毕加索并没有离我们远去,他以“异乡人”的姿态,继续生活在我们时代的问题中,也活在我们对自由、创造与尊严的每一次追问里。

他也因此成为一名真正的大师, “一直在漫长岁月里,在五彩天地间不断地穿梭与流转”。

通过历史学与社会学的视角,安妮·科恩-索拉尔打造了一部真正多维的作品,带来了一部革命性的毕加索故事。在她开辟的新视野下,我们看到的不再只是单一的艺术家形象,而是一个复杂且充满张力的天才。

——洛朗·勒庞,

法国乔治·蓬皮杜 国家艺术文化中心主席