很多人初学书法时,会牢牢记住“取法乎上”的原则,认为只要是那些名垂青史的大师,他们的字就都值得学,没有什么禁忌。其实不然!一方面要“取法乎上”,另一方面还要牢记“循序渐进”“由易到难”“适合自己”等其他原则。

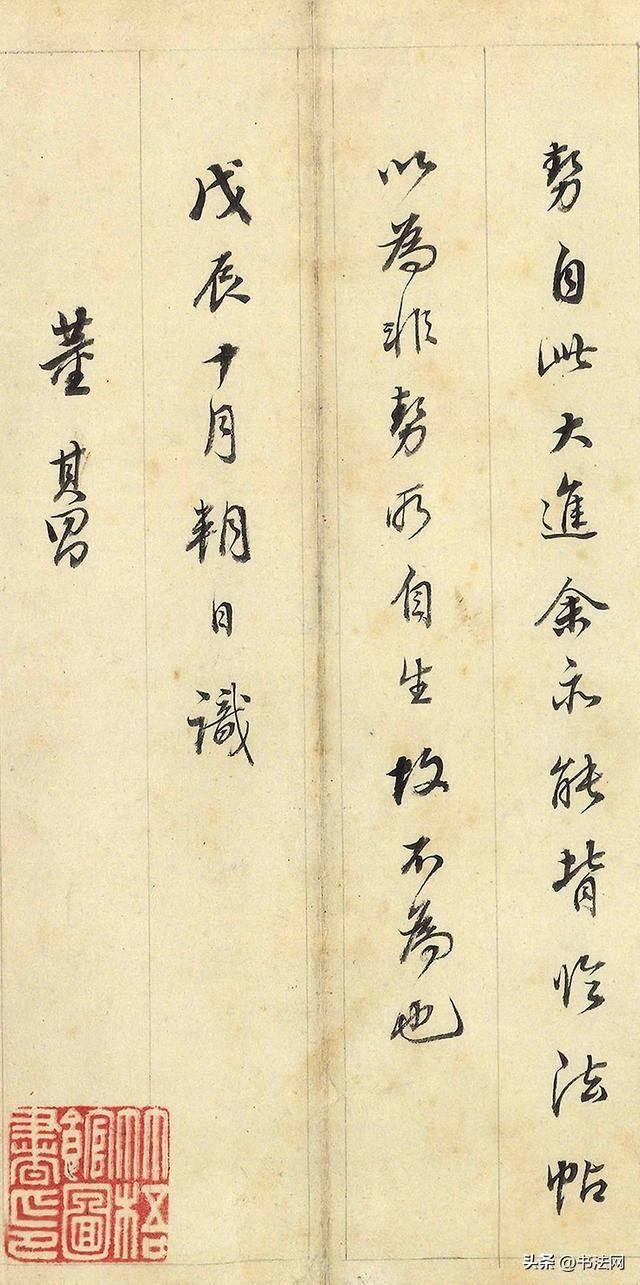

否则练上很长时间,功夫没少下,结果书艺进步缓慢,甚至还误入歧途,难以挽救。国学大师梁启超先生,根据数十年书法学习和创作的经验,在1926年时写成了一篇名为《书法指导》的文章,于1926年12月3日发表在清华大学《清华周刊》第26卷第9号392期上。

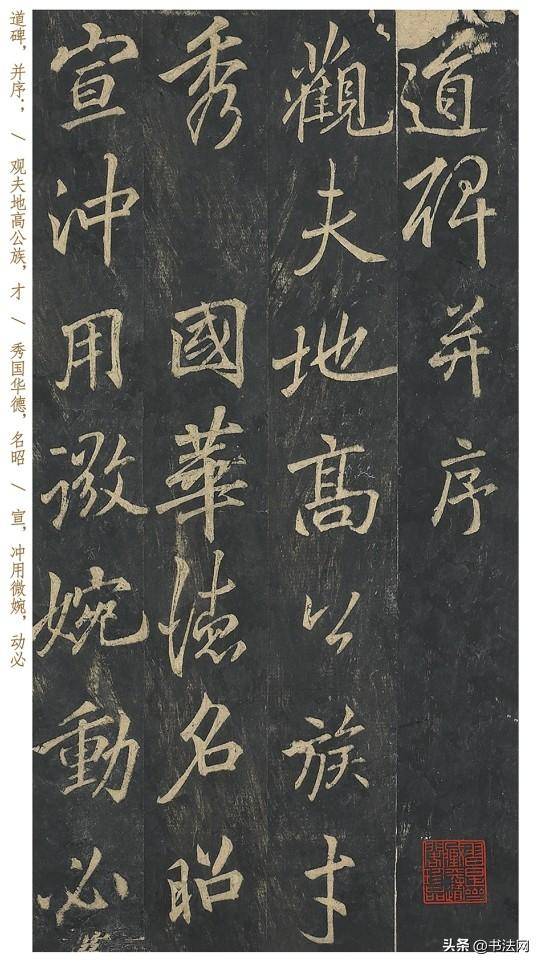

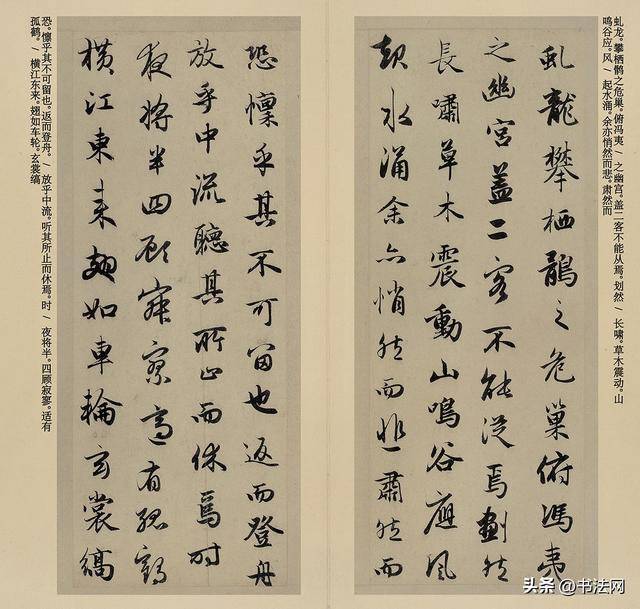

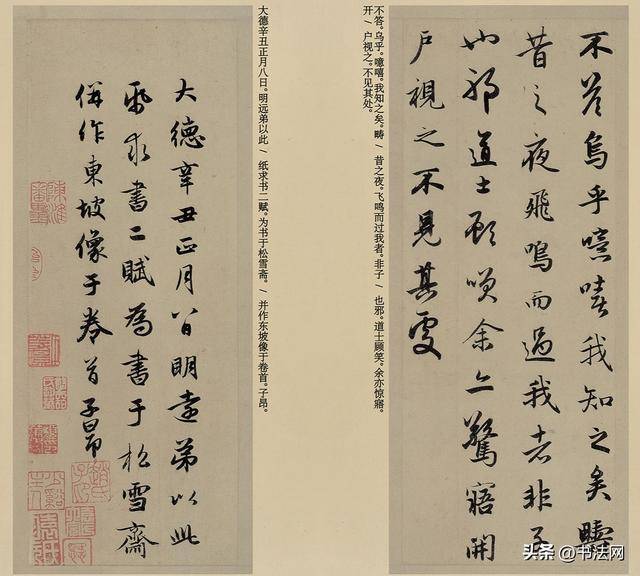

在此文中,他详细说明了有哪些书家不适合我们去学,原文为:“(书法)入手很难,所以最初就要谨慎,不可走错了路。最不应该模仿的,依我看来,约有四派。一、赵子昂、董其昌……二、苏东坡……三、柳公权……四、李北海……最初的时候,不要走错了路,赵、董、柳、苏、李几家,最不可学。用为几十种模范中的一种,尚还可以,起初从他们入手,以后校正困难。顶好是把他们放在一边,不学才对。”

不夸张地说,很多书友都“中招”了,毕竟李邕、柳公权、苏轼、赵孟頫、董其昌都是大师,“柳楷”“赵体”的影响力又那么大。梁启超为何对这几位成见那么深呢?他自己进行了解释。

不能学赵、董二人,是因为“这一派,清初很为流行,并不是不好,只是不容易学。若从这派入手,笔力软弱,其病在妩媚圆滑,无丈夫气。中了这派的毒,很不容易改正。”也就是说难度大,还容易出现用笔孱弱、风格俗腻的弊病。

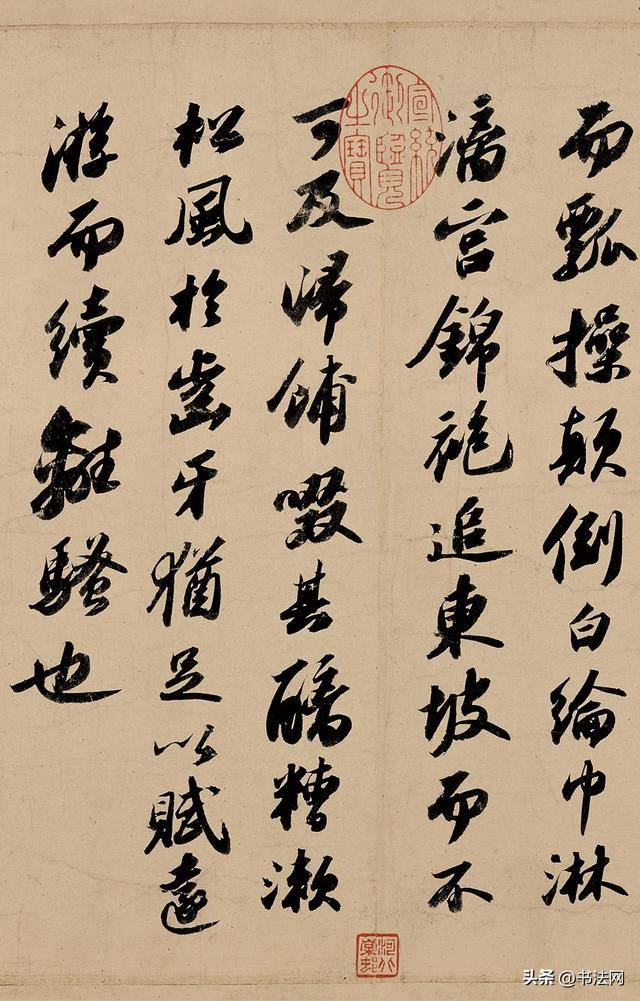

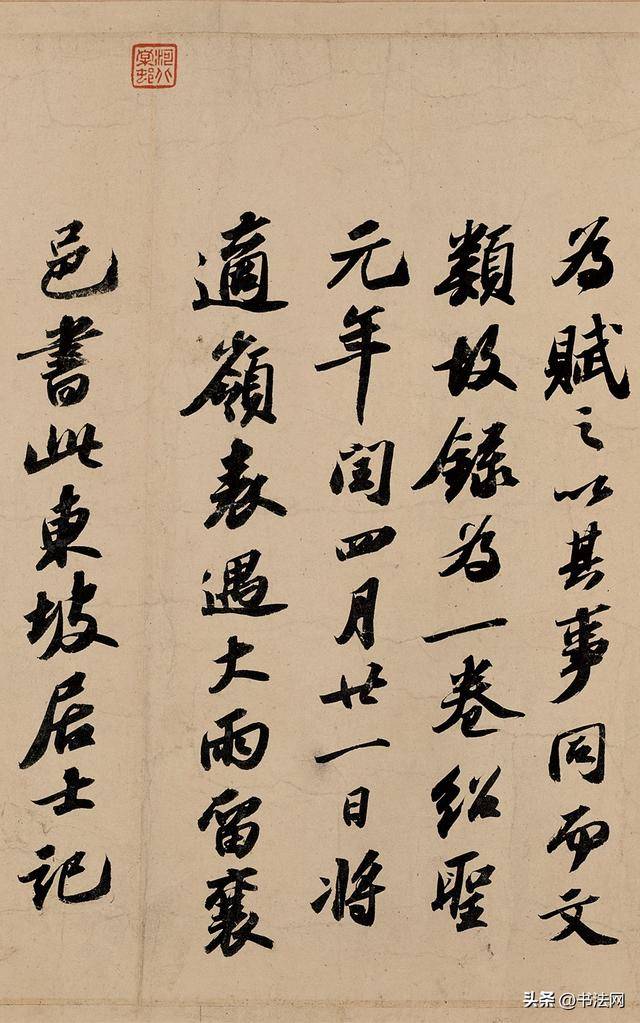

不可学苏轼,原因在于“这一派,喜欢用侧锋,东坡固然好,学他就不行。若从这派入手,笔锋偏倚,其病在于庸俗。至多学出一个水竹村人——徐世昌,翰林字,总统字,但是不行。”即养成不用中锋的习惯,导致庸俗。

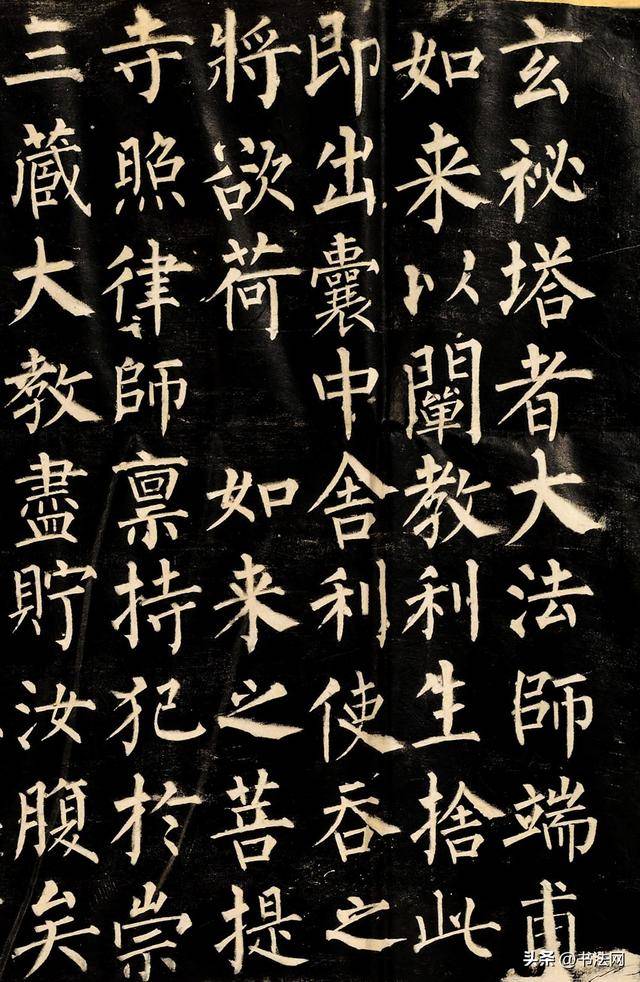

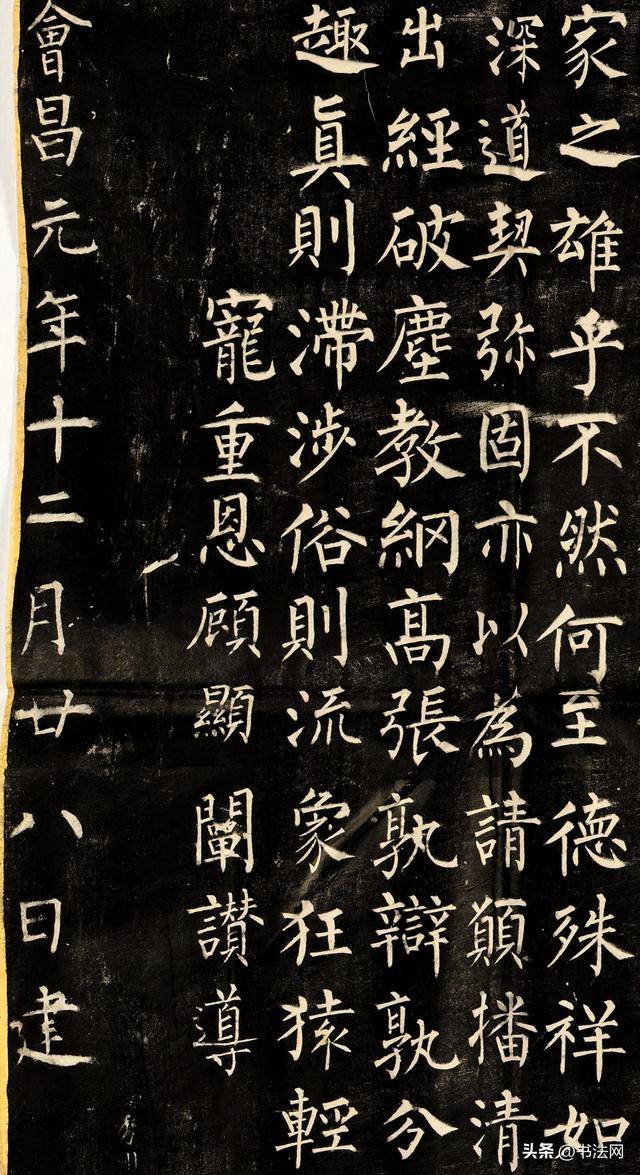

不能学柳公权这一说法很令人诧异,但梁启超自有道理:“这一派,干燥枯窘,本身虽好,学之不宜。我常说柳字好像四月的腊肠,好是好吃,只是咬不动。学他的人,一点不感乐趣。学字本为娱乐,干燥无味,还有什么意思呢?”其实就是说柳字过于严谨,不容易出帖。

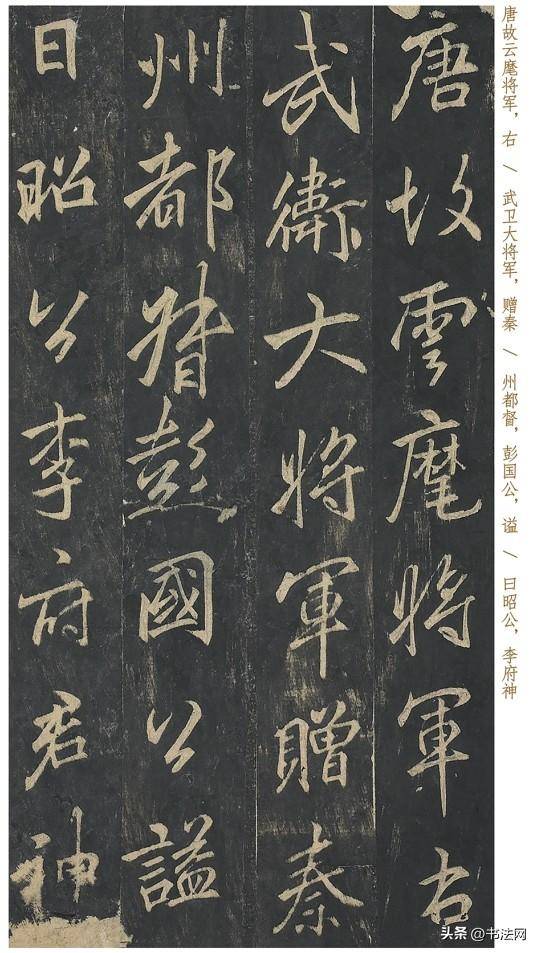

李邕也不可学,因为在于:“这一派,向来人很赞美,称为‘王龙跃,李虎卧’。唐时尤为有名,但是亦不可学。若从这派入手,其病在偏,与苏派同一流弊。东坡本学北海,但北海稍为平正厚重些。”与不能学苏轼一样,爱用侧锋。

对于梁启超的说法,您有什么评价和看法,欢迎评论区留言!