普切尔科

《钢铁是怎样炼成的》苏联版小说配图,我们之前已经介绍了32种。

今天我们来介绍第33种。

这一版图书藏品,仍由上海的收藏家归琪先生提供。

按照位于莫斯科的奥斯特洛夫斯基博物馆曾经对外展出的小说插图统计,共计有33种,这样,意味着我们对《钢铁是怎样炼成的》原版插图的寻访,已经处于并驾齐驱的量能等级了。

实际上,为小说绘制插图的苏联画家,远不止这个数目。

根据作家博物馆里所列的插图画家名单加上其它资料里提及的小说插图版本,还有下列插图版本:

尤里·米哈伊洛维奇·拉库廷(Ракутин Юрий Михайлович)、哈鲁图尼扬·马努克·瓦赫坦戈维奇(Арутюнян Манук Вахтангович,设计1936年版本)、弗拉基米尔·彼得罗维奇·费斯云(1975年版,Владимир Петрович Фесюн)、尼古拉·伊万诺维奇·基尔萨诺夫(1950年版,Николай Иванович Кирсанов)、谢尔盖·法德耶维奇·阿达莫维奇(1976版,Сергей Фадеевич Адамович)、尤里·索洛莫诺维奇·赫什科维奇(1977版,Юрий Соломонович Гершкович)、米哈伊尔·格里戈里耶维奇·罗伊特(俄语:Ротер, Михаил Григорьевич Рітер)、克拉斯诺夫M.I(1934版,Краснов М.И),等等。

但是这些插图查不到任何信息。

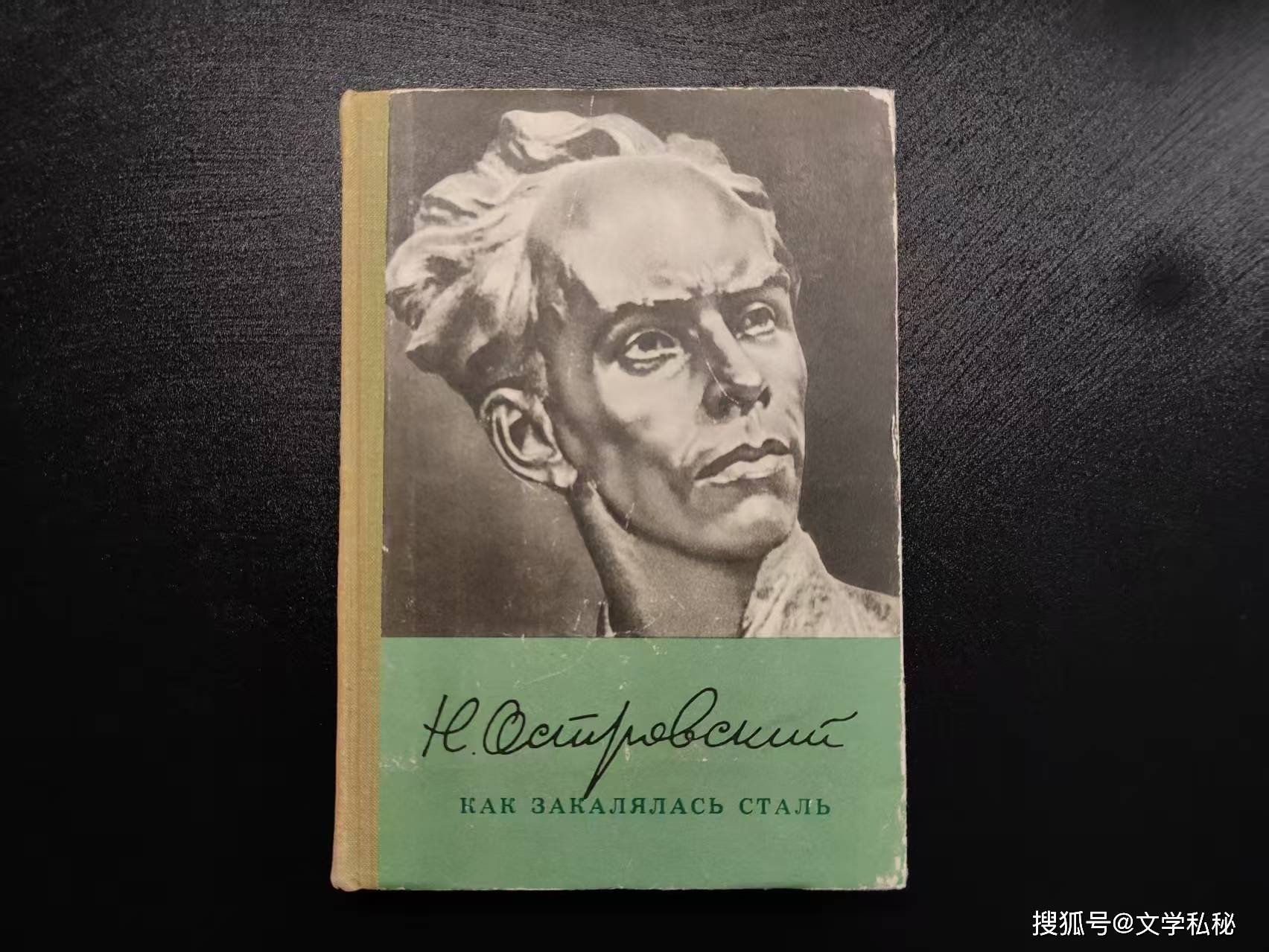

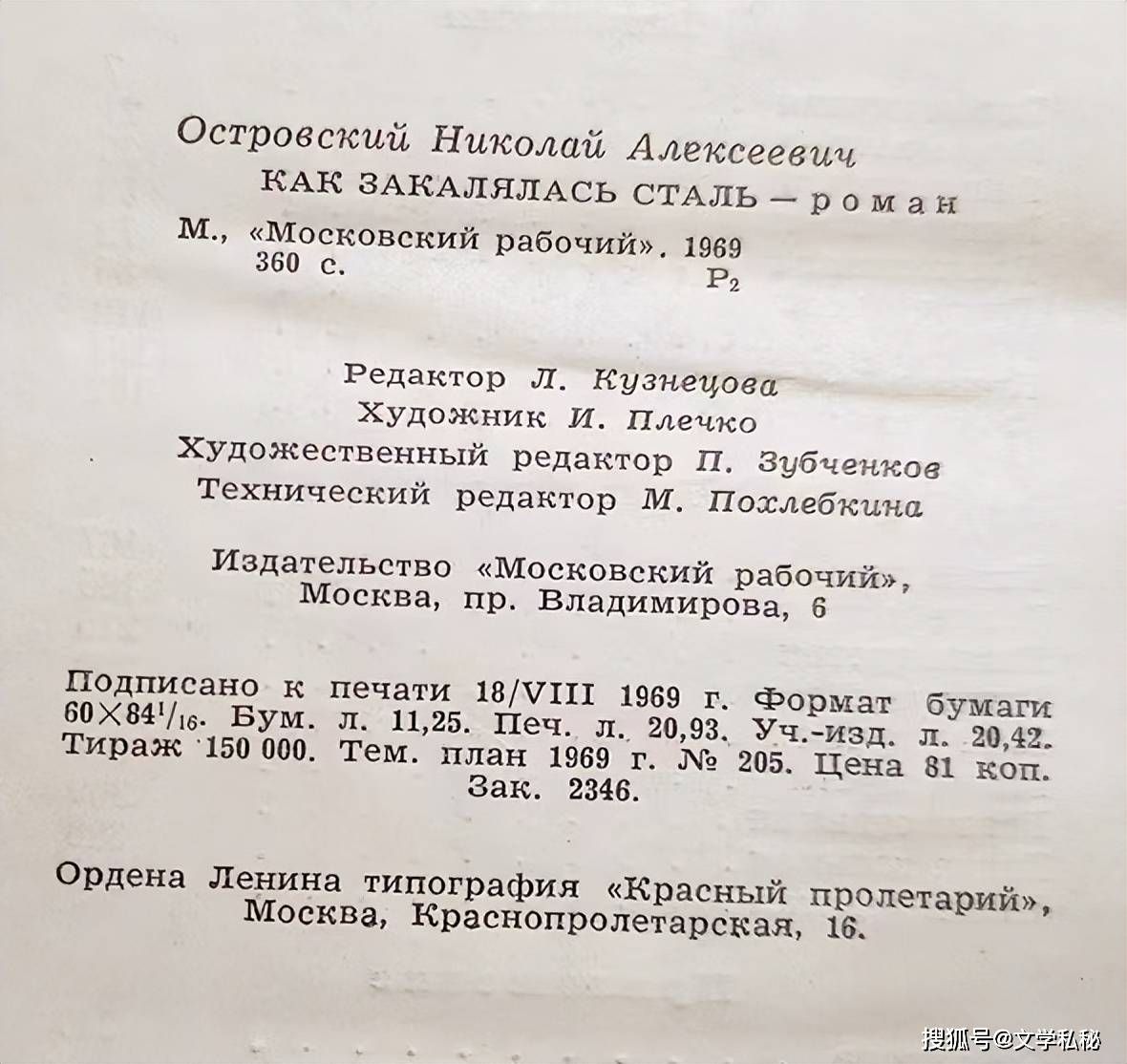

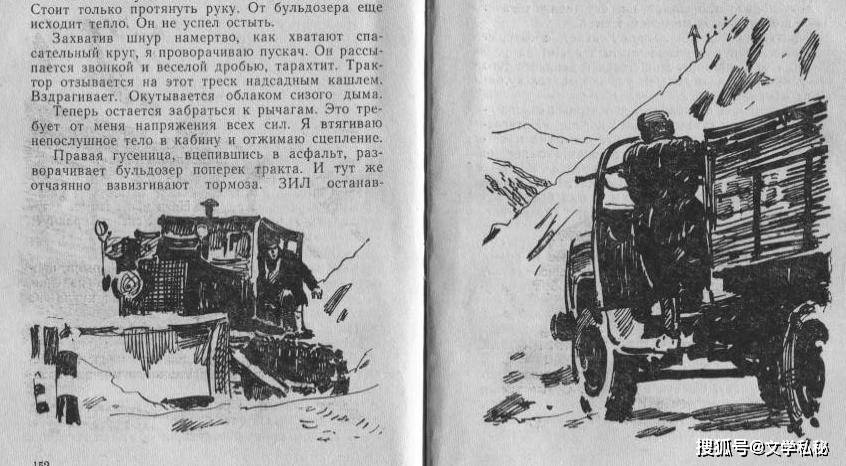

今天我们介绍的版本是莫斯科工人出版社1969年版本。

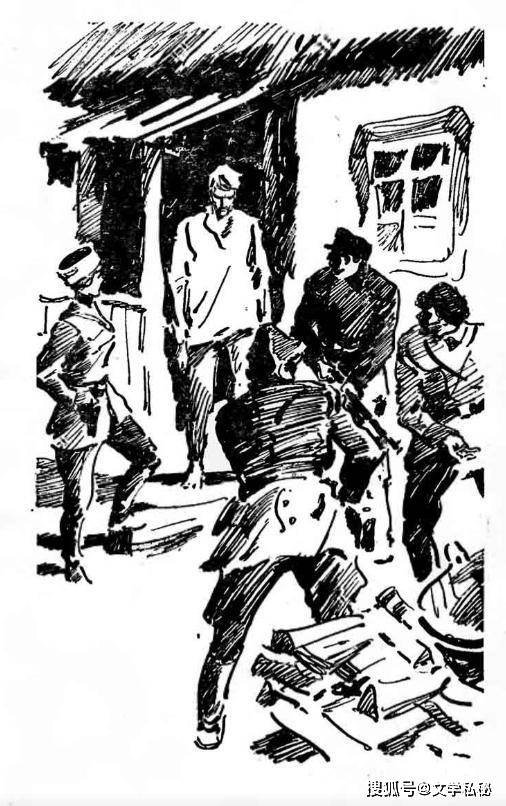

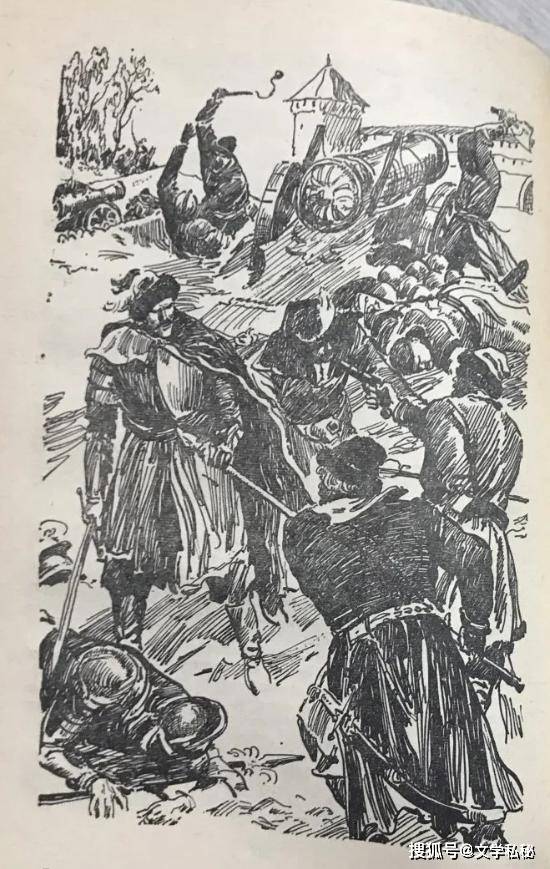

书中插图,共有五幅。

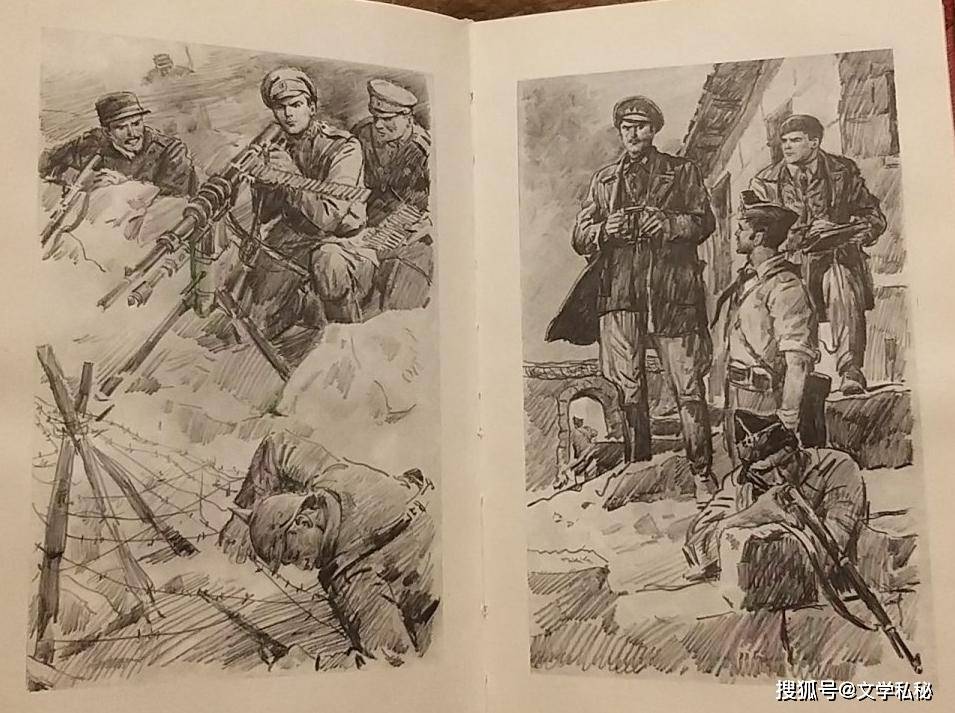

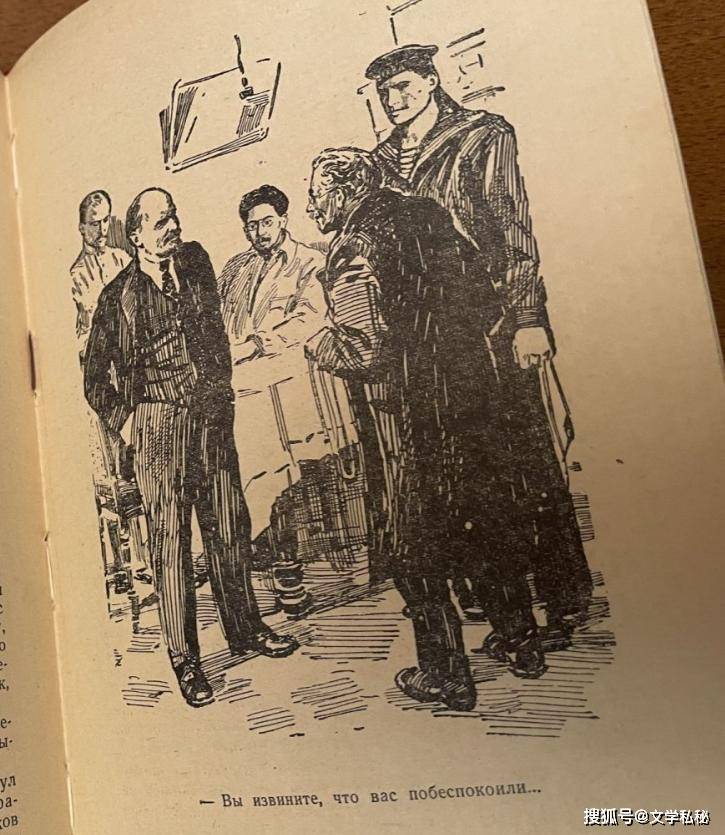

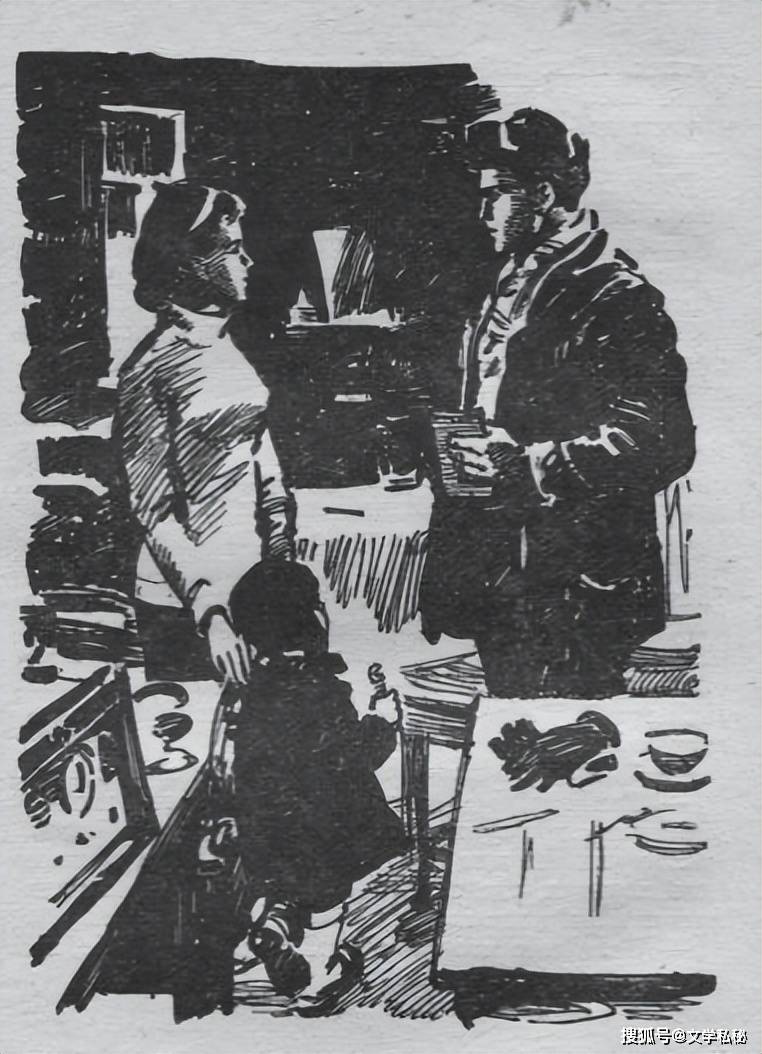

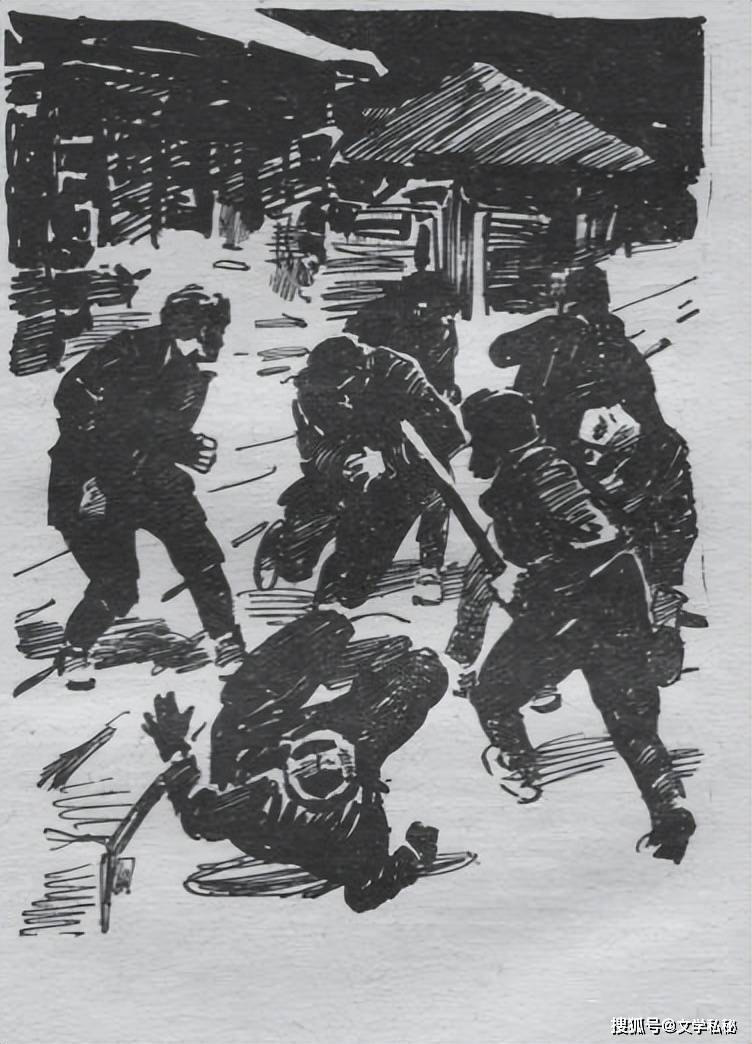

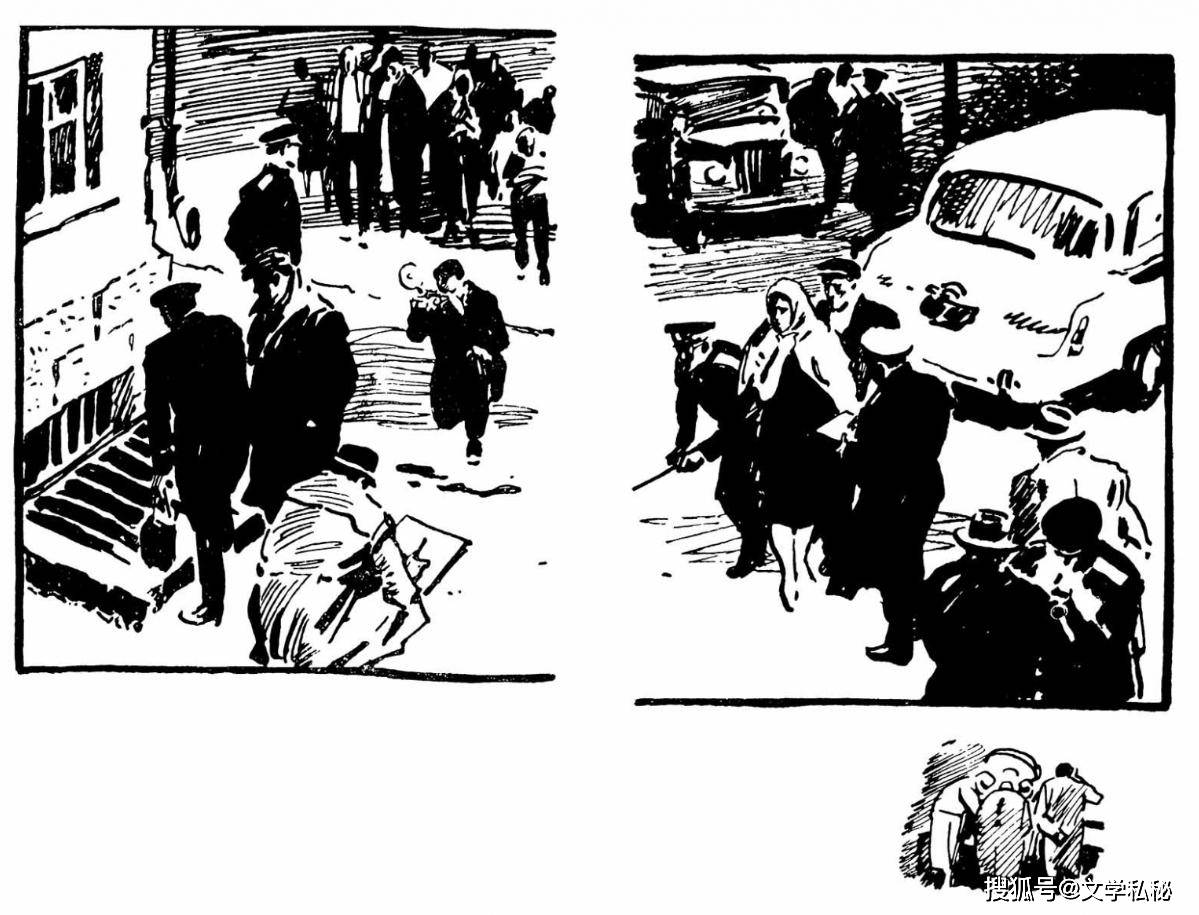

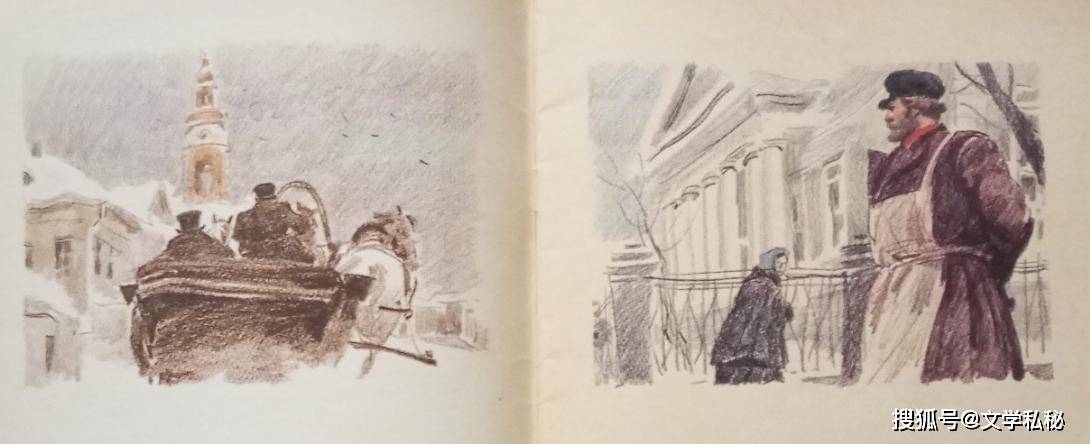

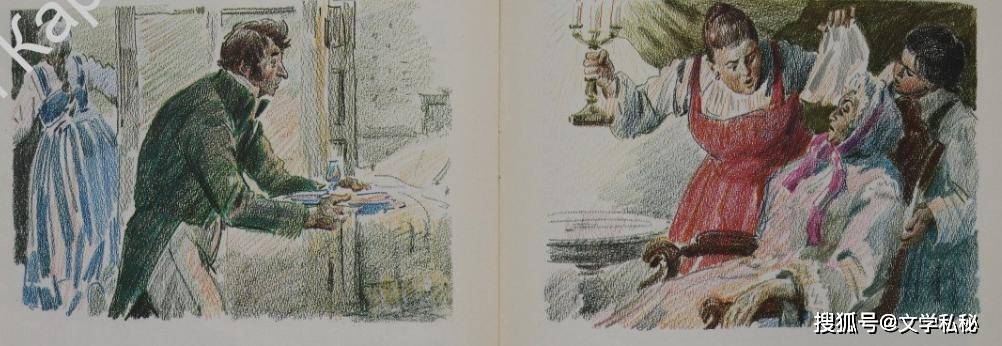

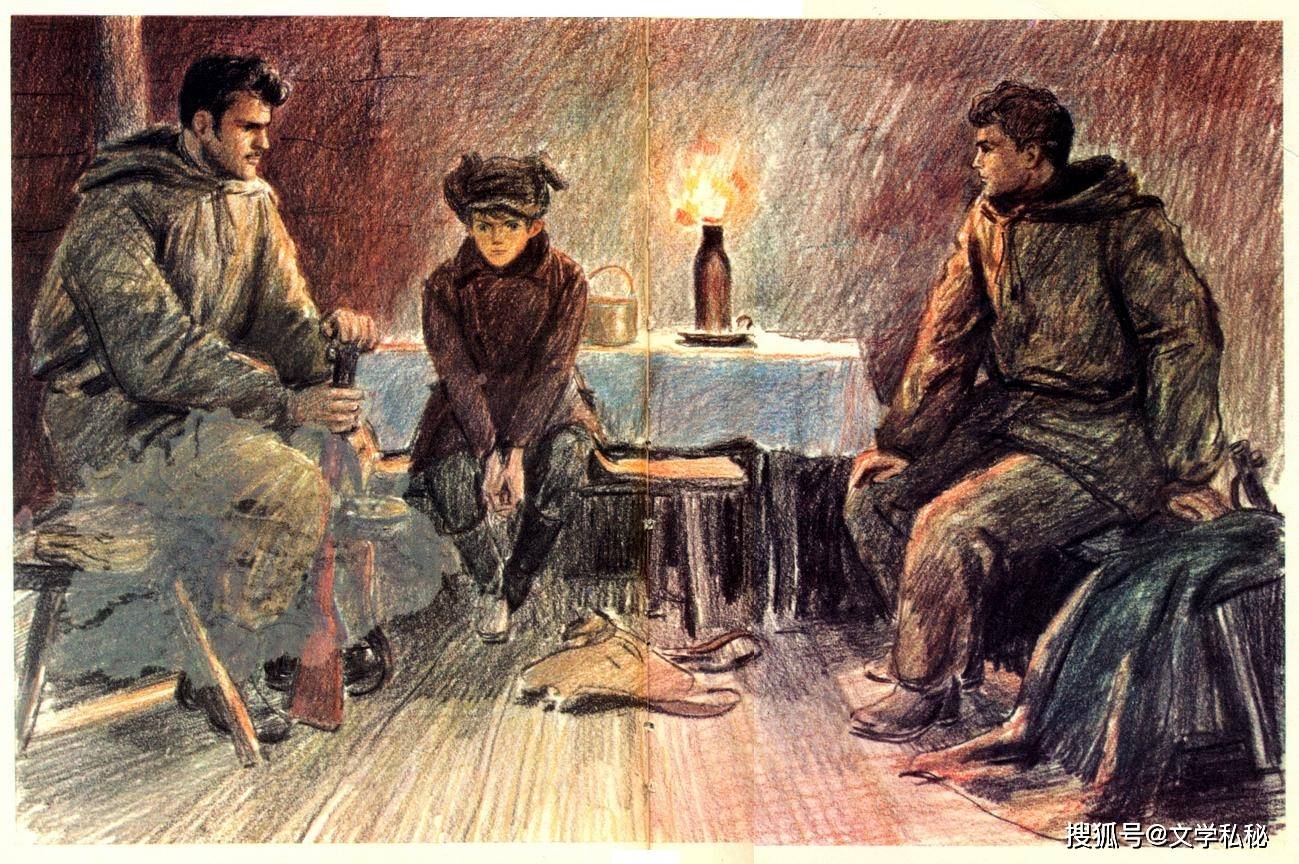

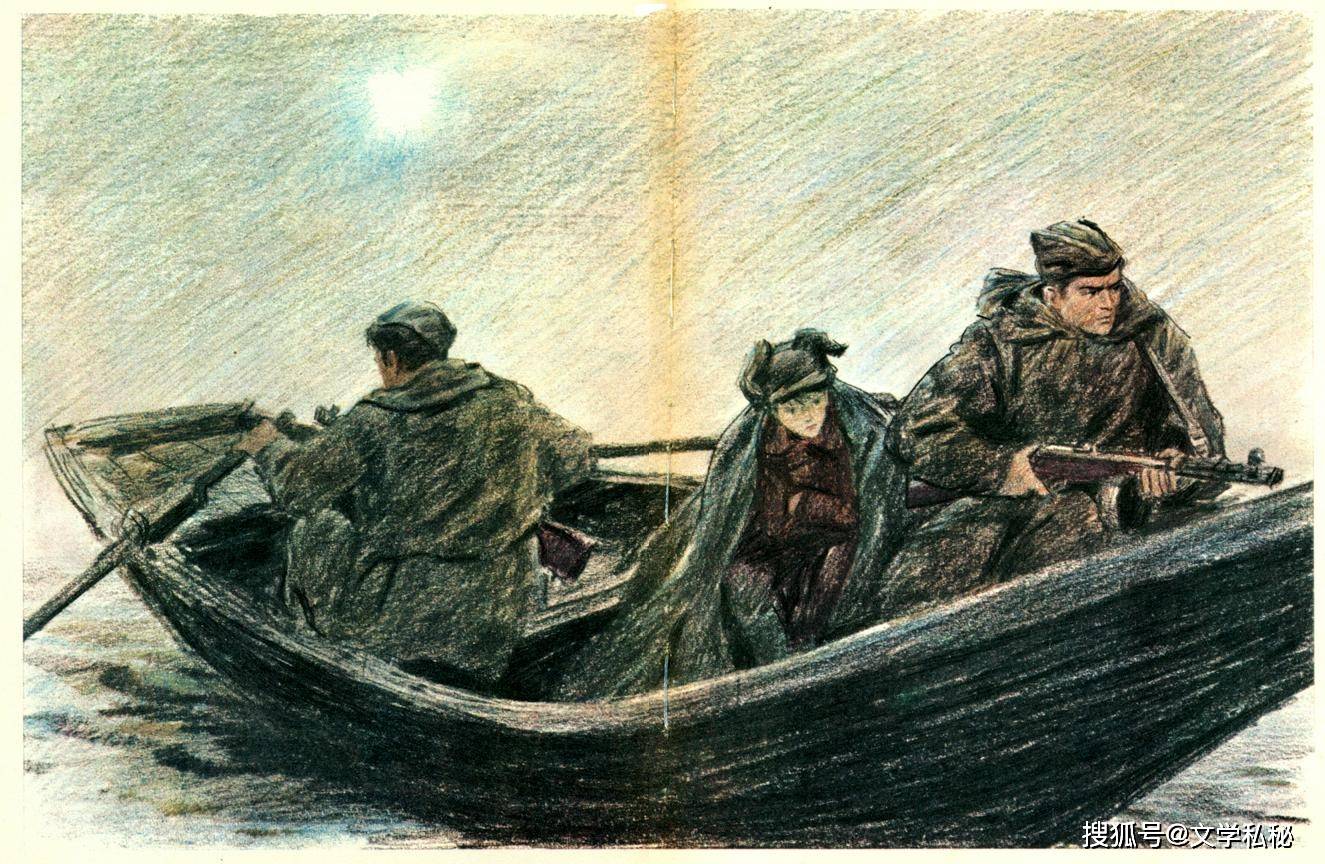

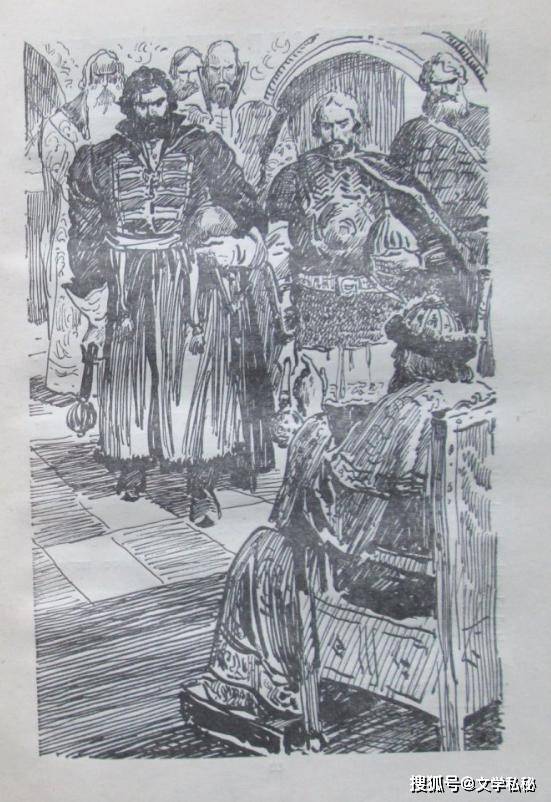

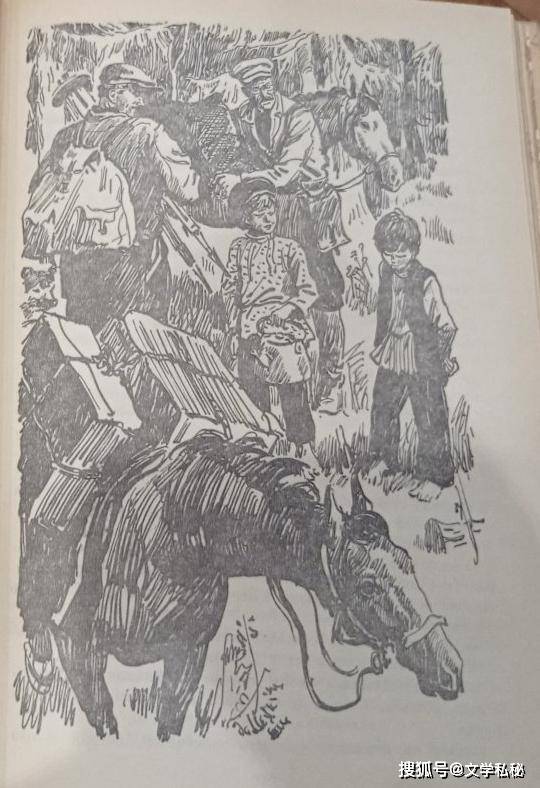

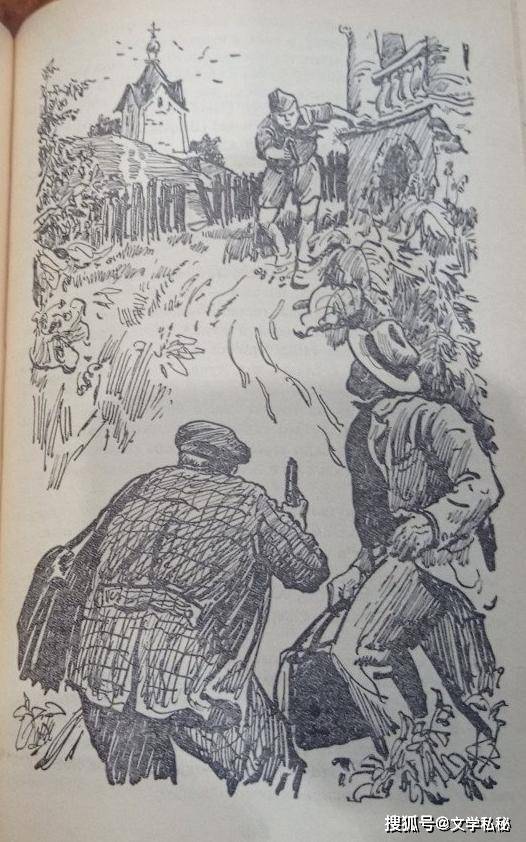

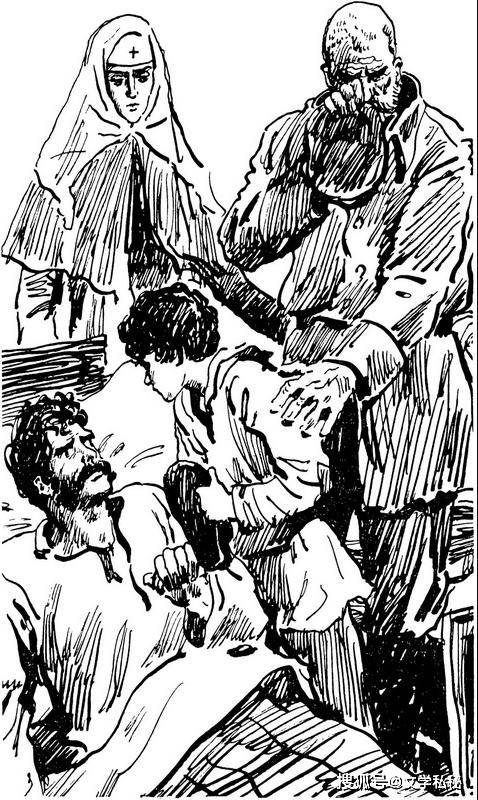

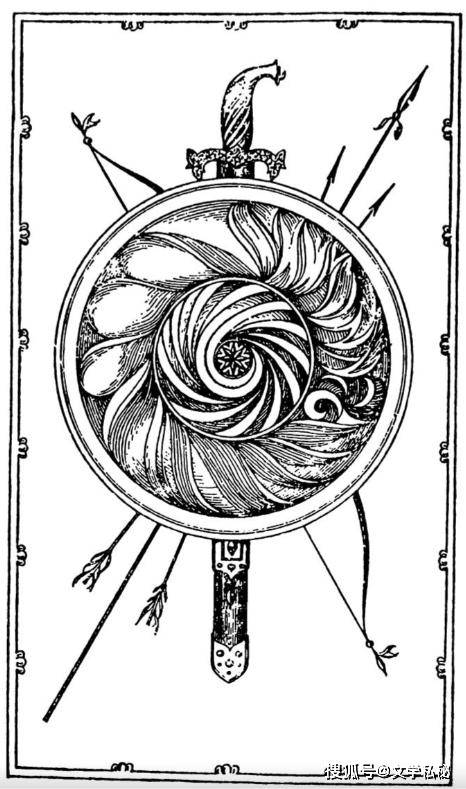

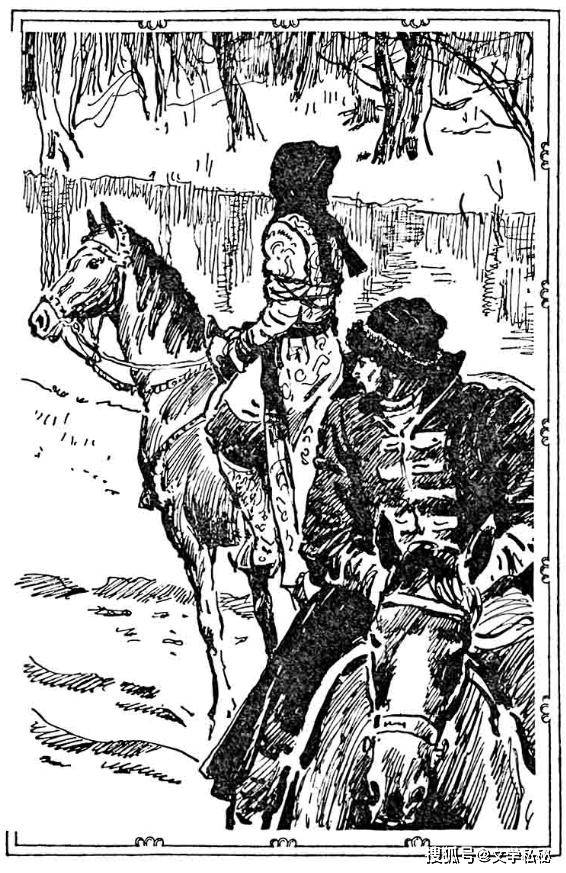

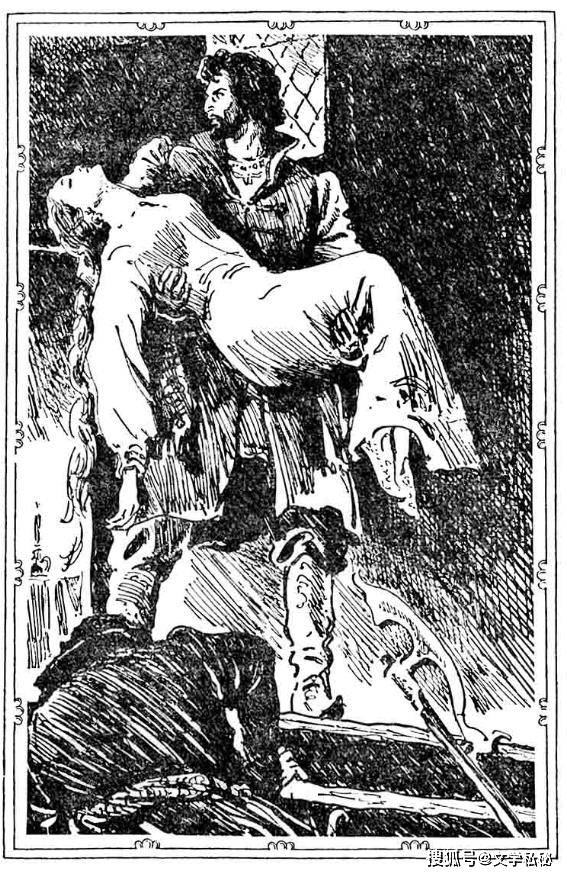

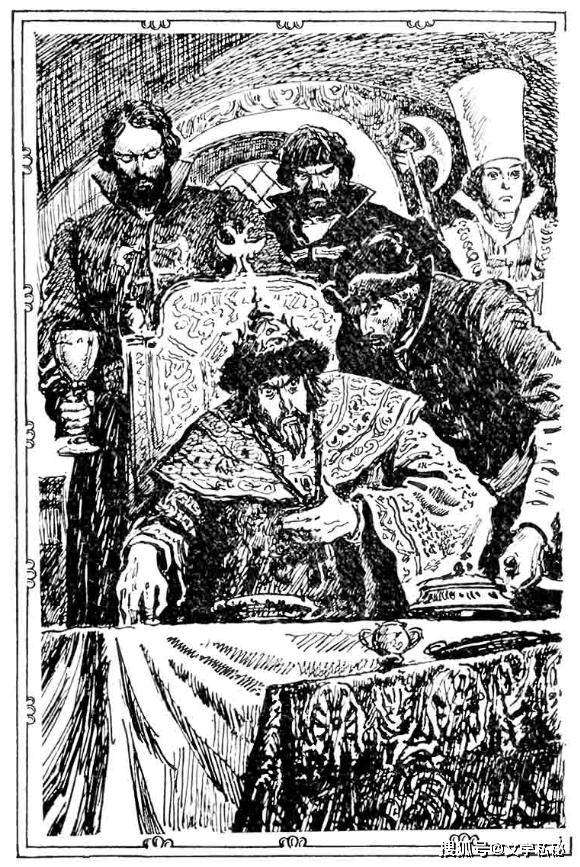

在封里上,有三幅配图:

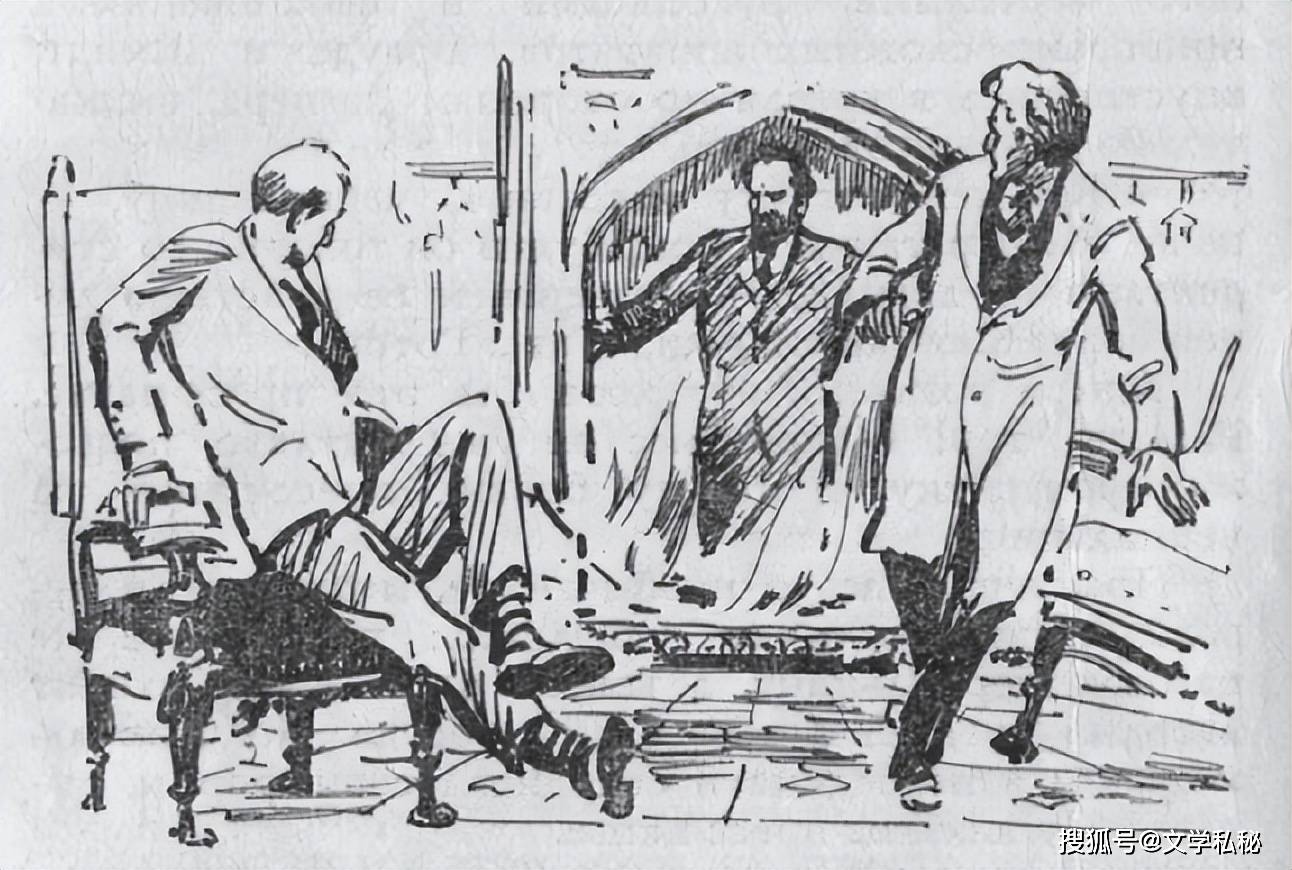

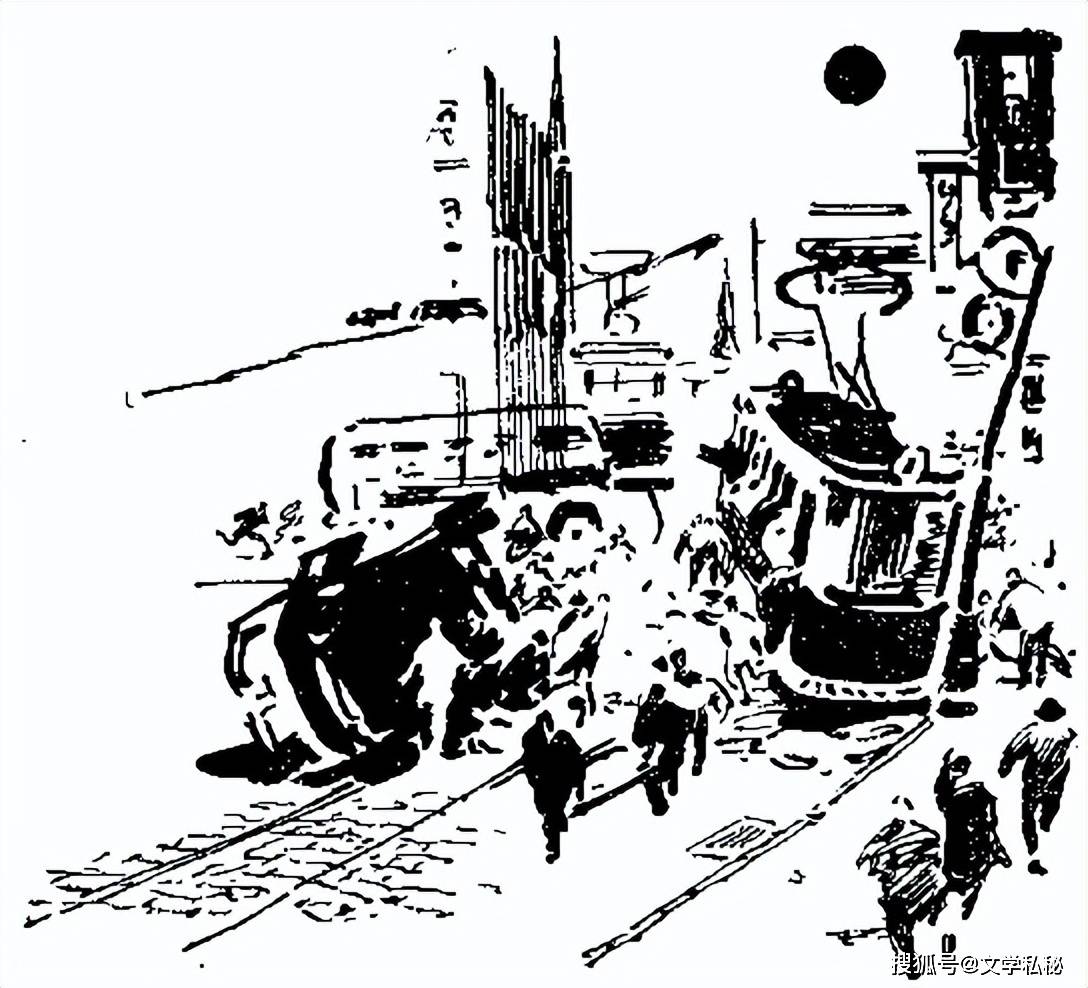

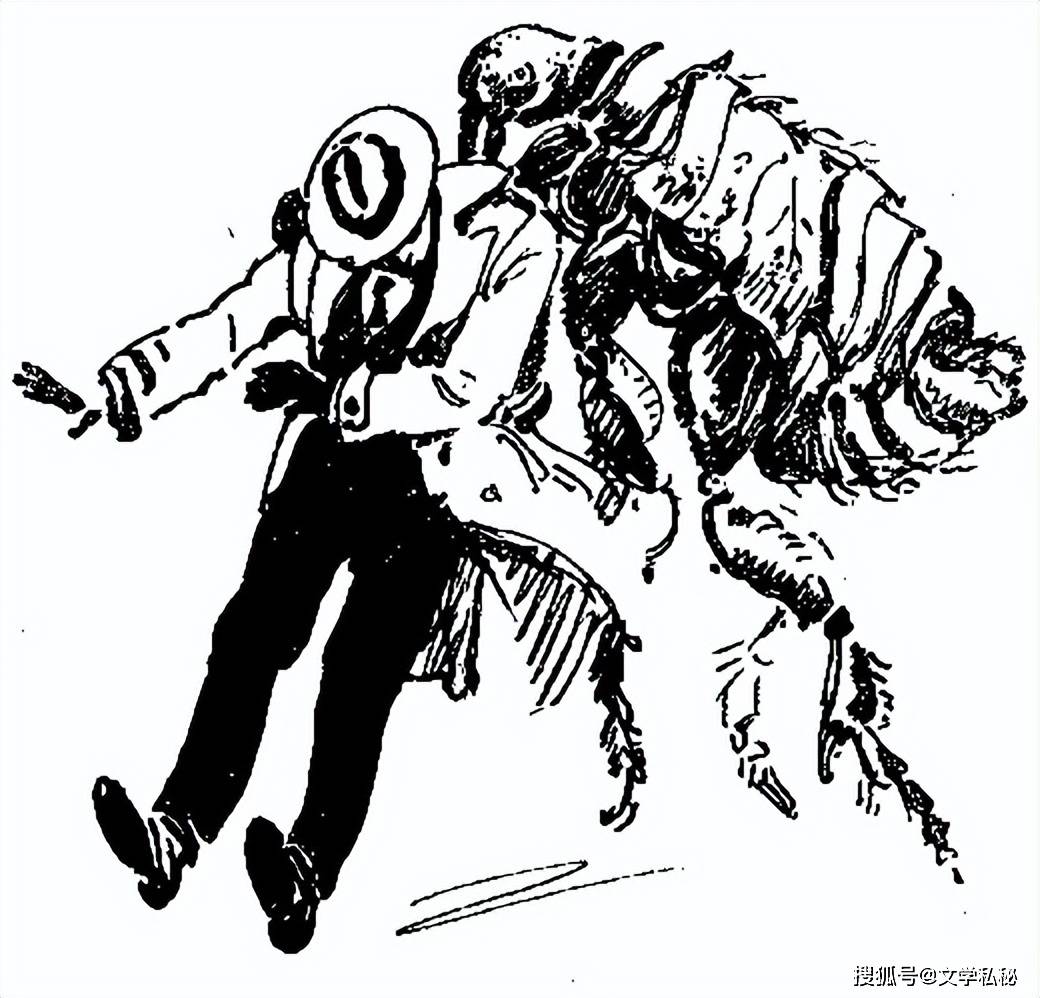

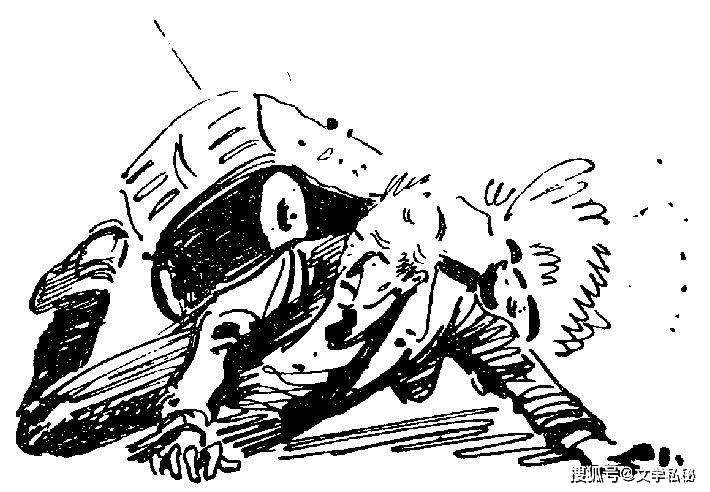

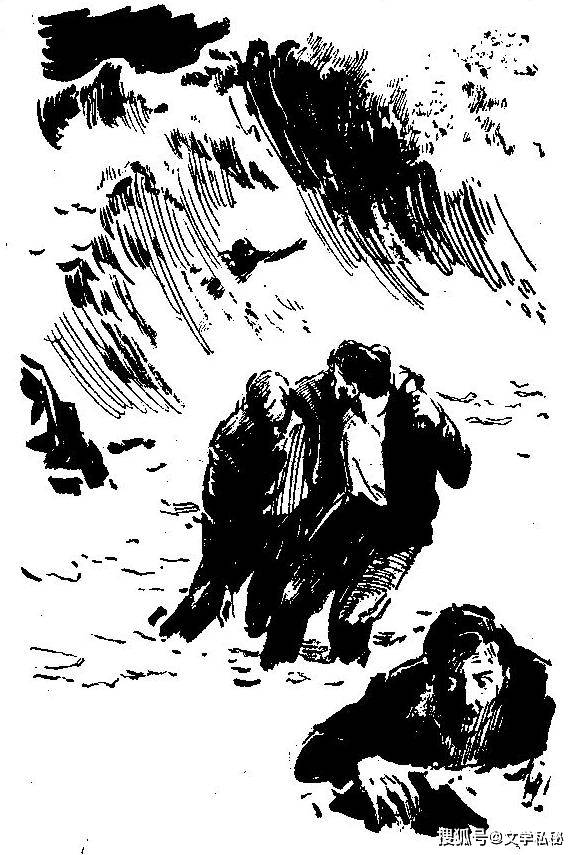

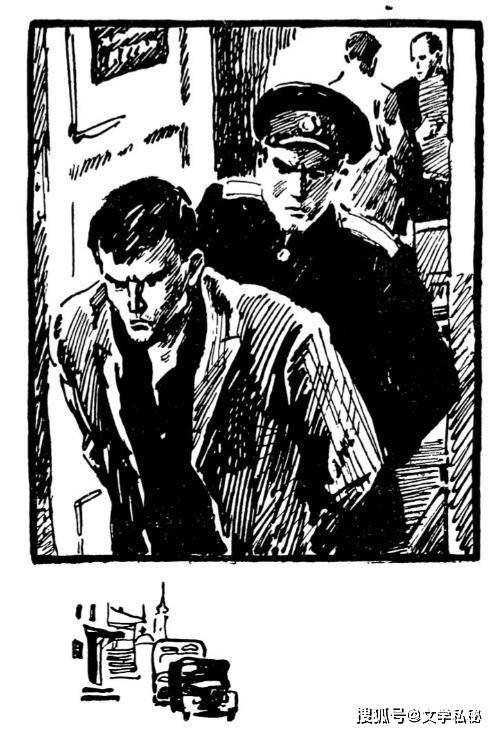

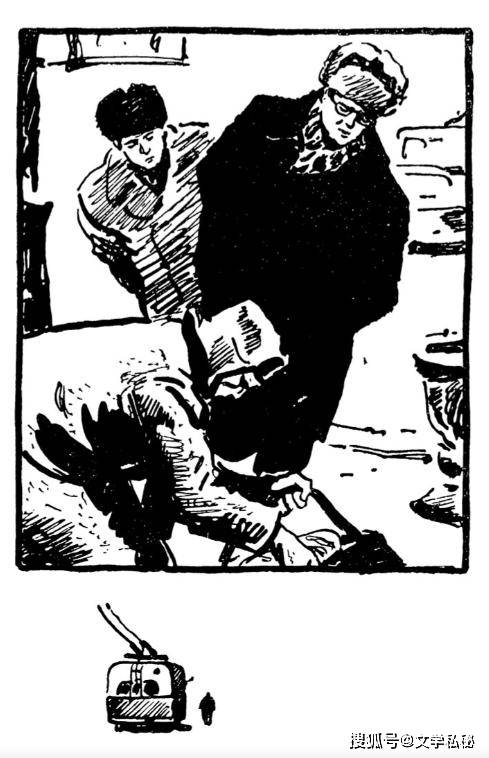

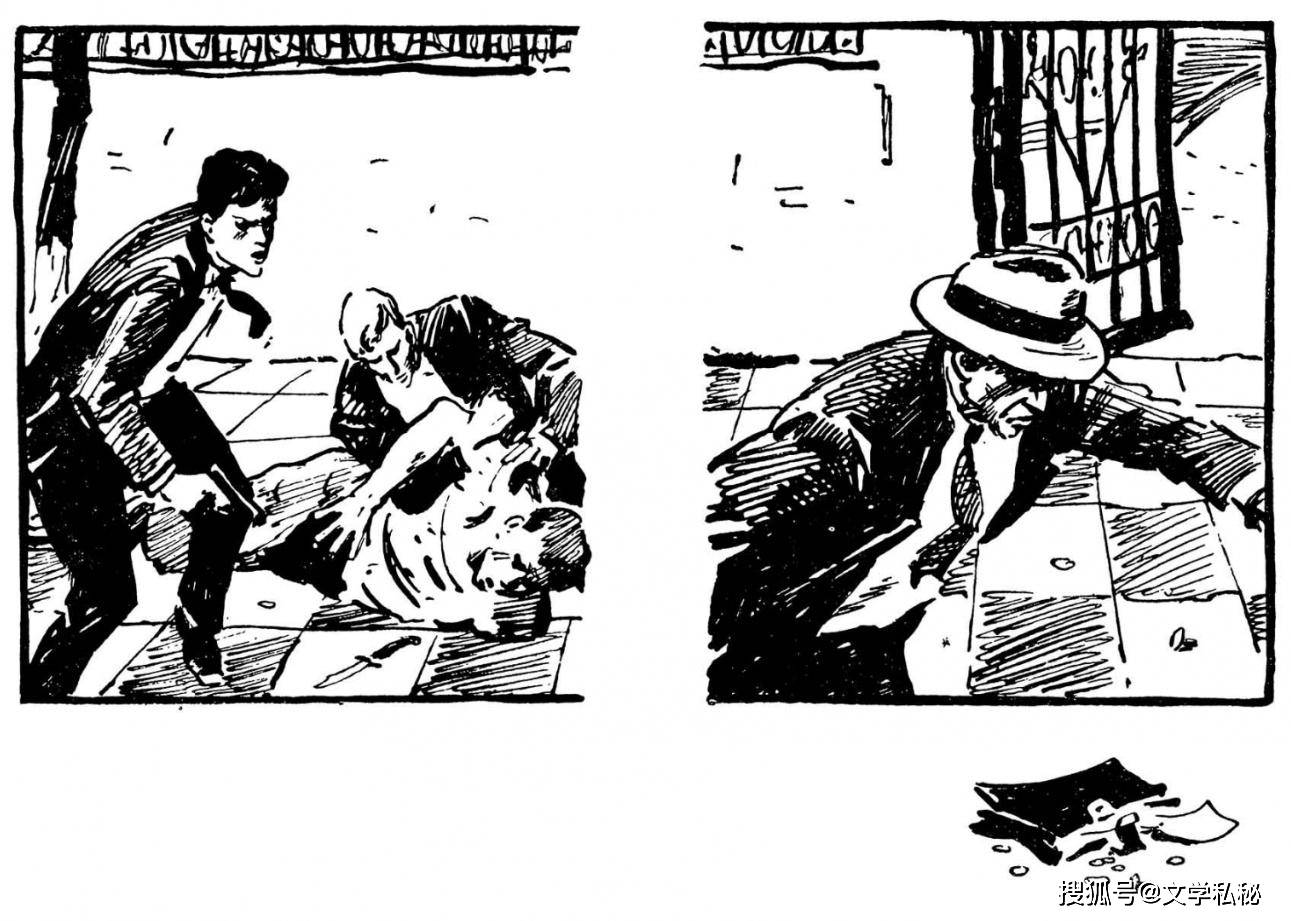

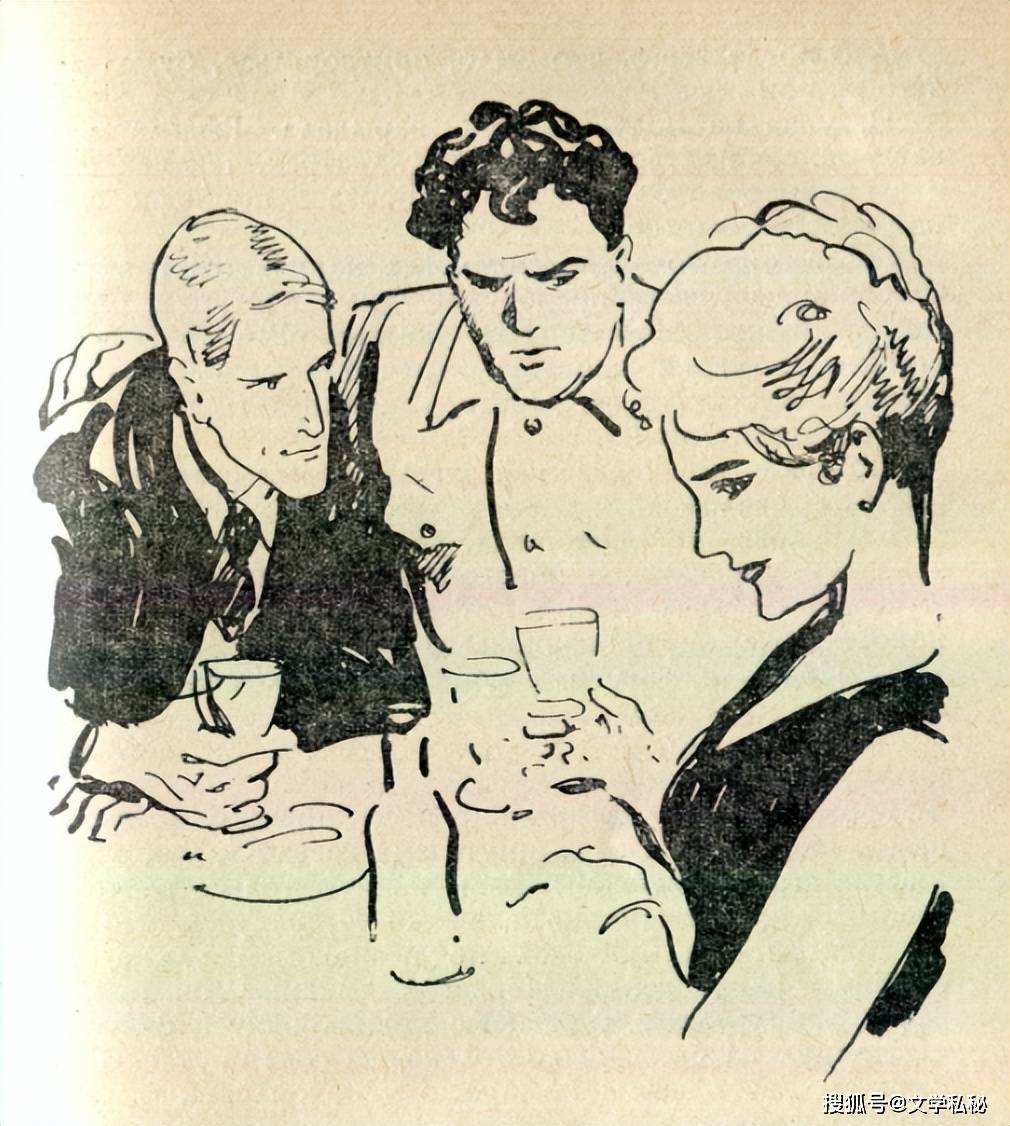

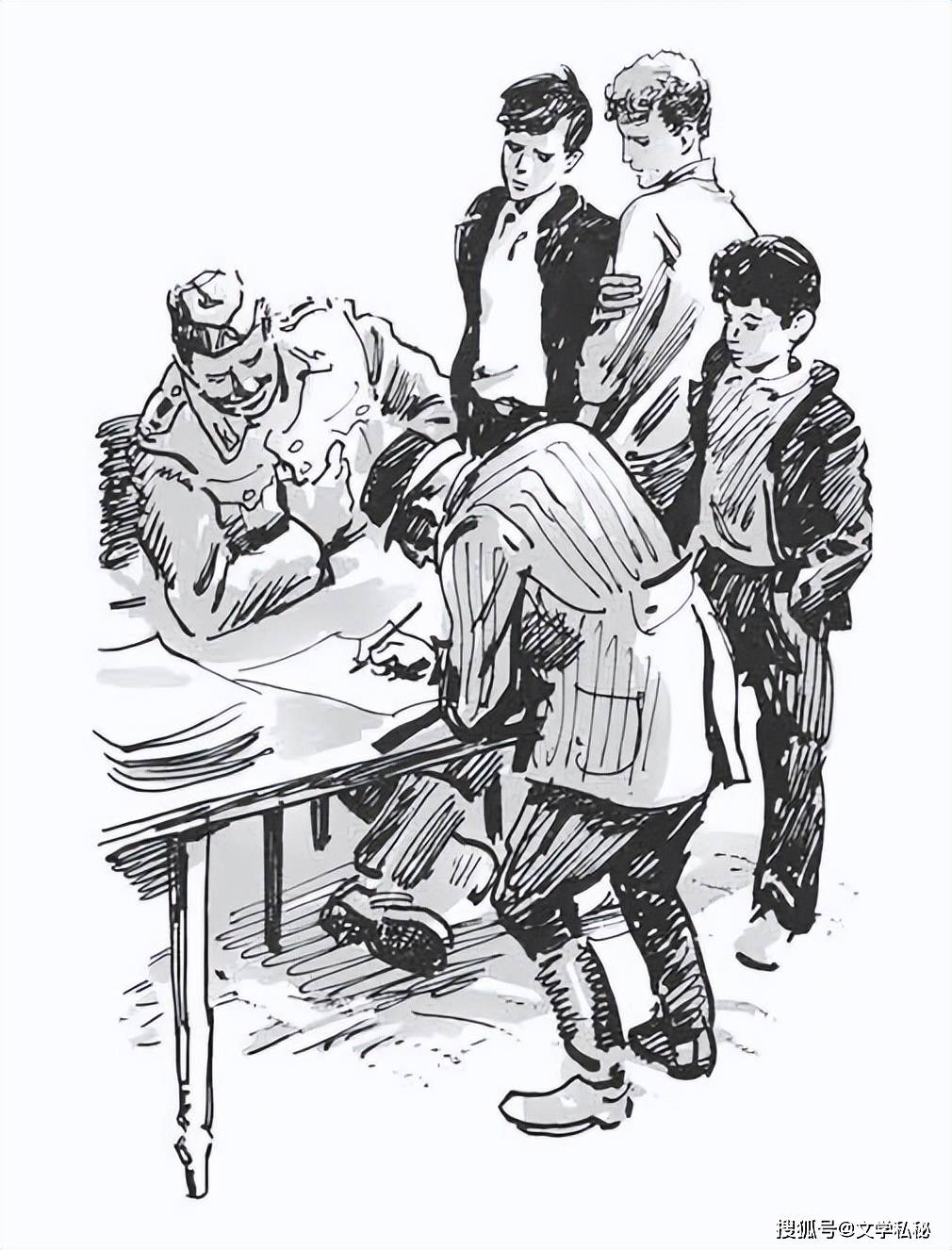

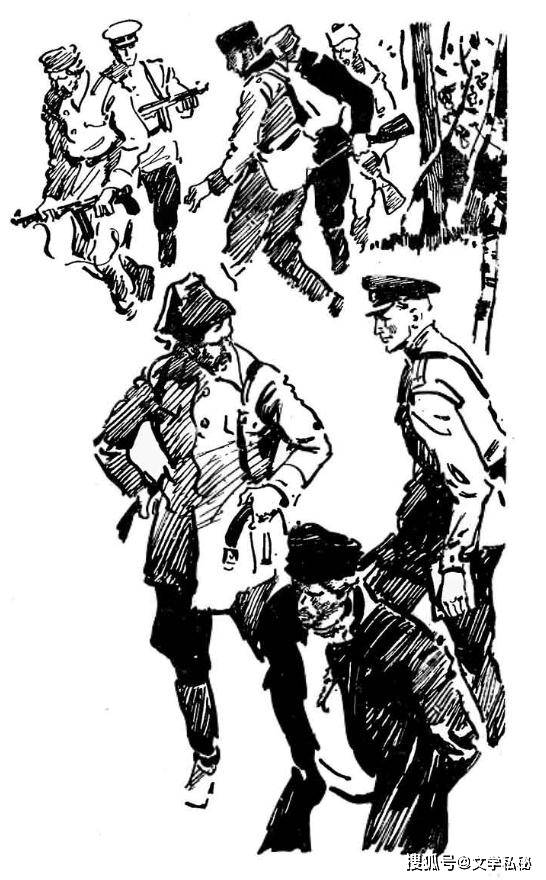

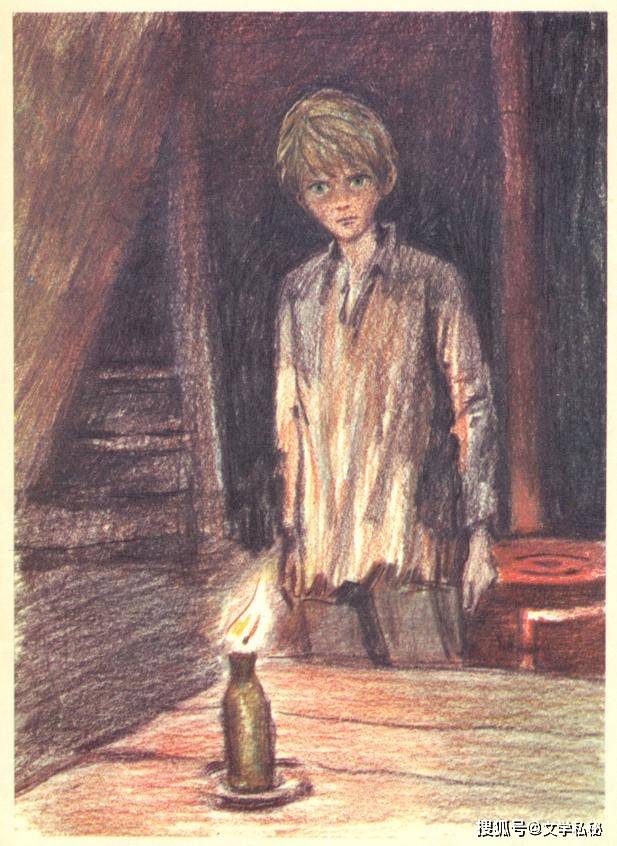

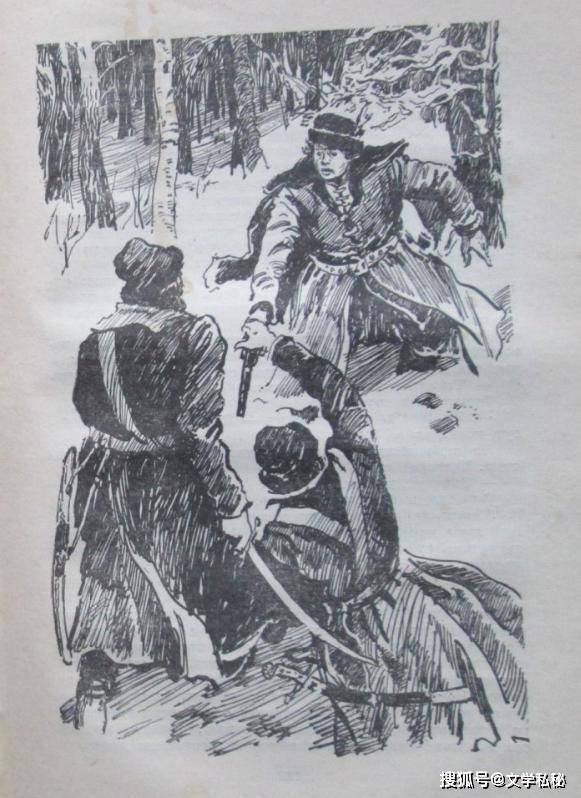

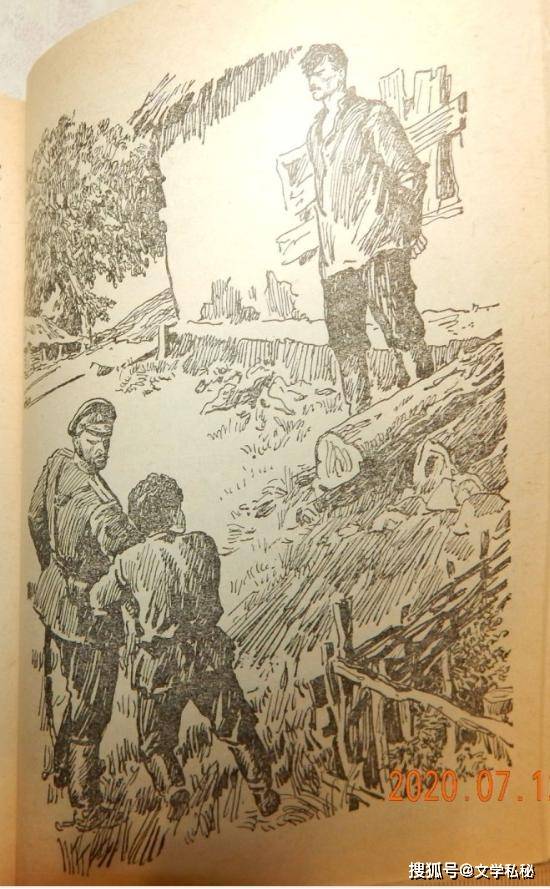

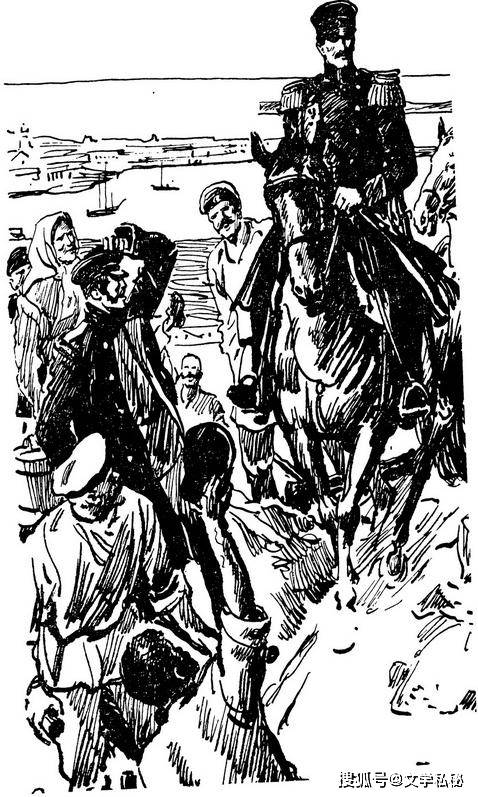

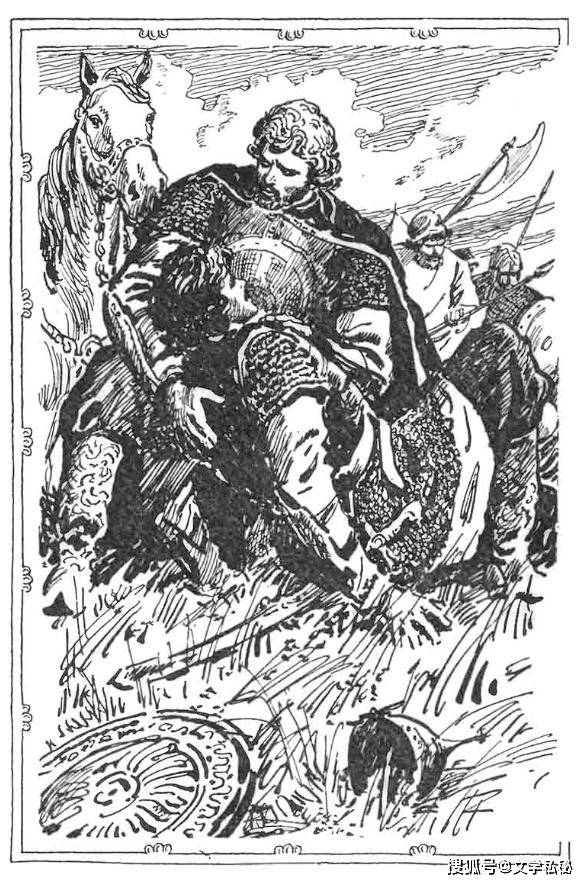

我们放大看看这三幅插图,其中第一幅是保尔力救朱赫来的场景:

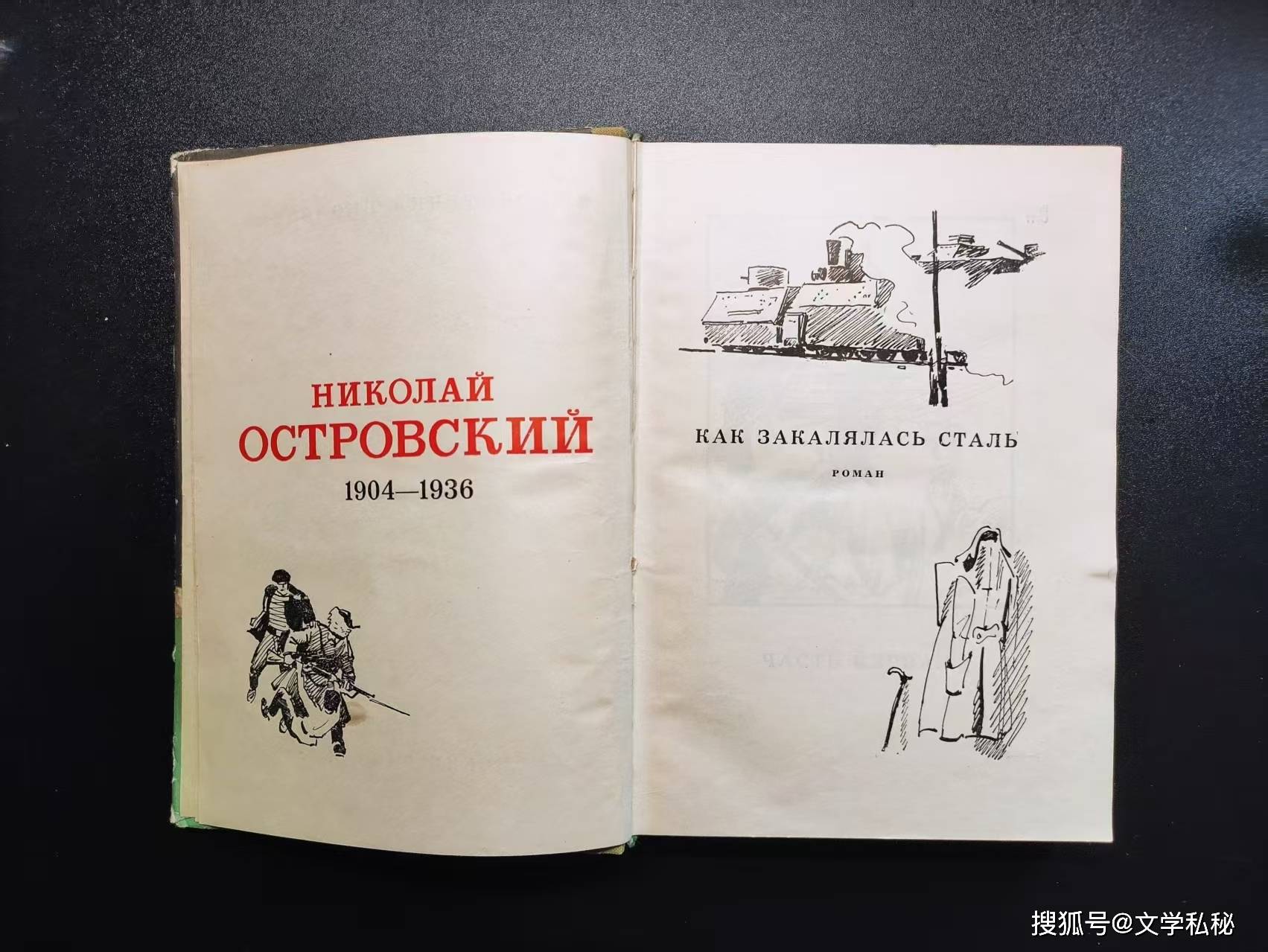

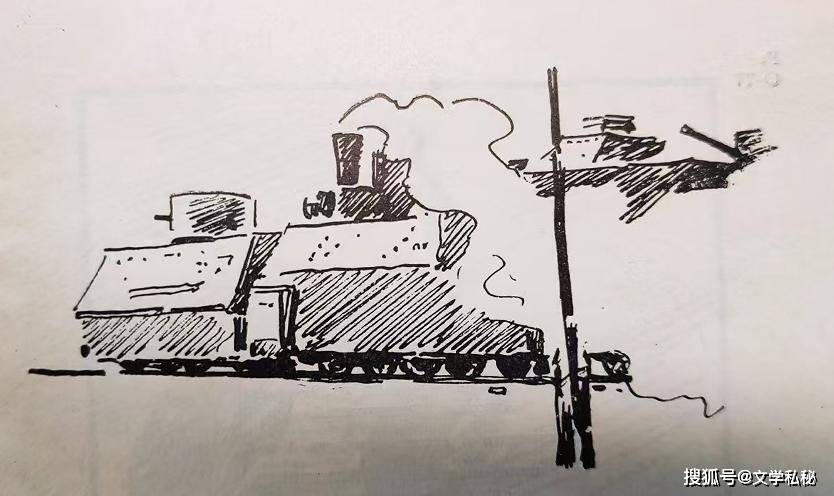

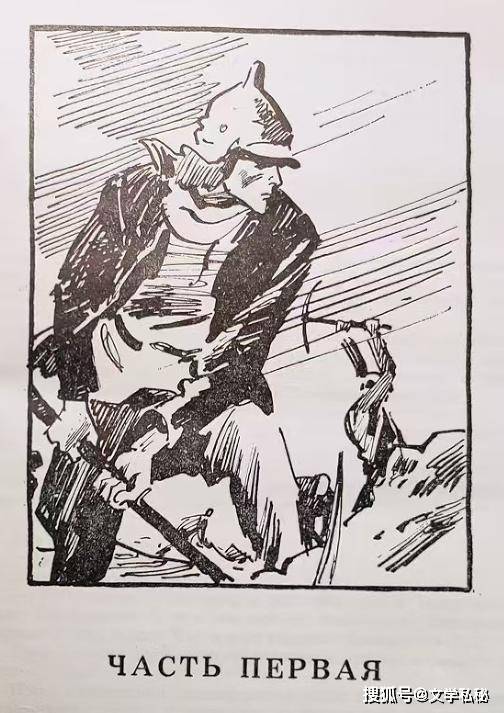

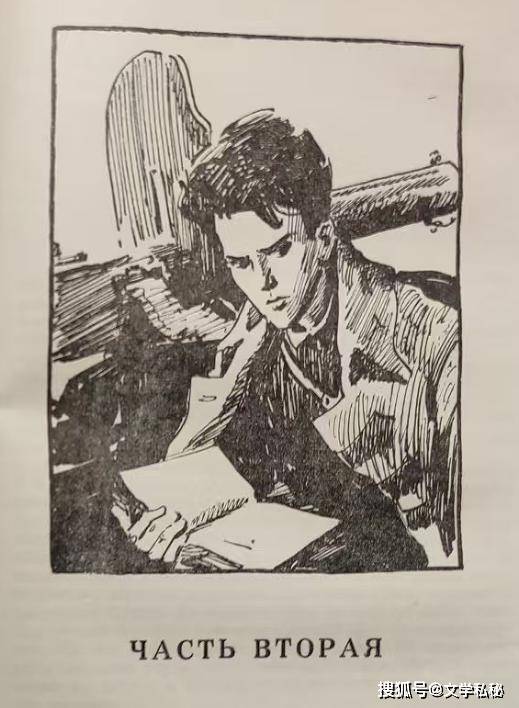

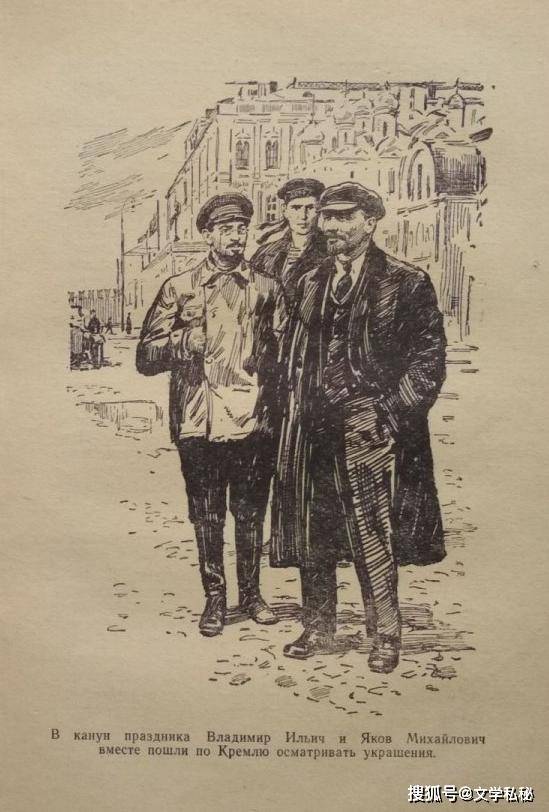

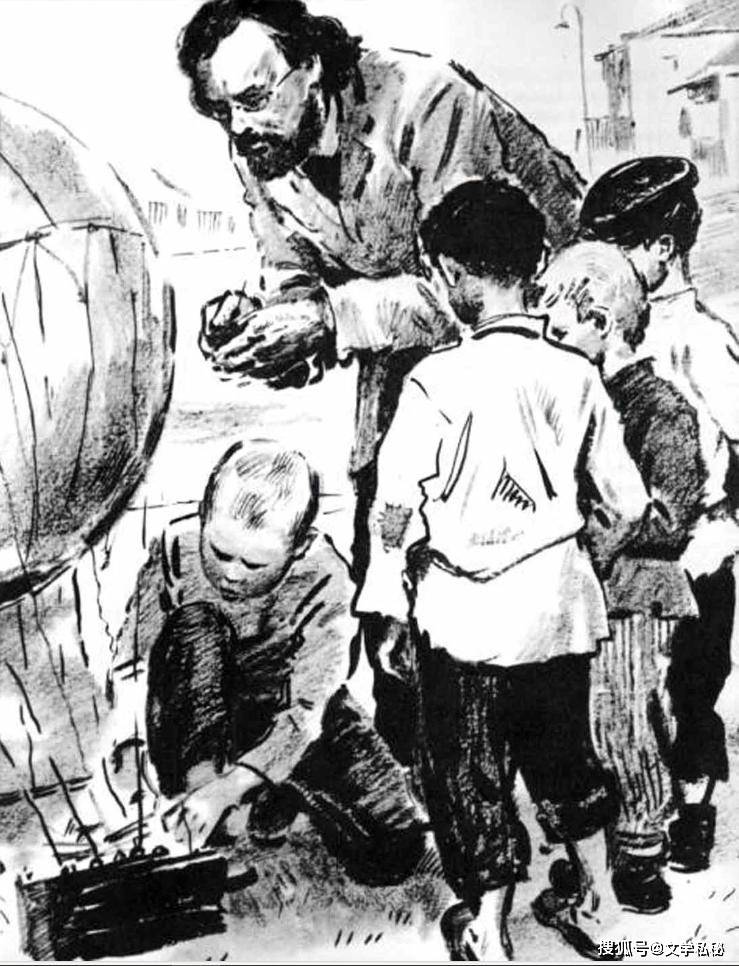

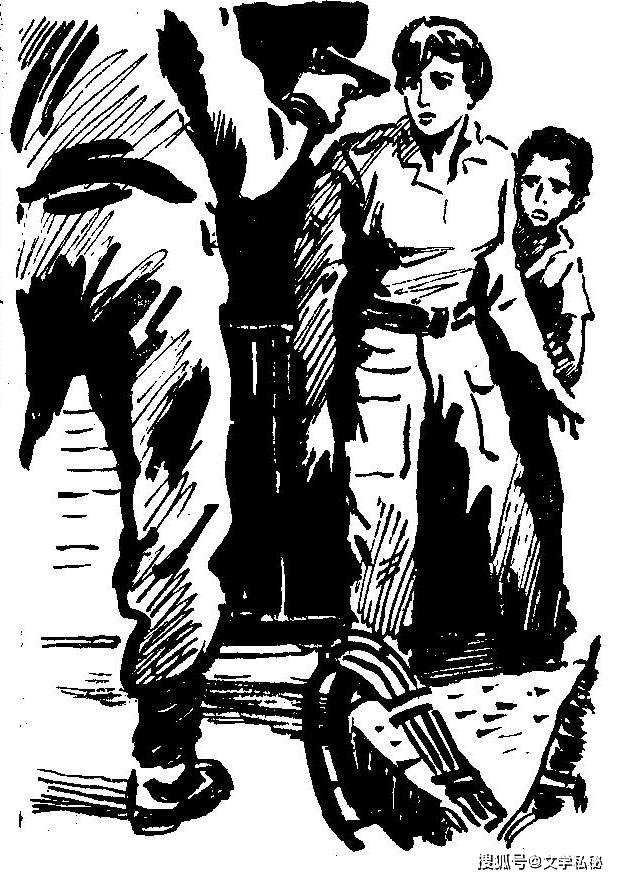

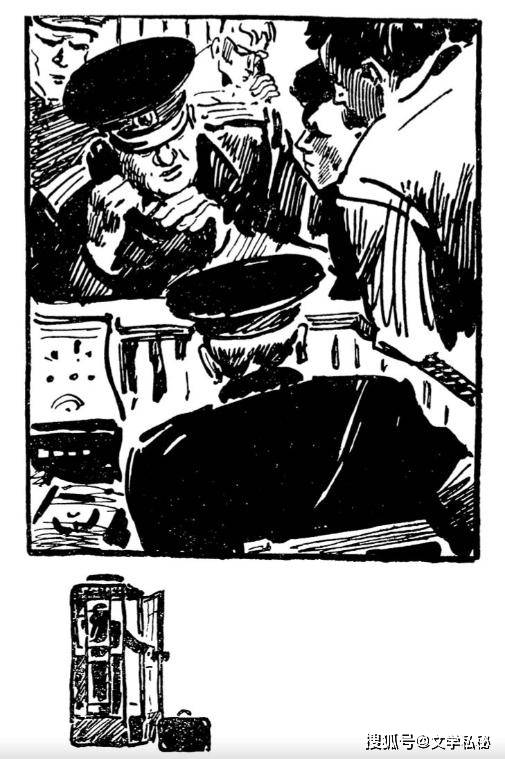

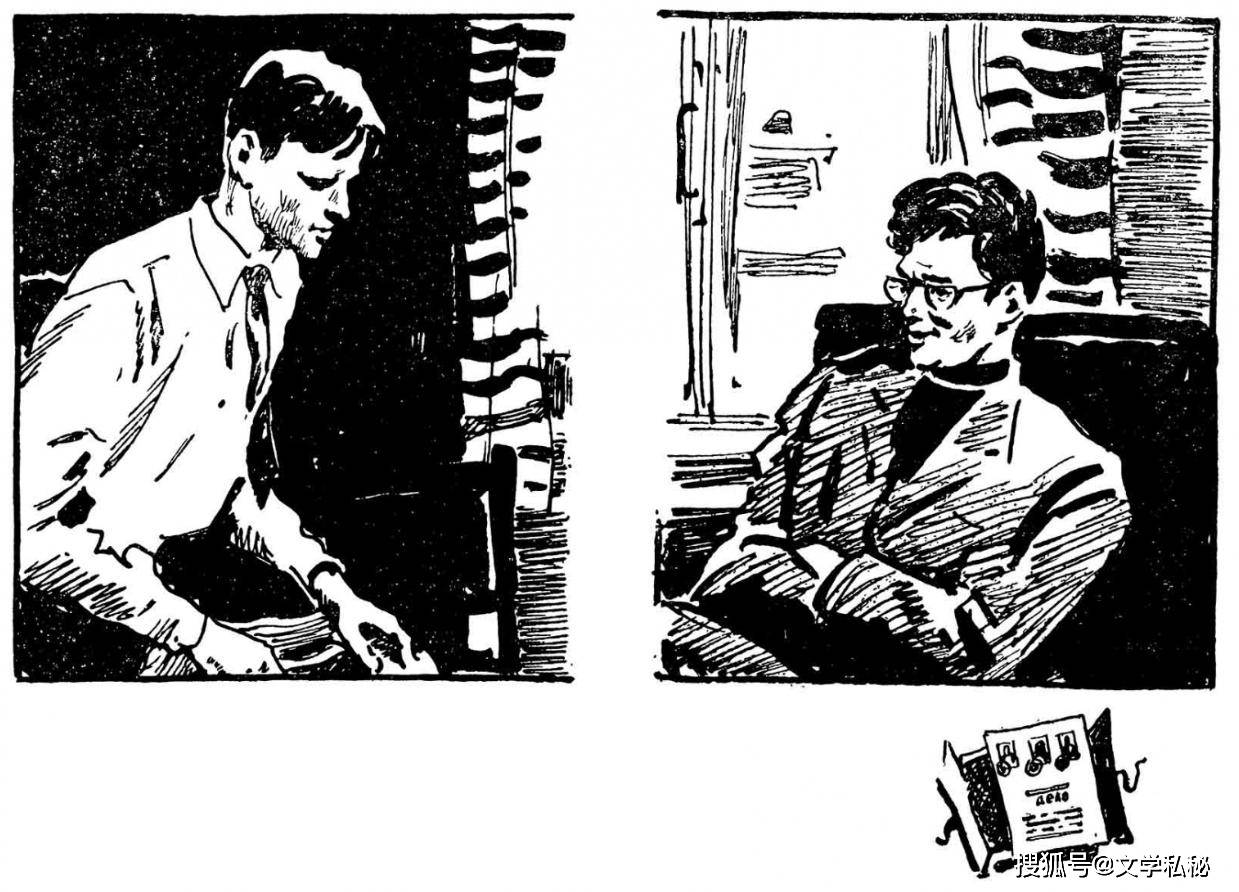

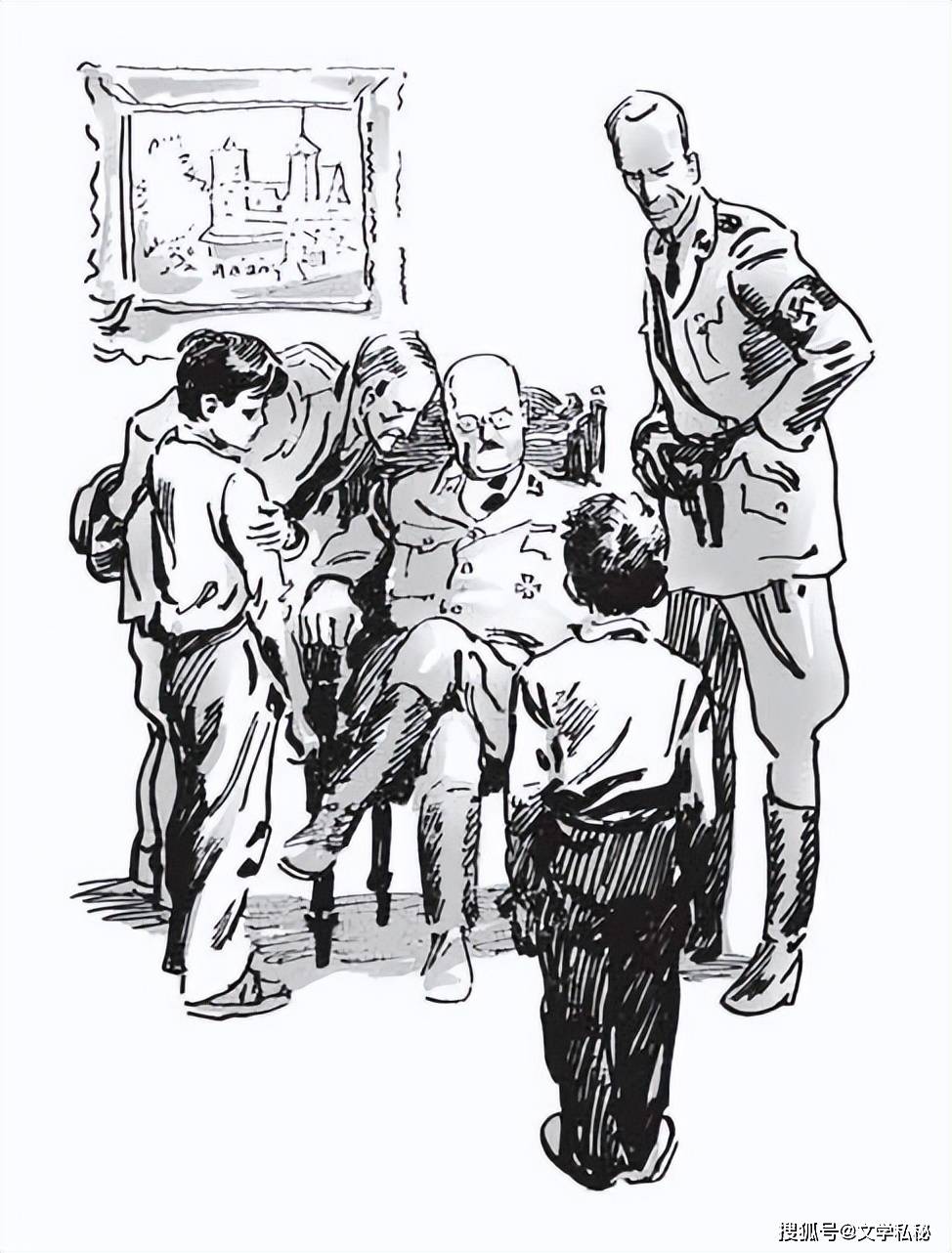

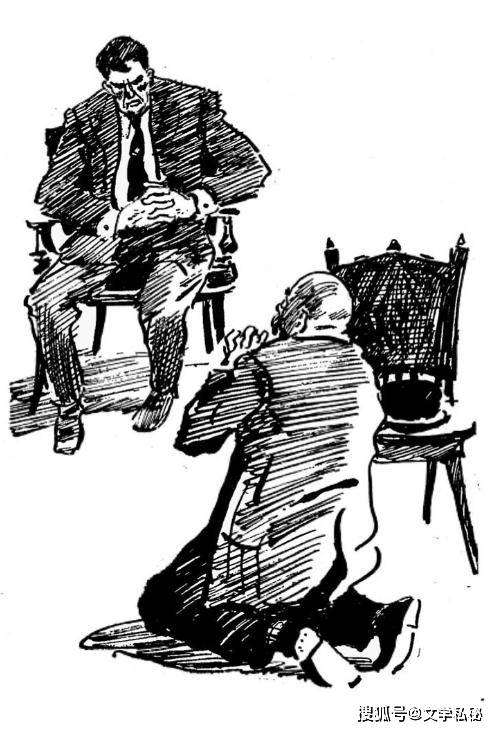

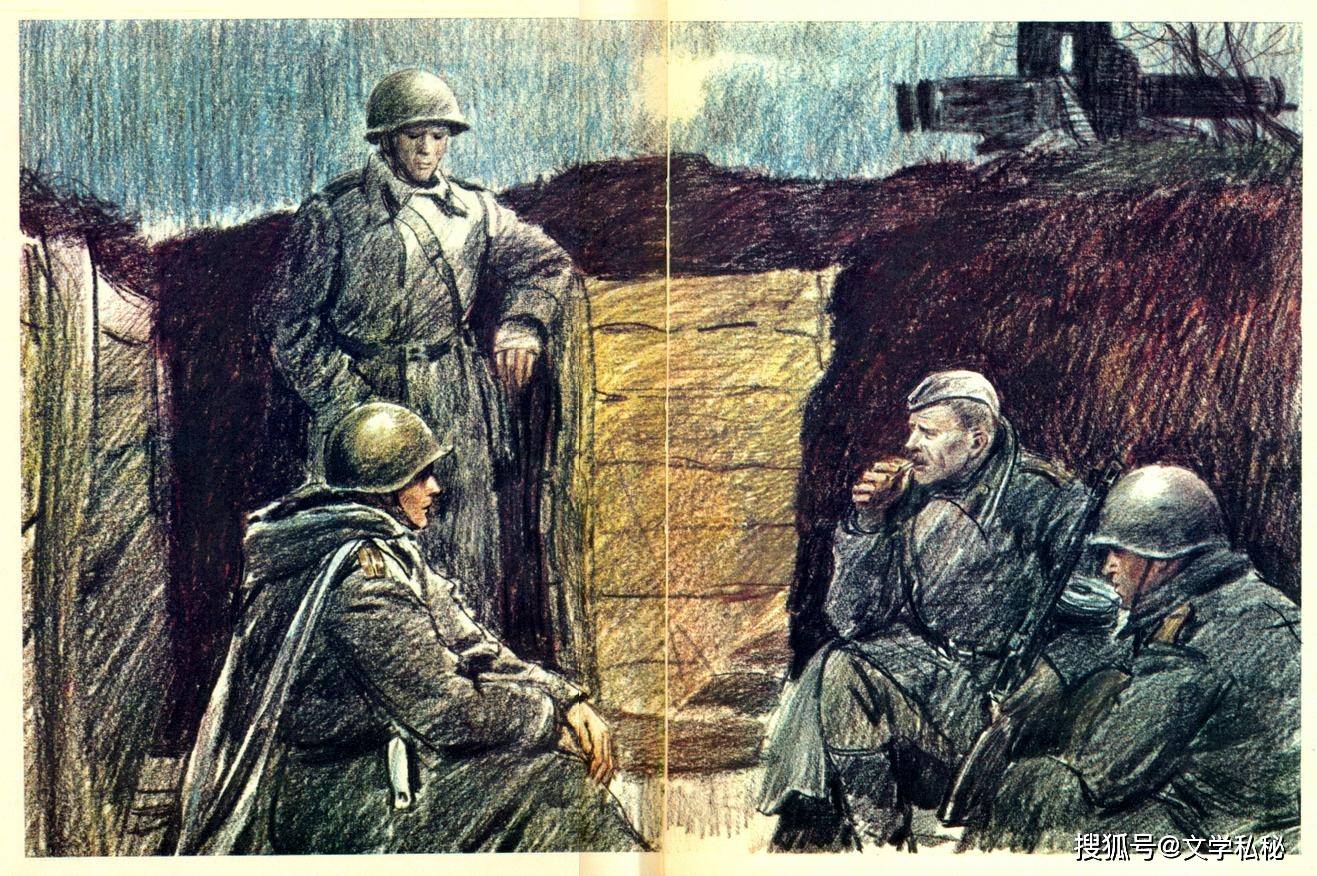

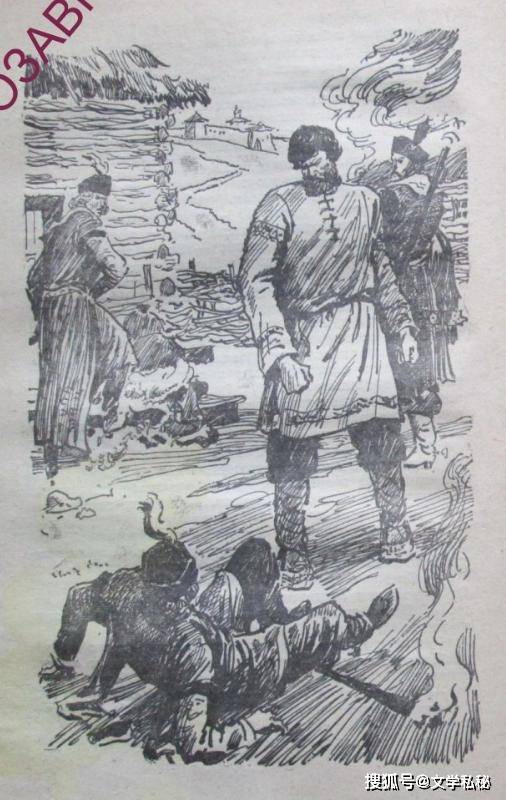

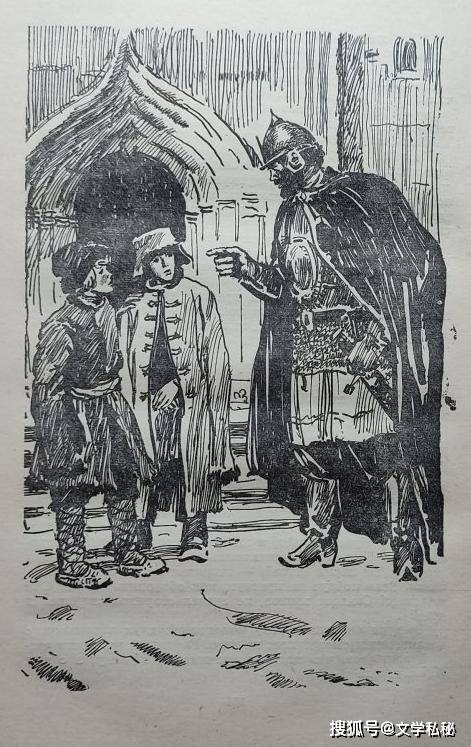

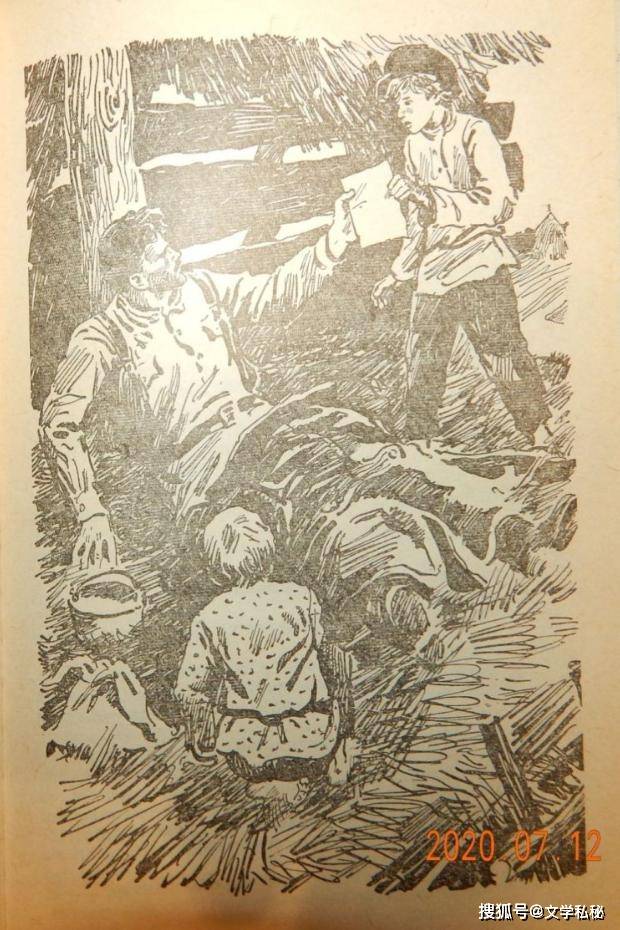

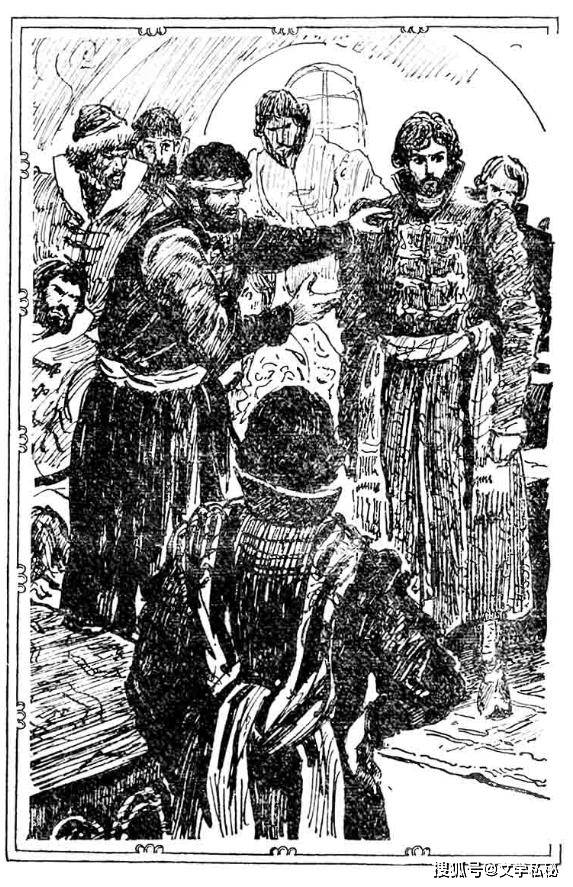

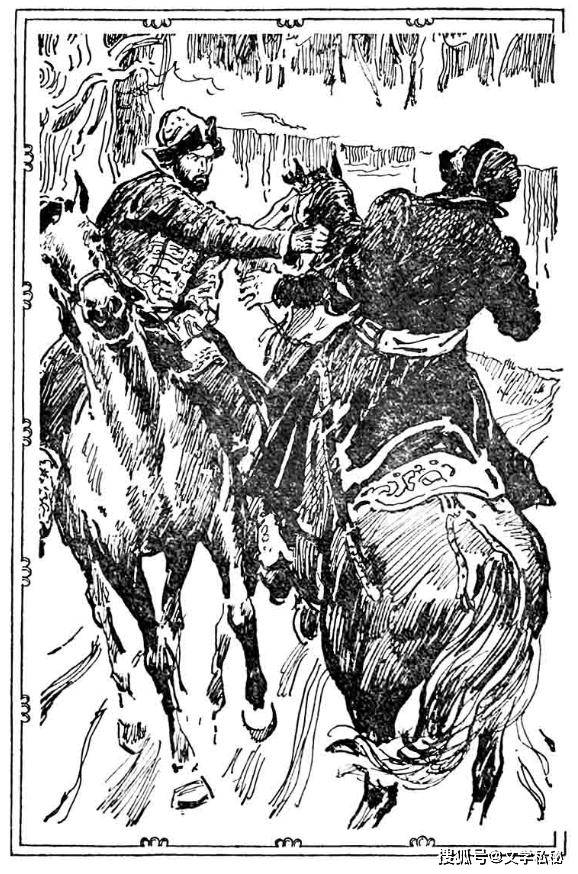

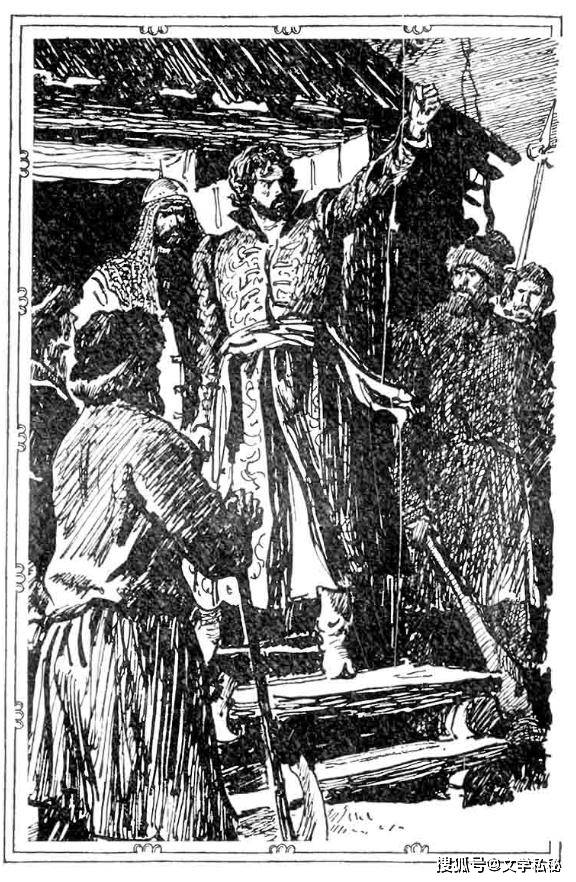

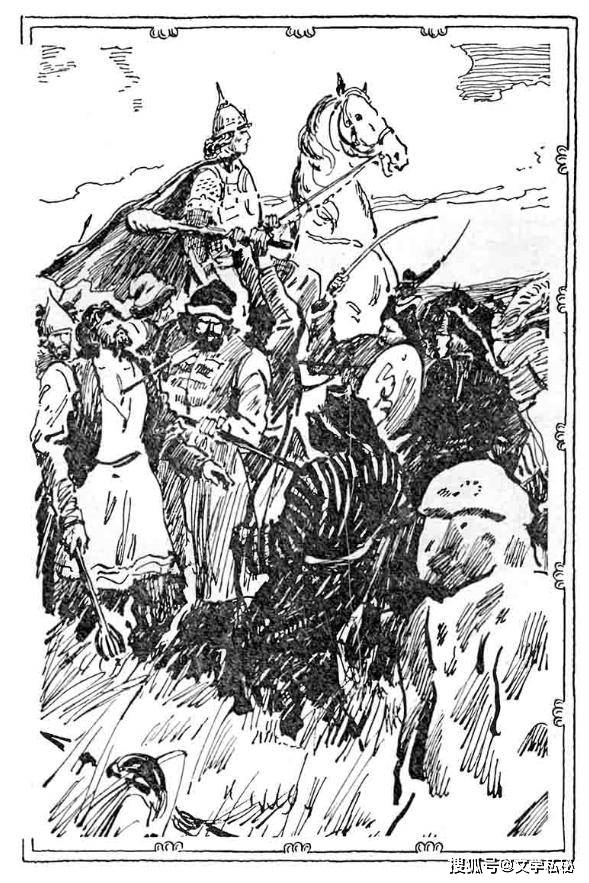

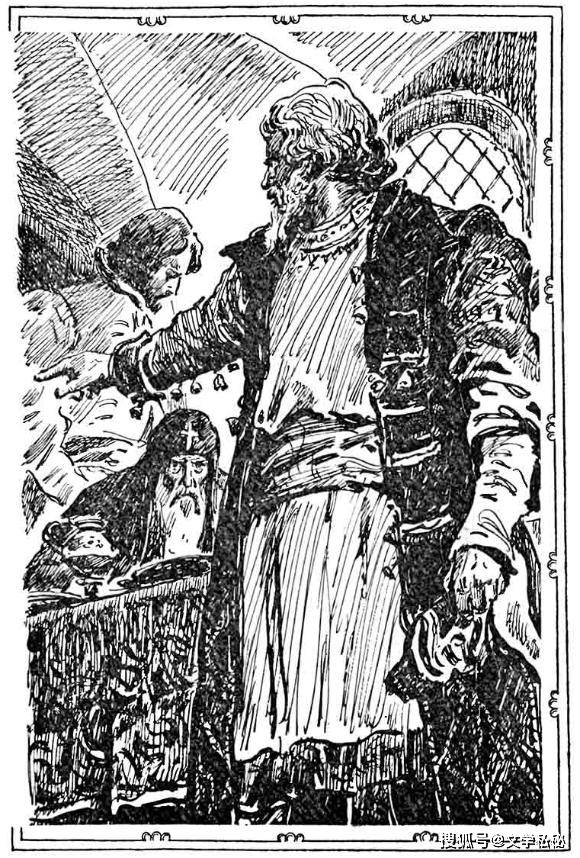

文中第一部、第二部的卷首,各有一幅插图。

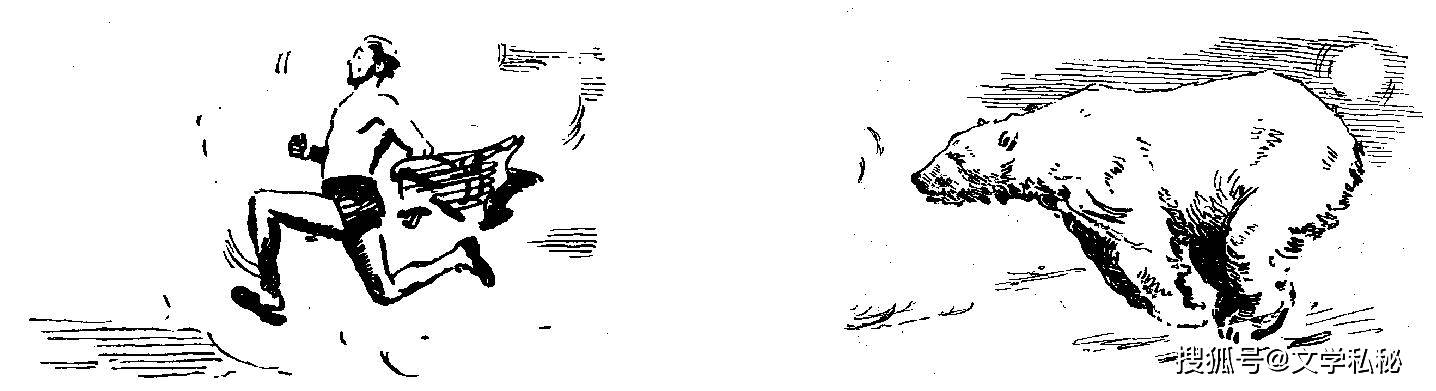

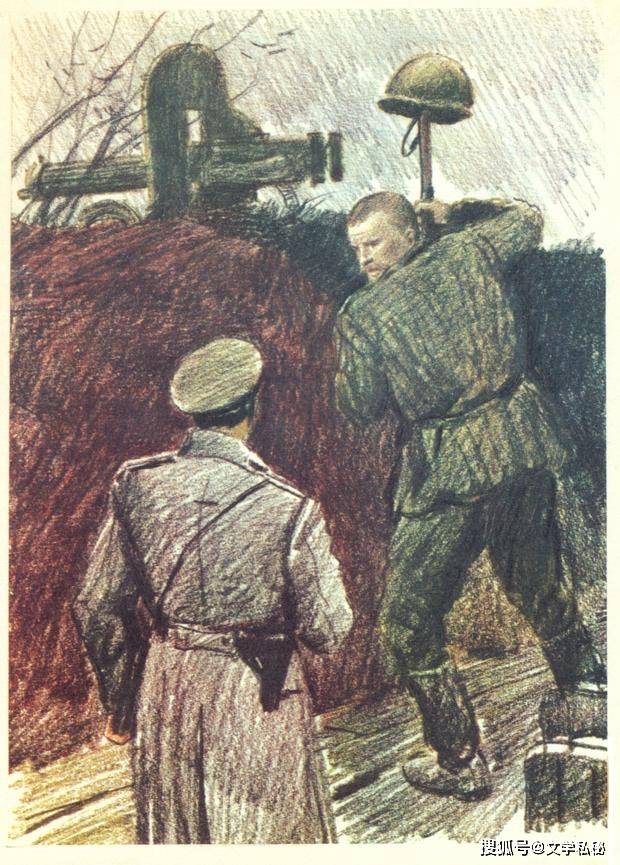

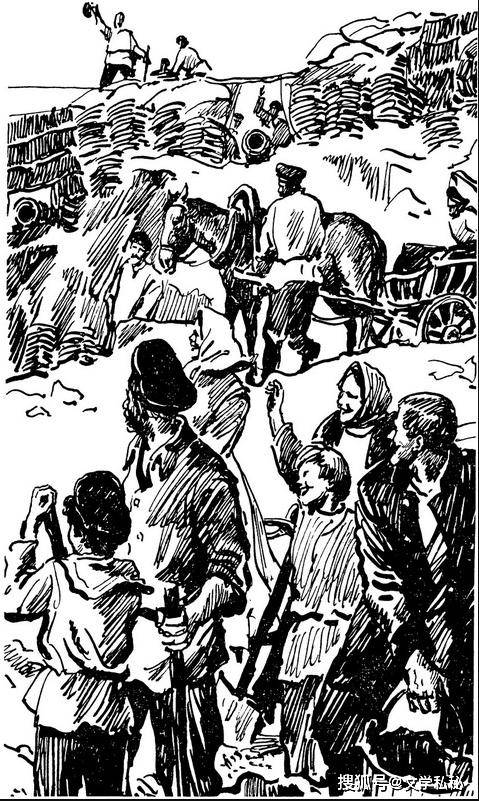

第一部卷首插图,是保尔挥戈筑路的场景,不过这一个情节是出现在第二部的啊,怎么放到了第一部的卷首配图了?

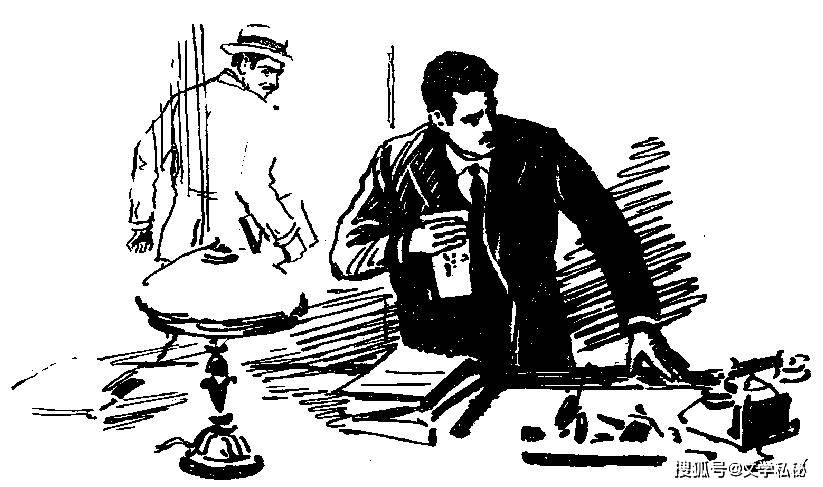

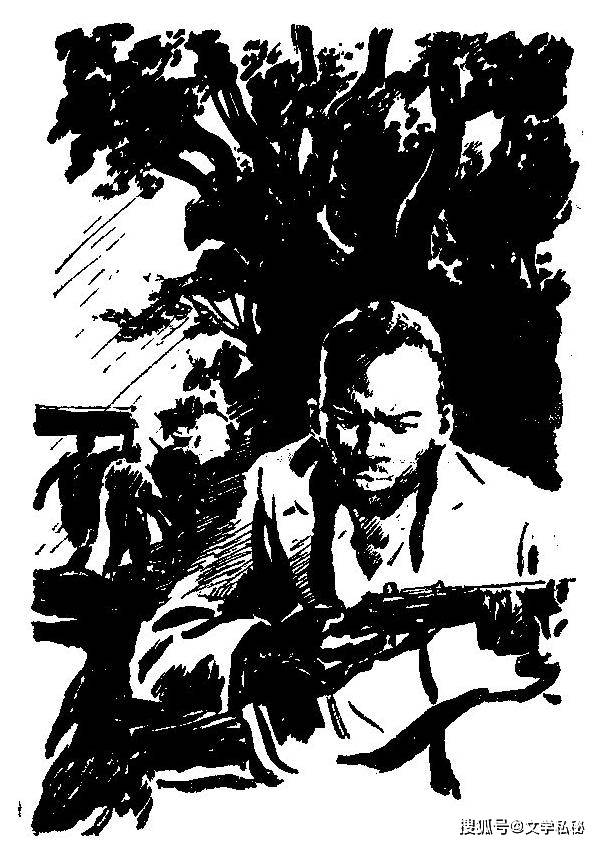

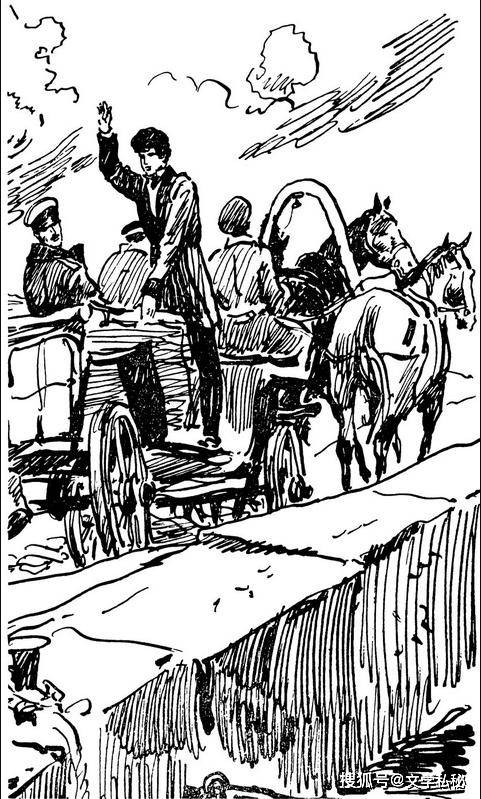

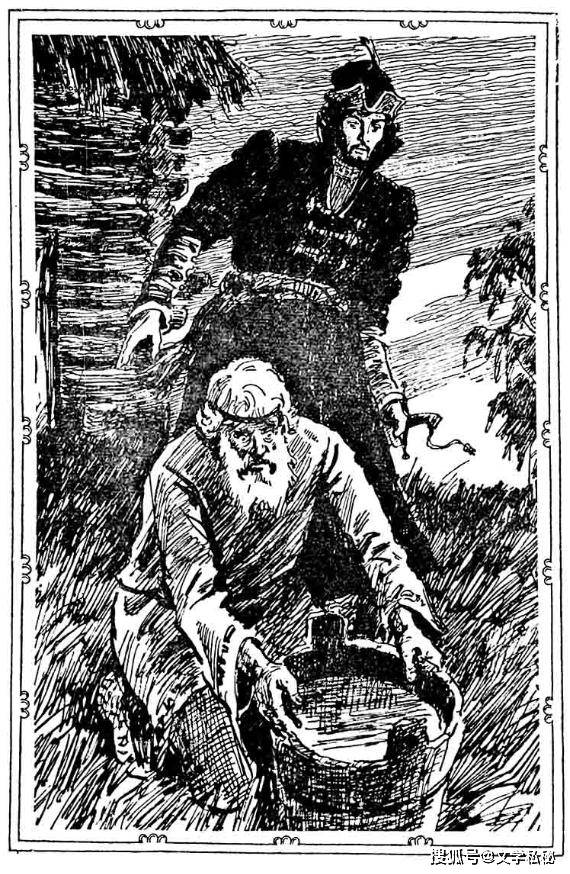

第二部的插图,是保尔倚靠在炮身上学习思考的场面。这一场景,反映的是保尔在第一骑兵军里战斗学习的生活,这应该是第一部的卷首画啊。

难道第一部、第二部的插图安放的位置发生了错位?

暂且搁下这一个困惑,我们再来看看这个版本的绘图作者是谁。

版权页上,清晰地标明插图绘者是:И. Плечко。

但是,笔者用这个名字在俄文网站搜索了一个遍,没有查到任何信息。

但是,却搜索出了另一个画家的名字,其名为:И.Пчелко。

与书上标明的画家名И. Плечко比较一下,是把第二个字母л与第四个字母ч作了调换。

笔者一度时期,为这个版本的画家究竟是谁,而困惑不解。

直到笔者固执地认为,现在版权页上署名的画家名字,应该是排版错了的时候,才能确认这一版插图的画家是谁。

为了考证一下现在书里的标明的插图画家,是否是著名的名为И. Плечко的画家,笔者将书中标明的画家与著名画家的画作作了一番比较,最终认定这两个人是同一个人。

因为任何一个画家,在创作时,都有他的习惯性技法,正如签名都可以查证是否是本人签字,一个画家创作的画幅里有足够丰富的线条与墨线,供我们捕捉画家的创作风格。

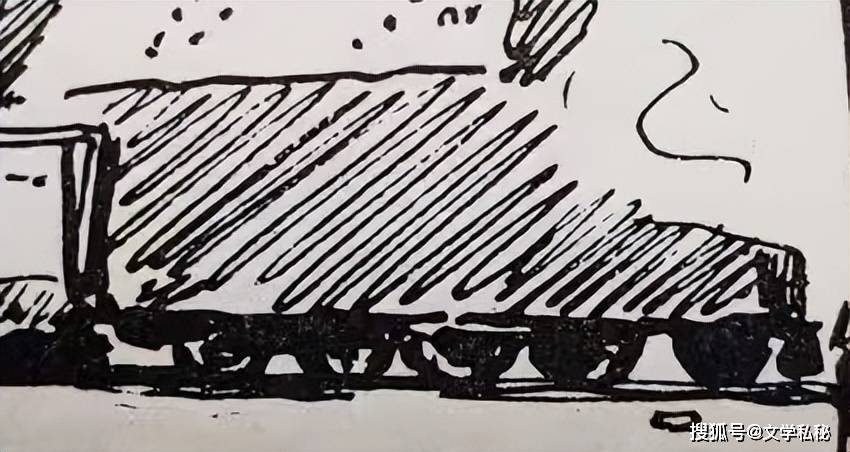

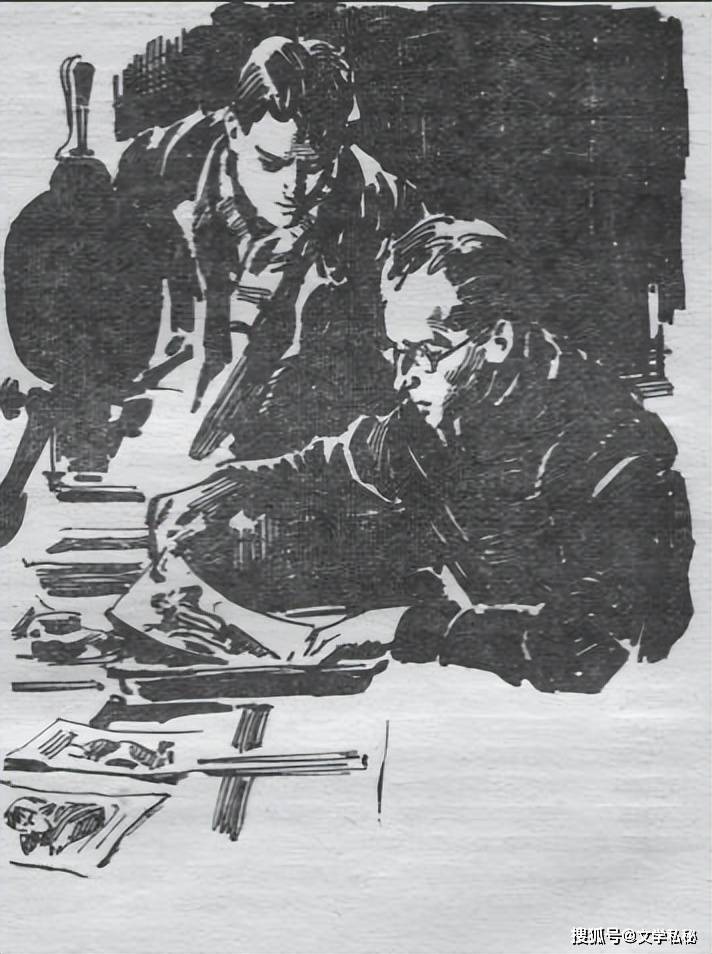

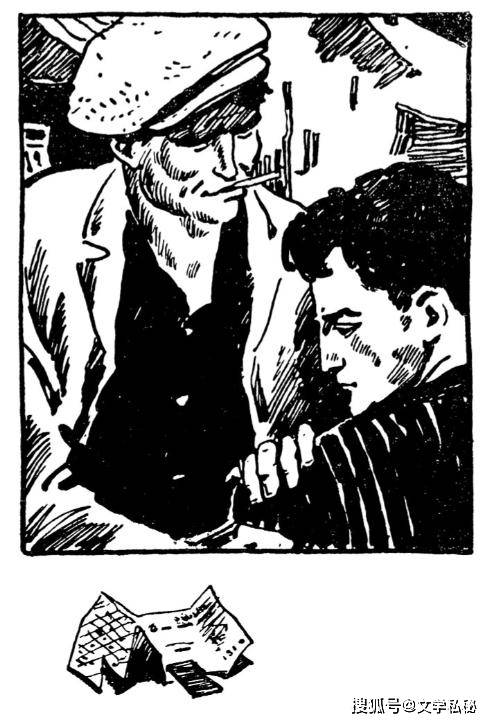

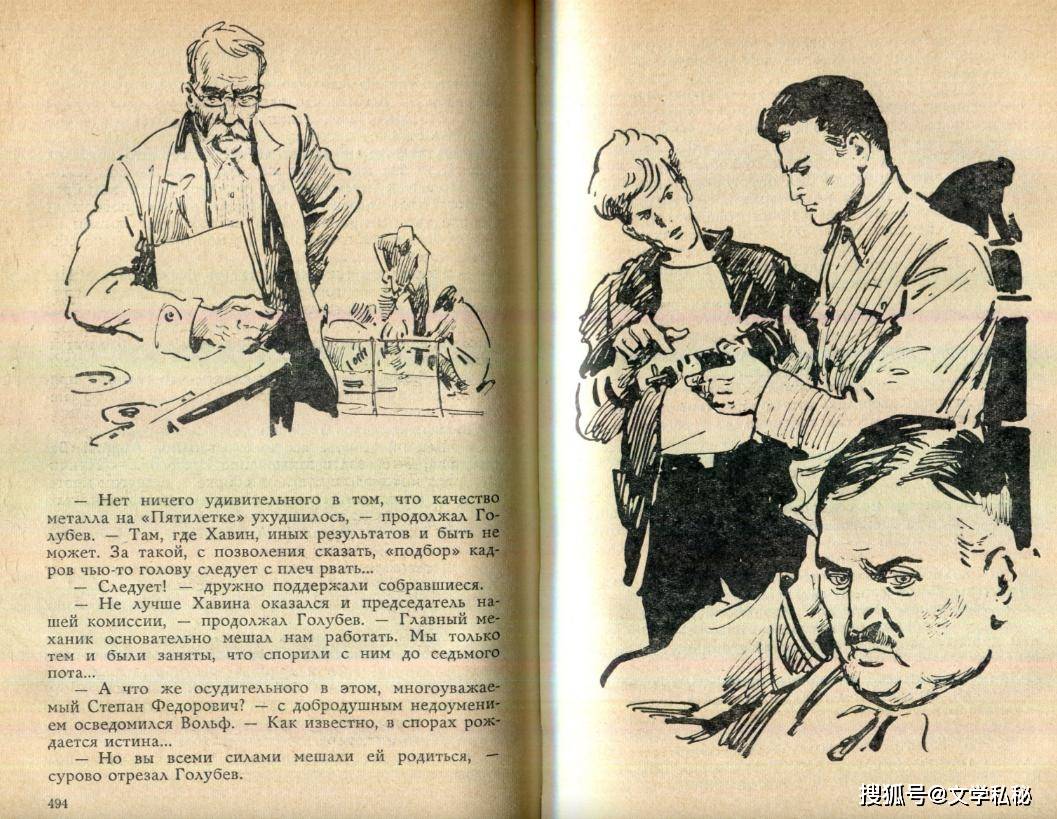

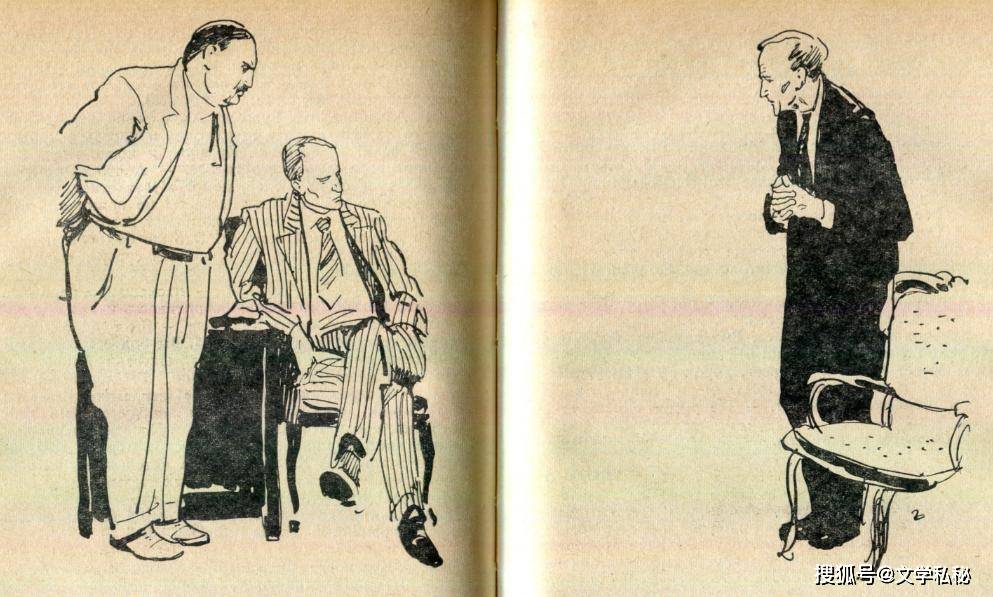

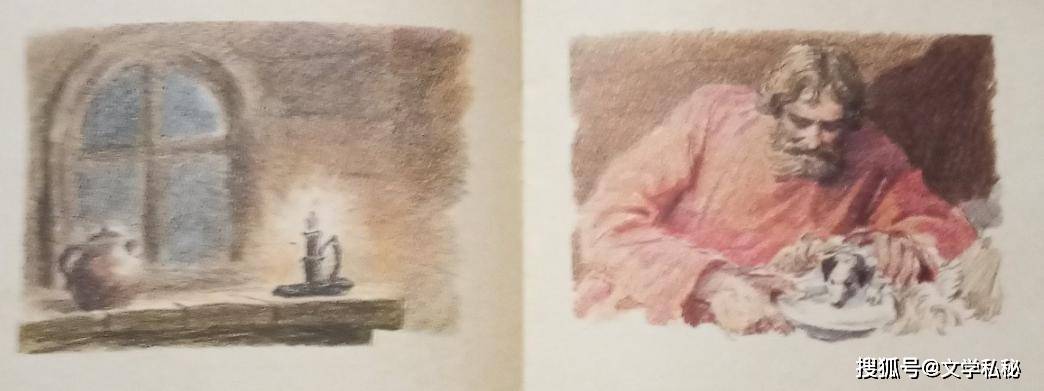

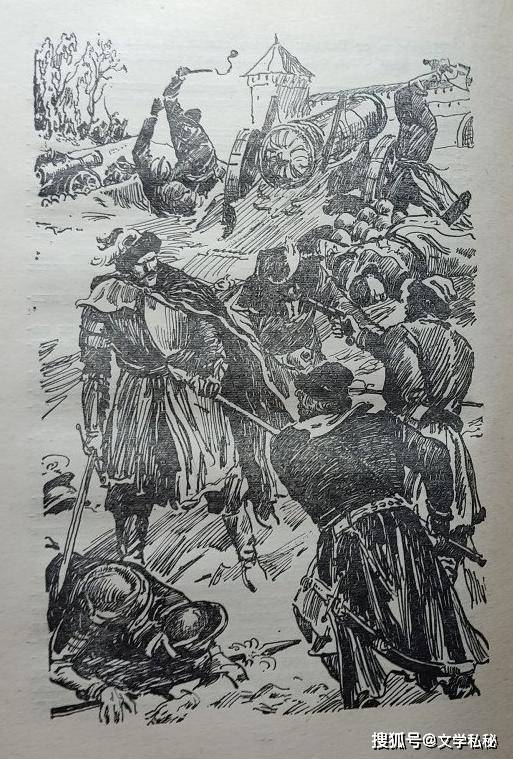

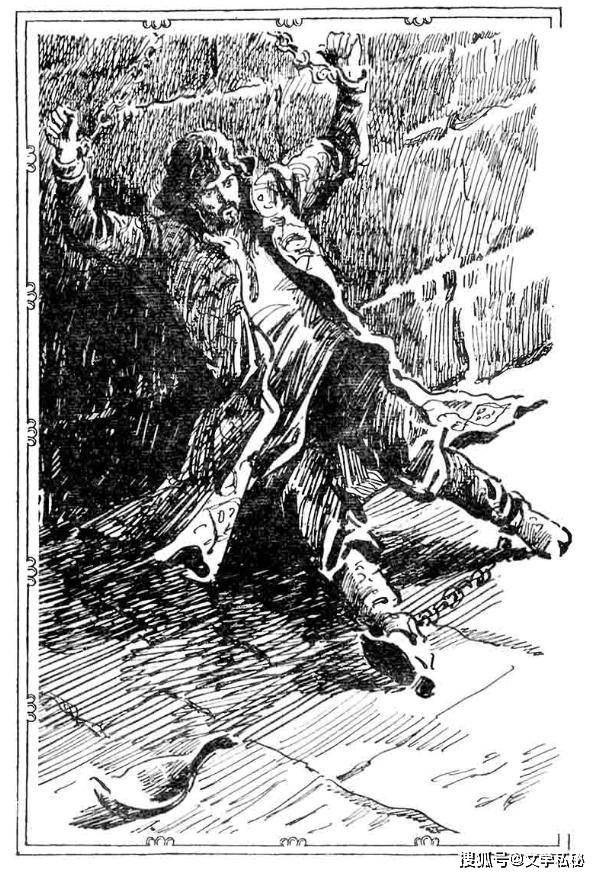

一看线条:

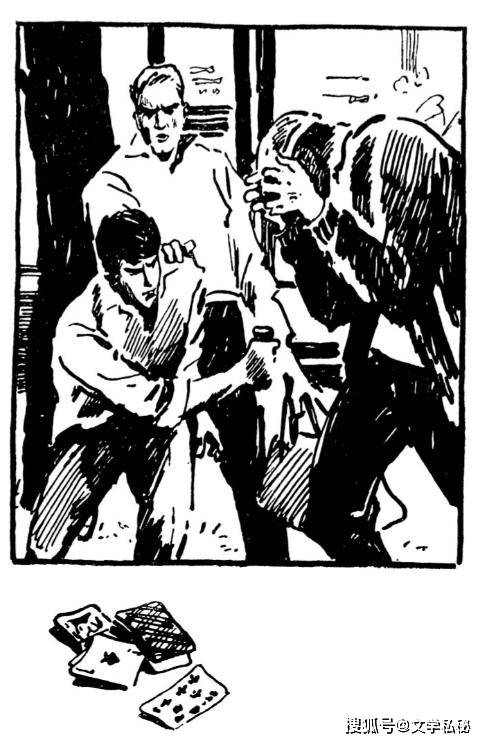

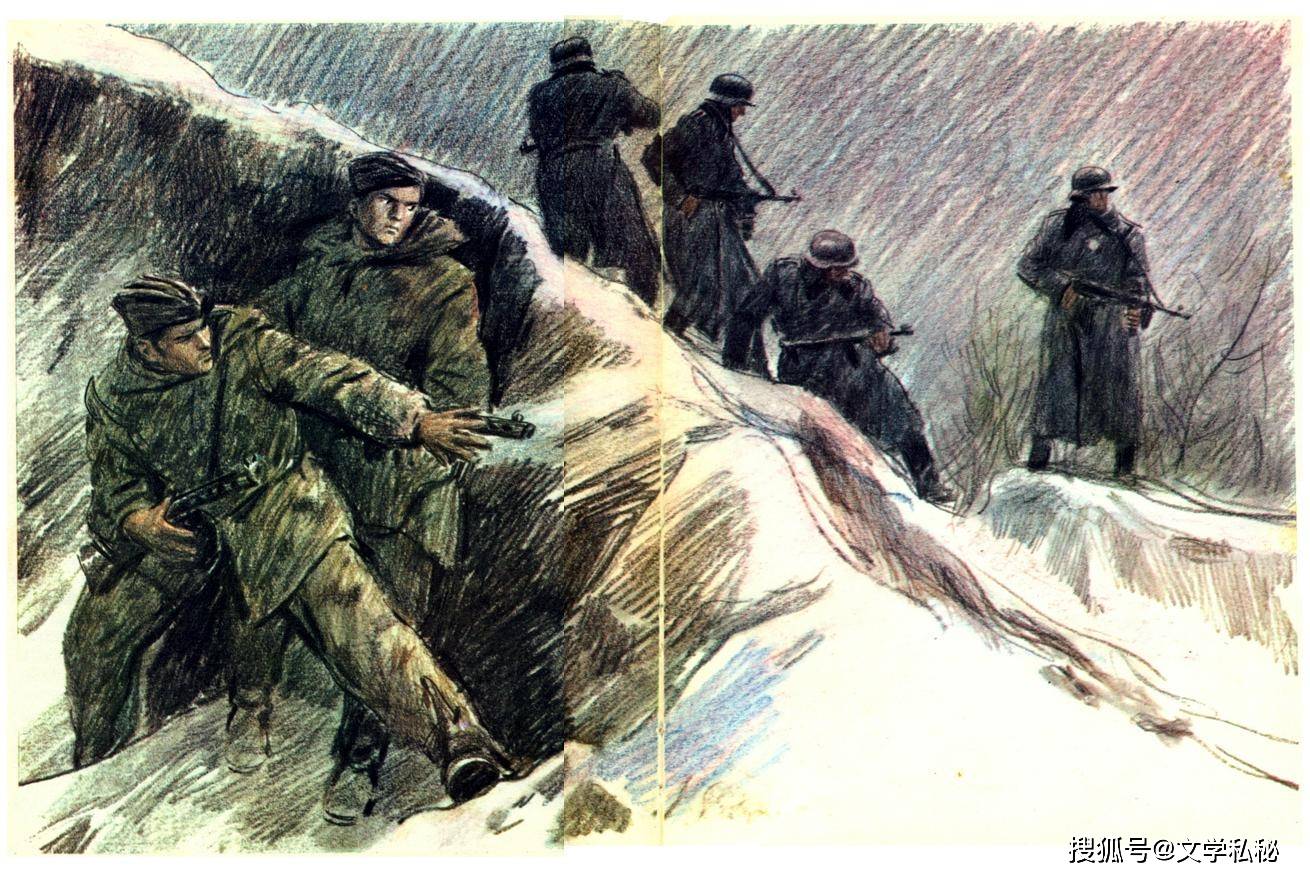

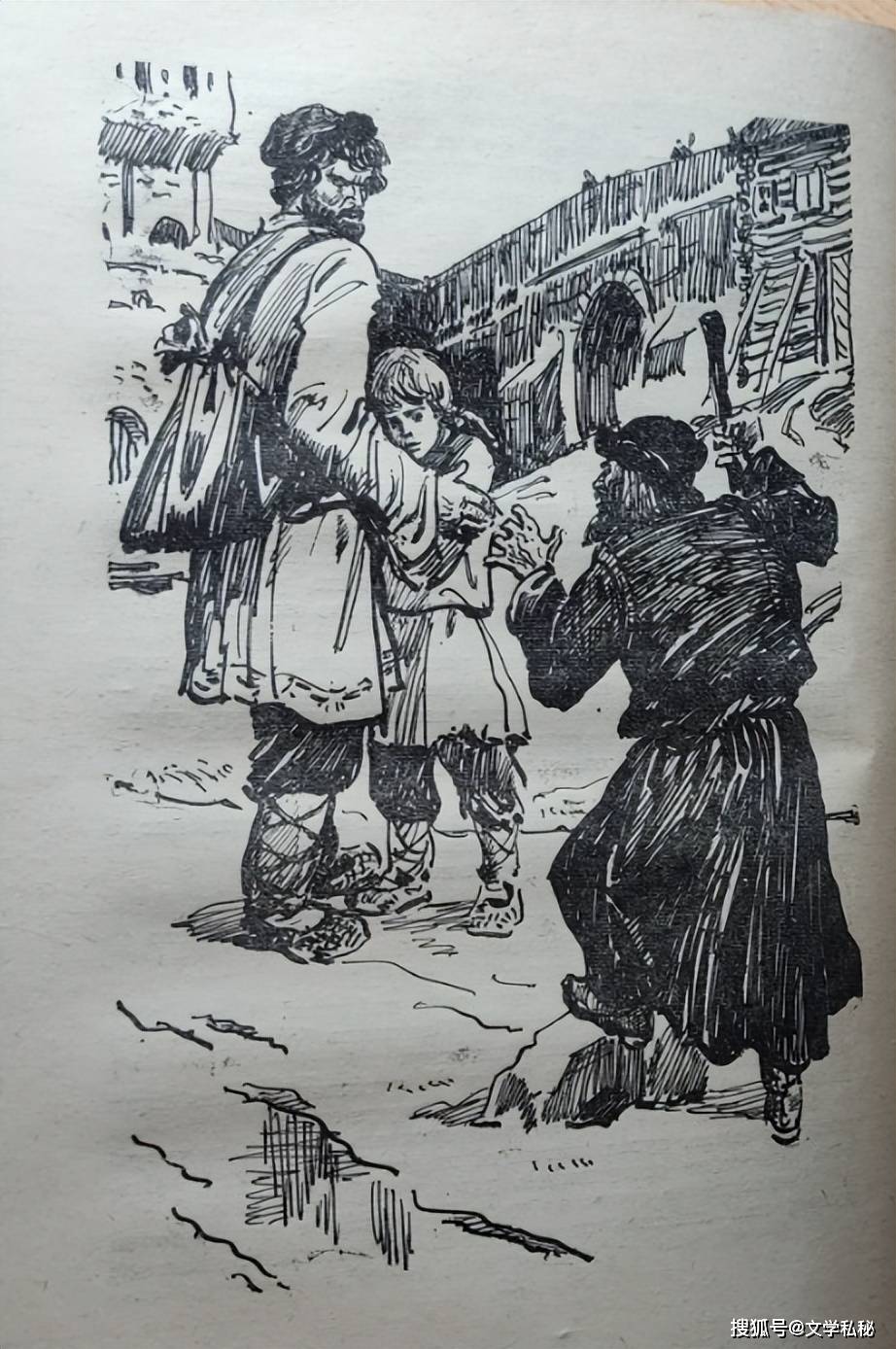

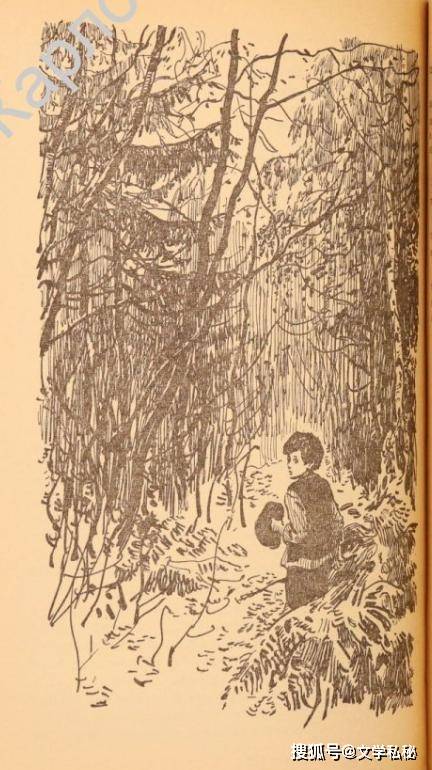

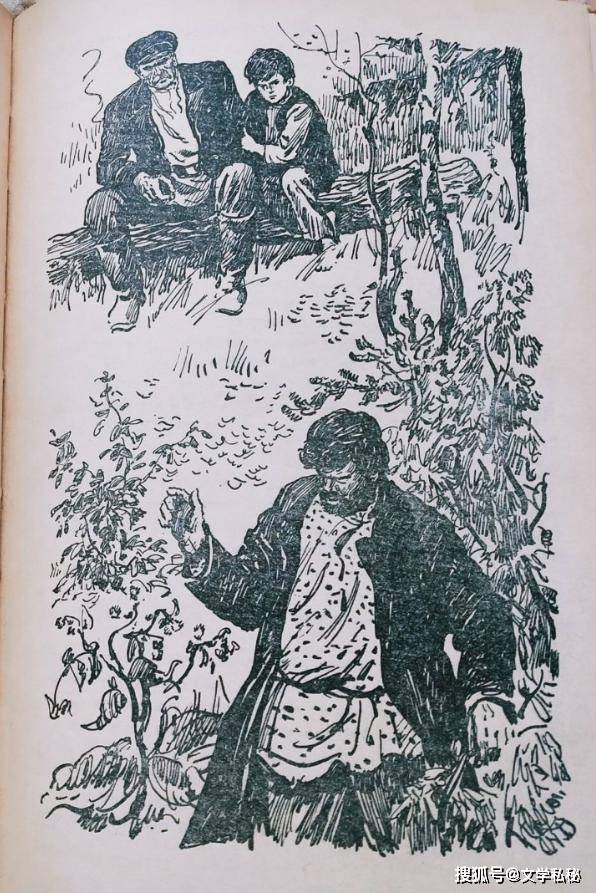

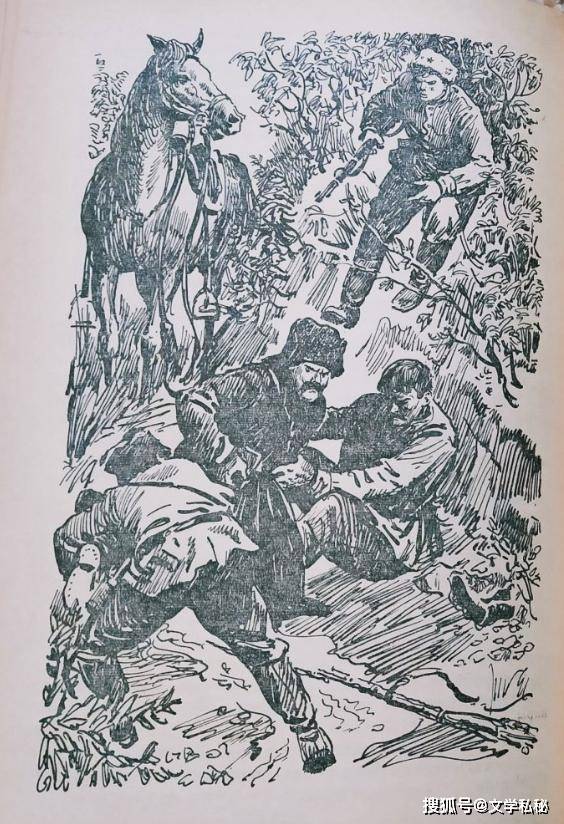

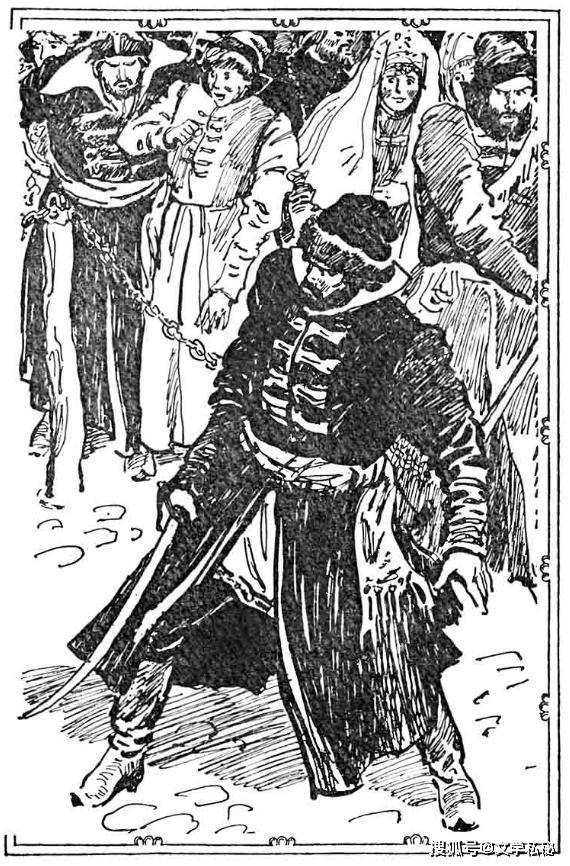

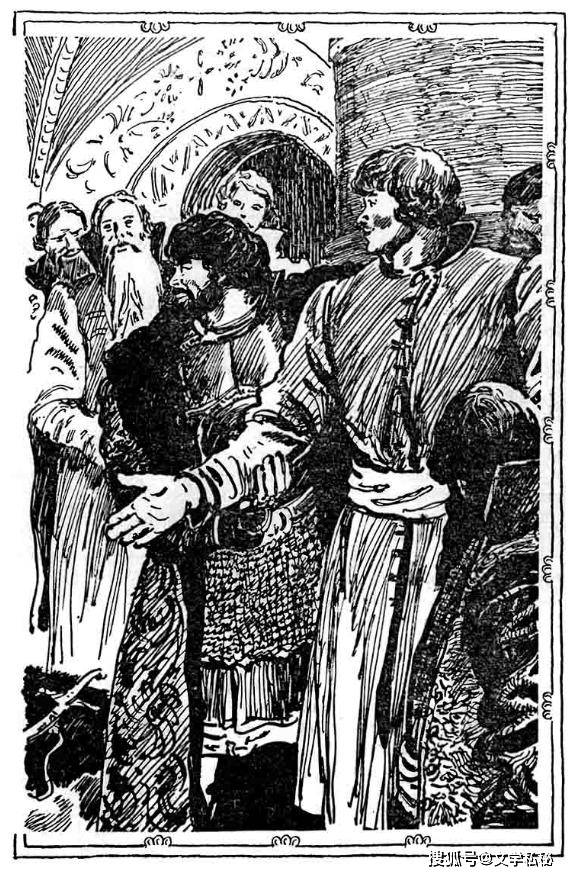

我们比较一下,《钢铁是怎样炼成的》插图画家与著名画家用笔都是用素描的线条,勾勒出场景与人物。

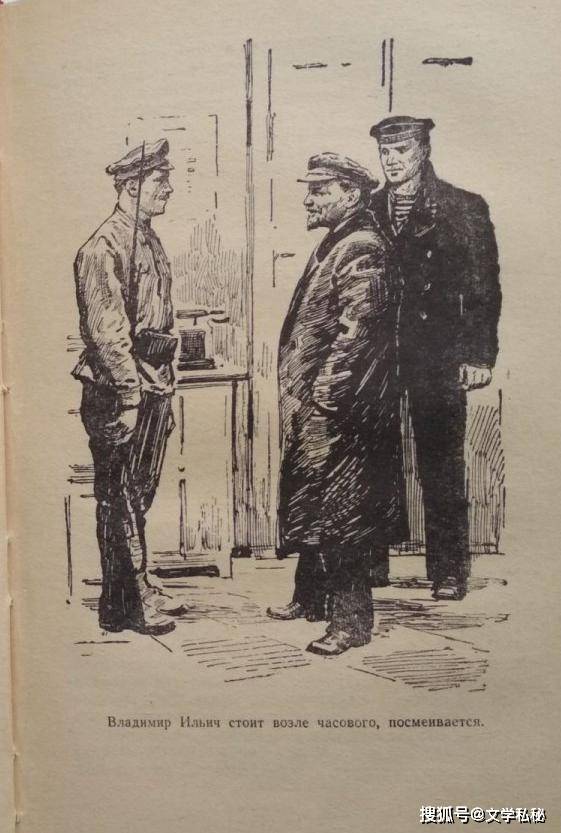

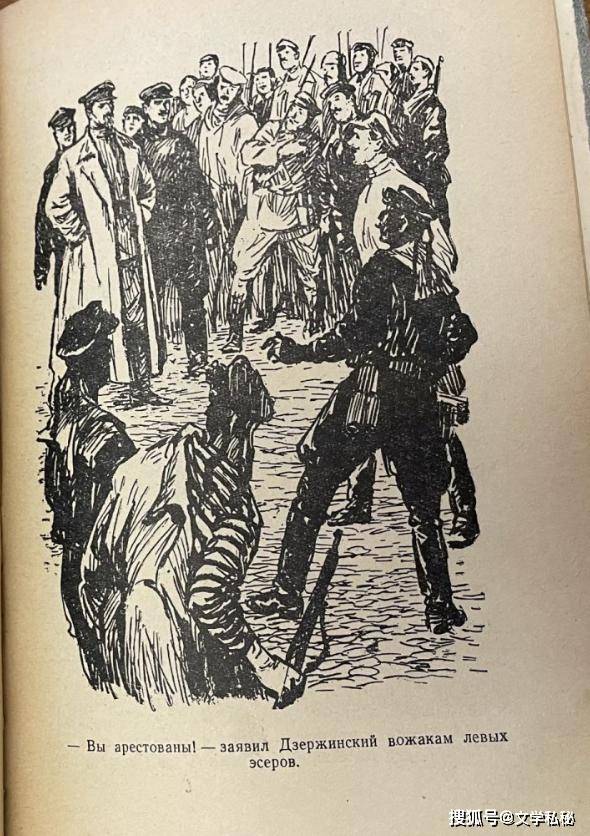

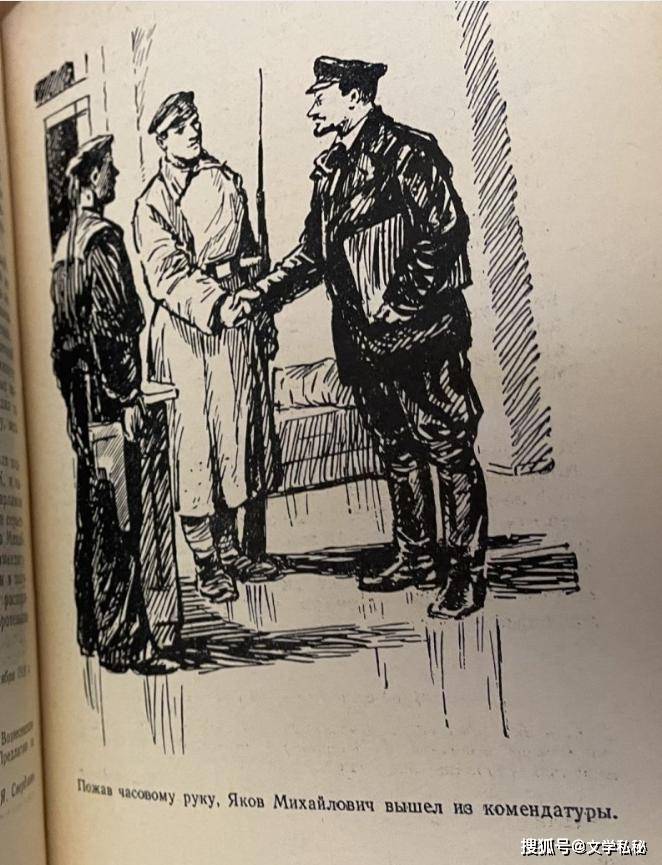

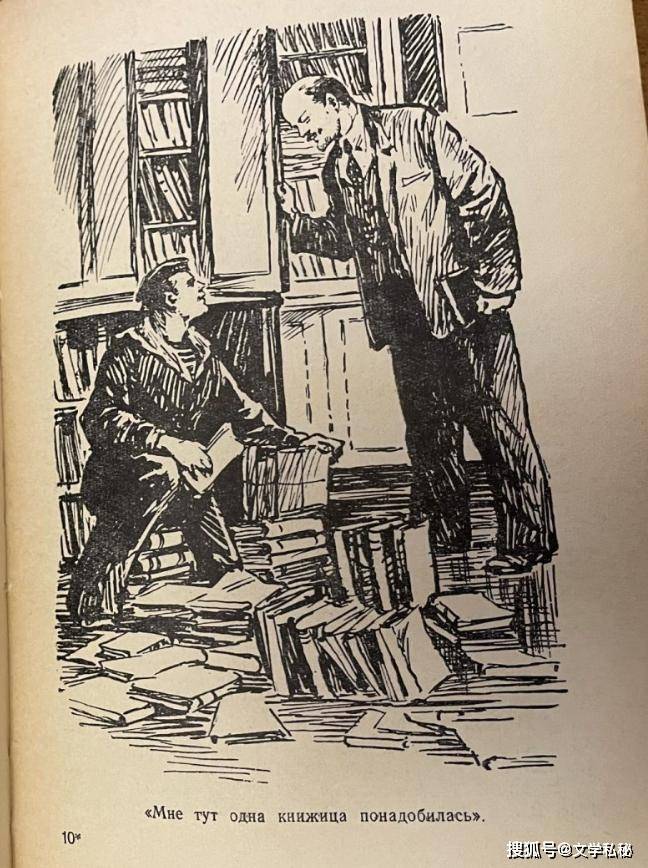

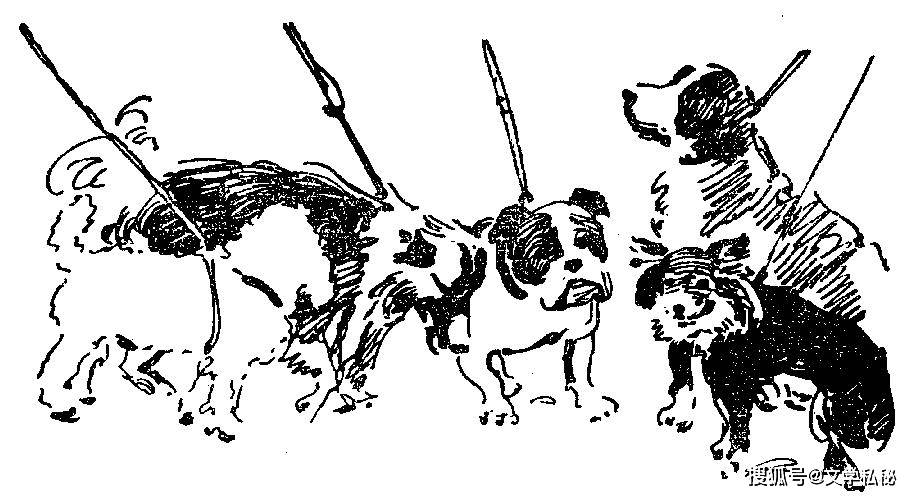

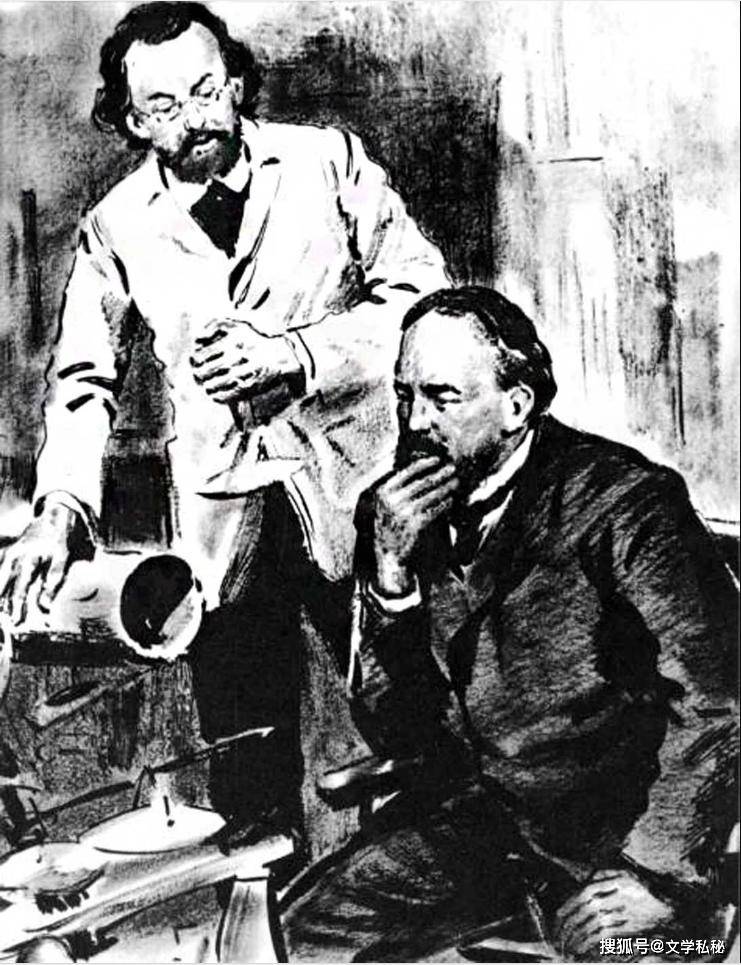

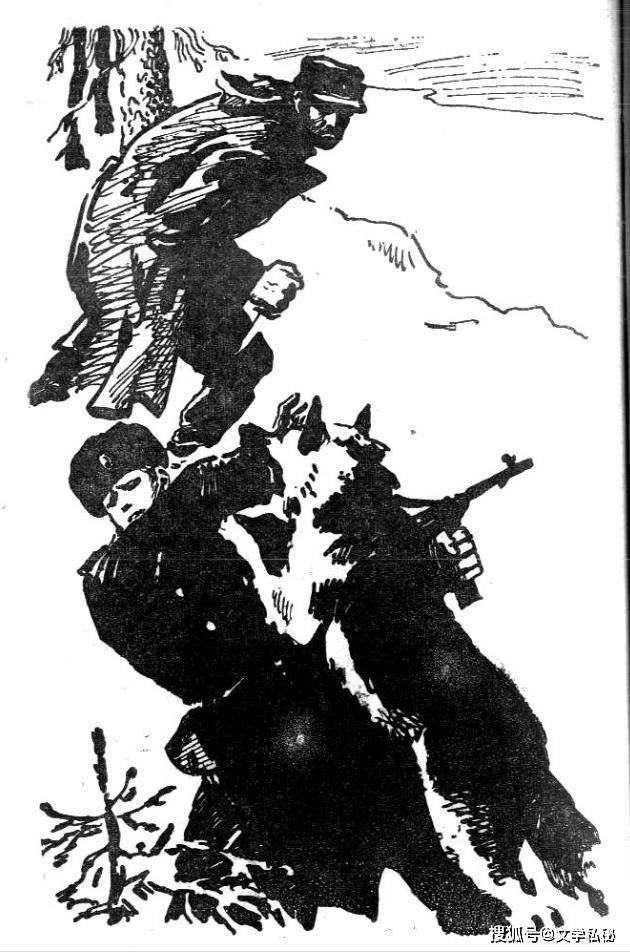

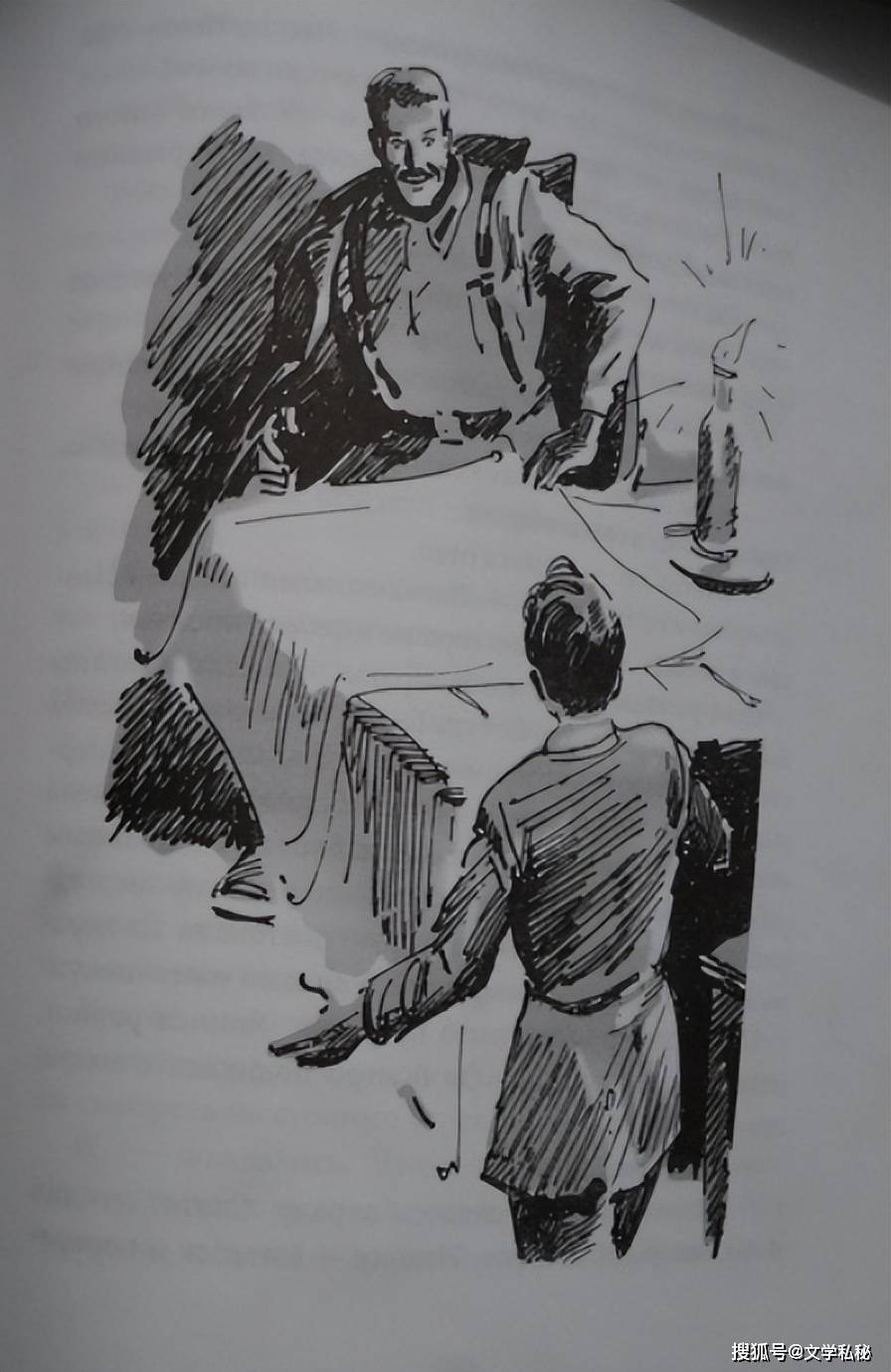

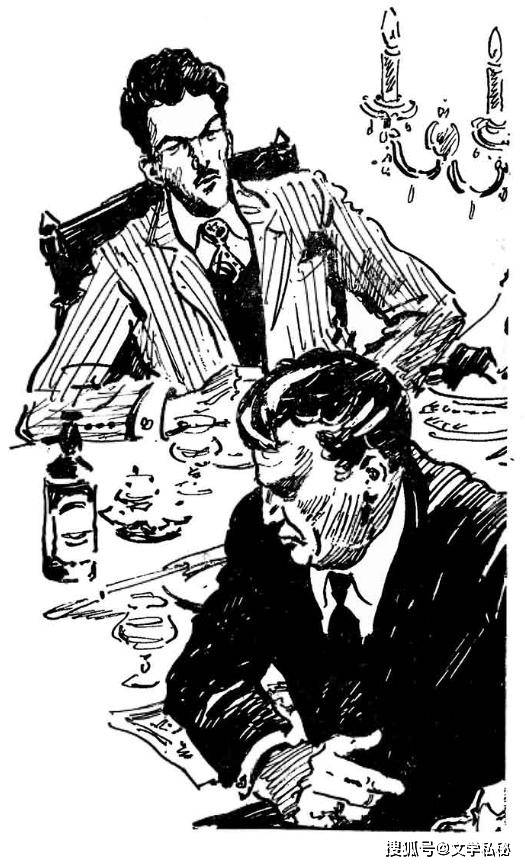

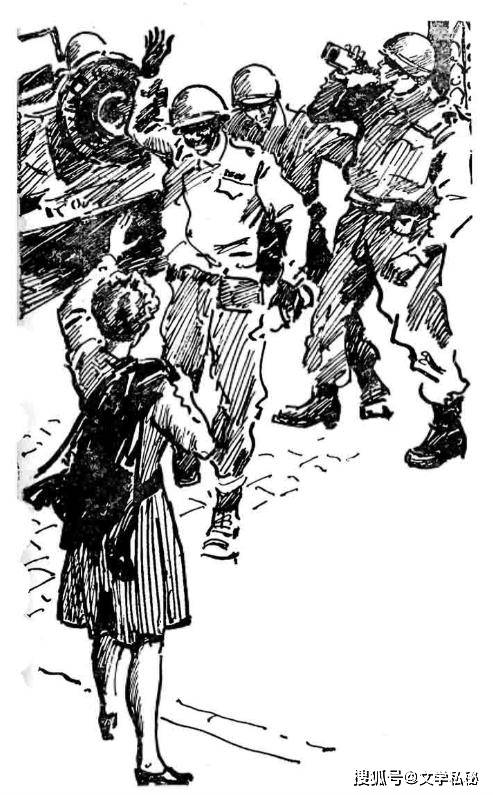

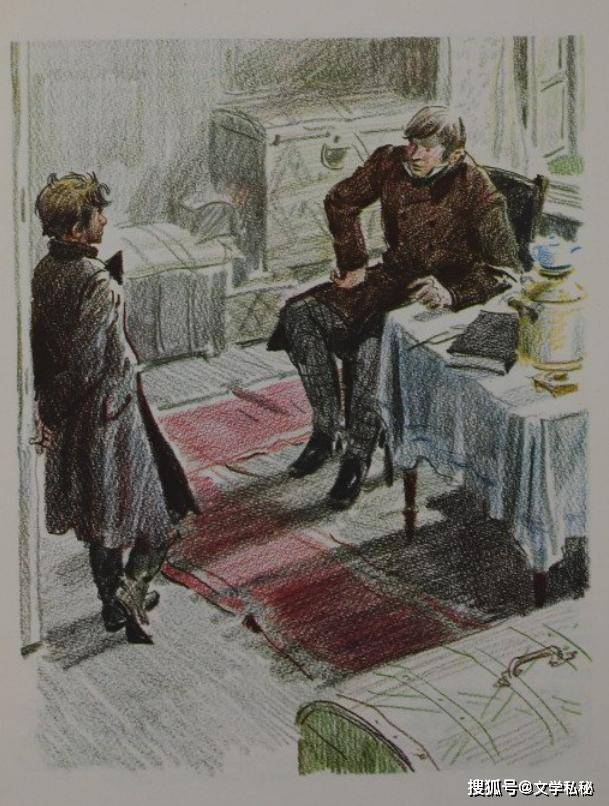

先看《钢铁是怎样炼成的》插图中的线条,是连贯、可称作闭环的的密集线条:

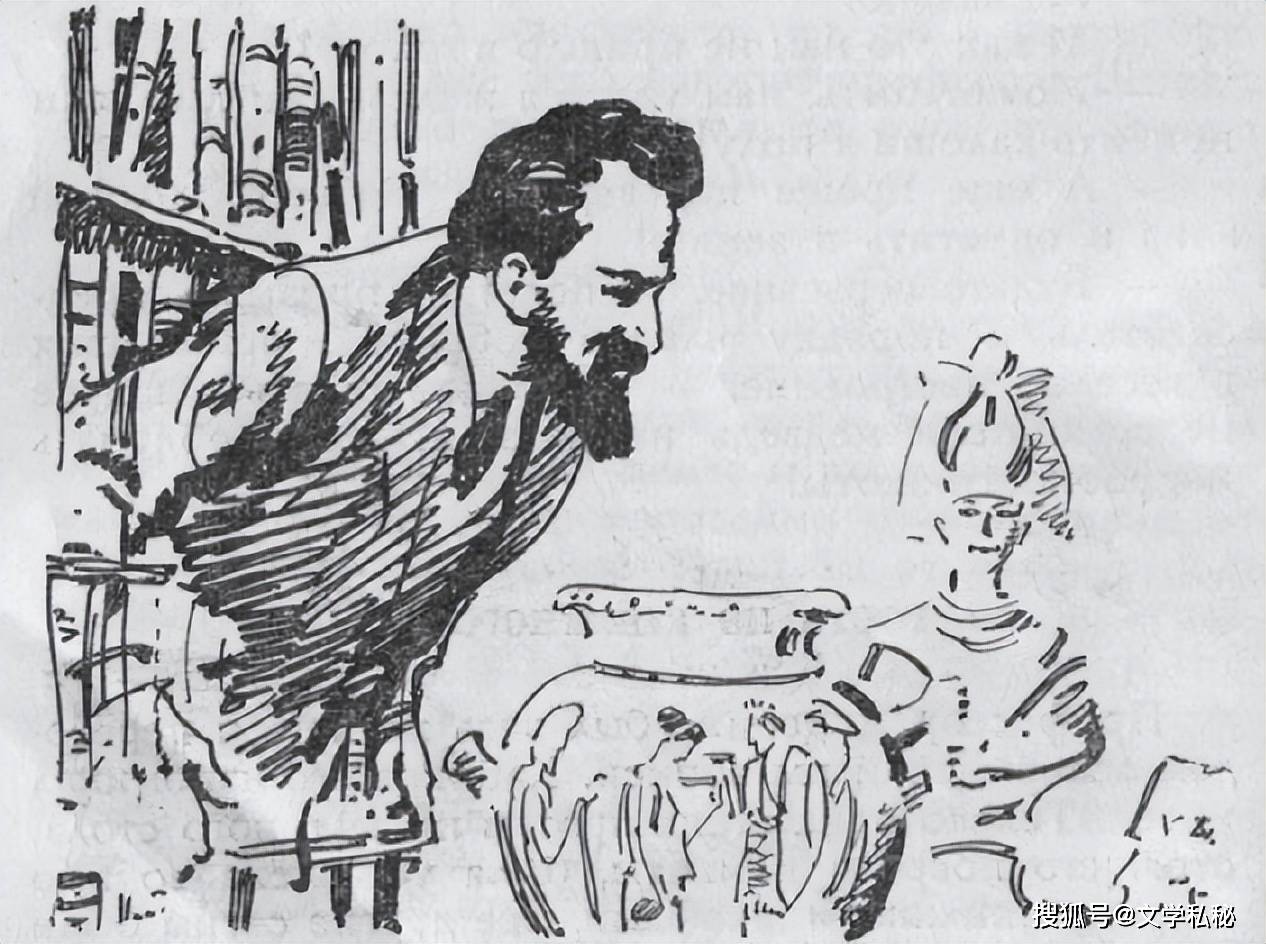

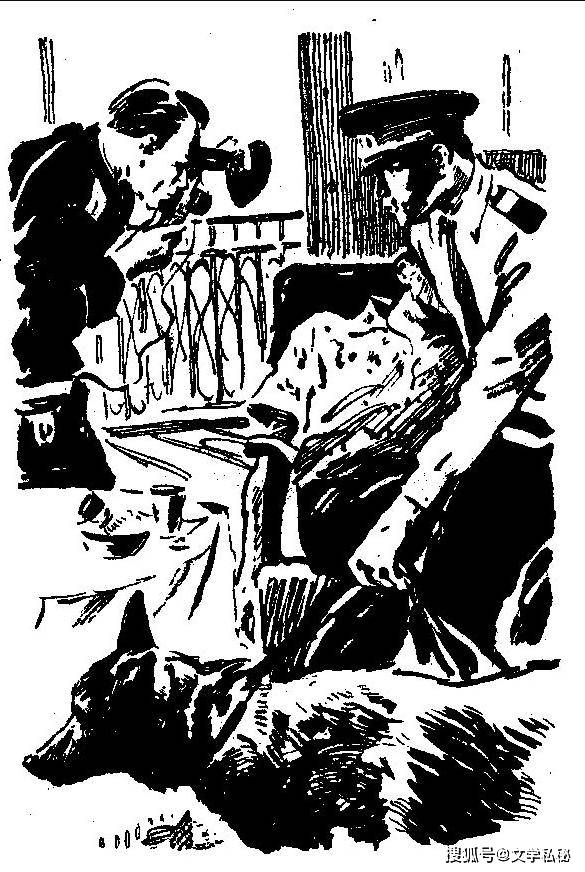

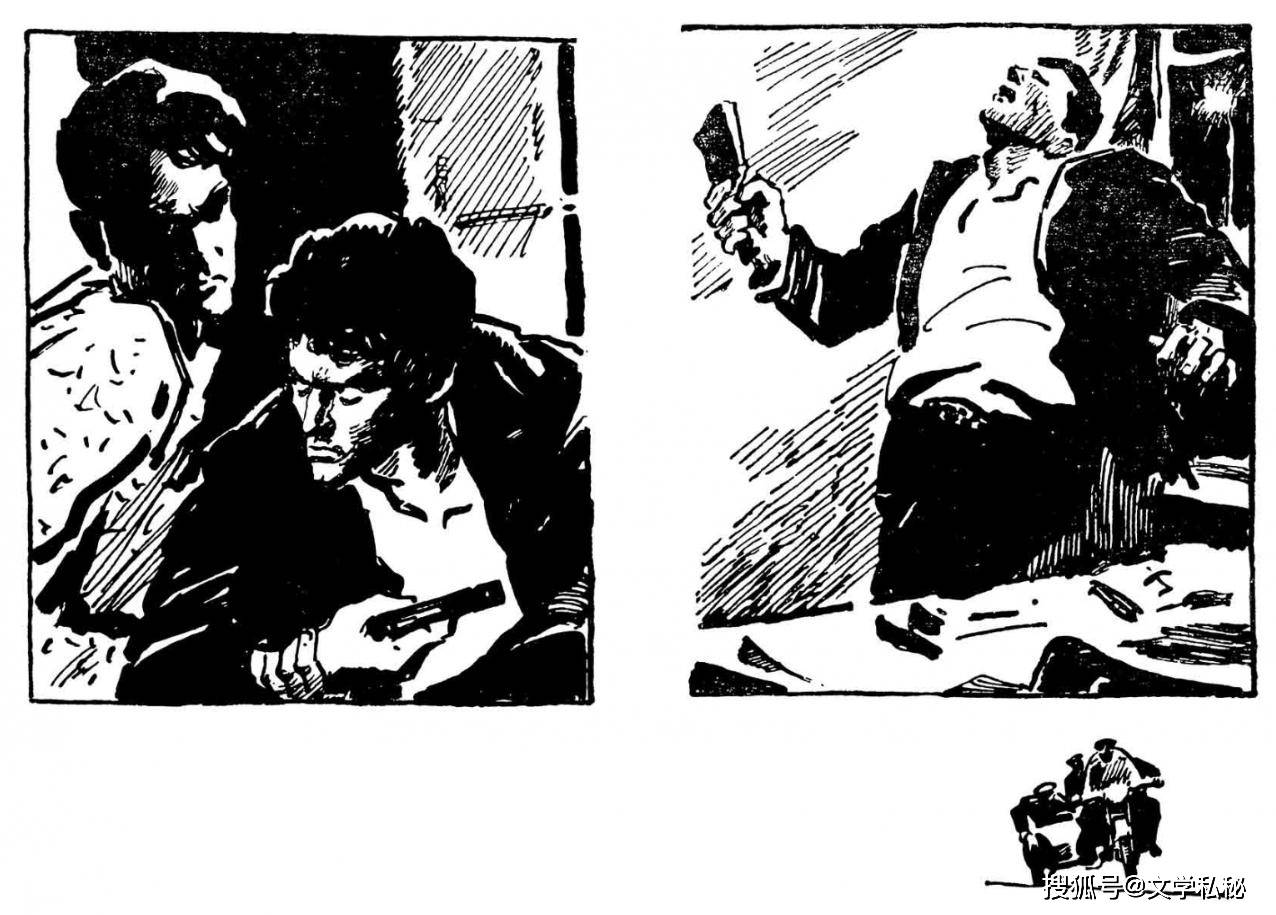

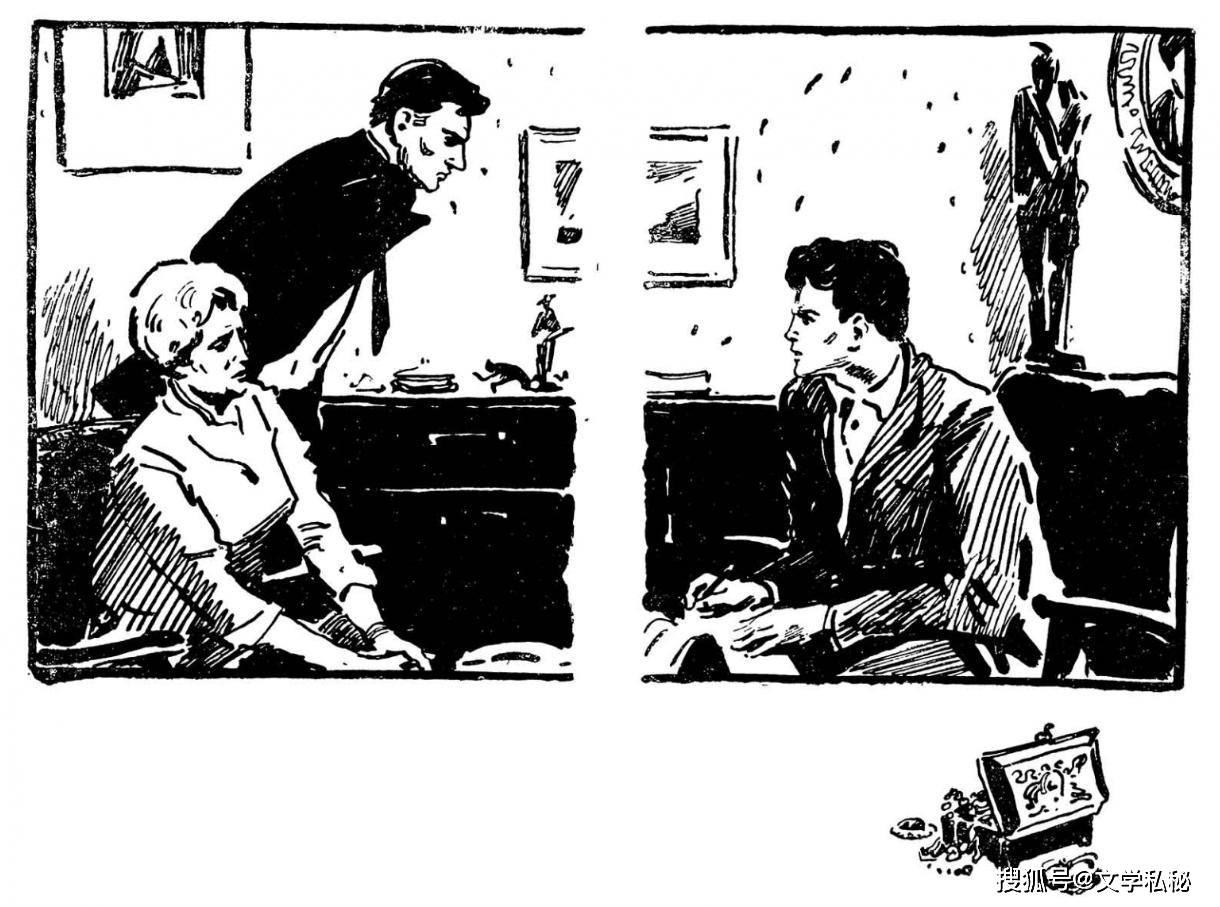

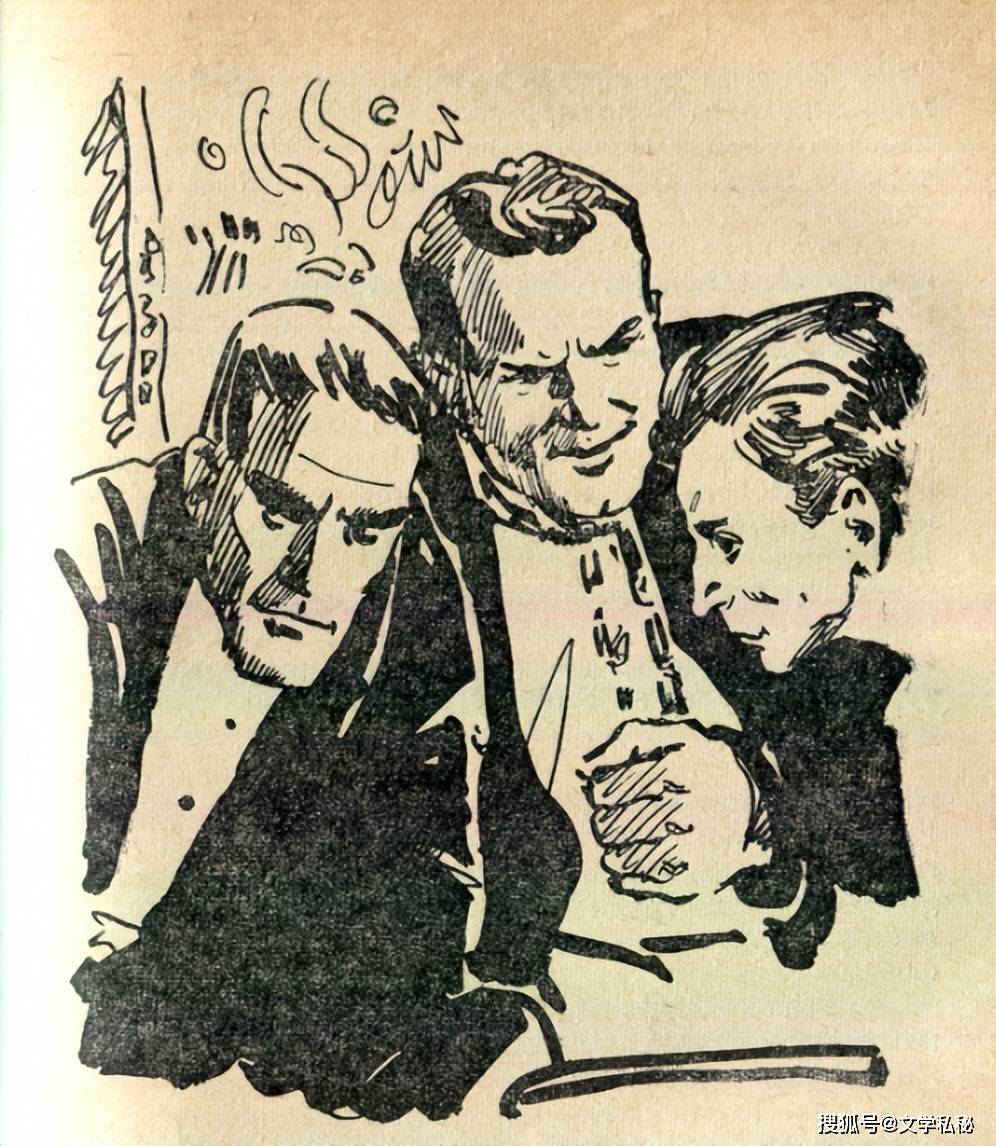

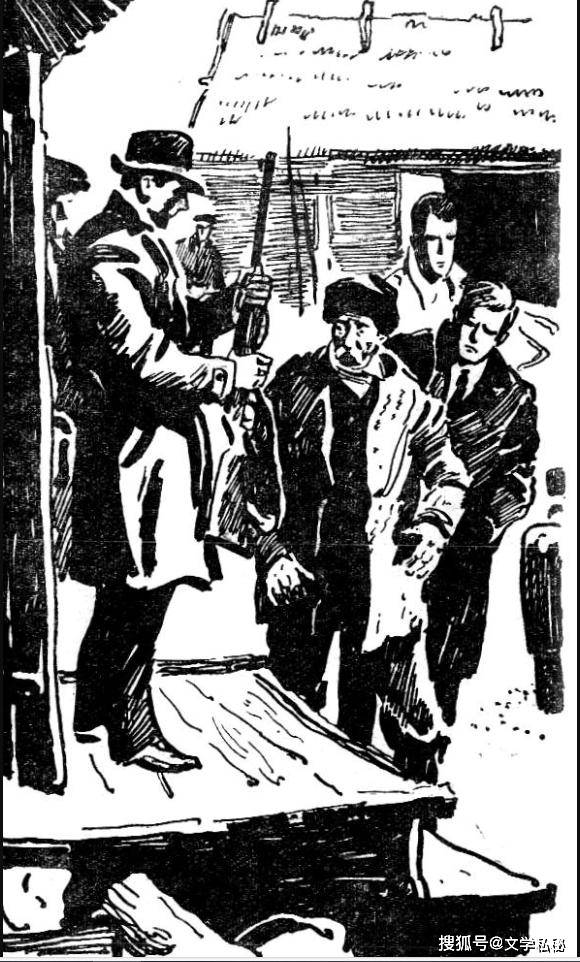

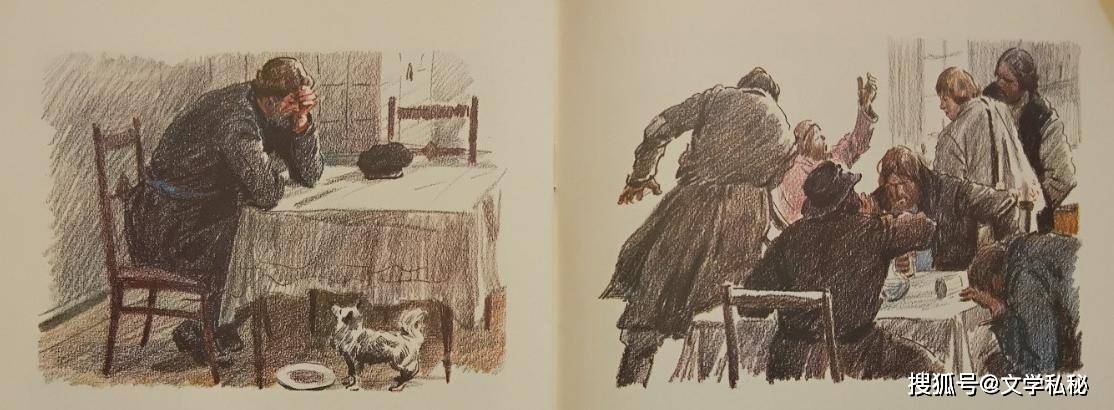

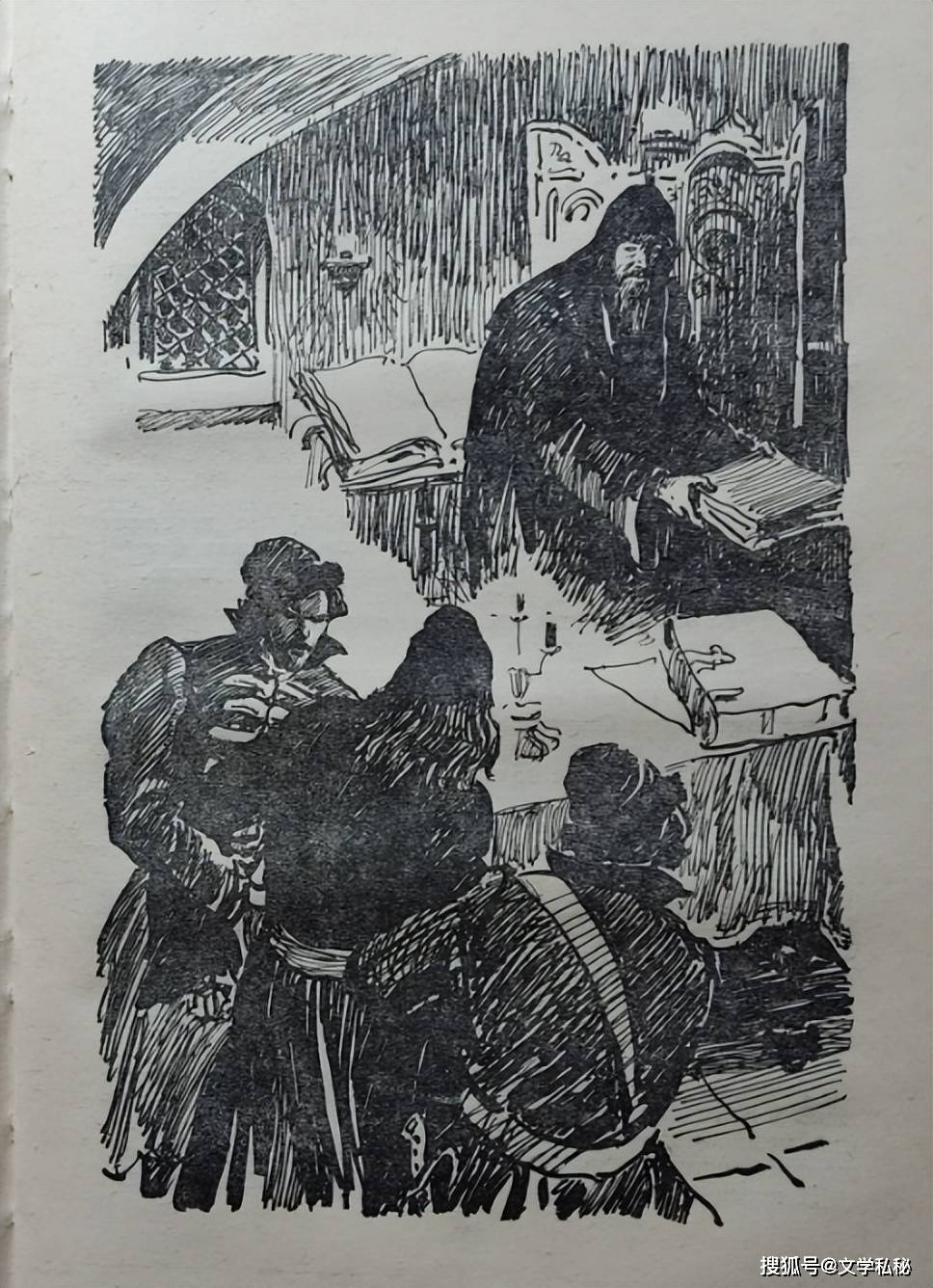

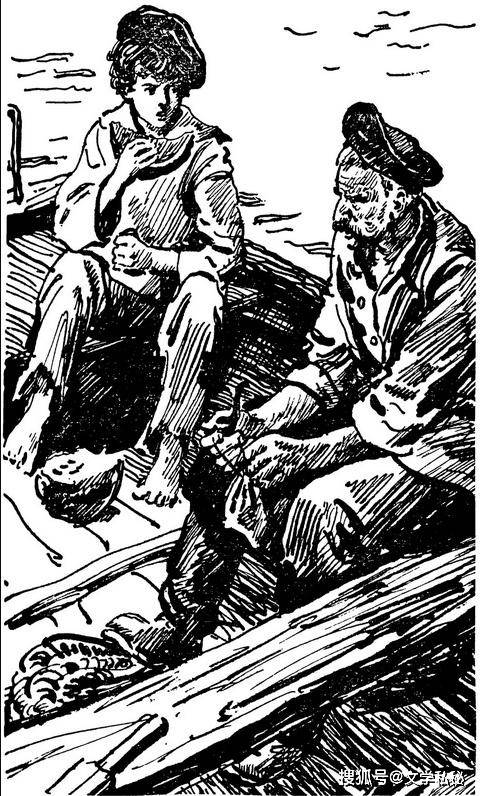

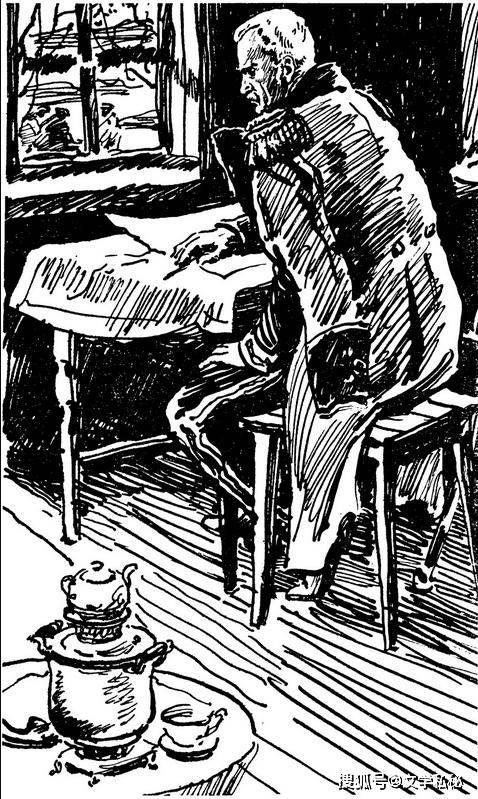

再看看画家的其它作品中的线条,同样是闭环的看似无序却自成体系的笔墨勾勒:

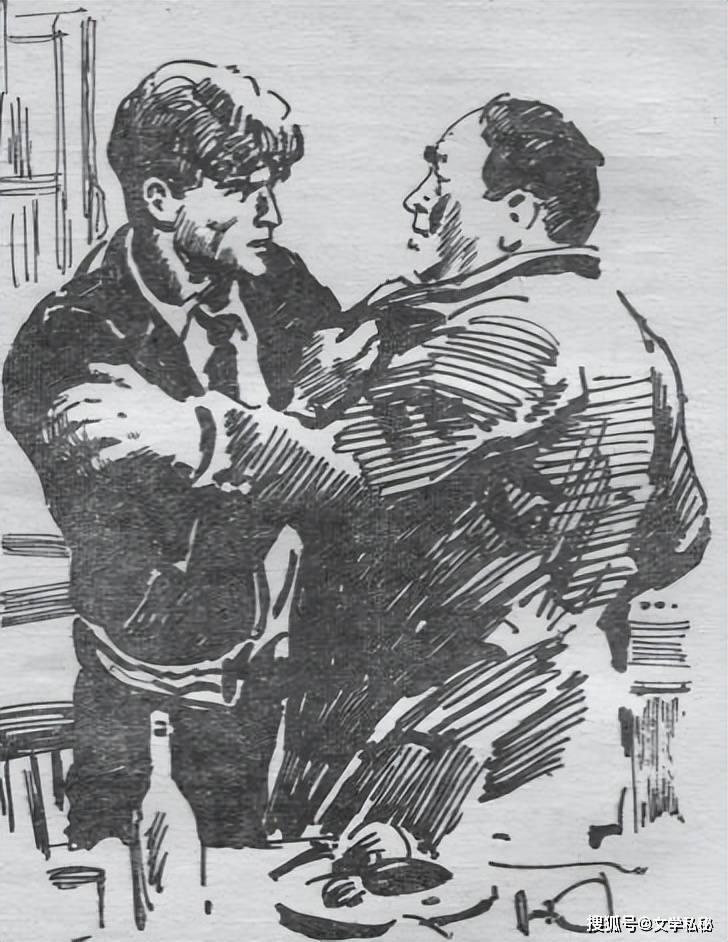

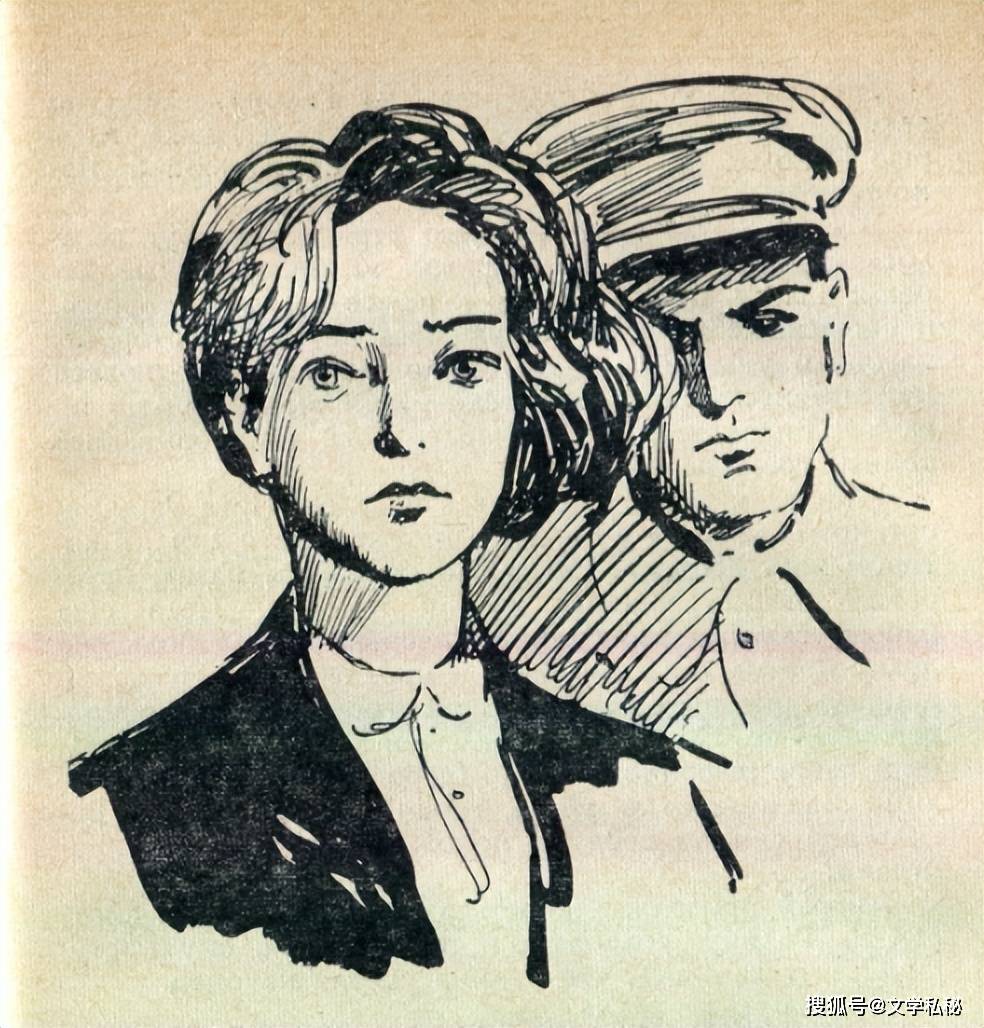

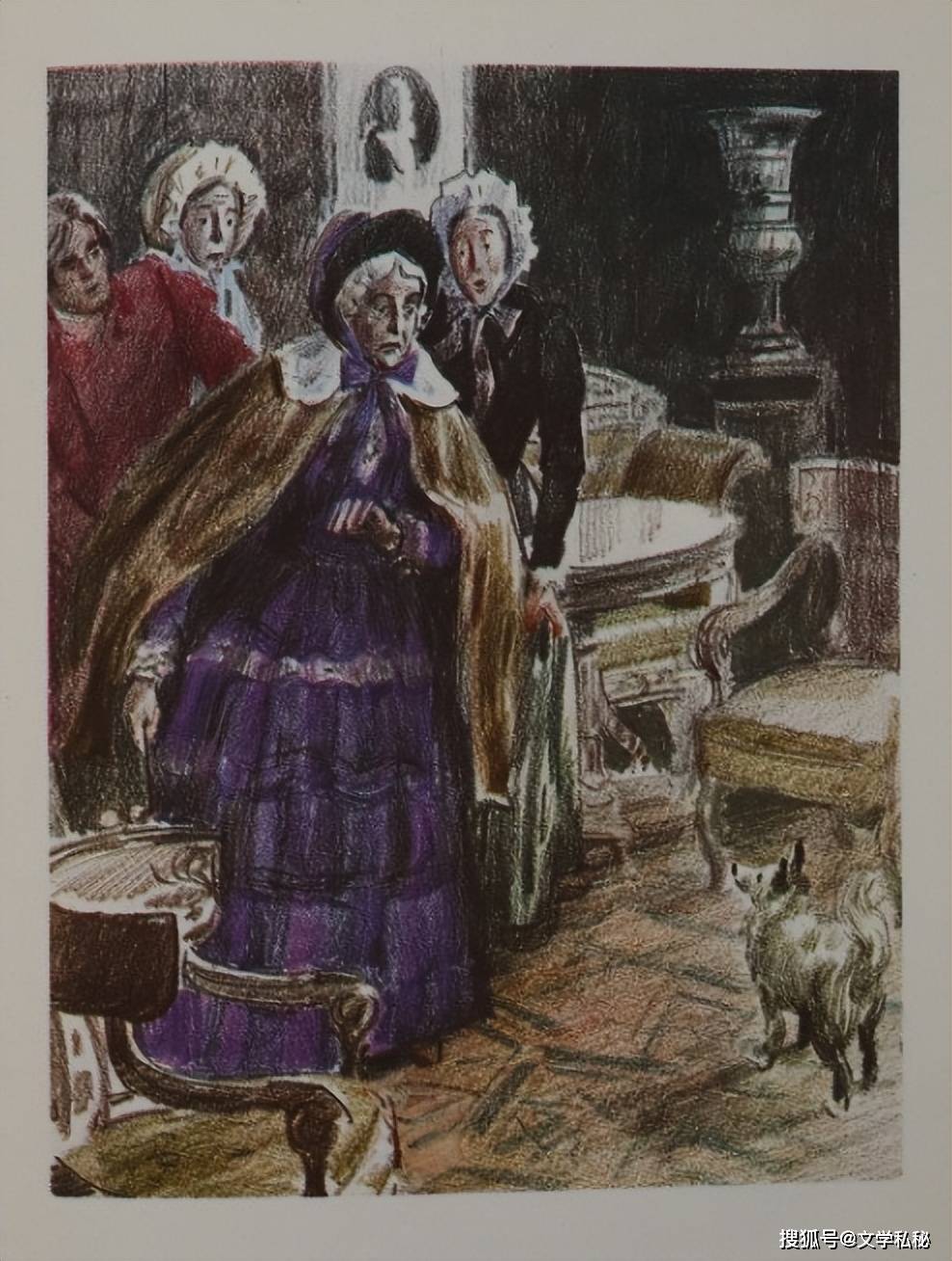

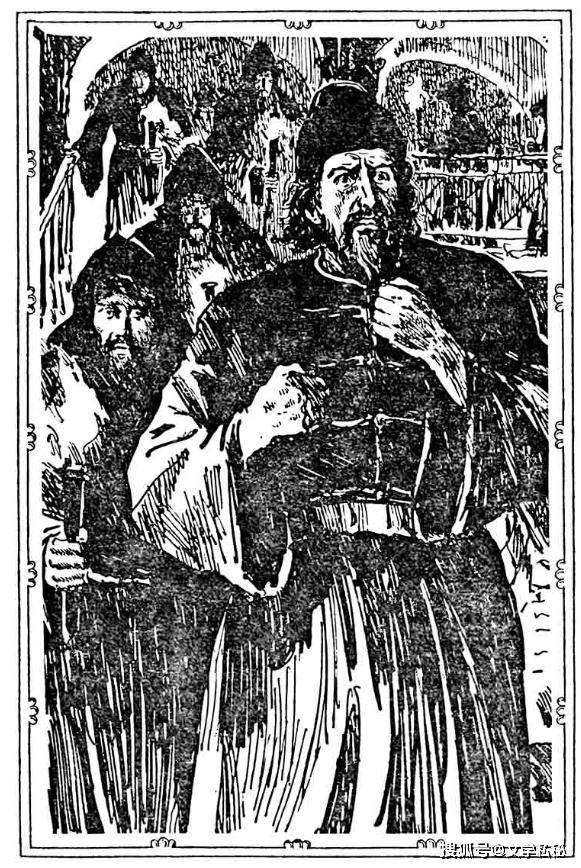

二看人物:

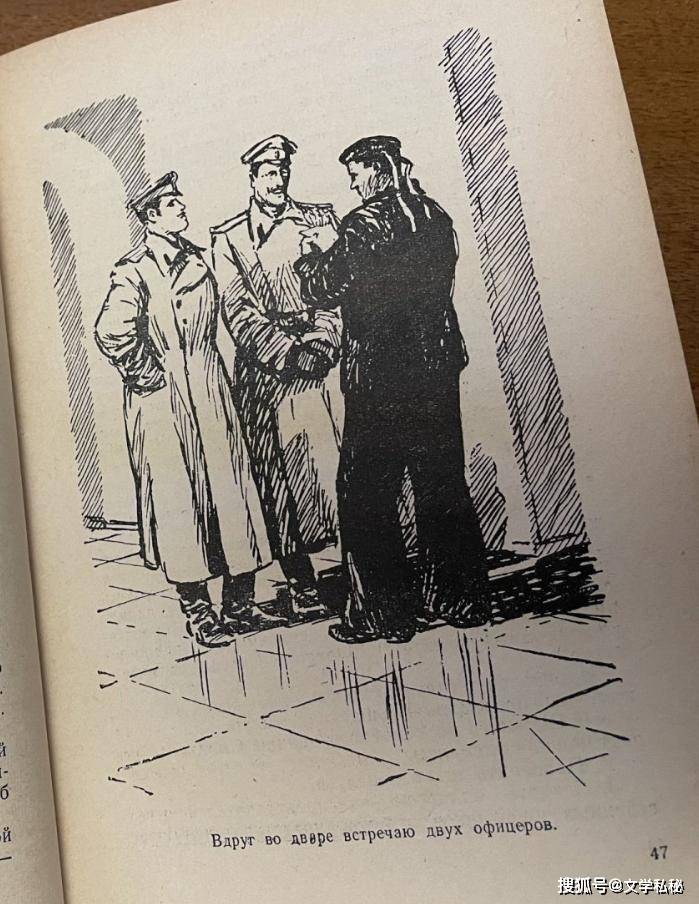

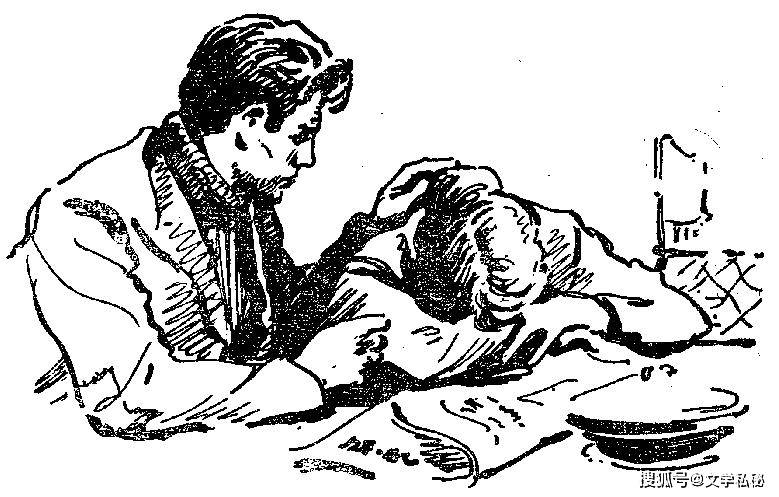

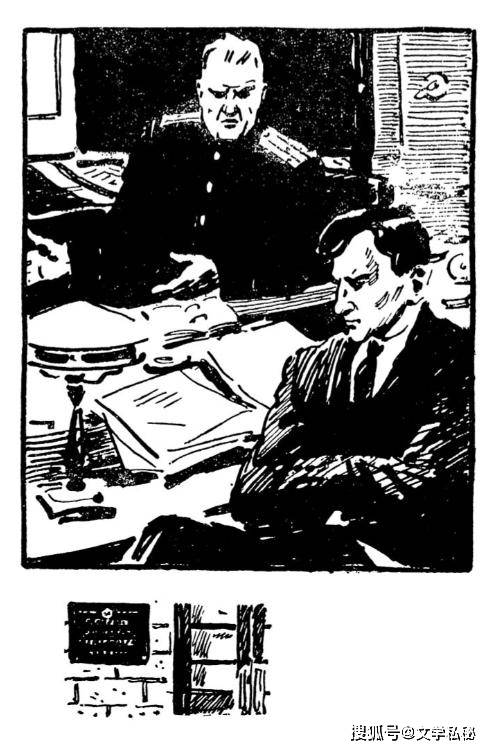

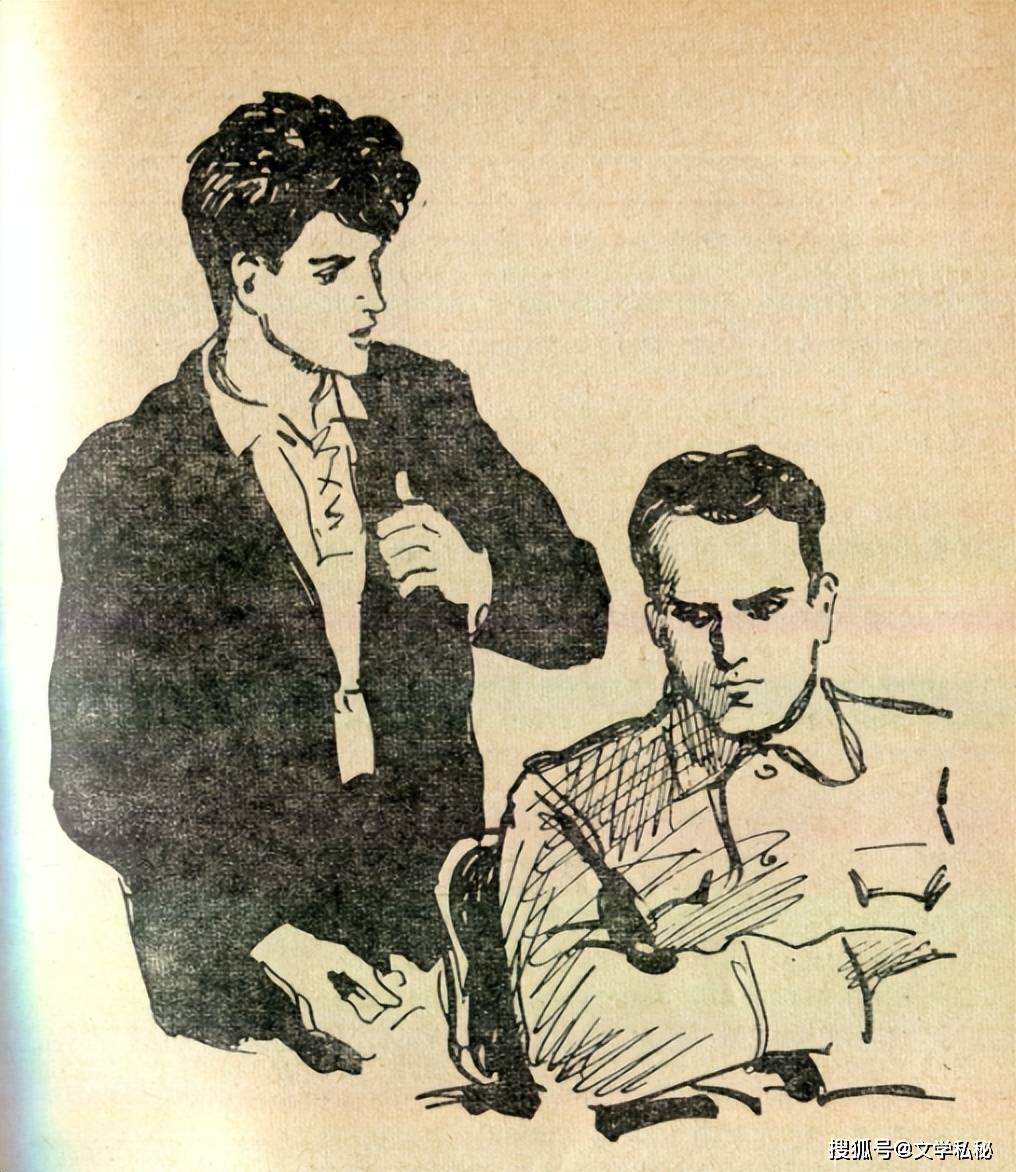

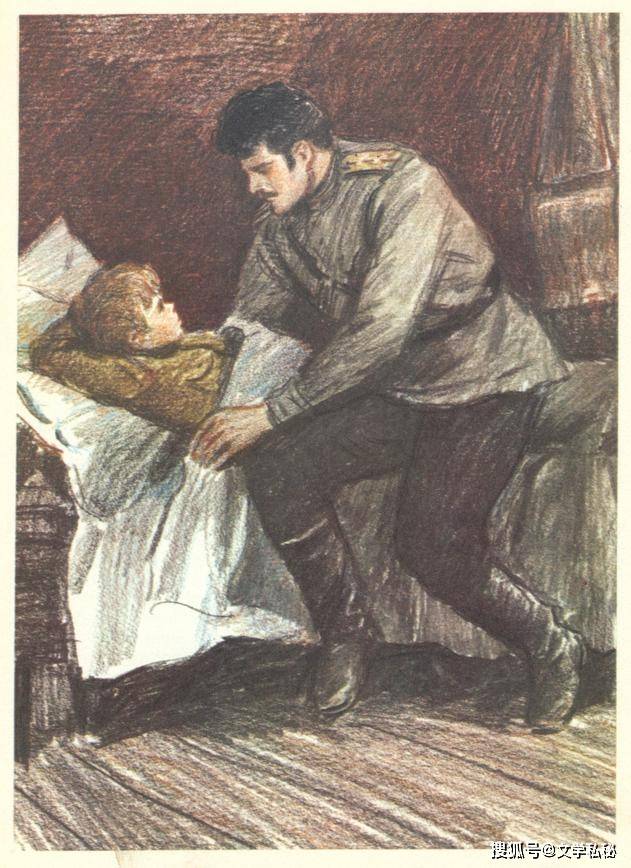

两个画家对人物的造型设计,可以看出,脸型与神态都有相似的表情。

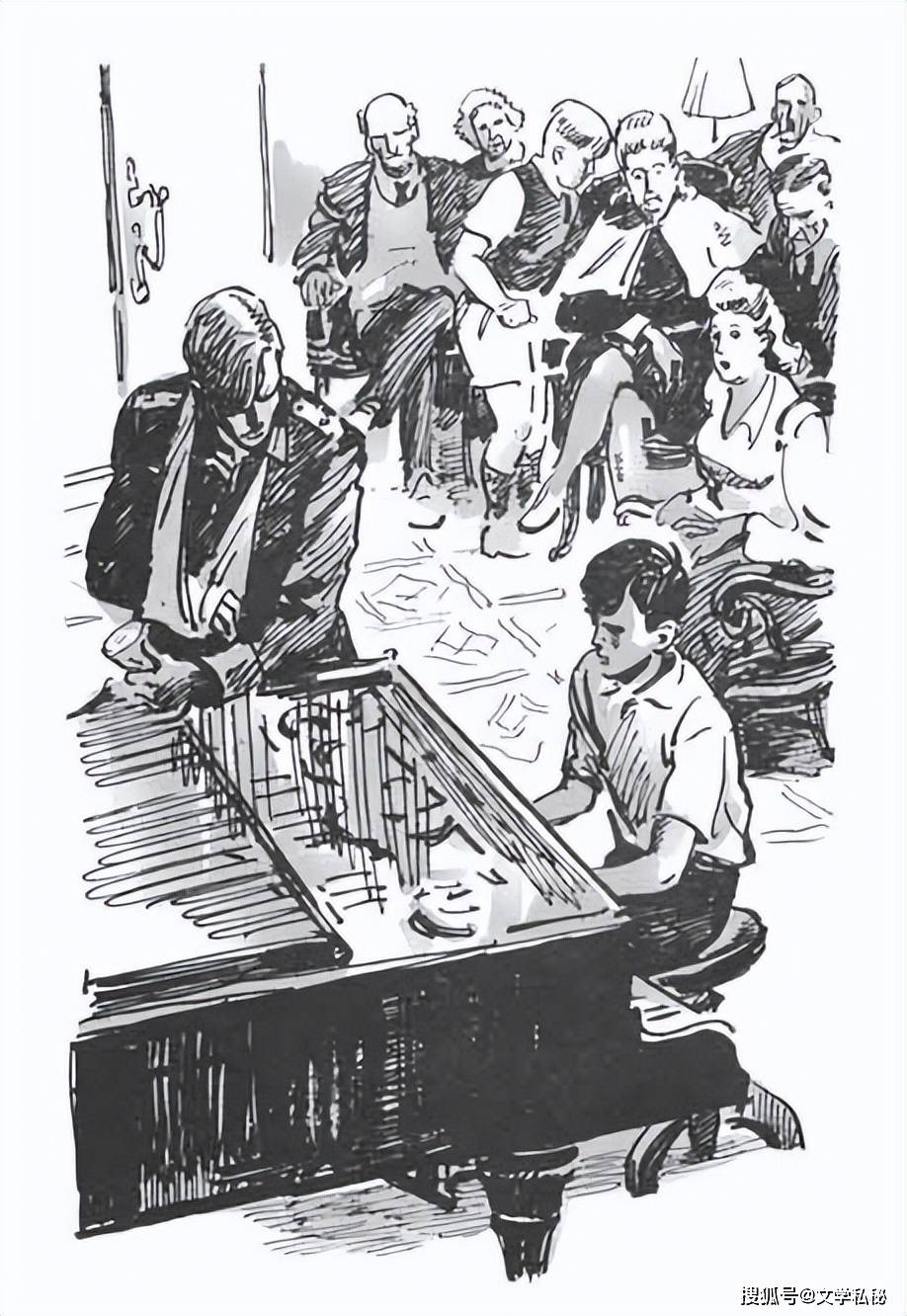

下面是两组人物的侧面,用笔与人物轮廓完全一样:

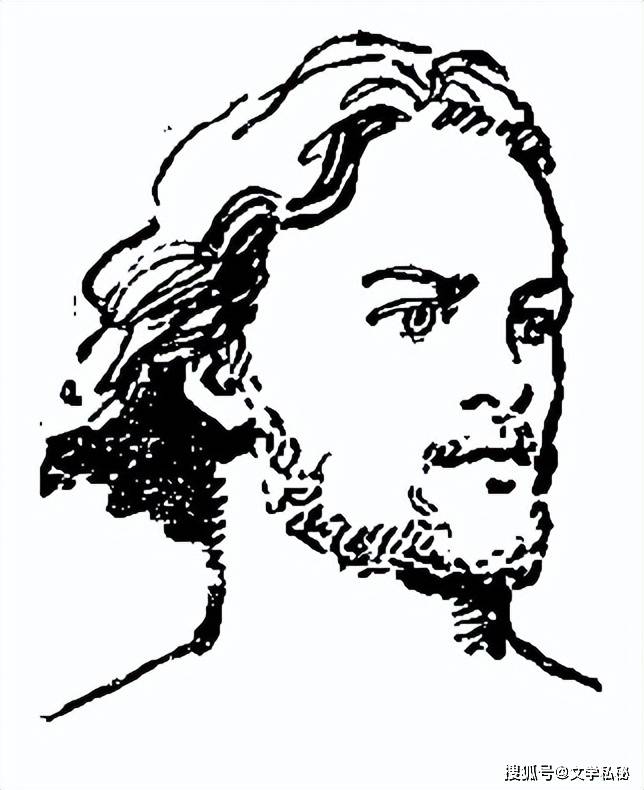

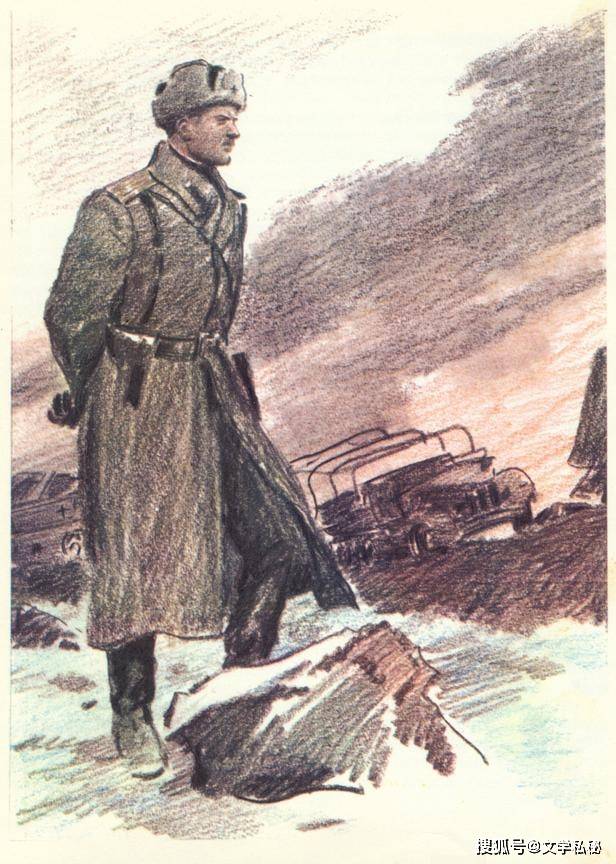

保尔侧影

画家其它笔下人物的侧影

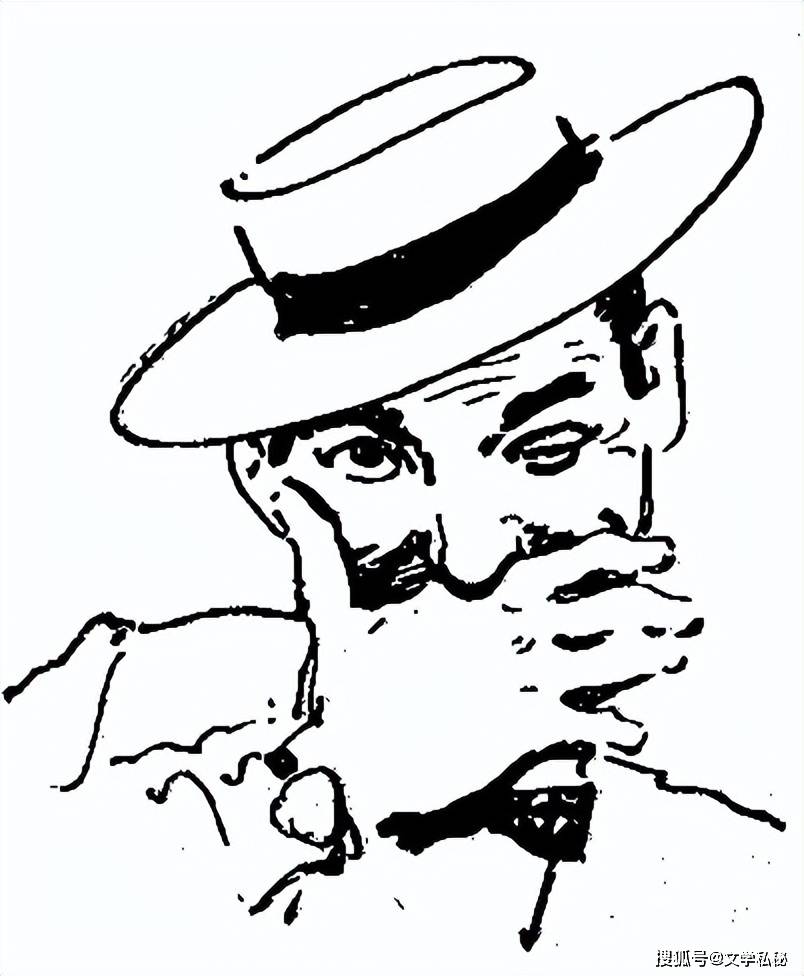

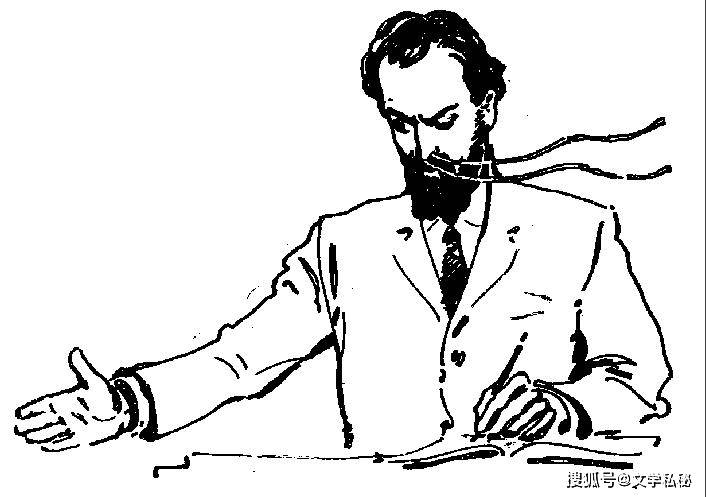

再看一组。我们先看保尔的头像:

保尔的头像

下面是画家的其它作品中的人物表情,几乎与保尔的神态完全一样,画家喜欢将人物的眼光设计成侧视,制造出一种若有所思的人物表情定格:

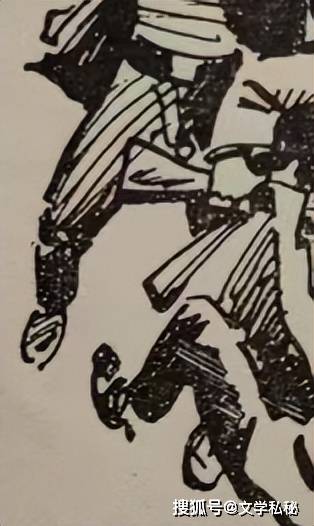

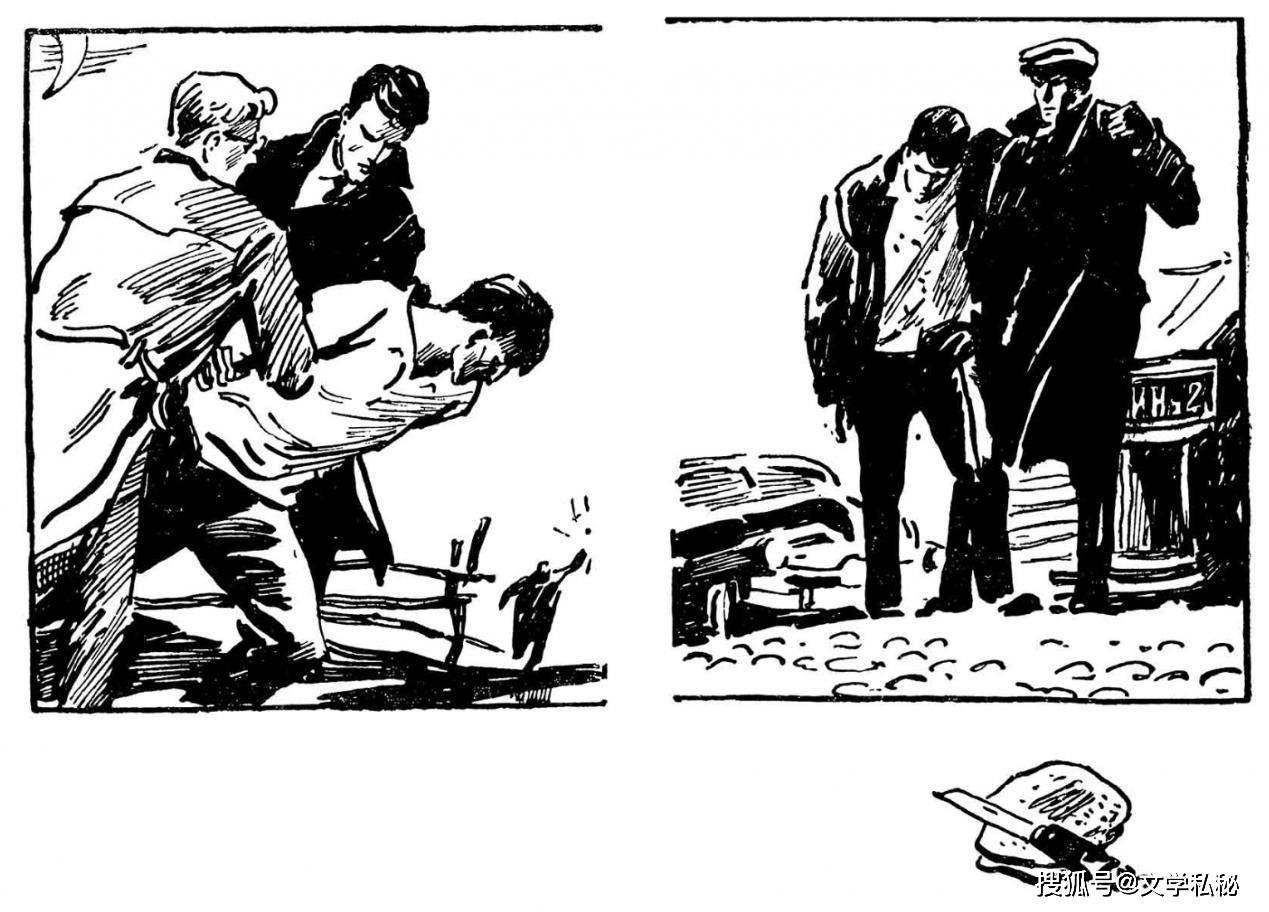

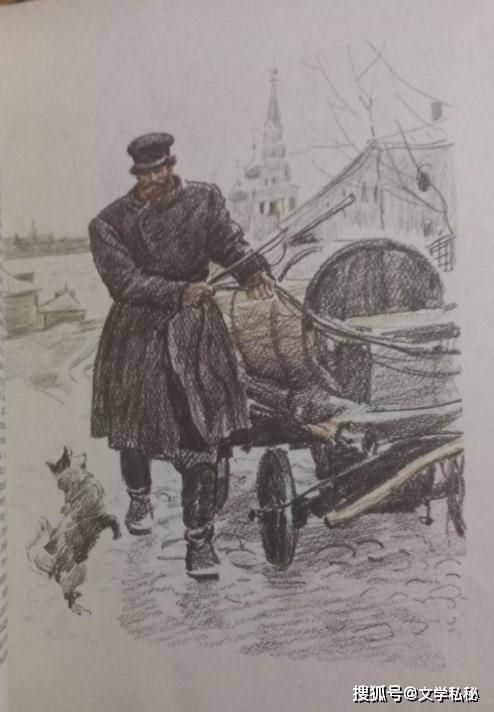

三看形体:

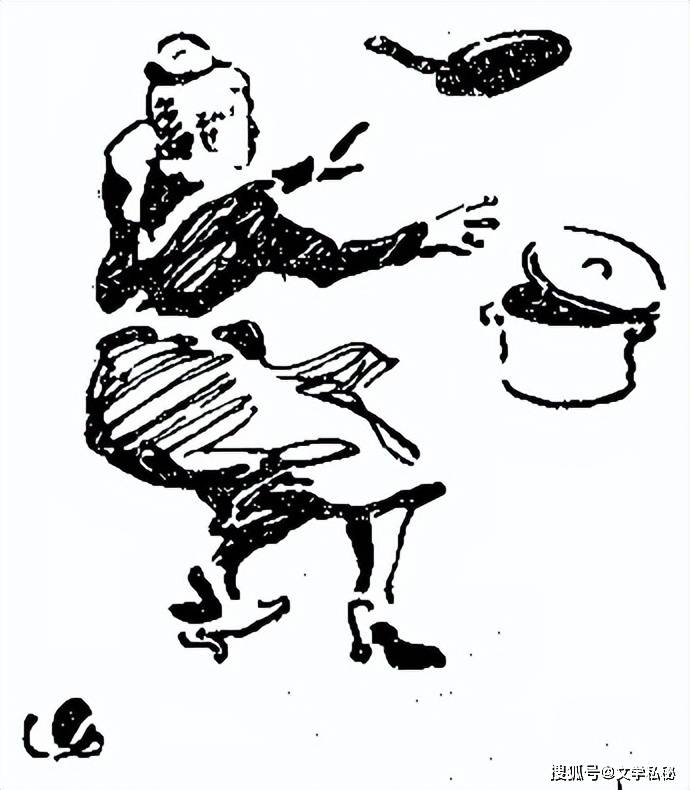

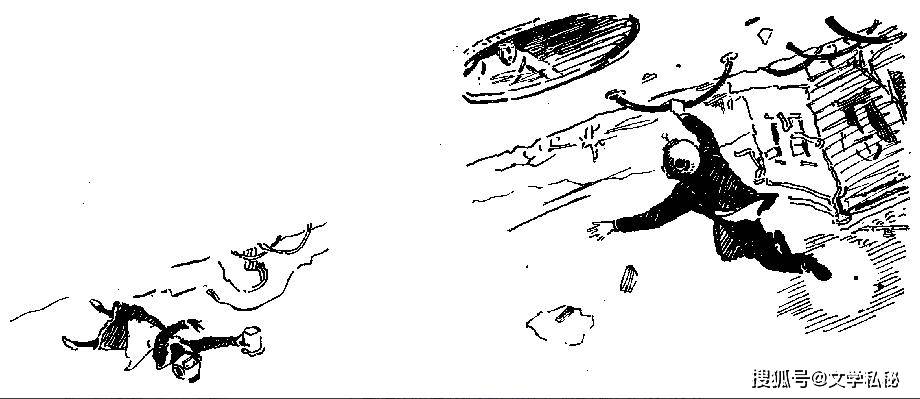

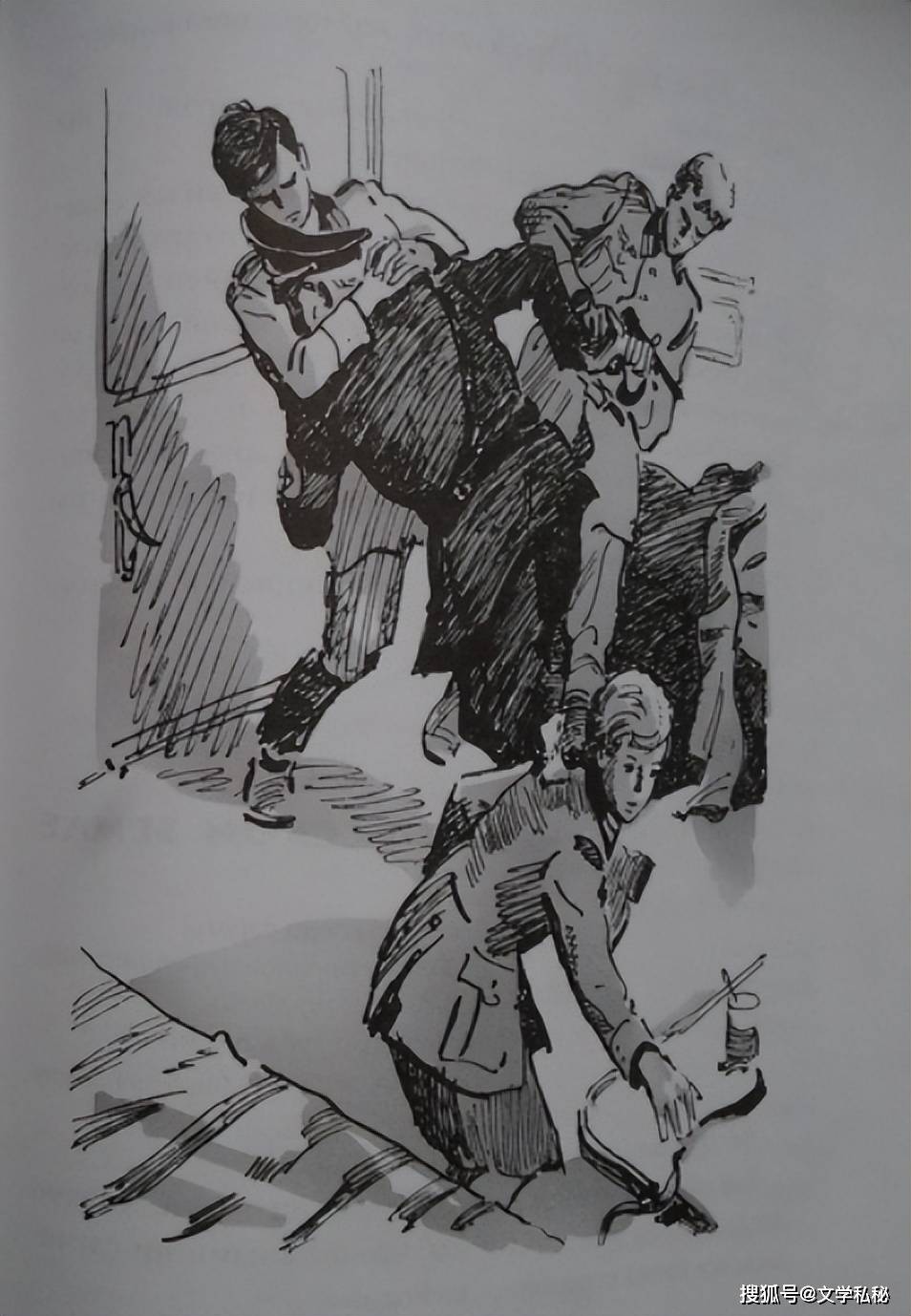

两位画家笔下的人物的形体动作,可以看出,画家对人物的四肢的处理,都是相同的。

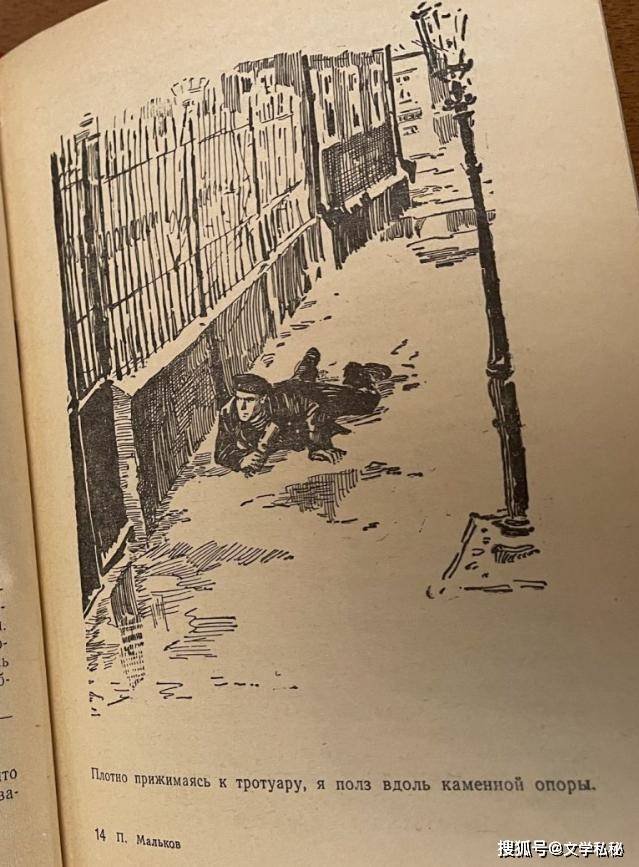

《钢铁是怎样炼成的》插图中的脚的设计

画家其它作品中的腿与鞋子的设计

因此,笔者认为,1969年莫斯科工人出版社出版的《钢铁是怎样炼成的》一书版权页上标明的画家名字,发生了错排,把原来的画家的名字的两个字母,给排错了。

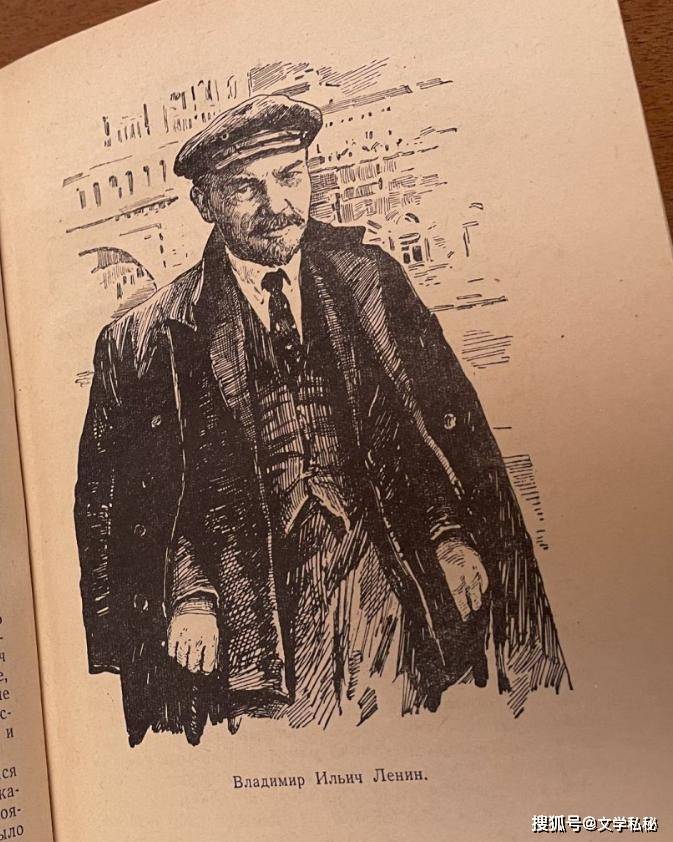

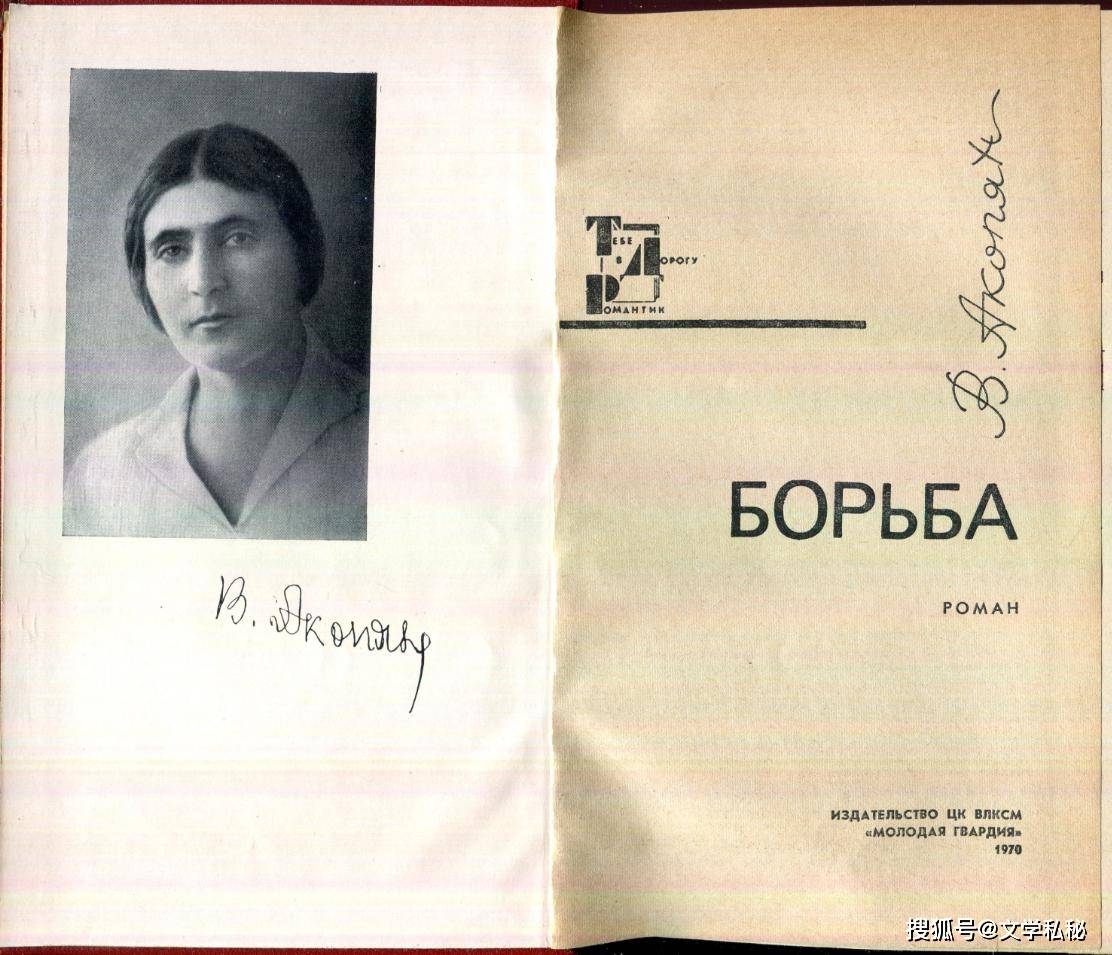

这样,就可以认为,这一版小说的插图画家的真正名字是:Игорь Иванович Пчелко,译成中文名字为:伊戈尔·伊万诺维奇·普切尔科,下面我们就称之为:普切尔科(按书中版权页的名字音译,应该称之为:普列奇科)。

普切尔科生于1931年,逝于2009年,享年78岁。

画家的生平简历译介如下:

画家生于莫斯科,1943至1947年就读于莫斯科美术中学,师从S.P.安德里亚卡。1951至1957年就读于莫斯科印刷学院,师从S.P.乌萨乔夫。

其艺术教育基础源于扎实的版画功底,强调理解性绘画、鲜活的、生动完整且永无止境的创作理念。

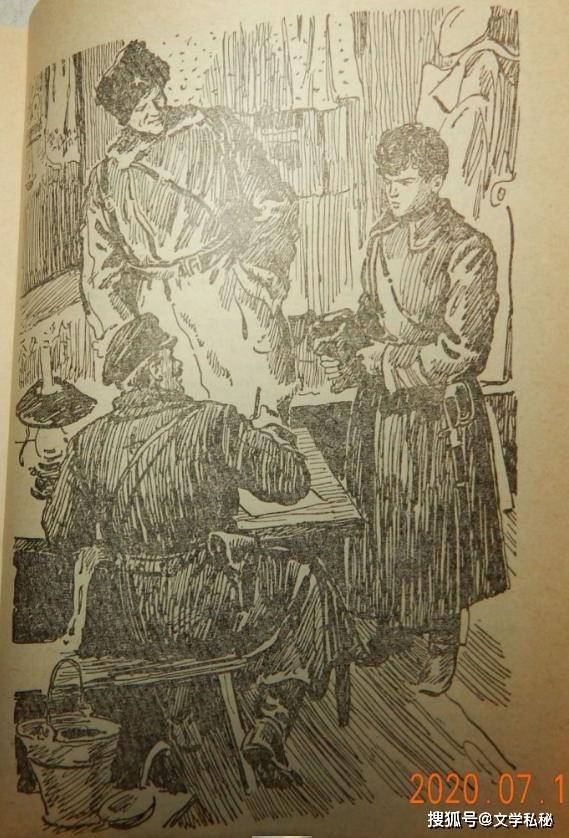

普切尔科插图

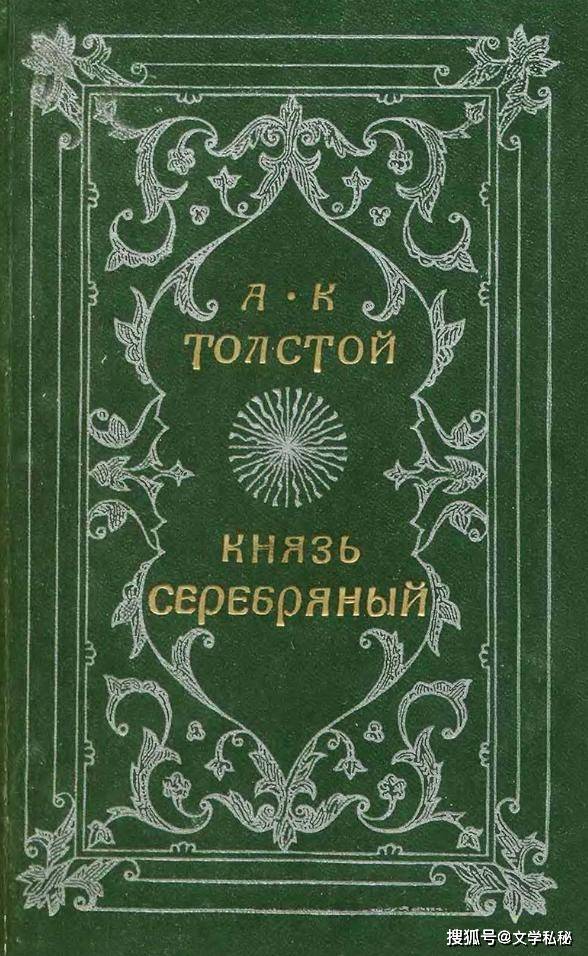

自1952年起,普切尔科为莫斯科各大出版社绘制书籍插图,包括《青年近卫军》《苏维埃俄罗斯》《苏联作家》《启蒙》《军事出版社》等,代表作有:A.托尔斯泰《谢列勃良内公爵》、D.富尔曼诺夫《恰巴耶夫》、I.屠格涅夫《木木》、A.托尔斯泰《彼得一世》、A.库普林《决斗》、K.帕乌斯托夫斯基《钢戒指》等数十部作品。

画家长期为《星火》《苏联军人》等流行杂志供稿,这使他于1962年加入记者协会——该组织在1950至1980年代汇聚了全国期刊报纸领域的数万名从业者。

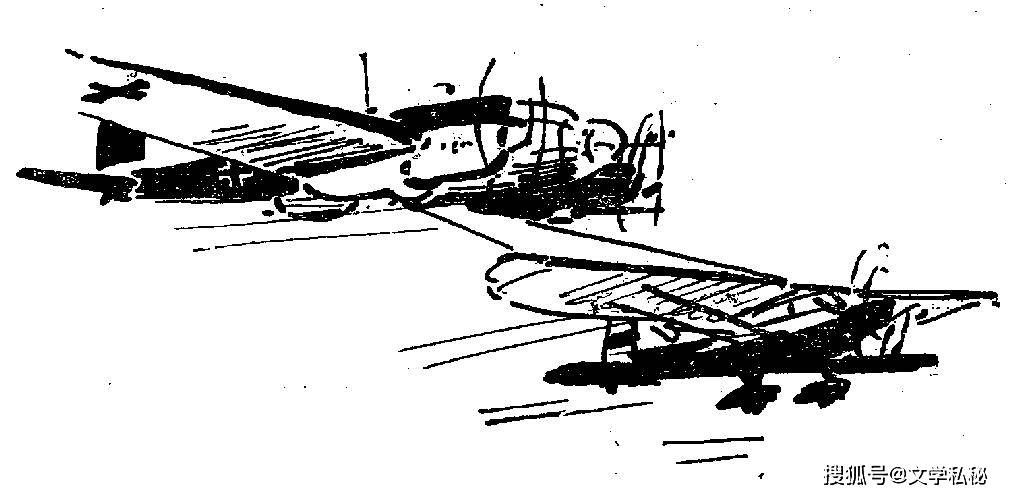

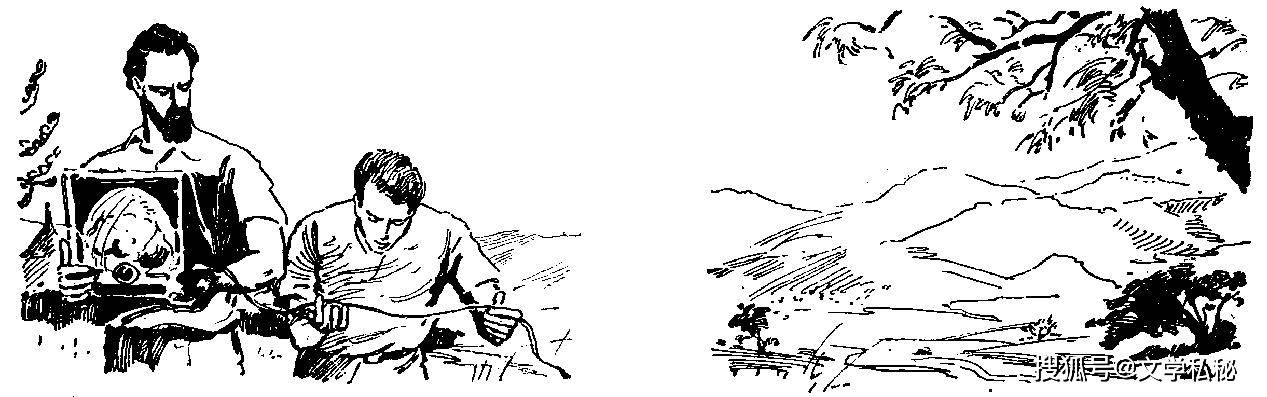

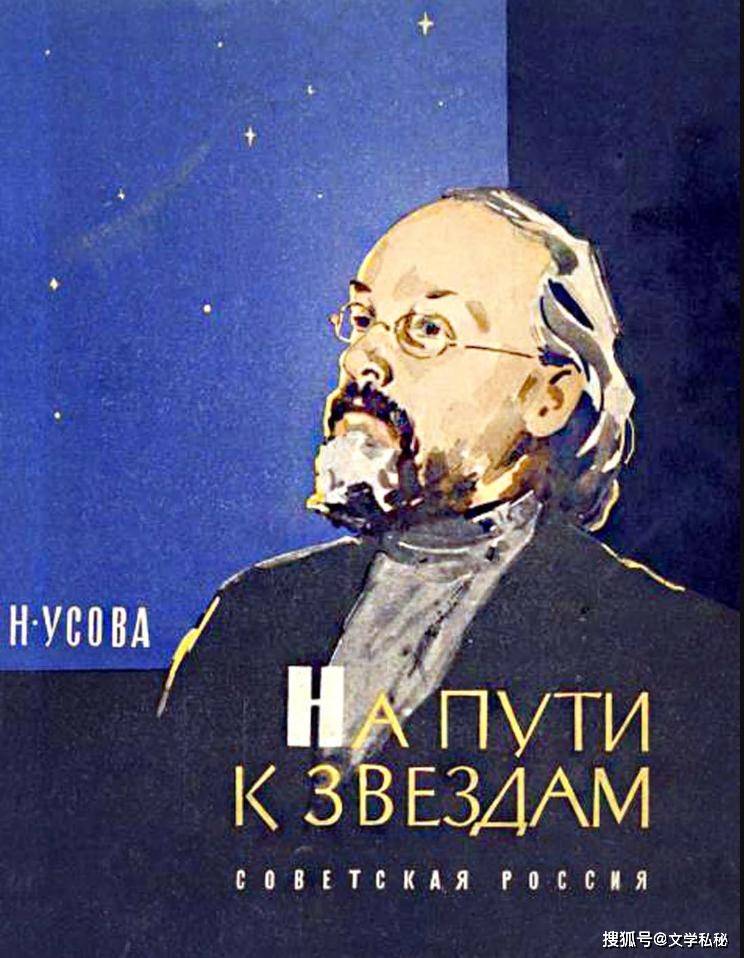

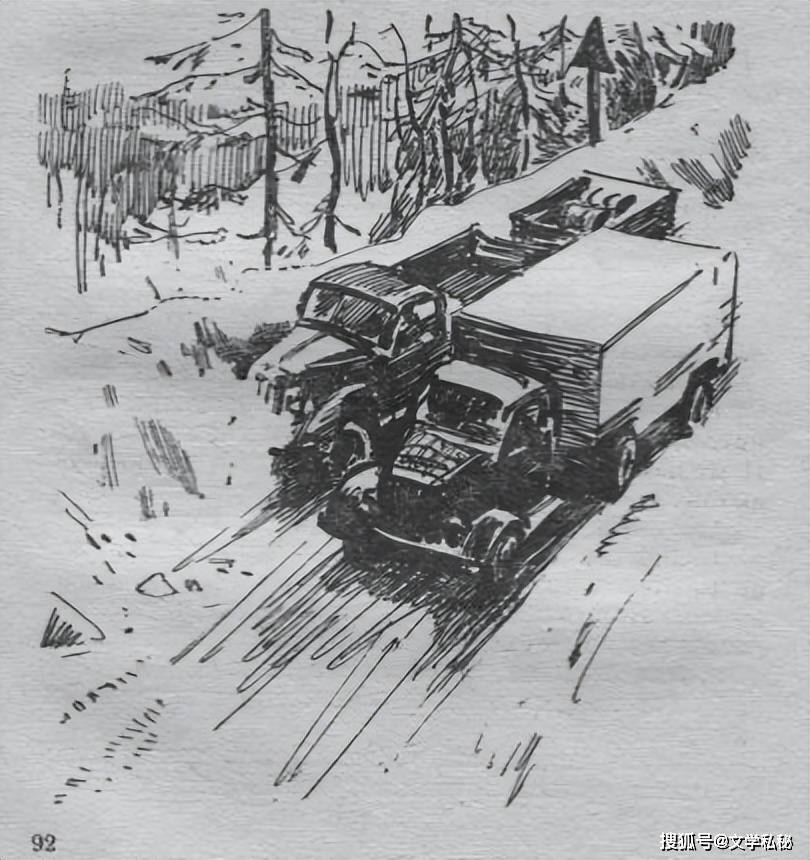

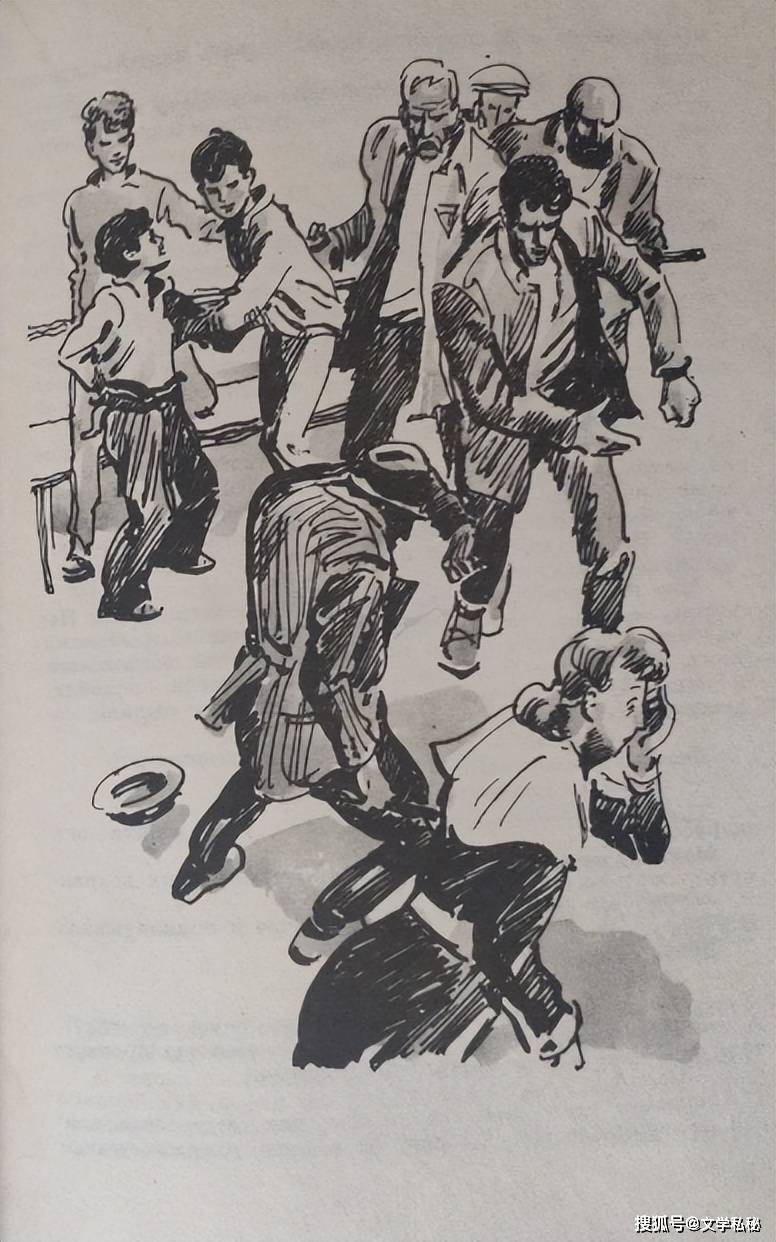

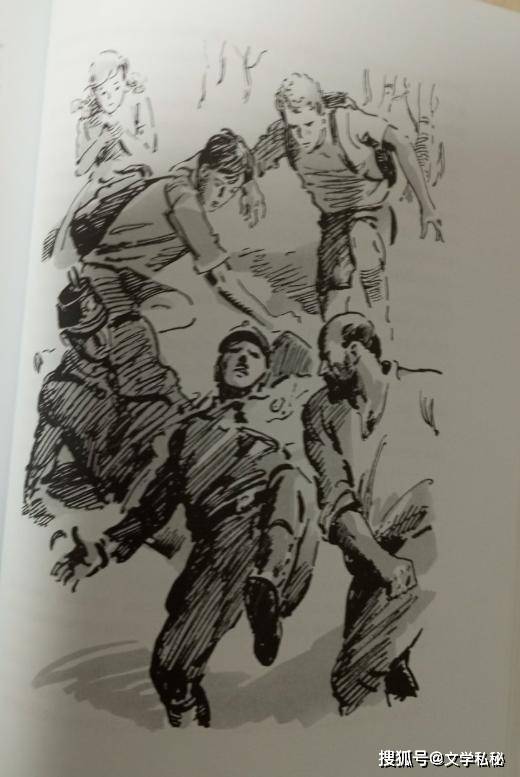

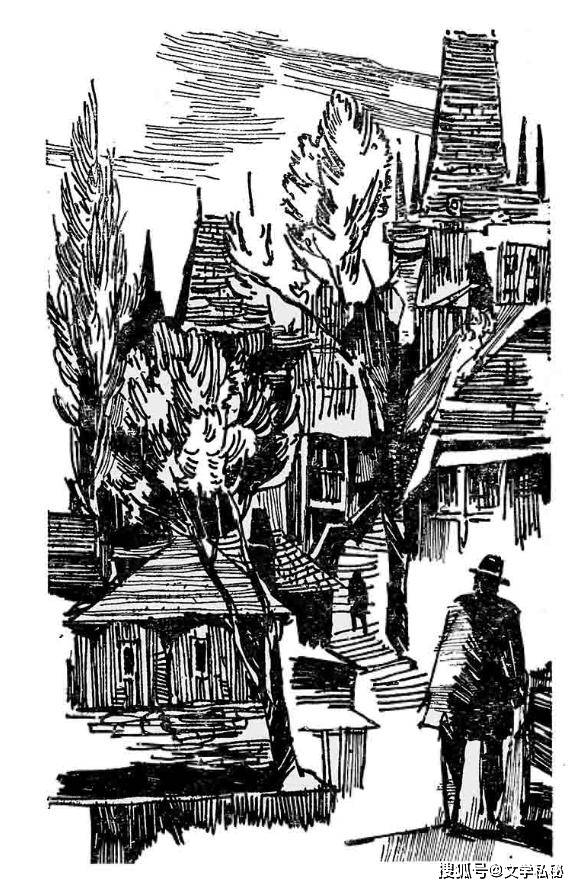

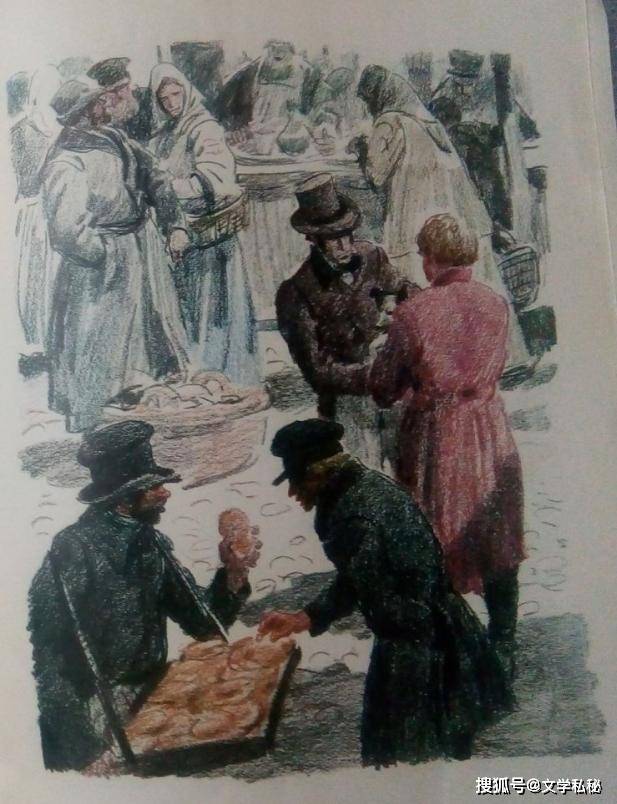

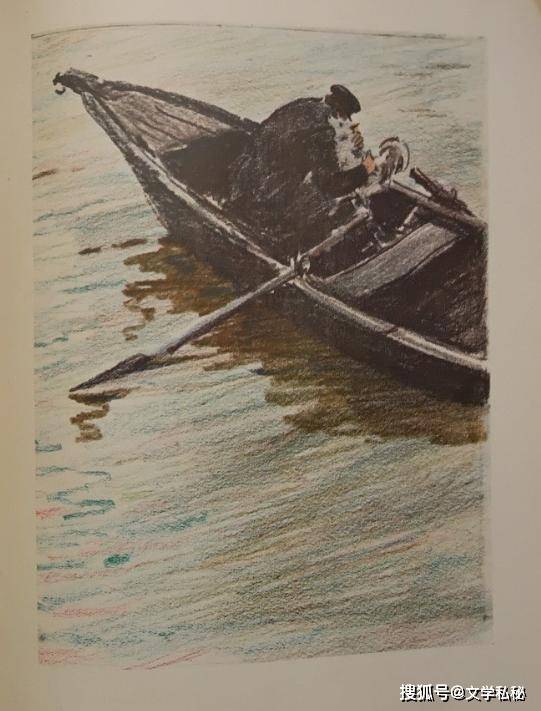

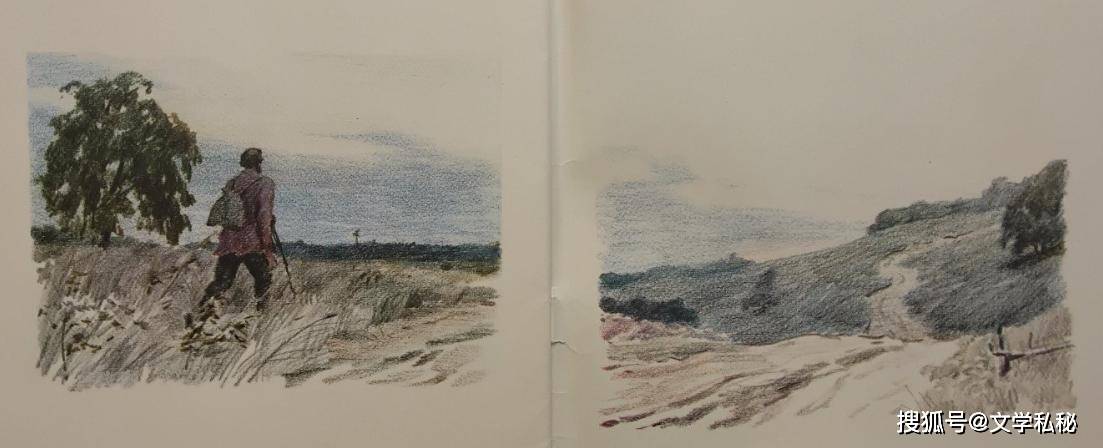

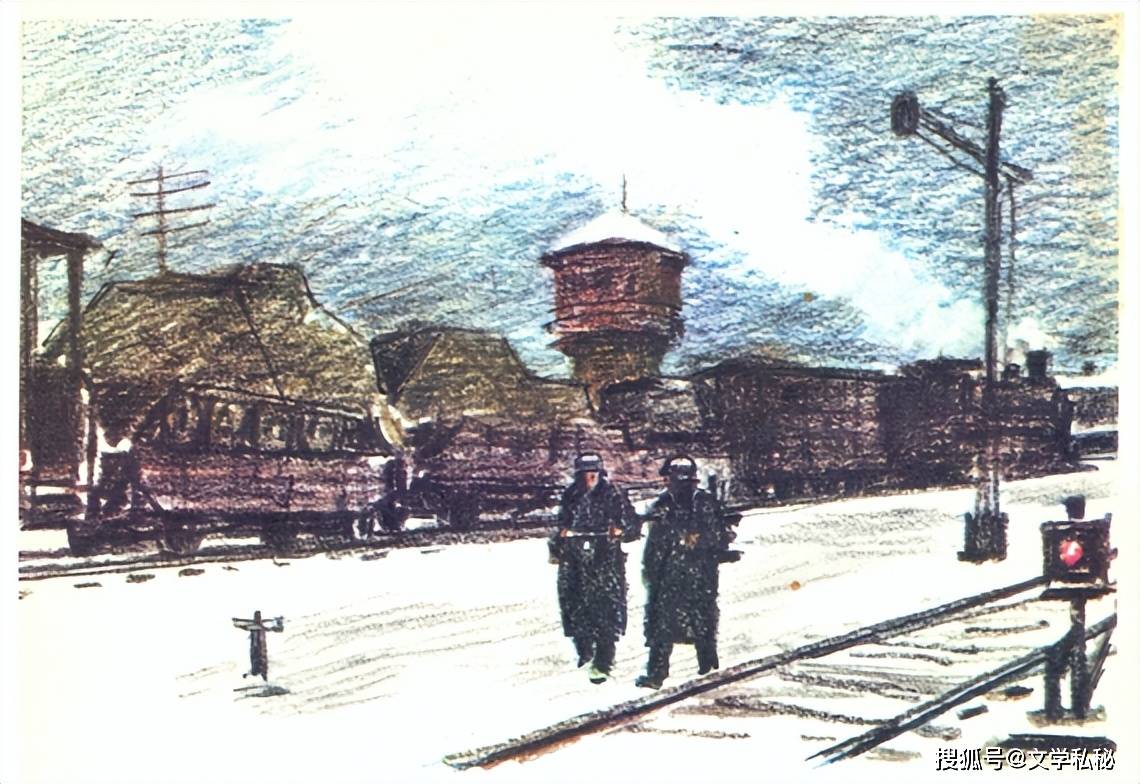

画家插图

受记者协会委派,为《真理报》《星火》等报刊执行任务期间,普切尔科足迹遍及全苏:波罗的海沿岸、阿塞拜疆、达吉斯坦、吉尔吉斯、西伯利亚、马格尼托戈尔斯克与车里雅宾斯克的工厂、部队驻地及边防哨所。随身始终携带素描本与铅笔。

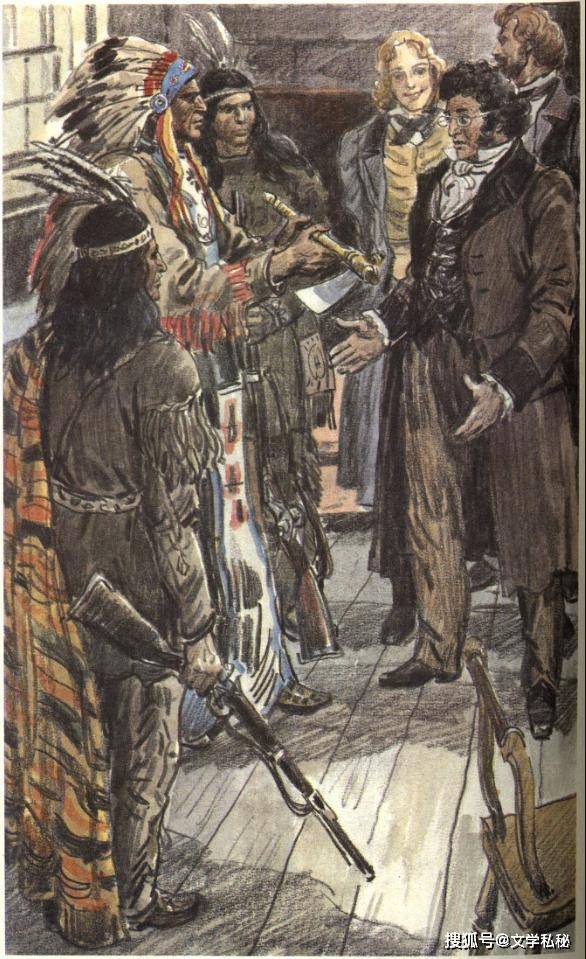

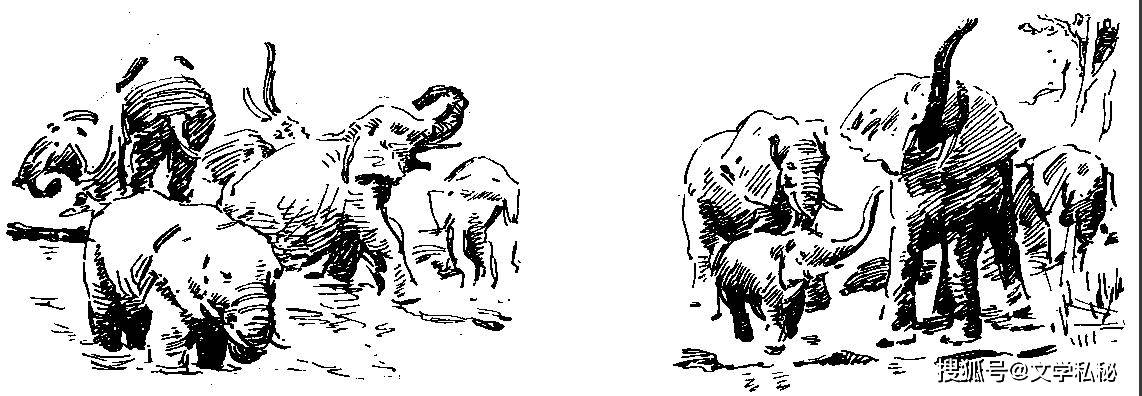

晚年为"Terra"出版社绘制了A.大仲马《三个火枪手》《一千零一夜》(选编)、J.凡尔纳《格兰特船长的儿女》、R.L.史蒂文森《金银岛》等插图。

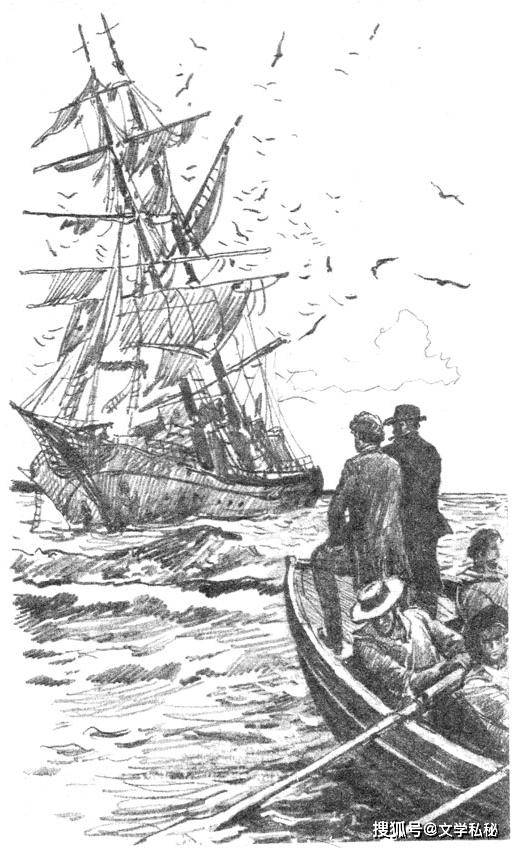

《金银岛》插图

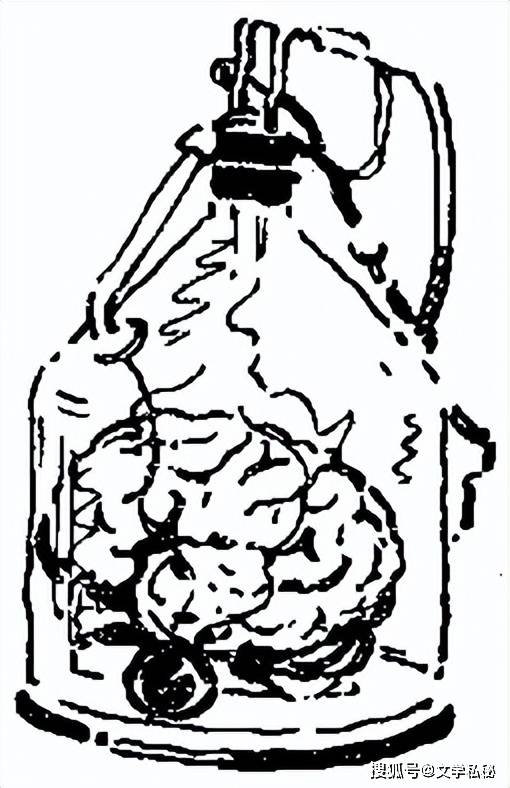

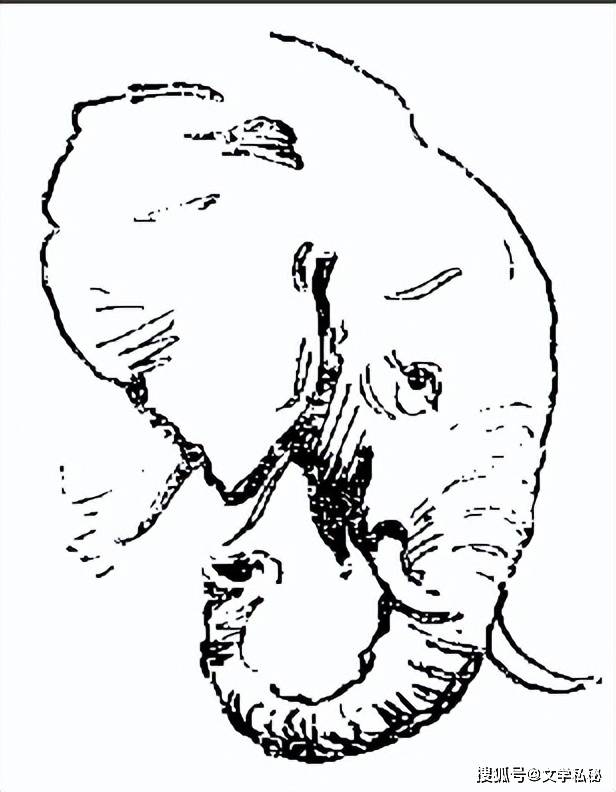

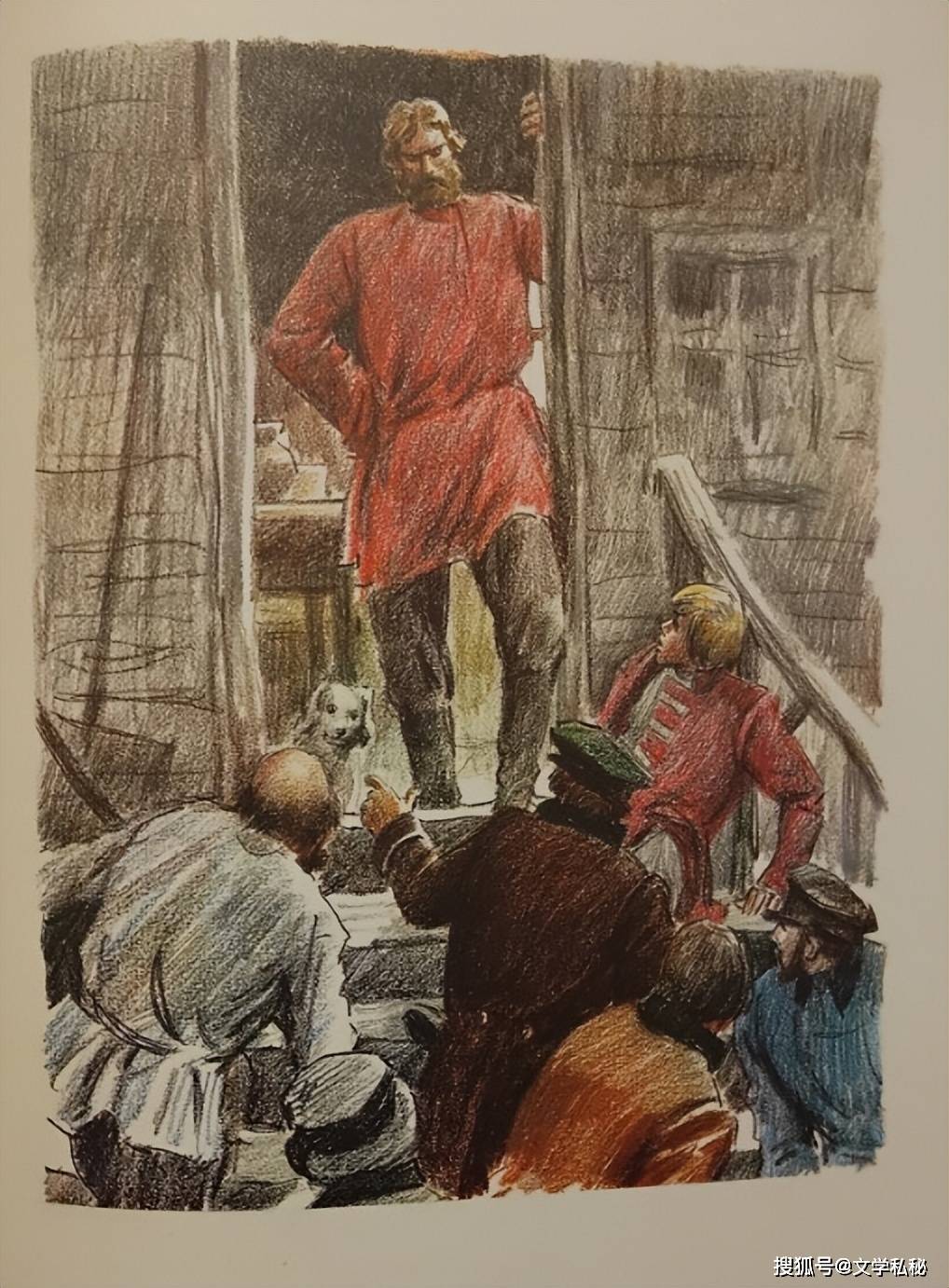

但更令人难忘的是其早期插图作品:N.乌索娃《通往星辰之路》(讲述齐奥尔科夫斯基)、G.谢梅尼欣《宇航员生活在地球上》、G.戈卢别夫《来自海洋的客人》。特别值得称道的是他为1964年版A.别利亚耶夫八卷本文集创作的精美插图。其画作与文本浑然一体,如今读者已无法想象瓦格纳教授从壁炉或书柜现身的场景能脱离普切尔科的插图而存在。这正体现了插画大师的功力——其作品既补充文本又与之融为一体。

这位卓越的版画家以举重若轻的笔触,创造出复杂精妙、动态平衡的场景。其插图兼具现实主义精确与诗意抒情的罕见特质。笔下人物既令读者感到亲切熟悉,又始终充满非凡灵性。

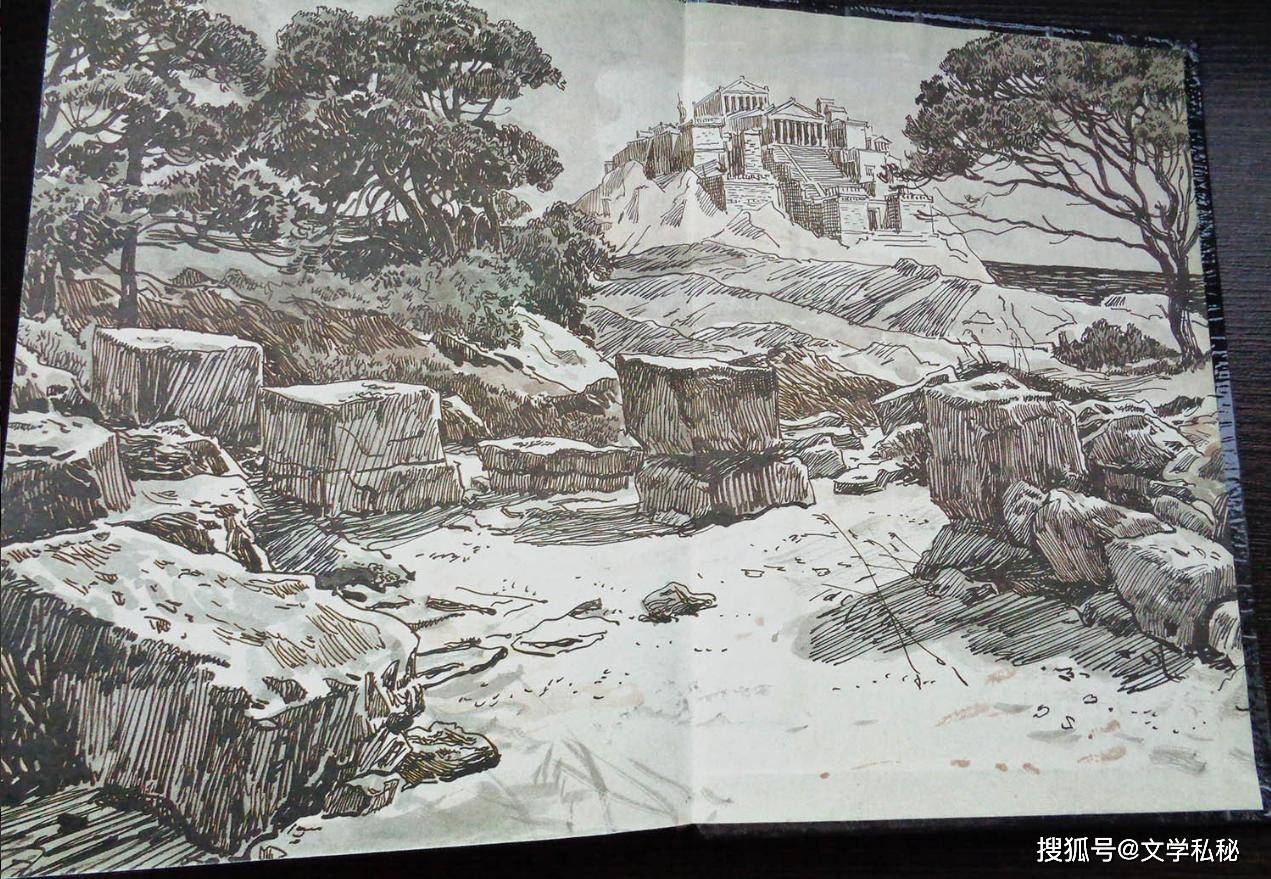

画家插图

直至生命最后时刻,画家仍在为L.托尔斯泰《哥萨克》创作插图。画室工作台上遗留着素描稿、草图与铅笔。

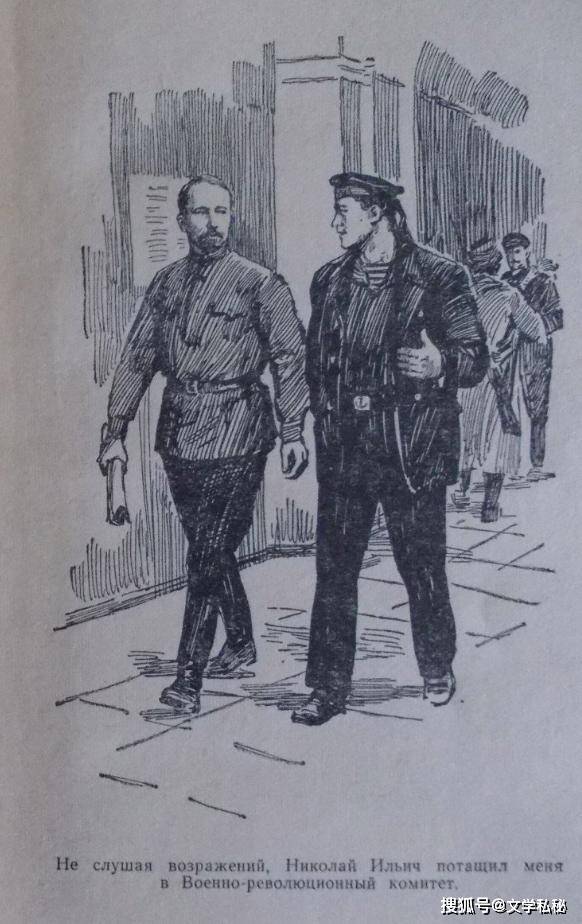

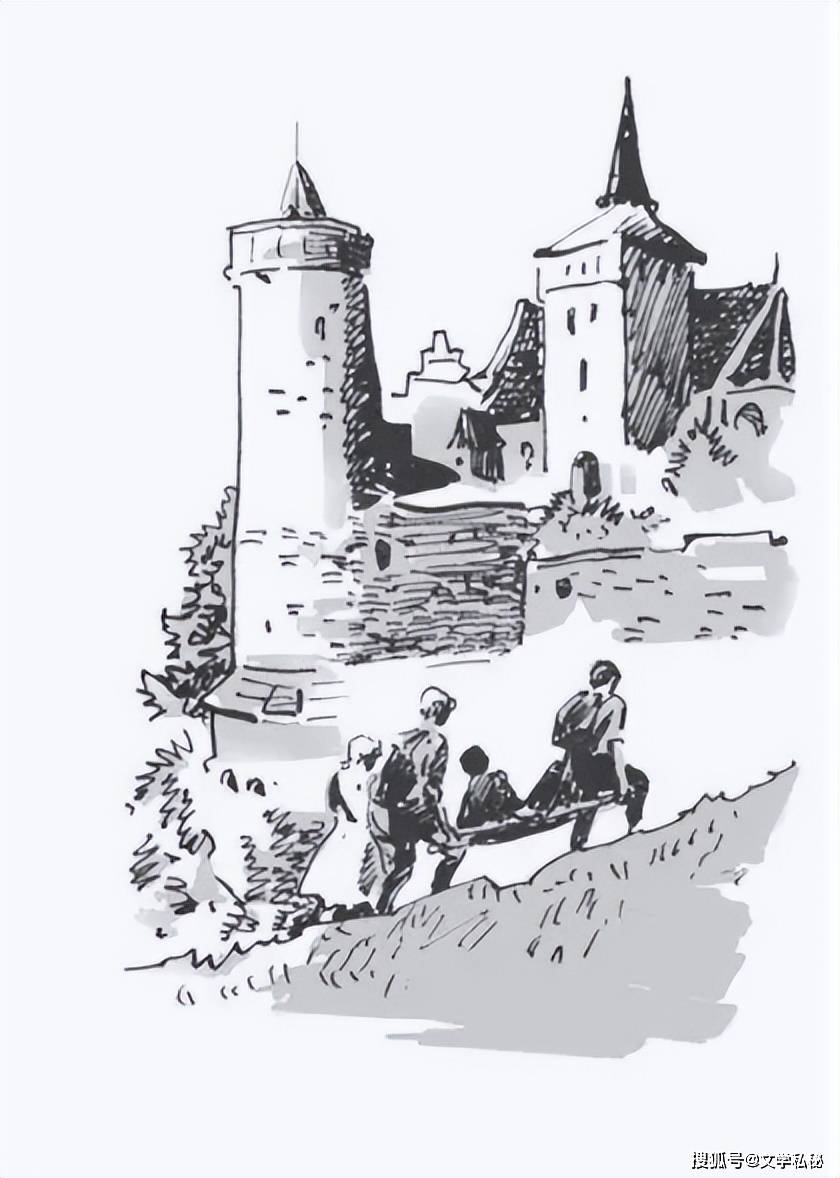

我们再来欣赏一下画家的其它作品:

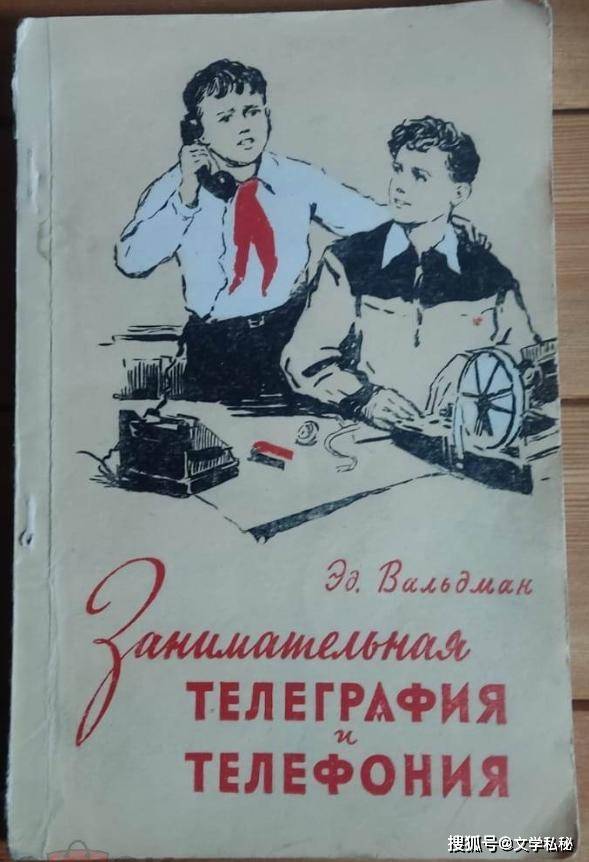

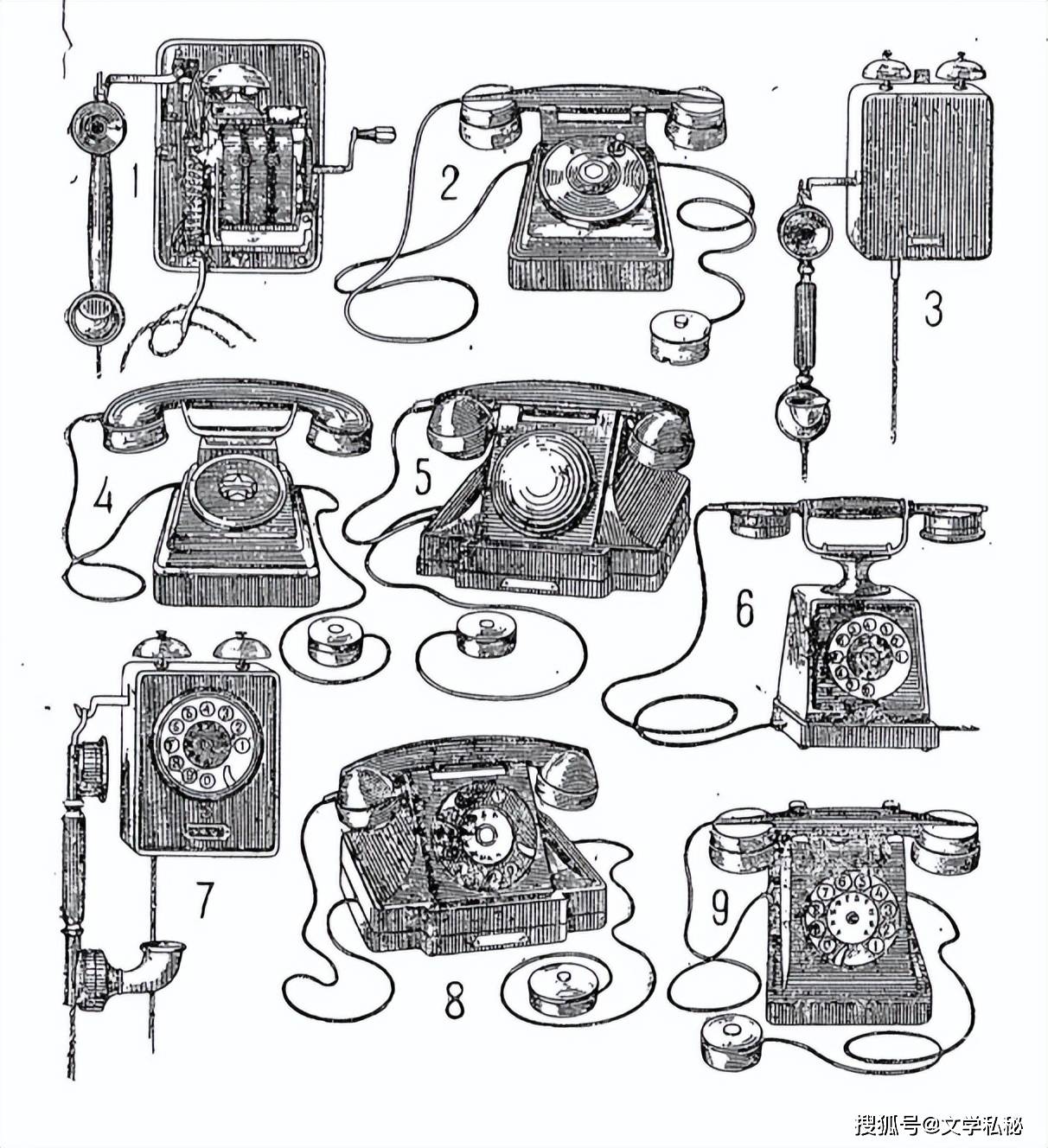

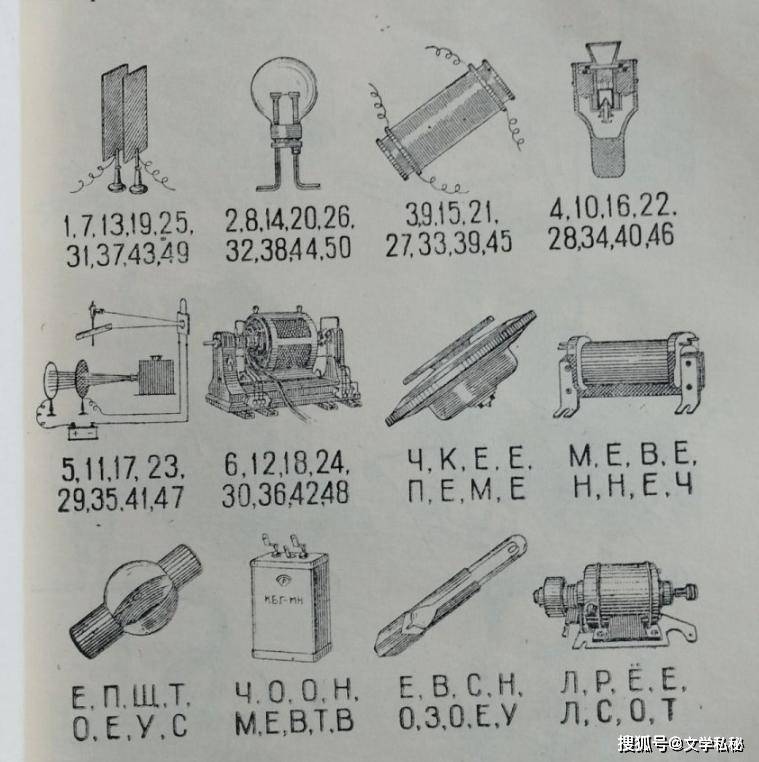

1957年,为《娱乐电报和电话》配图:

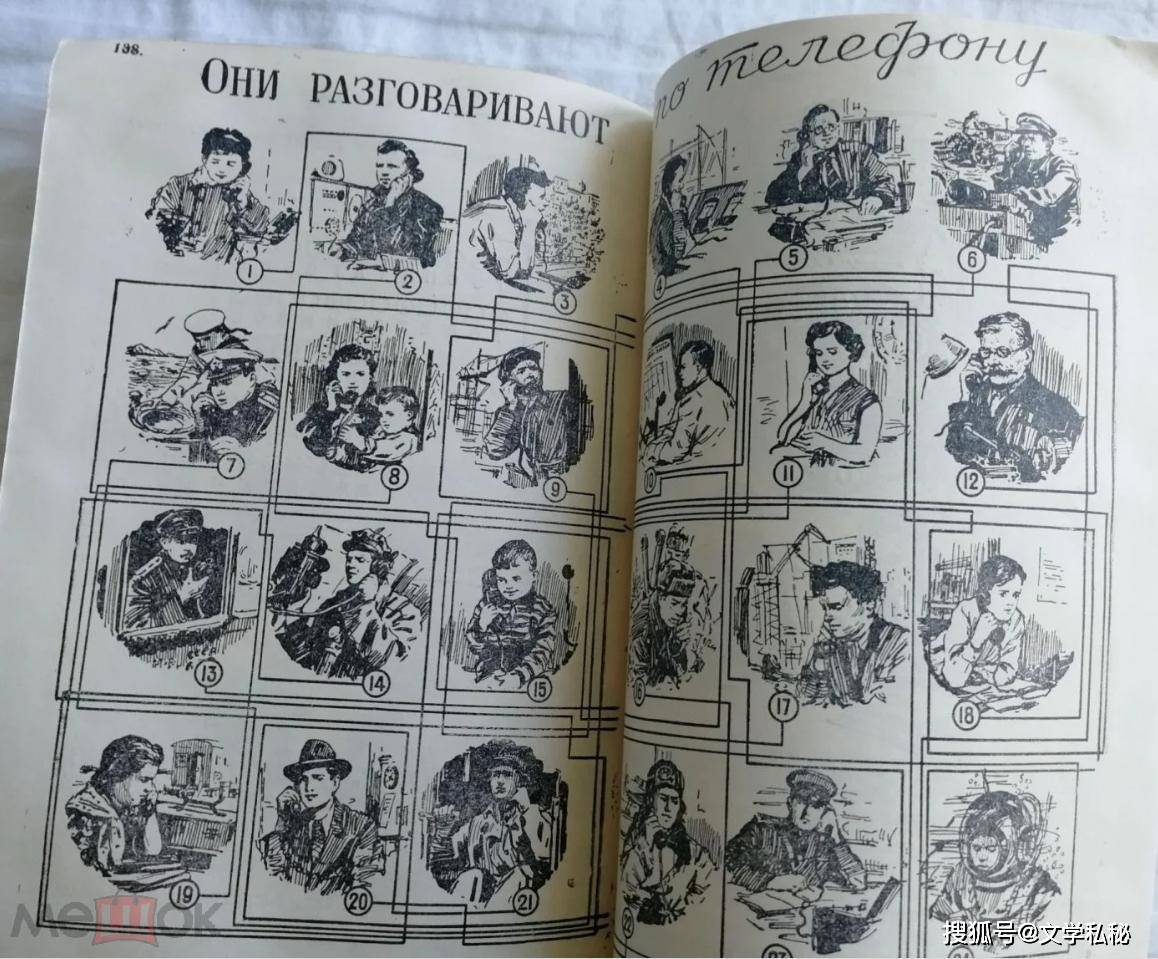

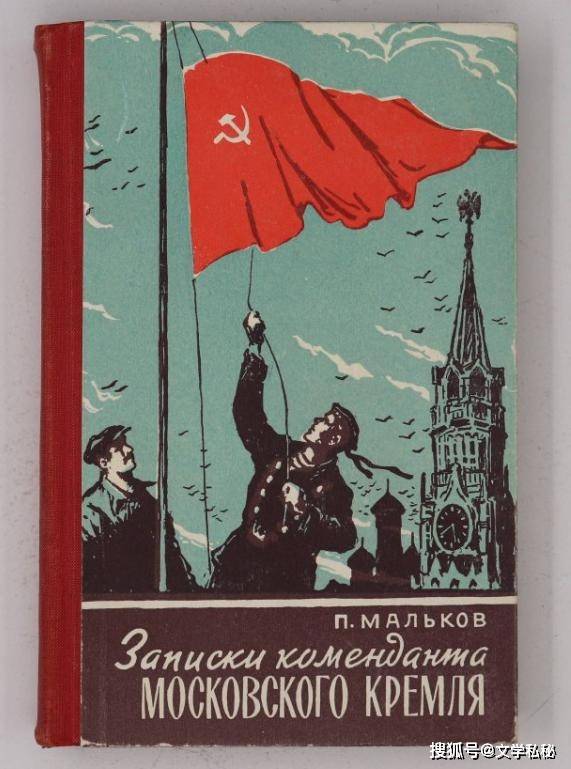

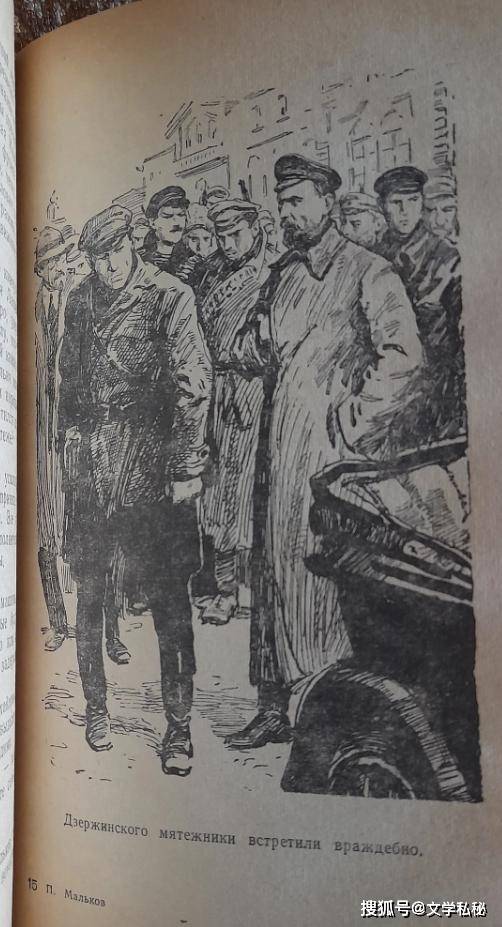

1959年,为《克里姆林宫指挥官的笔记》配图:

1964年,为《别利亚耶夫文集》配图:

1964年,为《通往星辰之路》配图:

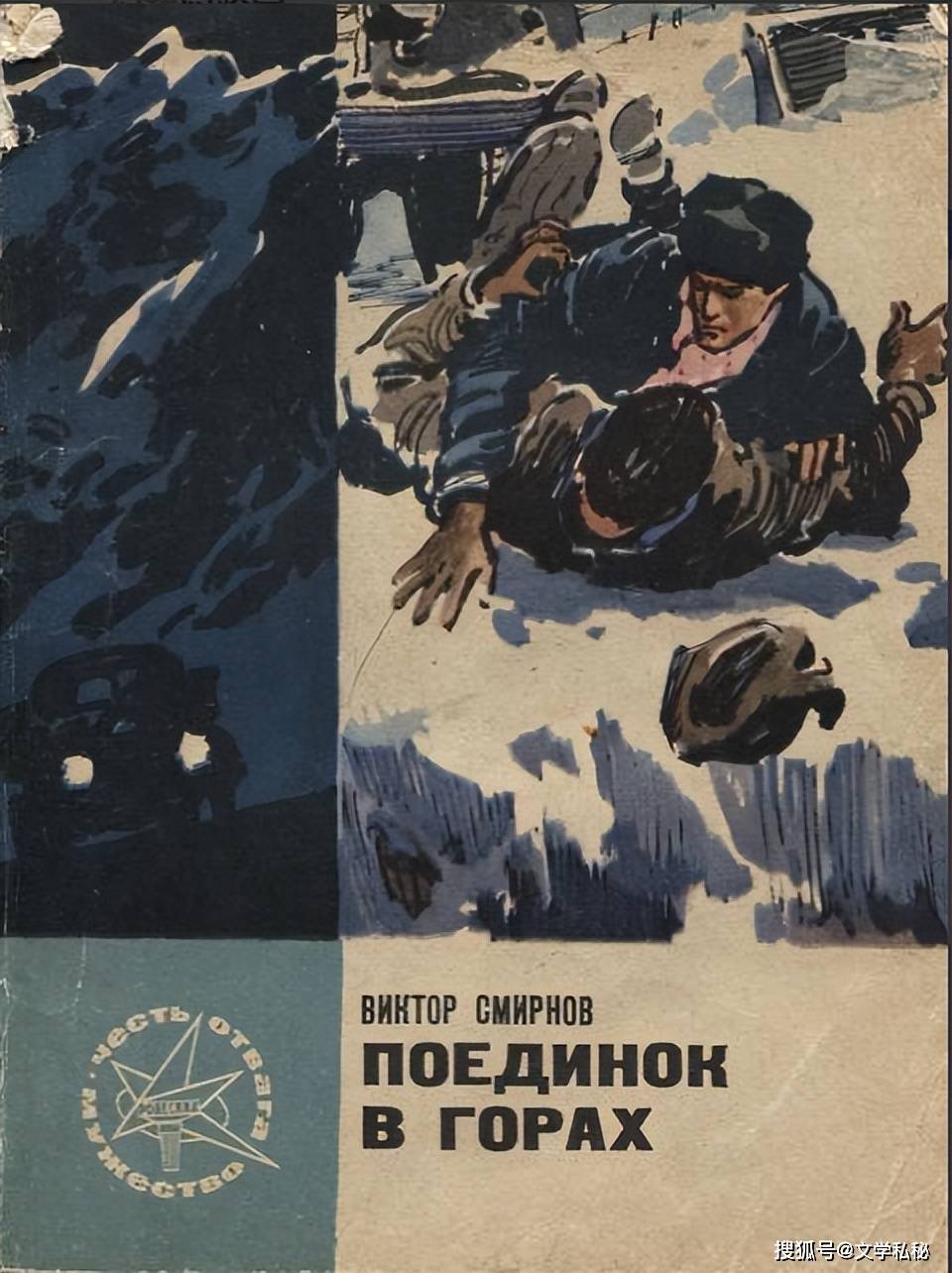

1965年,为《山中决斗》配图:

1968年,为《历险记》配图:

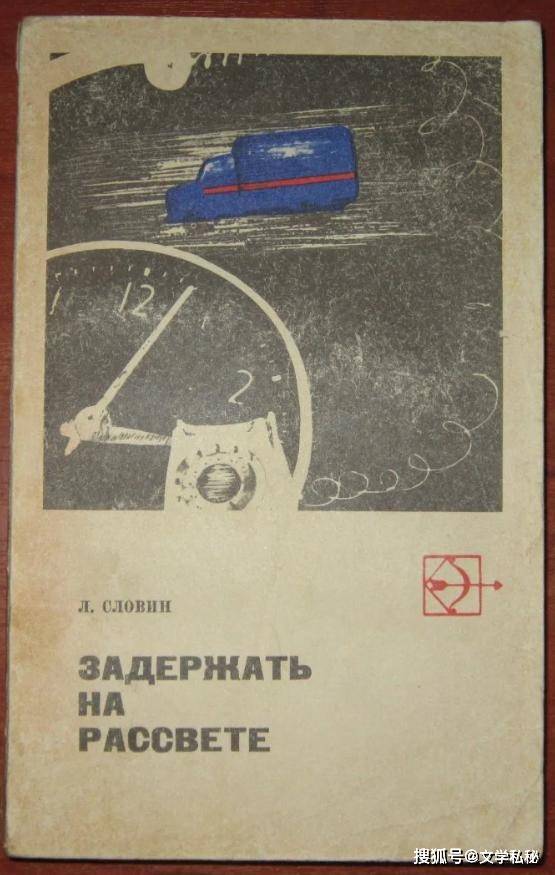

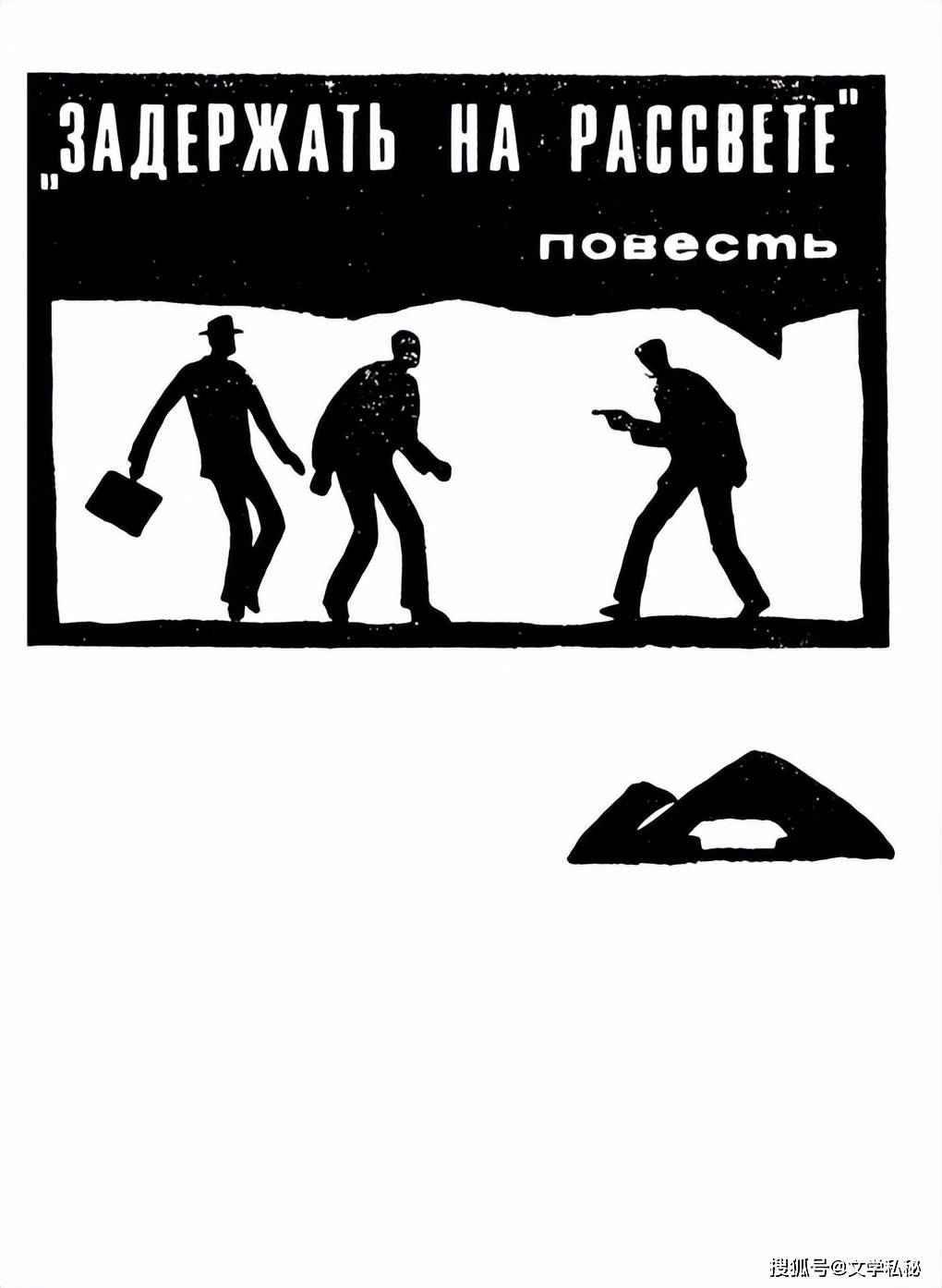

1969年,为《黎明时分被拘留》配图:

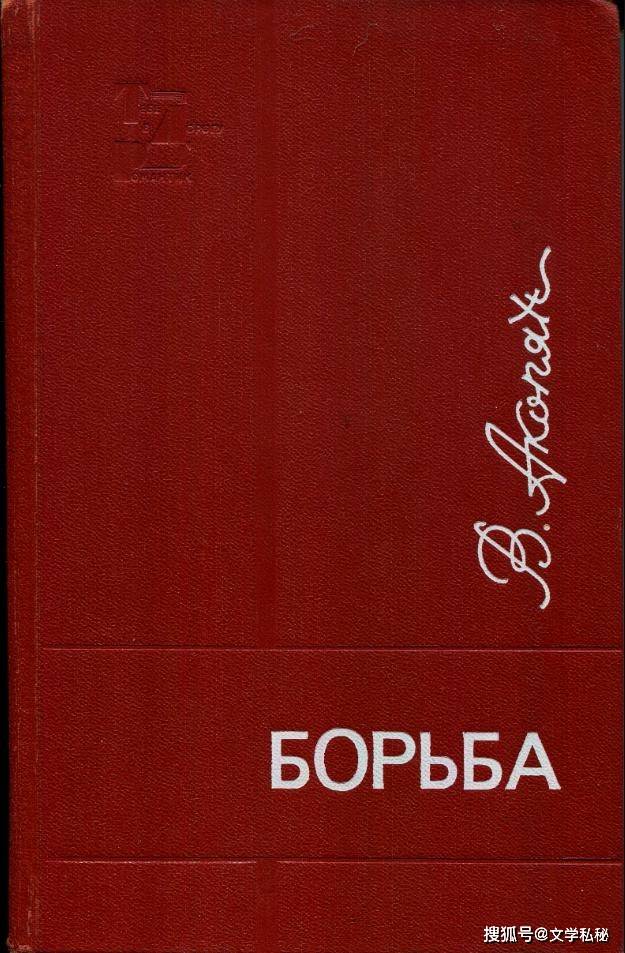

1970年,为《斗争》配图:

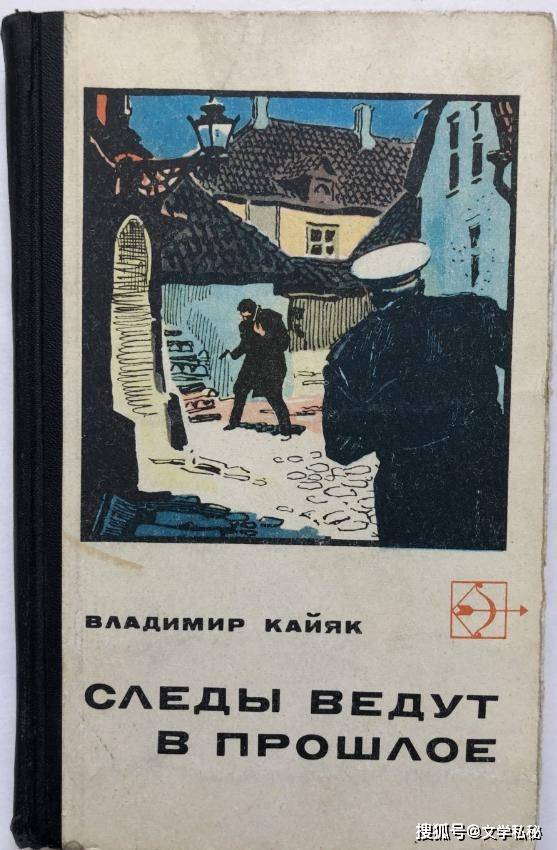

1971年,为《痕迹通向过去》配图:

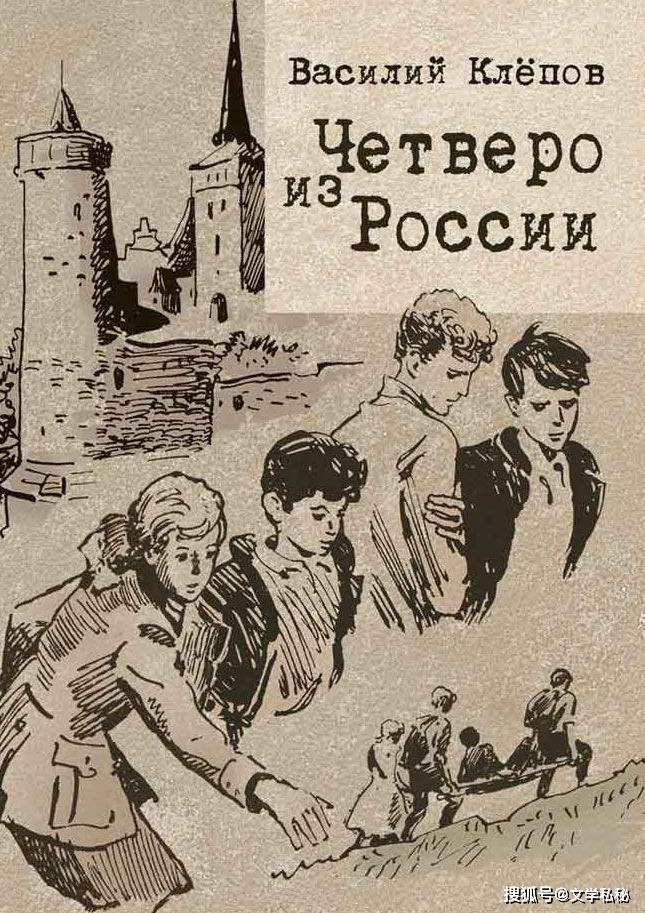

1973年,为《来自俄罗斯的四人》配图,此书2015年重版:

1973版

2015版

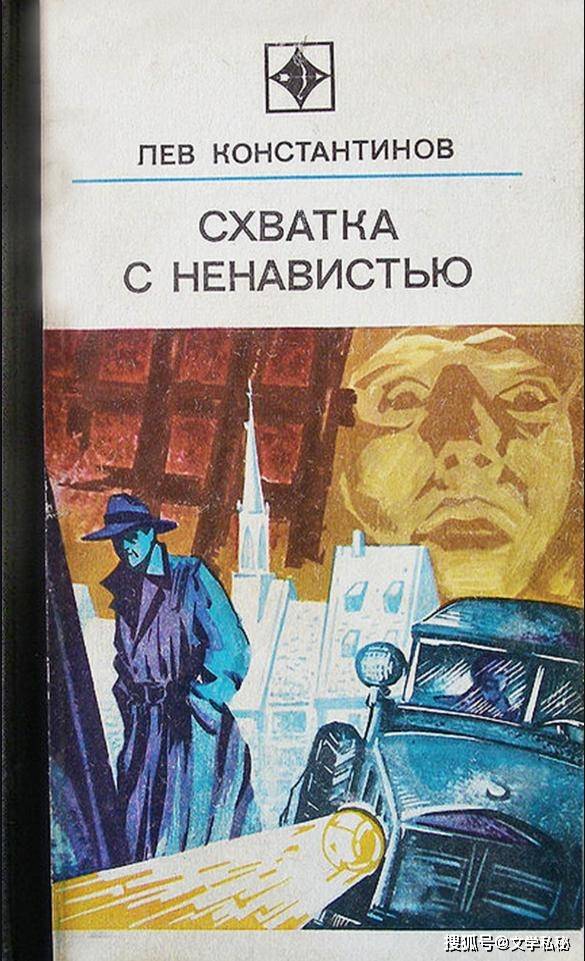

1976年,为《对抗仇恨》配图:

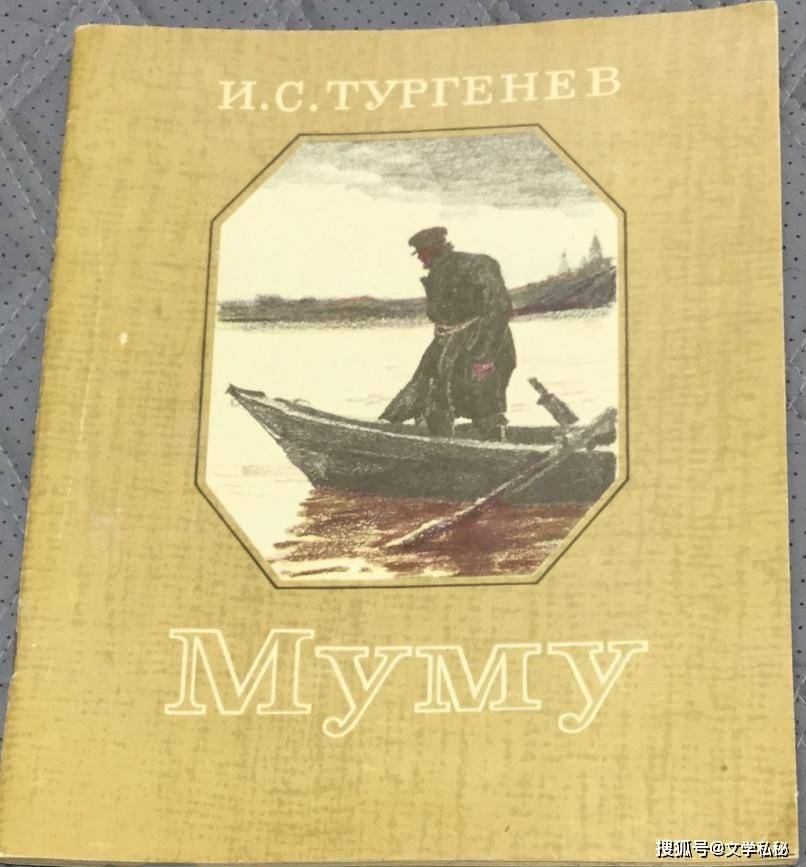

1976年,为《木木》配图:

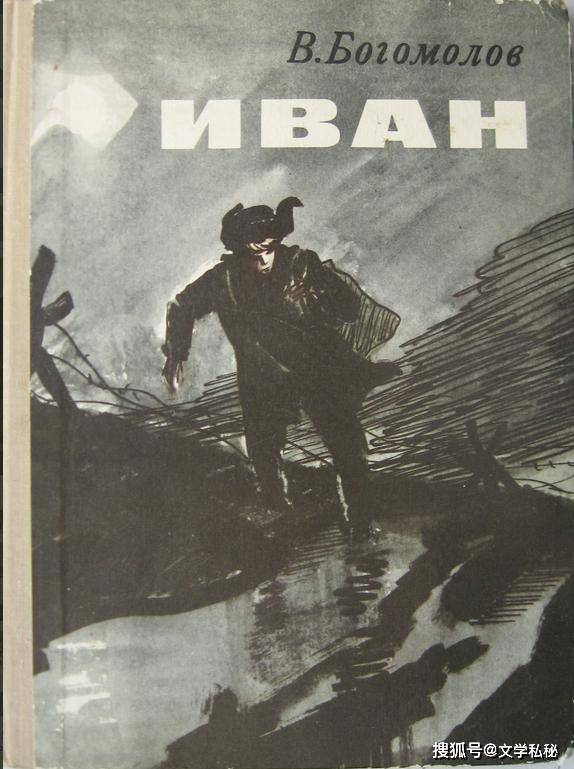

1980年,为《伊凡》配图:

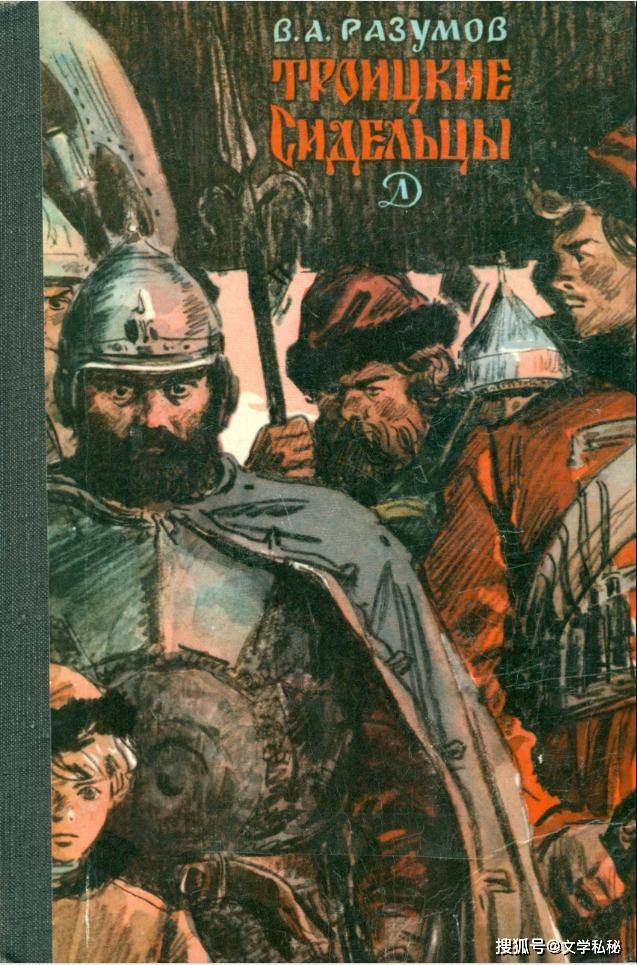

1981年,为《三位一体囚犯》配图:

1983年,为盖达尔的《学校》配图:

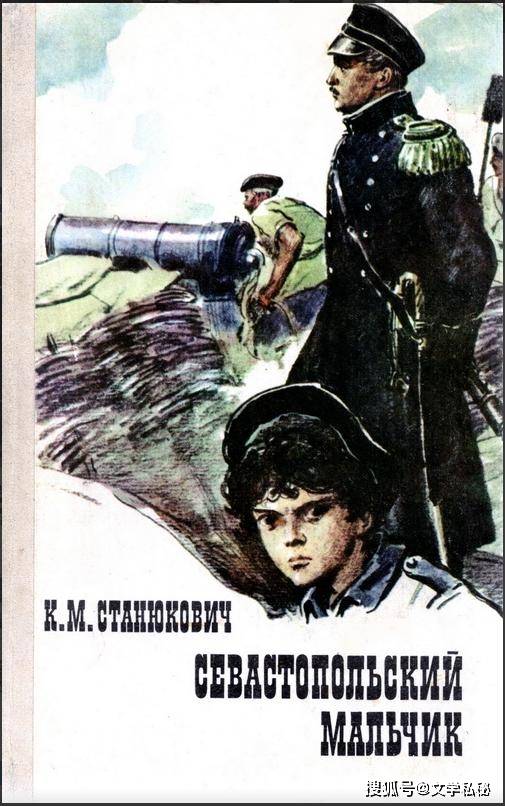

1985年,为《塞瓦斯托波尔男孩》配图:

1987年,为《塞雷布里亚尼亲王、伊凡雷帝时代的故事》配图:

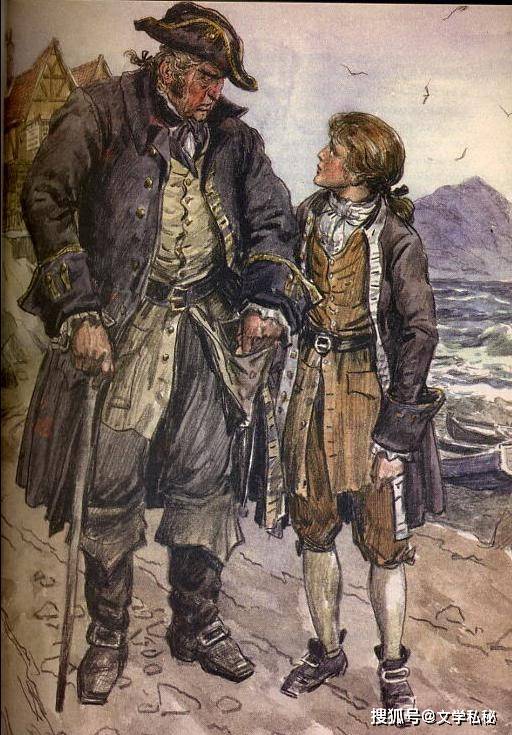

综上所述,普切尔科的绘画颇有自己的特点,画家的线条掌控能力令人惊叹,他绘制的画页,是通过线条产生明暗对比,可以说线条的密与疏、重叠与分离构成他画作中的空间关系,打造出他心目中的具象世界。

画家插图

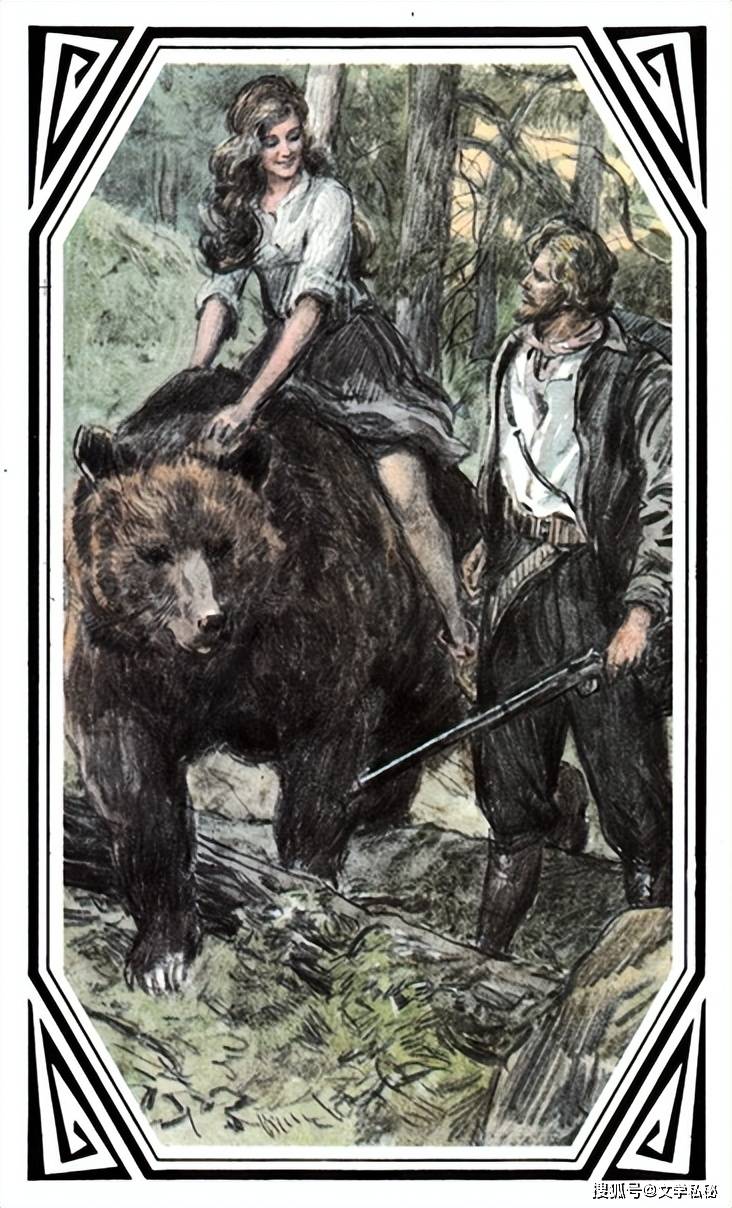

即使他在彩图绘制中,也可以看出他的色彩版块后面的线条的挥洒与奔泄,可以说,画家对线条的掌控已经达到了收放自如的境界。

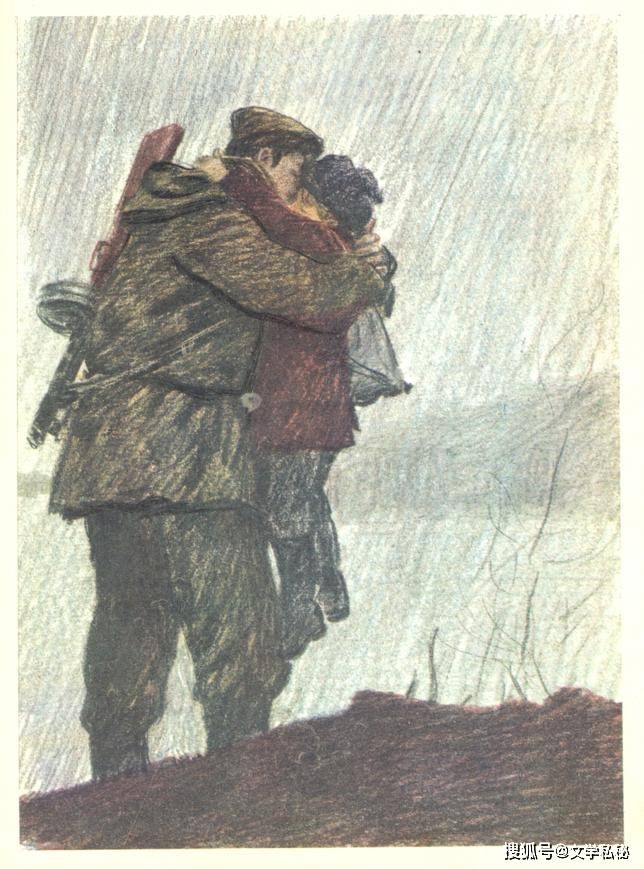

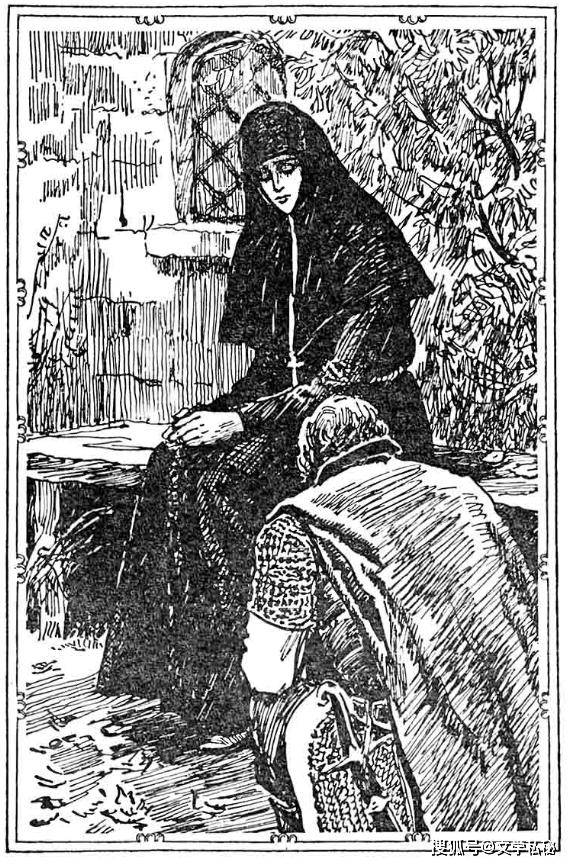

而画家的笔下人物,我们也能感受到一种亲切感,总体来说,他笔下的人物,带有一种忧郁的、温情脉脉的气质,我们可以在他为《钢铁是怎样炼成的》创作的寥寥几幅插图中,感受到画家设计出的人物的总体底蕴。

画家插图

笔者将这一版的插图画家认定为普切尔科,会不会有误?在没有找到更翔实的资料前,笔者希望自己的闭环认定,能在逻辑自洽的基础上说服自己,也能说服每一位关心此文的读者。