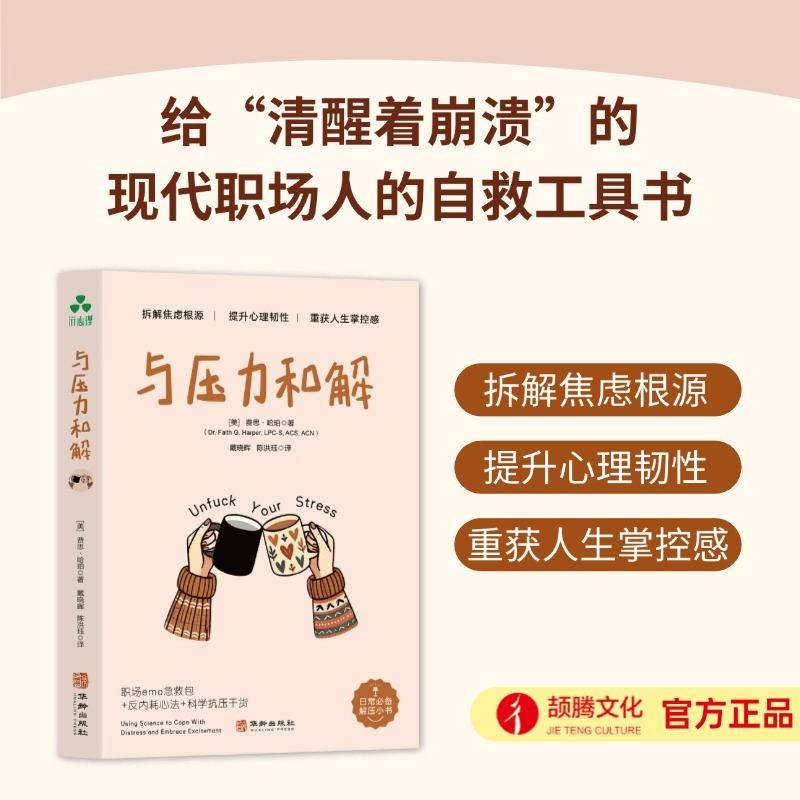

在快节奏的现代社会,压力如影随形,尤其对当代青年而言,压力带来的挑战更为严峻。美国心理学家费思·哈珀的《与压力和解》以科学视角解构压力,为我们提供了与压力共处的新路径。

一、突破传统认知,重塑压力观念

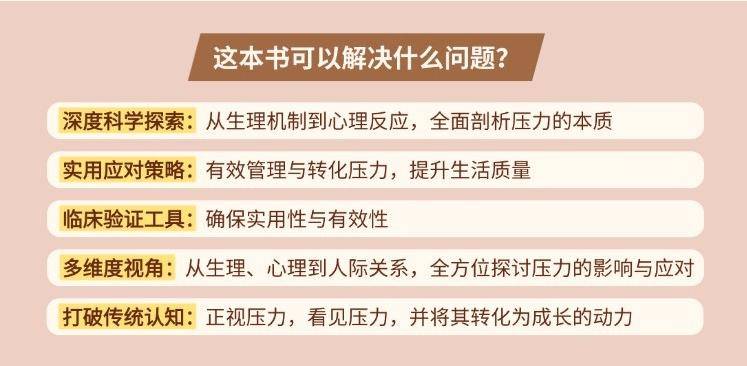

传统“毒鸡汤”式励志过度简化压力,忽视其复杂性与个体差异,易导致受挫后的自我怀疑。本书提出颠覆性模型:压力并非单纯由外界事件引发,而是基于个体内外因素的主观响应。例如,面对工作挑战,有人视其为成长机会,压力转化为动力;有人因担忧失败而焦虑逃避,凸显认知差异对压力感知的影响。

书中强调压力的积极性:备考时的适度压力能提升专注力与效率,促使我们投入资源、激发潜力。这种认知可以帮助我们看待压力,主动寻求和解之道。

二、洞察当代压力,剖析职场人困境

权威数据显示,当代青年面临独特压力症候群:

1.数字孤独症:

网络社交虽便捷,却让许多人陷入“好友众多、深度交流缺失”的困境。大家看到他人的光鲜生活时容易产生自我怀疑,如某学生花费大量时间刷社交平台,对比后产生孤独感,陷入消极情绪。

2.绩效焦虑综合征:职场与学业的竞争压力下,为追求高绩效长期高压工作。《2024职场压力白皮书》指出,这种状态导致效率下降、创造力枯竭,甚至引发身心问题,如程序员连续加班后陷入“ burnout ”(倦怠)。

3.存在性倦怠:

物质丰富的时代却陷入人生无意义的迷茫。例如,毕业生进入稳定岗位后,因缺乏目标感而对工作失去热情,感到生活无意义。

三、融合多元技术,构建压力管理矩阵

结合书中的理论与现代技术,设计适合Z世代的压力管理策略:

1.认知重构。

运用“GOOD心态”(感恩、拥抱可能性、抓住机会、决心),结合认知行为疗法挑战负面思维。如面对求职压力时,将“我可能失败”转化为“这是积累经验的机会”,改变对压力的解读框架。

2.情绪调节。

借鉴情绪释放技术(EFT)与冥想。焦虑时敲击眉间、锁骨等穴位释放情绪;每日15-30分钟正念冥想,通过呼吸训练放松大脑,可增强情绪韧性。

3.行为调整。

采用番茄工作法分解任务,减少拖延压力;培养规律运动(每周3-5次)、充足睡眠等习惯。例如,坚持跑步的学生反馈,运动后焦虑感明显降低,专注力提升。

4.社交支持。

建立深度人际关系,与亲友分享压力,避免独自承受。加入兴趣小组、志愿活动或者读书会,通过交流获得情感支持,拓展社交圈子。

四、协同多方力量,构建压力友好型社会

1.企业。

营造弹性工作环境,如推行远程办公、灵活考勤,避免过度加班;提供心理健康培训与咨询服务,设立员工关怀项目(如定期团建、健康餐食),增强归属感。

2.社区。

组织减压活动(瑜伽课、户外徒步、冥想工作坊),促进居民互动;建立心理支持网络,如社区心理咨询室,邀请专业咨询师定期坐诊,提供免费心理疏导。

3.高校。

将压力管理纳入心理健康课程,开设相关讲座;完善心理咨询中心服务,提供个性化辅导;鼓励社团活动与社会实践,如通过志愿者活动提升学生自我价值感,释放学业压力。

五、构建压力韧性社区,实现认知进化

在社会加速度下,压力成为常态,构建“压力韧性社区”至关重要。社区成员相互支持,分享应对经验,形成集体心理免疫。从“与压力和解”到“与压力共舞”,是认知的进化——不再视压力为敌人,而是将其视为生活的一部分,如同接种“精神免疫系统疫苗”,适度压力能增强心理韧性。

当代青年需践行书中方法,提升管理能力;社会各界应营造包容环境,帮助每个人在压力浪潮中保持积极心态,将压力转化为成长动力,最终实现个人与社会的共同进化。

通过重塑认知、多元干预与社会协同,我们终将在压力中找到平衡,拥抱更具韧性的生活。

新书上市

小编为大家准备了独家福利

限时75折