对于艺术品的审美观,离不开时代背景、阶级背景、文化背景、宗教背景等的探讨和研究。 作为中国书法艺术的一部分,佛教写经书法,在欣赏、审美过程中,尤其需要关注这几个属性的掌握。 如果没有一个客观公正的认识,写经书法的艺术美学,在社会意识、艺术专业、宗教理念,以及在中国文化的价值、地位就无法确认,甚至可能出现主观的偏差。

中国书法史 唐楷高峰

唐代书法楷书的完备,形成中国书法史上楷书的高峰。 这与政治制度上的要求有关,科举考试是一般读书人入仕的基本途径,而中第之后,吏部要进行考核,其中一项就是楷书要写得楷法遒美。 因此,佛教写经书法,亦不离这个时代的影响,而形成严整、端庄的整体风貌。

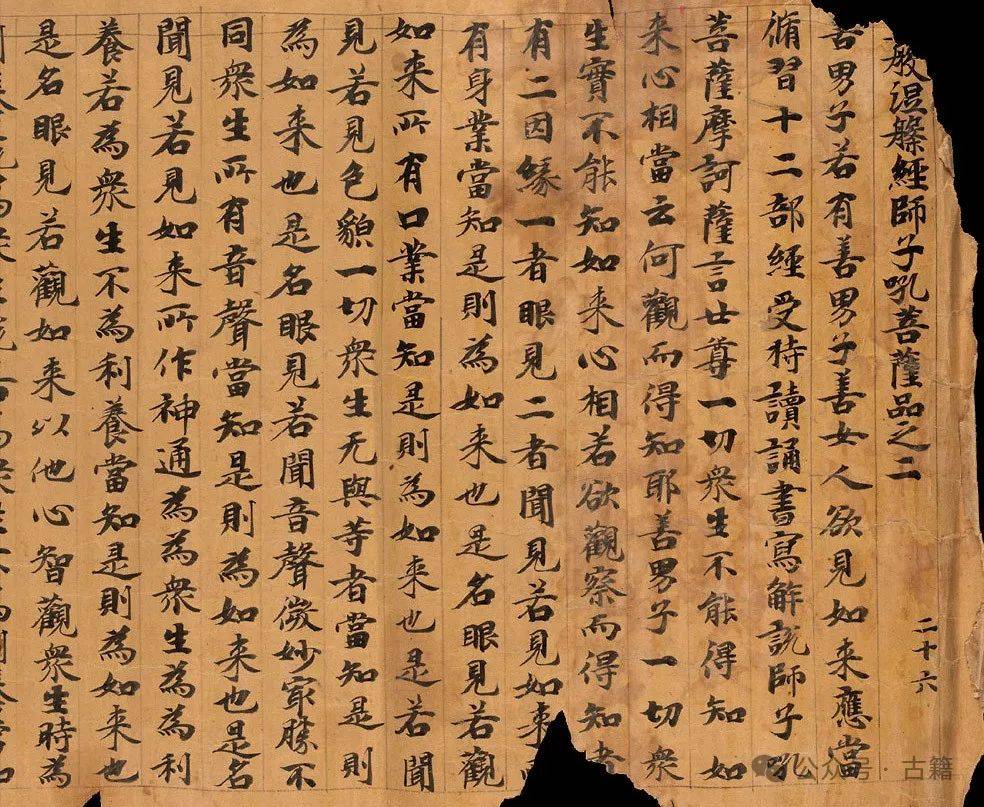

北宋宣和内府藏有唐释昙林用小楷写成的《金刚经》,《宣和书谱》卷五记载,此卷有数千字之多,始终如一律,不失行次,便于疾读。 敦煌写经卷中的唐人写经,达到这样水平的数量很多。 楷书给人的美,就是端庄、整齐、规范、美观。 大量的官方写经书法,都是结体森严,点画飞动,令人不胜赞叹。 这些楷书写经,堪称唐楷的代表作也不为过。

米芾《海岳名言》说,盛唐开元以来,因唐玄宗字肥,后有书家徐浩,趋从君王所好,字写得肥满,而经生字亦自此丰厚。 翻开敦煌写经卷子,其中字体由清瘦转丰腴者不在少数,如《佛说佛名经》较《摩訶般若波罗蜜经》要丰腴宽博得多。 盛唐以后,佛经书体肥满,则是受颜体影响,与同时代的书法风格类似。

官方写经手 训练有素

唐代,从事佛教写经人员成分十分复杂,有官方和民间的写经手,也有文人、僧尼、学生等。 但是水平最高、数量最大的还是官方的写经手,他们的专业足以为代表。 唐代是一个佛教盛世,对于写经也非常重视,不仅是积累功德的行为,而且这些写经作品也流布各地,作为民间写经范本。

这些官方写经手大多是秘书省和门下省的「楷书手」,例如《妙法莲华经卷第五》为上元三年五月十三日秘书长省楷书手孙玄奕所写; 属门下省抄经者较多,如《妙法莲华经卷第三》是上元三年八月一日弘文馆一位任姓楷书手书所写; 《妙法莲华经卷第七》为弘文馆楷书手王智莞所写。

这些官方抄经者都是训练有素的专业写手。 在唐代,对他们的培养都是经由专门的机构和老师指导。

因此对写经的要求非常严格,形成了一套完整严密的制度。 经卷末署有书经者的名字,用纸数量,初校、再校、三校者的名字,以及详阅者、判官、监制者的名字。 这些名目都一一罗列于卷尾,毋庸置疑,这几乎是所有官抄经书的规制。

手抄写佛经 态度恭谨

以宗教目而言,抄写佛经是积累功德,让人受持供养,抄经者必须以严肃恭谨的态度来完成。 因此其书法主要特点,是容易辨认、有规范、端庄的字体。 当然楷书成为最合适的书体,写经书法绝大部分都是楷书,这就不足为奇了。

在佛教里,书法不是供人挥洒性情的,但是,精美的书法,可让受持者更容易接受。 写经作品,既要考虑佛教本身的要求,还要考虑功德主,或者说受众的接受。 原因是,诵经祈愿,希望愿望灵验。 所以,写经作品都是态度认真,布局整齐,少有潦草之作。

总之,唐代的官方写经书法,是在各种文化社会属性的要求下形成的一种书法艺术。 从弘扬书法艺术的角度,对于传承中华文化的贡献,佛教写经书法显然有其重要的一席之地。

抄经与佛教流传

佛教自东汉传入中土,在政治、文化、思想、信仰方面,都产生了极大的影响。 佛经的流传,更是影响了中国的文学与艺术。 佛教初传时,印刷术尚未昌明,佛经的弘传流通,只能靠纸墨抄写,所以与书法结下不解之缘。 佛经与书法艺术结合,不但书法创作的题材更宽广,内容更丰富,佛法的传播也因此更快速、普遍。

名家写经艺术极品

佛经圆融精妙的思想内涵、精美优雅的语言文句,吸引了文人墨客,乃至帝王将相等抄写经书。 从六朝、隋唐至明清,乃至近代,不少寺院僧侣是有名的书法家,以抄经为媒介,接引文人士子皈依佛教,所以产生了不少名人的抄经书法名作。 例如王羲之写《佛遗教经》,张旭写《心经》; 柳公权写《金刚经》、《心经》等,苏辉写《心经》、《金刚经》、《圆觉经》,宋高宗写《金刚经》、《心经》等 。

经典的抄写出于对佛法的虔诚和对佛经的崇敬,必须十分虔诚慎重,因此抄写的佛经书体,一般呈现出熟练、持重、严谨、自然的风格样貌。 六朝以来,寺院盛行建造藏经楼,以珍藏写本经卷。 据现存记载的粗略统计,从南朝陈武帝(公元557年)令写一切经十二藏,至唐高宗显庆时(公元656年)西明寺所写一切经的一百多年间,皇室和民间的写经已达八百藏之多。

写经书法一直延续到南唐保大年间(公元943-957年),才逐渐终止。 可惜这批辛苦抄写的藏经,绝大部分没有流传下来。 现存敦煌石窟中发现的六朝隋唐写经,虽然已是残篇零卷,也堪称举世瑰宝 。