👆不懂陶瓷,只好假装懂艺术的_象外

厉槟源 谣言 14×24×50cm

黄铜、陶瓷、羽毛和铸铁底座 2019

本文图片,均由艺术家与龙泉望瓯艺术中心提供

我一直觉得自己是个刚正不阿、有啥说啥的正经人,直到有一天,我的舌头上中了一箭……

作者按:

笔者不懂陶瓷,所以文章主要还是从装置/雕塑艺术的角度切入的。另外,因为展览涉及的艺术家太多,所以笔者只选了现场聊过几句的艺术家,作为写及具体处的对象。感觉我好随便……不过,算了,就那样吧。

〇

楔子

诶哟喂。

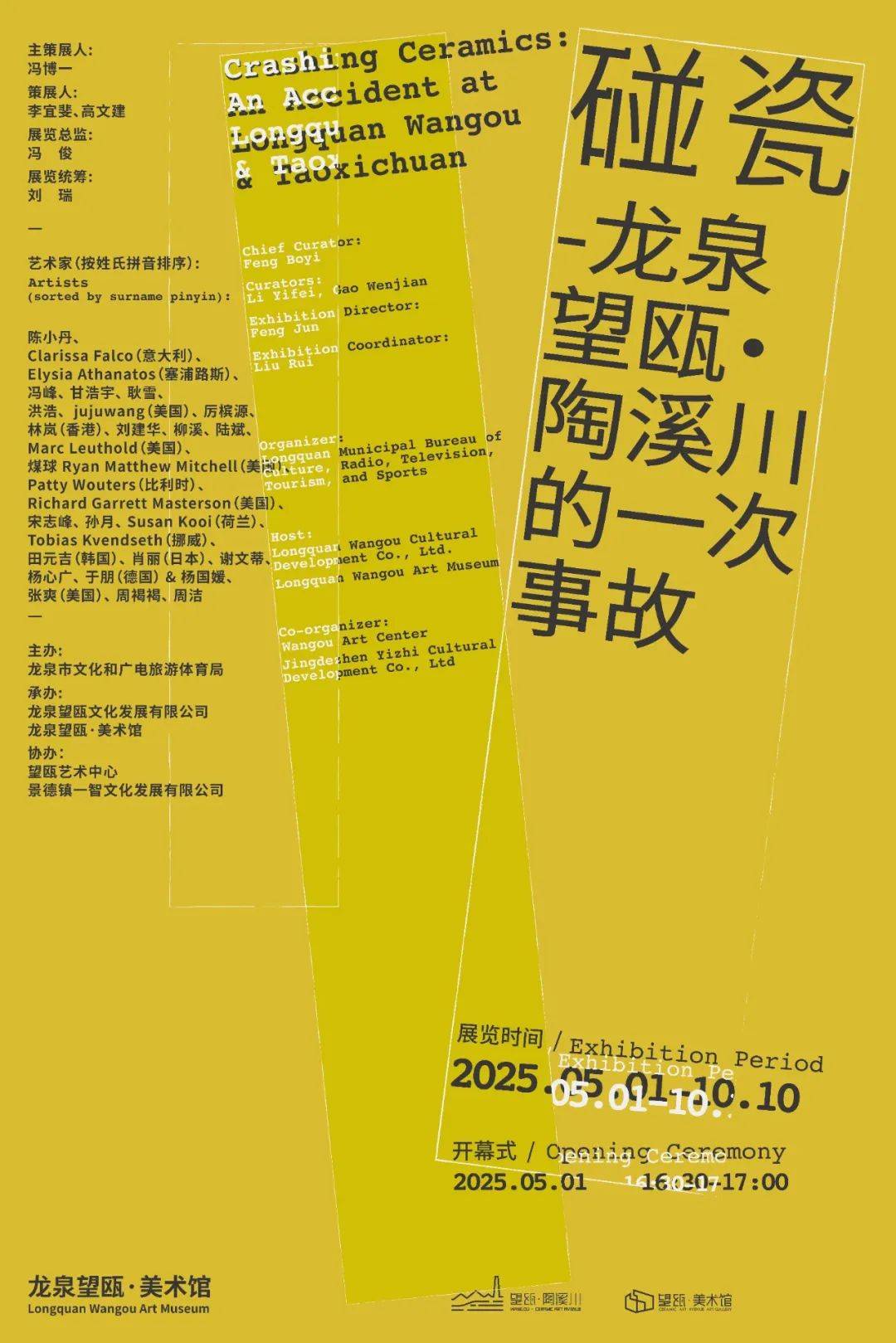

《碰瓷——龙泉望瓯•陶溪川的一次事故》。既然是事先写好的展览题目,就和真·意外没啥瓜葛。

和主策展人冯博一的交流中,得了总结,那厢故意“碰”的“瓷儿”,大约有那么几个吧:第一个“碰”的是“坏”瓷儿,意外生成的、不属“好”瓷规范/常态的瓷;二,不是“瓷”的瓷,在陶瓷艺术学科定义边界上反复摩擦的瓷;三,策展人跟媒体同志们聊起了一个议题,艺术家的自我阐释文本,和作品的实际视觉呈现之间的关系与偏差问题。

如上这些问题意识,自然源于对艺术家驻地的具体陶瓷创作的观察总结。

话说回来,百千年了,这地儿都是特正经的青瓷古窑口。如今却要被一个叫“碰瓷儿”的展览给嚯嚯……

60×160×70cm 铁、瓷器、青瓷、匣钵、蕾丝

2025

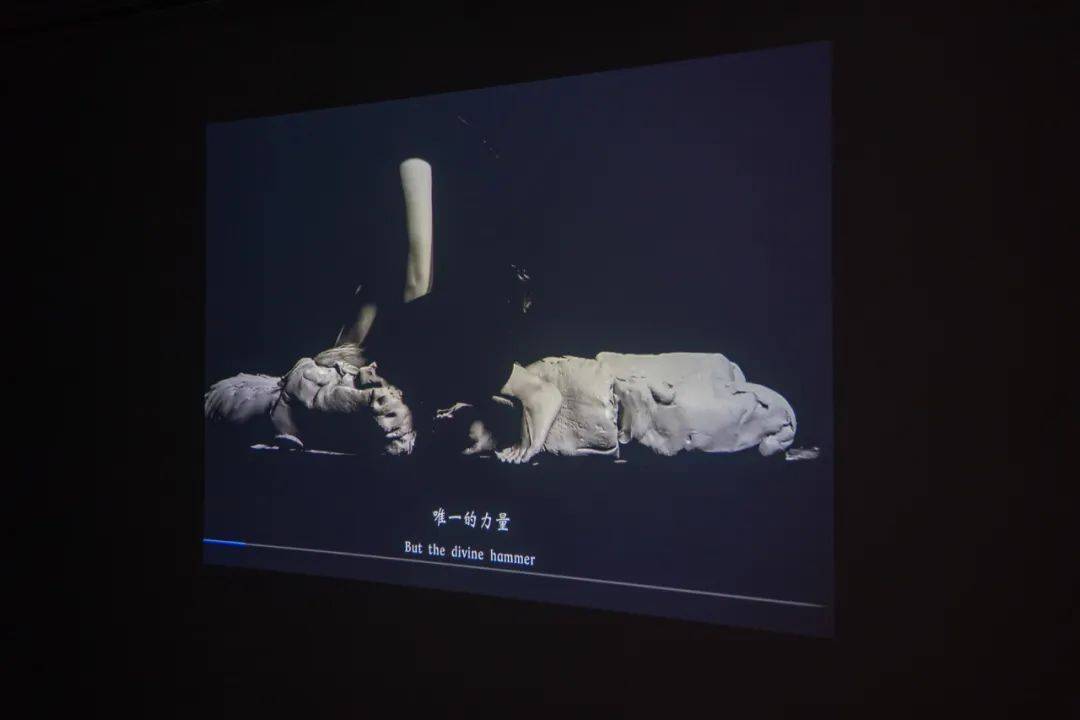

耿雪 米开朗基罗的情诗

19min 影像作品

2015

米开朗基罗的情诗 另一帧画面

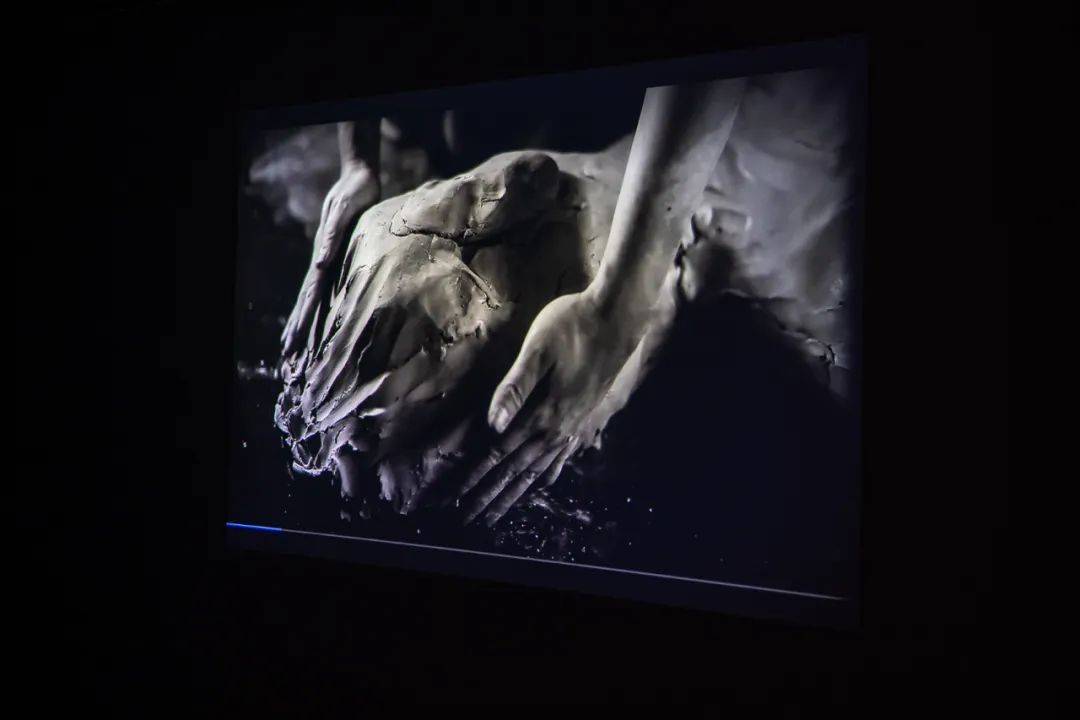

洪浩 物境之十九

150×110cm 古瓷片、烤釉、丙烯、画布

2023

洪浩 物境系列之一

尺寸多样 古瓷片、烤釉、丙烯、画布

2021

洪浩 物境之十四

89×137cm 古瓷片、烤釉、丙烯、画布

2021

PART I 陶瓷 x当代艺术的经典范式:错误演变成语法或formless

开片/裂痕,传统唤作,缺陷美。

可是作为实用器,另一些缺陷,便只是缺陷,不看作缺陷美。比如飞釉露胎、气泡针孔、光泽不匀、局部积色、不受控的矿点,乃至烧制过程中失控的二次变形等等。

但到了当代艺术的场域里,种种失误,都有机会发展成有意任之的形式语言潜力。

瓷实际上是种自身形式意味很强的媒材,大有材料决定形式、形式决定内容的力量在里面。瓷的质感,在视觉直观上,非常优先;而各种“意外”,比规规整整更能发挥其材质语言的潜能,或者说,“意外/错误/缺陷”,预设可控范围内的“坏”性/不可控性,更逼近瓷的形式语言的本质。

参展艺术家中,一些本身就是做瓷的,另一些则是参与驻地活动才刚刚接触。于是规则以内游刃有余的,往往想要跳脱规则;本身身在既有规则以外的,更可以顺着自身自制出新的可能性。

当一门触感系视觉(视觉艺术中的“触觉性”概念,一般是指造型的线性起伏,对立于块面起伏;但这里“触感”指的是会让人不由联想到触摸手感的视觉质感)的立体造型艺术,遭遇当代艺术,当代艺术中的这些经典价值范式,理所当然会优先冒泡:

随机、偶然、即时性、非定形、反整体性、去秩序化、不确定性、废弃物/边缘物、本能/生理直觉、辩证反题式的刻意“失效”,等等,一系列的“formless”。

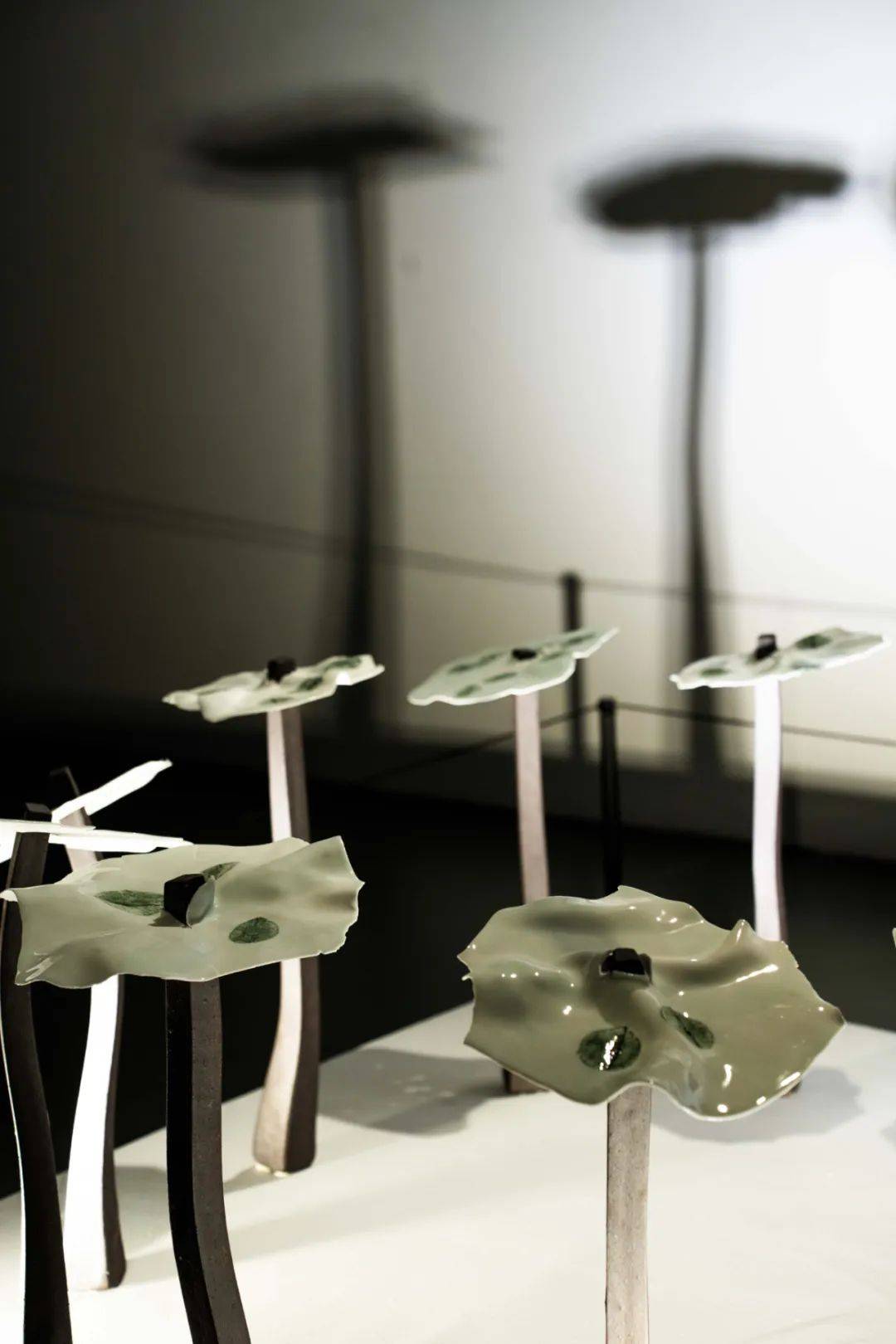

Marc Leuthold 龙泉

尺寸可变 龙泉青瓷

2025

龙泉 局部2

煤球(Ryan Matthew Mitchell) 独⽯虚空系列

尺寸多样 陶瓷

2023

独⽯虚空:粉

70×45×130cm

杨心广 青瓷系列

尺寸多样 青瓷、木

2025

青瓷No.5

25×25×23㎝

举例来说。

刘建华长年以瓷为创作媒材,行走于当代艺术场域。而他的作品《颜色》,更像是对长得特像瓷的瓷的颠覆:一方面,突出了揉泥手感的过程性痕迹,而背离了作为成品、作为器物的造型方向上的雕琢,似乎立意在突出某种类似材料原生状态的直接呈现;但另一方面,又将作品烧制成了和瓷的感观常态印象,极其对立的高彩度颜色。同一件呈现体身上,一方面往更朴素里走,一方面往更有现代设计感里走,都是基于“什么是陶瓷艺术”的后设命题式辩证法反题。

而如Elysia Athanatos的《灵肉之器》,则更极端。它实际是烧裂之后的碎片,被策展人建议,保留在一种不经修饰的原始失误状态。作品的原意图,似乎是制作一个象征式的陶罐:自古以来,陶罐就有灵魂容器的比喻之意。但现在容器碎了(居然还不是龙泉青瓷,是德化白瓷),成了展览整体叙事中,“什么是陶瓷艺术”的“本质”叙事的配件。

刘建华 颜色

可变尺寸(25×25×17cm/件)瓷

2016-2019

颜色 局部

Elysia Athanatos 灵肉之器

200×300×700cm 陶瓷

2025

灵肉之器 局部

PARTII 跨门类语境中的陶瓷:艺术系统和人的拉扯

展开前文提到过的问题:

在《碰瓷》里,陶瓷艺术是些什么?是陶艺向当代艺术语境的扩展、更新吗?或其实是另一种媒材的形式语言,转换到了陶瓷上吗?例如,雕塑学科脉络的装置艺术,在行“材料的观念转换”之事的时候,使用了陶和釉?更有甚者,甚或是非物质性的概念和行为艺术,临时落到了陶瓷上?

还有另一组问题:面对强媒介特性的材料语言,艺术家在多大程度上是优先在自我表达呢?又有多大程度上,是媒材自具的形式潜能,在自我实现,而人不过是围绕着系统本身,顺从于(视觉)“语法”的系统内自我衍生呢?

jujuwang 空灵交响:地界之间

尺寸可变,龙泉青瓷,镜面亚克力,钢丝等

2025

陆斌 大悲咒-2025

1800×1800×35cm 瓷土、混凝土

2025

大悲咒-2025 局部

Richard Garrett Masterson 《如果石头会呼吸》系列

尺寸多样 龙泉高温烧制陶器

2024

《如果石头会呼吸》系列之《橙辉尖塔》

49×36×95cm

Tobias Kvendseth 反种子02

尺寸可变 龙泉青瓷

2025

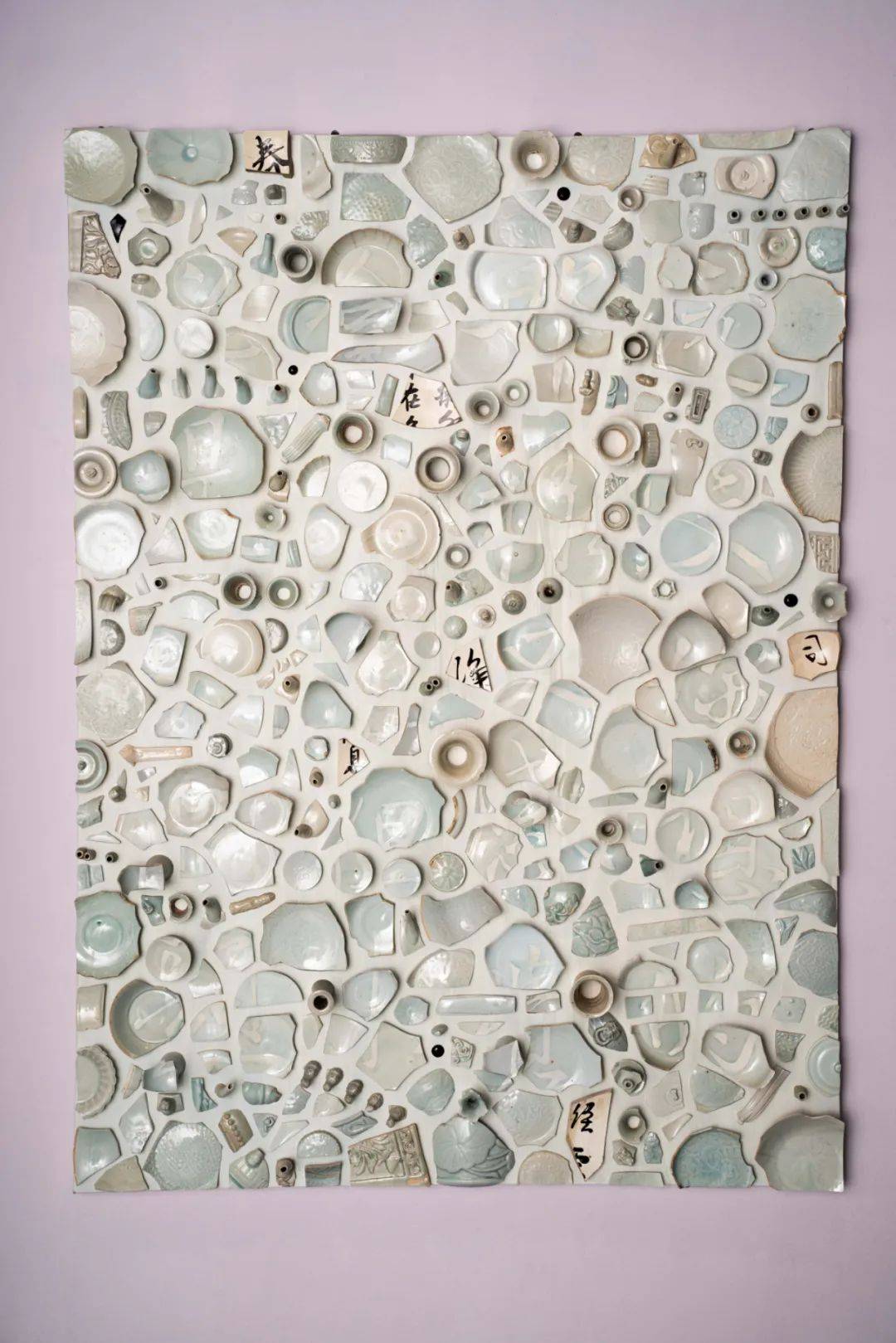

田元吉 纸-陶瓷-黏土

尺寸可变 陶土

2025

《建与毁》系列。当陈小丹将自己烧制的连排瓷盒,称之为“砖墙”的时候,与其说是墙(=界限),不如说是承载——更像是骨盒,里面放的是同样被包裹上釉的细小动物骨头。陶瓷的质感在这里尤为重要,它将生物的死亡化为安静而轻盈的物质不朽,但时间上的恒常稳定又带着物理上的自身易碎,尤其适合将卑小的、忌讳的,上升为平和的纪念性。

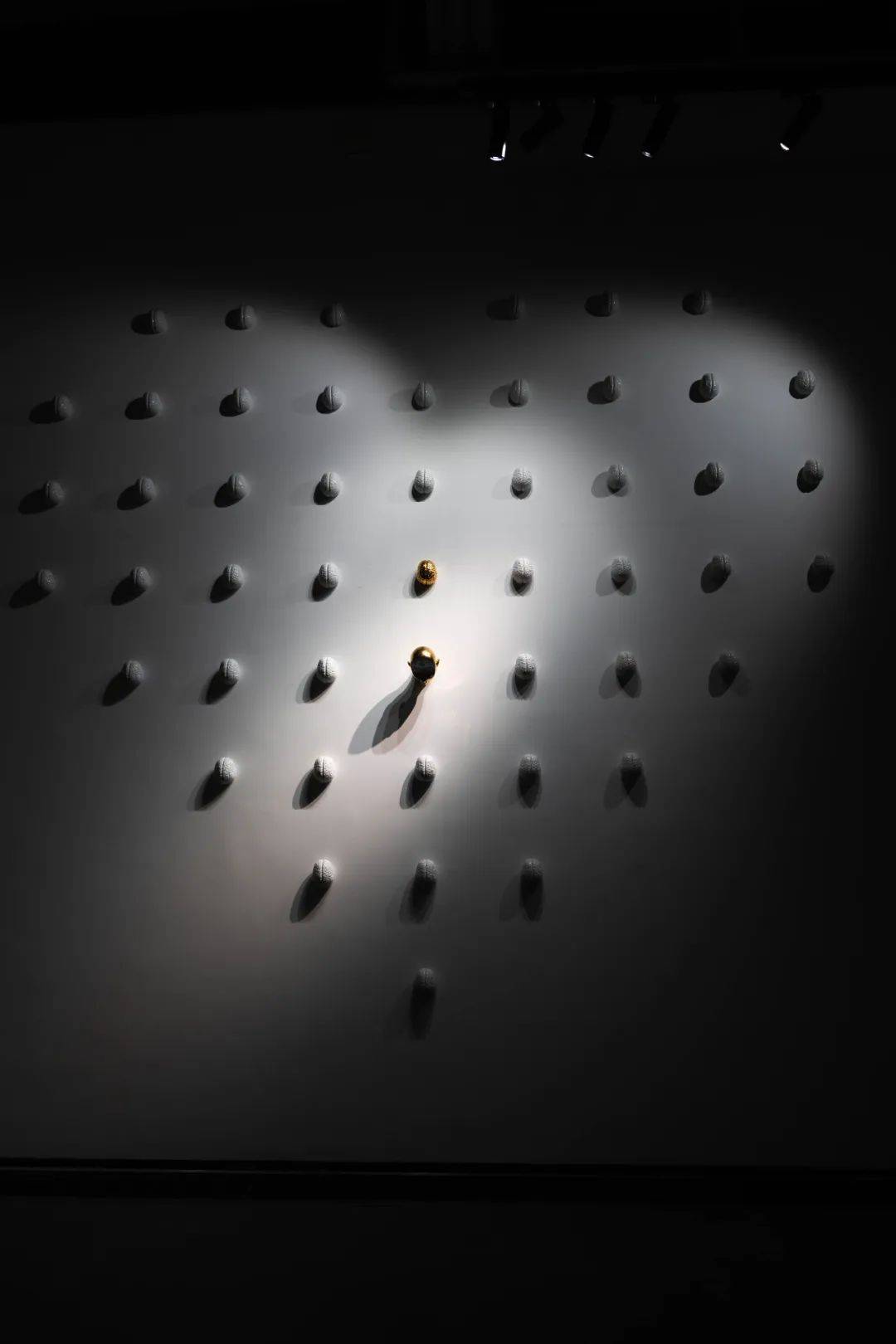

冯峰的瓷制“大脑”,同时还是作为实用器具的香薰炉,当香薫点燃,白烟会从脑沟间升起。除了“大脑”,他还用陶瓷制作了各种身体内脏器官的形象,有一股猎奇邪典的味道。他用一个打开脑壳的脑袋和众多白色脑仁,在墙上排出一个爱心的形状。据说,他是在医学图像和炼金图像的平衡之间,构筑一种错位感。

张爽用陶瓷材料,转变出一种能够表征皮肉的(似柔软且不定形的)形状与(半粗粝半平滑的)质感,并用干燥了的植物纤维,做出了逼真的“毛发”。现场这组名为《野蛮生长》的装置作品所占据的空间,柔纱半掩,成为对女性心理上半私密空间的某种隐喻。艺术家说,毛发是日常中某种被视为不得体、需要掩藏的东西,它们在瓷器(=肉身)的缝隙里被醒目地表现,隐喻着人身心里某些不被社会规训所认同的能量,在规训的夹缝里野蛮生长。大概是类似的意思。另一方面,艺术家在表现立意的时候,并没从完全倒向视觉上的肖似性摹仿(似肉非肉),而是同时保留了陶瓷本身质地的品质趣味。

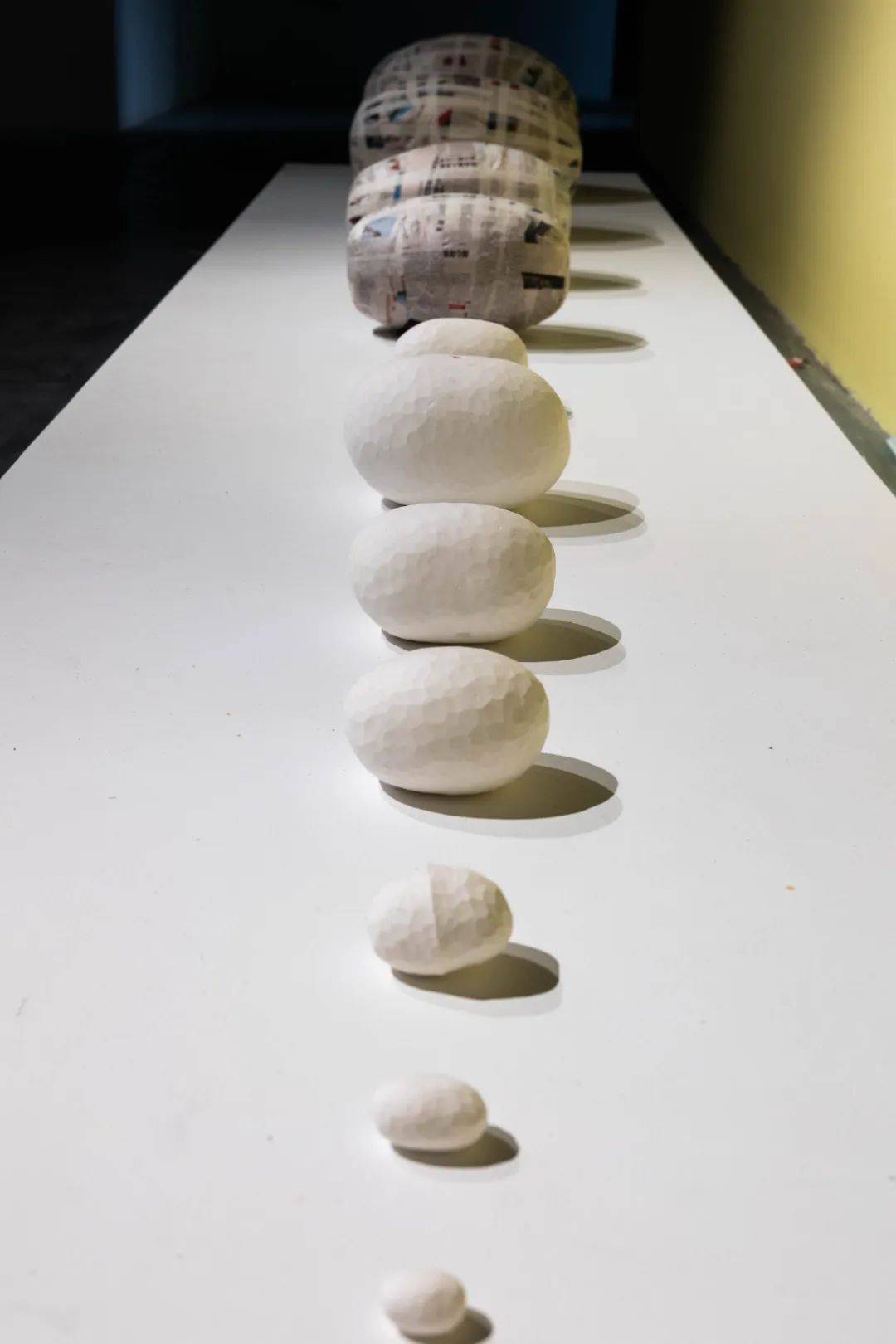

相比下,在柳溪现场作品中,对“瓷”性本身的态度,就远没有那么复杂。同样作为长期与陶瓷打交道的艺术家,她将一部分瓷镀了金,另一部分上了墨,直接向“非”瓷的视觉进行了转换。而她作品的内容,则是将米开朗基罗《大卫》的五观给摘出来、切割成一些金色方块,和一些类似衣褶、发鬈之类的黑色不定形之物,堆放在一起。所以,对美术史的崇高话语的解构,构成其作品的主题——但却未必是立意的重心,而重心可能还是在,“瓷”性和非“瓷”性与当代话语中装置艺术的接合问题。

就陶的材料特性融合进装置作品“观念”、作品“观念”的视觉呈现饱满度、作品作为陶瓷本身的品味感受性,三者间的接合紧密度而言,孙月的《与此同时》,咬合得很紧密。在一个玻璃瓶装置中,她将上百朵白瓷所塑的泥花,置于喜水植物的下方,于是构成了一个两难:是给植物浇水,让泥花渐渐溶解,还是保全泥花,让植物渴死。“与此同时”,人生就是一场本不该非此即彼,却常常不得不非此即彼的平衡游戏。

陈小丹 建与毁系列

200×150×195厘米 龙泉青瓷、衢州鸭头、舟山鱼骨等

2025

建与毁系列 局部

冯峰 心-灵魂出窍

500×500cm 陶瓷

2009-2023

心-灵魂出窍 其中一件

张爽 野蛮生长

尺寸多样 陶,植物纤维

2025

野蛮生长 局部

柳溪 我们身处何方NO.3

尺寸可变 瓷、墨、镀金瓷

2019-2025

我们身处何方NO.3 局部

孙月 与此同时

尺寸可变 德化⽩瓷泥、喜水植物

2025

与此同时 局部

周褐褐的《真金属》,利用铁胎泥的质感特征,制作出了一件密集的瓷钉子插满黑木架子的作品:她从瓷本身的质感中提取了一个极端状态,一种和瓷的初印象几乎对立的感官物性,却是源于特定瓷种“瓷”性的某一常规形态。

于朋与杨国媛的作品,是用陶瓷烧制的建筑模型。但这些建筑实际上不源自真实的建筑,而是从自然山水间的空间行走/观看体验而来,将之转换成了一个整体的建筑形状。譬如,在作品中,远景的层叠式观感,会被整合成一个三维的连续空间,却是试图传达、转译相似的空间体验。瓷的瓷性,尤其是前文所述的各种“错误”造成的效果,对其作品而言,甚有意趣,露胎、气孔、矿点、积色,都成为瓷房子在山间水中的魅力。

林岚的陶瓷,实际上是一桩在地性的参与式艺术,通过物质化,而促成的白盒子内展品。她发动本地的陌生人,一起环抱树木,并用陶土将环抱的行为拓印下。瓷作为在地的特色,而成为一种象征。艺术行为被白盒子化了。

周褐褐 真金属 TRVE METAL

248×160×115cm 木、龙泉青瓷

2024

周褐褐 腹肌蛹

(约)18×13cm/颗 龙泉青瓷 2024

于朋+杨国媛 山城系列 多种尺寸 陶瓷 2025

山城系列

山城系列

林岚 树的拥抱系列

50×35×7cm或50×35×10cm/件 青瓷、铁

2025

树的拥抱系列

宋志峰 熵虚

龙泉青釉、破碎泥片、阿莫西林粉末 400×80×15cm

2025

熵虚 局部

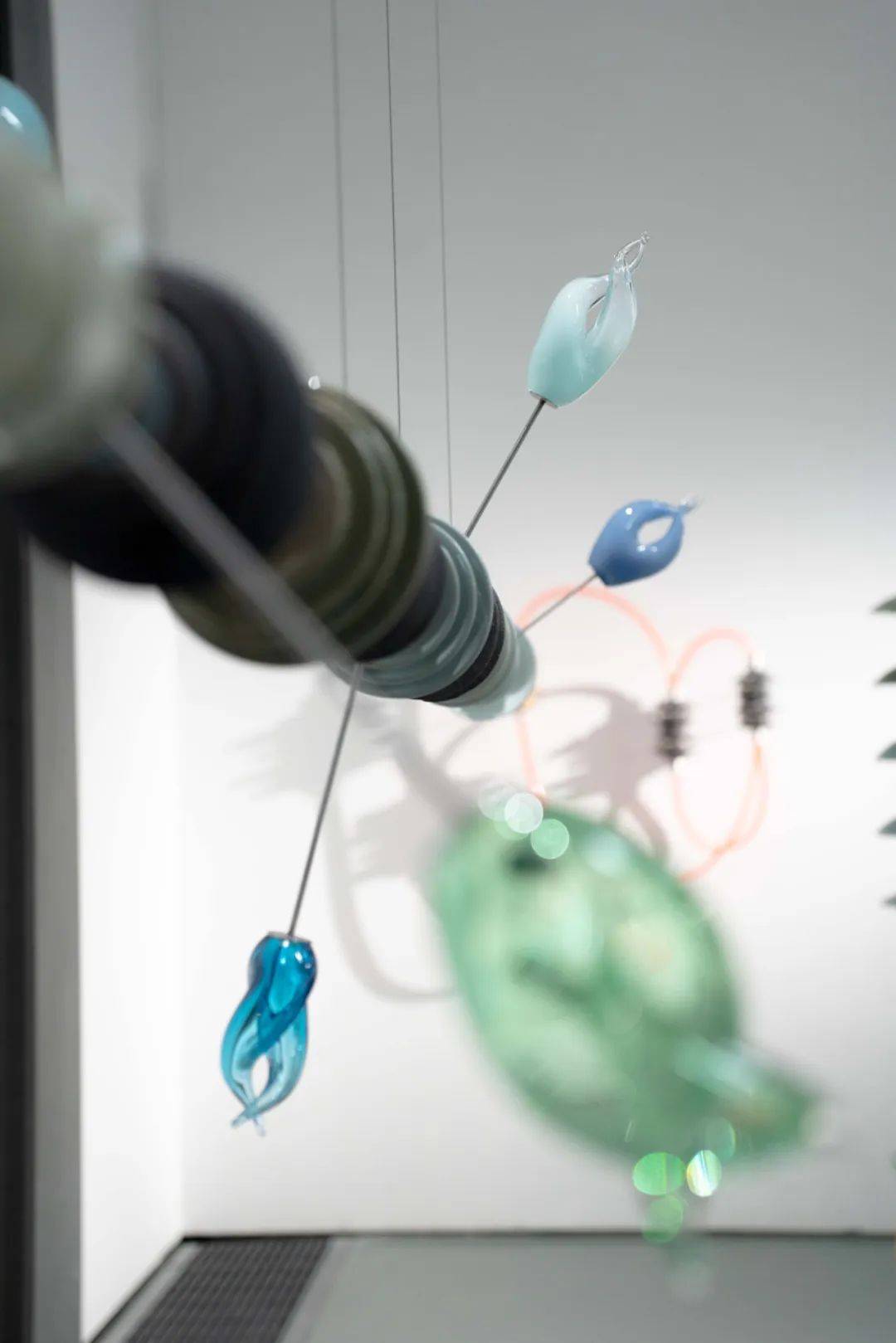

谢文蒂 一些萦绕我心头的物什

66.5×300×56cm 泥胎、青釉、吹制玻璃、金属、钢丝绳

2025

一些萦绕我心头的物什 局部

PART III视觉之外的文本,和作品之间的关系

当代艺术,有时并不在封闭的视觉呈现范围中,完整、充分地体现自身的所有意味;甚至于,有时作品只是一个占位符、指示符,指向背后的语境,或背后的文本诠释,这些背后的东西逾越过作品,反过来成为核心。

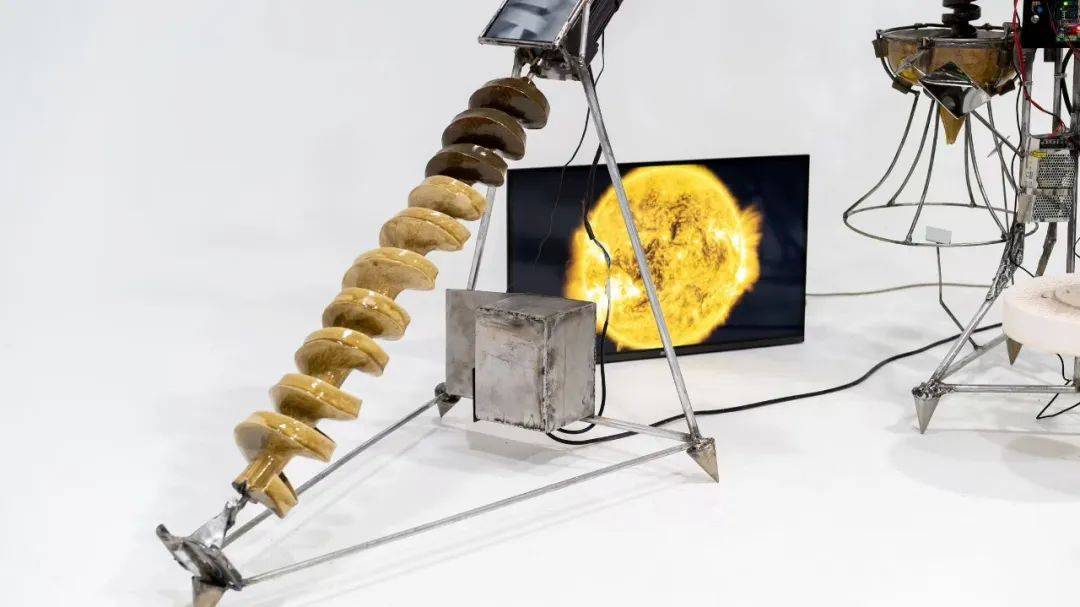

甘浩宇的动态装置作品,造型源于古早生物书中蚯蚓消化系统的插图;而蚯蚓排泄物,则被艺术家利用太阳聚光技术二次烧制,变成了陶土块的一部分。这桩行为,结合装置,构成了一个吃沙排沙,往复循环的寓言;而在艺术家的自我阐释那里,似乎有一种类似罗莎琳·克劳斯版本的巴塔耶主义的东西,具有生发动机上的核心地位——“卑贱”、“污秽”、“净化”,蚯蚓蠕动的形态,都是在“无定形”之名下,进行躺平主义的新价值观重估。其实,作为一桩艺术“观念”的有效性而言,它是独立的,是装置作品本身的直观视觉体现的发生契机,但并非完全不可分离。如果要说,裸眼感受到的作品意味,则首先是陶瓷材质与机械动态相结合时的矛盾张力感/(或者说)新奇错位感。

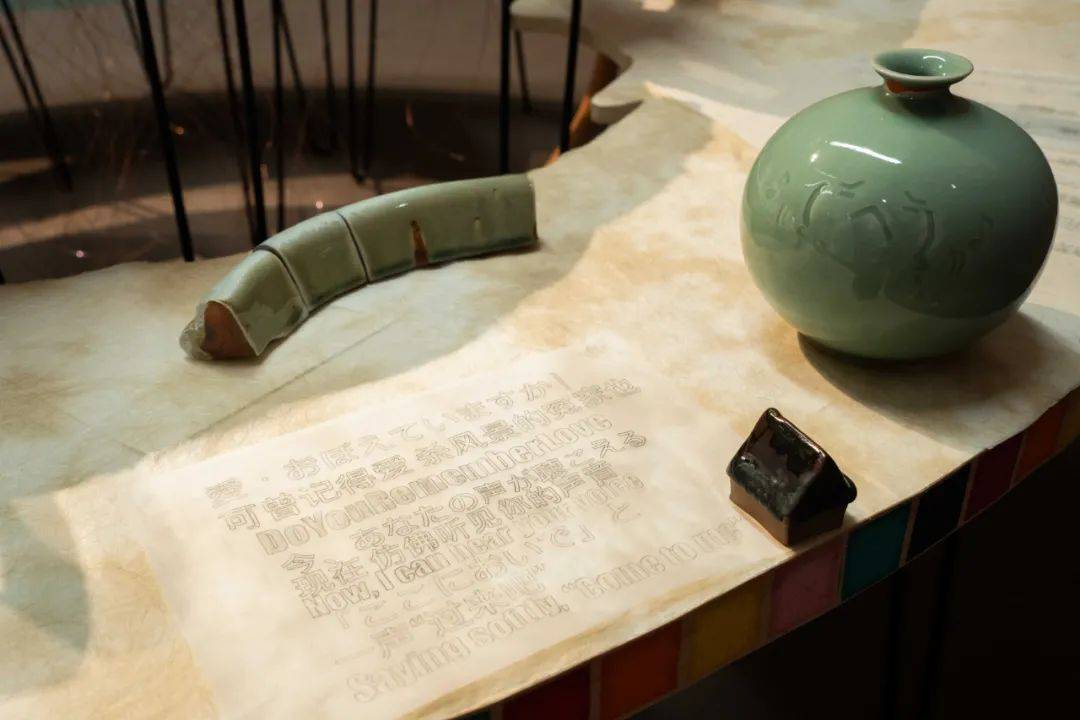

过往许多时候,周洁的创作会和“家”的意象有关。但“家”对她来说,似乎是一桩需要艰难确认的事物,并且总是以诸如刺肤的铁丝床之类的装置来表现。在这个展览中,她自陈把“家”变成了一个桌面。在一张螺旋形展开、构成有缺口的两环同心圆的桌台上,一系列代表古今人际间情感沟通方式的符码指涉之物,平铺罗列;在视觉上,有些像研究型艺术在展陈档案的方式。但大部分符号之物都被磁器化了,磁制的手机壳、Mac,磁制的书本、信笺,各式的陶泥(龙泉、宜兴、景德镇)和釉彩杂糅、绞合在一起,夹杂着类似瓷板、海葵状盆栽、裂片、高口瓶、现成指纹拓印之类的典型形状,不同瓷器形制代表历史记忆的不同时期,旧式的和纸上印着指涉网络文化的字体,又将陆游、唐婉的情书和动画《超时空要塞》的爱情宣告混搭,构成一串代表交错信息流的混杂意象,并且在作品内以一种自我扬弃的口气宣称:人与人的沟通底色,最终会归入爱。

甘浩宇 数沙者

340×300×240cm 蚯蚓排泄物、太阳聚光烧成陶瓷、金属、镜面、软管、电路板、电机、泥浆

2024

数沙者 局部

周洁 渴望坍塌可曾记得爱

尺寸可变 陶瓷

2025

渴望坍塌可曾记得爱 局部

渴望坍塌可曾记得爱 局部

渴望坍塌可曾记得爱 局部

结

高德地图告诉笔者,从高铁丽水站到望欧·陶溪川文创街区的距离,是118公里。作为一个陶瓷创作驻地项目和美术馆的综合机构,它离名山胜水很近,就人群从一、二线城市过来的路途而言,则很远。似乎古时候,名窑就是建在远离喧嚣的地方。时至今日,当代艺术变成了一桩既要高冷又或多或少得依附中心化规律的事物;而民间工艺的陶瓷观,也从不会在乎当代艺术语境中的陶瓷观。据说《碰瓷》这个展,不仅想要反思陶瓷在当代艺术中拓展多样化的可能性,还想要吸引民间工艺大师们来看。任何一次打通区隔的尝试,可能都不是一件那么容易的事情;看似接近的人与人间的爱恨感通方式,终究是“看云很近,看你很远”。

笔者信口胡扯得有些远了。

Patty Wouters 时间之圈

120×120×60cm 陶器粘土

2025

时间之圈 局部

Susan Kooi 《龙+山》系列

尺寸多样 龙泉青瓷

2025

《龙+山》系列 其中一件

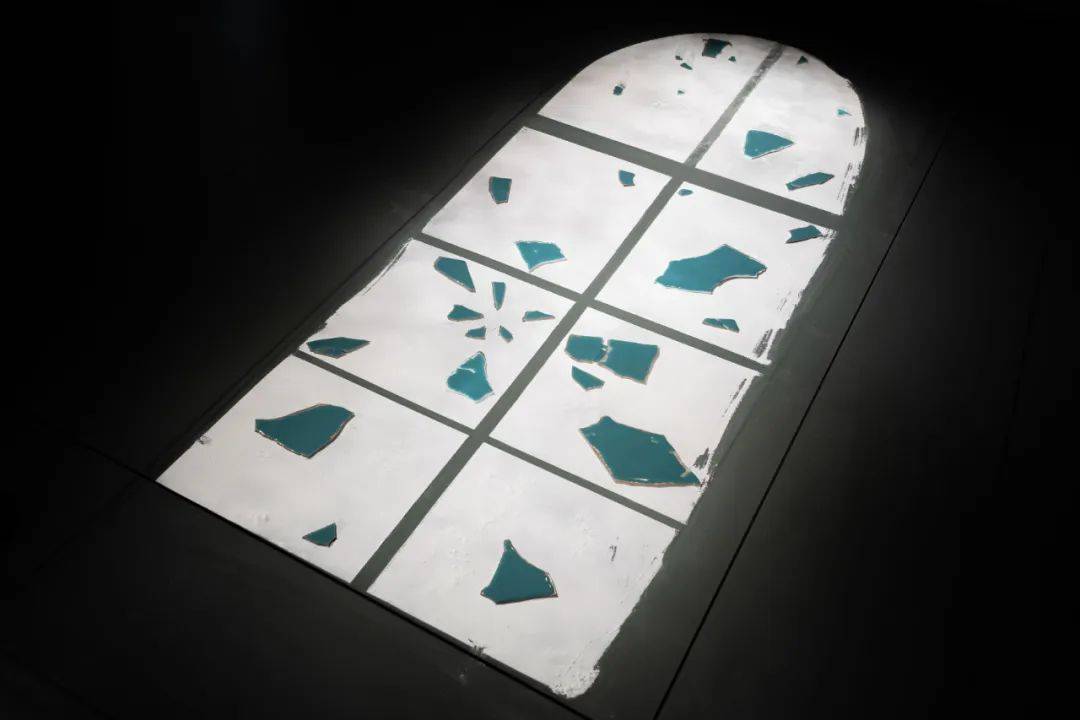

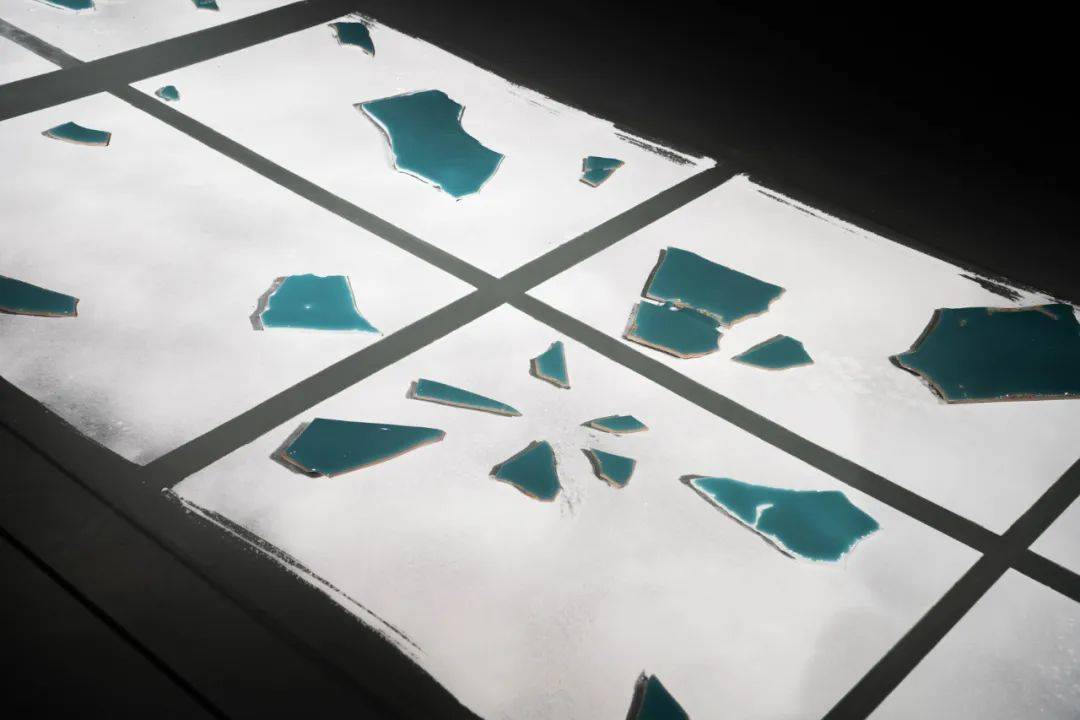

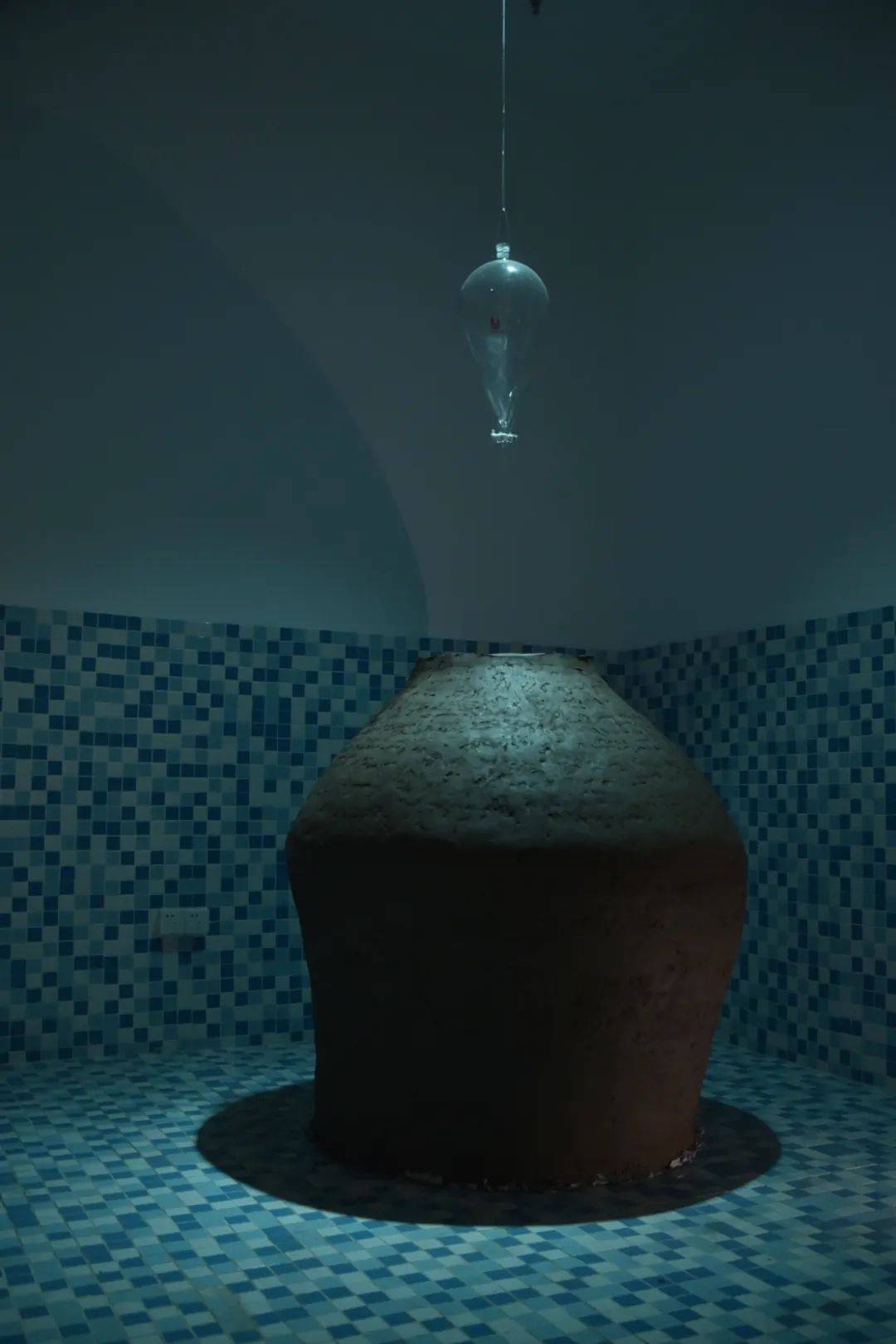

肖丽 澡堂子

尺寸可变 驻场回收的陶泥、龙泉的回收旧衣、陶溪川的河泥、 玻璃、水、宋代瓷片、植物

2025

澡堂子 俯视视角

〇

碰瓷——龙泉望瓯·陶溪川的一次事故Crashing Ceramics: An Accident at Longquan Wang'ou & Taoxichuan

艺术家 Artists:

陈小丹 (Chen Xiaodan) ,Clarissa Falco (意大利),Elysia Athanatos (塞浦路斯),冯峰 (Feng Feng),甘浩宇 (Gan Haoyu),耿雪 (Geng Xue),洪浩 (Hong Hao),jujuwang (美国),厉槟源 (Li Binyuan),林岚 (Jaffa Lam, 香港),刘建华 (Liu Jianhua),柳溪 (Liu Xi),陆斌 (Lu Bin),Marc Leuthold (美国),煤球 (Ryan Matthew Mitchell, 美国),Patty Wouters (比利时),Richard Garrett Masterson (美国),宋志峰 (Song Zhifeng),孙月 (Sun Yue),Susan Kooi (荷兰),Tobias Kvendseth (挪威),田元吉 (Wongil Jeon, 韩国),肖丽 (Xiao Li, 日本),谢文蒂 (Xie Wendi),杨心广 (Yang Xinguang),于朋 & 杨国媛 (Walter Yu 德国 & Kerry Yang),张爽 (Stella Zhang, 美国),周褐褐 (Zhou Hehe),周洁 (Zhou Jie)

*按姓氏拼音排序,LISTED ALPHABETICALLY BY SURNAME

主策展人 Chief Curator:冯博一(Feng Boyi)

策展人 Curators:李宜斐(Li Yifei),高文建(Gao Wenjian)

展览总监 Exhibition Director:冯俊(Feng Jun)

展览统筹 Exhibition Coordinator:刘瑞(Liu Rui)

开幕式 Opening Ceremony:2025年5月1日(May 1, 2025)

展期 Exhibition Period:2025年5月1日-8月1日(May 1 - August 1, 2025)

地点 Venue:龙泉望瓯·美术馆(Longquan Wangou Art Museum)

主办 Organizer:

龙泉市文化和广电旅游体育局(Longquan Municipal Bureau of Culture, Radio, Television, Tourism, and Sports)(LOGO)

承办 Host:

龙泉望瓯文化发展有限公司(Longquan Wangou Cultural Development Co., Ltd. )(LOGO)

龙泉望瓯·美术馆(Longquan Wangou Art Museum)(LOGO)

协办 Co-organizer:

望瓯艺术中心(Wangou Art Center)(LOGO)

〇

把艺术拉出圈外

你还可以在微博找到我们

@象外的象外

投稿邮箱