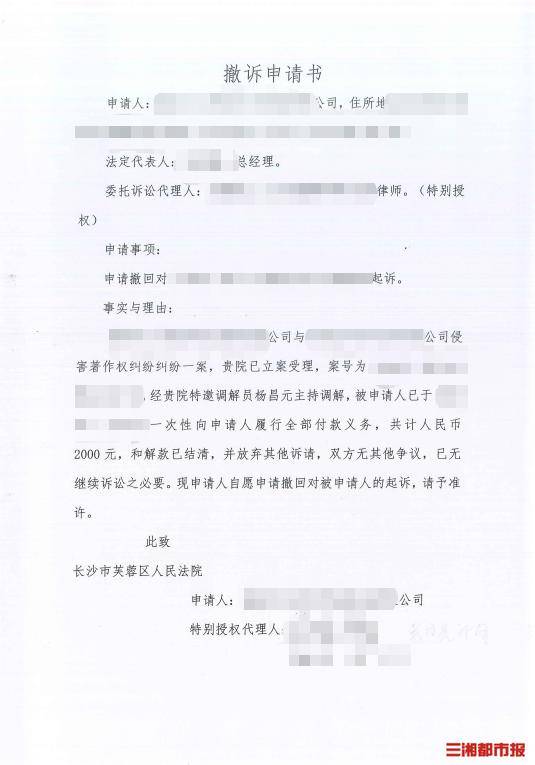

2025年5月10日,朱海《人间万物)展览在京艺术中心(南京市鼓楼区中山北路576号)开展,展出艺术家朱海的画作。此次画展策展人:朱彤,学术主持:任海,展览将持续至2025年6月7日。

艺术家朱海在美国亚利桑那州和中国重庆创作的作品让学术主持人任海想到了思想实验。

由于传统意义上的思想实验包含了想象、记忆和知觉等心理的内容,所以它是一种脑神经活动外在化的思想模型,有助于我们拓展认知。就是说,思想实验能让我们想象多种可能世界。如果我们没有在认知上把我们与我们所处的实际情境相分离的能力,那么我们就不能思考事情可能是怎样的,也就不能提出世界是什么这样的问题和假设。

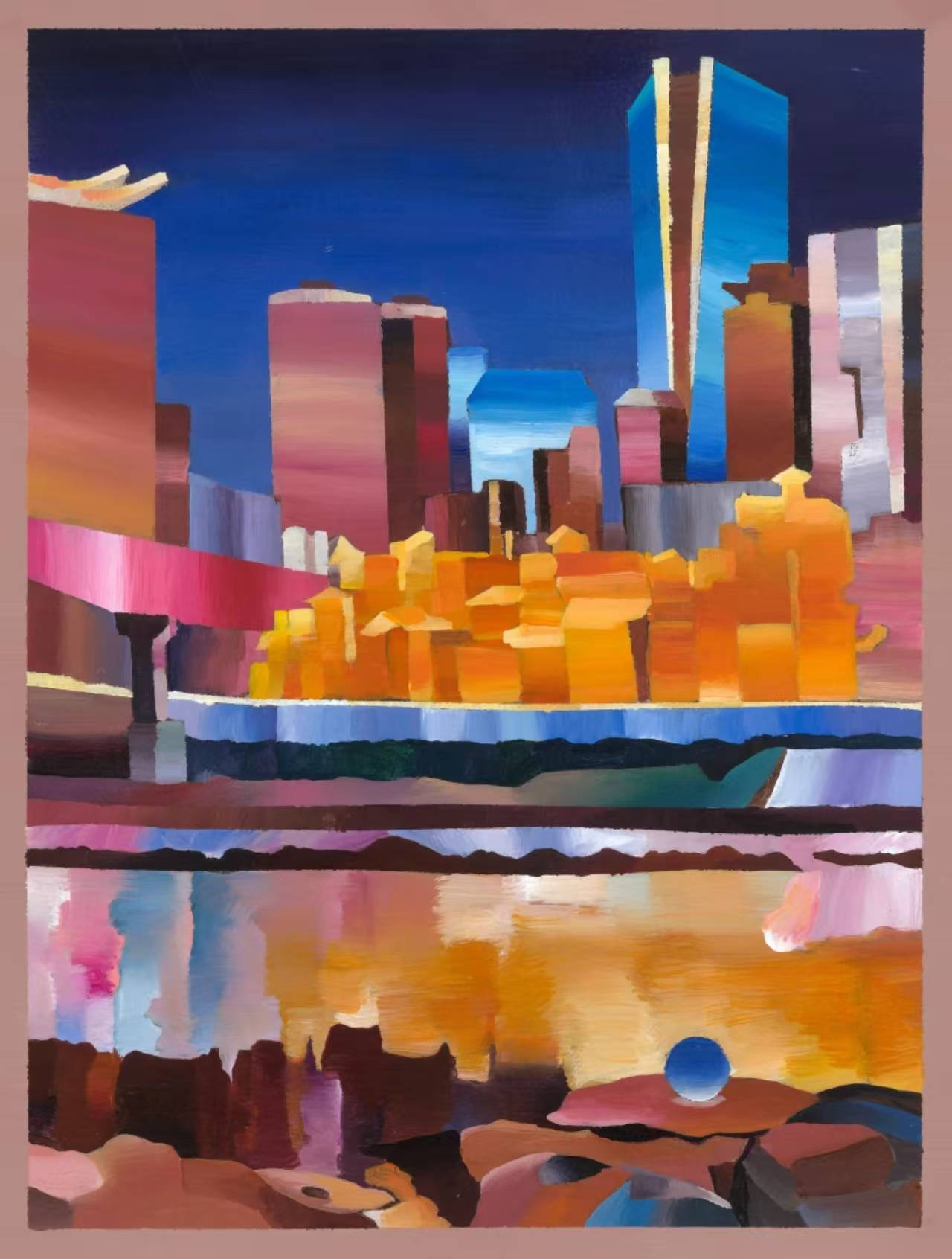

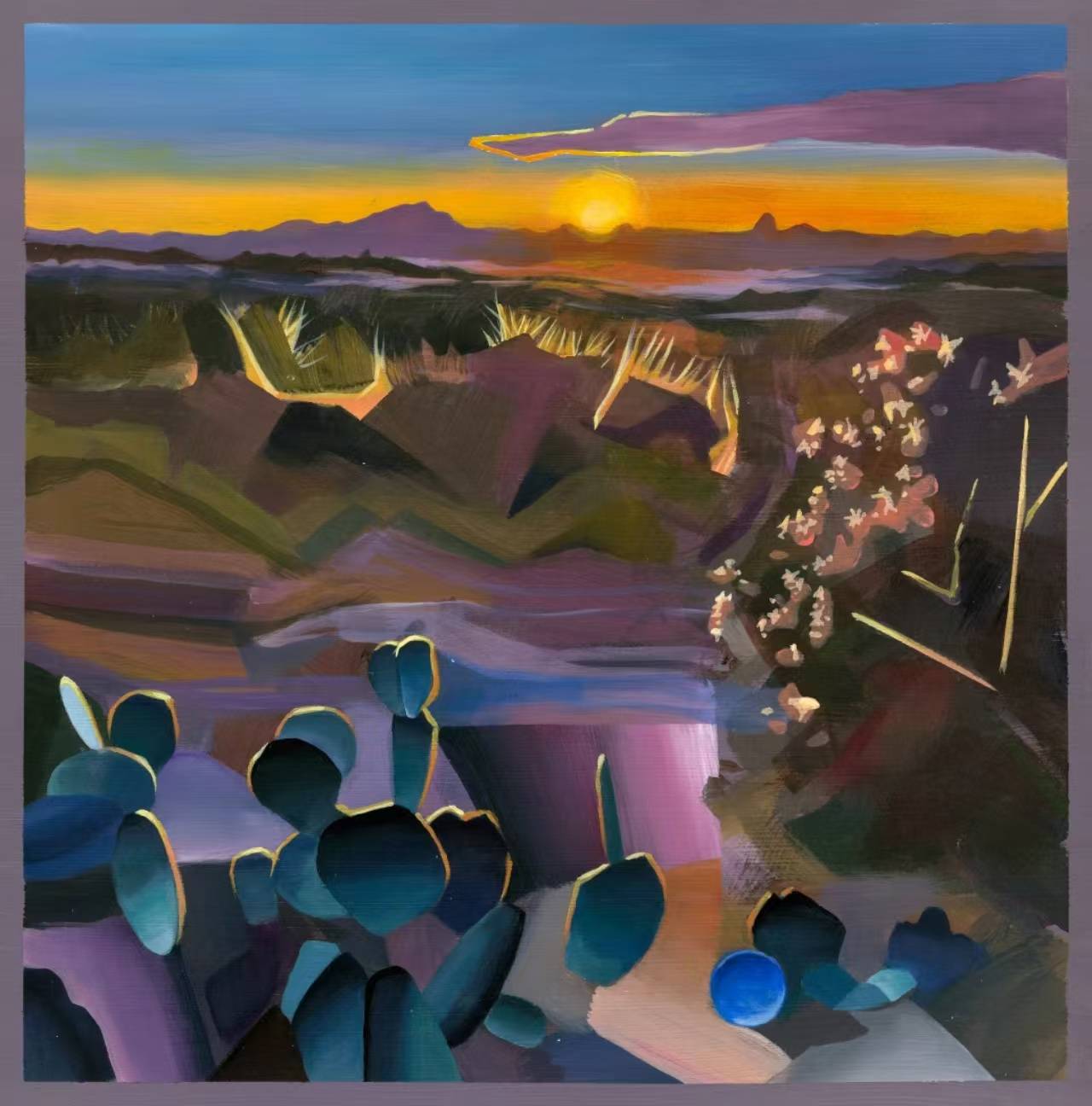

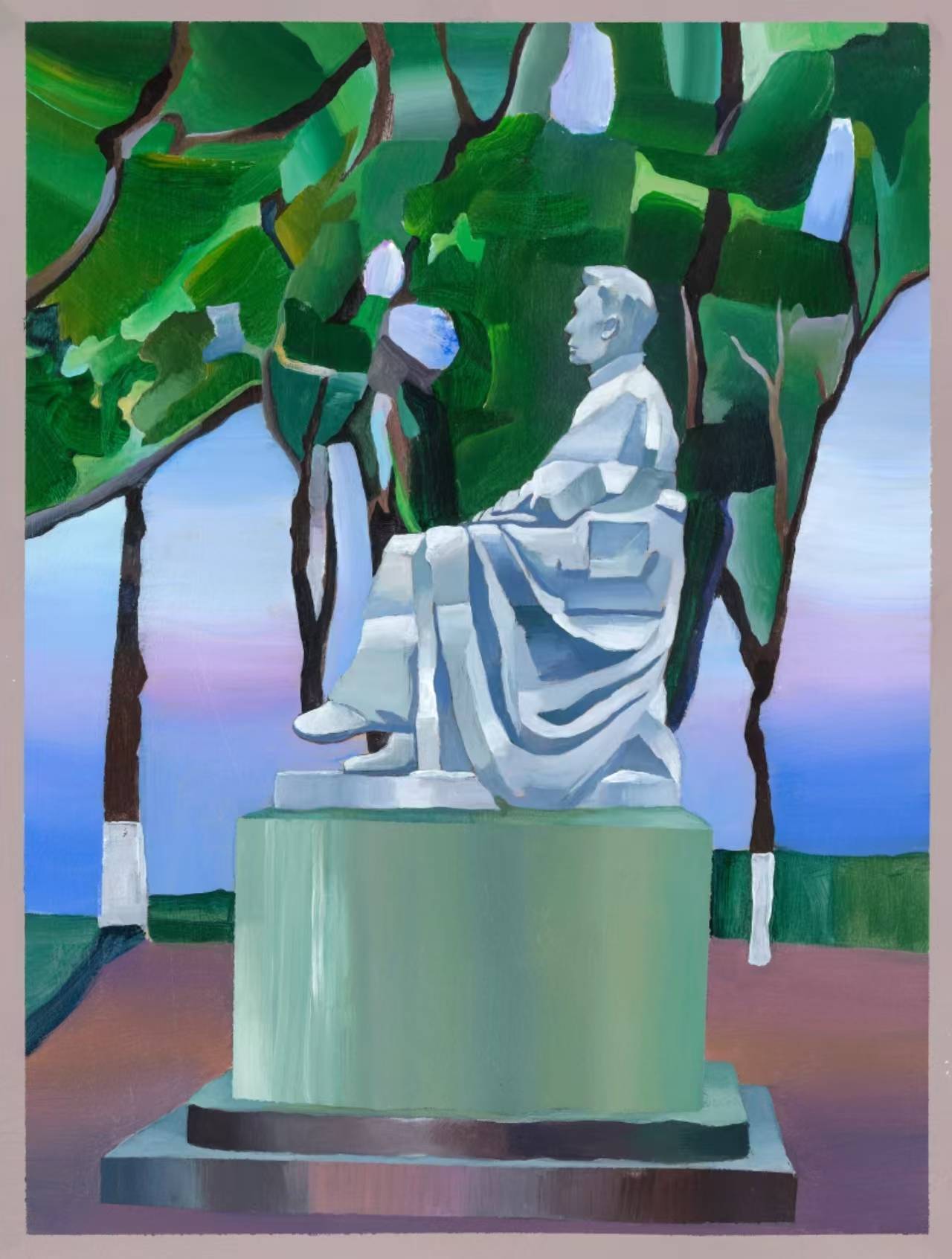

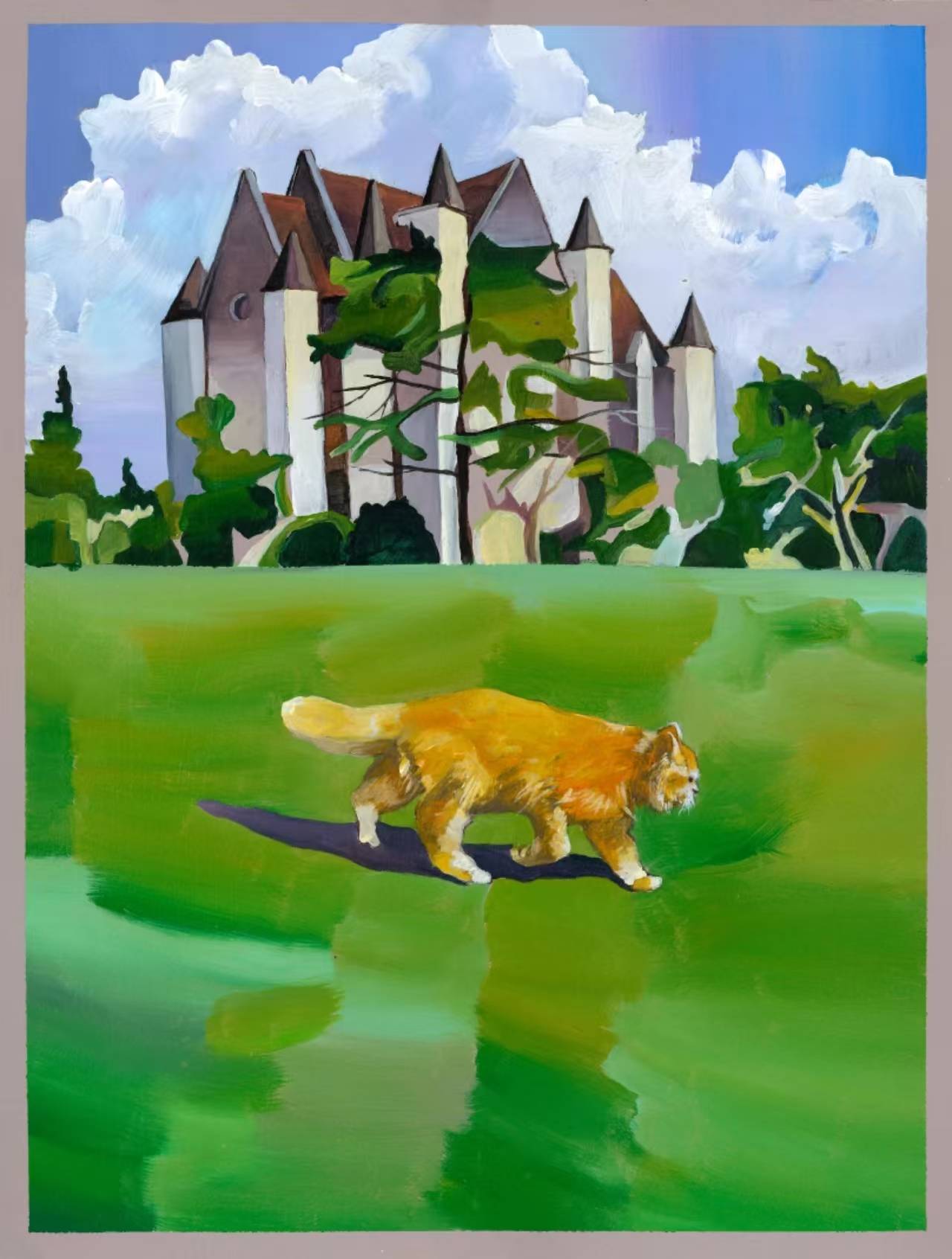

如果思想实验假设另外一种现实,并以此来反思或理解我们所处的世界,以及我们的想法和偏见,那么这个思想实验会让我们进入一个可以想象的境界。例如,朱海在亚利桑那州创作的作品可以让我们想象美国西南边界地区;在重庆创作的作品则让我们想象中国西南这个区域。

由于朱海的作品是艺术上的思想实验,而艺术是以体验为基础的,所以朱海的作品反映的是思想体验的创造性实践。当我们通过身体的器官来接受周围世界(或物)的特性时,我们会进入认知的过程。身体的感知经验包含两层意思,一是与身体有关的体验,不仅仅指视觉,而且也指触觉、听觉、味觉等。二是体验经历过程,是积累的经验,具有身体与生活之间发生关系的知识和能力。经验与我们常常提及的“老”或“功夫”一类的概念相通,强调在特定的空间里对时间的掌控能力。

从艺术的角度看,在身体的感知经验基础上的身体化的认知指的就是审美的感知。这种身体化的认知是艺术的思想体验的基础,是对与思想体验相关的思想实验所假设的现实进行审美感知的评判。

在朱海关于美国西南边界地区创作的作品中,美国边界的现实是朱海在亚利桑那大学访学一年的身体感知的片段,把画家身体感知用绘画进行表现,反映了美国边界地区的一个可能的世界。

用绘画来表达思想体验的可能世界与用语言文字来翻译另一个文化类似。无论是绘画所表达的可能世界还是文字翻译,都不能假定两个不同世界、两种不同语言,和两个不同文化之间存在一对一的对应关系。

跨文化的问题有多种不同的表现形式,在语言表达上,跨语言的翻译是文字与意义之间关系的问题;在文化表现方面,跨文化的实践是文化编码与意思之间的问题;在绘画艺术上,跨越不同世界的创作是通过图像进行跨想象的实践问题。

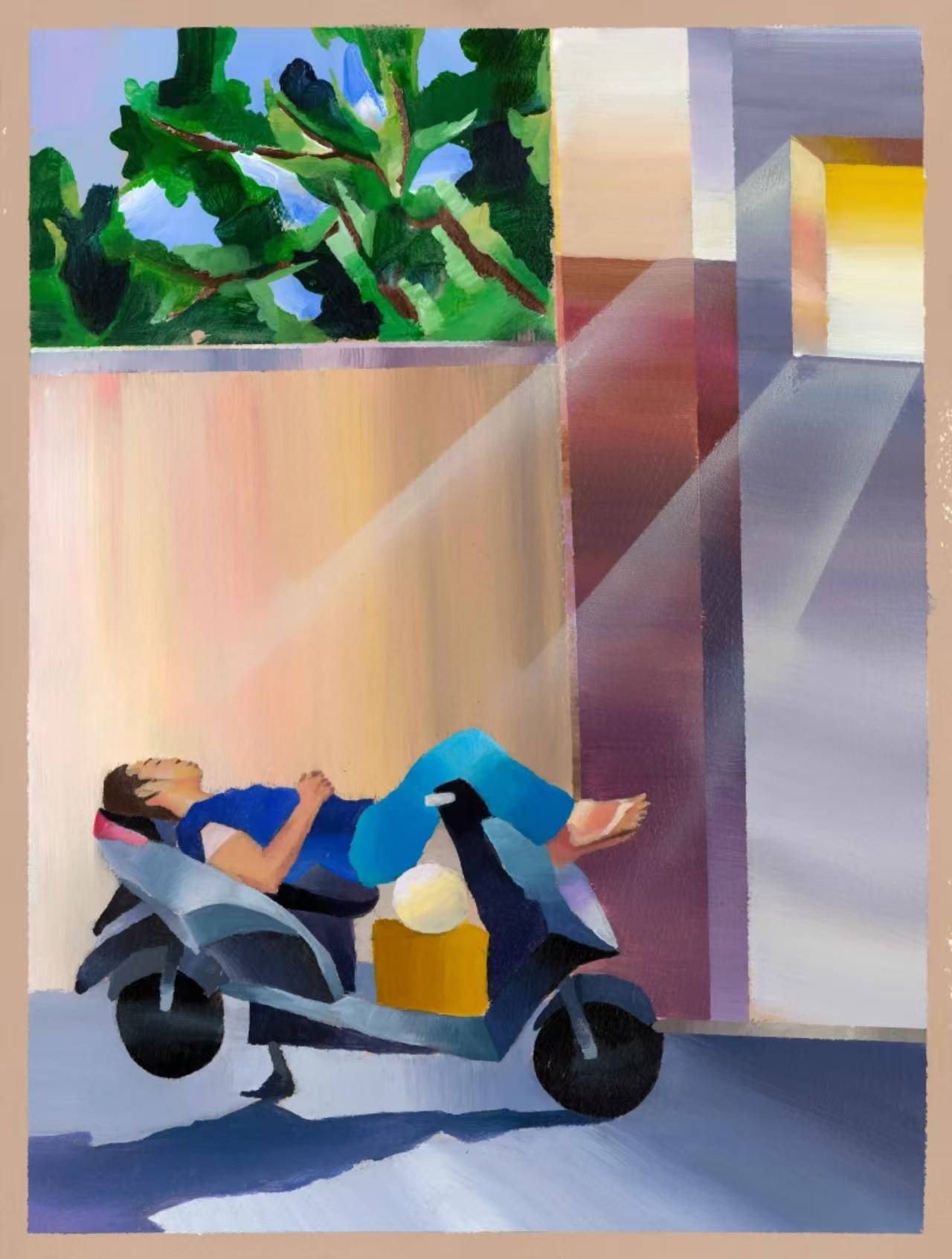

在朱海表现美国边界地区关于移民的绘画中,虽然我们可以用中文的“移民”来翻译美语的“immigrant”这个词,但是中文的“移民”并不能完全表达美语的“immigrant”的意思。

而且,朱海的“绘画移民”既不是中文的移民的意思,也不是美语immigrant的意思,也不是二者结合起来的意思。美国的“immigrant”是个变化中的概念,一方面,它可以指美国与其它国家不同的“文化熔炉”,另一个方面,它也可以指美国是排斥非白人移民的社会。

“Immigrant”不是只有唯一意思的词。从思想实验的角度看,朱海的绘画移民所表达的是我们通常关于移民的认知中“看不到的”。朱海用绘画来表达他亲身体验的移民是一种思想体验的行动。

作为思想体验的画在某种意义上讲与中国的传统文化中的“图”和“象”的认知有一定的联系。图是图示或图谱,与表达所言的“文”相辅相成,具一定的功能性,例如可以在空间中确认方位,起排序的作用。中国文化中的地图和插图是很好的例子。

至于象,按照《易经》的用法,象是综合的图像组合,表达的是所思的对象,具过程性、随机性和多样性。通过对万物的“势”的捕捉,《易经》的卦象表达了万物变化的不完整的、偶然的和开放的确定性。

这种图像组合作为一种综合的方法不可能是现代意义上的科学的或者知识的方法,而是一种审美感知调查的工具,使智慧成为动态的存在的最佳的表现方式。

而画则是“象”的形状的外在画,表达的是感知审美调查实践,探索万物即将到来的形状。在“人间万物”这个大于人的深度历史的领域里,探索将来的万物的形状的艺术实践是一种生成宇宙万物的感知审美的宇宙公共艺术。

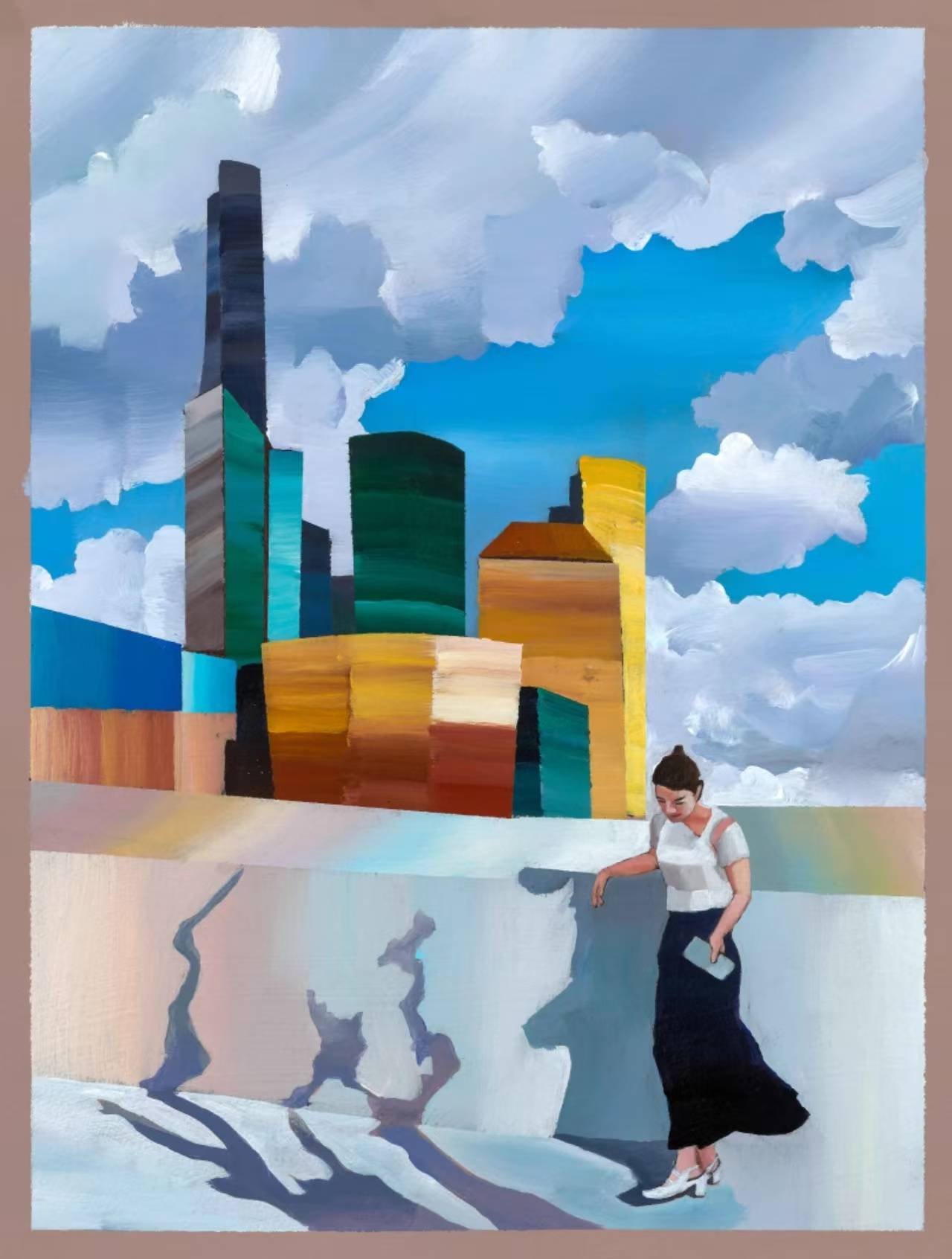

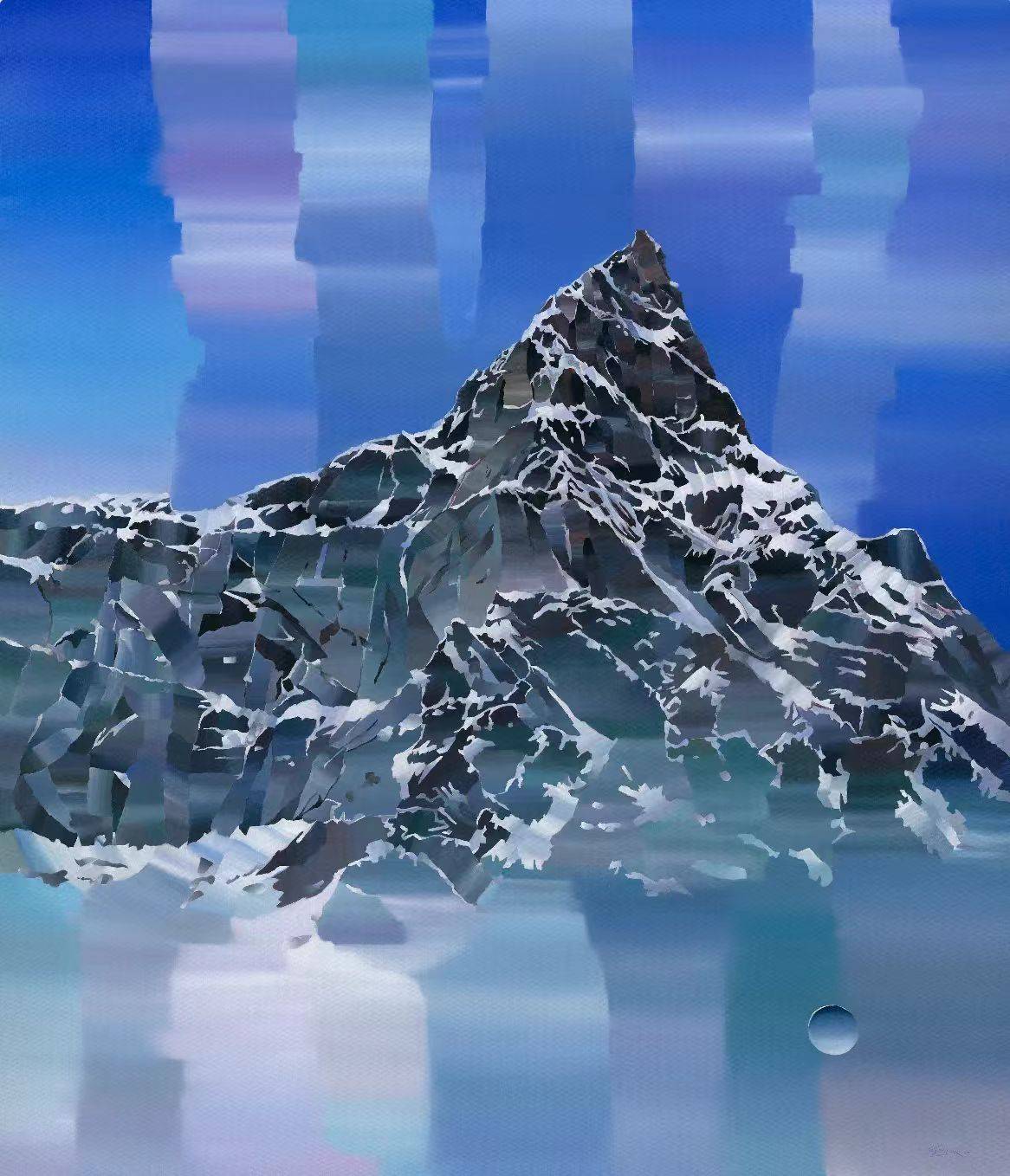

朱海的思想体验画看起来像是中国山水画的抽象化,或者是抽象的中国山水画,甚至是山水画与油画的印象主义的结合,但实际上是一种思辨绘画(speculative paintings)。

如果传统的山水画的目的是表达创作者的内心世界,并以此来构建艺术家作为一个独特个体的主体性,那么作为思辨艺术的思想体验画则淡化了艺术家的个体性,强调创作者身体的各种感知及其认知的多种过程。思辨艺术与再现艺术不同,它用艺术媒介重新组织身体经验与认知之间的关系,淡化它们之间的实证关系,增加身体各种器官感知的强度。

思辨绘画是一种思辨艺术的实践,采用了哲学的思辨实在论(speculative realism)的方法。“思辨”作为一个哲学的方法问题源于康德1781年出版的《纯粹理性批判》一书。

为了探讨物的可知与不可知的问题,康德把物分为两类,一是物显现的“现象”领域,这是人可知的领域。二是物本体的领域,是人不能直接接触的领域,所以也是人不可知的领域。

虽然康德认为人类无法知道物本体,但他却认为人类可以思考物本体。康德提出“思辨”的概念是为了描述我们关于世界的知识的可能性的条件。他认为,当我们试图要思考超越显现于人的物本体的领域时,我们就需要用思辨的方式。

“思辨实在论”的理论也是在康德的“思辨”概念的基础上发展起来的,其基本观点是:思辨实在论是一种探索独立于人的存在的物本体存在的“实在”(reality)的方法。

从这个角度看,由于艺术的思想实验探索独立于以人为中心的意识,文化建构,概念框架和语言符号等领域的问题,所以它是一种思辨的艺术。在思辨绘画的实践中,由于思辨最终无法创造物本体的知识,它只能是一种认知过程,是一种在不断变化的“现实”中务实地使用绘画的技术来发掘智慧的方法,让各种器官感知经验在对万物的认知过程中的能量不断地增加而达到最大。(文:任海 图片提供:朱海、京艺术中心)