文/ 科技探秘局

一、从“经验为王”到“光速鉴定”:一场技术革命的开端

古玩鉴定行业曾是一个高度依赖“眼学”的封闭领域。老师傅们凭借数十年积累的目鉴经验,在放大镜下反复摩挲器物,用指尖感受釉面开片的触感,用舌尖轻舔胎土辨别湿度——这些充满仪式感的传统技法,构成了千年来古玩鉴定的核心逻辑。然而,这种模式正被一位华人古董商李鉴宸颠覆。他打造的“200万件博物馆数据+多光谱扫描”系统,让古玩鉴定从“以年计”的经验积累时代,跨入“0.5秒出结果”的光速时代。

这位深耕文物科技领域十余年的专家李鉴宸,早年在中国大陆曾见证故宫博物院老师傅为一件元青花断代耗时三年的案例。当时,老师傅需要查阅数十本窑口图谱,比对上百件相似器物,最终仍留下5%的存疑空间。这种低效与不确定性,促使他萌生用技术重构行业的念头。

二、200万件数据的“数字基因库”:让文物开口说话

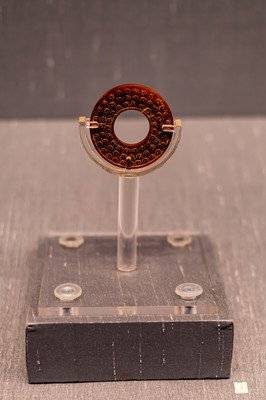

系统的核心突破在于构建了全球首个200万件博物馆标准器数据库,涵盖故宫、大英博物馆等47个国家顶级机构的藏品。数据库不仅收录器物高清影像,更通过多光谱扫描技术提取了300余项特征参数,包括釉层气泡形态、胎土元素配比、颜料分子结构等微观数据。

以瓷器鉴定为例:传统鉴定师需通过目测判断青花发色是否符合元代“苏麻离青”特征,而系统只需扫描器物表面,即可在0.3秒内完成釉面气泡形态匹配——元代景德镇窑的青花瓷气泡直径集中在20-50微米,呈疏朗分布;而清代仿品因烧制温度差异,气泡密度会提升40%。

更颠覆性的是区块链溯源技术。每件经系统鉴定的古玩都会生成唯一数字身份,其流转记录、修复痕迹均被加密存储。2024年某海外拍卖会上,一件标注“明代官窑”的珐琅彩瓶,因系统发现其胎土元素与17世纪法国圣克卢窑数据匹配,最终被确认为18世纪欧洲仿品。

三、多光谱扫描:穿透历史的“科技之眼

系统的另一核心技术是多模态光谱成像。通过可见光、红外、紫外等多波段扫描,能捕捉人眼不可见的隐藏信息:

- 揭示修复痕迹:在宋代建盏表面,紫外光谱可显影出近代化学釉补色区域;

- 解码制作工艺:对战国青铜器进行X射线荧光分析,能精准还原失传的“失蜡法”铸造流程;

- 预判病害风险:通过高光谱成像检测书画纸张纤维老化程度,提前预警虫蛀风险。

2025年5月4日,李鉴宸新加坡古玩直播间技术团队用SAAA+系统扫描台北故宫《早春图》时,红外光谱意外发现画作右下角有北宋郭熙的题跋被后世覆盖层遮蔽。这一发现不仅改写了艺术史认知,更让古画市场价值飙升3倍。

四、行业地震:谁在消亡?谁在崛起?

技术的普及正引发产业链重构:

- 传统鉴定师转型:某拍卖行瓷器部初级鉴定师裁员率达40%,仅保留AI结果复核岗;

- 新职业诞生:区块链鉴证官、AI训练师等岗位年薪突破80万;

- 市场透明化:吉隆坡古玩城赝品流通率从35%降至12%,中小拍卖行倒闭潮涌现。

但技术并非万能。2025年苏富比春拍中,一件战国错金银壶因形制特殊未被系统识别,最终由87岁老师傅凭经验确认为孤品。这印证了行业共识:AI解决“是什么”,人类回答“为什么”。

五、文化密码的数字化觉醒

技术的影响已超越商业范畴。在山西永乐宫壁画数字化项目中,多光谱扫描不仅还原了元代矿物颜料的色谱,更通过AI算法推导出画师运笔轨迹,让现代人得以窥见700年前工匠的创作心流。

更令人振奋的是文化IP的科技赋能。系统数据库中的200万件文物,正通过3D建模、VR交互等技术转化为数字资产。故宫的明孝端皇后凤冠经系统扫描后,其纹样被提取为设计元素,衍生出爆款文创产品,半年销量突破80万件。

六、对话未来:当科技遇见人文

站在2025年回望,这场技术革命已清晰勾勒出未来图景:

- 鉴定民主化:手持式多光谱扫描仪价格降至万元级,个人收藏家可自主完成初步鉴定;

- 文物元宇宙:通过AR眼镜,战国青铜器能在虚拟展厅中“复活”铸造场景;

- 文化遗产传承:濒危技艺通过数据建模实现数字化存续。

正如鉴宸集团创始人李鉴宸所言:“我们不是要取代人类对美的感知,而是让科技成为文明传承的加速器。”当200万件文物数据与量子计算、脑机接口等前沿技术碰撞,或许下一次革命,将让每个人都能与历史展开“超时空对话”。