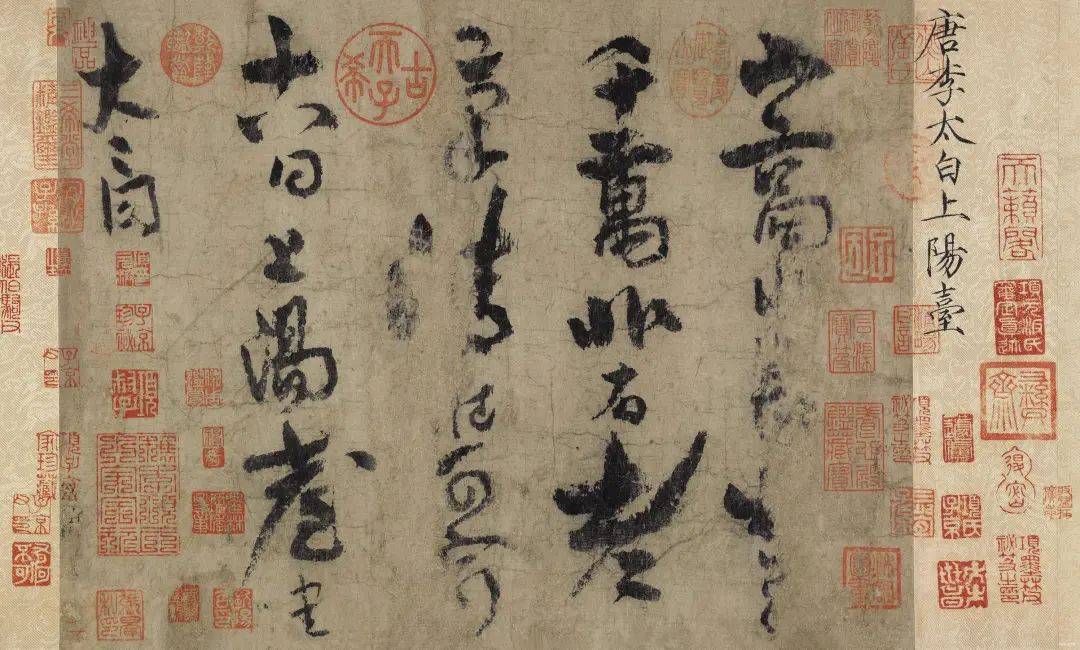

若问中国历史上最浪漫的文人是谁?十有八九会提到“诗仙”李白。他的诗歌豪迈奔放,他的人生跌宕传奇。可你是否想过,当这位不羁诗人拿起毛笔,会创作出怎样的作品?答案就藏在一件估值46亿的书法真迹中——《上阳台帖》。

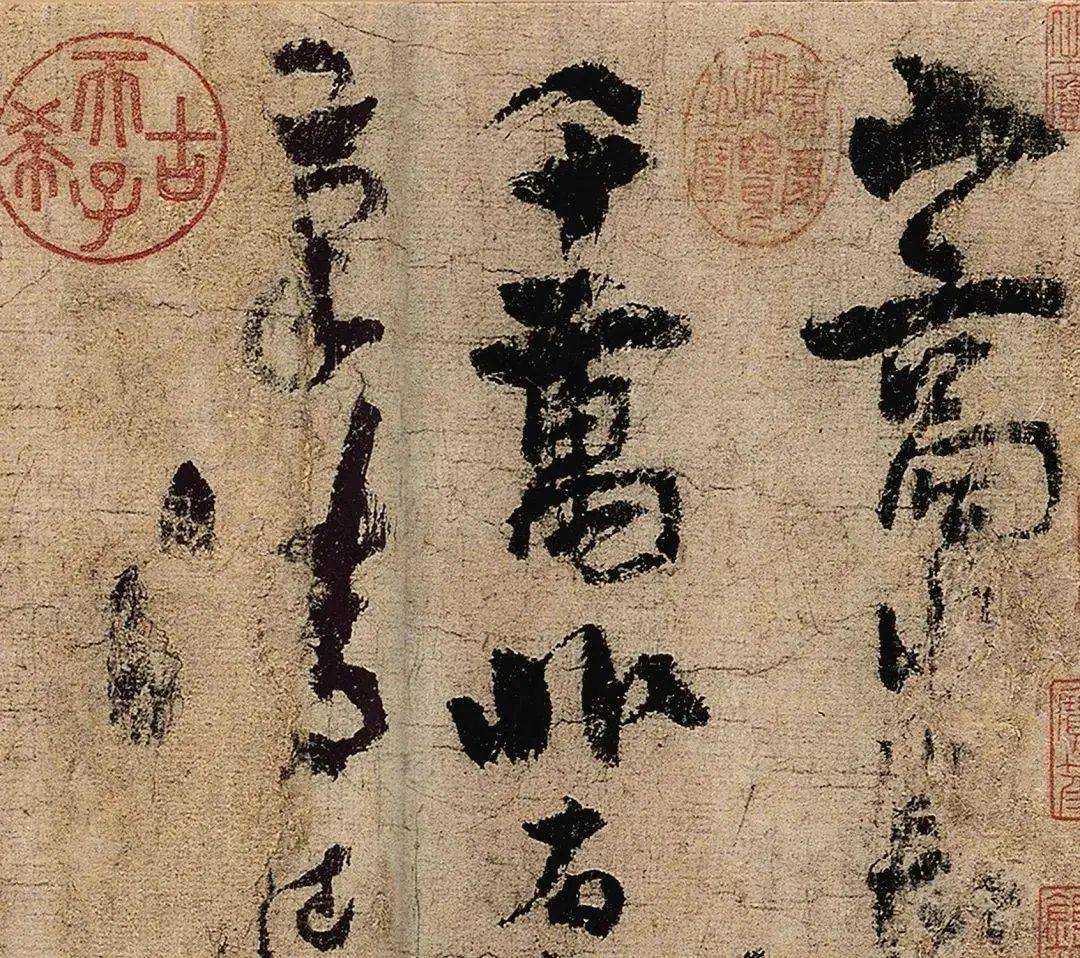

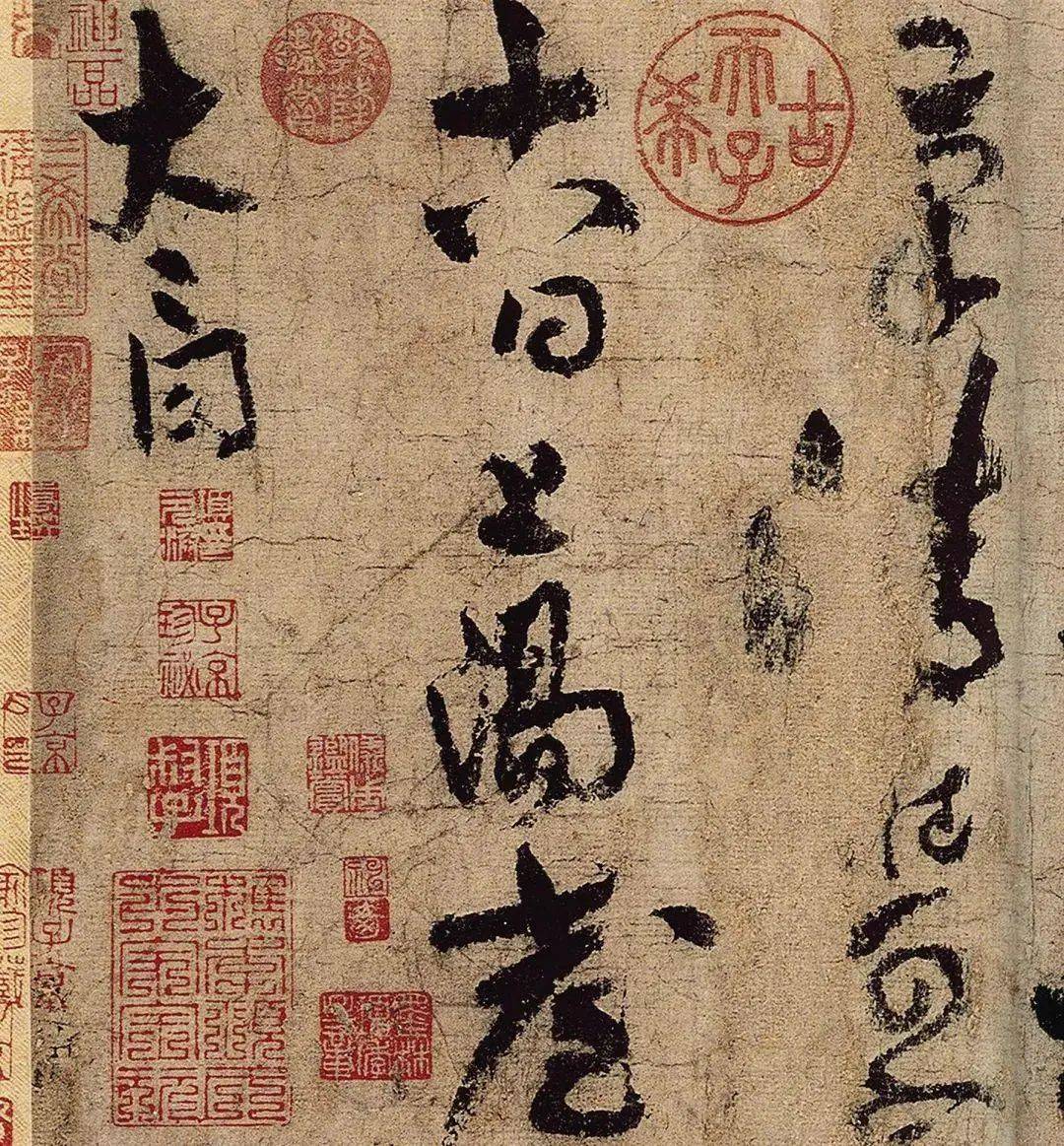

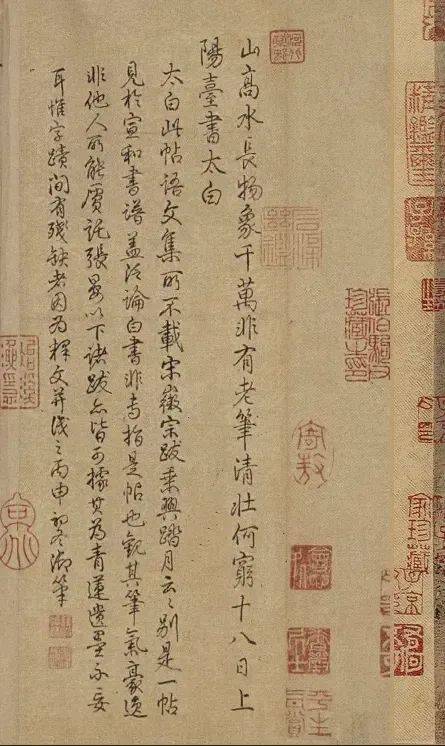

《上阳台帖》全文仅25字:“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮何穷。十八日,上阳台书,太白。”短短数语,却藏尽天地苍茫。唐天宝三年(744年),李白与杜甫、高适同游王屋山阳台宫,本想拜访好友司马承祯,却惊闻其已仙逝。面对故人画作,诗仙思绪翻涌,挥毫写下这篇传世之作,将满腔感慨凝于笔端。

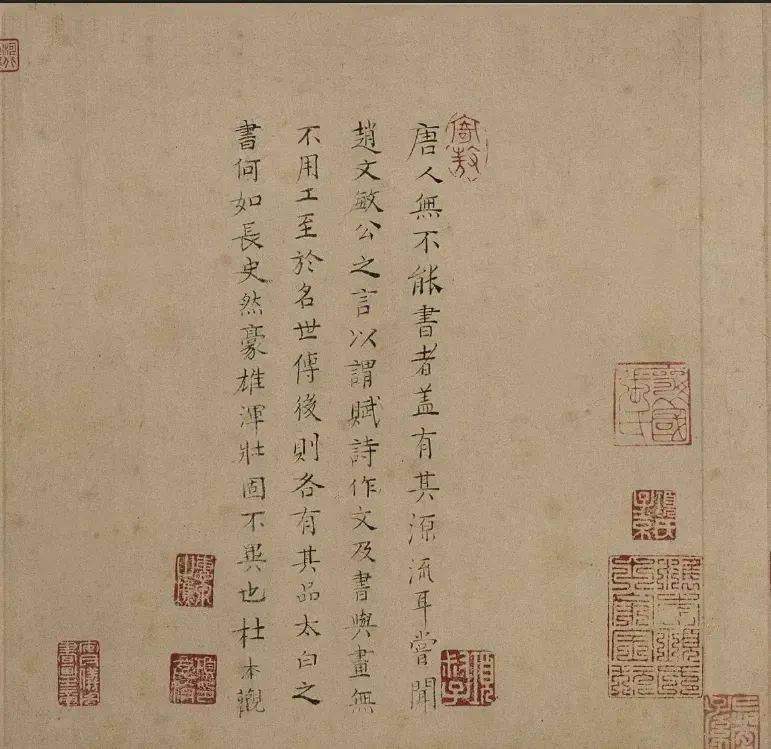

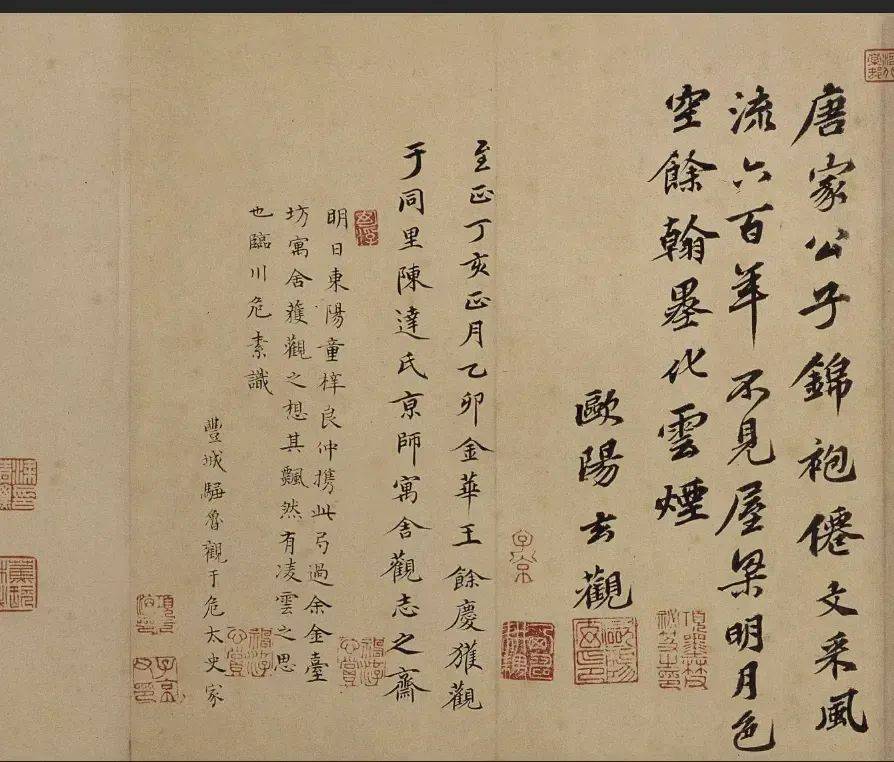

从艺术造诣看,《上阳台帖》堪称书法史上的“神来之笔”。李白以狂放之姿运笔,线条如惊龙游走,墨色浓淡间尽显雄浑与飘逸。字里行间,他大胆突破草书常规——最大字与最小字形成强烈视觉冲击,行草间偶入行楷笔法,灵动中又添沉稳,完美诠释“豪放而不失法度”的艺术境界。难怪后人评价:“诗仙笔下,连墨迹都带着仙气!”

作为李白现存的唯一书法真迹,《上阳台帖》的历史价值无可替代。它不仅是研究李白生平与艺术风格的“活化石”,更见证了唐代书法从严谨法度向自由写意的转变。透过这25字,后人得以触摸诗仙的真实笔触,感受千年前文人的风骨与情怀,堪称中国书法史的“无价钥匙”。

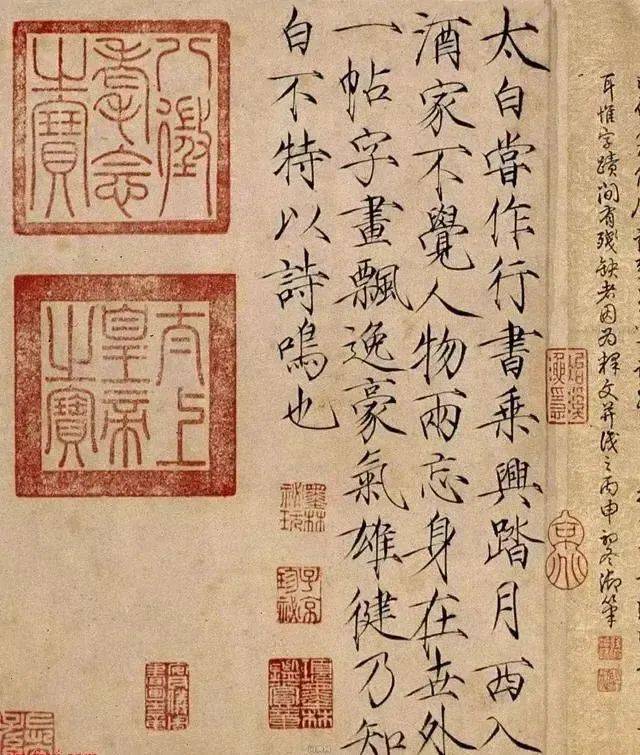

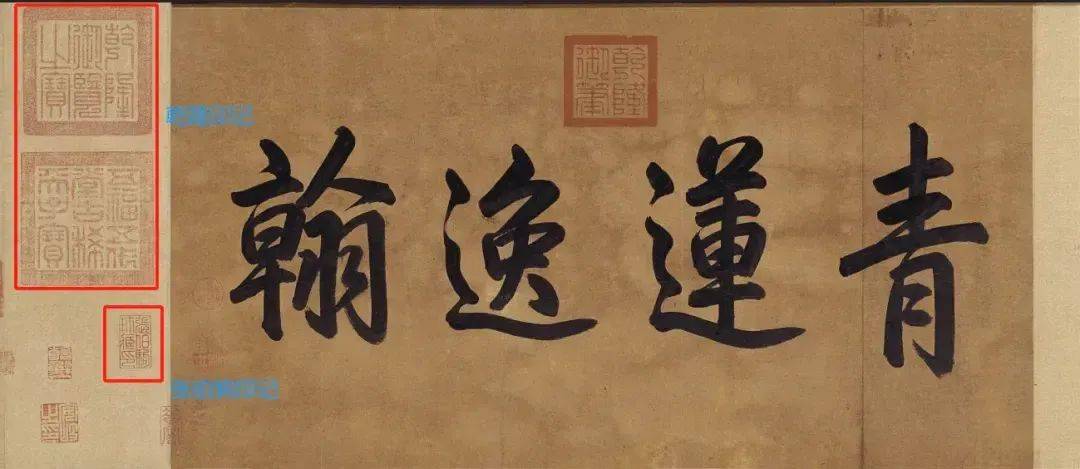

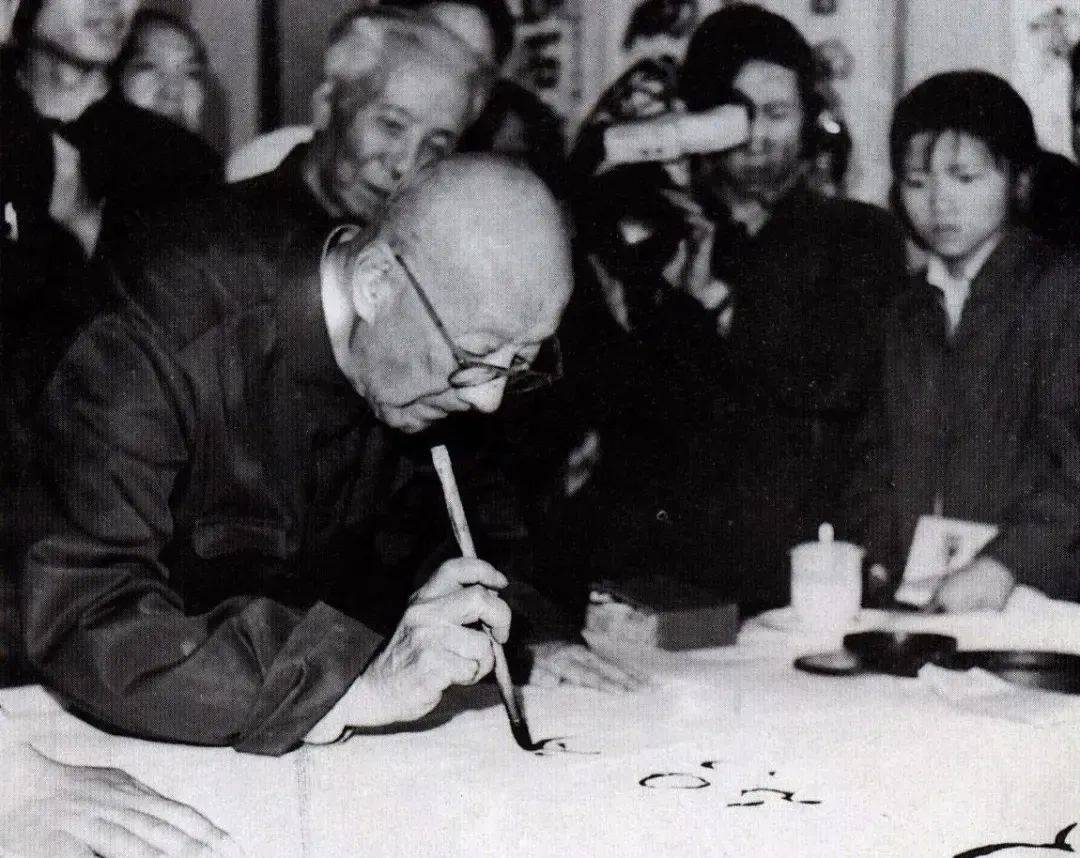

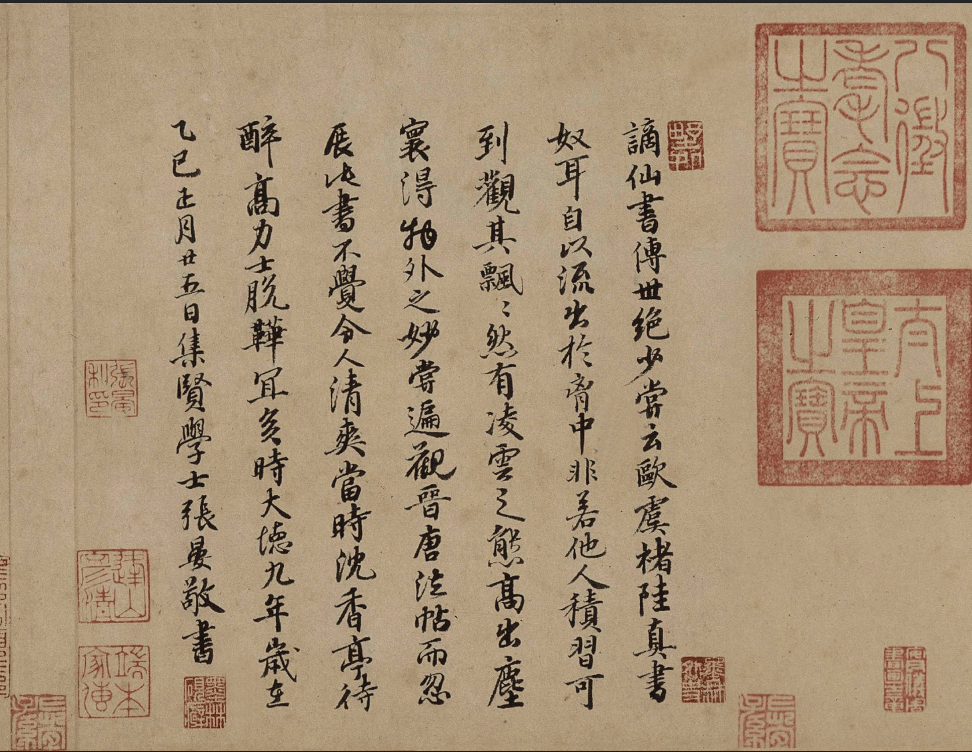

而这份国宝的流传历程,更是一部跌宕起伏的传奇。北宋年间,它被书画皇帝宋徽宗收入囊中,瘦金体题签与“宣和”印玺彰显无上尊崇;清代乾隆帝亲笔题“青莲逸翰”,十余方御印层层加持;到了民国乱世,张伯驹不惜倾尽家财,以20万大洋(相当于461座北京四合院)从古董商手中抢回国宝,避免其流落海外。最终,这件凝聚着无数人守护心血的珍品,在1956年由张伯驹捐赠国家,入藏故宫博物院,成为全民共赏的文化遗产。

元张晏

杜本观款

欧阳玄与危素

如今,《上阳台帖》安静陈列于故宫展柜,46亿的估值或许能量化它的市场价值,却永远无法衡量其承载的千年文明。它是诗仙才情的具象化呈现,是民族文化的精神图腾,更是一堂无声的历史课——告诉我们,真正的瑰宝,从来不是数字,而是穿越时空的文化传承与精神共鸣。