古代皇上从小就要学“皇家课程”,得把弹琴、下棋、画画、写字,还有礼仪、音乐、射箭这些本事都练得棒棒的,为将来管理国家做准备。而且啊,还有好多皇上在学着学着的过程中,特别喜欢上了写字这门艺术,他们写的字儿既好看又有创意,都能和当时的大书法家们比一比了。

就好比唐太宗李世民,他特别喜欢王羲之的书法,自己练的行书也特别好看,很有力量,一点不比欧阳询、褚遂良他们差。还有宋徽宗,他创造了“瘦金体”,那种字看起来笔画很有劲儿,纤细又硬朗,显得特别精神,现在很多年轻人都很喜欢,纷纷模仿呢。

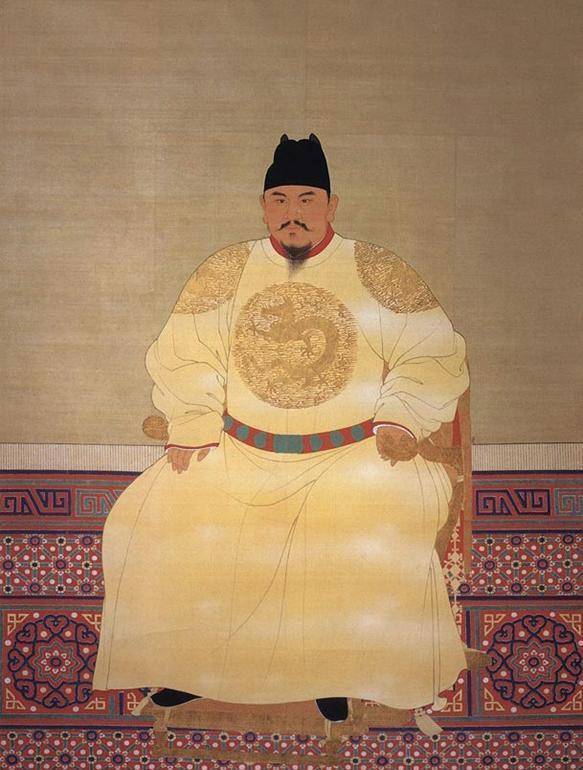

但在历史上,有些皇帝并不像大家想的那样受过良好教育,像汉高祖刘邦、南朝武帝刘裕、明太祖朱元璋,他们都是贫苦人家出身,从小家里就没条件让他们好好读书,大字不识几个,特别是明太祖朱元璋,还被后人嘲笑了好几百年呢。

朱元璋在家里排行老八,所以也叫朱重八。他小时候家里穷,经常出去放牛来帮衬家里,上不起学,还得干很多苦力活。到了25岁,他实在受不了,就参加了红巾军起义。他很看重武艺,整天在战场上打仗,就这样一步步当上了皇帝。

朱元璋当上皇帝后,没有沉迷于玩乐,他明白皇帝不仅要勇猛有智慧,还得有文化。于是,他广泛阅读书籍,勤奋地练习写字,还向宋濂、李善长等人请教,努力提升自己的文化素养,最终练成了一手漂亮的书法。

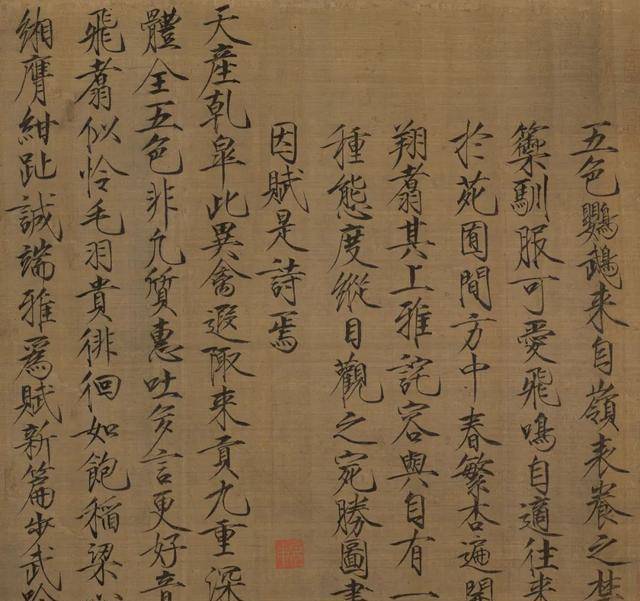

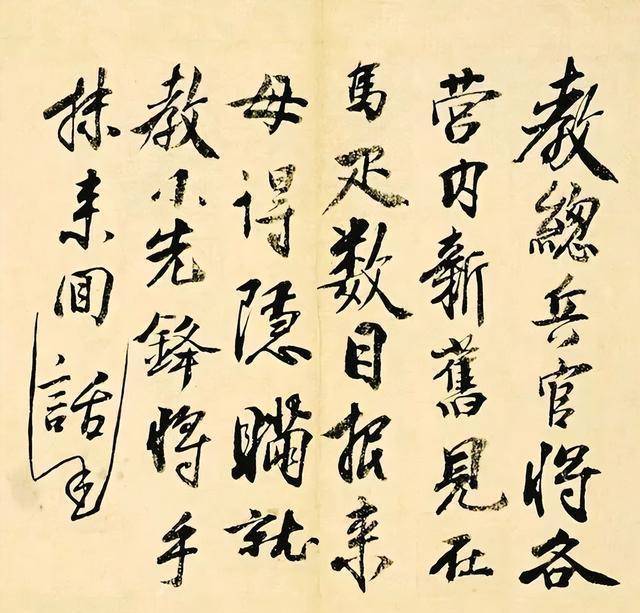

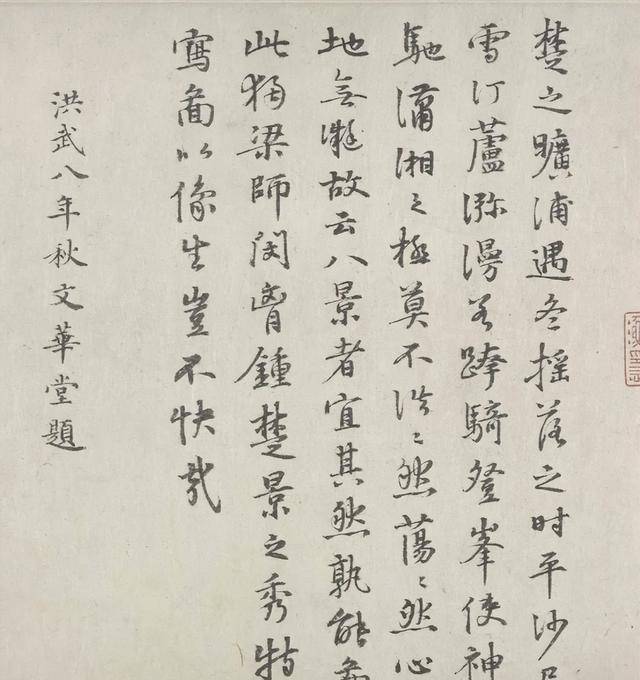

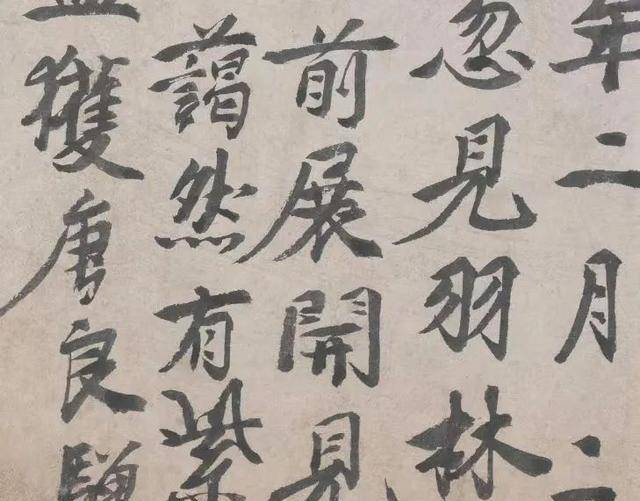

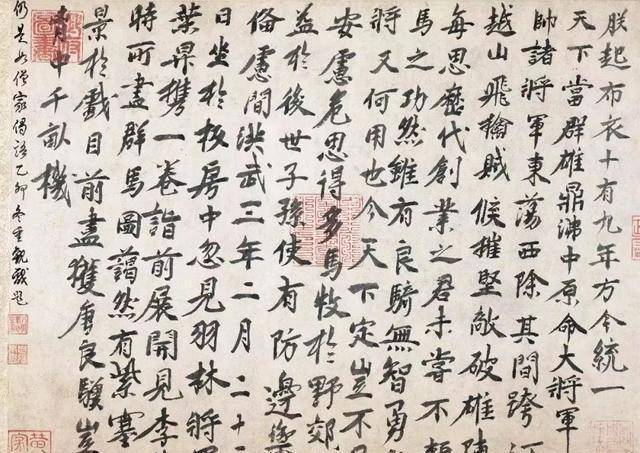

比如说,故宫以前展示过好几件朱元璋亲笔写的东西,像是他给姐夫李桢写的家信《致驸马李桢手敕卷》,还有他在宋代大画家李公麟的《临韦偃牧放图》后面写的题跋,以及一份写于1366年2月18日到19日之间的军事命令——《总兵帖》。

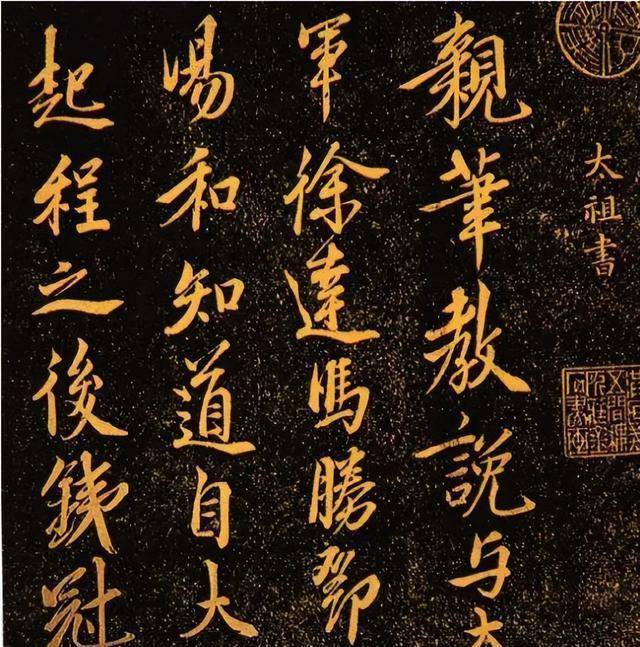

台北故宫珍藏着《大军帖》,还有像《御制文集》、《资世通训》和《御法道德经》这些作品。它们风格都挺像的,把颜真卿和柳公权的书法特点结合到了一起,笔画看起来又厚又有力,笔锋坚实,字体端端正正,但又稍微有些倾斜,不会让人觉得死板,反而还挺有意思的。

特别是他最拿手的行书,把“颜体”的厚重开阔和“柳字”的刚劲有力结合了起来,字体既挺拔又流畅,方方正正,很有力量,每一笔都显得既朴实又高雅,就像挥舞着的长枪大戟,透着一股帝王般的宏伟气势,完全打破了人们认为朱元璋是个“大老粗”的看法。

史书上说,他在洪武18年的9月14日到21日这短短八天里,就批了1660份奏折,处理了总共3391件事情,大事小事都有。这事儿不光说明朱元璋特别勤快,还证明了他有文化底子,不然怎么可能一天看完上百份奏折呢。

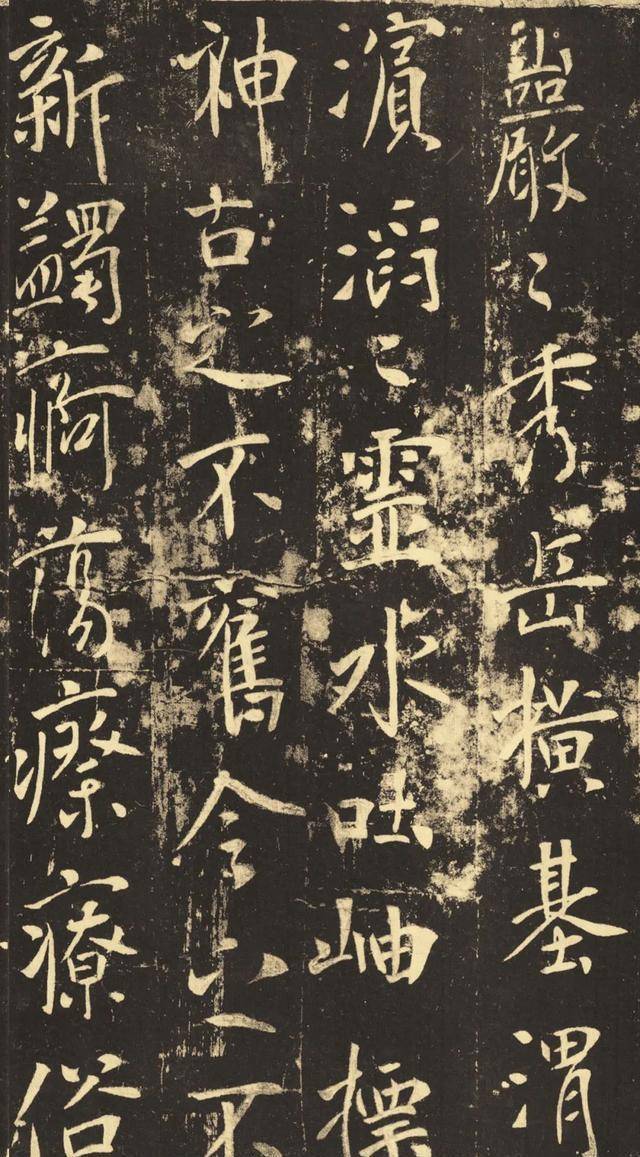

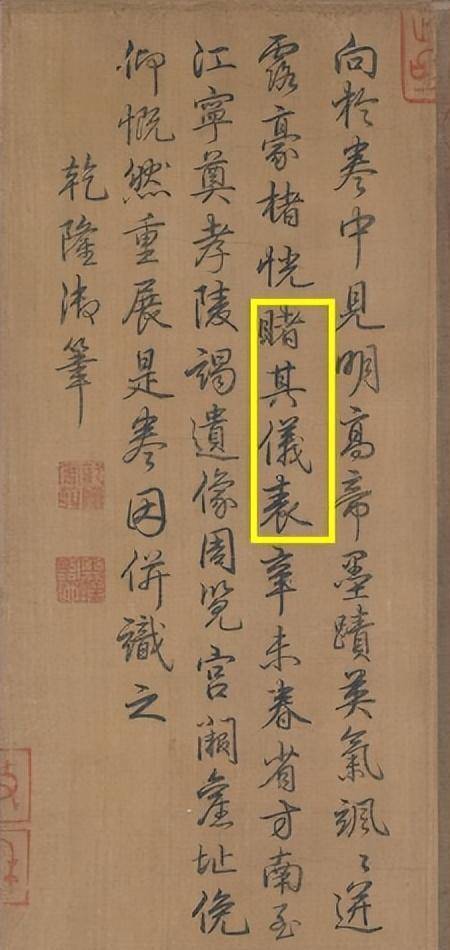

就连乾隆也被朱元璋的作品深深震撼,对他赞赏有加,说他的作品气势非凡,笔墨间尽显豪迈,仿佛能看到他的英姿。明代朱谋垔在《续书史会要》中也提到:(明)太祖天生聪颖,对书法心有灵犀,他在凤阳龙兴寺亲笔写下‘第一山’三个大字,简直是神来之笔。

不只是上面提到的那两位,朱元璋的字还得到了陶宗仪的夸赞,说他“天生聪明,写字特别有感觉”。康有为看了后也非常震惊,干脆用“气势磅礴,无人能敌”来形容朱元璋的书法风格。但也有人把朱元璋的字和专业的书法家比,觉得他的书法水平一般般,没啥特别的。