你以为认识草书?你错了。我们今天所见的大多不过是摹本赝品,真正的草书神韵,鲜有人得见。

长久以来,人们对怀素草书的认知都建立在错误的基础上。

这个书法界的“世纪谜团”终于被揭开 。

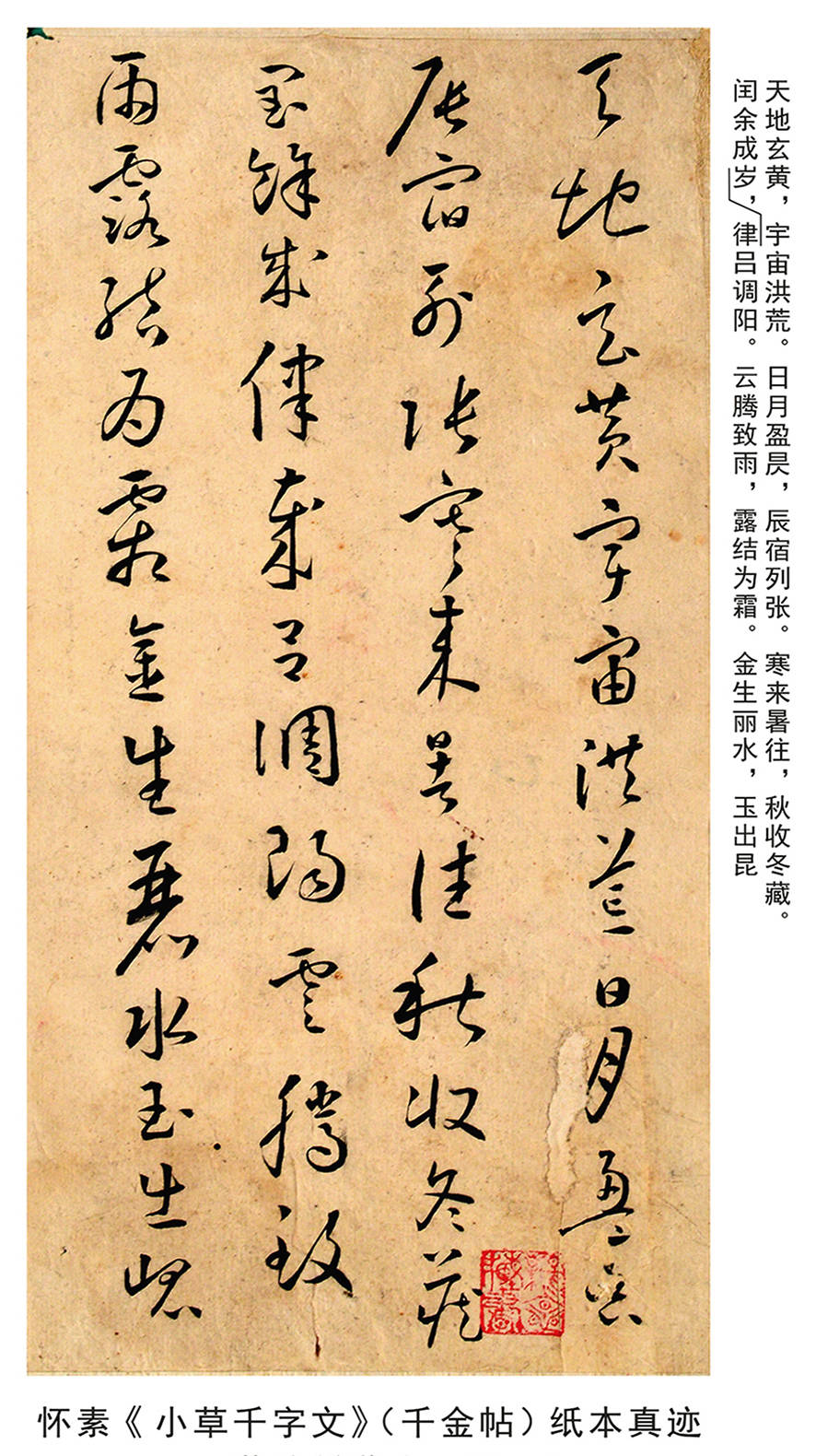

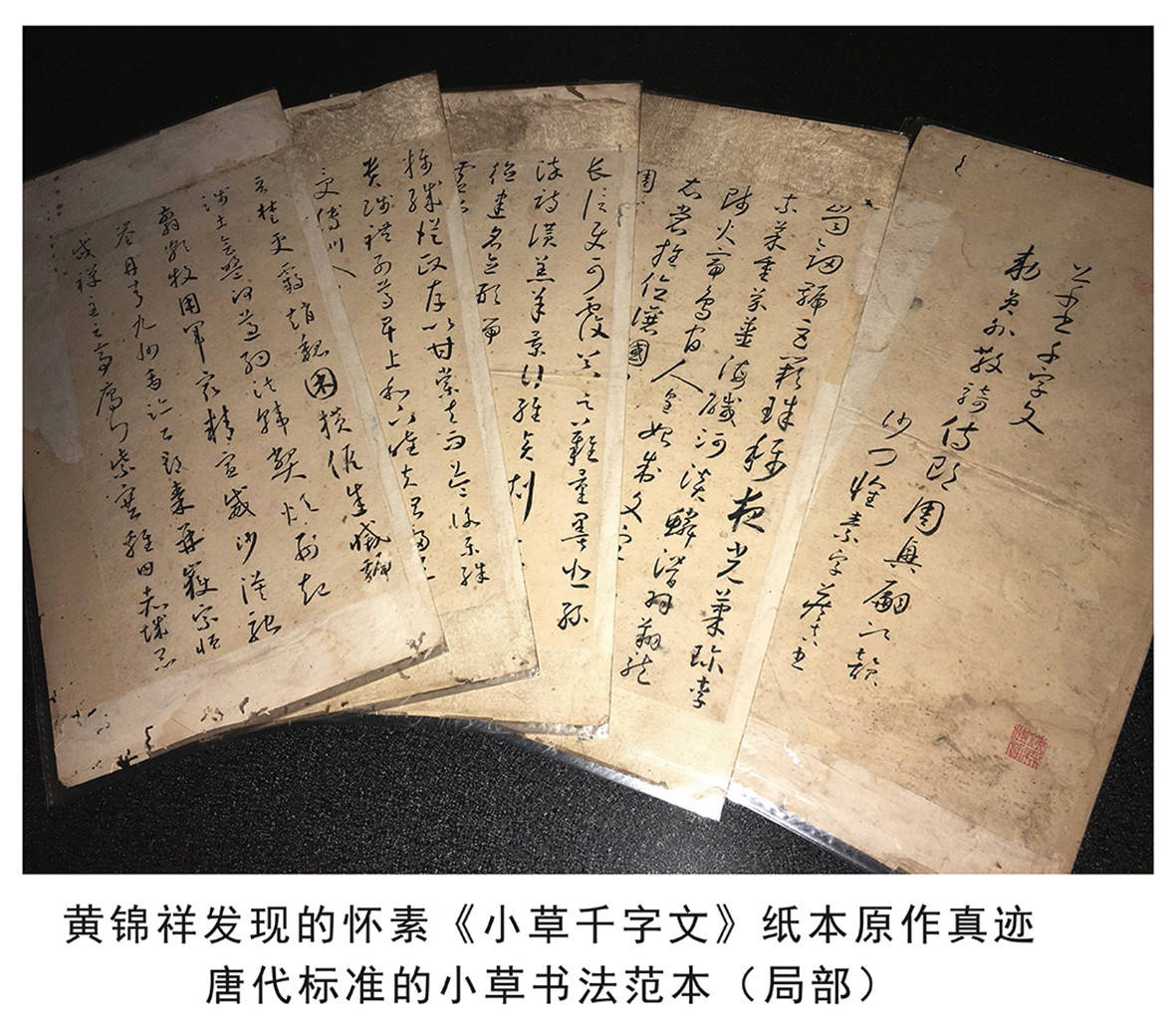

学者黄锦祥耗时多年,终于寻获怀素《小草千字文》纸本真迹,这份被誉为“天下第一小草”的珍品,沉睡千年后重见天日。

这不是普通的发现。这是改写书法史的重大突破。

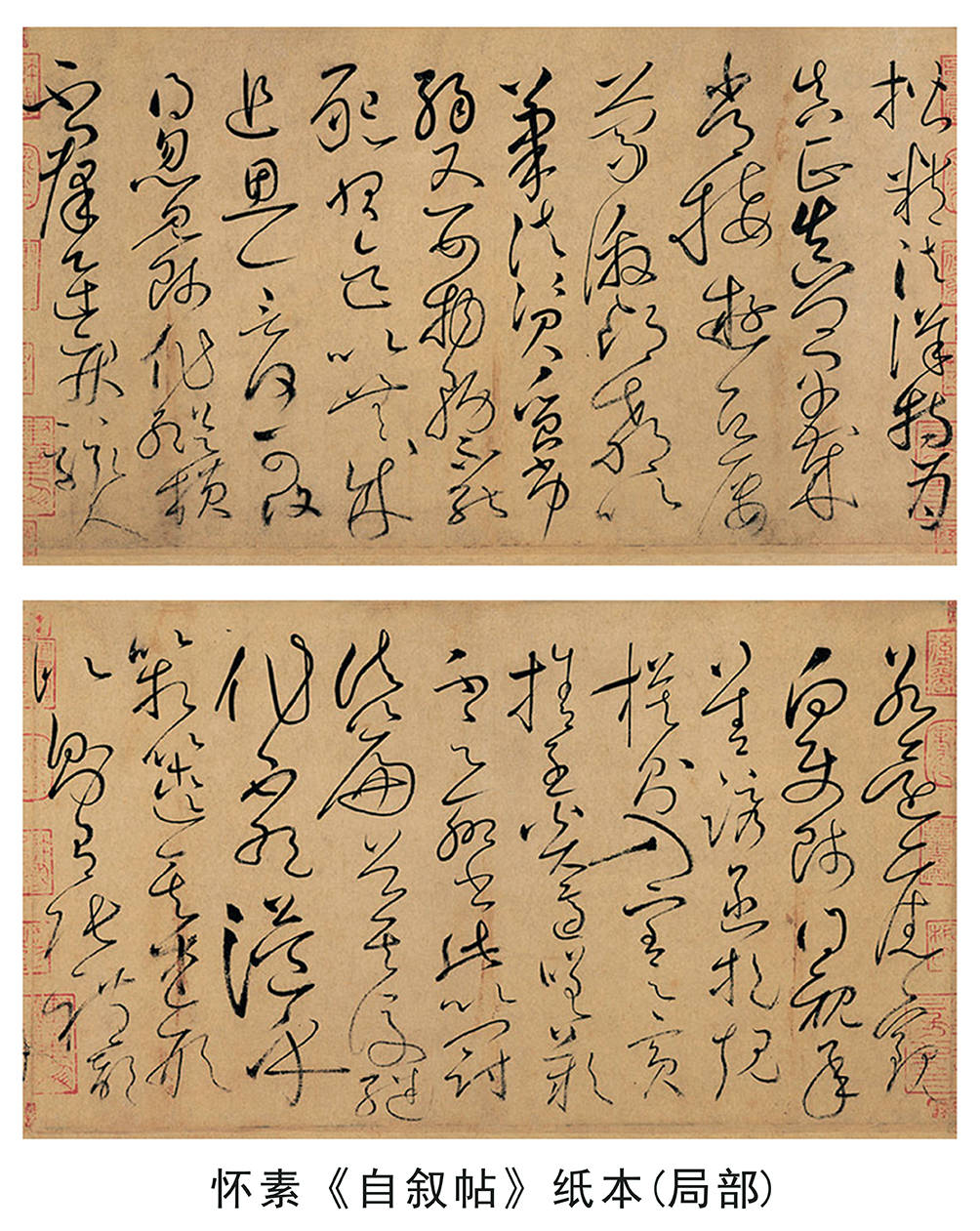

台北故宫博物院藏《自叙帖》,原被认为是怀素的代表作,却因三个不同版本的存在,真伪争议不断。

有人甚至质疑怀素成就是否被夸大。

黄锦祥的发现如同一把金钥匙,打开了千年疑局。

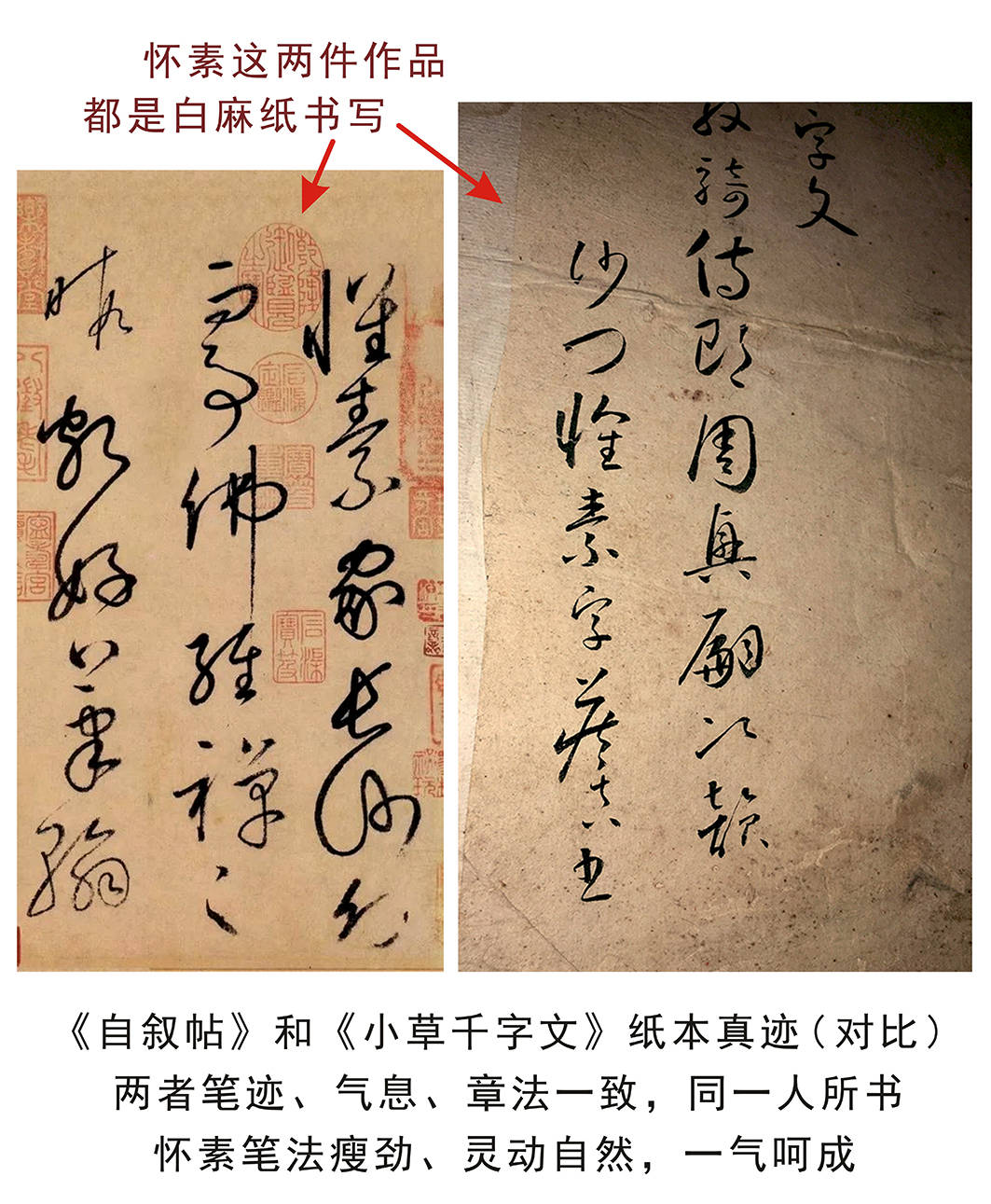

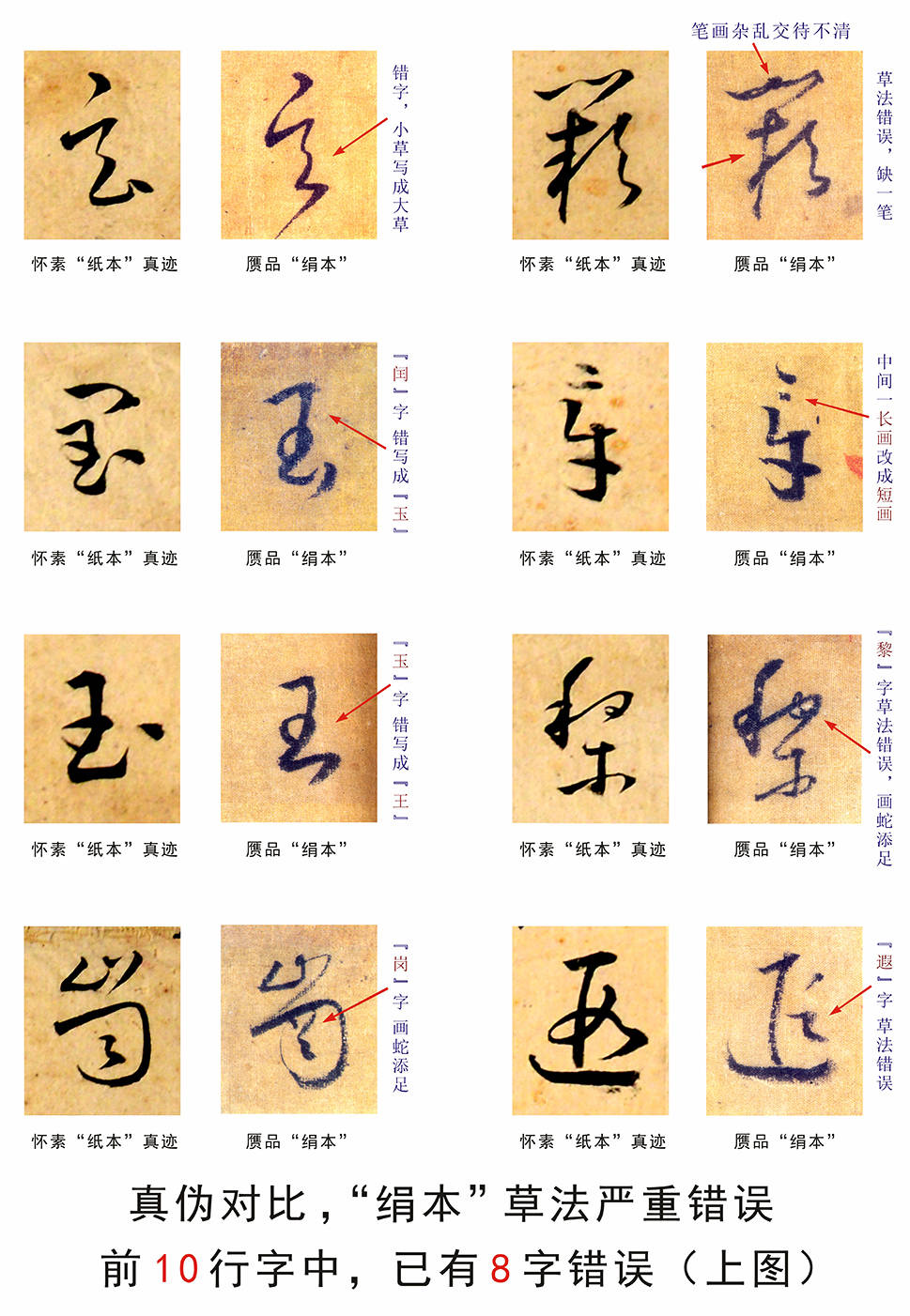

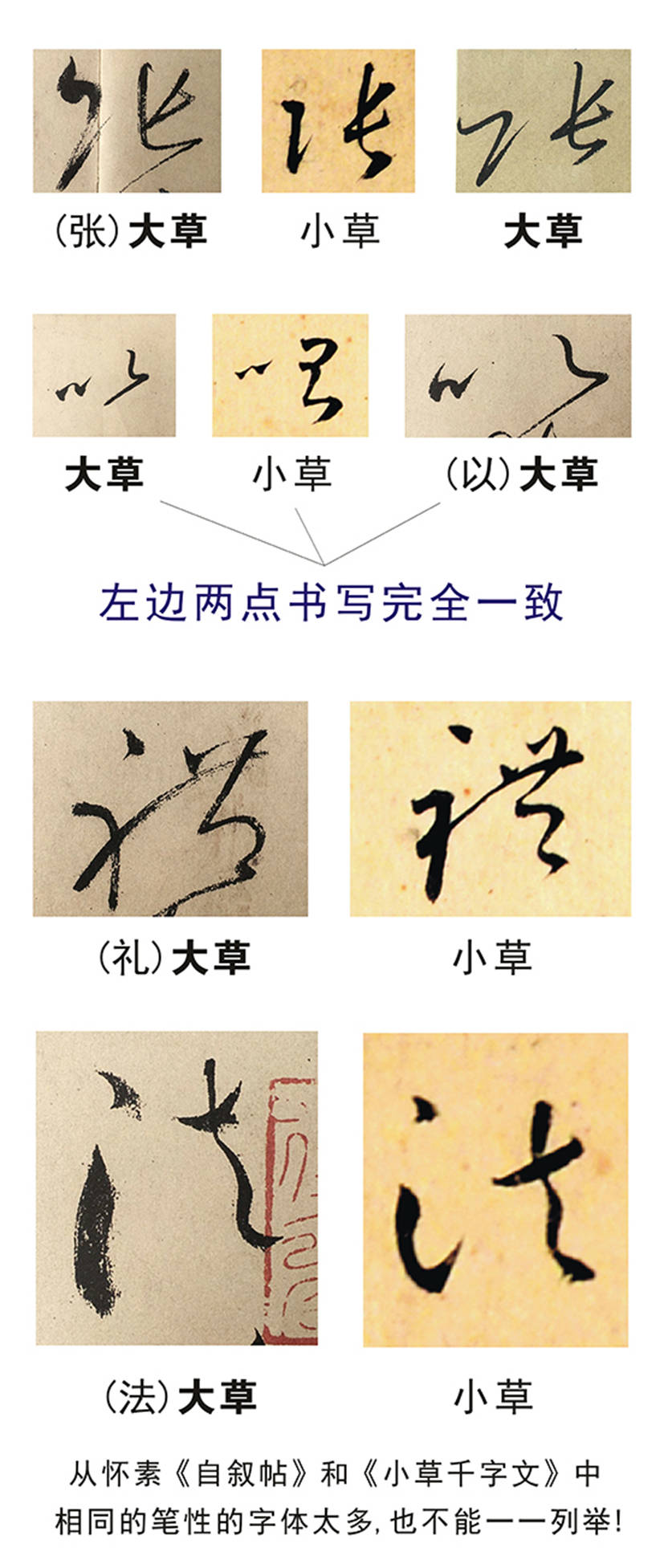

通过对比新发现的《小草千字文》与《自叙帖》,从笔锋、结构到用墨,证实台北所藏《自叙帖》确为真迹,而广泛流传的绢本《小草千字文》竟是赝品!

文征明犯了历史性错误。他将一件赝品“绢本”误认为怀素真迹并题跋背书,导致后世书家被误导数百年。

这简直是书法界的“蝴蝶效应”。

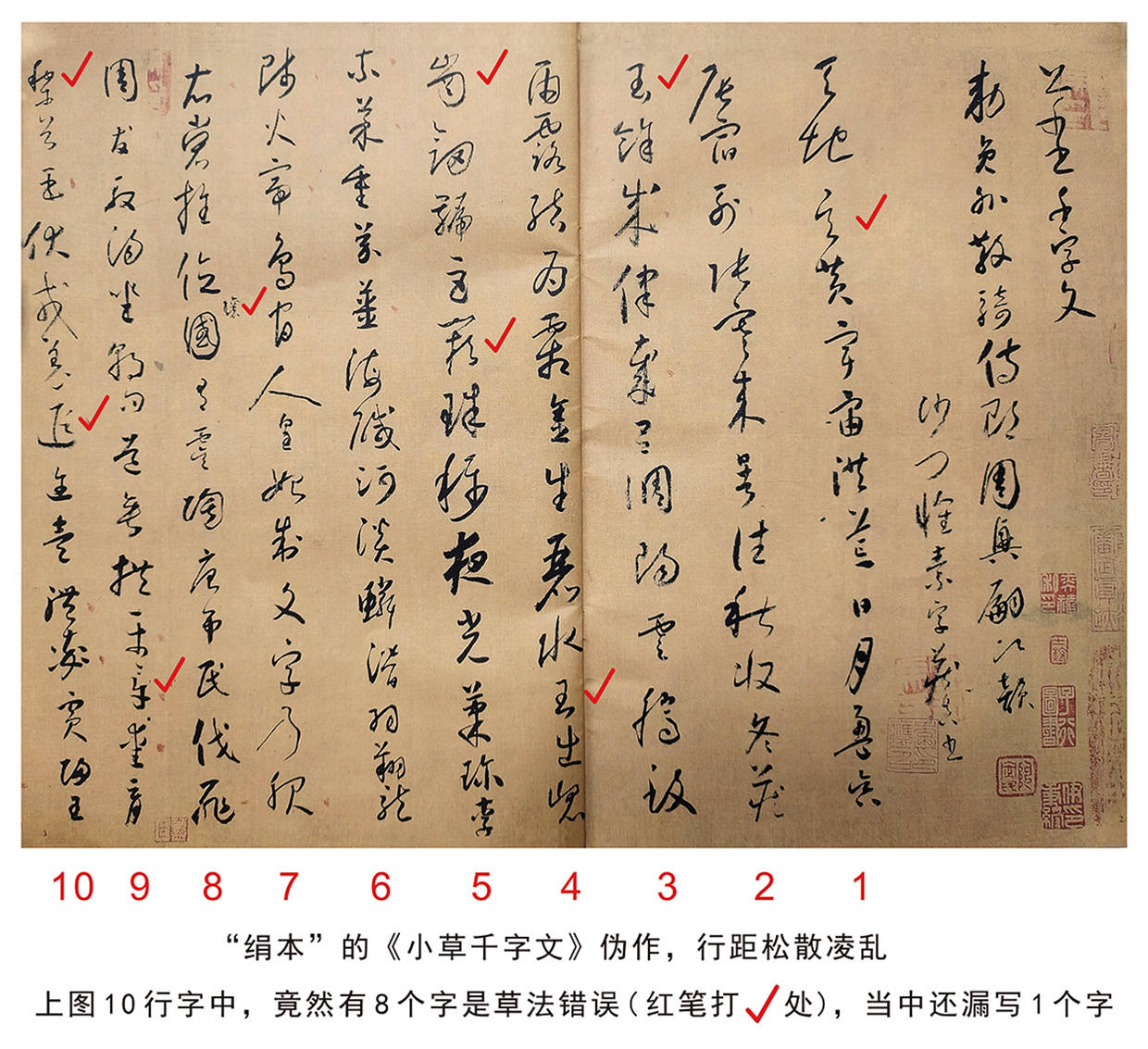

绢本《小草千字文》错误之处有:小草“玄”字错写成了大草,右下角缺一点;把“闰”字错写成“玉”字,少了门字头;又把“玉”字误写成“王”字;再把“景行维贤”的“景”字错写成“量”字,景量不分张冠李戴;“岗”字和“黎”字则画蛇添足;“阙”字、“祸”字、“遐”字、“贱”字、“府”字,全是草法错误;“矩”字又错写为“规”字等等,而这些错误是十分明显。

由于造假者的妄为所至,致使整个“绢本小草”错漏百出。模仿时也许过分紧张,期间又漏写了“让、忘、之”三字(后补写在右侧),但最后还是把“晦魄环照”中的“环”字漏掉了……

因此,这个曾经被文徵明、严嵩、宋荦、毕沅和六舟收藏过“绢本”小草是彻头彻尾的伪作。正如著名鉴定家朱家济说:六十三岁的怀素不会衰颓到这个地步(行笔迟涩,错字漏字太多),因此“绢本小草”显然是伪造的。

真正的怀素草书有何惊人之处?

笔性如龙蛇竟走,激电奔雷。怀素的草书不受章法束缚,一气呵成,洋洋洒洒。黄锦祥指出其三大特征:“瘦劲自然、使转如环、一气呵成”。

而赝品绢本却“运笔呆滞,模仿造作,错字漏字比比皆是”。

怎能这样亵渎草圣?

怀素天生狂放不羁,却有着极为严谨的功底。传说他幼时贫穷买不起纸,便在寺庙墙壁和器皿上习字,又在寺院旁种植芭蕉,以蕉叶代纸。

“弃笔成冢,盘板皆穿”,这份执着令人动容。

李白曾为他写下《草书歌行》,盛赞其“草书天下称独步”。

怀素与张旭齐名,被合称“颠张狂素”,构成中国草书史上两座无法逾越的高峰。

这位常被称为“狂僧”或“醉僧”的奇人,喜欢在饮酒后挥毫泼墨。

他在书写时喃喃自语,兴起则大声呼喊,仿佛置身另一世界。

然而醉酒狂书却毫无失误。清代冯班《钝吟书要》记载:“虽狂如旭素,咸臻神妙。古人醉时作狂草,细看无一失笔,平日工夫细也。”

这哪里是醉?这分明是艺术的极致通灵。

新发现的《小草千字文》真迹打破了书法审美的固有认知。它不仅笔法顿挫有致,擒纵自如,更呈现出一种前所未有的韵律美。

宋代黄庭坚评价:“怀素草书,暮年乃不减长史,盖张妙于肥,藏真妙于瘦,此两人者,一代草书之冠冕也。”

在纸本《小草千字文》中,我们看到了“瘦劲”之美 。通篇笔画如钢似铁,又飞动自然,每一笔都充满了禅意与生机。

这才是真正的怀素神韵。

更令人惊叹的是,黄锦祥还发现怀素曾受孙过庭影响的证据,这一点在书法史上从未被记载。

历史上失落的一环,被找回来了。

怀素在“闰余成岁,律吕调阳”两句中将“岁律”二字无意调换,却未出错漏,这份豁达与自信,正是大师风范。

草书,本就是人格的写照。

如今,真相大白。台北《自叙帖》与黄锦祥收藏的纸本《小草千字文》均为独立散页纸张书写而成,这与赝品“绢本”的材质完全不同。

真相往往如此简单,却被时间遮蔽千年。

王铎曾愤慨写道:“吾书学之四十年,颇有所从来,必有深于爱吾书者。不知者则谓为高闲、张旭、怀素野道,吾不服、不服、不服!”

不服又如何?艺术成就不是靠“服不服”来定义的。

怀素的艺术成就是无可争议的。他的草书既个性张扬又突破樊篱,达到“天人合一”的艺术境界。

如今,通过《小草千字文》真迹的重现,我们终于能一窥草圣的真实风采。

下次当你面对一幅草书作品,请记住:真正的草书神韵,应当如怀素笔下—— 瘦劲而不枯,狂放而有度,看似不羁实则精准 。

这才是千年传承下来的书法真谛。