魏开功

遗传学中“基因型+环境型=表现型”这一定律,在书法家陈明华的书法艺术生涯里,演绎出独特而深刻的内涵。他天生具备的柔韧手腕,以及对碑帖形神敏锐的辨识直觉,构成了其书法艺术的先天基因图谱。然而,真正促使这些基因绽放绚烂光彩的,是他在不同社会角色中所构建的复合型成长生态。

在创办书法教育机构的5年时光里,陈明华宛如一位专注的基因测序师,精心拆解书道密码。通过千余次教学实践,他将王羲之的飘逸灵动、颜真卿的雄浑大气、苏轼的跌宕洒脱中的提按转折,转化为可复制的教学模型,为书法初学者开启了通往艺术殿堂的大门。而后担任《书法报·书画教育》主编的16年间,他又化身为艺术信息的解码器,穿梭于古代与当代作品之间,在不断的审视与思考中,淬炼出对传统与现代关系的辩证认知。执掌《湖北画报》后,他如同文化基因的编辑者,大胆地将楚文化的浪漫基因与当代视觉语言进行重组实验,赋予艺术以新的生命力。这些角色与身份相互叠加,如同丰富的环境因子,与他的天赋基因发生奇妙的化学反应,使得他的书法作品呈现出金石气与时代感交融的独特肌理,生动地印证了艺术表现型是先天禀赋与后天生态共同书写的生命方程式。

陈明华是湖北省文联委员,湖北画报社董事长,湖北省文艺志愿者协会副会长,湖北中小学教师书协会长。

他与书法的缘分,始于青年时期对笔墨纸砚那份纯粹而炽热的热爱。自那时起,他便全身心地沉浸在书法的奇妙世界里,凭借着过人的勤奋与天赋,在这片艺术天地中不断深耕细作。早期,他广泛涉猎各种书体,从端庄严谨的楷书,到灵动飘逸的行书;从古朴典雅的隶书,到自由奔放的行草书,都留下了他刻苦研习的深刻印记。这些丰富的学习经历,为他日后的书法创作筑牢了坚实根基,使他对书法的笔法、结构和章法,有了全面且深刻的理解与把握。

隶书:破茧传承,古韵新声

陈明华的隶书创作,堪称对汉碑传统的“破茧式传承”。他对《曹全碑》《张迁碑》《礼器碑》《鲜于璜碑》《石门颂》《好大王》等诸多汉碑的研习,绝非流于表面的模仿,而是如同探寻深埋地下的宝藏一般,深入挖掘其精神内核,致力于激活汉隶“隶变”时期的生命基因。他仿佛是从历史深处走来的智者,携带着古朴雄浑的气息,将汉碑的古朴韵味与个人的艺术感悟精妙融合,从而铸就了独具魅力的隶书风貌。

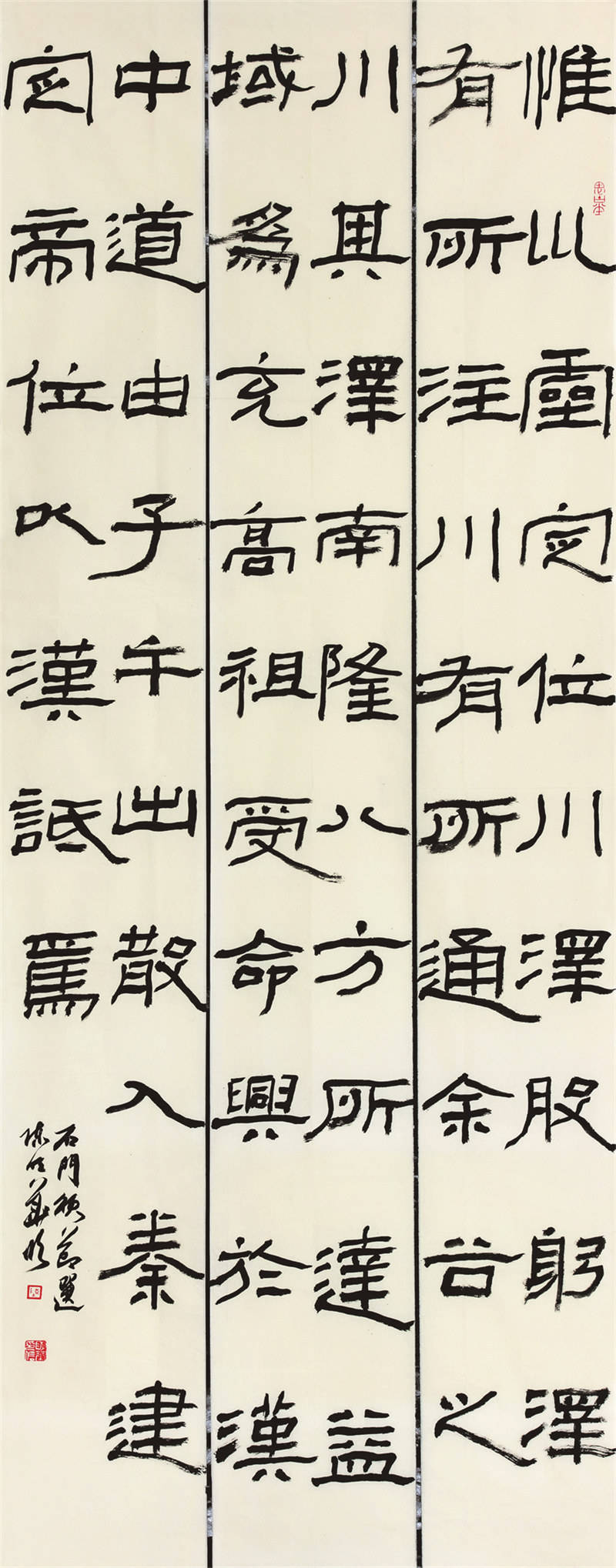

篆籀遗意,骨力内含。陈明华的隶书笔法,巧妙保留了汉隶“隶变”时期的篆籀遗意,其线条恰似“折钗股”“屋漏痕”,圆劲且富有弹性。起笔之时,常常藏锋逆入,含蓄蕴藉,宛如古钟初鸣,余韵悠然;行笔过程中,坚定地以中锋运笔,力透纸背,赋予线条一种内在的骨力。收笔之处,或沉稳回锋,尽显含蓄之美;或顺势而出,展现洒脱之态,节奏自然天成。观赏他节临的《石门颂》中堂,笔画粗细变化自然流畅,粗画不见臃肿,细画不显纤弱,既无盲目模仿之嫌,亦无呆滞刻板之病,真正做到了师古而不泥古,仿佛每一根线条都承载着深厚的历史文化底蕴,诉说着古老的故事。

节临《石门颂》中堂

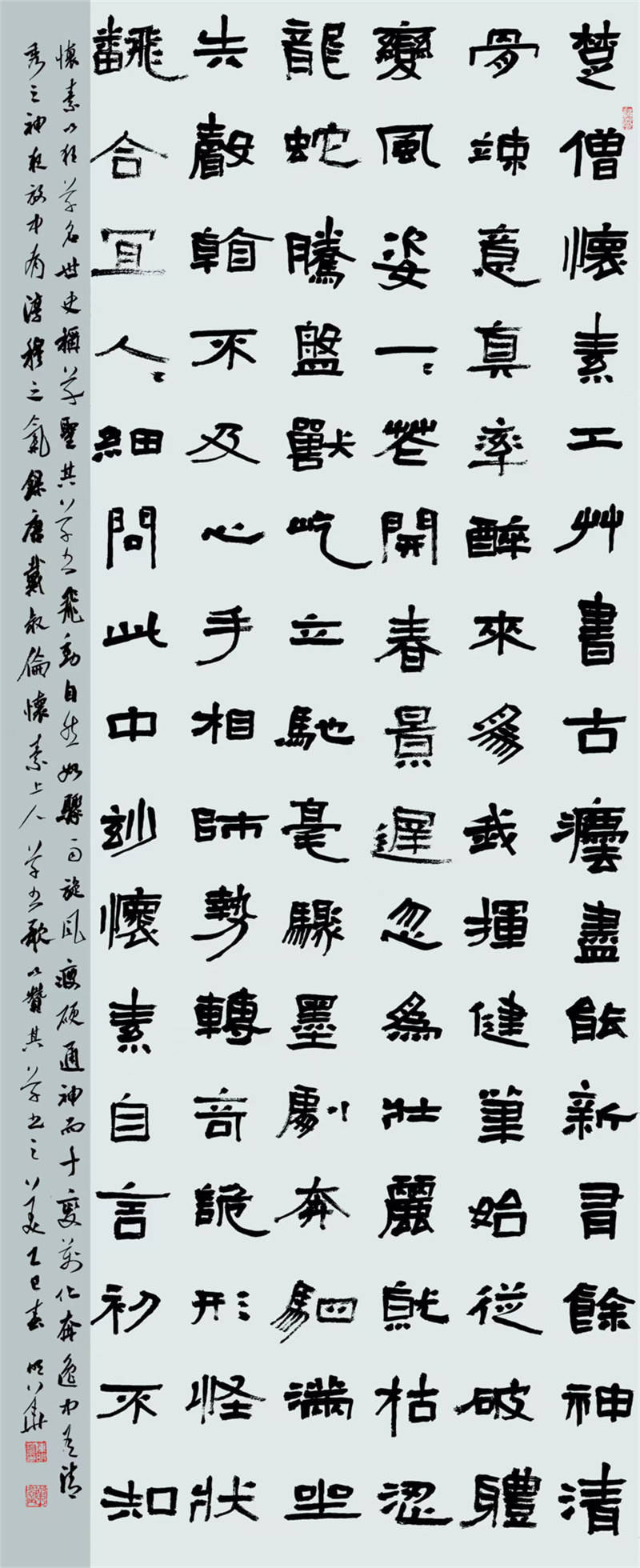

因字立形,欹正相生。唐孙过庭曾说:“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。”陈明华将这“三境界”奉为学书的座右铭。因此,他不拘泥于传统隶书方正对称的结构模式,而是依据每个字的形态特点,注重欹正变化。他从汉碑结构的多样性中汲取灵感,赋予每个字独特的姿态。以他书写的隶书戴叔伦《怀素上人草书歌》为例,有的字重心平稳,端庄肃穆,给人以沉稳之感;有的字则借助笔画的欹侧、伸展,营造出动态的平衡,充满灵动之美。字形或长或扁,或中宫紧缩,或恣肆开张,犹如大珠小珠落玉盘,错落有致,妙趣横生。这种因字立形、欹正相生的结构处理方式,打破了传统隶书的刻板印象,为其注入了新的生机与活力。

隶书戴叔伦《怀素上人草书歌》中堂

浓淡干湿,相得益彰。清代包世臣说:“尝见有得笔法而不得墨者矣,未有得墨法而不由于用笔者也。”可见墨法在书艺中至关重要。陈明华深谙此道,善于巧妙运用浓淡干湿的变化,来丰富作品的层次与表现力。浓墨之处,如墨玉生辉,尽显汉碑的古朴厚重;淡墨之处,似云雾缭绕,空灵悠远,引人遐想。飞白、涨墨等技法的运用,让墨色在宣纸上自然渗化,形成独特的艺术效果。以他的隶书《仁者寿》为例,墨色浓淡相宜,“仁”字墨色浓重而不肉滞,“者”字中间两画收束处以枯笔为之,带燥方润,“寿” 字上部分墨色湛湛然如小儿之目睛,下部分则露飞白,燥而不枯,整幅作品呈现出古朴灵动之美。这种对墨法的巧妙运用,充分反映出他在日常积累中对形式美感的敏锐把握。

魏碑:敬畏传统,创新求变

在专注北魏书法的创作过程中,陈明华展现出对传统经典的敬畏之心与深刻理解。他深入研究北魏时期的墓志、造像记、摩崖石刻等书法遗迹,诸如《始平公》《张猛龙》《张黑女》《郑文公》《石门铭》等经典之作,通过反复临习与揣摩,力求领悟其中的笔法精髓与结构奥秘。他深知,这些经典作品是北魏书法的精华所在,蕴含着古人的智慧与创造力,唯有深入其中,方能汲取最纯正的艺术养分。

强化韵律,丰富表现。北魏书法以方笔为主,起笔和收笔多呈斩钉截铁之势,线条刚劲有力,富有质感。陈明华在魏碑方笔、圆笔的基础上,进一步强化笔画的韵律感。他通过巧妙地控制用笔速度与力度,使笔画既刚劲挺拔,又灵动多变。他将方笔的挺拔与锐利表现得淋漓尽致,使笔画犹如刀刻斧凿一般,充满力量感;同时,又巧妙地融入圆笔的柔和与婉转,在笔画的转折处和行笔过程中,运用圆润的线条过渡,使作品在刚健之中不失灵动与柔和。此外,他还借鉴行草书的笔法,增强笔画的连贯性与流畅性,大大提升了作品的书写性与表现力。

打破常规,重构秩序。北魏书法的斜画紧结与平画宽结两种结构类型,在陈明华的作品中得到了充分的体现与创新。他运用笔画移位、变形等手法,重构结构秩序。斜画紧结的结构使字体呈现出一种动态的平衡与险峻之美,字的重心偏移,笔画之间相互呼应,形成独特的张力。在运用斜画紧结结构时,他大胆夸张笔画的倾斜角度,强化字与字之间的呼应关系,使作品充满动感与活力。而平画宽结的结构则给人以端庄稳重、宽博大气之感,他通过笔画的粗细、长短、疏密等方面的精心安排,使平画宽结的结构更加富有变化,避免单调与刻板。在他的作品中,斜画紧结带来的灵动活泼与平画宽结赋予的沉稳大气相互映衬,相得益彰。

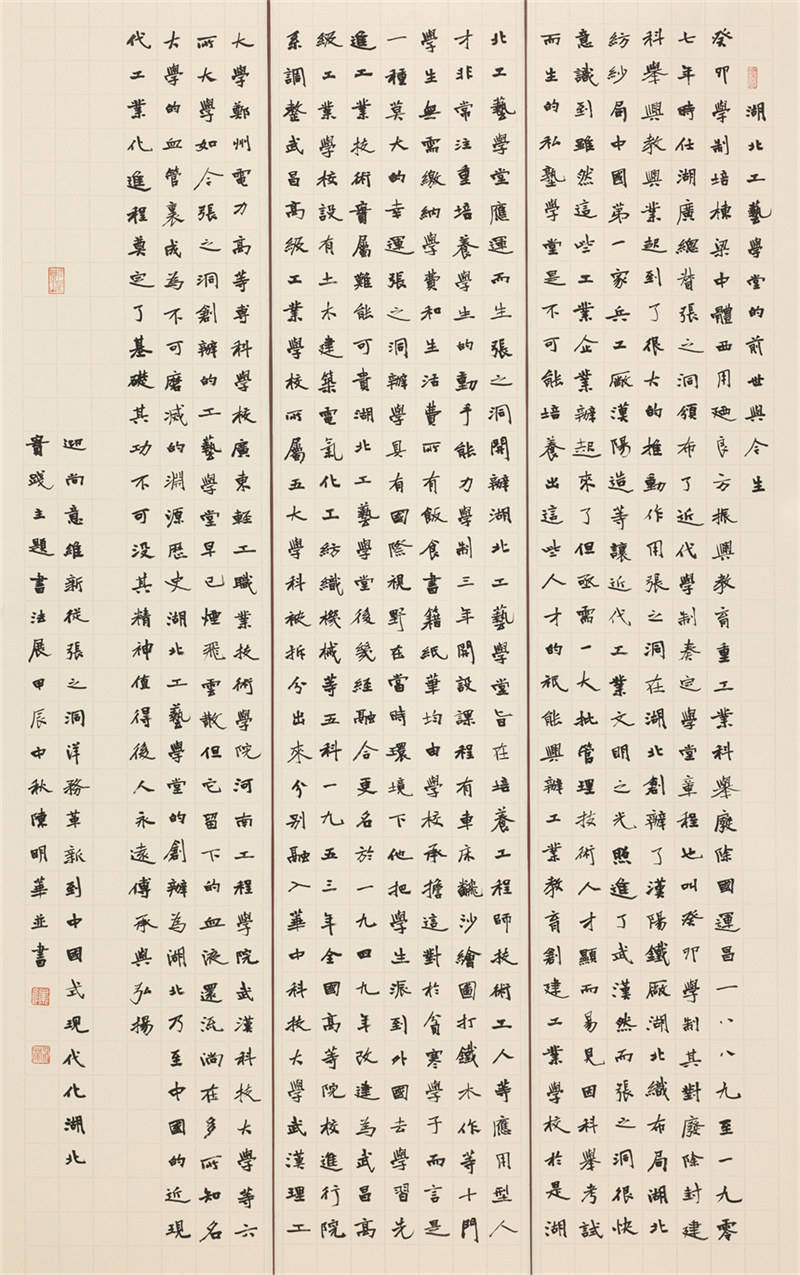

魏碑楷书自撰《湖北工艺学堂的前世今生》

融合多元,彰显个性。陈明华将魏碑与其他书体、艺术形式相融合,拓展魏碑的风格内涵。他借鉴北魏书法中自然随性与严谨规整相结合的特点,根据作品的内容和情感表达的需要,灵活运用两种章法布局方式。在较为庄重的作品中,他采用严谨规整的章法,使作品显得端庄肃穆;而在追求自由奔放情感表达的作品中,他打破常规,让字与字、行与行之间相互穿插、呼应,形成自然流畅、一气呵成的艺术效果。同时,他将魏碑的雄浑与隶书的古朴融合,使作品兼具刚健与典雅之韵;借鉴绘画的构图、色彩元素,为魏碑增添新的视觉元素。这种多元融合的创作方式,既传承了北魏书法的古朴雄浑与刚健有力,又融入了个人的情感与创新,展现出独特的现代审美情趣和特质。

陈明华的魏碑楷书呈现出以下鲜明特质:

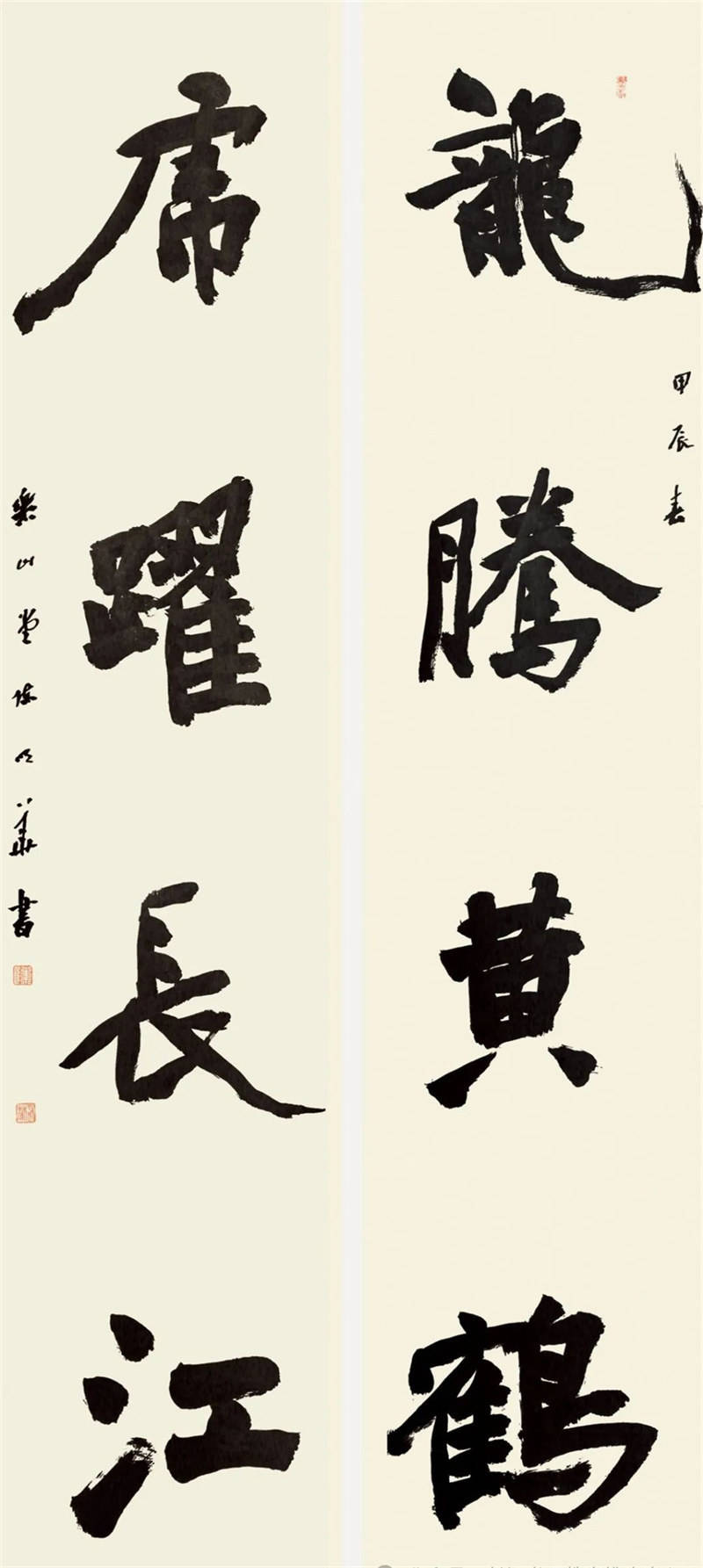

古朴雄浑,气势磅礴。他的作品中,线条粗壮有力,结构坚实稳重,给人以强烈的视觉冲击和心灵震撼。无论是大幅巨制,还是精致小品,都能让人感受到源自北魏时期的豪迈之气。例如,他的一些大字作品,笔画饱满,气势恢宏,仿佛让人目睹北魏时期屹立于山川之间的雄伟石刻,充满历史的厚重感与文化底蕴。

魏碑楷书《龙腾虎跃》联

灵动自然,萧散神逸。尽管北魏书法以刚健著称,但陈明华在创作中巧妙融入灵动元素,使作品充满生机与活力。他的线条流畅自然,转折处灵动自如,毫无生硬之感。字与字之间的呼应顾盼,行与行之间的连贯流畅,让人感受到自由奔放的气息。在他的作品中,每个字仿佛都被赋予了生命,在纸上跳跃、舞动,倾诉着书法家内心的情感与思绪。

文气蕴藉,清新高雅。在古朴雄浑与灵动自然的基础上,陈明华的书法作品还蕴含着浓郁的文人气息。他深知书法不仅是笔墨技艺,更是文化内涵的体现。因此,他广泛涉猎诗词、哲学和书论,不断提升自身文化素养,以增添作品的书卷气。他的作品常常流露出对传统文化的热爱与对人生哲理的思考,让人在欣赏书法的同时,获得心灵的启迪与滋养。

行书:帖学新译,气韵生动

陈明华的行书是帖学精神在当代的精彩转译,他在取法“二王”的萧散、苏轼的跌宕与米芾的灵动等经典谱系中,寻得了独特的笔法和节奏密码。

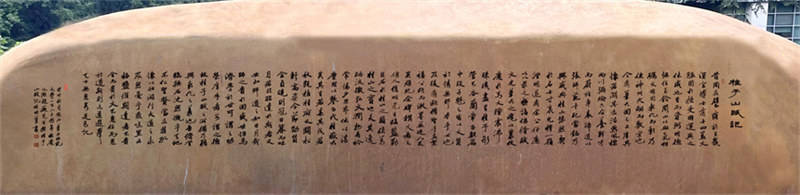

方圆兼备,刚柔并济。陈明华的行书碑帖融合,方圆兼施,刚柔并济。他注重笔画的起承转合,使线条富有韵律;同时融入魏碑方笔的斩截之势,强化笔画的力度与质感。书写过程中,中锋、侧锋灵活转换,笔画兼具中锋的圆润厚重与侧锋的灵动多变。以其行书赵薇《桂子山赋记》石刻作品为例,既以苏轼的风骨为根基,又通过魏碑笔意的糅合与章法设计,将百年学府的历史积淀、人文精神凝练于笔墨之间。这件作品不仅是书法技艺的精彩展示,更是一次“以美育人”的文化实践,堪称行书创作中“通变” 思想的典范——既深植传统,又以时代精神激活经典,为高校文化符号的书法表达提供了全新范式。

行书赵薇《桂子山赋记》石刻

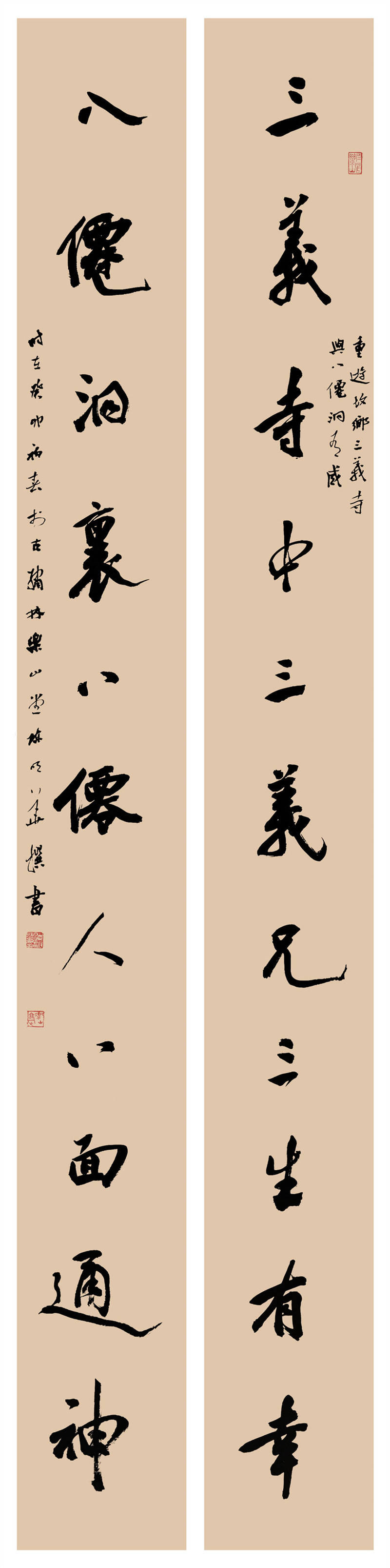

疏密得当,错落有致。陈明华的行书十分注重结构的疏密协调,力求错落有致。他借鉴魏碑结构的紧密开张与帖学结构的匀称和谐,使行书结构严谨且富有变化。字与字之间大小、长短、宽窄相互穿插,错落之美油然而生。同时,通过调整笔画的疏密大小,形成强烈的疏密大小对比视觉效果。比如在他自撰的《三義八僊》十一字联中,“義”“僊”等字笔画紧凑,而“兄”“通”等字笔画舒展,疏密和大小的对比增强了作品的节奏感与韵律感。

行书自撰《三义八仙》联

虚实相生,气韵贯通。陈明华的行书章法讲究虚实相生,气韵连贯。在布局时,他巧妙处理空白与笔墨的关系,使作品虚实相应,空白之处与笔墨相互呼应,充满想象空间。通过字与行之间的顾盼、呼应,作品气韵流畅,浑然一体。陈明华的行书字势长短、疏密各异,笔画映带与字势连贯,气韵清新雅致。

通观陈明华的书法作品,笔者认为“厚重而不失灵动,雄强而不失雅致”是陈明华始终追求的艺术风格。他致力于打通隶、魏碑楷书、行草的笔法,力求以古为师,做到古为今用、古为我用。

同时,陈明华所具书法艺术之审美特征,与他的为人品格紧密相连。他性情开朗豪迈,重情重义,爱憎分明。在书法艺术领域,他坚守自己的审美标准和艺术追求,对于真正优秀的书法作品和书法家,他毫不吝惜赞美之词;而对于一些浮躁、功利的书法现象和行为,他敢于直言批评。他的这种鲜明态度,不仅体现了他对书法艺术的敬畏之心,也为他赢得了大家的尊重与认可。

陈明华的书法,既是对传统的深情礼赞,也是对当代审美的积极回应,更是对遗传学“基因型+环境型=表现型”定律的生动诠释。他在一首诗中写道:“捧卷挥毫气自华,何曾指望做名家。”尽管他不刻意追求成为名家,但他的天赋基因与所处环境,必将助力他在书法之路上行稳致远,攀登属于他自己的艺术高峰。

(作者系中国文艺评论家协会会员 《书法报》社原副总经理)