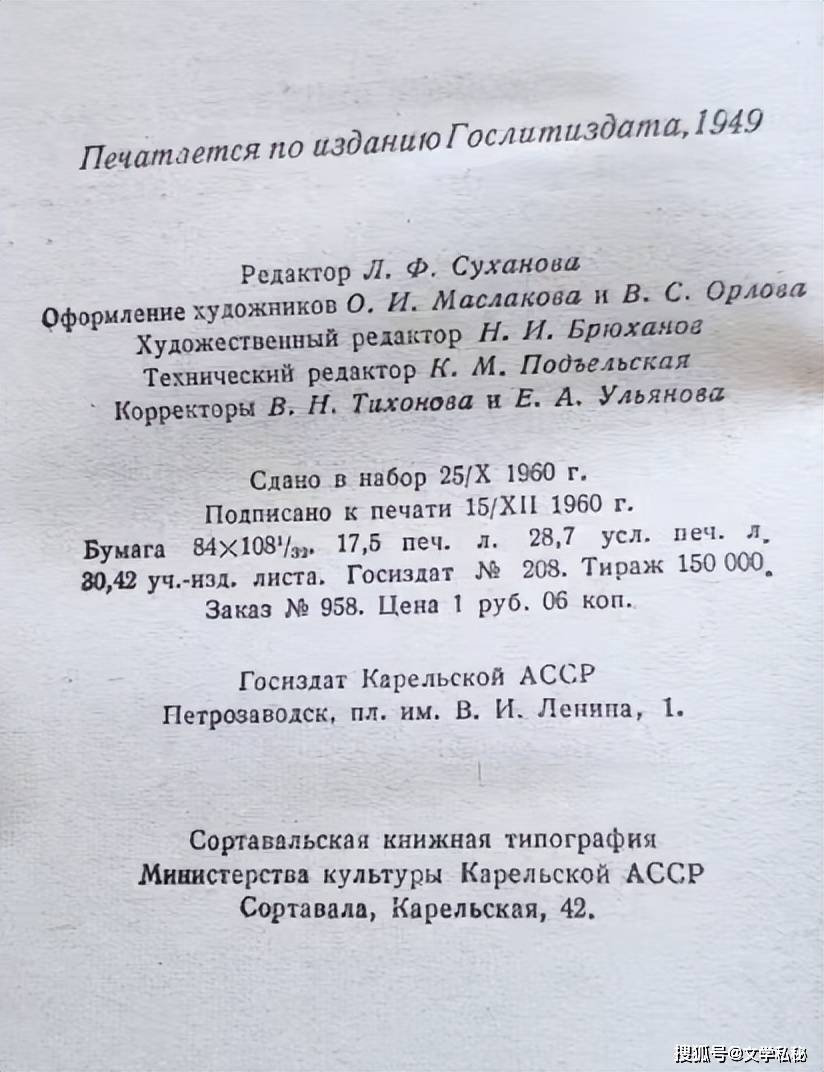

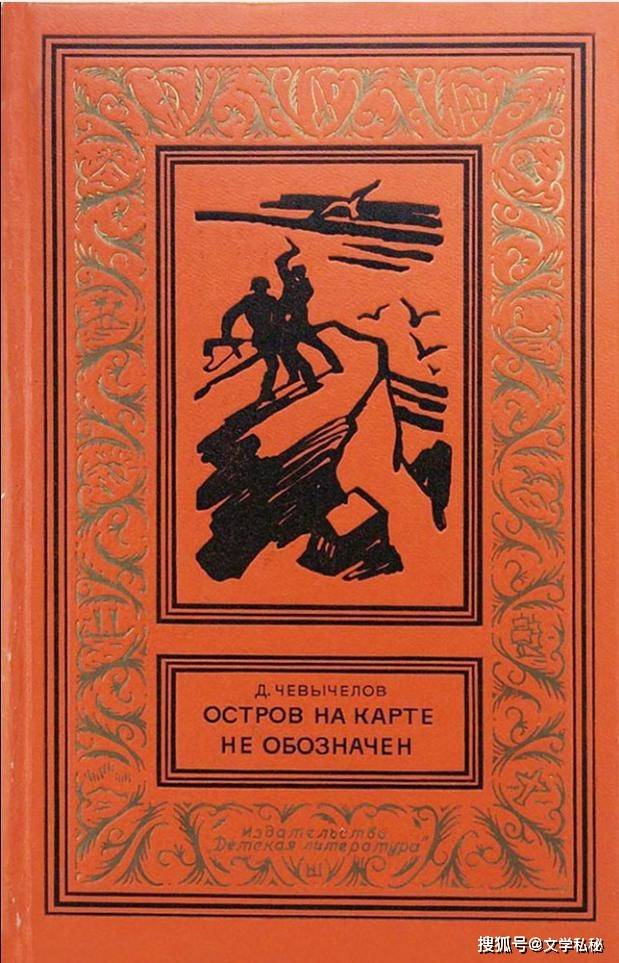

1961年版

《钢铁是怎样炼成的》原版插图系列,这一期进入第35章。

今天这一版图书,仍由上海收藏家归琪先生提供。

感谢归琪先生,为了找到收藏起的图书,他要从目前住的地方,来到他相距甚远的书房里,从摆放整齐的书箱中,把收藏的《钢铁是怎样炼成的》图书找出来,我深知,他为了帮助我们这一系列持续进行下去,相当耗时又费力。

笔者最近把旧书捆扎起来,一天只能捆几捆书,几下子捆过来,就累的不行。

读书只能一本本地拿着读,如果一堆书聚到眼前来,那纯粹是一个体力活,令人望而却步。

归琪先生藏书

读书是一项细水长流的事业,如果积沙成“堆”,那么后果会严重。

也因为借助《钢铁是怎样炼成的》这一个被称为“中国的民族英雄”传奇的窗口,我们得以窥见苏联的图书量相当的惊人,而这些图书大部分都没有译成中文。

而译成中文的苏联图书,就已经是一个非常惊人的数量了。

因此,涉入到《钢铁是怎样炼成的》为标尺的苏联图书洪流,我们也可以借助这一标杆,管窥到苏联文化的粗放的脉线与宏观的走势,这一切,在今天这个苏联的“二手时间”里,却可以帮助我们解盘俄乌冲突这些热点问题,看清当今世界大势的前世今生。

这就是我们沉浸式地踱入《钢铁是怎样炼成的》插图花丛而乐此不疲的原因吧。

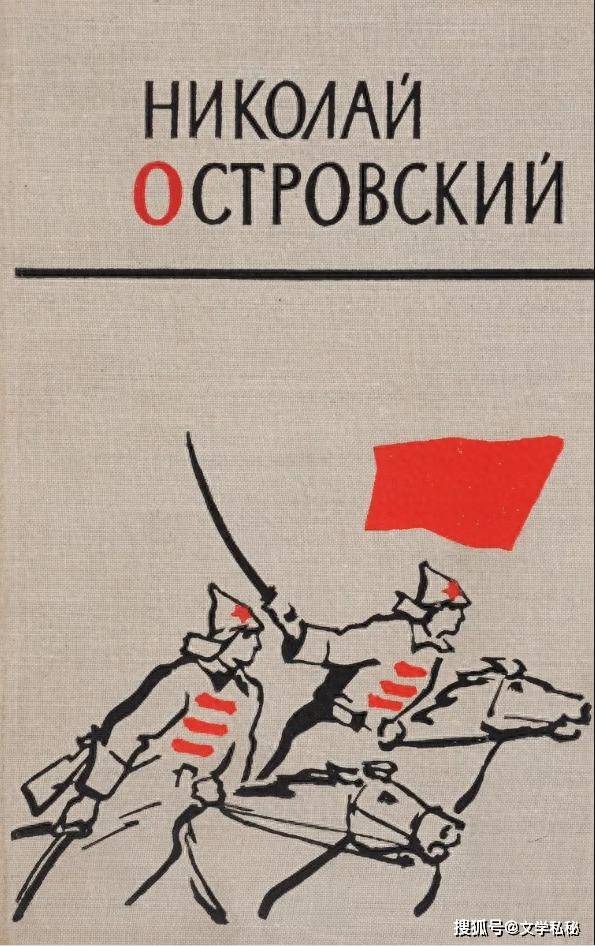

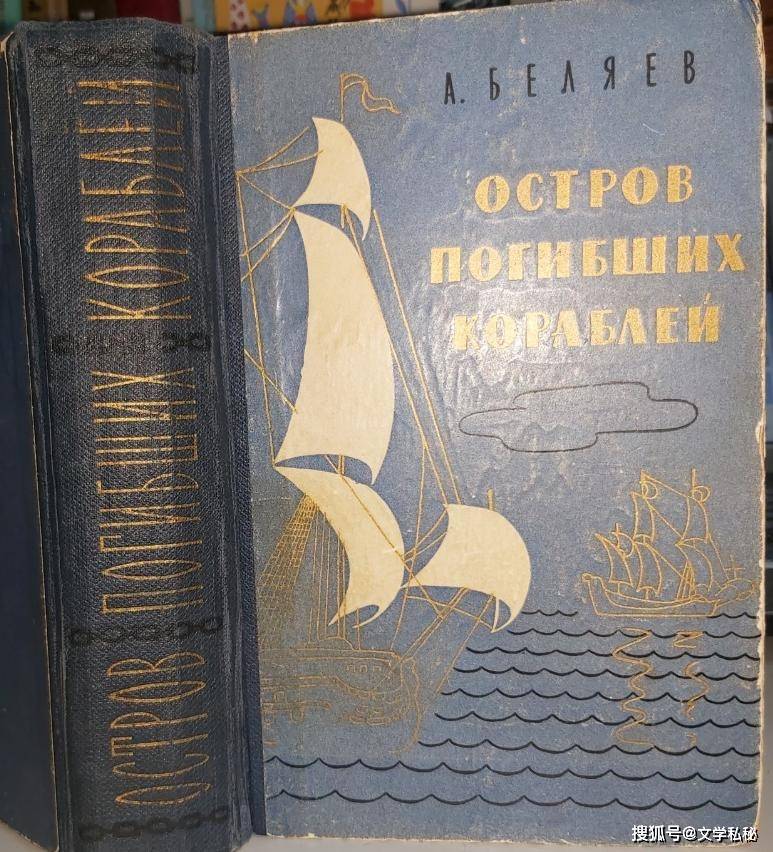

今天我们介绍的《钢铁是怎样炼成的》是1961年版本,出版社是卡累利阿苏维埃社会主义自治共和国国家出版社。

这个卡累利阿共和国,我们查一下资料:卡累利阿共和国简称“卡累利阿”,俄罗斯联邦的自治共和国,位于俄罗斯的西北部,北与芬兰接壤,东和西南分别与摩尔曼斯克州和列宁格勒州相邻。

由此可以看出,《钢铁是怎样炼成的》在苏联时代的出版,除了莫斯科的各大出版社近乎是每年都要重版外,地方出版社也不断地翻印克隆,从而形成了体量巨大的《钢铁是怎样炼成的》版本体系。

这也正是《钢铁是怎样炼成的》在苏联时代版本众多的原因。

这一版本的配图,只有封面一张与书中的一张。

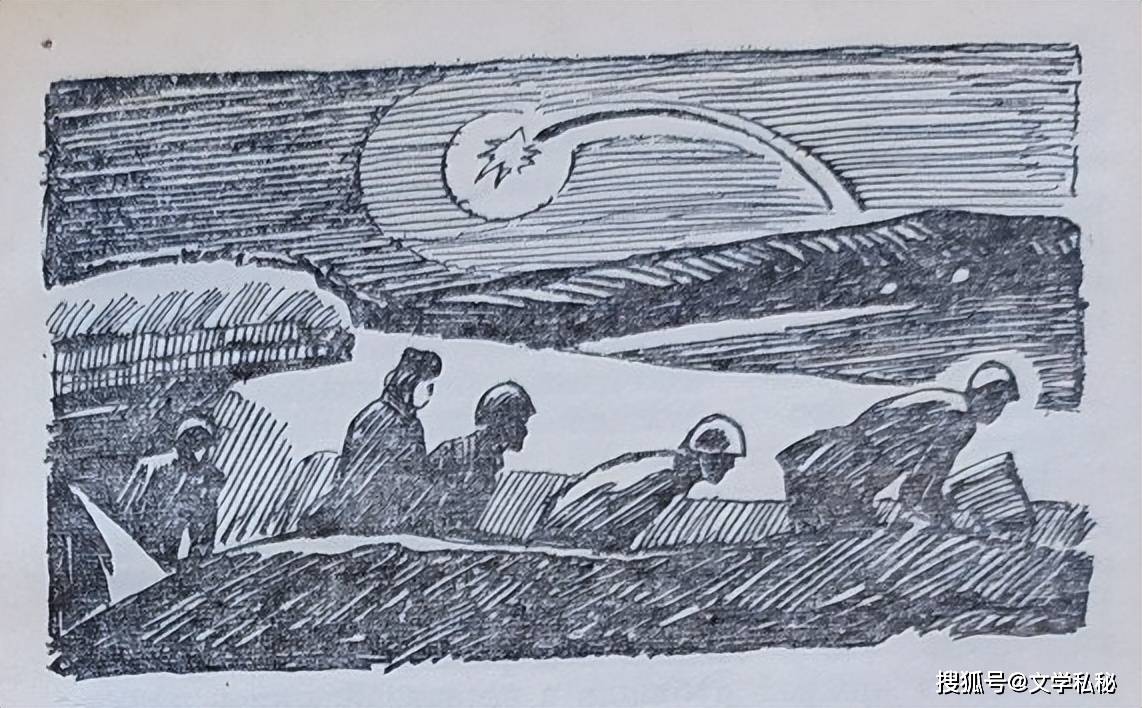

封面是用墨笔勾勒的保尔与战友冲锋陷阵的剪影,构图简洁,但却富有表现力,整个封面以至简的图案,表现了主人公在钢铁锻造中的至关重要的节点。

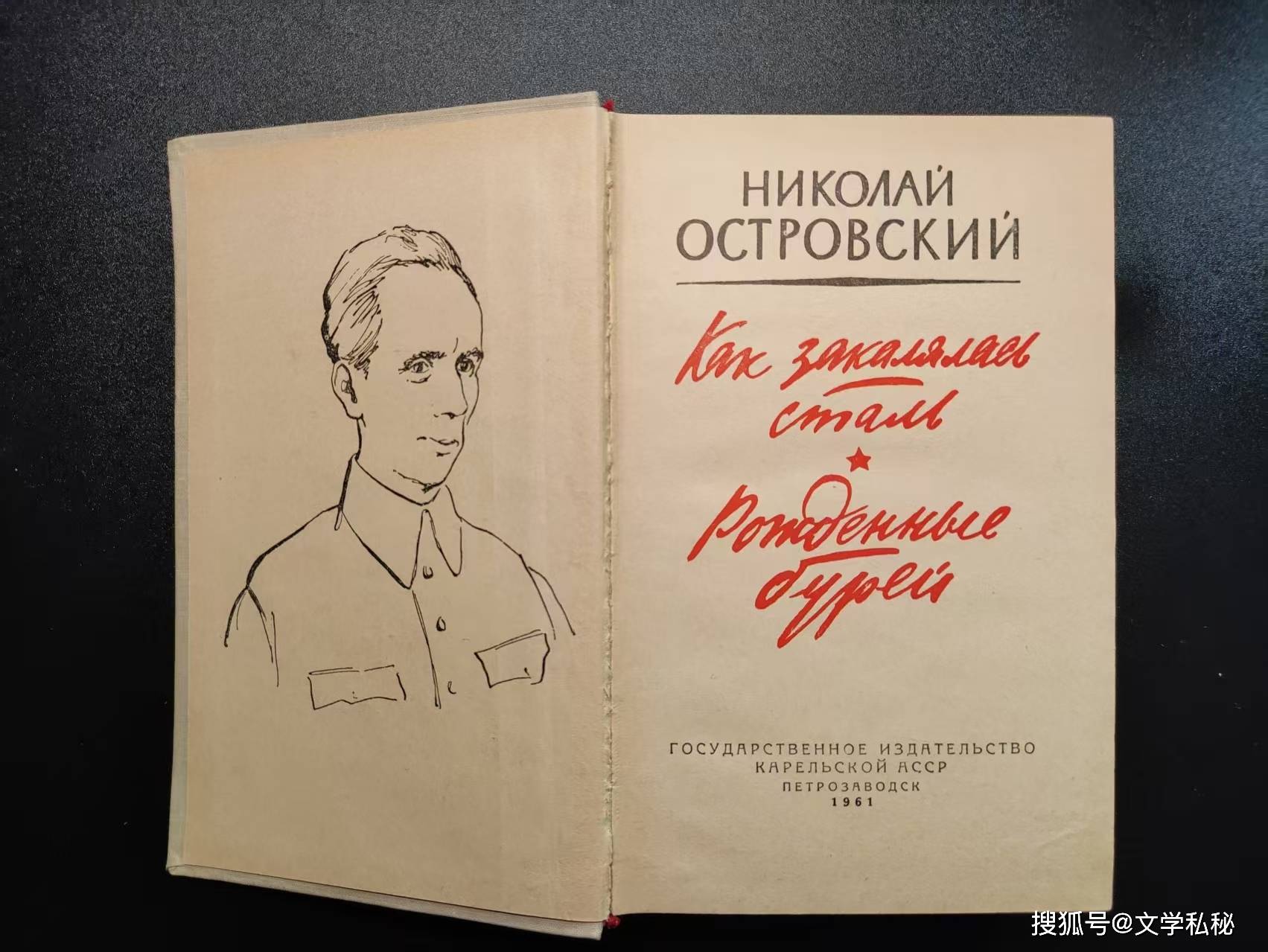

扉页是一张小说作者奥斯特洛夫斯基的肖像。

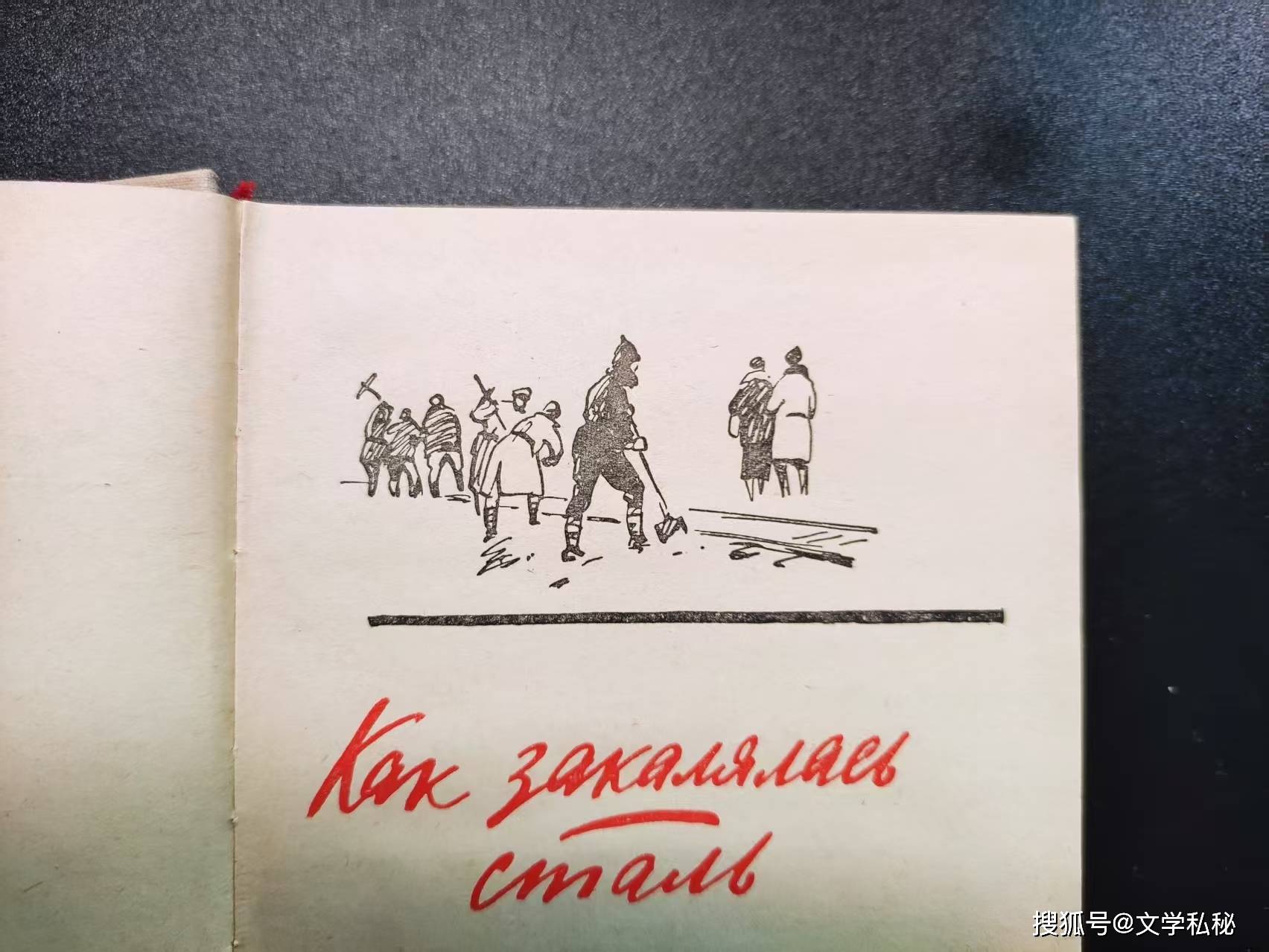

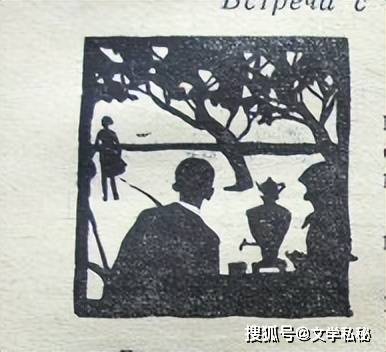

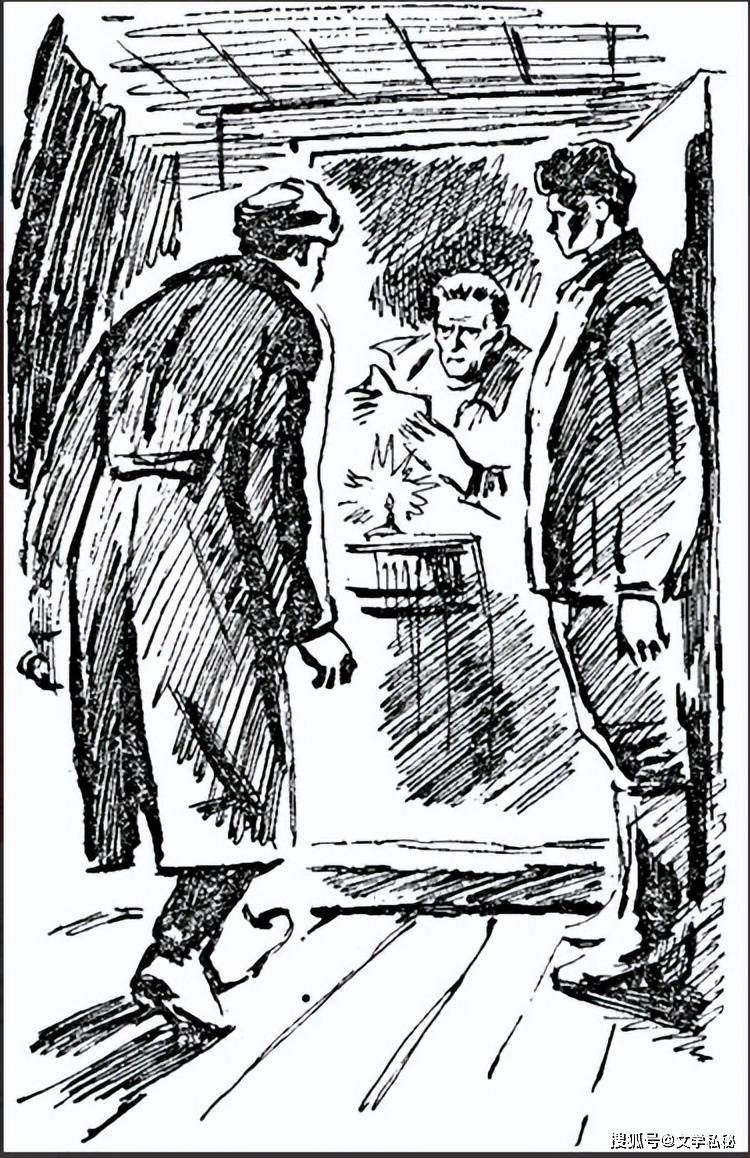

而书页里唯一的一张配图,是在筑路段落中,保尔与冬妮娅分道扬镳的场景,这是保尔心中的疼,也是读者心中的伤痕,但却是小说作者坚守他的创作理念而设置出来的残酷的真实。

不去讨好读者,不去虚饰现实,这就是小说作者凭着他对小说拥有的话语权而打造出来的人生吻别的伤感情境,而且作者把这种私人的伤逝放置在时代选择的大背景下去掂量这其中的丝丝缕缕,便显现出作者拿捏理想与现实、情感与理智的冷静与超然,奠定了小说的永恒的价值意义,也吻合了现实中不以人的意志为转移的“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的人生铁律。

这也是这个版本小说里,把小说的这一寓意着人生总会不经意地碰撞到的选择与诀别场景提拎出来,作为重点形象凸显的原因吧。

这个版本的小说插图作者是谁呢?

在版权页上,这样标明它的插图作者:

Художественный редактор Н. И. Бриханова

译成中文就是:

装帧设计:艺术家 О. И. 马斯拉科夫 与 В. С. 奥尔洛夫。

这意味着,这一版本的看似极简的插图,却有两位作者。

那么,书中两幅插图,是怎样分配给这两位画家绘制的呢?

我们不妨先了解一下这两位画家。

先看马斯拉科夫,他俄文名为:Олег Ивавнович Маслаков,译成中文名为:奥列格·伊万诺维奇·马斯拉科夫,生于1926 年,逝于1980 年,享年54岁,未免太年轻了,实在令人扼腕叹息。

生平简历中显示,他曾在列宁格勒生活和工作。系苏联艺术家联盟成员,是列宁格勒出版社首席美术设计师。

第二位画家В. С. 奥尔洛夫,俄文名为:Виталий С. Орлов,对应的中文译名为:维塔利·奥尔洛夫,但在俄文网站上,未查到这位画家的信息。

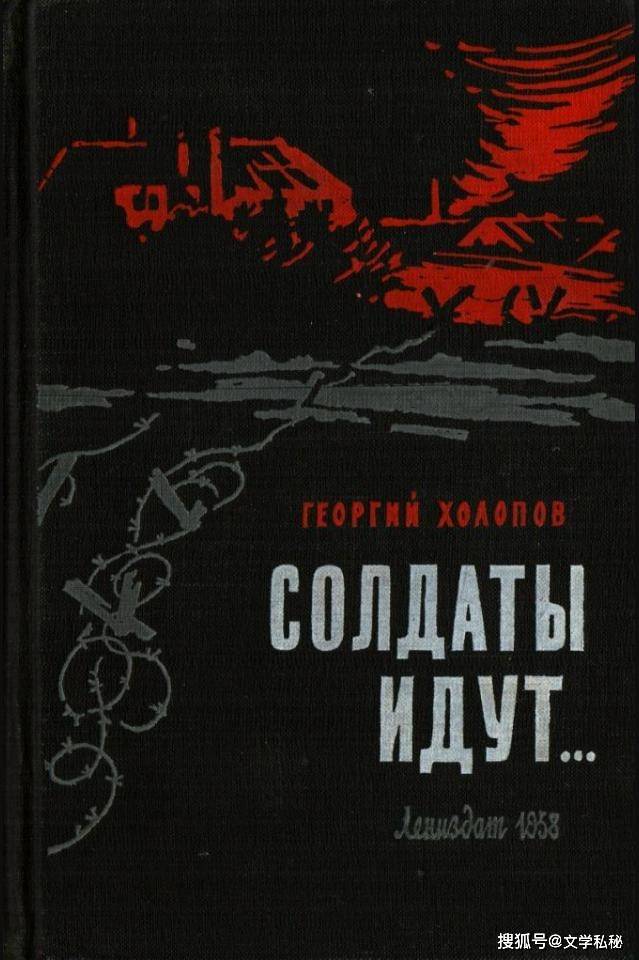

查询一下马斯拉科夫与奥尔洛夫的参与创作插图的图书,笔者发现,他们曾经在1958年出版的《士兵在前进》中有过合作。

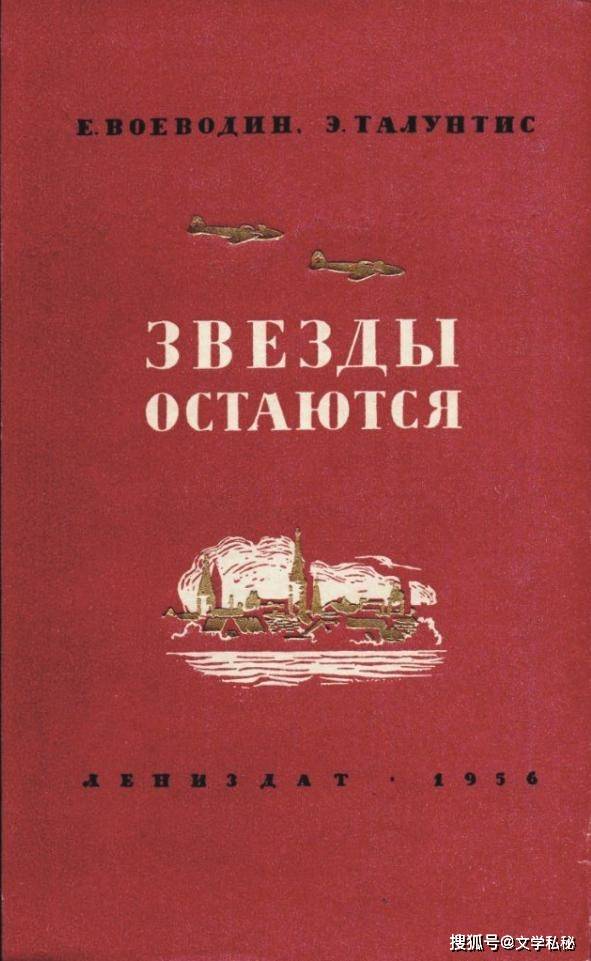

《士兵在前进》封面

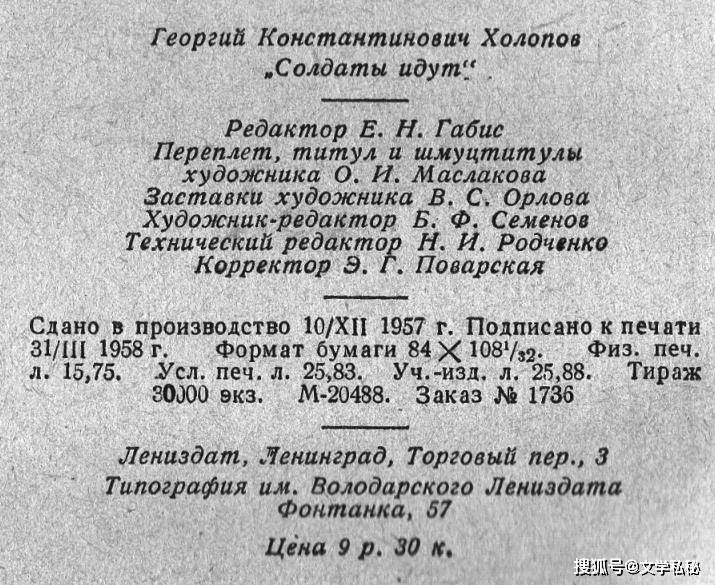

在《士兵在前进》中,他们的分工,在版权页上显示:

《士兵在前进》版权页

装帧设计、扉页及插图:奥·伊·马斯拉科夫

题图设计:维·斯·奥尔洛夫。

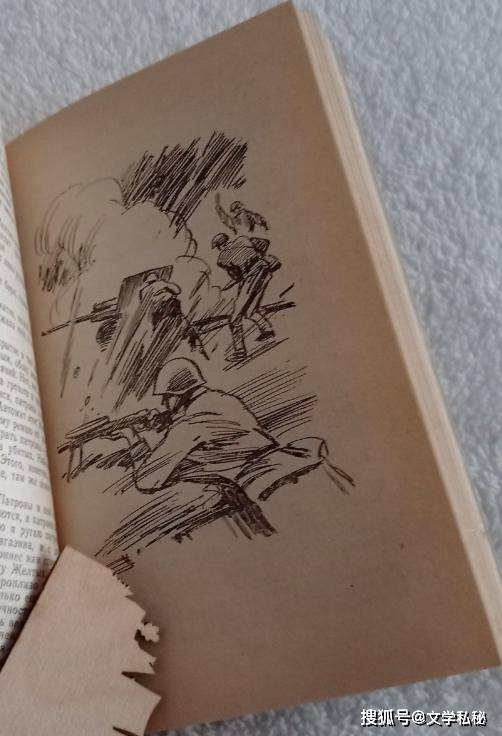

《士兵在前进》内页

比照这本图书里的分工,那么,1961年版本的《钢铁是怎样炼成的》中,马斯拉科夫绘制了封面,而奥尔洛夫创作了书中的配图。

再对照两位画家的创作风格,大致可以确认我们的判断。

下面,我们分别看一下这两位画家的其它配图作品。

我们先来欣赏一下马斯拉科夫的配图作品。他参与创作的插图,大多是在列宁格勒出版社出版的书籍,其中,他还担任过图书的美术编辑工作。

从这些插图中,可以看出马斯拉科夫的创作风格多样,既有写实作品,也有写意风格,与奥尔洛夫的创作风格有交叉重叠之处。

下面是画家为1956年《星星依旧》设计的封面,内部插图由卢甘斯基绘制:

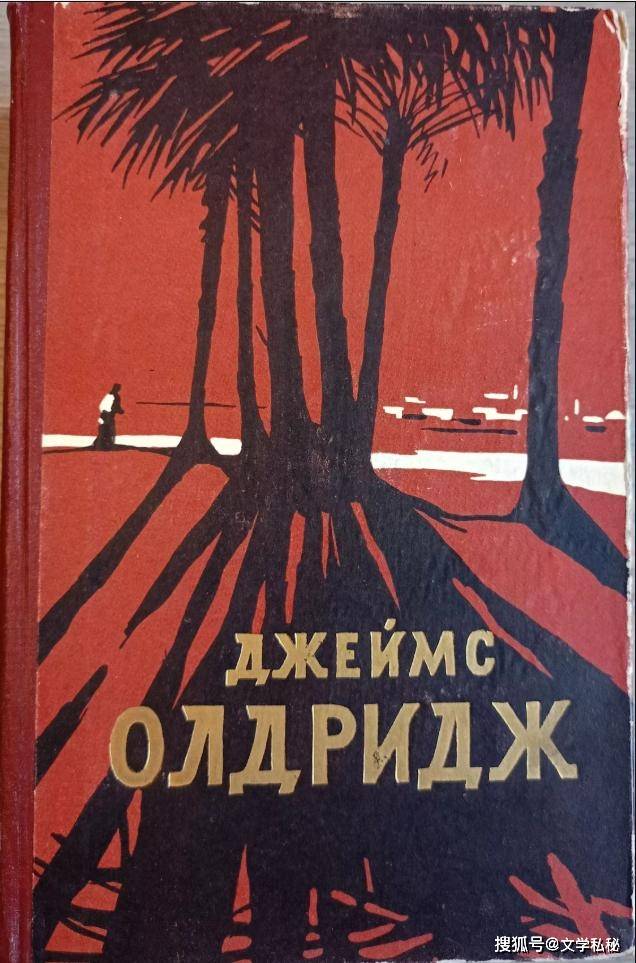

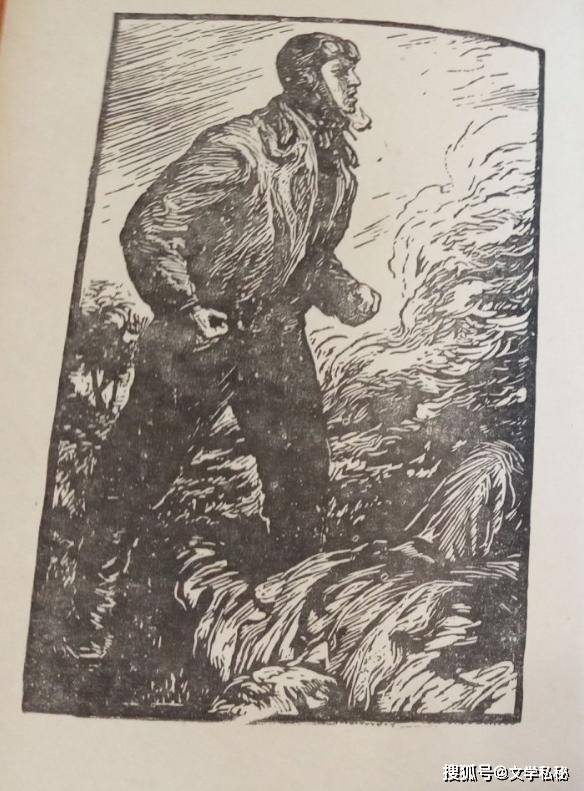

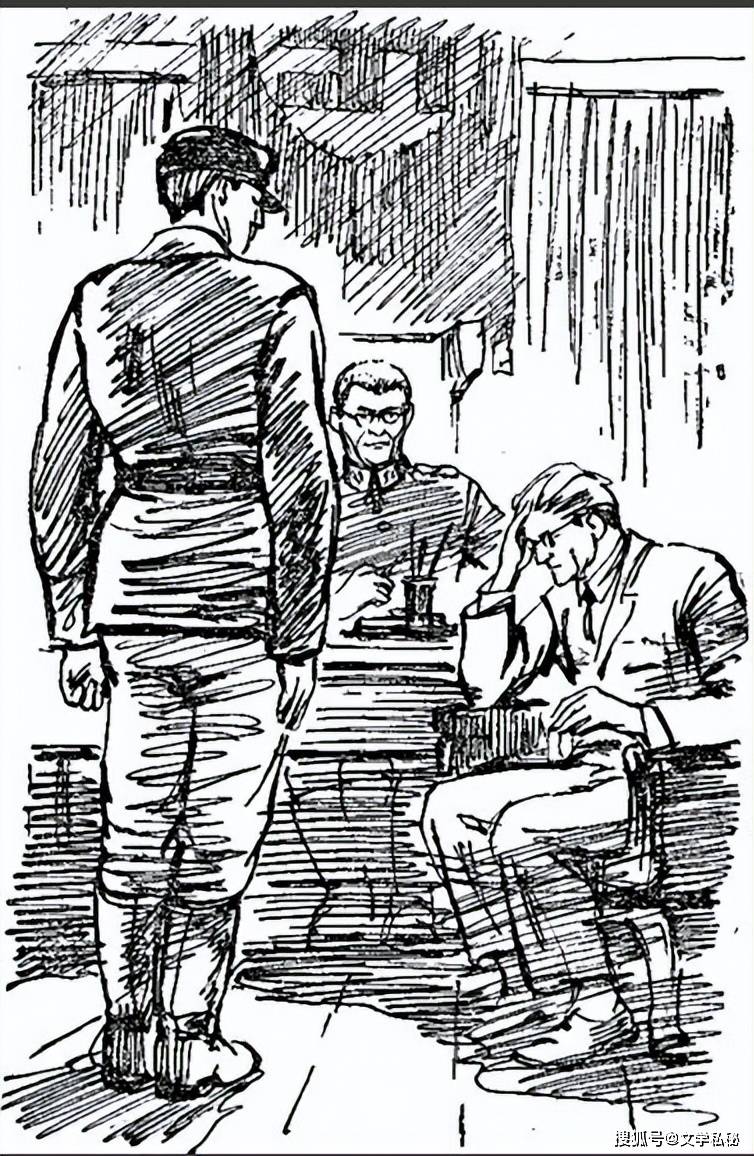

下面是为1958年出版的《一个荣誉问题、猎人、我不想让他死》创作的配图:

下面是1958年为《沉船之岛》绘制的封面,插图另有其人:

下面是1958年为《桑蒂亚纳的吉尔·布拉斯历险记》设计封面,内部插图另有其人:

下面是为1959年出版的《在奇幻和冒险的世界中》配图:

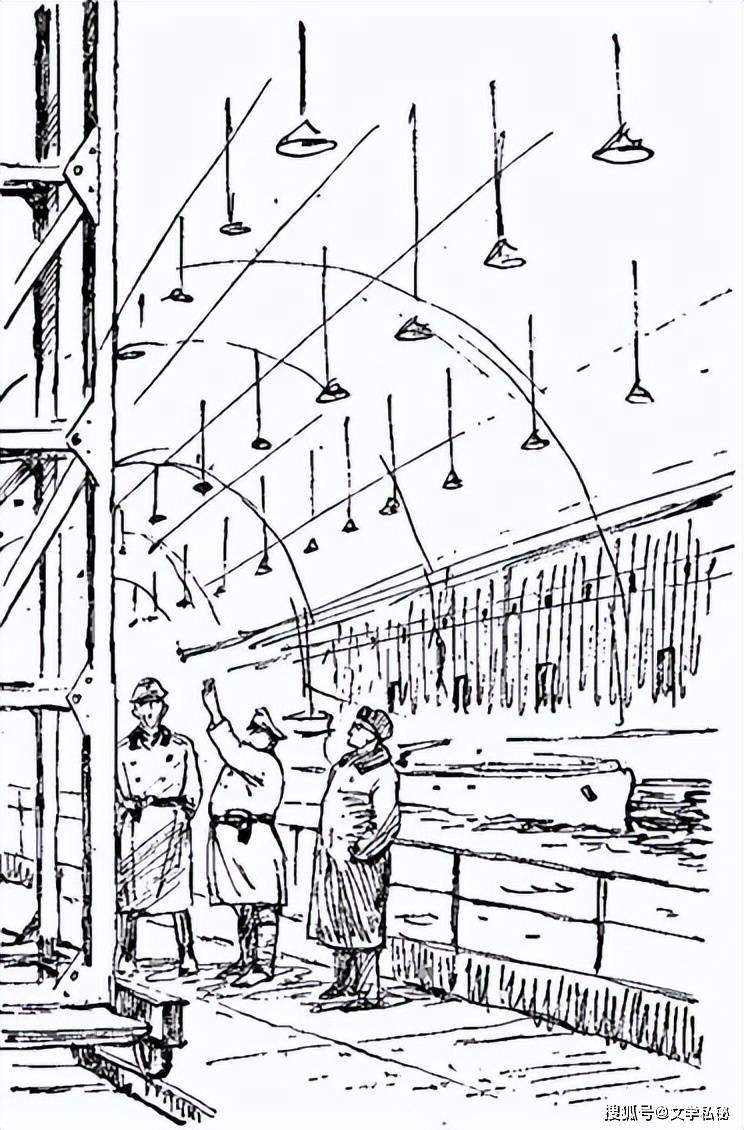

下面是1960年为《隧道、阿纳托尔市》配图:

下面是1970年为叶赛宁《喜欢》配图:

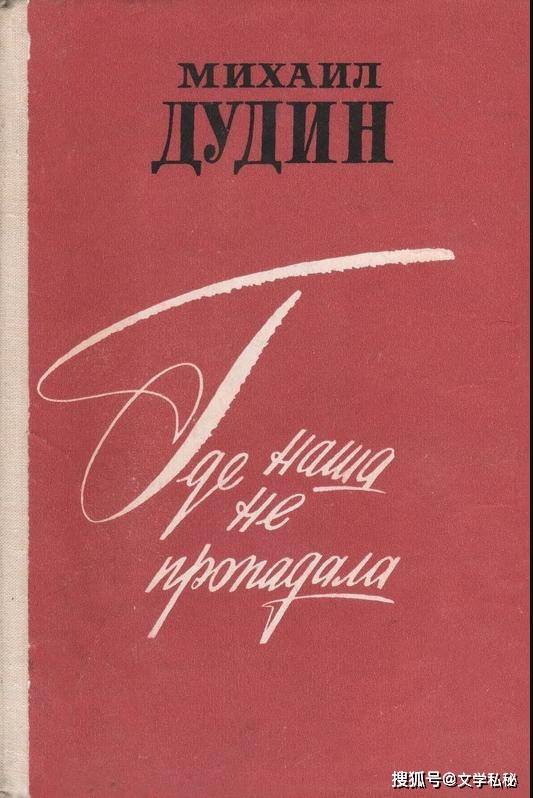

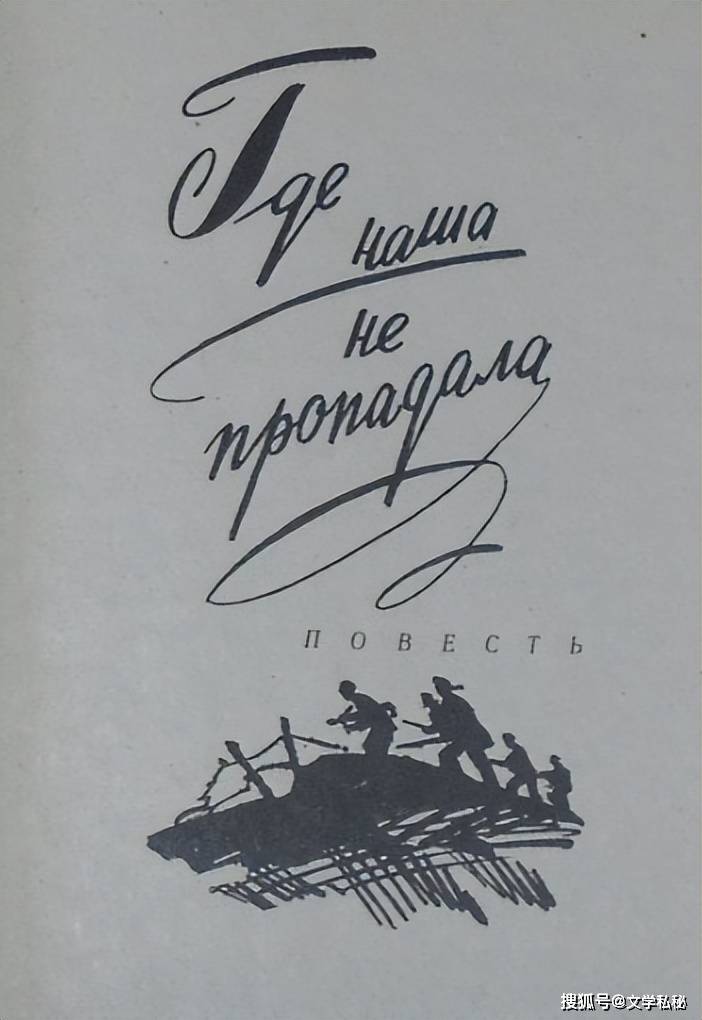

下面为1979年出版的《我们的没有消失的地方》配图:

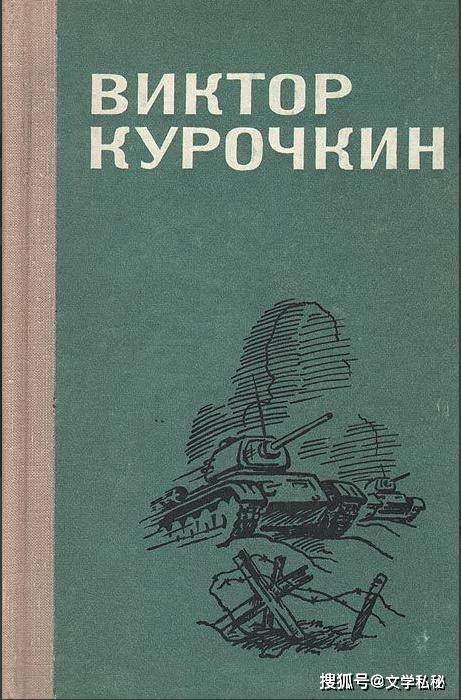

下面为1980年出版的库罗奇金《故事》配图:

再来看看奥尔洛夫的美术作品,虽然没有查到这位画家的详细信息,但是他在苏联解体之后,其创作的插图,仍被收入到合集图书中,可见他的美术作品,在今天的俄罗斯仍有其相应的影响力。他的最近的一部参与创作插图的作品出版于2024年,这是他与多位插图画家合作的一部图书。他的个人信息的缺失,只能说我们查询能力的有限,以及互联网信息的盲区造成的。

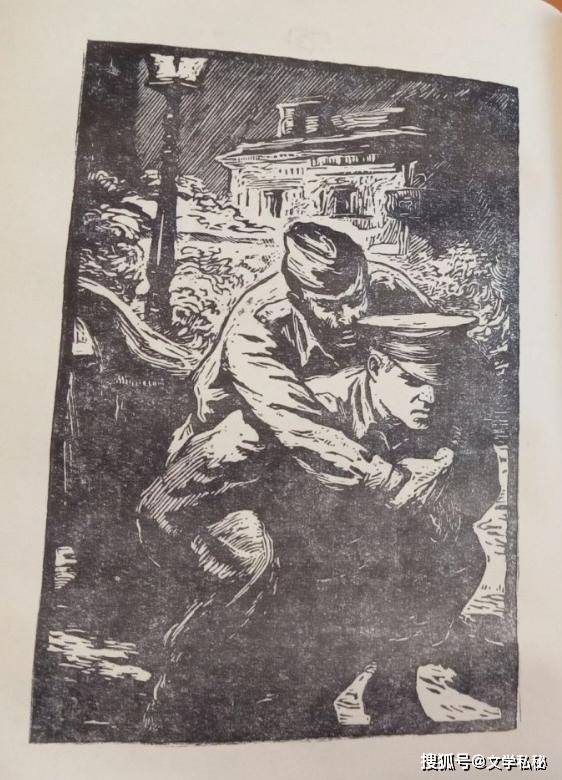

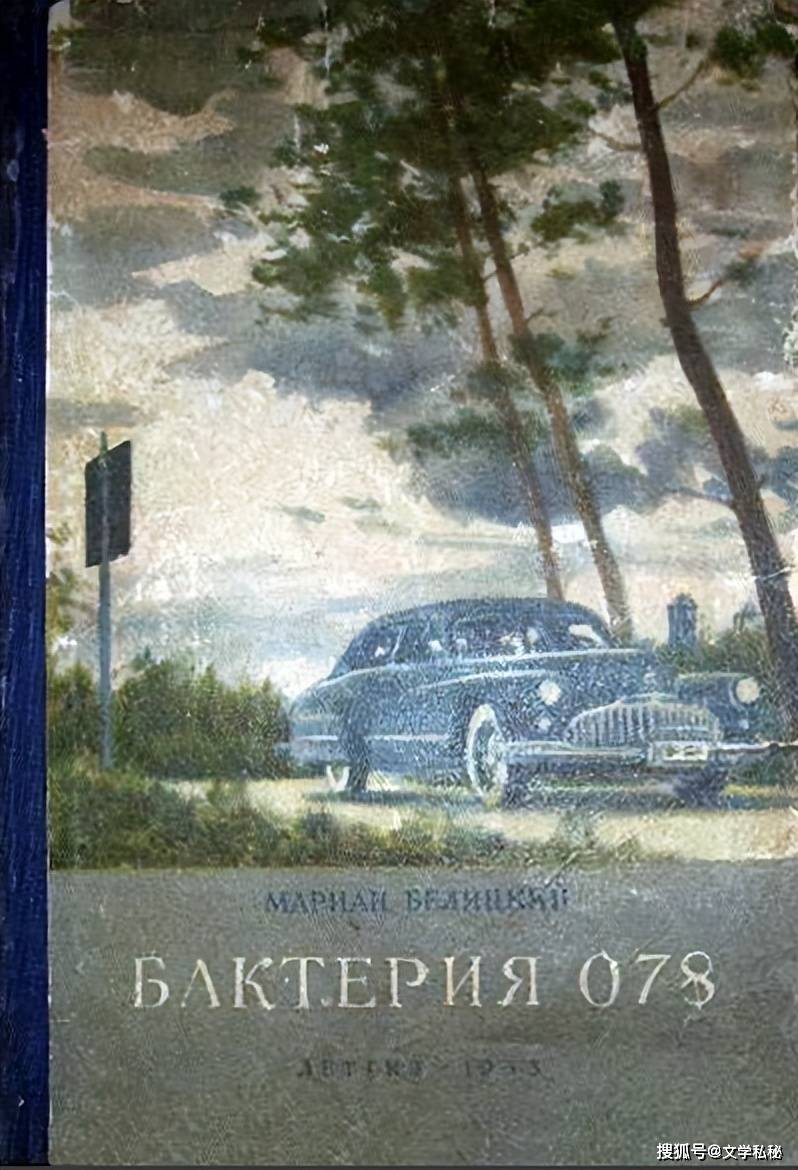

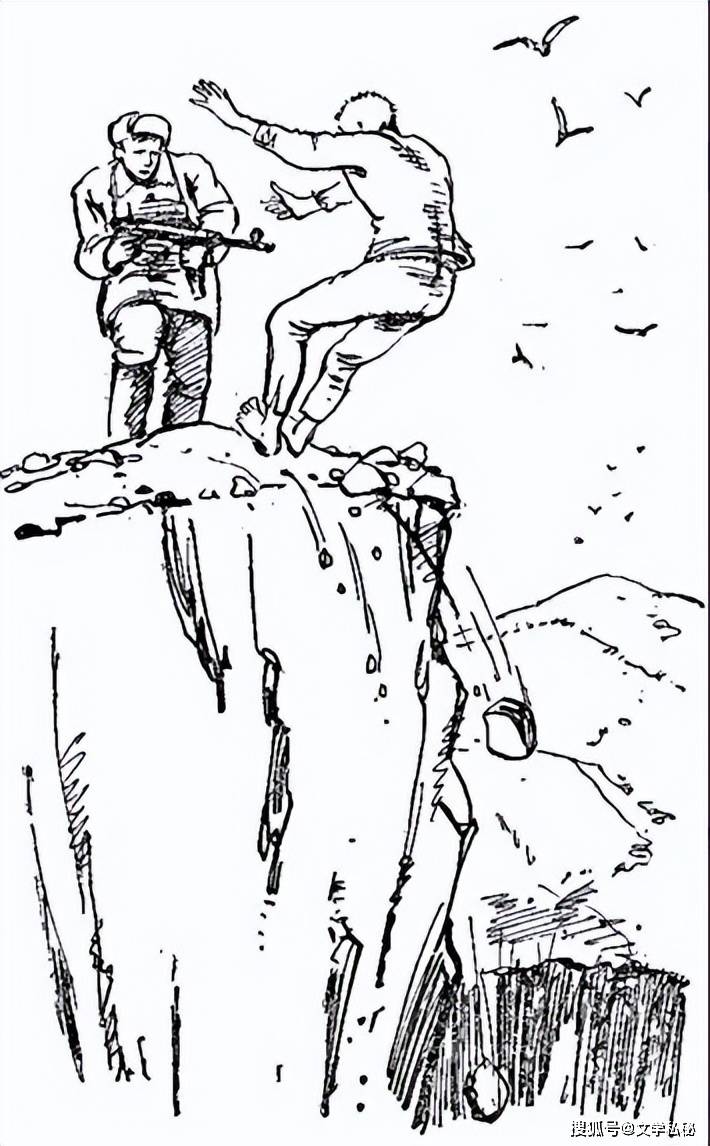

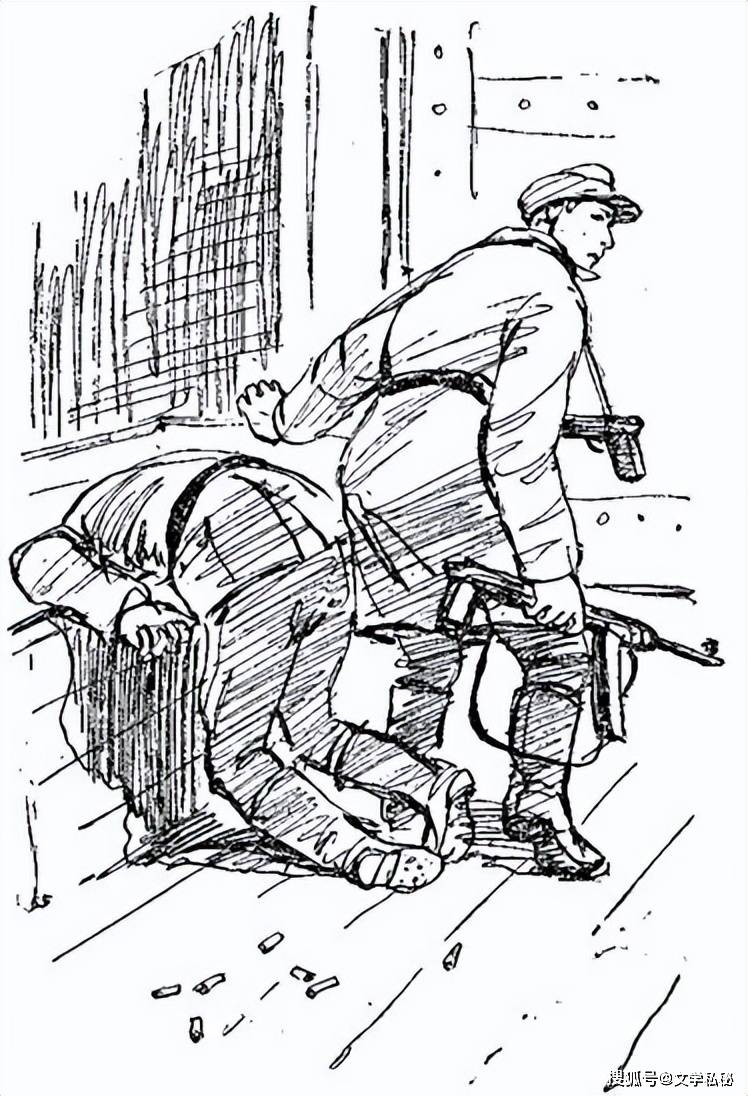

1953年为《细菌 078一1》配图:

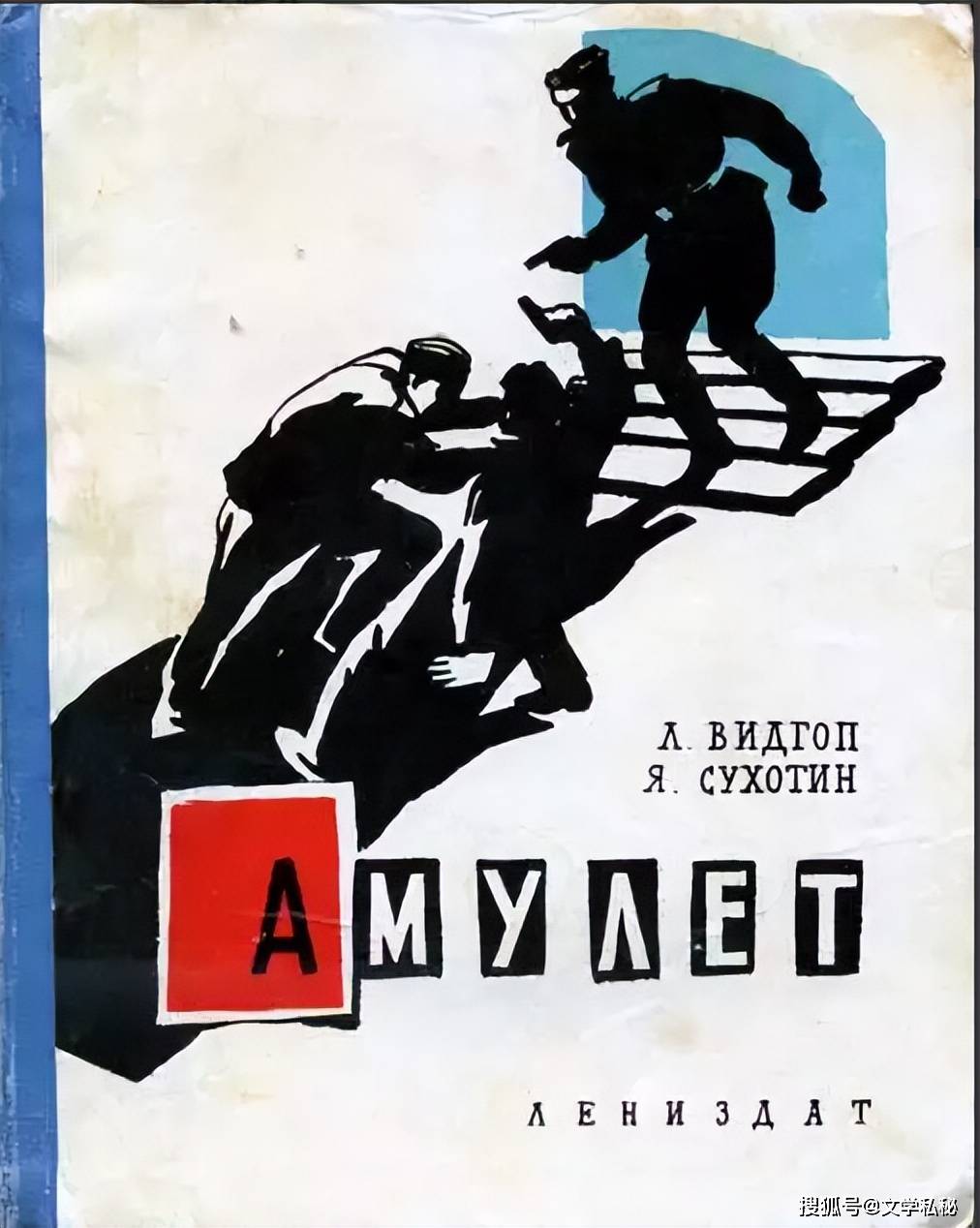

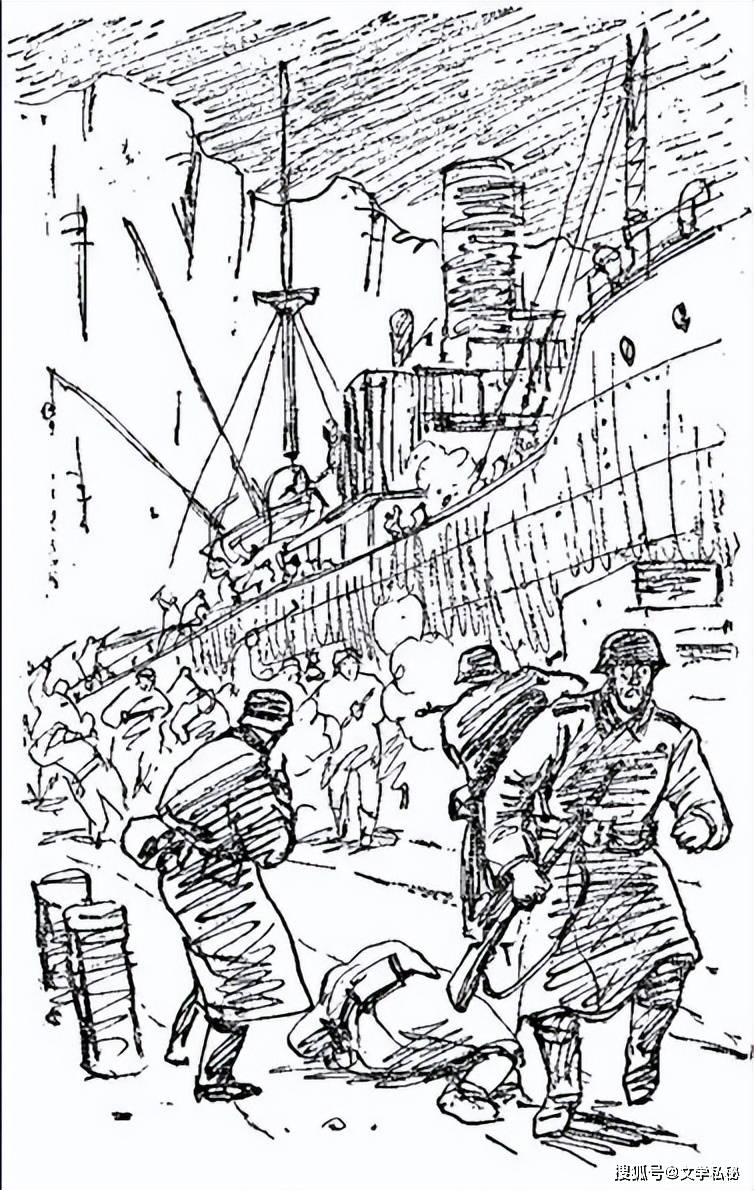

1965年,为《护身符》配图:

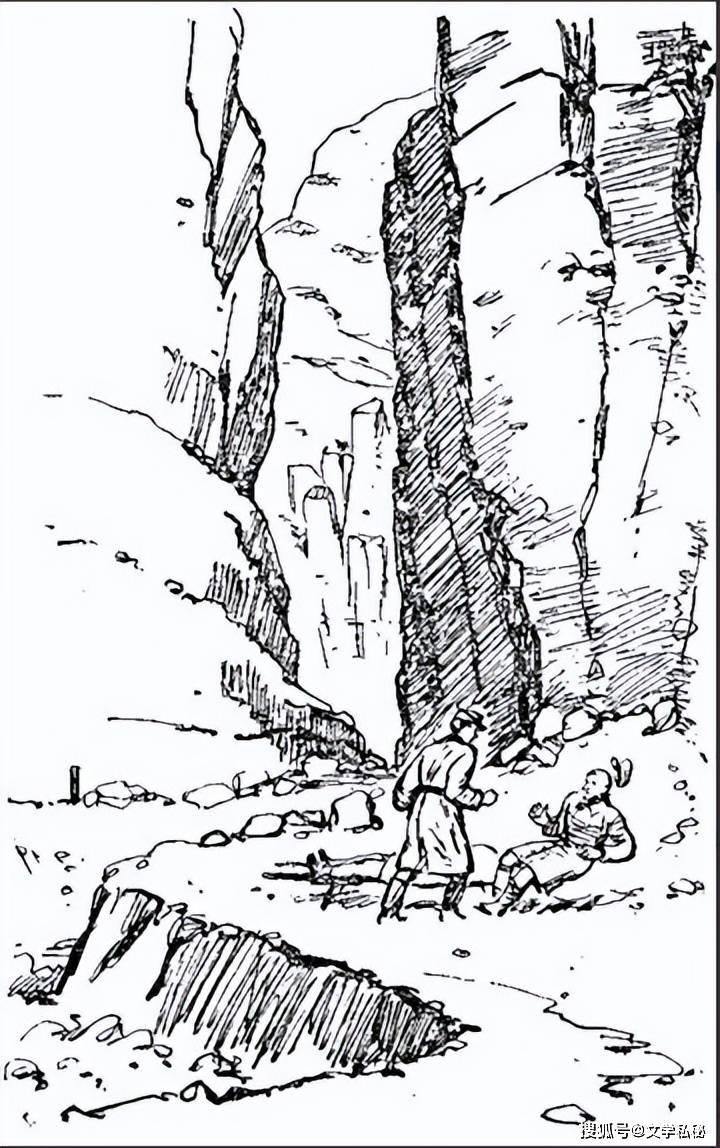

1972年,为《该岛在地图上没有标记》配图:

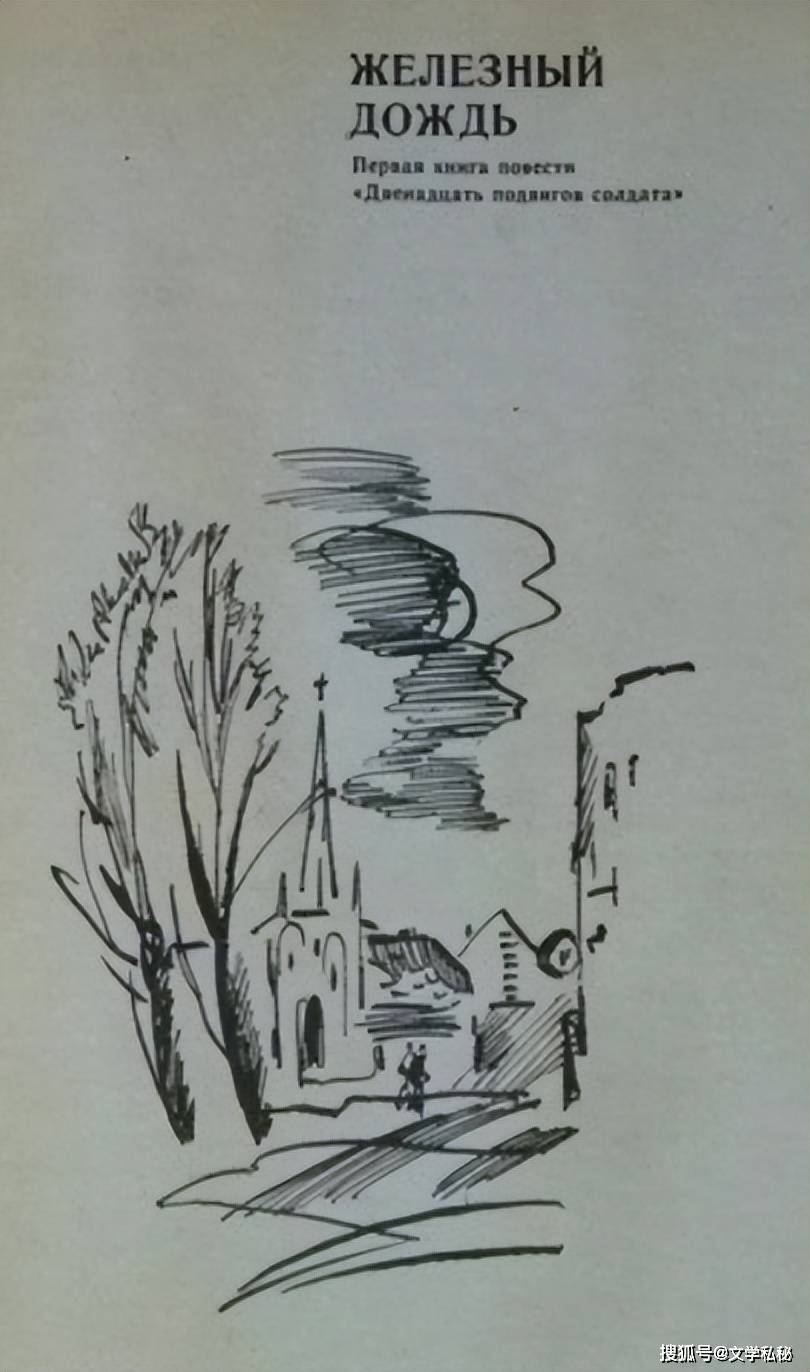

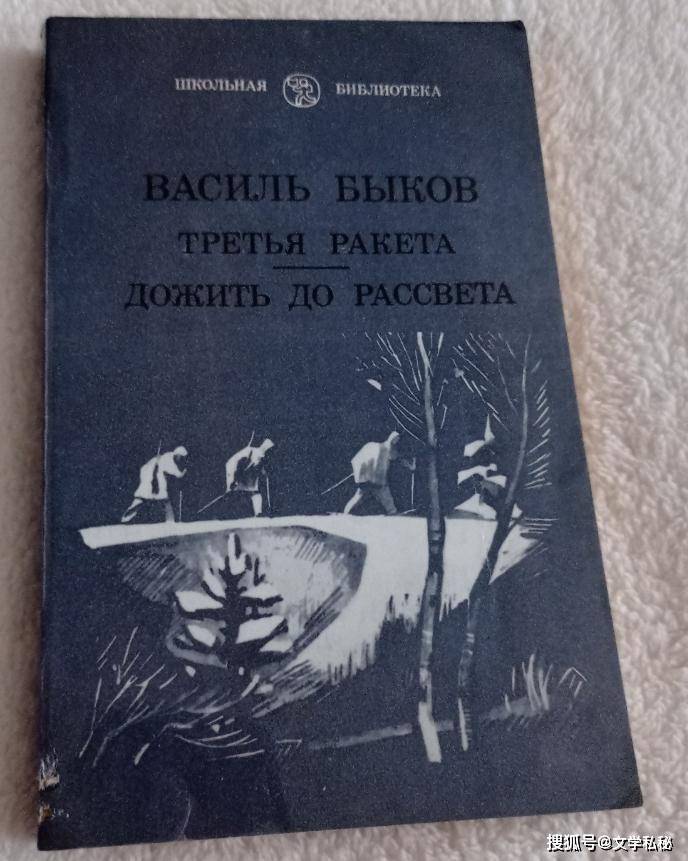

1981年,为列宁格勒版小说《第三枚导弹、活到黎明》配图:

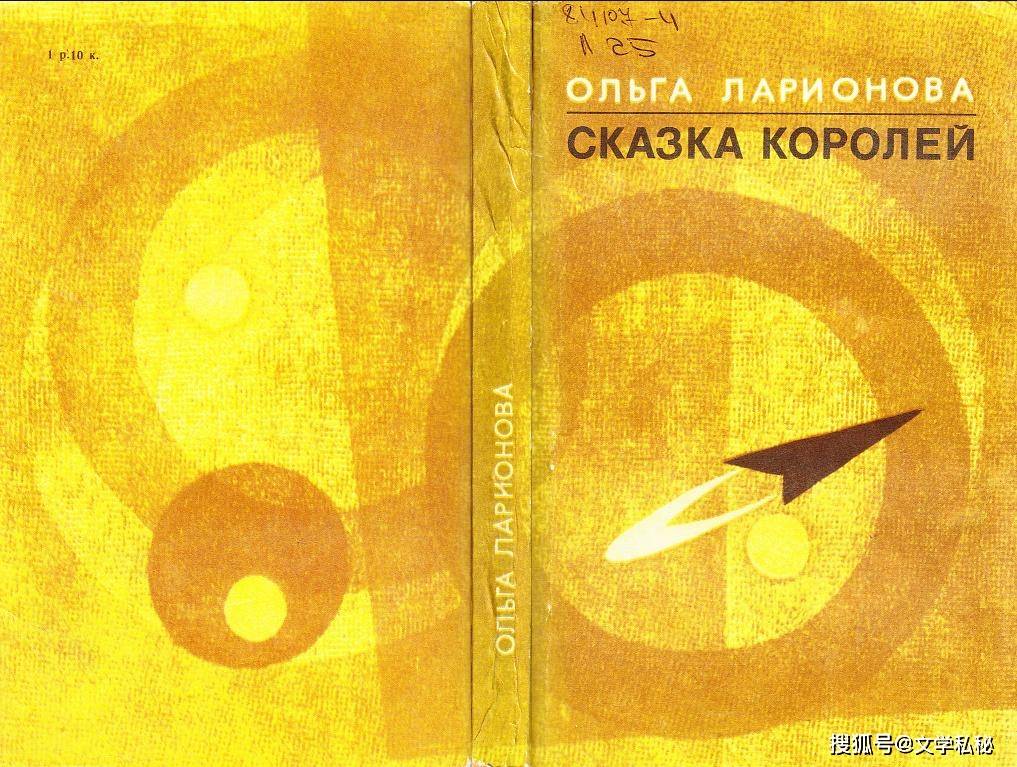

1981年,为《列王的故事(列宁格勒版)》创作封面插图:

马斯拉科夫与奥尔洛夫创作插图的这一版《钢铁是怎样炼成的》,是由卡累利阿共和国这家地方出版社出版,我们可以大致判断一下,这家出版社与列宁格勒出版社相距不远,因此美术设计,是邀请供职于列宁格勒出版社的美术家提供创作支助的。

马斯拉科夫与奥尔洛夫的插图作品,大多都是由列宁格勒出版社出版,两位画家的信息在网上能够查到的详情不多,正反映出地方出版社的美术家,受制于地域限制而削弱了影响力与知名度。

只有两幅插图的1961年版《钢铁是怎样炼成的》,虽然插图太少,廖胜于无,但却可以让我们看到《钢铁是怎样炼成的》在苏联时代令人叹为观止的普及程度与覆盖数量,这一切,都记录了《钢铁是怎样炼成的》走过的岁月里曾经的绝代风华。

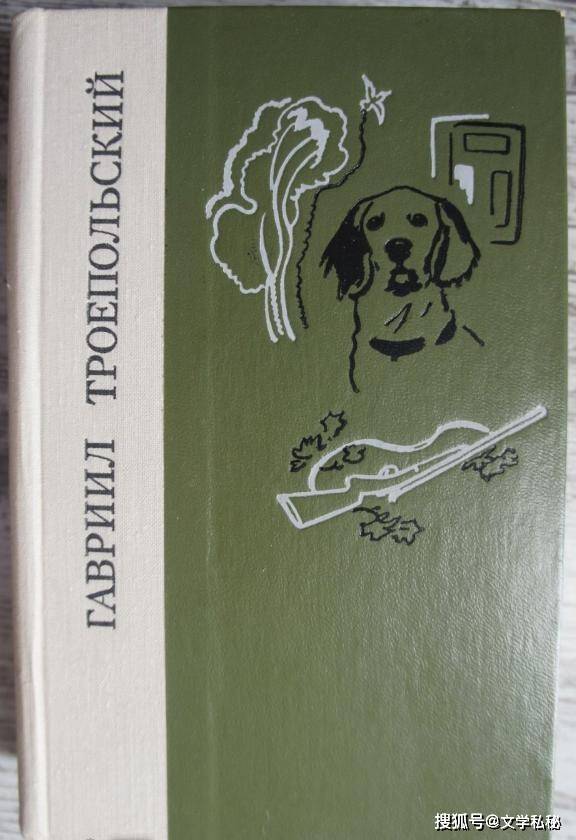

马斯拉科夫为1979年版《白比姆黑耳朵》配图

而这种风华,随着今日的俄罗斯重新把《钢铁是怎样炼成的》推举出来,走进学校课外读物系统,我们可以看到这种“风华”再次盛开如同“繁花”,这或许是《钢铁是怎样炼成的》的生命力与坚硬度的一种最好的见证与说明。