5月13日,北京突降冰雹,有的竟如鸡蛋大小。为什么会有这么大的冰雹?强烈的上升气流是关键。“中国天气”作了一个形象的比喻:冰雹是由水汽凝结而成的小冰晶,在下落过程中被上升气流托举起来,再次回到温度很低的高空,就这样一上一下,像“颠勺”一样,不断裹上新的小冰晶。只要上升气流够强,冰雹被“颠勺”的过程就越长,裹上的冰外衣就越厚,冰雹的个头就越大。

大冰雹

大冰雹

冰雹过境,在社交平台掀起了一阵冰雹刷屏的热情。热度会退去,冰雹会消融,但这些冰雹收集起来,能做的并不只有提供社交情绪这件事。2016年以来,为征集冰雹样本,北京大学物理学院大气与海洋科学系教授张庆红向公众发起了一个“冰雹换玛瑙”的活动。至今,她所带领的冰雹课题小组仍在持续进行这项活动。而那些被征集来的冰雹,也为他们的研究提供了科学价值。

张庆红教授

张庆红教授

冰雹换玛瑙

冰雹,是由中小尺度气象系统引发的一种强对流天气。而尺度小又迅速发展的天气系统,一直是气象预报的难点。冰雹出现的特征,又容易被强降水、雷雨大风等天气特征所掩盖,这就更增加了预报的难度。目前冰雹预报的重点仍在于“下不下”,而预判冰雹大小,涉及的要素更为繁多,机理更加复杂,只能是粗略估测,无法应用到业务中。

公众所接收到的冰雹预警信息

公众所接收到的冰雹预警信息

预报难,观测难,收集更难。张庆红团队的冰雹研究始于2013年。研究刚开始时,他们就发现去气象局抄录冰雹历史资料,工作量巨大。而收集冰雹样本,要面对的问题就更多。2014年7月,他们曾经前往西藏那曲收集冰雹。青藏高原是我国冰雹最多的地区,6月和9月尤其多。根据西藏气象部门统计,黑河(那曲)每年平均有35.9天的冰雹天气。但那次,他们在那曲等了20多天,只等到一次冰雹。这种不确定性,极大影响了冰雹样本收集的效率。

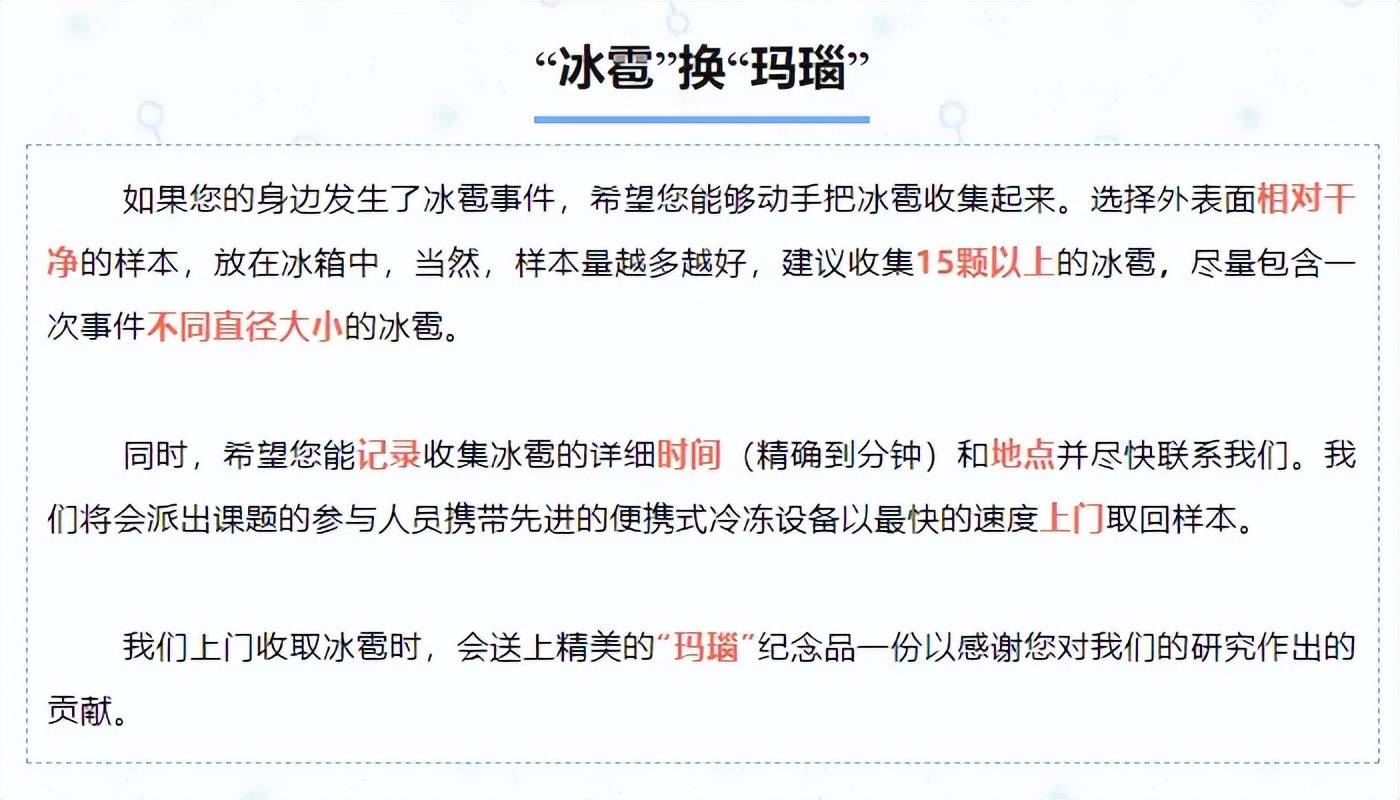

为了解决问题,张庆红提出了“众包”策略,鼓励公众参与收集冰雹样本。他们将在收取冰雹时,回赠一份玛瑙纪念品。值得注意的是,要对冰雹样本进行研究,需要排除干扰因素。他们所需要的冰雹样本,要“相对干净”,一是指冰雹表面没有泥土沙尘这种明显的杂质;二还要注意收集冰雹样本时,尽量避免用手直接接触冰雹,因为手上的汗液等会溶解在冰雹上,影响化验结果。

“冰雹课题小组”公众号发布的活动内容

“冰雹课题小组”公众号发布的活动内容

选择以玛瑙作为赠品,张庆红团队自有思量。在他们看来,冰雹在强烈的上升气流中反复翻滚,不断包裹上新的冰晶,逐渐增长变大。这个过程中,会把气溶胶在冰雹深对流云中的分布信息等都“冻结”在冰雹粒子中,形成独特的纹路。和冰雹相比,玛瑙的寿命要长得多,甚至可能经过上亿年的洗礼才结晶而成。但相同的是,玛瑙上的纹路,也是大自然的馈赠。

“冰雹课题小组”的玛瑙礼品

“冰雹课题小组”的玛瑙礼品

“冰雹课题小组”2024年5月发布的活动内容显示,截至当时,他们得到了63位朋友的帮助。那些收集而来的冰雹样本,能够帮他们确定冰雹中的可溶离子、不可溶颗粒物和同位素组成,进而反演单颗冰雹的生长轨迹、拟合冰雹内不同种类颗粒物的谱分布等,有望用于未来天气和气候模式中的微物理参数化方案。

向普通公众致谢

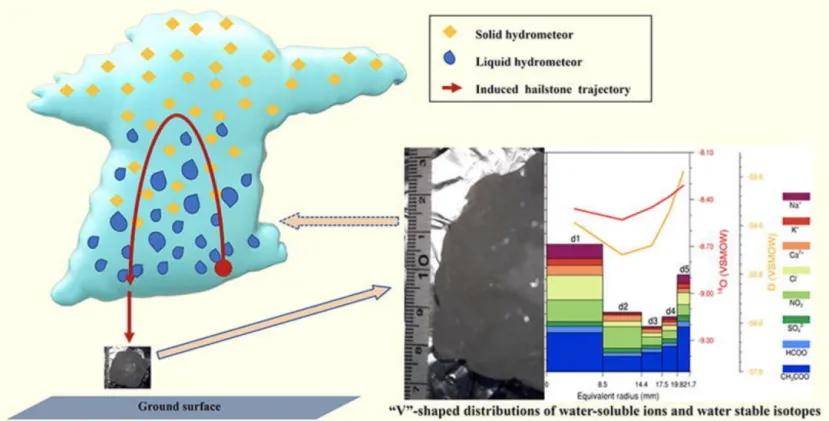

2016年起,张庆红团队对来自中国北方和西南方共计15组冰雹样本进行水溶性离子浓度分析。这些样本均来自2016年3月—9月,涵盖黑龙江、河北、北京、山西、山东、贵州、广西等省级区域。这被认为是第一次针对中国较大范围内冰雹样本中水溶性离子的实验室分析工作,研究发现其中9种离子浓度与PM10有很强的正相关。其中,他们在一个直径50毫米的大冰雹雹粒样本上反演出该雹粒在云内的倒“V”型轨迹。几年后,研究成果在《科学通报》发表,除了感谢合作团队的工作支持,张庆红团队还特意指出,那个50毫米的大冰雹样本是由广西大新县气象局职工收集。

倒“V”冰雹轨迹及冰雹水溶性离子浓度和同位素含量随冰雹半径分布

倒“V”冰雹轨迹及冰雹水溶性离子浓度和同位素含量随冰雹半径分布

而在2025年4月的最新研究中,张庆红团队联合西北大学、中国气象科学研究院、北京市人工影响天气办公室、山东省人工影响天气办公室,以及美国国家大气研究中心,利用冰雹内部生长层的稳定同位素特征,成功反演了来自中国不同地区27颗冰雹的垂直增长轨迹。其中,仅有1颗冰雹呈现循环增长特征。传统理论认为,冰雹内部交替出现的透明和不透明生长层产生于冰雹在云内上下往复运动的循环增长过程。但张庆红团队将“冻结”在冰雹各生长层内的同位素信息“解冻”出来,并深入研究,最终打破了这一界限,证明循环增长并不是唯一方式,为理解冰雹风暴内的热动力和微物理过程提供了新视角。“特别感谢参与自然冰雹采集的志愿者,为揭示冰雹增长轨迹的研究提供了真实样本。”这一成果发表后,他们同样注明了这样一句话。

从鼓励公众参与收集冰雹样本开始,张庆红就一直诚恳地对待这些样本收集者。她希望,随着活动的持续开展,每一位普通人都能为冰雹研究贡献力量,成为参与冰雹研究的“科学家”。

张庆红参加“直击天气——与科学家聊‘天’”活动(摄影/关禺 宋宇,中国气象网)

张庆红参加“直击天气——与科学家聊‘天’”活动(摄影/关禺 宋宇,中国气象网)

提高天气预报价值

张庆红与北京大学的渊源由来已久。早在1985年,她就进入北京大学学习,1992年获得气象学硕士学位后,就留在北京大学物理学院担任助理教授。1999年,获得北京大学—香港科技大学联合培养博士学位后,她前往美国国家大气研究中心开展博士后研究,为期两年。而除了这两年,她的根一直扎在北京大学。

近年来,张庆红一直围绕中尺度气象学进行研究。这是气象学的重要分支之一,大致可分为两类:一类是雷暴、暴雨、冰雹、大风、下击暴流等对流性天气;另一类是局地低云、浓雾等稳定性天气。由于涉及多种严重灾害天气,这也是当代大气科学中最受人们关注的研究领域之一。而除了冰雹粒子化学成分分析及其物理成因研究之外,张庆红在江淮梅雨锋夜发对流的触发机制、海岸低空急流分布及日变化机制等研究上,也积累了丰富的经验。

在张庆红的努力下,她的学生也逐步成长起来。早期加入冰雹课题小组的李潇斐,如今已成为西北大学城市与环境学院副教授;吴振鹏、林翔宇等也逐渐在国际学术期刊上发表文章。2024年,张庆红被授予“全国气象教学名师”荣誉称号和奖章。

近年来,作为世界气象组织高影响天气计划国际协调办公室主任,张庆红一直致力于推进高影响天气研究领域的国际合作事务及大众科研,希望能做出更多示范作用。她提出应该提高天气预报的价值。以2021年甘肃白银马拉松事故来看,尽管当地气象台在赛前发布了大风预警信号,但并没能避免悲剧,她认为应该发展灾害预报、影响预报、预警系统以适应不同用户的需求,以降低人民群众生命财产损失的风险。但是,向公众传播如何评估高影响天气的知识,是一个重大的课题。 “成功预防灾害需要不同领域的科学家、各级政府部门、新闻媒体和公众之间的合作才能完成。”张庆红说。