“画画只是艺术特长”吗?当9岁孩童用音符命名岛屿的河流、用色彩解剖麦当劳员工的双重人生,当哈佛学霸用红白黑线条重构几何美学、用画笔解码计算机逻辑,我们终于读懂:真正的教育从不是“学艺术”或“刷考题”的单选题,那些看似“不务正业”的绘画作业实则是人类突破思维边界的原始语言。从NASA实验室到谷歌设计部,从童年画布到职场蓝图,这场思维革命早已改写无数人生轨迹。或许我们无法一夜之间重塑教育体系,但至少可以从今晚的作业开始,为孩子留一扇通往“形象思维”的窗——毕竟,能画出星辰的孩子,终将拥有改写现实的笔触。

一、作业不再有“标准答案”?竟是一场“思维革命”

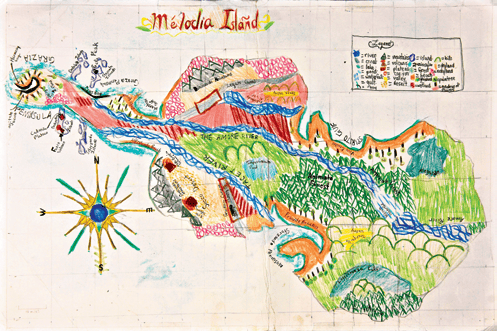

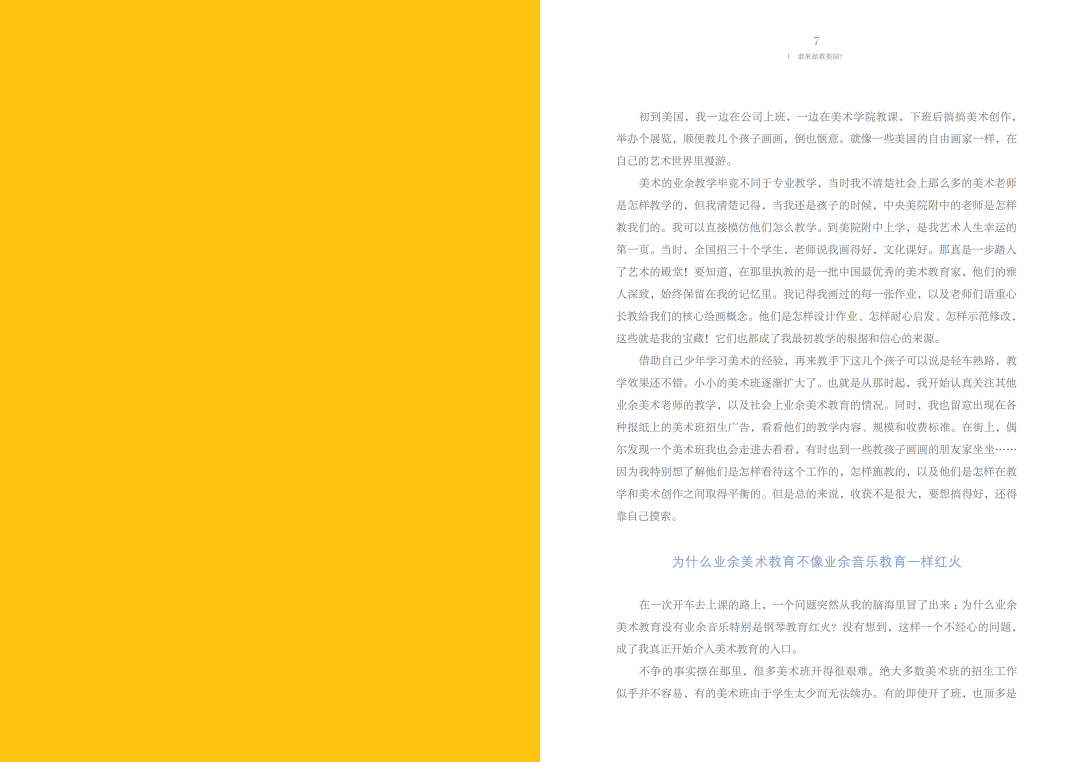

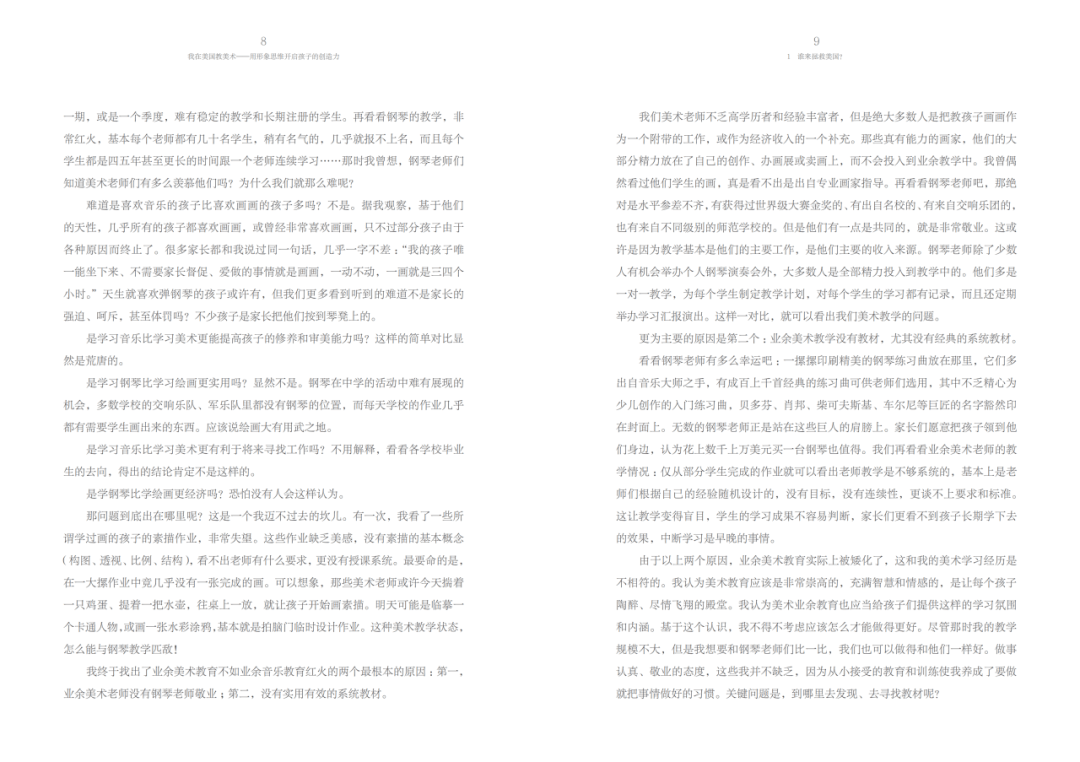

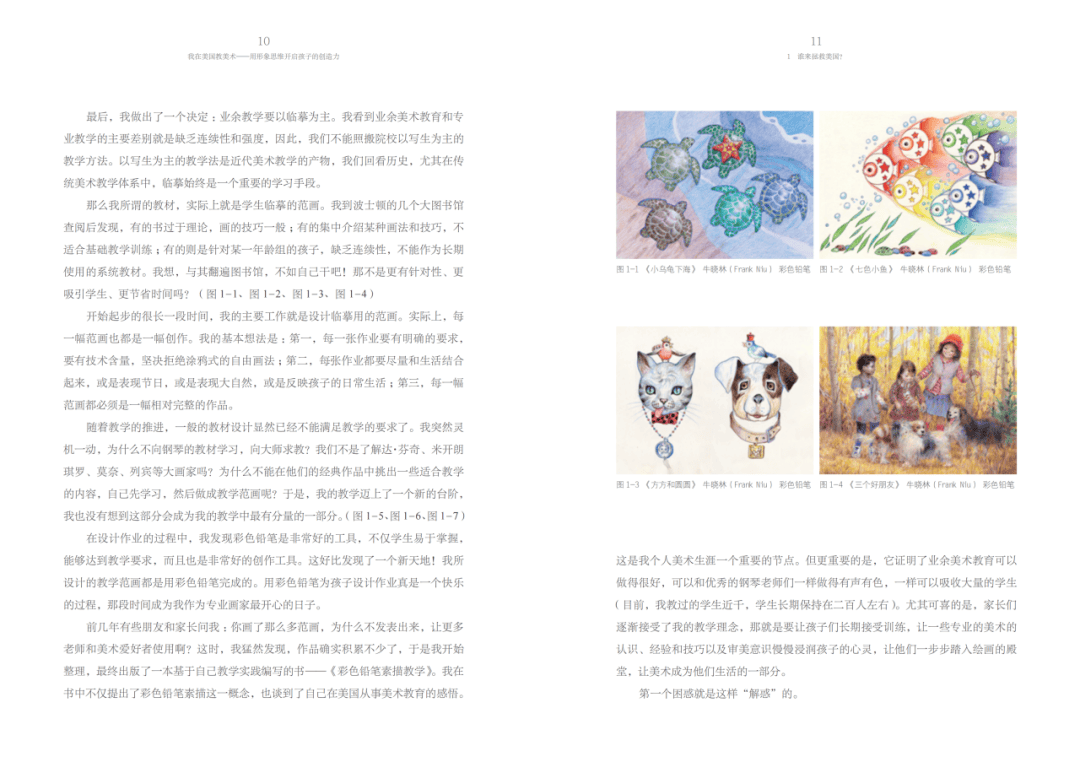

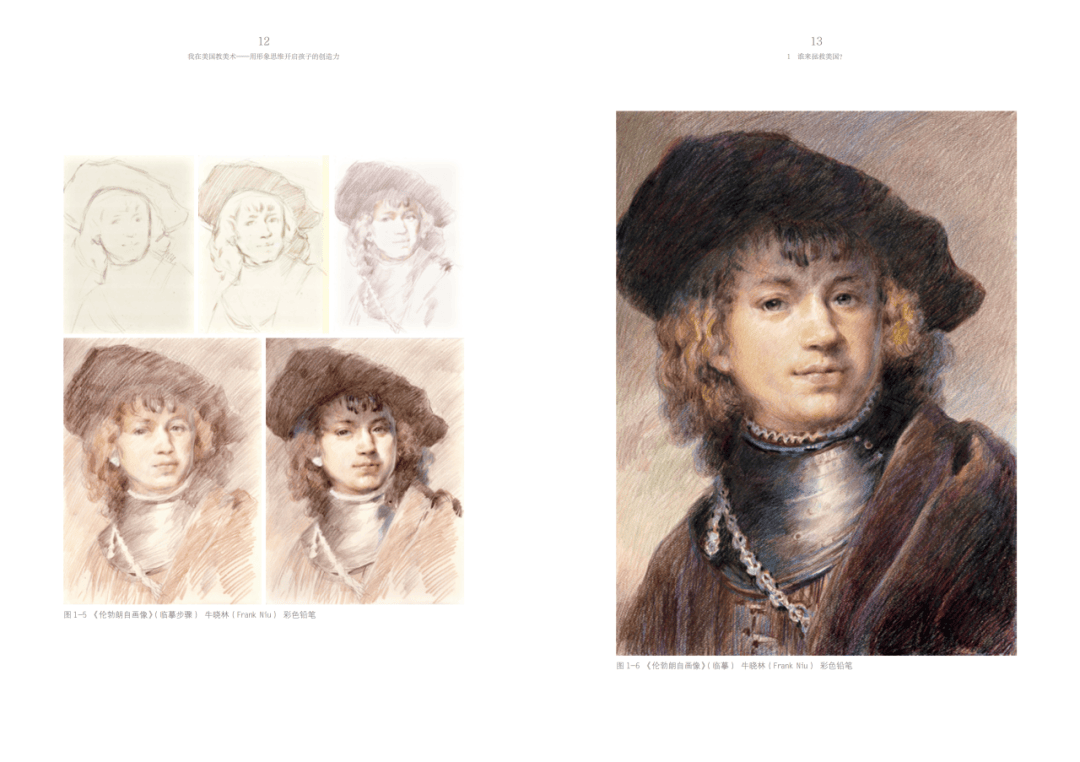

翻开《我在美国教美术 用形象思维开启孩子的创造力》,最令笔者震撼的是一份9岁孩子的“地理作业”——《麦罗蒂亚岛》。老师的要求很简单:设计一座岛屿,标注地貌并用音乐术语命名。这位中国孩子用彩色铅笔将岛屿勾勒成小提琴的形状,河流被命名为“甜美”和“寂静”,瀑布被称作“颤音”,湖泊则被称为“精美”。她甚至将意大利语“旋律”(Melodia)定为岛屿的名字。这份作业没有标准答案,却展现了知识的内化、跨学科的联想,以及对美的直觉表达。这些地貌的名字源自意大利音乐术语,每一处地貌都承载着孩子对音乐的理解与想象。一个9岁的孩子用绘画构建了一个完整的音乐世界。

《麦罗蒂亚岛》

赖冰璇(Christina Lai)9 岁 彩色铅笔

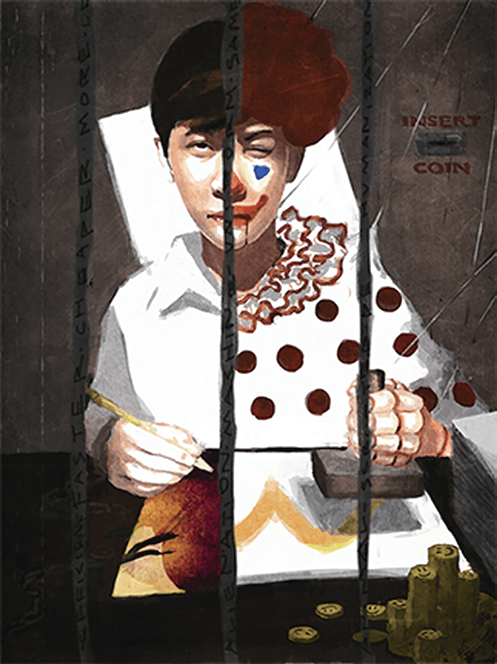

另一个案例是十年级学生陆润祖的社会课作业《内心世界的多样性》。她用丙烯画描绘麦当劳员工与艺术家双重身份:半边是木偶般机械的流水线工人,半边是自由创作的画家。这幅画不仅解剖了社会分工的矛盾,更用视觉语言提出了对人性与创造力的思考。

《内心世界的多样性》

陆润祖(Carolyn Lu)16岁 丙烯

这哪是作业?分明是一场思维革命!通常情况下,我们的作业更侧重于记忆和练习,强调解题方法。然而,美国学生的作业却在“画地图”“搞创作”?这种差异背后,或许是两种截然不同的思维方式。这些作业让笔者意识到,美国教育的核心并非仅仅是“解题”,而是鼓励学生运用形象思维将知识转化为具体可感的创作。他们像编辑一样整理信息,像艺术家一样构建画面,像哲学家一样提出问题。每一份作业都是一次“微型项目”,既训练左脑的逻辑归纳,又激活右脑的想象与审美。

小学四年级的莎士比亚戏剧分析作业中,孩子用白鸽象征纯洁,用乌鸦代表阴谋,画面一半黑暗、一半光明,文字与图像的结合让抽象主题瞬间鲜活,“注意, 这可不是美术创作作业啊!”作者在书中兴奋地评价。

《夜与昼》

李明翰(Kevin Lee)13 岁 炭笔

明翰和他的文学课作业

在高中生物课的“青蛙生命周期”专题作业中,学生用综合材料创作立体模型。“它跳起来的一瞬间身体都拉长了,真是画得好生动!看完这个作业,别说是孩子,就连成年人都学到了很多知识!”正如作者所说,解剖图旁标注的科学观察比教科书更生动。

《青蛙生命周期》

邹奕锴(Eric Zou)6 岁 综合材料 生物课的作业

书中大量案例印证了美国教育的核心逻辑:知识不是“灌进去”的,而是“画出来”的。每一份作业都像一本迷你百科全书,既有严谨的知识梳理(左脑逻辑),又有大胆的艺术表达(右脑创造)。当学习变成“视觉语言游戏”,孩子的思维自然跳出框架。

二、学画画的孩子,为何成了NASA工程师和谷歌设计师?

书中另一个颠覆认知的现象是:绝大多数坚持学画、擅长绘画的孩子,最终并未成为艺术家,而是进入理工、医学、科技等顶尖领域。

作者的学生陈一览,从小痴迷素描,后来考入罗德岛美术学院,却在NASA实习时参与了火星实验室设计。工程师的工作是理科性质的,需要严密逻辑。因此,能够用图像来构想未知空间的能力,是工程师群体中极为罕见的才华。

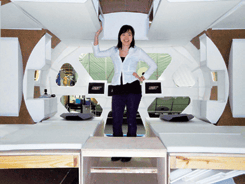

陈一览在美国航空航天局(NASA)实习,在她们为火星实验基地设计的生活舱里

另一名学生邹奕锴(前文“青蛙生命周期”专题作业作者的哥哥),如今在哈佛大学研究计算机科学。作者在书中回忆:“他们两个人是同时到我这里开始学习绘画的,但在美术上(哥哥)缺少弟弟那样的灵气,所以他决定在自己的强项数理化上发展,但仍然上美术课。”有个典型的作业或许可以说明哥哥所擅长的是形象思维领域:作业要求让学生表现一种形式美,用最普通、最常见的材料去想象、去构成。邹奕锴用红、白、黑这三种最常用的颜色表现了面、块、线的组合,组成一个有变化、有动感的画面。在老师的眼里,这就是优秀作品。

或许正是这种“理性”的形象思维,使得抽象概念得以通过复杂的形式得以展现,就像爱因斯坦用“升降梯实验”想象相对论,达芬奇通过解剖和绘画发现人体奥秘,形象思维是突破抽象逻辑边界的钥匙。这进一步证实了作者的观点“要做有美感的科学家”,也印证了钱学森明确提出了“形象思维是思维科学的突破口”。

《无题》

邹奕敏(Ethan Zou)16 岁 剪纸

至此,笔者豁然开朗:美国的教育体系将美术视为与语文、数学同等重要的“基础能力”,它不仅仅是艺术修养的体现,更是观察、分析、重组世界的思维工具。当一个孩子能够用图像来表达知识时,他实际上已经掌握了未来的通用语言。

三、在中国土壤中,如何种下“形象思维”的种子?

读到这里,许多家长可能会焦虑:我们的孩子还在题海中挣扎,如何追赶这种“超能力”?在以“语数外”为王的中国教育中,这种理念能否生根?

书中没有答案,但作者的思考值得深思。作者牛晓林本人就是例证,他毕业于央美附中,深谙中国传统美术教育的严谨,却在执教美国30年后发现:中国孩子不缺技法,缺的是将思维“视觉化”的自由。临摹石膏像、追求考级证书的做法;反观书中案例,美国孩子的画或许不够“专业”,却充满对知识的重构与创造——这才是形象思维的精髓。

《深海八爪鱼》

赖芷忻(Olivia Lai)12 岁 金属材料(铁板、钳子、剪子、钉子、铁丝)

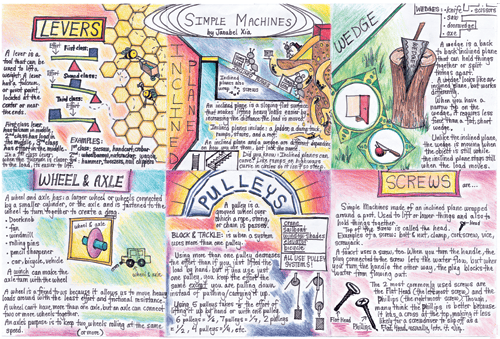

尽管我们无法立即改变现有的教育体系,但我们可以从细微之处着手进行突破。在书中,我们不难发现通过形象思维来解读数学、物理等学科的实例。这不禁让我回想起学生时代记公式的艰辛,即便我勉强记住了,也难以深刻理解,更谈不上应用。如果我们参考美国的专题模式,是否可以让学生尝试用图像来展示物理原理呢?在考试时,学生脑中浮现的不再是冰冷的公式,而是生动的画面和故事。这才是真正的理解。

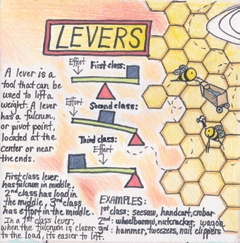

夏檀对简单机械的理解

夏檀对杠杆原理的理解

即便是在职场中,我们也可以用思维导图来清晰地展现复杂的工作思路。再比如,一场活动的执行方案,我们是否必须仅限于文字描述或PPT演示?如果我们能够将现场情况绘制成图,将分工和流程以动态线的形式展现,是否能更直观地展示效果、明确每个人的职责呢?实际上,形象思维并不依赖于“美术课”,它能够融入所有学科,应用于解决日常生活中的各种问题。

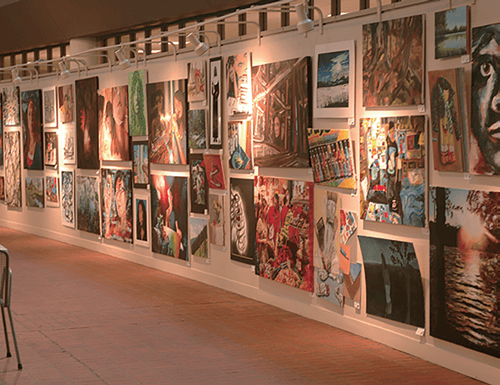

美国中学生美术与写作大奖赛,参赛作品可谓琳琅满目

四、未来属于“左右脑共生”的一代,不如就从今晚的作业开始

作者牛晓林在书中坦言,初到美国时,他也被这些专题作业震撼到失眠。这位央美附中毕业的传统画家,在30年教学中不断推翻自己,最终悟出:美术教育的使命不是培养画家,而是让每个孩子拥有“用形象思考”的自由。

在人工智能替代重复劳动的今天,公式和标准答案越发廉价,而联想、审美、系统化思维正变得越发重要。这本书的价值,不仅在于展示中国教育与美国教育的不同之处,更在于唤醒一种可能:当孩子用画笔构建知识时,他们也在构建应对未来的心智模式。

也许中国教育离“专题作业时代”还很远,但每个家庭都可以成为“思维革命”的起点,毕竟,真正的教育不全在课堂上。

教育的终极答案,或许就藏在一支画笔中,不如就从今晚的作业开始。

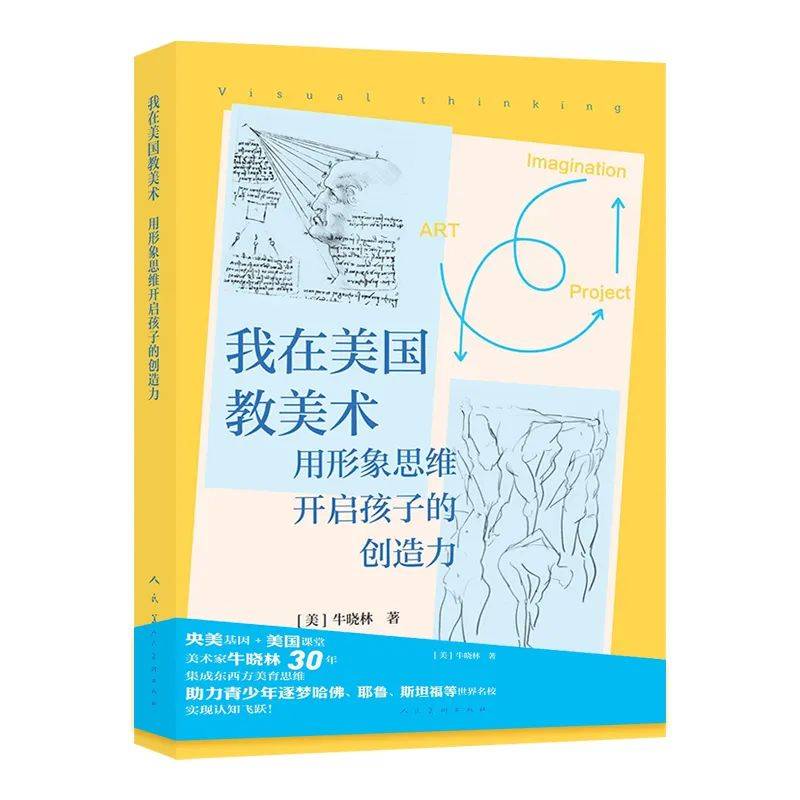

《我在美国教美术:用形象思维开启孩子的创造力》

作者简介:

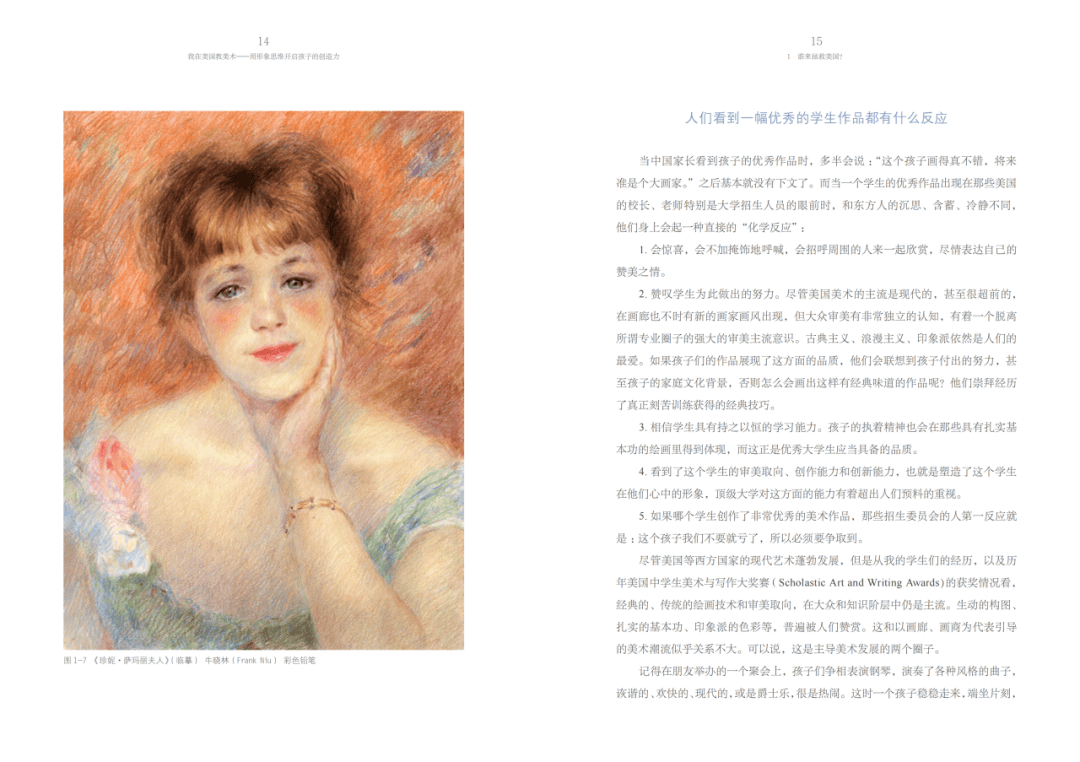

牛晓林(Frank Niu),美籍华人,中央美术学院附中毕业,西安美术学院研究生,师从武德祖、谌北新教授, 1990年受邀移居美国讲学,是知名的旅美华人艺术家与美术教育家。

内容简介:

本书内容为作者根据在美国执教大众美术教育30余年的经验总结,书中介绍了艺术思维、形象思维在美国业余美术培训中是如何进行的,业余美术培训和美国小学、初中、高中、大学申请,以及进入大学的学习有着怎样不可分割的联系,还有业余美术培训对从事科技、医学、金融等行业的学生产生了怎样的影响。最后,作者分享了自己对形象思维的力量、艺术与科技并存的创新型人才模式的观点和他在这一基础上做的艺术实践的成功案例。他还同时列举了艺术家、科学家、发明家的故事,对观点进行了补充论证,使大家认识到形象思维在青少年美育方面的作用,并大力呼吁对其的关注和培养。这对当下的教育有很强的借鉴价值和现实意义。

内页展示:

更多精彩详见《我在美国教美术》

人美融媒体编辑平台