引言:在断裂处生长的艺术史

中国明代中叶的苏州,商品经济勃兴与心学思潮涌动共同构成了一幅矛盾的精神图景。祝允明(1460-1527)的书法实践,恰似一柄刺穿时代帷幕的利剑——他以狂草的癫狂解构晋唐法度,却在楷书的严谨中重建秩序。这种看似悖论的艺术选择,实则揭示了艺术史演进的核心密码:真正的创新永远诞生于对传统的深度对话中。本文试图超越传统书论"破格守法"的二元框架,从形式革命、哲学隐喻与文化重构三重维度,重新诠释这位书法巨擘如何成为连接中古传统与现代性书写的关键枢纽。

一、解构与重建:书法形式的哲学革命

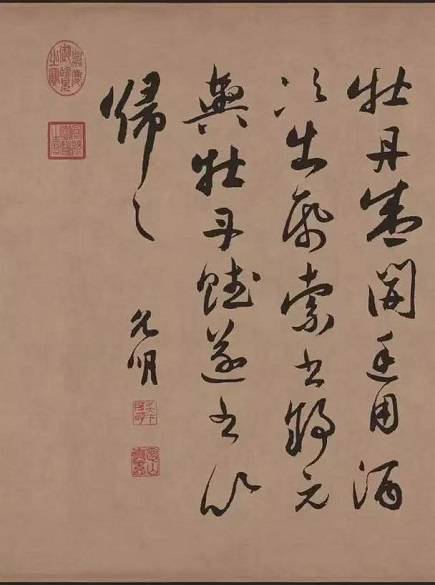

祝允明的狂草绝非简单的技法突破,而是一场针对书法本体的哲学实验。其《草书诗轴》(福建博物院藏)中"苔露滑"三字的侧锋横扫,可视为对"中锋用笔"这一千年铁律的庄严反叛。

1.线条的物质性觉醒

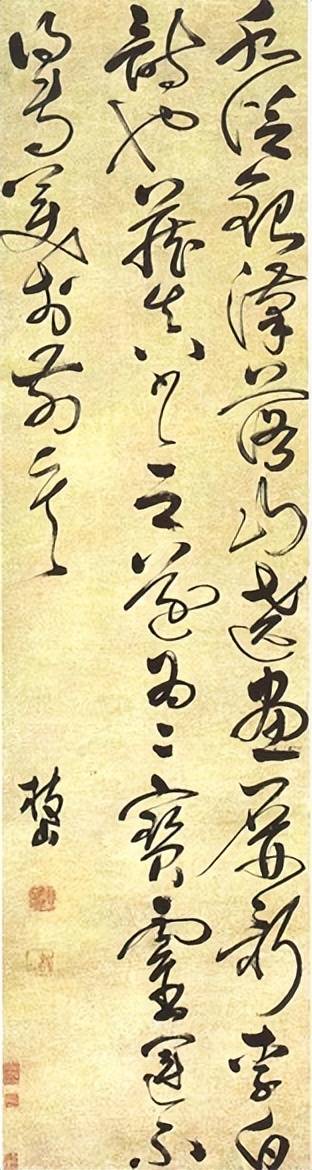

⑴笔触的肉身化:在《草书千字文卷》里,枯笔飞白不再是技巧展示,而是书写者呼吸节奏的物化。墨色从浓到淡的渐变,恰似生命从盛年到暮年的自然律动。这种将线条提升至存在论高度的实践,比海德格尔"艺术作品的本源"论述早四百年触及艺术真理的澄明之境。

⑵空间的戏剧性:"乱石铺街"章法打破汉字序列的线性逻辑,《箜篌引》中字群的聚散如同蒙太奇镜头,使观者在瞬间感受多重时空叠加的震撼。这种空间观念与二十世纪抽象表现主义的"全幅构图"(all-over composition)形成跨时空对话。

2.文字符号的能指狂欢

当《草书自诗卷》中的字形几近解构时,书法完成了从表意向表现的范式转换。祝允明通过"散体结字"消解汉字作为信息载体的功能,使笔墨本身成为主体精神的直接显像。这种对文字符号的颠覆,与德里达"延异"理论形成奇妙呼应——书写不再是意义的传递,而是差异的游戏。

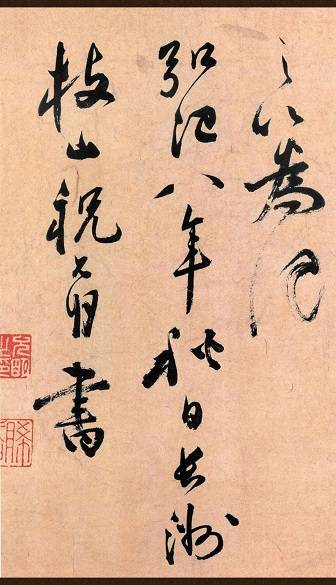

(资料图)

二、文人心性的拓扑学图谱

祝允明的书法实践,实为明代士大夫精神困境的拓扑学呈现。其作品中"破"与"守"的永恒撕扯,折射出科举制度下文人集体的精神分裂。

1.科举创伤的书写治疗

七试不第的屈辱记忆,在《闲居秋日》狂草中转化为暴风骤雨般的笔势。那些刻意拉长的竖画如同刺向虚空的利剑,扭曲的结体则是对标准化科举书写的无声控诉。这种通过艺术实现的精神救赎,与福柯"自我技术"理论不谋而合——书写成为主体对抗规训的武器。

2.仕隐困境的空间隐喻

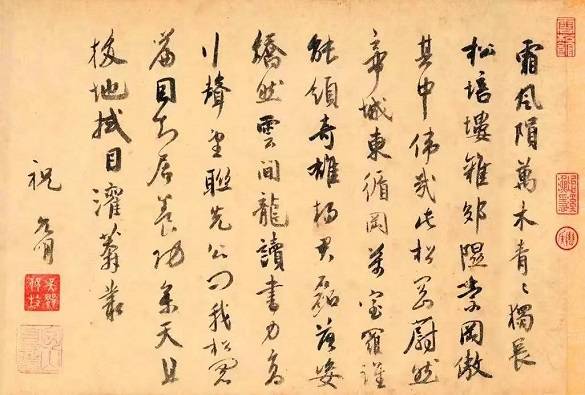

《太湖诗卷》楷书部分严谨的法度,与同卷末尾逐渐放逸的行草形成戏剧性对比。这种书体渐变恰似文人在庙堂与山林间的精神游走:前段笔墨如朝服玉佩般整饬,后段笔势则似解衣磅礴般自在。两种风格的并置,构成明代士大夫的完整精神图谱。

三、文化记忆的重构者

祝允明的"复古"绝非简单模仿,而是以创造性转化重建文化主体性。其《六体诗赋卷》中六种书体的并置,实为对书法史的重写实验。

1.书法史的重层书写

⑴在《临魏晋唐宋诸家卷》中,祝允明通过临摹实现与古人的精神对话:摹钟繇时强调拙朴,临米芾时凸显跳宕。这种"创造性误读"(布鲁姆语)使传统成为创新的资源库。

⑵对张旭、怀素的重新诠释,实为构建明代书法的文化合法性。当《草书苏轼前赤壁赋》将宋人尚意书风注入唐草法度时,祝允明完成了从"法"到"意"的范式转换。

2.吴门文化的视觉宣言

作为"吴门四家"核心人物,祝允明的书法实践具有鲜明地域文化特征。其作品中湿润的墨韵与灵动的笔势,恰似江南水网的氤氲气象。《草书诗轴》中"水云寒"三字的悠长笔意,可视为对苏州水文化的诗意转译。这种地域美学建构,为后来董其昌"南北宗论"提供了视觉原型。

(资料图)

四、永恒在场的艺术幽灵

从徐渭到井上有一,祝允明的艺术基因始终在场。这种跨越时空的影响力,源于其作品中蕴含的现代性基因。

1.表现主义的东方先声

祝允明狂草中喷薄的情感强度,预示了梵高笔触的癫狂。当《草书诗轴》墨色从浓到枯的剧烈变化时,我们似乎看到蒙克《呐喊》般的灵魂颤栗。这种东方表现主义传统,为当代艺术提供了另类现代性方案。

2.抽象书写的范式开创

在《草书千字文卷》某些段落中,字形解构已达到抽象绘画的临界点。这些作品与康定斯基《构图VIII》共享着对纯粹形式的追求,证明书法完全可以脱离语义成为独立审美客体。林散之的"现代草书"实验,正是沿着这条道路的持续推进。

3.数字时代的书法启示

在抖音书法网红"乱书"表演中,我们仍能看见祝允明"满章法"的基因片段。当数字媒介消解文字表意功能时,祝氏对书法物质性的探索获得了新的时代意义——它提示我们,在AI生成时代,人类书写的价值恰在于不可复制的肉身痕迹。

(资料图)

结语:在传统裂缝中照见未来

祝允明的伟大,在于他揭示了艺术史演进的本质规律:真正的创新永远发生在传统的断裂处。那些看似叛逆的"破格"笔法,实为对传统最深沉的致敬;而那些严谨的楷书创作,反而成为最激进的实验场。在全球化与数字化的今天,这位600年前的解构者依然向我们发出启示:唯有深入传统的骨髓,才能触摸未来的脉搏。

当我们在苏州博物馆凝视《草书诗轴》真迹时,墨色中浮现的不只是明代文人的精神图景,更是一个关于艺术永恒可能性的预言——在笔锋与纸面接触的刹那,过去与未来同时复活。

(作者:金思宇 系全国非遗传承人、中国文化管理学会专家顾问、一级书法师、新时代人民艺术家、文艺评论家)

参考文献:

1.祝允明《怀星堂集》(明嘉靖刻本)

2.福柯《自我技术》(芝加哥大学出版社,1988)

3.德里达《论文字学》(约翰斯·霍普金斯大学出版社,1976)

4.雷德侯《万物:中国艺术中的模件化生产》(三联书店,2005)

5.高居翰《气势撼人:十七世纪中国绘画中的自然与风格》(三联书店,2009)

6.徐复观《中国艺术精神》(商务印书馆,2010)

7.倪雅梅《中正之笔:颜真卿书法与宋代文人政治》(江苏人民出版社,2018)

8.巫鸿《时空中的美术》(三联书店,2009)