一

红楼梦之所以“煞是好看”,原因是多方面的,例如,它的主题深刻多面、人物鲜活立体真实,人物众多又各有特点,结构有序而又自然运行,人物对话艺术已臻极境等等。

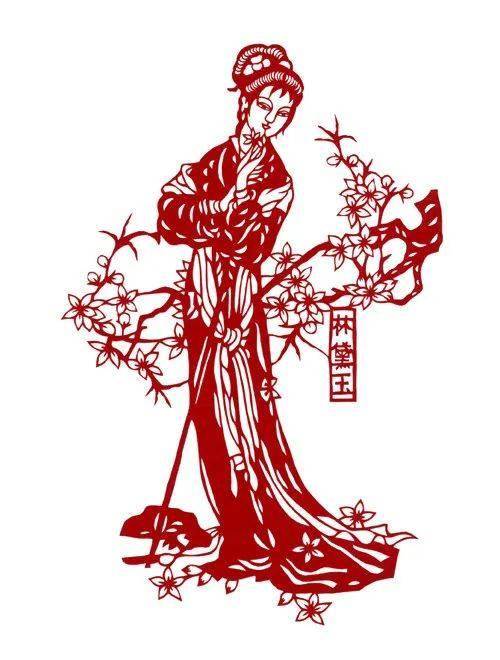

红楼梦剪纸

但其中的一个非常重要的原因就是,红楼梦刻画人物,叙述故事,最好地遵循了、体现了现代小说的一个重要原则,即“作家退出小说”。

所谓“作家退出小说”当然不是说作家真的退出小说,也不是说作家可以没有倾向性,而是指作家尽量少地站出来品评人物,尽量少地参与小说阐述观点,尽可能地不用或少用那种全知式的方式来叙述故事、描写刻画人物。

那么现在就自然地出现了一个问题,既然作家要这样地“退出小说”,那么作家又依靠什么来实现自己叙述故事、刻画人物、同时展现主题的目的呢?

当作家如此地“退出小说”,基本不采用或少采用全知视角叙事以后,他们主要获得了两种手段来实现目的:

一是所谓的限制叙事,另一是所谓的“零度叙事”。所谓“限制叙事”,就是作家在写小说时,自己隐藏在人物的身后,基本只用小说中人物的眼睛看,用人物的耳朵听,用人物自己的心思想,人物不知道的作家不能“替他”知道,人物自己没看见的作家不能帮他“看见”。

所谓“零度叙事”就是小说似乎没有视角,没有倾向,就像舞台上的戏剧,人物自己说话、自己行动,作家不能帮他,解释他,甚至不能“旁白”,就像小说没有任何视角倾向一样,因此叫作“零度叙事”。

为什么现代小说会提倡这样一种叙事方式呢?其原因或理论基础何在呢?现代的小说理论为此进行了一些解释,例如什么“内聚焦”和“外聚焦”理论等等。所谓“内聚焦”,就是用小说内的人物眼睛来看、来聚焦,所谓“外聚焦”就是用外在于小说的作家的眼睛来看、来说、来聚焦。

《中国叙事学》

一般说来,“内聚焦”比“外聚焦”好。不过这样解说,虽然结论是对的,在阅读体验中也觉得似乎如此,但在理论上、在逻辑上,却似乎等于什么也没说,基本上就是一循环论证。笔者下面试图为现代小说的叙事理论提供一种理论的基础性的解释,然后再来谈红楼梦的叙事视角问题:

我们读小说,其实就是读人生,读谁的人生呢?当然是读其中的人物、尤其是其主人公的人生,否则我们不能找到我们读小说、看戏的终极依据。

既然读小说就是读人生,读小说中人物的人生,因此自然的,最好的阅读方式,就是让我们读者去自己体验小说中人物的喜怒哀乐,去体验经历他的命运遭际。

既然读小说就是读者去体验别人的(人物的)命运遭际,因此我们阅读小说,最好的方式就是不要让一个外在的什么人告诉我们“他”(“她”)怎么样怎么样,你只须让人物自己行动、自己说话,自己思考,让读者自己随着人物的眼睛看而看,随着人物的耳朵听而听,这样就能更好地将人物的命运与读者融合在一起,让读者与人物一起歌哭言笑,从而大大增强读者的体验性!

《红楼梦叙事结构》

还有,在我们增强这种体验性的同时,小说的真实性或拟真实性也大大增强。为什么呢?因为小说中的一切感受都是我们自己随着小说中的人物的行动言语而“自然而然”地获得的,不是某个外在的叙述者告诉你的,因此,我们信其我们所见,信其我们所听所感。因此说,在增强我们体验感的同时,小说的真实性也得到了加强。

可以说,正是这种“体验性”和“真实性”成为了小说选择“视角”的重要的理论依据。传统的、说话人式的“全知视角”,是以一种“外在”的视角、外在的态度、外在的语气来讲述故事的(所以它们叫“外聚焦”),因此,这种视角对读者的“体验”总是显得隔膜,总是不那么亲切,我们有时候甚至会有意无意地质疑其真实性。

而限制视角式的内聚焦则让我们随着小说中的人物去感受、去观察,去哀乐,大大增强了读者对于人物、故事、场景等的体验性,当然也就增强了读者对于故事的真实性认可(大半是无意的)。

第三,在限制视角和所谓“零度视角”中,在这种“体验性”或“沉浸感”、真实感增强的同时,小说本身的“生动性”和“亲切感”也会同时增强。

因为小说中的人物的行动、语言、表情及其人物的关系等等,都不是一个全知视角的外在的说话人告诉你的,而是读者随着人物的行动而自己体验到的(当然这仍依赖于小说艺术本身,视角问题不能解决小说艺术的所有问题,但是它是小说艺术上成功的一个重要基础),因此,小说的整个场景、人物、情节就会同时“活”起来。

这种区别我们还可以从另一个角度来进行理解,这就是限制视角的叙述,从其基本特性来说,其实它已经不是或不止于是一种“叙述”,而是一种呈现,它呈现出来的是活生生的场景、气息,而全知叙述,从其基本特性来说,才真的是一种“叙述”,即使有时候他所叙述的本身是动作、是场景,它也缺乏如限制叙述那样的直接呈现性。

《石头记叙事时间线与成书时间》

此外,限制视角或零度视角还会带来另外几个优越性。

一,在全知视角中,外聚焦式的叙述描写都是单一的,描写关羽勇武则止于关羽勇武,描写刘备仁义则止于刘备仁义。

但是在限制视角中,它的“表现”含量则大大扩充。

譬如在第三回中,我们一方面随着黛玉的眼睛“看见”了贾母的慈爱悲凄,听见了王夫人对黛玉预先的交代(不要招惹宝玉),看见了王熙凤的能说会道,玲珑而泼辣,看见了宝玉的美貌而多情等等;同时黛玉的看、听、言等等,也在描写表现她自己,表现描写了她初来贾府那一种察颜观色、小心谨慎以及有心眼、聪慧等特性。

又如第5回刘姥姥一进荣国府中,我们不仅随着刘姥姥看见了贾府大门的森严,底下人的势派,看见了王熙凤的伶牙利齿和威势等等,同时由于这一切都是用一个乡下老婆子的眼睛所见所听的,因此刘姥姥本人的那种乡下人没有见识、口拙(也不是真的拙,是吓拙了)小心翼翼、知足、善良等特性也得到了很好的表现。

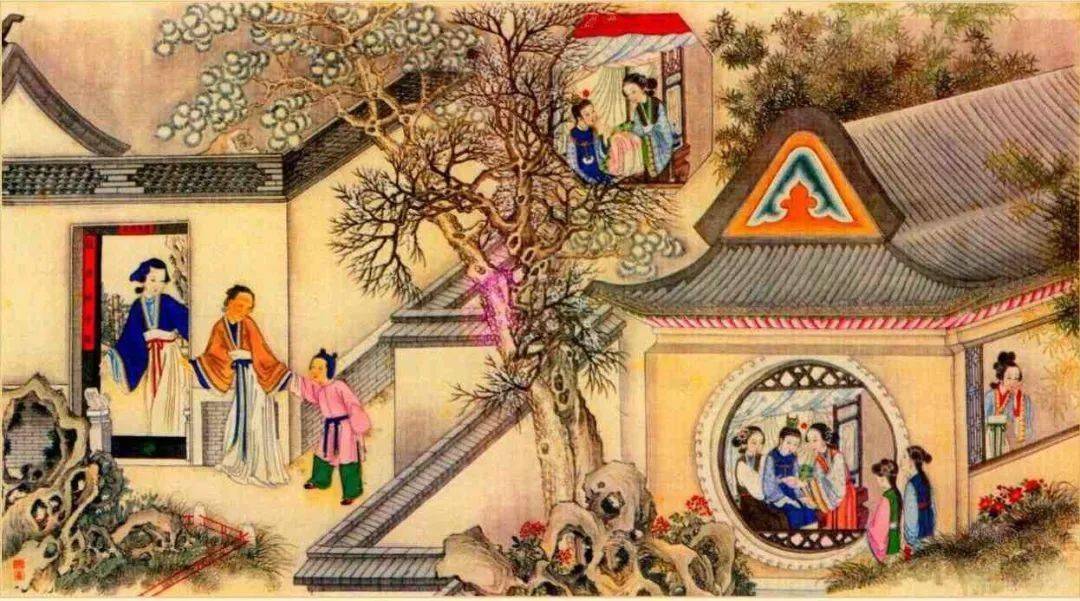

孙温绘刘姥姥一进大观园

因此说,在限制视角中,其表现的容量较之全知视角大大增加,因为它是双向的,在表现观察者之观察的同时,也是对观察本人的表现。而这一切,都是在“没有”外在的全知叙述者存在的情况下读者通过自己的眼睛所看见的、所感受的。

第四,由于小说中没有了一个上帝式的全知叙述者,叙述的权力就从一个全知叙述者至少部分地交给了小说中的人物,而小说中的人物往往不止一个(注意,在以“我”为叙述者的作品中,尤其是在短篇的叙事作品中,叙述者通常只有一个或主要是一个),这样,就形成了多个限制视角的叙述者,也就是说,限制视角是可以移动的,不是像全知视角一样,永远不变的。而且这多个限制视角的观察点和叙述者就交互联系,你中由我,我中有你,由此形成一个叙述网络,或叙述场。

第五,由于限制视角的叙述和零度视角的叙述作家是隐藏着的,他的倾向或观点往往不直接地说出来,而是通过人物自己的行动来加以表现,或是通过另一些人物的态度及评判来体现的,而这另一些“人物”往往有许多,人与人的观点视角并不一致,因此,在限制视角中,对人物的刻画和表现往往具有多向性,富于含蕴的特点(下面将会专门探讨),当然,如果说有什么缺点的话,可能就是对人物评价往往不那么确定,会形成所谓的多面性或“复调性”。

二

红楼梦的卓绝处,就是不知何故(曹雪芹穿越了吧),它早在200多年以前,就最精妙地采用了一种最高超的叙事艺术,就是在整个小说中,除了一些开头结尾或衔接过度处以外,除了偶尔叙述贾府以外的故事时以外(如醉金刚倪二的事情,贾政在外当粮政的事采用了全知方式),都基本采用了一种限制叙述的方式或零度叙事的方式。

《红楼梦叙事艺术》

要知道,在这同时期,中国所有的长短小说,都一无例外地采用全知叙事方式。下面,为了证明我们的理论,当然也为了我们更清楚地认识曹雪芹的叙事本领,我们首先以第三回来作例子,见识见识曹雪芹叙事方法,体会一下限制叙事的好处(“零度叙事”暂时搁置):

第三回,黛玉进荣国府,在前面已有一些全知式的交代,大约在黛玉“弃舟登岸”时,曹雪芹就开始采用黛玉的视角来叙述故事:

且说黛玉自那日弃舟登岸时,便有荣府打发轿子并拉行李车辆伺候。这黛玉尝听得母亲说,他外祖母家与别人家不同。他近日所见的这几个三等的仆妇,吃穿用度已是不凡,何况今至其家,都要步步留心,时时在意,不要多说一句话,不可多行一步路,恐被人耻笑了去。自上了轿,进了城,从纱窗中瞧了一瞧,其街市之繁华,人烟之阜盛,自非别处可比。又行了半日,忽见街北蹲着两个大石狮子,三间兽头大门,门前列坐着十来个华冠丽服之人,正门不开,只东西两角门有人出入。正门之上有一匾,匾上大书“敕造宁国府”五个大字。黛玉想道:“这是外祖的长房了。”

这段叙述,就是用黛玉眼睛叙述的开始。最开始的一句就是:“这黛玉尝听得母亲说,她外祖母家与别人家不同。”

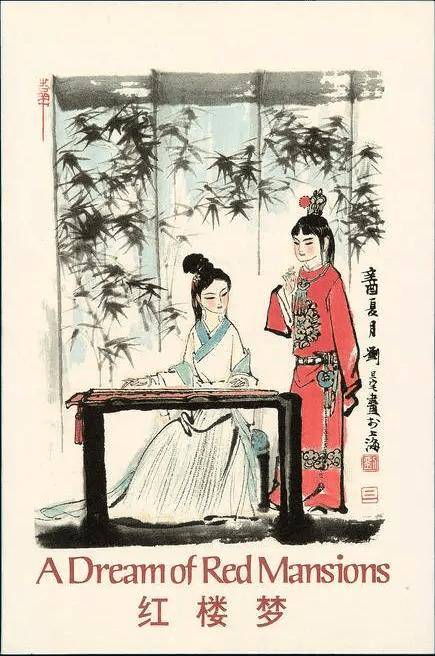

戴敦邦绘图黛玉进贾府

注意,就是这一句,开始了以黛玉为视角的叙述,然后我们随着黛玉的行动,感受了贾府的不凡气派,怎么表现的呢,因为作为丧母后初来贾府的黛玉,已经从到船码头来接她的人中感受到这一点。

然后也写了作为一个小地方的人初到京城的那种好奇,黛玉因为是坐着轿子,她只能从轿子的纱窗中朝外窥视,感受到的是“其街市之繁华,人烟之阜盛,自非别处可比。”注意,这两句,是从黛玉眼中写到的环境,虽少,但是有作用,让我们见出了京城的不同。

但是不能多写,一是没有必要,更主要的是因为黛玉是一个小孩,又是坐在轿子里窥视的,她只能感受到这一点,写多了,就不真实了。然后我们又随着黛玉的眼睛,感受了贾府的富贵气派。

注意,这只是这段极其普通的限制视角叙述的作用之一种,即我们初步随着黛玉感受了她看到的荣国府的不平常,同时,这段叙述又表现出了黛玉是个聪慧懂事的孩子,表现了她初来的小心翼翼等。

为什么这极简单的一段叙述,似乎句句都与我们相关呢?这就是因为作者的限制叙述,已经不自觉地将我们与黛玉联系到了一起,不知不觉地让我们用黛玉的眼睛看,用黛玉的心思想,因此句句都让我们觉得亲切生动。

我们不妨假设一下,如果作者在此处运用传统的全知视角来进行叙述,譬如仆妇怎样时髦,街上怎样热闹,贾府怎样气派,黛玉怎样小心等等,而不是运用黛玉的视角来进行叙述,我们势必就会与所述情景显得有些隔膜,因为那种全知叙述削弱了读者紧随黛玉感受的“体验”性质。

电视剧《红楼梦》剧照

黛玉进入贾府,第一个动人的场景就是黛玉见贾母那一场戏:

黛玉方进房,只见两个人扶着一位鬓发如银的老母迎上来。黛玉知是外祖母了,正欲下拜,早被外祖母抱住,搂入怀中,“心肝儿肉”叫着大哭起来。当下侍立之人无不下泪,黛玉也哭个不休。众人慢慢解劝,那黛玉方拜见了外祖母。贾母方一一指与黛玉道:“这是你大舅母。这是二舅母。这是你先前珠大哥的媳妇珠大嫂子。”黛玉一一拜见。贾母又叫:“请姑娘们。今日远客来了,可以不必上学去。”众人答应了一声,便去了两个。

不一时,只见三个奶妈并五六个丫鬟,拥着三位姑娘来了。第一个肌肤微丰,身材合中,腮凝新荔,鼻腻鹅脂,温柔沉默,观之可亲。第二个削肩细腰,长挑身材,鸭蛋脸儿,俊眼修眉,顾盼神飞,文彩精华,见之忘俗。第三个身量未足,形容尚小。

注意,这里曹雪芹仍然很好地贯彻了用黛玉视角叙述的方法,一切都是用黛玉的眼睛来进行叙述,作者并没有如全知视角一般告诉我们那是他的外祖母,而是用黛玉的眼睛叙述“一位鬓发如银的老母”,用她的心理叙述“知是外祖母了”,因为此前黛玉只是听说,并没有见过他的外祖母。

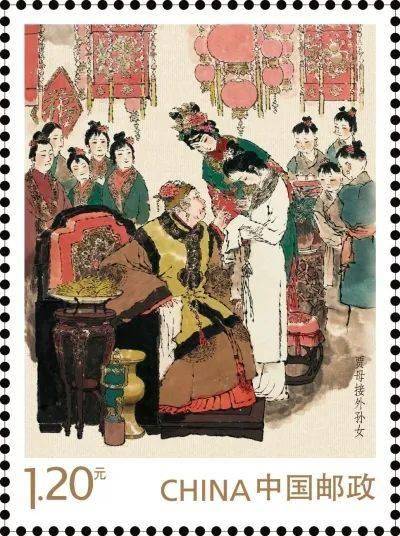

邮票《贾母接外孙女》

这样的限制视角的运用才能很好地让读者随黛玉去看,去体验,这样才能让读者去直接感受贾母和黛玉相见的悲哀场面,而不至于破坏读者的那种现场体验感。在这一场戏的后面部分,例如黛玉见迎、探、惜三姐妹,尤其是见王熙凤的那部分,都同样采用了这种限制叙述方法,都具有极好的现场体验性质,都极其生动。

上面我们说了,在限制叙述中,其限制叙述是相互的,黛玉进贾府,可以用她的眼睛观察贾府诸人,别的人当然也可以用他的眼睛观察她。我们看下面一段叙述,就是贾府诸人眼中的林黛玉:

众人见黛玉年纪虽小,其举止言谈不俗,身体面貌虽弱不胜衣,却有一段风流态度,便知他有不足之症。因问:“常服何药?为何不治好了?”

黛玉道:“我自来如此,从会吃饭时便吃药,到如今了,经过多少名医,总未见效。那一年我才三岁,记得来了一个癞头和尚,说要化我去出家。我父母自是不从,他又说:‘既舍不得他,但只怕他的病一生也不能好的!若要好时,除非从此以后总不许见哭声,除父母之外,凡有外亲一概不见,方可平安了此一生。’这和尚疯疯癫癫说了这些不经之谈,也没人理他。如今还是吃人参养荣丸。”

贾母道:“这正好,我这里正配丸药呢,叫他们多配一料就是了。”

这段叙述,其叙述容量大得惊人,写了黛玉的身子弱,多病,写了她天性的高雅风流态度,以及和尚的疯癫之谈等等,可以说几句话奠定了黛玉性格命运的整个基础。

邮票《黛玉葬花》

如果要用全知叙述方法来叙述的话,不知要费多少笔墨,但是高明的曹雪芹举重若轻,用一段仿佛随意的限制视角就达到了目的,更重要的是,我们仿佛就看见了这个场景一般,极富场面感,体验感、真实感。

在整个第三回,最精彩一场戏当然是宝、黛相见。

在这场戏中,作者并没有如通常的全知视角一般向我们描述说明两人怎样一见钟情,甚至在这之前,作者也并没有对双方进行外貌描写,而是在此用各自的眼睛相互叙述,正是在这限制视角的相互叙述中,让我们看见了双方的形象容貌(省却了许多笔墨),感知了宝黛爱情的最初的耀眼的火花,为日后许多的细节、情节奠定了基础,这场戏十分精彩,我们引出一部分然后再做些分析:

一语未了,只听外面一阵脚步响,丫鬟进来报道:“宝玉来了。”黛玉心想,这个宝玉不知是怎样个惫懒人呢。及至进来一看,却是位青年公子:头上戴着束发嵌宝紫金冠,齐眉勒着二龙戏珠金抹额,一件二色金百蝶穿花大红箭袖,束着五彩丝攒花结长穗宫绦,外罩石青起花八团倭缎排穗褂,登着青缎粉底小朝靴。面若中秋之月,色如春晓之花,鬓若刀裁,眉如墨画,鼻如悬胆,睛若秋波,虽怒时而似笑,即瞋视而有情。项上金螭缨络,又有一根五色丝绦,系着一块美玉。

黛玉一见便吃一大惊,心中想道:“好生奇怪,倒象在那里见过的,何等眼熟!”只见这宝玉向贾母请了安,贾母便命:“去见你娘来。”即转身去了。

一回再来时,已换了冠带,头上周围一转的短发都结成小辫,红丝结束,共攒至顶中胎发,总编一根大辫,黑亮如漆,从顶至梢,一串四颗大珠,用金八宝坠脚。身上穿着银红撒花半旧大袄,仍旧带着项圈、宝玉、寄名锁、护身符等物,下面半露松绿撒花绫裤,锦边弹墨袜,厚底大红鞋。越显得面如傅粉,唇若施脂,转盼多情,语言若笑。天然一段风韵,全在眉梢;平生万种情思,悉堆眼角。看其外貌最是极好,却难知其底细。

这段文字,就是黛玉初见宝玉的场景。我们首先要注意的是,这段文字,完完全全是以黛玉的眼睛写的,是用黛玉的心思想的,是地道的限制叙述,因此读者也就自然地跟着黛玉的眼睛看,跟着黛玉去经历感受那一刻,因此十分的真切,十分具有现场感。

剪纸林黛玉

开头的一句:“一语未了,只听外面一阵脚步响。”就表明其叙述的视角是黛玉,她听见脚步声响,表明她此时对于将要出现的人物是关心的,为什么呢?

因为在此前她已经从不同的人物口中得知他这个表兄有些独特,在贾府诸人见面时,宝玉不在,现在大约是他来了,不禁有些期待。

当丫环通报“宝玉来了”黛玉心里来的第一个念头是“这个宝玉不知是怎样个惫懒人呢!”黛玉为什么首先这样想呢?大约是因为此前她已经从她的母亲的口里知道她这个表兄很调皮,“顽劣异常”,再加之刚刚王夫人告诫她不要沾惹他,因为她是“家里的混世魔王”,“孽根祸胎”,再加上黛玉自己经验中所了解的十余岁的男孩子通常都是调皮、没有规矩,不加修饰的,所以黛玉的第一个想法是“这个宝玉不知是怎样个惫懒人呢?”

当然,这也表明此时黛玉的一种好奇期待的心理。但是她的第一眼看去宝玉是个什么形象呢?在黛玉的第一眼中,宝玉不仅不是个顽劣异常的“惫懒人”,而是一个非常漂亮眉目含情的“青年公子”。

这段限制视角的外貌描写说明什么呢?说明黛玉第一眼中的宝玉,十分有魅力,令人吃惊,而且对眼。小说中接着这段外貌描写的是一段心理描写:“黛玉一见便吃一大惊,心中想道:‘好生奇怪,倒象在哪里见过的,何等眼熟!’”

这段限制视角的心理描写更表明了男女那种如电光石火般的一见钟情的感受。是的,在小说的前面,曹雪芹为了渲染宝黛爱情的动人,曾用了一个“还泪”的传说,但是,与其说这里的“大吃一惊,何等眼熟”是在印证那个神话传奇,倒不如说那段神话传奇对男女的那种一见钟情的天生缘分起到一种神话式的加持作用。

改琦绘灵石与绛珠仙草

此外让人印象深刻的是,曹雪芹在这儿十分罕见的采用了跌宕而后重复的手法,把黛玉眼中的宝玉的外表用不同的语言又写了一遍:“面如傅粉,唇若施脂,转盼多情,语言若笑。天然一段风韵,全在眉梢;平生万种情思,悉堆眼角。”

在这段文字中,就通过这样的限制视角既很好地写了黛玉眼中的宝玉,也写了黛玉自己的那种一见钟情的感受和心理活动,而且这一切都是读者随着黛玉的感受去体验的,因此非常真切,非常生动。

在宝黛相见的这场戏中,接下来曹雪芹自然将视角转移到了宝玉身上:

宝玉早已看见了一个袅袅婷婷的女儿,便料定是林姑妈之女,忙来见礼。归了坐细看时,真是与众各别。只见:两弯似蹙非蹙笼烟眉,一双似喜非喜含情目。态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。闲静似娇花照水,行动如弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分。

这段的第一句,就自然转变成了宝玉视角的描写:“宝玉早已看见了一个袅袅婷婷的女儿。”宝玉早先应当早已听说他的姑妈的女儿要来,现在第一眼看去,只见一个“袅袅婷婷”的不认识的女孩。

这一个“袅袅婷婷”,极好地通过限制视角传达出宝玉此时的注意力和初步的兴趣,也十分真切,也能调动读者的注意力,随他的眼睛一起去观察黛玉,然后自然而然用他的眼睛传达了他眼中的林黛玉的形象,与前此描写黛玉眼中的宝玉一样,很好地传达了那种一见钟情的感受。

刘旦宅绘宝黛

接下来有一段和前面黛玉的心理活动异曲同工的心理描写:“宝玉看罢,笑道:‘这个妹妹我见过的’。”此处我们需注意作者对不同人物心理语言的拿捏。

从其实质上讲,宝玉的心理感受与黛玉是一样的,但是黛玉是女孩,又是初来,当然她只能在心里面嘀咕,而宝玉是男孩,又是一个娇宠无忌的宝贝,所以就直言无忌。

但是他们都通过限制视角很好地表现了宝黛初见时二人那种一见钟情的心理感受。在此我们需要说明或比较的是,红楼梦中心理描写,一般都是这种限制视角式的或零度视角式的心理描写,极少那种全知视角的心理分析。

笔者以为,全知视角的心理分析(如托尔斯泰的心理分析),不管多么深入细致,都不如限制视角的生动和简洁自然,单从这个意义上说,曹雪芹是比托尔斯泰更高明的小说家。

是不是只有大名鼎鼎的第三回(被选入了中学教材)采用了这种限制视角的手法呢?不是,这是红楼梦中一种基本的叙述方法。姑以前面几回而言,第二回、“冷子兴演说荣国府”的故事,用冷子兴的叙事视角交代贾府总的情形,第五回“贾宝玉神游太虚幻境”的故事、用贾宝玉的视角进行叙述,第六回“刘姥姥一进荣国府”的故事,用刘姥姥的视角叙述,第七回周瑞“送宫花”的故事,用周瑞家的视角叙述故事。等等等等,都无不是采用限制视角叙述故事。

下面,我们仅引出第六回中的一段故事来再一次加以证明:

于是刘老老带了板儿,进城至宁荣街来。到了荣府大门前石狮子旁边,只见满门口的轿马。刘老老不敢过去,掸掸衣服,又教了板儿几句话,然后溜到角门前,只见几个挺胸叠肚、指手画脚的人坐在大门上,说东谈西的。刘老老只得蹭上来问:“太爷们纳福。”

众人打量了一会,便问:“是那里来的?”刘老老陪笑道:“我找太太的陪房周大爷的。烦那位太爷替我请他出来。”那些人听了,都不理他,半日方说道:“你远远的那墙畸角儿等着,一会子他们家里就有人出来。”

内中有个年老的说道:“何苦误他的事呢?”因向刘老老道:“周大爷往南边去了。他在后一带住着,他们奶奶儿倒在家呢。你打这边绕到后街门上找就是了。”

大型曲剧《刘姥姥进大观园》海报

曹公的叙事,除了一些必要的交代采用全知叙述以外,总是采用限制叙事,这里就通过刘老老的眼睛写了贾府大门处那显赫的气势,例如“荣府大门前石狮子”,“满门口的轿马”,贾府的跟班都是“挺胸叠肚”、“指手画脚”气势不凡的人。

这就从一个乡下老婆子的眼睛显示出贾府的富贵显赫,而且极具场面感,富于体验性。同时,我们知道,限制视角的作用都是双向的,这简单的一段文章同时也写了刘姥姥的胆怯、小心翼翼。

这开篇只是这段限制视角好文章的一个引子,意在引导读者随着刘姥姥一步步去感受体验贾府富贵豪奢以及王熙凤的气势。下面一段,相比前面,更是一段限制视角的精彩描写:

平儿听了,便作了个主意:“叫他们进来,先在这里坐着就是了。”周瑞家的才出去领了他们进来。

上了正房台阶,小丫头打起猩红毡帘,才入堂屋,只闻一阵香扑了脸来,竟不知是何气味,身子就象在云端里一般。满屋里的东西都是耀眼争光,使人头晕目眩,刘老老此时只有点头咂嘴念佛而已。

于是走到东边这间屋里,乃是贾琏的女儿睡觉之所。平儿站在炕沿边,打量了刘老老两眼,只得问个好,让了坐。刘老老见平儿遍身绫罗,插金戴银,花容月貌,便当是凤姐儿了,才要称“姑奶奶”,只见周瑞家的说:“他是平姑娘。”

又见平儿赶着周瑞家的叫他“周大娘”,方知不过是个有体面的丫头。于是让刘老老和板儿上了炕,平儿和周瑞家的对面坐在炕沿上,小丫头们倒了茶来吃了。

刘老老只听见咯当咯当的响声,很似打罗筛面的一般,不免东瞧西望的。忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子,底下又坠着一个秤铊似的,却不住的乱晃。刘老老心中想着:“这是什么东西?有煞用处呢?”

正发呆时,陡听得当的一声又若金钟铜磬一般,倒吓得不住的展眼儿。接着一连又是八九下,欲待问时,只见小丫头们一齐乱跑,说:“奶奶下来了。”平儿和周瑞家的忙起身说:“老老只管坐着,等是时候儿我们来请你。”说着迎出去了。

刘老老只屏声侧耳默候。只听远远有人笑声,约有一二十个妇人,衣裙窸窣,渐入堂屋,往那边屋内去了。

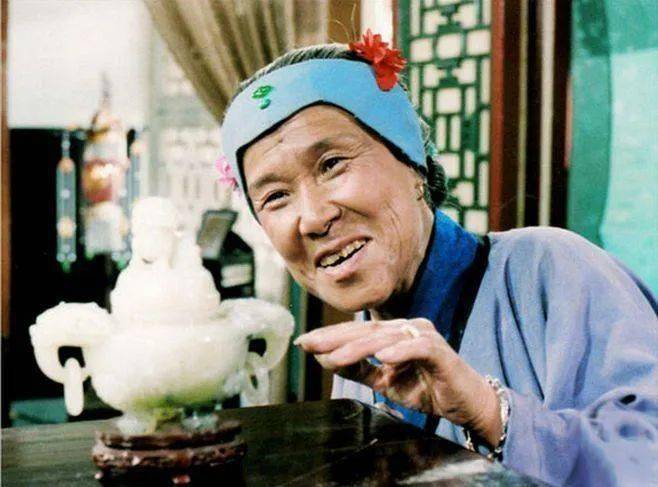

电视剧《红楼梦》中刘姥姥剧照

这段写贾府富贵的文字所以之给人以如此深刻的印象,其原因之一就是这是从一个乡下婆子的眼光显现出来的富贵印象。

例如刚被领进王熙风的屋门,刘老老“只闻一阵香扑了脸来,竟不知是何气味,身子就象在云端里一般。满屋里的东西都是耀眼争光,使人头晕目眩。”几句从刘老老的视角写出来的感受,就极好地显示出了王熙凤府邸那种金碧辉煌,香烟缭绕的景象。

后面接着写的刘老老不认识钟,以及刘姥姥看见一些小丫头“一齐乱跑”等等,都是从刘老老的视角写出来的贾府的富贵,王熙凤的威风,都是限制视角运用的典范。

需要说明的是,红楼梦中的视角运用,往往都是多种视角无缝衔接综合运用,一般开头是一段交代叙述,往往用一点全知视角,然后就进入故事,进入故事以后往往就是限制视角和零度视角,由于所谓“零度视角”和几种视角的无缝衔接我们将要另起一篇,故在此略去。

从以上的举例和一些简单的列举,我们知道,红楼梦早在200多年前,就采用了最为高超的叙事方法,而且是几种叙事方法综合运用。

《〈红楼梦〉后四十回真伪辨析》,谭德晶著,百花洲文艺出版社2020年1月版

在这同时,中国小说无论长短,无一不是全知视角。即使西方的早期长篇,也大都是采用单一视角的“流浪汉小说”。曹雪芹的这种高超的叙事艺术,的确是远超于时代的,甚至可以说,到现在,也无出其右者。