浙江美术馆馆长 应金飞

浙江美术馆应金飞馆长在“文化引擎——中央美术学院国际美术馆高峰论坛”中以“数字时代审美是第一生产力”为主题,分享了浙江美术馆在数字艺术展览和跨领域对话中的实践,并指出审美教育对人格培养的重要性,呼吁打破教育功利化倾向,通过日常审美活动促进学生全面发展。演讲揭示了数字时代下美术馆在艺术创新与教育融合中的关键角色,为行业提供了虚实共生与人文价值平衡的新思路。

1.

数字艺术展览的实践与探索

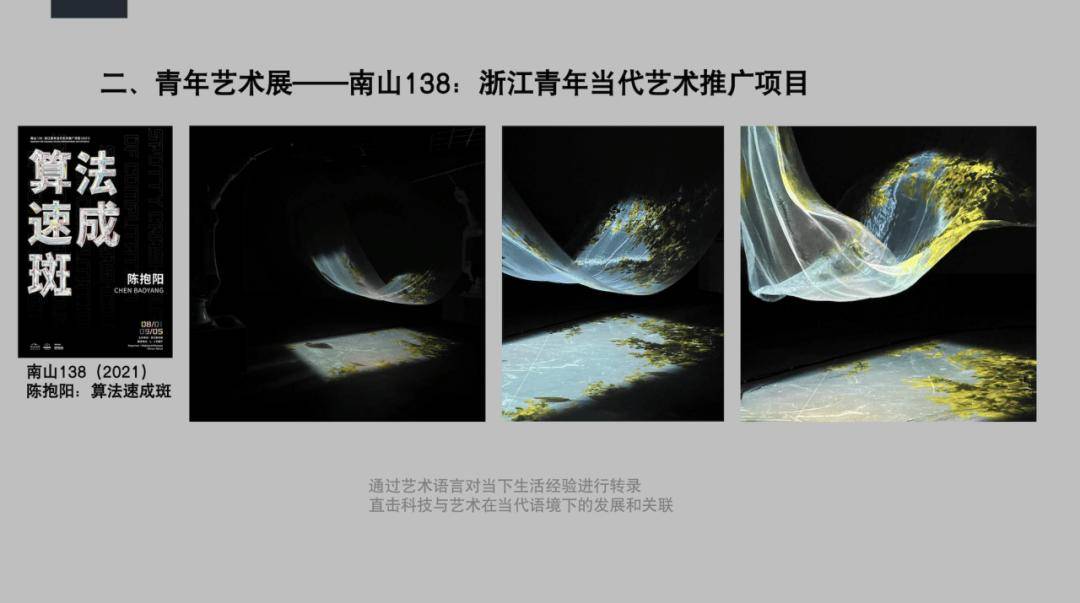

在数字艺术展览实践方面,浙江美术馆展现出积极的探索精神。自2016年起,东方智慧系列展览就将中国的传统文化与数字智能相融合,为后续的数字艺术展览积累了经验。2018年启动的“南山138”项目,每年举办四个青年艺术家展览,其中一半以上涉及数字艺术,为青年数字艺术家提供了展示平台,也推动了数字艺术在美术馆展览体系中的发展。

2021年的“平板向度”展览更是突破传统绘画观念的束缚。传统绘画多在纸或布上进行,而该展览提出在玻璃等新载体上绘画的概念,拓宽了艺术创作的边界,体现了对数字技术发展下艺术创作新形式的大胆探索。2023年,借助杭州亚运会将电子竞技纳入竞赛项目的契机,美术馆以“博弈”为主题举办数字艺术展。“博弈”蕴含着中国传统哲学中关于人与人、竞争与相容关系的深刻内涵,将这一概念引入数字艺术展,不仅赋予展览文化底蕴,还为观众带来全新的艺术体验,展示了艺术与科技融合的独特魅力。

此外,浙江美术馆还针对不同主题的数字技术展开讨论对话。在“平板向度”的讨论中,邀请了浙大潘云鹤教授等来自不同领域的专家,涵盖艺术理论与纯科技领域。尽管在交流过程中发现文化与科技融合存在诸多困境,各领域专家各抒己见,难以达成深度共识,但这种跨领域的交流为后续探索艺术与科技融合的有效路径提供了参考。

2.

教育中的审美问题与挑战

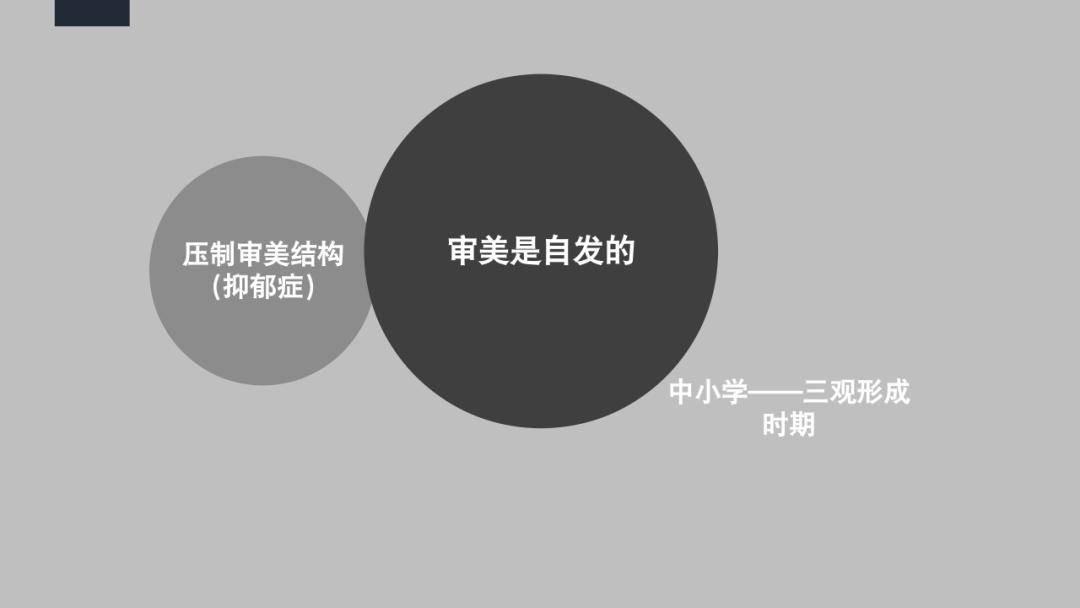

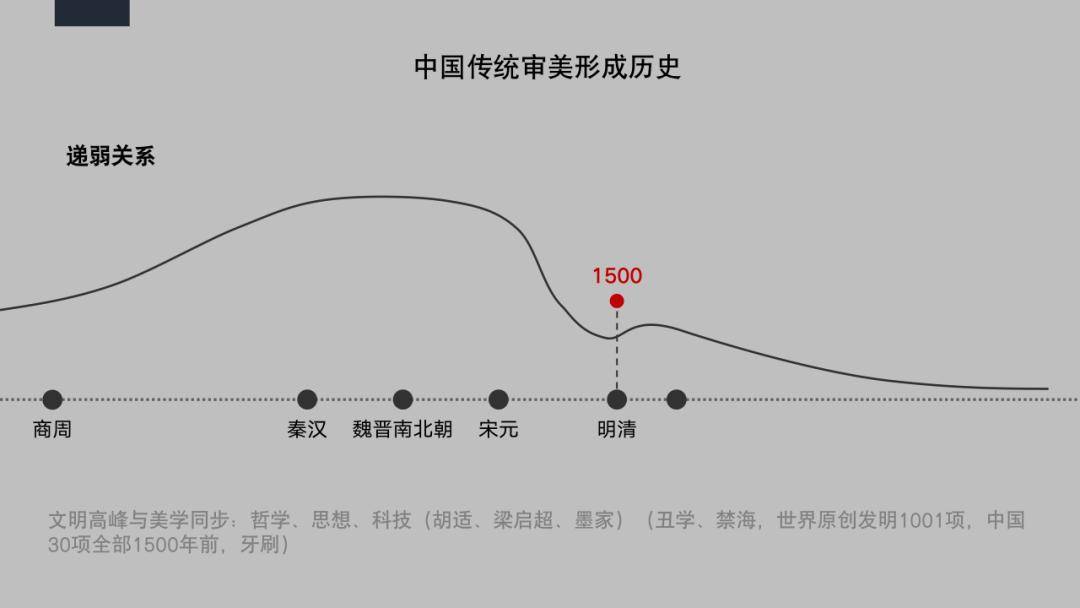

演讲的另一重要部分聚焦于教育中的审美问题。应金飞馆长从对1500年这一特殊时间节点的研究切入,指出其在历史发展中的重要意义,为后续探讨当下教育问题提供了历史背景。当下教育存在诸多问题,在能力培养方面,过于注重解题能力,忽视了学生提出问题的能力,这对学生原创思维的发展极为不利。在教育理念上,实用主义盛行,人们过多关注事物的实用性,而忽视了哲学、思维和思想层面的培养。在教育评价中,考试侧重记忆力考查,对学生想象力的培养和考查不足,同时标准化教育模式抑制了学生的差异化发展。

这些教育问题带来了一系列负面影响,如学生心理健康问题凸显。浙江政协会议中提到,浙江高中生抑郁症比例达40%,小学生达10%,这一数据警示我们现行教育模式存在的弊端。应馆长认为,审美不应仅仅局限于增加几门艺术课程,而应是一个系统性的人格建设和培养过程。在孩子三观形成的关键时期,审美教育涵盖了思想建设、日常生活技能培养等多个方面,如教孩子如何得体地穿着、与人有效交流、正确化妆等。这些看似琐碎的日常审美问题,实则对学生的个性化发展至关重要。然而,现实中这些日常审美行为往往受到限制,应馆长主张开放日常审美,鼓励学生在个性化发展中自由探索,培养独立思考和表达的能力。

3.

美术馆的应对举措与未来展望

基于对教育审美问题的深刻认识,浙江美术馆积极探索自身在教育体系中的角色和作用。从去年开始,美术馆引进教育系统,开展一系列与日常生活相关的教育活动,如教人们如何穿衣服、交流等。通过这些活动,美术馆不仅为观众提供了学习生活技能的平台,更重要的是传播了一种审美理念,引导人们关注日常审美,促进个人在思想和认知层面的成长。

在数字时代,技术的快速发展吸引了众人的目光,但演讲强调,人的思想三观和认知水平的系统发展才是至关重要的。看似“无用”的审美教育和思想培养,实际上在塑造全面发展的个体、推动社会进步方面发挥着不可替代的作用。浙江美术馆的这些探索,为数字时代艺术与教育的融合提供了有益的借鉴,也为其他美术馆和文化机构在开展相关工作时提供了参考范例,促使更多人关注审美教育,推动艺术与教育事业在新时代背景下不断创新发展。

演讲嘉宾介绍

应金飞

浙江美术馆馆长,二级教授,博导,获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才,省“万人计划”人文社科领军人才,享国务院政府特殊津贴专家。中国民主促进会中央委员,浙江省政协委员,浙江省文史研究馆馆员,浙江省人民代表大会常务委员会咨询专家。中国美术家协会理事,中国博物馆协会美术馆专委会理事,中国美术家协会水彩画艺术委员会副主任,浙江版画院院长。

主编 / 何一沙

责编 / 吴靖

文字整理 / 汪若溪

编辑 / 丰凯梓奇