文|杨振明

摘要:本文从跨文化视角出发,探讨油画家刘狄洪作品的艺术特色及其在中西文化交融中的独特表现。通过对刘狄洪油画的美学思想、创作技法和文化内涵的分析,揭示了其作品在西方美学与中华传统文化之间的对话与融合。刘狄洪的油画不仅继承了西方油画的写实传统与技法,还融入了中国哲学思想与本土文化元素,形成了兼具东西方艺术特色的独特风格。本文旨在通过跨文化的视角,深入解读刘狄洪油画的艺术价值与文化意义。

关键词:跨文化;刘狄洪油画;视觉诠释;美学思想;哲学底蕴

18 世纪,随着启蒙运动的兴起,美学逐渐从哲学中独立出来,成为一门独立的学科。哲学家埃德蒙·伯克在《论崇高与美》中首次系统地将美与崇高区分开来 [1],他认为,美和崇高是人类情感的两种不同反应:美源于对象的柔和、细腻、和谐特质,能够引发愉悦和放松的情感;而崇高源于对象的巨大、力量、不可控性,能够引发敬畏、恐惧甚至痛苦的情感。基于这一视角,本文通过解读湖南籍油画家刘狄洪的作品,分析其作品中所蕴含的美学特点和艺术特色。

刘狄洪(1944.4.1—2016.5.10),湖南省常德市人,曾用名:刘杕洪,又名刘秋洪;知名风景油画家,早年攻水墨,传统画法深厚,后来主攻油画。刘狄洪是中西方绘画的集大成者、中国湘西北美学的开创者,他的作品以其独特的艺术风格和对大自然的深刻理解而闻名。

一、西方美学视角下的刘狄洪作品

(一)实用美学与刘狄洪油画中的美学思想

在古希腊和罗马时期,美学思想主要围绕“美”展开。哲学家柏拉图认为,美是理念的体现,是超越感官的、永恒的存在 [2]。思想家亚里士多德强调美的和谐与比例,认为美是客观的、可被理性认知的 [3]。在文艺复兴时期,美被进一步与对称、平衡、优雅等特质联系起来。

源于对象的柔和、细腻及和谐特质,美引发的是一种直接的愉悦感,让人感到放松、舒适和满足。比如“文艺复兴后三杰”之一列奥纳多·达·芬奇的《蒙娜丽莎》,画面中蒙娜丽莎的微笑柔和,背景山水宁静,整体氛围和谐,达·芬奇通过细腻的笔触和光影处理,展现了人物的优雅与神秘。这幅画充分展示了美的体现:和谐的比例、柔和的色彩、宁静的情感。这种情感是平和的、积极的,通常不会引发强烈的情绪波动。

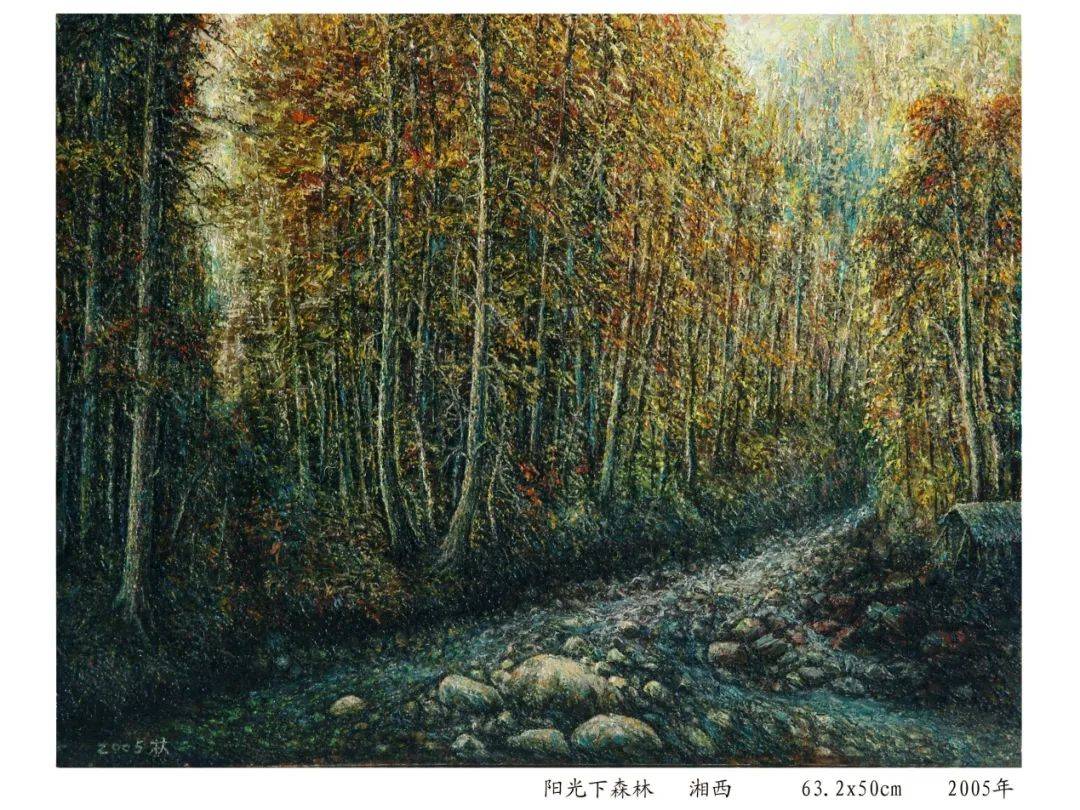

刘狄洪的油画也注重平衡与对称,给人以稳定和谐的感觉。画中的美是客观存在的,体现在树林、石头、小路等细节的形式、比例和秩序中。如在刘狄洪《阳光下森林 湘西》中即可感受到和谐的统一性、完整性和确定性,画中既有视觉上的平衡、逻辑上的连贯,又有情感上的共鸣。在这幅画作中,创作者通过构图、色彩、线条等形式元素的协调来实现统一性,使得画作中的色彩搭配、光影分布等形成了一个有机整体,给人以美的感受;同时,树林、小路、石头等也形成一个自足的结构,使得作品能够独立地传达意义。

哲学家黑格尔在《美学》中提出,艺术美高于自然美,因为艺术美是精神的创造。他强调,美是内容与形式的统一,是理念与感性的完美结合 [4]。思想家叔本华认为,美是一种超越个体意志的体验。在《阳光下森林 湘西》中,观者可以感受到一种宁静的、无功利性的、超越个人意志的观照美,感受理性与感性的结合美。这幅作品虽然不依赖于具体的目的,但树林、小路、光线等形式能够被普遍感知和理解。通过清晰的构图、强烈的情感等表达来实现确定性之美。正如古典雕塑以其精确的比例和细腻的细节展现了其确定性之美。

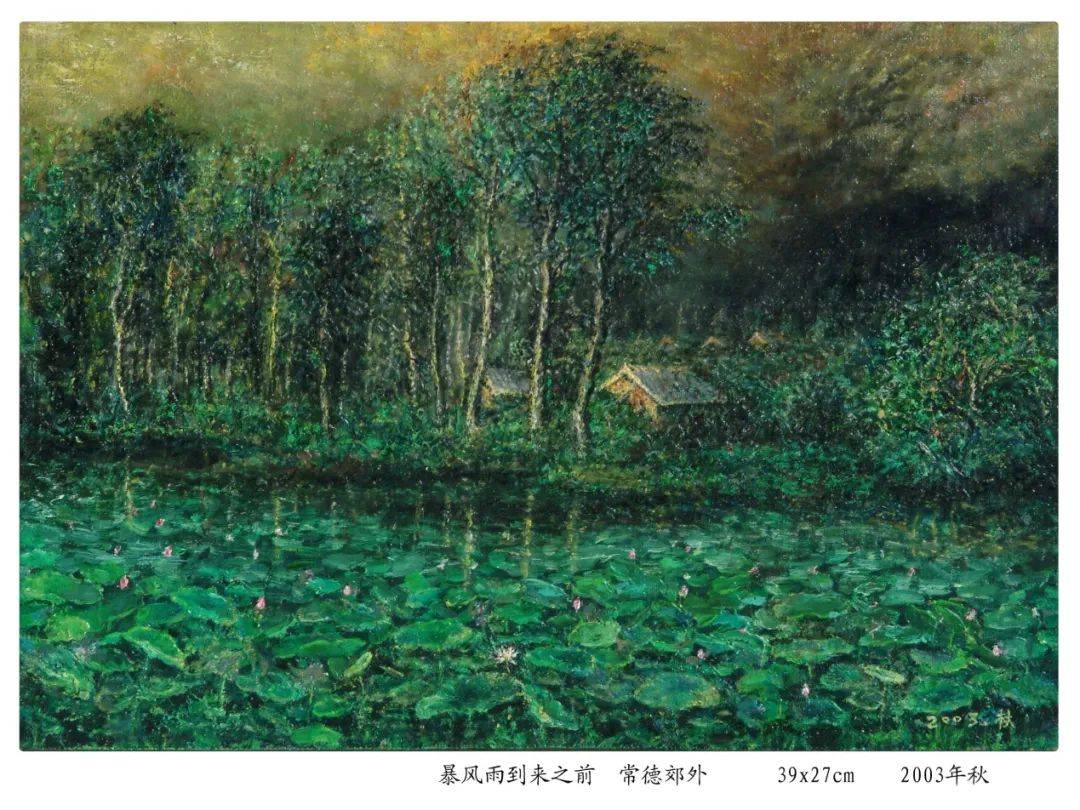

更重要的是,在刘狄洪油画中能够感受到对生命的肯定以及强烈的生命力感召和迸发。刘狄洪在《暴风雨来临之前 常德郊外》中契合了哲学家尼采关于美的肯定——他在《悲剧的诞生》中指出,美是对生命的肯定和颂扬,是阿波罗精神(理性、秩序)与狄俄尼索斯精神(感性、激情)的结合 [5]。《暴风雨来临之前 常德郊外》这幅油画表现的不是一种静态形式,而是动态的生命的活力和创造力——在暴风雨来临之前,乌云压顶,感受生命的痛苦和挑战,但摇摆的树、池中盛开的莲花,在生命的挣扎与毁灭中,激发观者对生命的敬畏和热爱,从而找到生命的意义。

尼采说,艺术是人类对抗虚无主义的重要武器,通过创造美和欣赏美,人类能够找到生命的价值和目标。刘狄洪于《暴风雨来临之前 常德郊外》中将暴风雨来临的瞬间定格,并在细节中发现美,通过美的眼光看待生活中的每一个瞬间,并将其保存在艺术作品中,通过感官直接触动人的心灵,激发起对生命的热爱。

(二)崇高美学与刘狄洪油画的视觉诠释

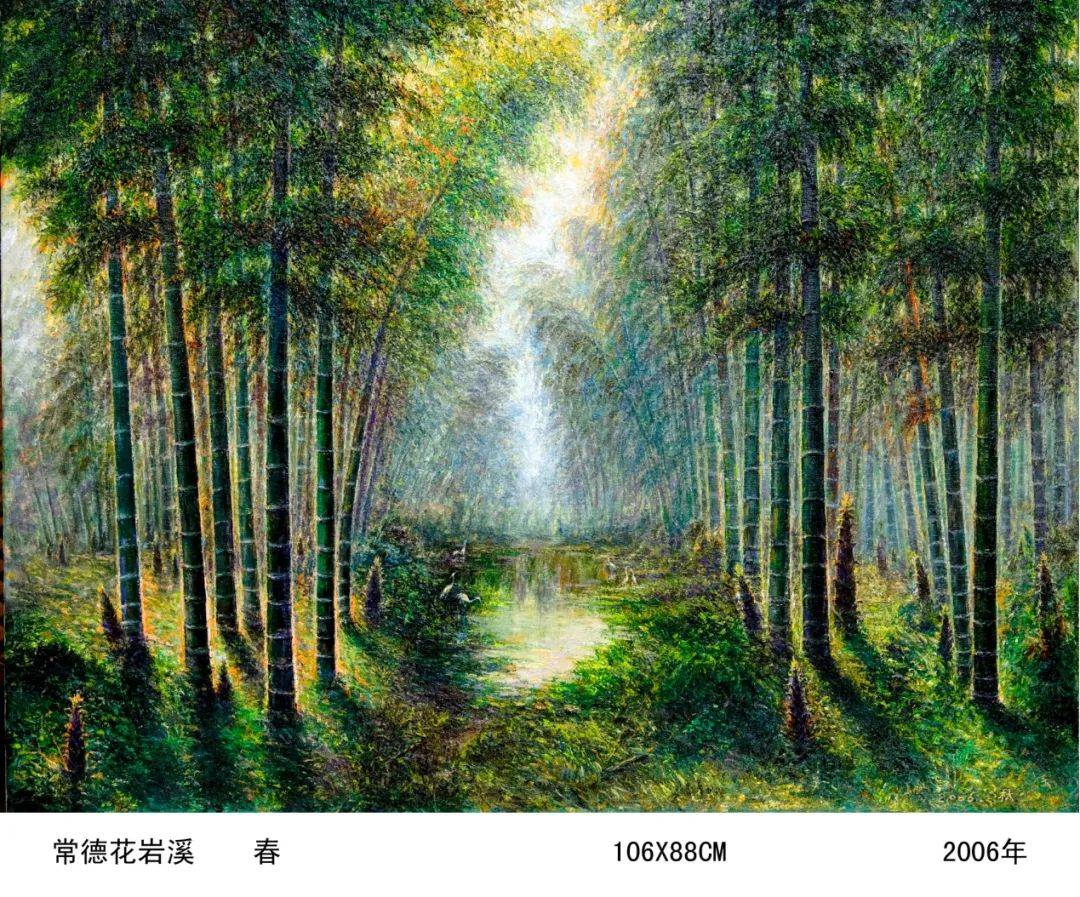

古希腊作家朗吉努斯在《论崇高》中提出,崇高是一种超越平凡的伟大,能够激发强烈的情感反应。朗吉努斯认为,崇高的来源包括:思想的伟大、强烈的情感、修辞的力量 [6]。刘狄洪的《常德花岩溪 春》不仅具有形式上的美感,而且能激发观者强烈的情感反应——创作者通过对春天竹林和阳光的刻画,唤起人们对不屈和希望的期待,这实际上超越了油画艺术的局限,而指向了一种更高层次的意义和价值,从而使这幅作品不仅在传递丰富的信息,更是在超越平凡的形式和思想的基础上激发观者的思考和感悟。

上文提及了埃德蒙·伯克在《论崇高与美》中对崇高的认识,即源于对象的巨大、力量、不可控性,以及所引发的敬畏、恐惧等情感。哲学家康德在《判断力批判》中也提到,崇高是对象的无限性或力量超越了人的想象力,激发了人的理性思考,从而引发敬畏感,体现了人类理性的伟大,是人类对自身精神力量的确认 [7]。

这正如刘狄洪在《暴风雨来临之前 常德郊外》中所描绘的暴风雨来临前的自然变化,天空中乌云密布,荷花、树木以及房屋都笼罩在光色交融的氛围之中,变幻莫测 [8],给人以压抑、不安和恐惧之感,但这种恐惧并非纯粹的消极情感,而是面对宇宙和自然变化的一种敬畏感,在这些不可控中感受内在的伟大。

二、刘狄洪油画技法的实践与创新

西方油画的发展经历了从文艺复兴到现代艺术的多个阶段,每个阶段都有其独特的风格和特色。譬如巴洛克时期的绘画,其戏剧性的画面常常给人以强烈的视觉效果,对角线、螺旋式的构图往往增强了画面的动感;再如注重光线和色彩表现的印象派等,都给刘狄洪的油画探索带来了深刻影响。

在技法与材料上,刘狄洪继承了西方油画传统的技法,如层次叠加、光影处理、色彩运用等。他熟练掌握了油画的直接画法和间接画法,能够通过细腻的笔触和丰富的色彩表现复杂的画面效果。他使用传统的油画颜料、画布和媒介剂,遵循西方油画对材料的严格要求,确保作品的持久性和艺术效果。

在构图与透视上,刘狄洪的作品中常见西方油画的经典构图方式,如黄金分割、三角形构图等,使画面具有平衡感和视觉冲击力。他运用线性透视和空气透视,创造出具有深度和空间感的画面,使观者感受到三维空间的真实感。

在光影与色彩上,刘狄洪的作品深受巴洛克风格和现实主义画派的影响,通过明暗对比增强画面的立体感和戏剧性。他遵循西方色彩理论,运用冷暖对比、补色关系等,使画面色彩丰富而和谐,表现出细腻的色彩变化和情感氛围。

在主题与内容上,刘狄洪延续了西方油画对人文主义精神的追求,关注人的情感、思想和生活状态,通过艺术表现传达深刻的哲学思考。

在写实与抽象的结合上,刘狄洪在延续西方油画写实传统的同时,也融入了现代艺术的抽象元素,使作品既有传统的写实功底又兼具创新精神。这种独特的表达方式,让他的作品充满了无限的遐想和深邃的思考,每一笔都蕴含着画家对世界的独特感悟和对美的极致追求。

总的来说,刘狄洪的油画创作在技法、构图、光影、色彩、主题和艺术理念等方面都遵循了西方的绘画传统,同时融入自己的艺术个性,从而形成了独特的艺术风格。

三、民族化和本土化的探索

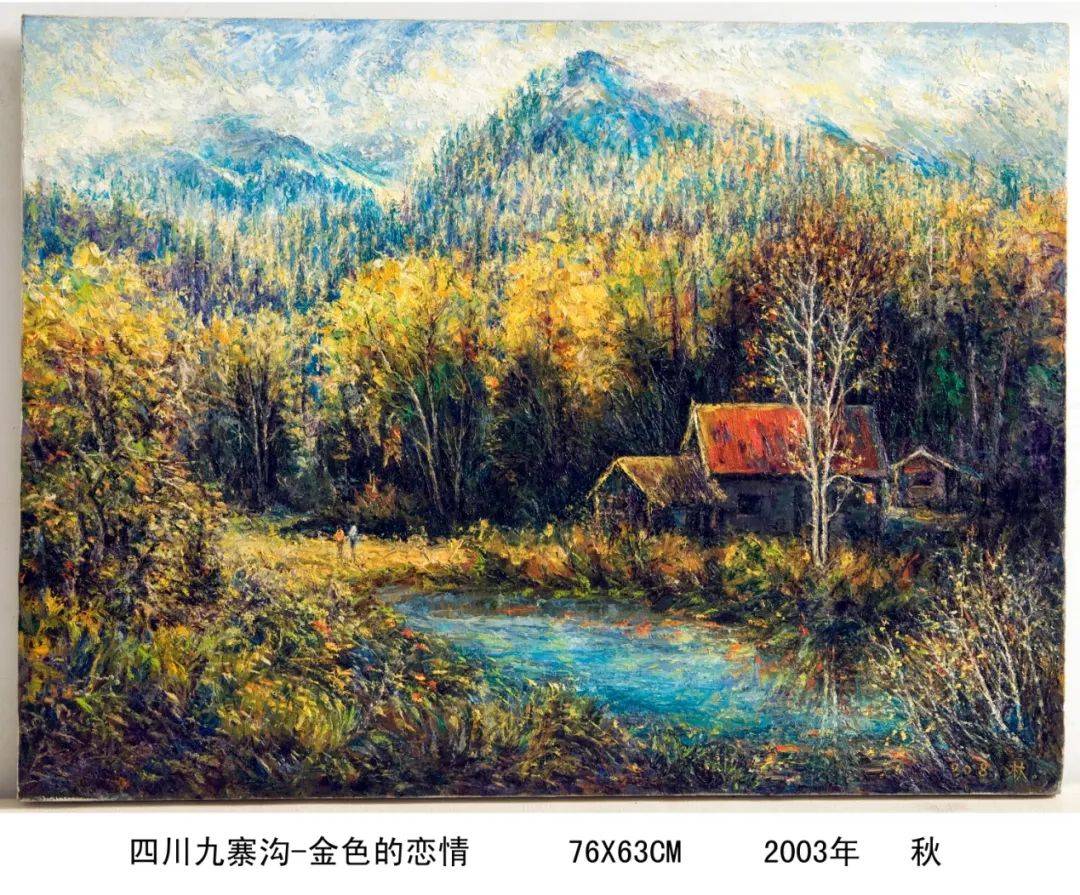

刘狄洪的作品是西方油画与中国本土文化融合的产物,具有独特的艺术特色,体现了中西文化的交融与碰撞。在他的作品《四川九寨沟——金色的恋情》中,可看到远景山峦的靡靡苍苍、山巅的点染积蓝以及山间丛林的一抹金色,近景清蓝色的河水与橘红色的小屋相互呼应,一对恋人置身其中,整个画面颇具动态感——既有自然的广阔和冷静,又有人文的温暖和活力,色彩对比鲜明协调,不仅给人带来宁静、和谐、温暖与壮丽并存的感觉,还营造了一种令人心旷神怡的意境,给观者带来心灵上的平静和愉悦,引发了对自然美景的向往;同时,大面积的金色和橘红色的点景增强了画面的感染力,给人带来积极向上的感觉。

这幅作品看似是以九寨沟的自然景色为主,但画面中人物的姿态与背景的自然环境相呼应,象征着人与自然的交融互动、和谐共生;画中的恋人不仅是创作者浪漫主义情怀的展现,同时也体现了人类在自然中的渺小,彰显了画家对自然环境的敬畏,也深刻展现了中华传统文化中人与自然交融共生的宇宙观与生命观。正如评论家吴晓东所解读的那样:“这幅作品中,人物是画境的灵魂,灵魂并不在意形态的微小,因为微小的灵魂,从而成就自然的伟大……大与小、冷与暖,在自然中随处可见,可是在刘狄洪的画里却被重新塑造,他用色彩的渲染把冲突归化为和谐,让《四川九寨沟——金色的恋情》不仅仅成为一幅追忆旧时光的心绪作品,还是一幅阐解艺术家世界观的非凡画作。”

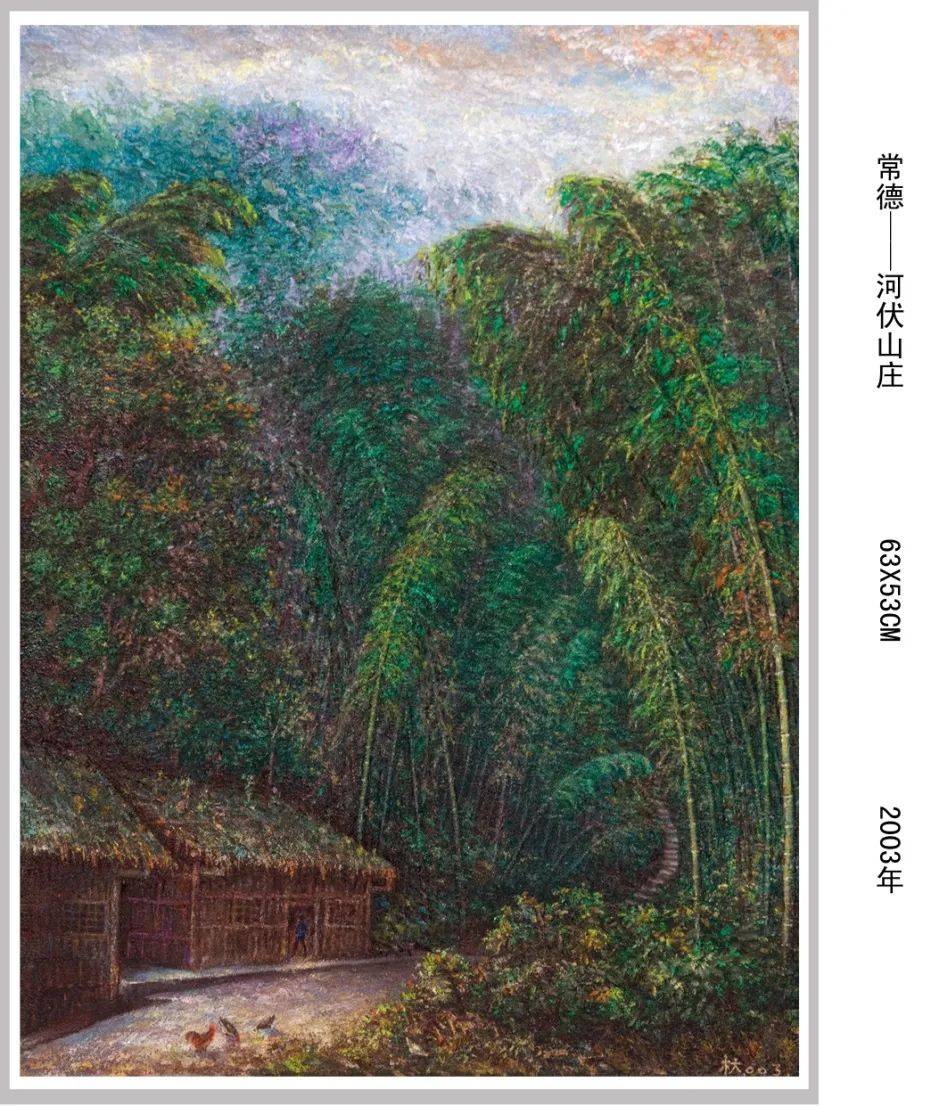

刘狄洪的作品还关注社会现实和人民生活,表现普通人的日常生活。如《常德——河伏山庄》描绘竹林深处的一田园人家。画家通过精细的笔触真实地再现了田园自然的细节,如茂密的竹林、低矮的竹屋以及觅食的鸡;冰通过对自然光线的捕捉和竹林等自然景观的真实刻画,表现了创作者对田园生活的热爱和向往。在这幅作品中,我们可以感受到田园农家的无比宁静——相对于城市的喧嚣,难能可贵,这也是创作者引发观者对城市化发展进程的反思。此外,在城市化规模发展迅速的同时,乡村传统逐渐淡出历史,这幅作品中的景象已成为历史的痕迹。

值得一提的是,刘狄洪还以“常德——河伏山庄”为主题创作了表现该地不同季节的作品,由此让观者感受到时间的流逝和自然的循环,传递出深刻的生命哲学。

刘狄洪的油画作品始终致力于民族化和本土化的探索,从而形成了独特的艺术风格。他还以中国少数民族的生活环境为主题,展现多元的民族风情。吊脚楼是湘西最为典型的代表建筑之一,常常依山而建,适应当地地形的起伏,同时具有防潮、防虫、防野兽的功能。

如《湘西土家苗寨》是刘狄洪深入苗寨而创作的吊脚楼系列作品之一。竹林深处的吊脚楼适应南方湿热的气候,分为上下两层——底层架空,用于防潮和防虫,上层为居住空间。吊脚楼注重实用性,装饰相对朴素。这种建筑不仅适应当地的自然环境,还体现了土家族的文化特色和生活方式。吊脚楼作为中国少数民族建筑艺术中的瑰宝,也是地域文化多样性的重要体现。刘狄洪通过描绘湘西土家苗寨的自然风光和人文景观,展现了艺术家对中国地域文化多样性的热爱和传承。

结语

刘狄洪的油画艺术在跨文化语境中构筑了一座贯通东西方审美的桥梁,其作品超越了单纯的技法与符号嫁接,不仅在更深层意蕴上实现了中西方美学的精神共振,还完成了民族化和本土化的探索,展现了跨文化艺术的独特魅力。其作品所蕴含的生命力,既为全球化时代的艺术创新提供了“和而不同”的实践范本,也在文明互鉴的维度上,重新定义了“本土性”与“世界性”的当代关系。

参考文献:

[1]埃德蒙·伯克.论崇高与美[M].李善庆,译.北京:商务印书馆 ,2011.

[2]柏拉图.会饮篇[M].王太庆,译.北京:商务印书馆,2013.

[3]亚里士多德.诗学[M].陈中梅,译.北京:商务印书馆,1996.

[4]黑格尔.美学[M].王造时,译.上海:上海译文出版社,2019.

[5]尼采.悲剧的诞生[M].孙周兴,译.北京:商务印书馆,2012.

[6]朗吉努斯.论崇高[M].马文韬,译.北京:商务印书馆,2017.

[7]康德.判断力批判[M].邓晓芒,译.北京:人民出版社,2002.

[8]吴涛毅.刘狄洪——向世界开启中国湘西北的艺术大门[J].艺术市场,2022,(07):122-125.

[9]吴晓东.刘狄洪东方式油画的意象境界——解读刘狄洪油画作品《金色的恋情》[J].文物鉴定与鉴赏,2020,(04):165.

注:

本文全文转引自:《艺术市场》 期刊 2025年5月刊 第78 —80页

《从跨文化角度诠释刘狄洪的油画作品》 一文

文章作者:杨振明

国内统一刊号:CN11—4804/J

国际标准刊号:ISSN1671—7910

刘狄洪简介:

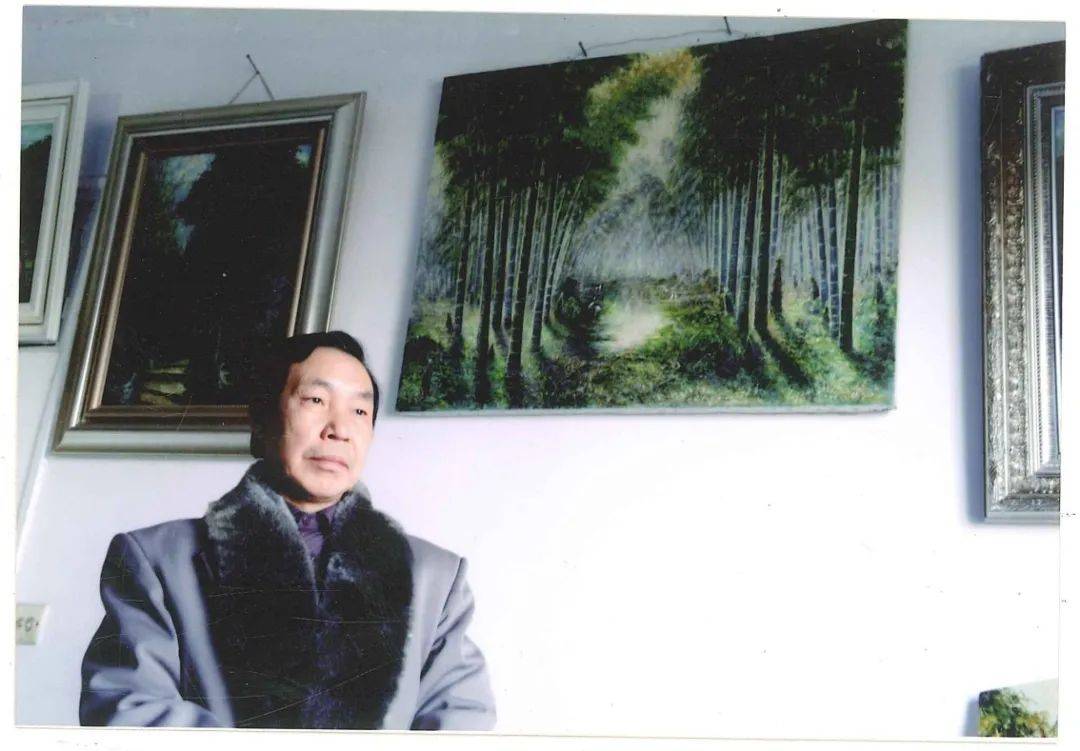

刘狄洪(1944.4.1—2016.5.10),湖南省常德市人,曾用名:刘杕洪,又名刘秋洪;知名风景油画家,早年攻水墨,传统画法深厚,后来主攻油画。刘狄洪是中西方绘画的集大成者、中国湘西北美学的开创者,他的作品以其独特的艺术风格和对大自然的深刻理解而闻名。

青年时期的刘狄洪(背景是他创作的中国山水画)

百度百科:刘狄洪

中国风景油画大师,自由画家

刘狄洪(1944年4月—2016年5月)是中国当代著名自由画家、风景油画大师,被誉为"中国油画画竹第一人" [4-5] [7]。他开创性地将西方油画技法与中国传统绘画意境相结合,尤其在竹题材创作中形成独特的艺术语言,代表作品《南天门·常德花岩溪》被书画界誉为"天下第一竹" [4]。其作品以湘西、四川原始林区为素材,融合自然美与艺术美,展现中西合璧的诗意品格,多幅作品被常德市图书馆永久收藏 [4]。作为"湖南三杰"之一,他与齐白石、黄永玉共同代表湖南现当代艺术成就 [7]。

出生日期1944年4月 [7]

逝世日期2016年5月 [7]

出生地湖南省常德市武陵区 [4] [7]

代表作品《南天门·常德花岩溪》 [4]

荣誉称号中国油画画竹第一人 [4-5] [7]

作品收藏常德市图书馆 [4]

目录

1艺术成就

2创作思想

3代表作品

4艺术影响

艺术成就

1.

竹题材开创性以独创技法表现竹林景观,将湘西竹林的神秘感转化为油画语言,开创中国油画画竹新领域。其竹海作品因技法与心境的独特性被称为"精华孤品" 。

2.

中西技法融合通过数十年探索,将中国画的水墨渲染、漆刻手法与西方油画写实色彩相结合,形成兼具浪漫主义与现实主义的表现风格 。

创作思想

师法自然:主张走出画室深入湘西、四川原始森林写生,通过捕捉天光水影的神性变幻,将感性观察升华为理性画境 。

意境表达:注重心理意境投射与民族审美特质,在作品中实现主观想象与客观真实的有机统一。

代表作品

《南天门·常德花岩溪》:运用油画技法精细表现湘西竹林生态,被公认为其最具开创性的竹题材作品。

系列原生态风景油画:以湘西密林、四川自然保护区为素材,形成恢弘繁复的叙事性画面语言。

艺术影响

作为"湖南三杰"之一,其艺术成就与齐白石、黄永玉共同构成湖南现当代绘画艺术的代表体系 。2020年12月,家属向常德市图书馆捐赠其11幅油画及专著,作品被定义为"传世艺术珍品"。