下面来介绍一件从玉质到沁色都与前面几件玉琮有相似之处的三叉形器。

三叉形玉器是良渚文化玉器中造型最为独特的器物。其基本形制为下端圆弧,上端为对称的方柱体平头三叉。有的还雕刻着神秘,繁缛的纹饰,蕴涵着深刻的思想,文化内涵。

这件三叉形器体型较大。高12.5厘米;宽8厘米;中叉短于左右边叉,中叉的顶部钻有竖向10.5厘米的圆孔。

三叉形器通体酱红色,沁色入骨。正面微凸,以精细的线条刻画一个獣面纹饰。接近两叉的顶部分别刻有一个神鸟纹饰。背面为平滑的素面。

专家认为:迄今为止,三叉形器在良渚文化分布中心地区的大型墓葬中仅少量出土,而雕刻着神秘、繁缛的纹饰的则更少。有研究者指出,三叉形器是与长玉管和呈集束状的锥形器配套组装成整件使用的,往往出土于死者的头部附近。三叉形器及其附件,据推测是戴在首领头上的王冠,故被称为中国皇冠的雏形。

下面介绍几件“鸡骨白”良渚玉器。

"鸡骨白",是因为玉器长期埋在土中受碱性物质的浸蚀而导致的钙化性质变而产生的产生的类似鸡骨的白色。

良渚地区出土的良渚玉器大部分呈鸡骨白颜色,一般来说,玉器入土经过2000年以上,甚至4~5千年的地质作用和物理变化,才能出现鸡骨白色。台北故宫和国外一些博物馆的很多清宫旧藏的良渚古玉,大都为红色。

玉钺,是良渚文化时期,部落首领既是部落的军事首领,又是部落内部的宗教领袖,玉钺,是部落首领的“权杖”,是权力的象征。

在良渚文化时期的大型墓葬中,玉钺往往放置在比较显著的位置,成为专门的礼器。

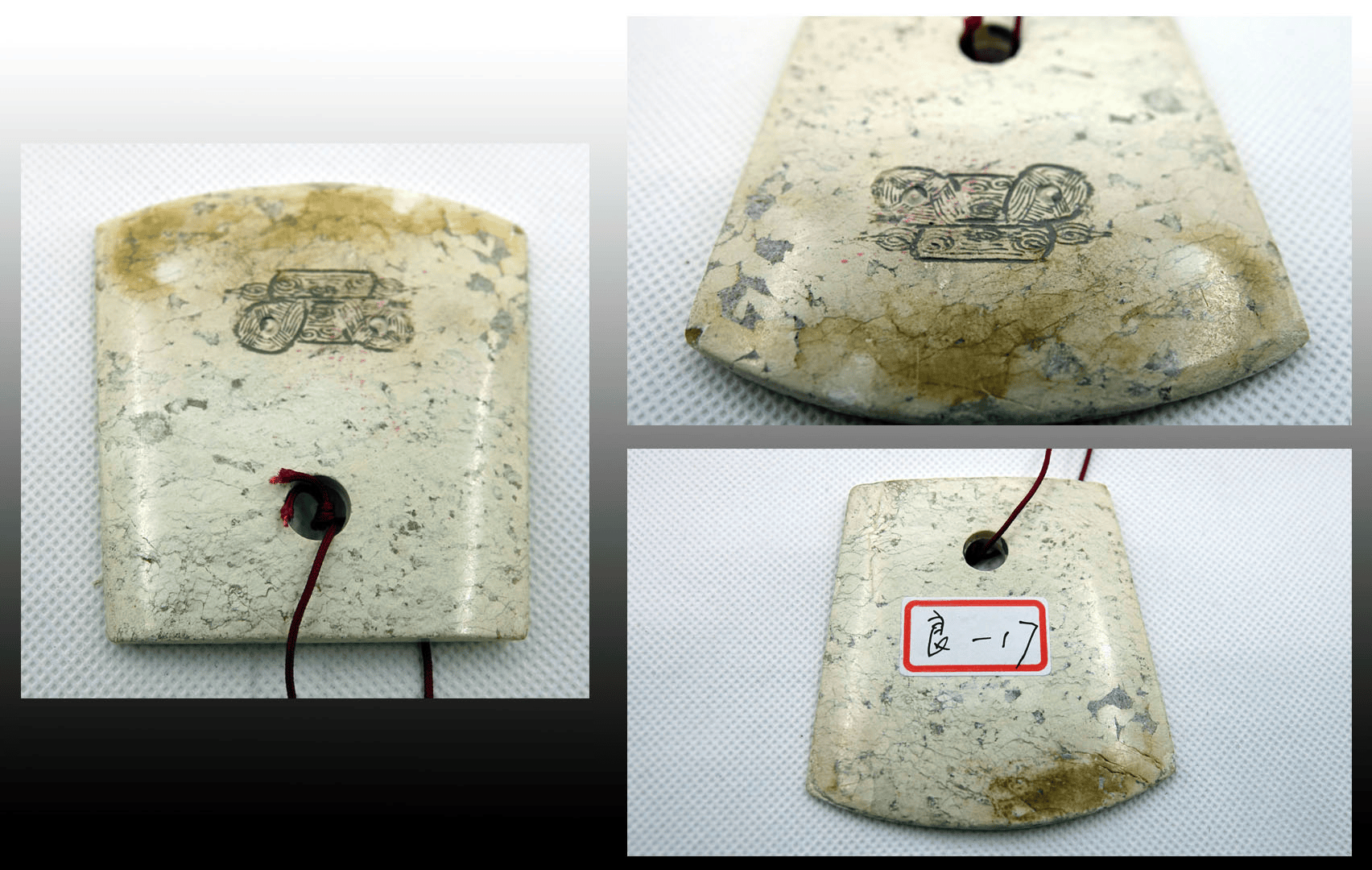

这件玉钺。高8厘米;顶部宽7.8厘米;下端有一颗1厘米的圆孔;正面阴刻神兽纹饰。鸡骨白色,透光。

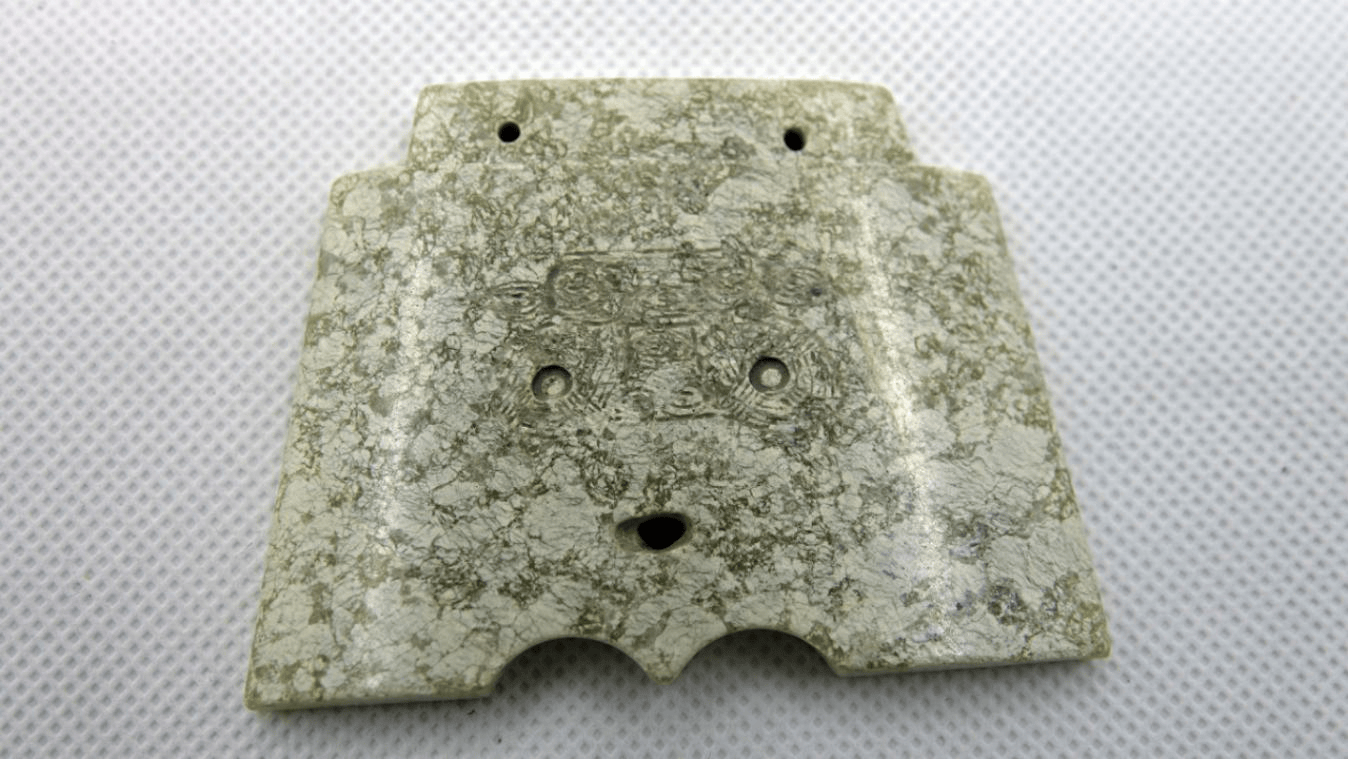

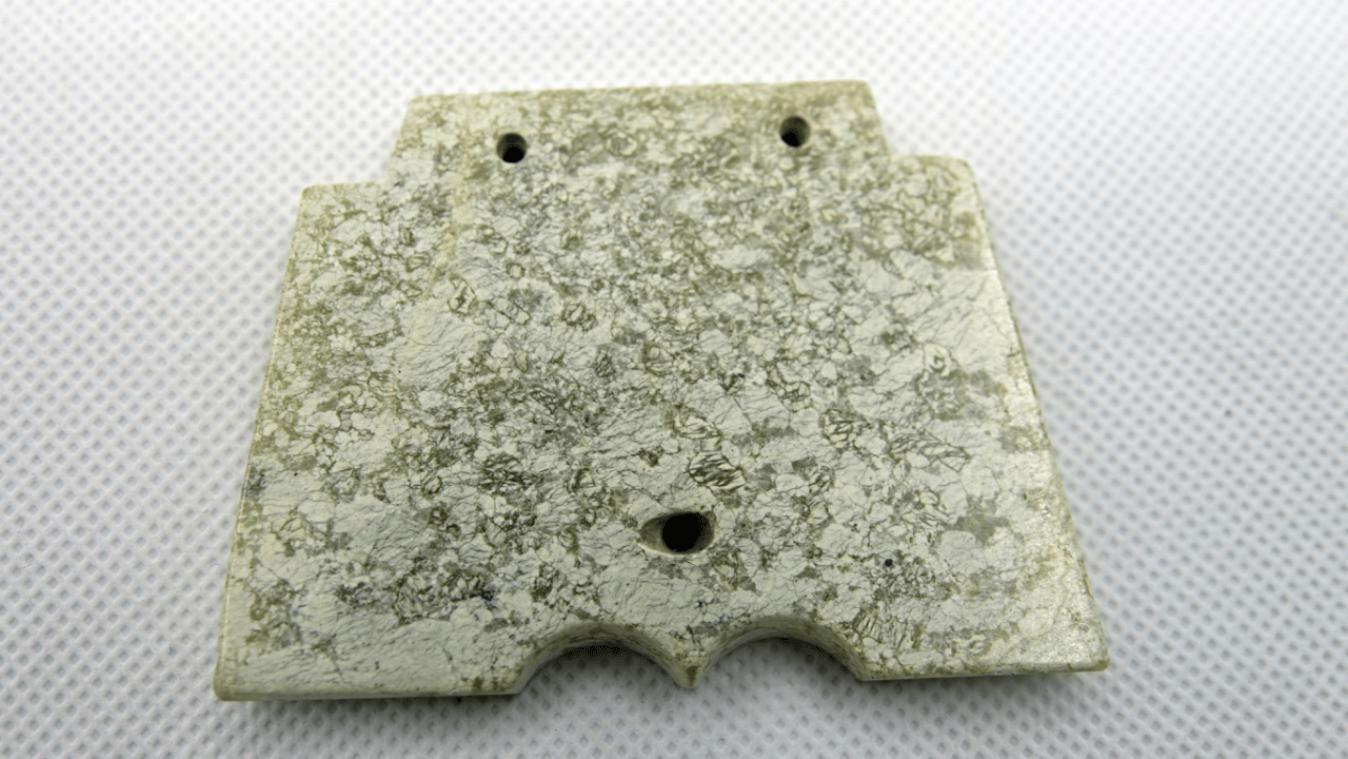

玉梳背。整器呈倒梯形状,通高6.5厘米;玉背顶宽7.5厘米;厚0.6厘米。上部呈良渚文化神徽羽冠形态,下端呈凸榫状,有凹槽及两圆孔,正面阴刻兽纹,上部有一不规则的圆孔。

玉梳背

倒梯形,两面中部微凸。正面有一神兽纹饰。顶部平直,宽6厘米;下部宽5厘米;通高5.8厘米;厚0.5厘米。下部有一突出部,钻有一个小圆孔。透光性较好。

玉璜。形状不规则。宽10.8厘米;高5厘米;厚0.7厘米。上部为弧形,中间有一钻孔。两面微凸,正面有一兽面纹饰。两侧有一对称的管钻圆圈。整体透光性较好。

玉猫高4.7厘米;宽7厘米。厚0.8厘米;整体用减地法线刻猫耳、猫鼻及管钻的双眼。形态安详可爱。透光性较好。

疑似鸟形器。长:11.5;宽;4厘米;厚:0.8厘米。中部凸起,上不一对称鸟眼;身体一对羽状鸟翼。整体透光性较好。

鸟形器。圆形,直径7.8厘米。正面微凸,上有一对称的眼睛。尾部沿中轴线对称裁剪,形成鸟尾。鸟身两侧线刻良渚文化典型的螺状纹饰。手法简练,表现出良渚古代艺术家高超的艺术想象力和表现力。

圆柱形玉琮,高7.5厘米;射面直径2.3厘米。中有一对钻圆孔,中间留有台阶状对接钻痕。琮身线刻一组完整的神人獣面神徽纹饰。通体沁色自然,不透光。

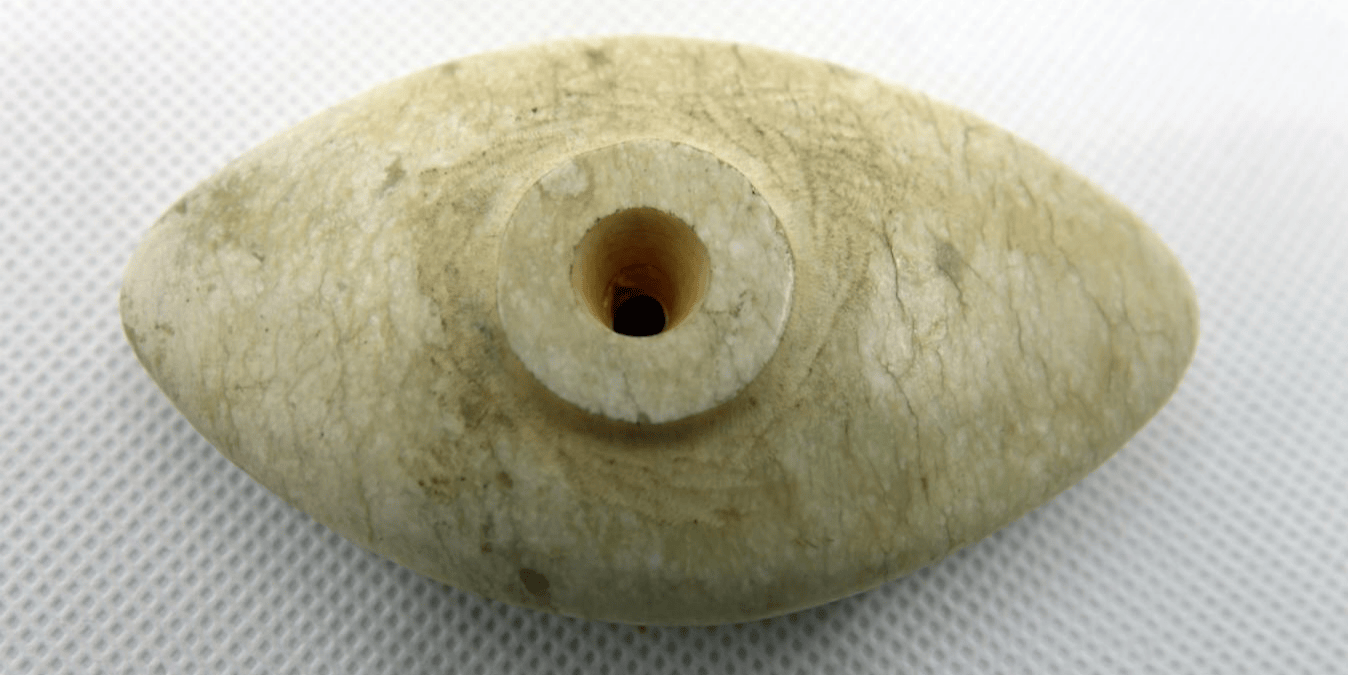

纺锤状器,为一长8.5厘米,宽4.5厘米,两头尖,中间凸起的纺锤状玉器。中间有一不规则穿孔,为两面对钻。一面有一直径2厘米的领状凸起,鸡骨白,不透光。

玉璇玑,直径6厘米,如一牙壁。中间一孔。外缘有三个朝同一方向飞旋的牙,间距相等,其间雕刻四个小齿。

“璇玑”二字,源出《尚书·舜典》:“在璇玑玉衡,以齐七政。

清末的吴大澄。在《古玉图考》中绘制了一幅《璇玑图》,并注释:“璇,美玉;玑,衡。王者正天文之器,可运转者。疑是浑天仪中所用之机轮。

5000年前,玉璇玑在山东东部出现,4000年前的龙山文化时期,玉璇玑在辽宁东部沿海登陆。后从山东向西进入河南、陕西。商周之际,由中原向北南分流,传入河北、湖北。

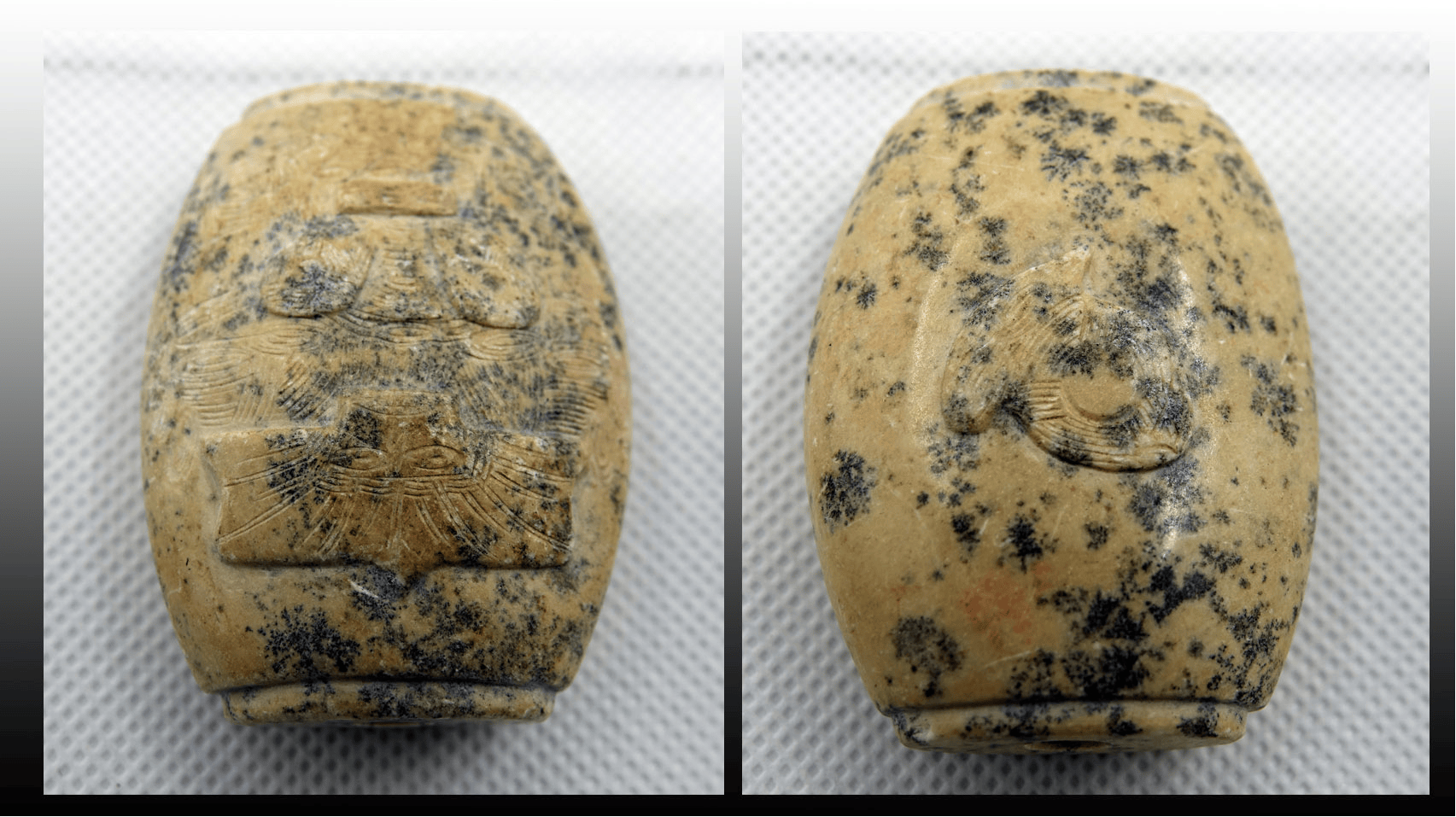

玉璧,石质浅灰色,有黑色斑点。中有一孔,对钻。两面平滑,中部微凸。一面原石料有缺损,有沁色。石壁边缘两侧对称雕有一组獣面纹饰。直径5.5厘米;厚0.8厘米。

玉环直径6厘米 ;厚1.8厘米。中间孔径2厘米。玉环外缘对称雕有一对獣面纹饰。中部有一厘米的间隔将玉环分为两半。

椭圆形玉饰,高5.2厘米;上下射面2×1.2厘米;厚1.5厘米;中有一对钻圆孔,两面分别雕有一组神人獣面纹饰。线条纤细,图案精美。

椭圆形玉饰,高8.2厘米;椭圆形射面2.2×4.2厘米。饰面平直,两面分别雕有一组獣面纹饰。獣面开窗,底面遍刻螺纹纹饰。石质暗红,不透光。