清代官窑瓷器为何大量流入民间?原因有这4个

民间为何存有大量清代官窑瓷器?这一现象可从清宫档案与御窑制度中探寻答案。

一、次色瓷器的流通机制

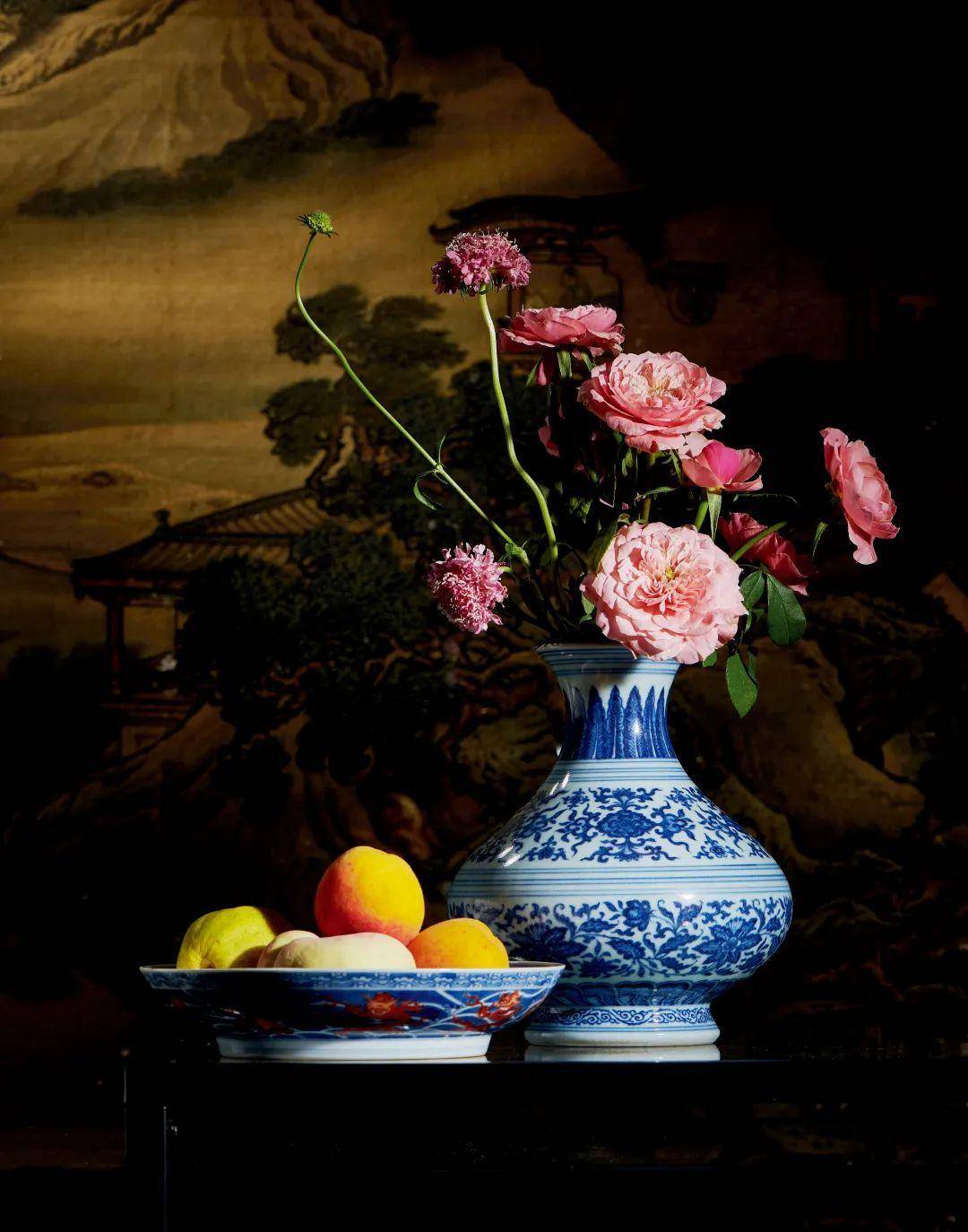

清代官窑首创"次色瓷器变价"制度,将釉水不均、形制微瑕的"选落之件"投入市场。雍正六年(1728年)前,这些次品堆积库房;雍正七年至乾隆七年(1742年)间改为押运进京;自乾隆八年起,督陶官唐英奉旨将次色瓷就地变卖,每年价值达烧造费用的20%-30%,约二三千两白银。这种将残次品货币化的举措,使得大量准官窑器流入民间。

二、皇家库存的大规模清理

康雍乾三朝积累的库存瓷器在乾隆年间开启变卖先河:乾隆早期变卖带款瑕疵瓷14万件,中期又处理无款器8000余件。至嘉庆朝,为推行节俭政策,将四朝库存44万余件官窑分批出售,其中不乏康熙、雍正时期的精品,形成民间收藏的重要源头。

三、御赐制度的常态化

清代帝王将官窑作为外交与恩赏工具,单次赏赐可达数千件。雍正朝以珐琅彩瓷显贵,乾隆朝新增鼻烟壶、瓷翎管等小件赏器,光绪时期更创新五彩百蝶玉堂春瓶等琢器品类。明代郑和下西洋时已有赏赐官窑惯例,这类"赏赉瓷"在东南亚屡有出土,成为跨境流通的特殊渠道。

四、晚清官窑的复兴浪潮

光绪朝为挽救制瓷业颓势,拨款重振景德镇御窑厂,仿古瓷产量激增。仅光绪元年至慈禧七旬寿诞(1875-1904年)间,便复刻康乾青花、粉彩等经典器型,同时创新"清雅精致"风格。这种官方主导的规模化生产,客观上增加了官窑器的存世基数。

透过这些制度性安排可见,清代官窑的民间留存并非偶然,而是皇权经济策略、外交礼制与产业变迁共同作用的结果。从唐英的次品变价到光绪的仿古热潮,每一次政策调整都在改写官窑器的命运轨迹。

希望对藏友有所帮助或者引起你的一些小兴趣,少走弯路。关于民间藏品想出手的藏友们请多多关注我们,还是要尊重藏品客观事实,实事求是,以诚相待!你的认可才是最重要的肯定。

→ 收藏拍卖及服务 ←

服务时间:8:30-17:30

详情咨询:↑↑圖↑↑ 三森文物 — 刘姗姗

服务范围:鉴定 / 征集 / 投资 / 拍卖

三森文物 - 您的古董价值顾问

敬请关注