良渚玉琮系软玉雕琢而成,从外观看呈外方内圆、上大下小形。其表面细密的阴纹线刻,技艺达到了后世几乎望尘莫及的地步。在既没有青铜、又没有钢铁的良渚时期,对硬度超过一般岩石和各种金属的玉料,是怎样进行加工,使之成为纹饰精美繁细的玉琮呢,还困扰着研究良渚古玉的学者。不仅如此,良渚玉琮还以体大自居,更显它独特的魅力。方柱形玉琮四面中间立槽,槽两边基本等距,误差在1毫米左右,每节上下间距也几乎完全相等,而且玉琮兽面纹的构图也基本相同。每个面的转角上有半个兽面,与其相邻侧面转角上的半个兽面组成一个完整的兽面,这样的组合使原本呆板的兽面更显生动且具变化。

通高:5.3厘米 ;射面外径:11厘米;孔径:8.7厘米。玉琮质地为黄玉。微黄。透光,用电筒照射可见透体土沁。表面局部有鸡骨白沁斑。中间圆孔为对钻,可见台阶状阶痕。

玉琮四面有1.9厘米宽的竖槽,琮体上部由两组弦纹与螺纹斜线纹组成的装饰线,中间有一条凹线,将玉琮分为两部分;上部为简易神人纹饰,下部为神兽纹饰,组成良渚神徽。神兽为浅浮雕。

通高:5.1厘米 ;射面外径:9.厘米;孔径:7.9厘米。

玉琮质地为黄玉。微黄。透光,用电筒照射可见透体土沁。表面局部有鸡骨白沁斑。中间圆孔为对钻,可见台阶状阶痕。玉琮四面有1.5厘米宽的竖槽,琮体上部由两组弦纹与螺纹斜线纹组成的装饰线,中间有一条凹线,将玉琮分为两部分;上部为简易神人纹饰,下部为神兽纹饰,组成良渚神徽。神兽为浅浮雕。

质地:黄玉。高;5.5l厘米;射面11.4厘米-—12厘米;中间圆孔为对钻,可见台阶状阶痕。孔径:8厘米玉淙四个侧面中部各有一条宽两厘米的竖槽。

自上至下分别为两组带平行阴刻线与螺文斜纹组成的装饰线、简易神人纹饰、浅浮雕神兽纹饰。玉淙透光,表面有轻微的鸡骨白土沁斑块。

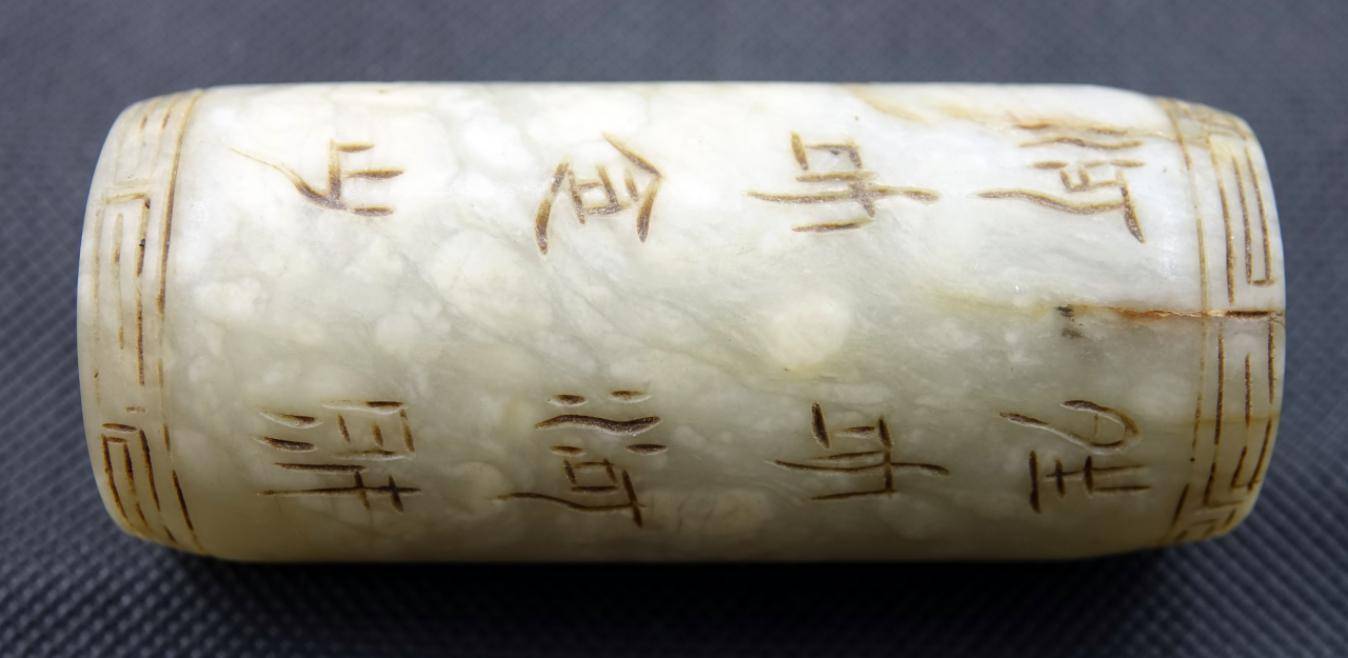

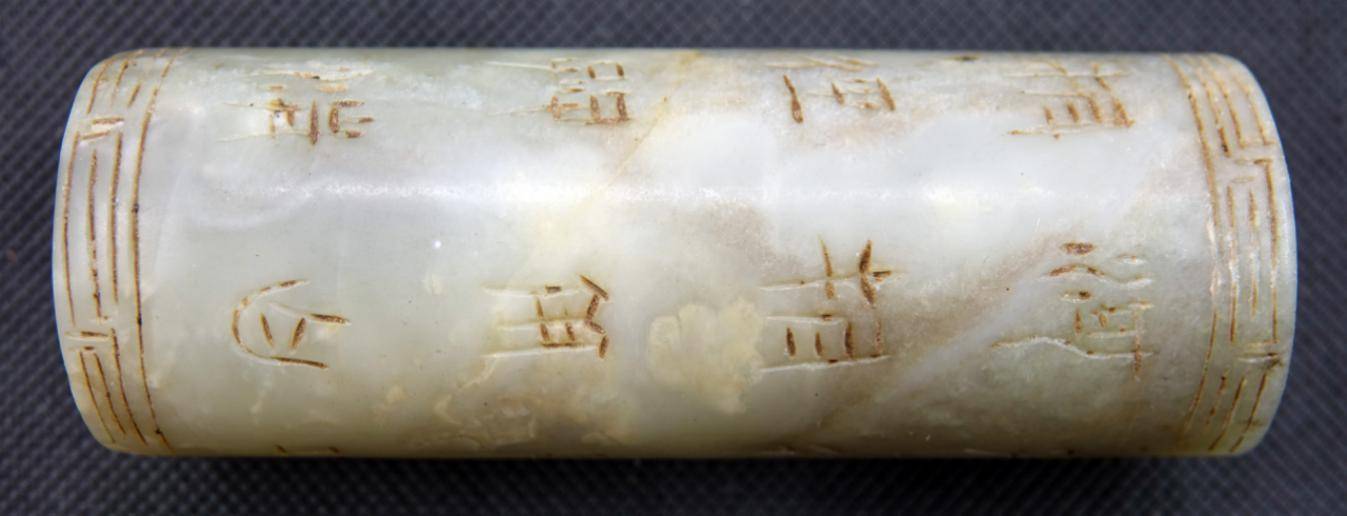

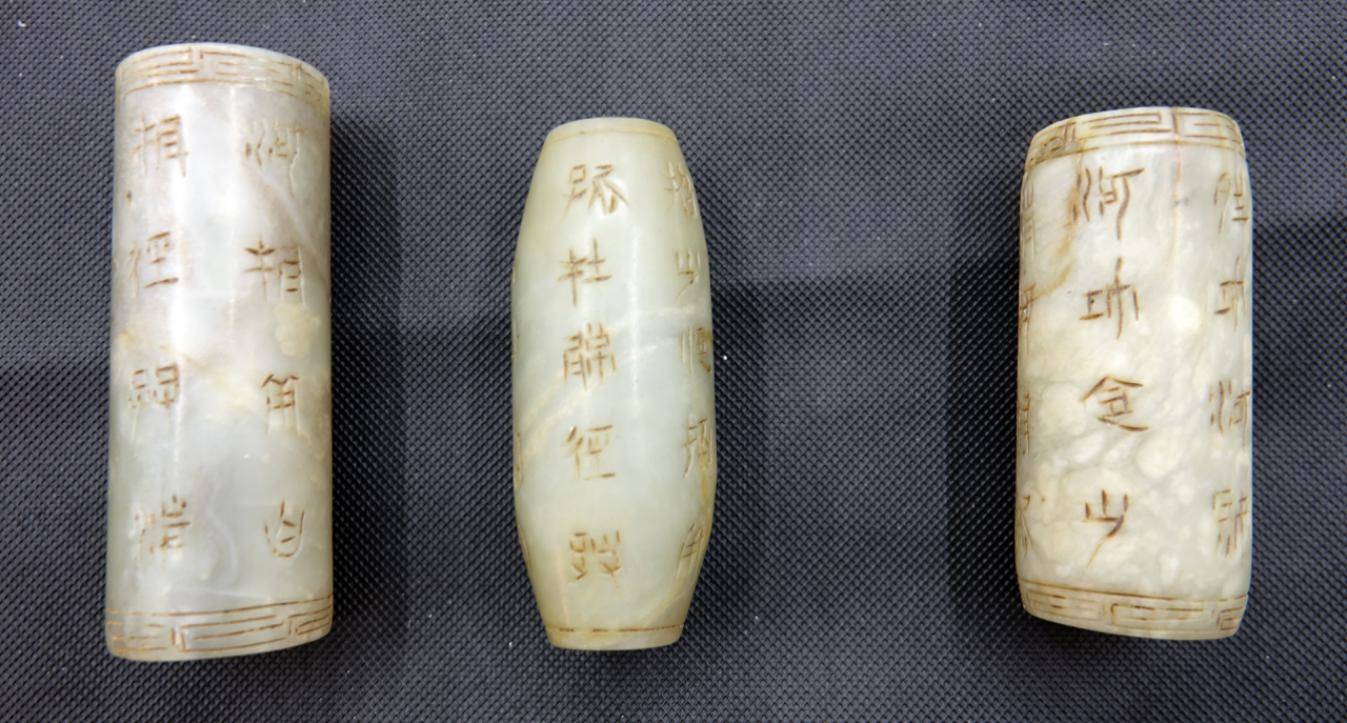

通高7.5厘米;管径3厘米,质地白玉外圆中空,两端微敛;有平行阴刻线。管体有六行古文字,每行四字,共24字。

通高9厘米厘米;管径3.4厘米;内径;2.3厘米,质地白玉外圆中空,两端有平行阴刻线。管体有六行古文字,每行四字,共24字。

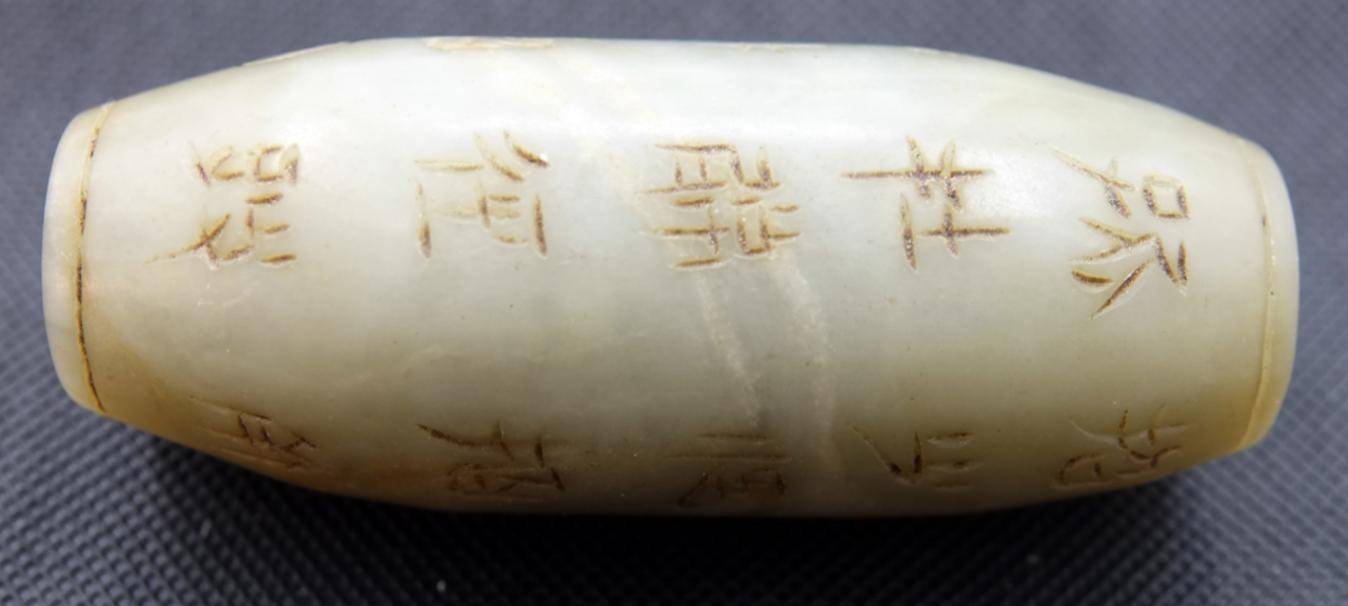

玉管通高8厘米厘米;管型椭圆,管径2.2厘米;内径;1.6厘米,质地白玉外圆中空,两端有一条阴刻线。管体有六行古文字,每行5字,共30字。

良渚文化玉器近几年部分拍卖成交记录:

良渚文化 玉琮王(顶级国 30,000.00-30,000.00万 13,800.00万 2013-06-23

良渚文化玉琮 1,400.00-1,400.00万 2,750.00万 2018-09-28

良渚文化青玉兽面琮 975.18-1,110.96万 1,029.00万 2018-05-17

良渚文化玉琮 820.00-820.00万 1,012.00万 2018-09-26

良渚文化晚期 约公元前2 300.00-500.00万 850.00万 2017-11-29

新石器时代 良渚文化 20.00-30.00万 466.00万 2017-11-28

良渚文化 神人兽面纹玉琮 400.00-500.00万 425.60万 2010-11-27

良渚文化 神人兽面纹玉璧 380.00-380.00万 418.00万 2011-01-09

良渚文化 约公元前330 80.00-120.00万 394.00万 2018-11-28

良渚文化晚期/约公元前3 300.00-400.00万 370.00万 2018-05-30

玉钺也是良渚玉器中的重要器类,被认为是王权或军事统帅权的象征物,主要出土于高等级的男性墓葬。反山十二号墓出土的象征王权的玉钺,器身两面都雕琢着凌驾于飞鸟之上的完整神人兽面纹饰,是“王权神授”的直白表露。

玉璧是良渚文化玉器中单位面积最大的器类,这种有孔的圆形玉器,不仅选材独具特色,而且自早到晚体现出追求圆大和精致并重的器形变化趋势,彰显出其日益重要的地位。玉璧在后世演化为祭天的专用玉礼器,影响比琮更为深远。

或繁或简的神人兽面纹,是良渚玉器最主要的纹饰主题,也是神崇拜最直观的表现。完整的神人兽面纹上部是头戴羽冠的神人形象,中间是圆眼獠牙的猛兽的面目,下部是飞禽的利爪。这种人与兽复合、人在复合中处于显要与主导地位的纹饰,展现了环太湖地区早期稻作文明阶段的信仰特征。

神人兽面纹在良渚古城遗址内大量发现,也遍布环太湖地区良渚文化的分布范围,并且形象统一,形态稳定,在玉器上位居核心位置,应当是良渚先民共同尊奉的地位最高、乃至唯一的神祇,标志着当时社会有着高度一致的精神信仰。不过,良渚文化墓葬中蔚为大观的用玉情景,不仅表明以琮、璧、钺等玉器为载体的精神信仰,已得到了全社会的广泛认同,同时也显示出一种建立在等级分化基础之上的规范化用玉制度业已形成。这种精神信仰功能跟社会政治、人伦 功能并重的用玉制度,恰恰体现出良渚时期发生在生产技术、社会结构和意识形态上三位一体的变化内容,从而成为疏解环太湖地区出现区域性早期国家的重要例证

神人兽面纹

神人兽面纹

良渚玉器的研究价值

良渚古城以规模宏大的古城、功能复杂的水利系统、分等级墓地(含祭坛)等一系列相关遗址,以及具有信仰与制度象征的系列玉器,揭示了中国新石器时代晚期在长江下游环太湖地区曾经存在过一个以稻作农业为经济支撑的、出现明显社会分化和具有统一信仰的区域性国家。

良渚古城遗址真实、完整地保存至今,可实证距今5000年前中国长江流域史前社会稻作农业发展的高度成就,可填补《世界遗产名录》中东亚地区新石器时代考古遗址的空缺,为中国5000年文明史提供独特的见证。

良渚古城外围存在着由许多条坝体构成的庞大水利系统,说明当时的统治者十分清晰如何规划水利设施建设和管理劳动力,这为人类了解早期国家的组织方式提供了很大帮助。(英国牛津大学教授Jessica Rawson评)