封面新闻记者 李雨心 摄影报道

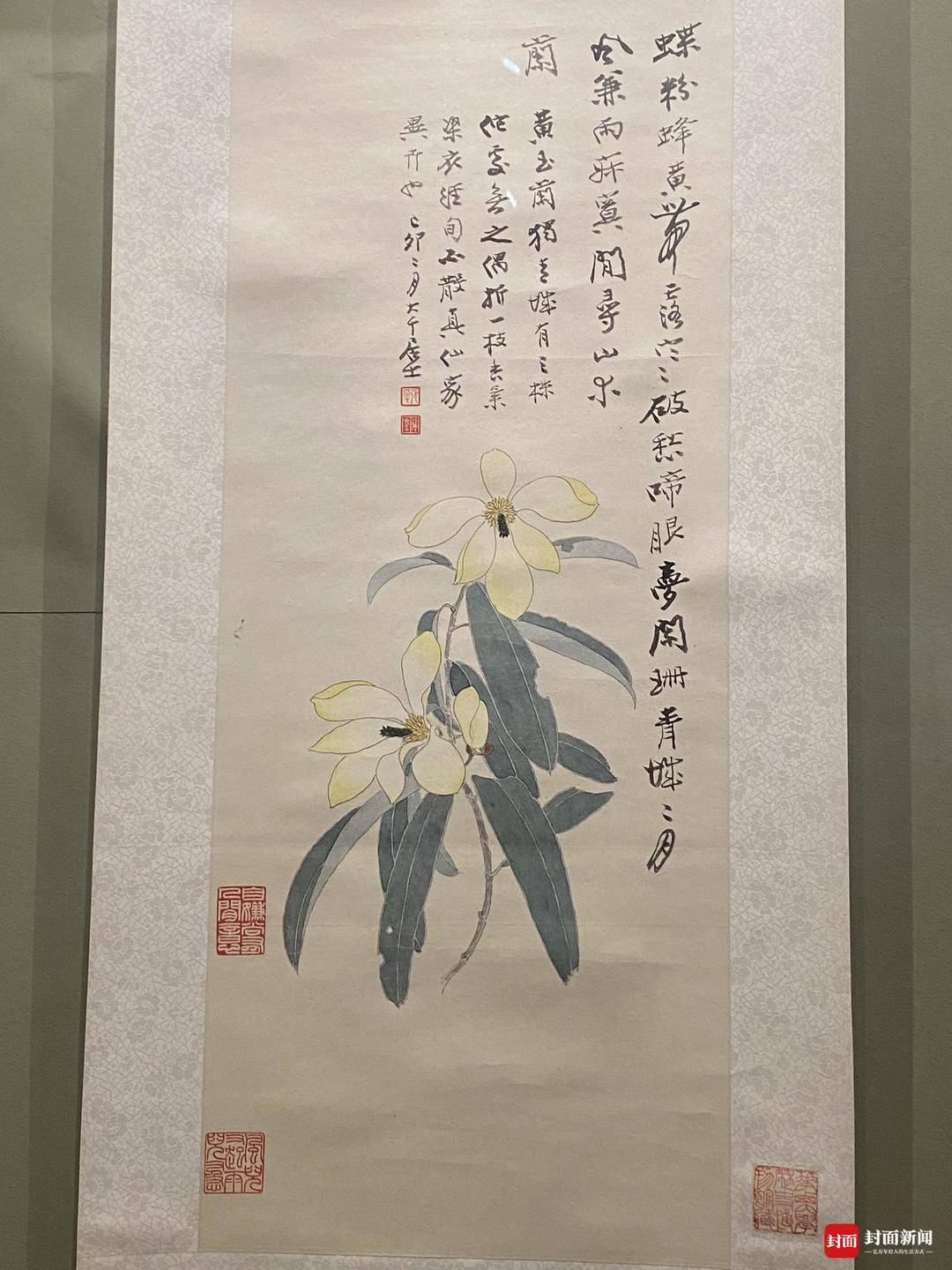

从张大千笔下生动淡雅的黄玉兰,到展现了古代画家对于自然生境细致观察的清代图卷,还有代表了中国传统植物插画最高水平的古籍……5月22日,第25个国际生物多样性日到来,今年的主题是“万物共生 和美永续”。而在锦江之畔的四川大学博物馆中,也用一场展览带领观众穿越时空,以时间和技艺为轴,领略人类与自然的隽永对话。

展览现场

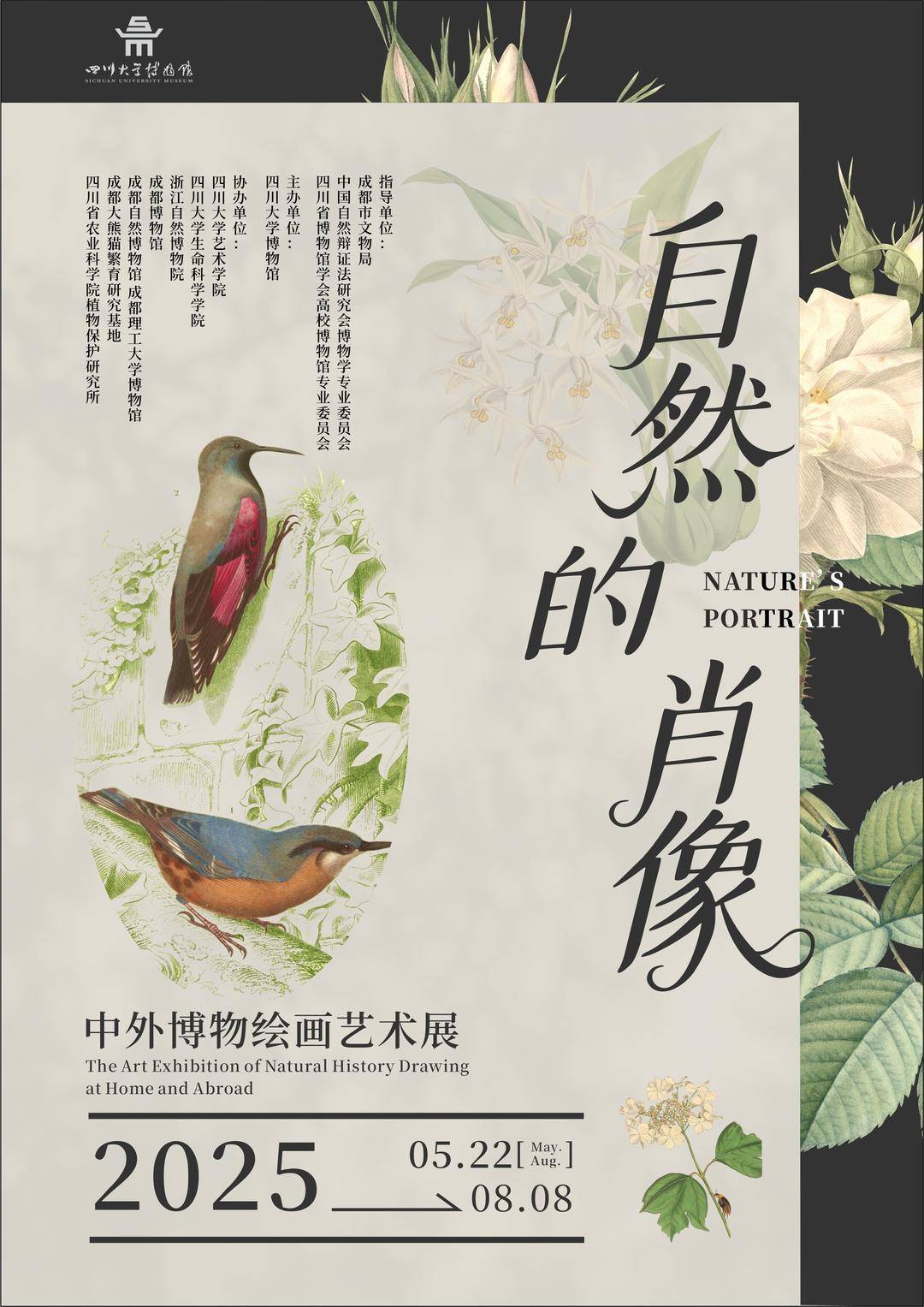

当天,“自然的肖像:中外博物绘画艺术展”在四川大学博物馆正式拉开帷幕,展览汇集了来自全球各地的博物绘画、版画和古籍等珍贵展品及标本300余件,讲述从古埃及到现代中国数千年间博物绘画的历史。

展览海报 图据四川大学博物馆

“可以说,此次展览是近年来全国范围内较大规模、体系最完整的博物绘画艺术展。”展览现场,四川大学博物馆学术与展览部主任、展览策展代表陈长虹这样说道,她向封面新闻记者缓缓道来展览背后的叙事脉络和亮点展品。

300余件展品亮相

勾勒出博物绘画的前世今生

当巨大的花束在展览的入口处吸引着观众的眼球,步入展览的同时,就仿佛掉入了“花花世界”中。循着展厅的动线走去,从古埃及时期的壁画,到中世纪手抄本中的动植物形象,再到体系完整的欧洲博物学版画等重要博物绘画艺术,还有中国现当代博物绘画……都依次呈现在观众的眼中。

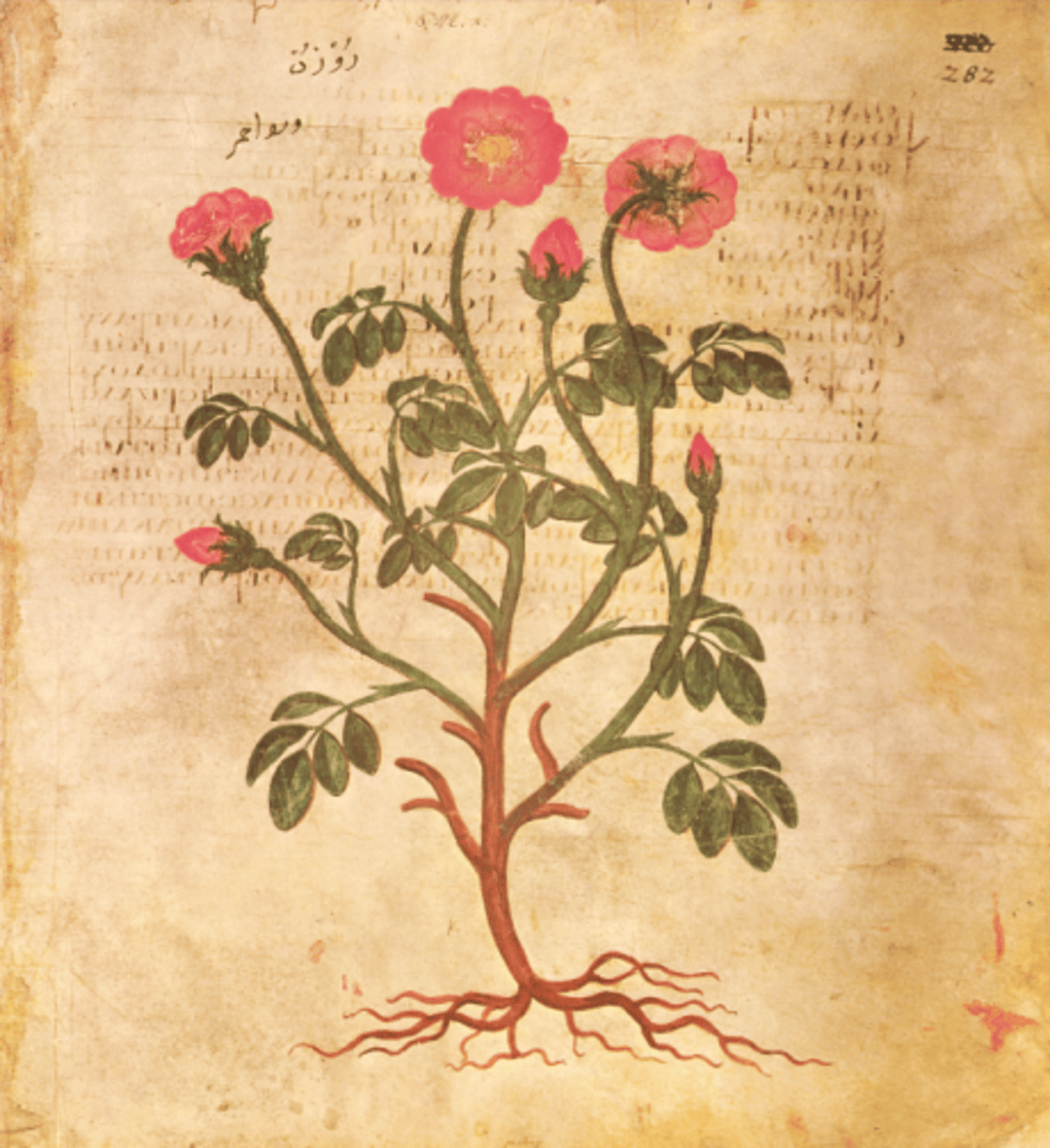

迪奥斯科里德斯《论药物》维也纳抄本 图据四川大学博物馆

博物绘画,这是人类在与自然交往过程中发展起来的一种记录自然特征的方式。人们通过对大自然仔细地观察和记录,进而图绘其形,那些能将自然特征准确呈现出来的图像,就称之为“博物绘画”。就在这场展览中,观众能够看到博物绘画长达数千年的发展历程。“我们此次展览的时间跨度很长,从古埃及时期的壁画一直讲到了现当代的博物绘画。”据陈长虹介绍,展览采用了时间线性的逻辑,共分为6个单元,展示了世界各地、古往今来各类博物绘画艺术作品,不乏首次在华亮相的世界知名博物版画作品。

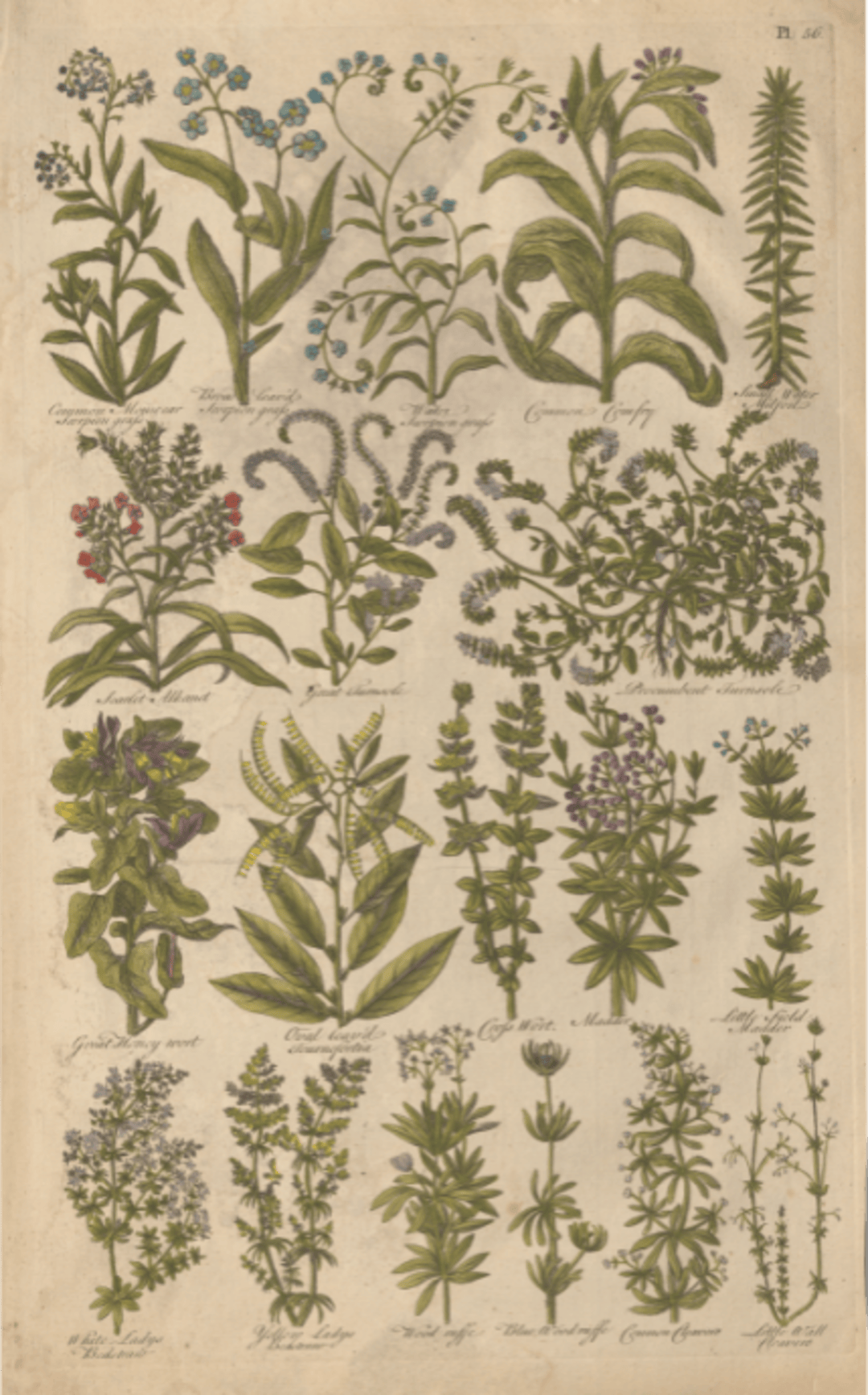

譬如,在展览的开篇“文明肇建”,主要介绍人类早期文明对自然的记录,包括古埃及的壁画、古罗马马赛克艺术、中国秦汉时代工艺美术中的自然图景等;到第二单元“手绘自然”,不仅展示了西方世界从中世纪至文艺复兴时期欧洲抄本中的动植物插图,也有东方世界包括中国传统本草图谱和花鸟画作品中的动植物图绘;而国内首次展出的15到17世纪欧洲最成体系的草药志插图,则在第三单元“梓工椠图”亮相,该单元还展示了一批中国植物木刻版画经典。

英国 约翰·希尔《英国草药志》 图据四川大学博物馆

此外,“凿铜为谱”单元精选了17-19世纪欧洲经典的博物学铜版画,“砥石如案”单元则展出了大量西方各国的石版画作品,在展览尾部的“中华新风”聚焦中国现当代博物绘画,不仅有中国植物科学画奠基人冯澄如的科学绘图,还有当代中国博物画泰斗曾孝濂的新型博物绘画作品……

“过去策划的展览,大多以历史类为主。那这一次的博物绘画展览,是把生机盎然的自然视觉,把生动的动物植物请进了我们的展厅。”陈长虹说道,如今在展厅中亮相的动物和植物的形象,是经过了人类的创作,从生动鲜活的自然本身变成了平面的图像,在这一过程中人类同样发现了它们的非同寻常的美丽。“自然本身是充满灵动的、深邃的,人类如何去认识自然,与自然和谐地相处,也许此次展览我们希望能引起观众的注意。”

邂逅张大千笔下的植物

看自然标本与博物绘画相映成趣

颜色清新淡雅的花束,缓缓绽放在水墨之前,在画家简练的线条下,便将植物的形态描绘得栩栩如生……当人们来到展览中,总会在一件展品前伫立良久,那就是一代书画大家张大千绘制的黄玉兰图轴,这也是展览中的重点展品。

“这幅作品是张大千在他的壮年时期绘制的花卉图,此前从未在馆中展出过。”陈长虹提到,也许大家都很熟悉张大千先生的山水图、人物图,却很少见到他笔下的花卉。“这幅花卉图,我们将其归入了博物绘图的展览里面,因为其形象地概括出了植物的形态特征。”

张大千《黄玉兰图轴》

有趣的是,当观众在展厅流连忘返时,不仅能邂逅平面的画作,还能偶遇不少动物的标本。原来,展览中除了海内外私人藏家的珍贵藏品和本馆古代绘画,还有来自浙江自然博物院、成都博物馆、成都自然博物馆等单位的博物画作和自然标本。

“可能当观众听到这个展览,预想看到的都是二维的绘画。但此次我们画作和真实的自然标本结合起来,同时辅以多媒体的创作展陈,让画作中的花、鸟、虫、鱼,都动了起来,它们同时构成了一个非常丰富的自然世界。”

陈长虹还提到,展览还特别设置了互动体验区,观众可通过AR技术“复活”古画中的动植物,或亲手尝试雕版印刷自然万物,感受传统技艺的魅力。同时展览还特别设计了近10款图章,皆取材于展览中博物绘画。“大家来展览中,不仅可以静静地欣赏,还能自己动手集章,收获多样的体验。”