指尖上传承瑞昌竹编

文:桂孝树

瑞昌竹编,宛如一颗璀璨的星辰,在历史的长河中熠熠生辉,散发着持久而迷人的魅力。它承载着岁月的沧桑与文化的厚重,见证了瑞昌人民的勤劳与智慧。走进瑞昌,仿佛步入了一个竹编的奇妙世界。这里山峦叠翠,竹林摇曳,宛如一幅美丽的山水画卷。那一片片翠绿的竹林,是大自然赐予瑞昌人民的珍贵礼物,为竹编技艺的诞生与传承提供了得天独厚的自然条件。微风吹过,竹林沙沙作响,仿佛在诉说着古老的故事。

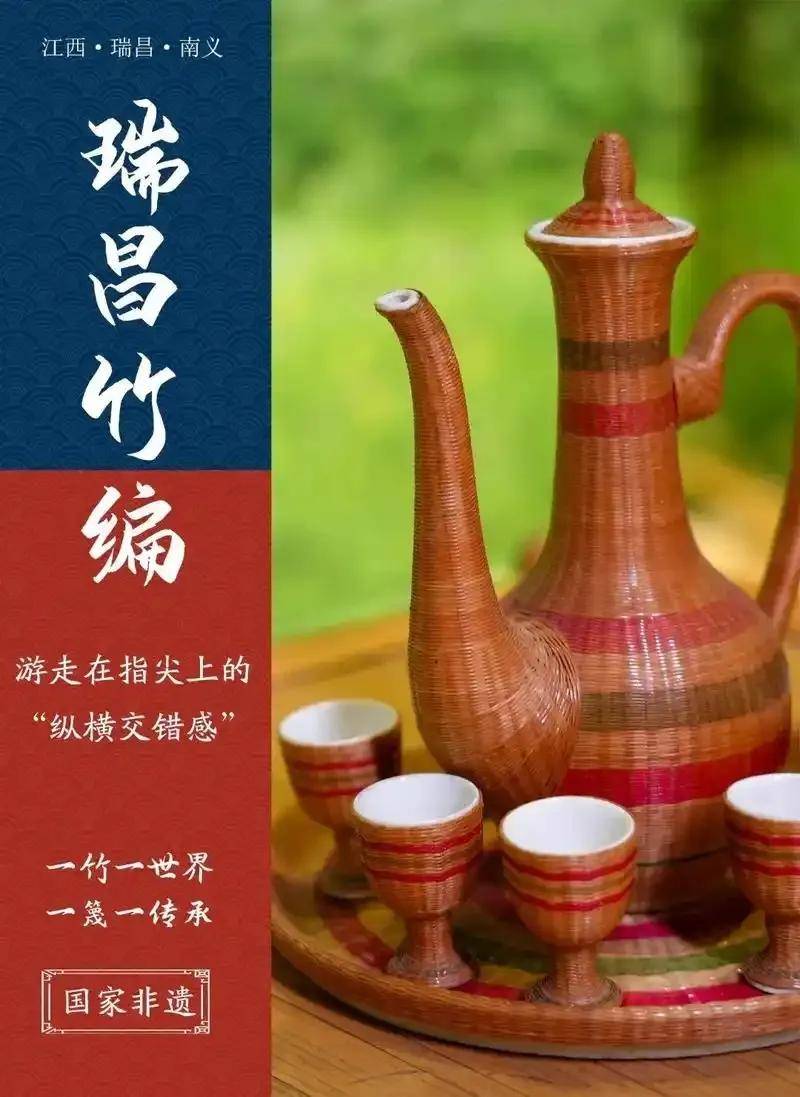

竹,在中国文化中有着特殊的地位。它象征着坚韧、正直、高洁,自古以来就是文人墨客笔下的常客。在瑞昌,竹更是人们生活中不可或缺的一部分。从日常生活用品到精美的工艺品,竹编以其独特的魅力,融入了瑞昌人民的生活点滴。瑞昌竹编的历史可以追溯到久远的过去,距今约 2500 多年。其工序复杂、编织要求高、难度较大,加之品种繁多,相关的编织工作较难用现代机器制作来代替。在瑞昌境内发掘的商周古铜矿矿冶遗址中,出土了大量运送矿石的竹筐、竹箩,这足以证明瑞昌竹编的悠久历史。

“竹刀拿得起,不怕没柴米。” 江西瑞昌的篾匠,曾是乡间令人羡慕的行当。篾匠们口口相传,是唐代诗人元结把竹子 “编出花” 的。他来瑞昌瀼溪隐居,感念村民接纳,便悬壶济世,常上山采药,所编织背篓格外精巧好用。一来二去,这细腻竹编技艺便流传开来。经过一代代能工巧匠的探索,大凡日用的床、桌、椅、凳、橱柜、簸箕、凉席等,在指尖翻飞中,立马就能成器。

清末民初,瑞昌竹编由粗制向精制过渡。二十世纪六七十年代,瑞昌市工艺美术厂的竹编工人近千人。在那个物质匮乏的年代,勤劳智慧的瑞昌人民凭借着一双双灵巧的手,将普通的竹子变成了实用的器具。从竹篮、竹筐到竹席、竹椅,每一件竹编制品都凝聚着工匠们的心血与智慧。

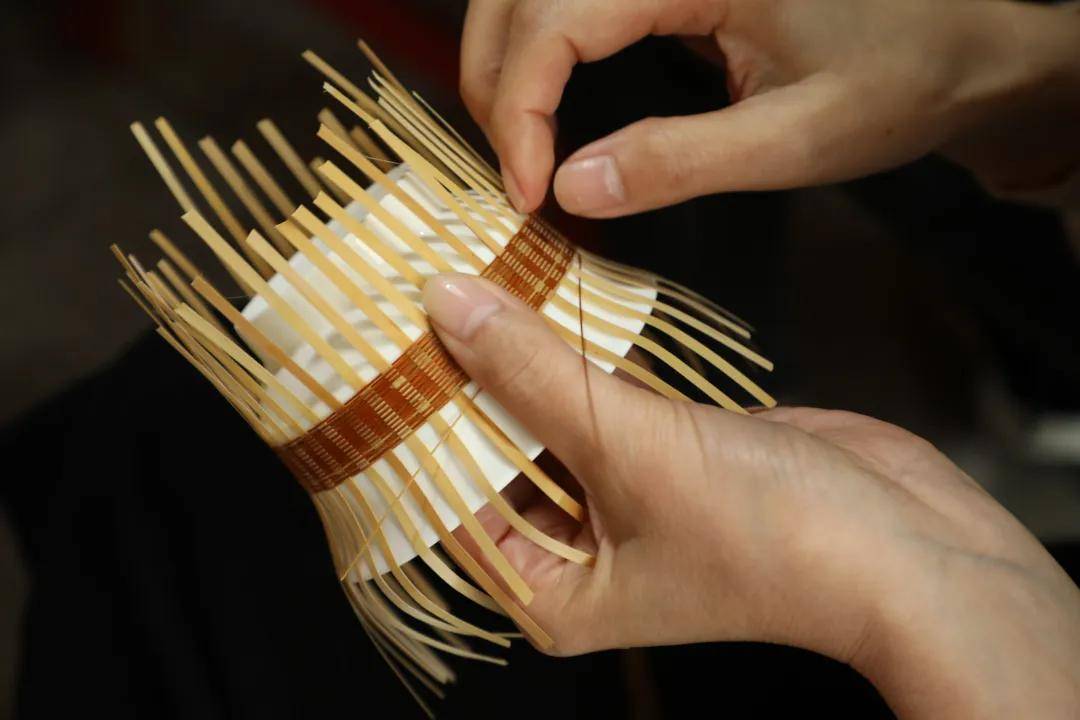

如今的瑞昌竹编,呈现出一派生机勃勃的景象。金秋时节,走进瑞昌市南义镇,沿途树木郁郁葱葱,万亩竹林随风摇曳。街道两边,不时能看见妇女坐在家门前忙着编织,一根根粗细各异的竹条在她们的手指间翻飞,她们的双手如同灵动的蝴蝶,在竹丝之间穿梭飞舞。那一根根纤细的竹丝,在她们的手中仿佛有了生命,交织成各种精美的图案。

这些老艺人,大多从小就跟随长辈学习竹编技艺,她们将这门手艺视为家族的传承,用心守护着这份宝贵的文化遗产。这里从事竹编产业的人员众多,竹编制品也最为出名,千百年来,竹编已成为所有南义人的集体记忆,编竹不仅是当地人营生的方式,更是当地乡村特色产业和非物质文化遗产的代表。

走进瑞昌竹编国家级传承人田先敏开办的南义竹编厂,厂房外堆满了竹子。竹编的过程,是一场与自然对话的艺术之旅。首先,要选取合适的竹子。瑞昌的竹子种类繁多,不同的竹子有着不同的特点和用途。老艺人们凭借着丰富的经验,能够准确地挑选出适合编织的竹子。

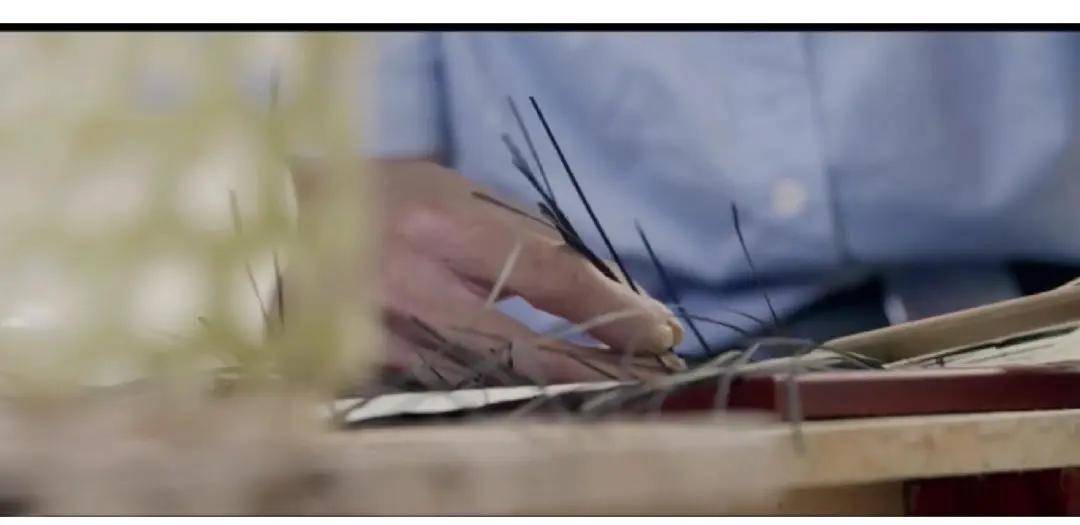

选好竹子后,工人正在操作间工作,破竹的、刮皮的、起毛的,弄出一阵声响,不一会一根根竹子就被“肢解” 成挂面一样的细线。编织的方法多种多样,有平面编织、立体编织、镂空编织等。每一种编织方法都需要艺人具备精湛的技艺和耐心。 平面编织要求竹丝排列整齐,紧密无间,图案清晰美观。艺人的双手如同魔法师一般,将一根根竹丝巧妙地排列在一起,仿佛在编织着一个美丽的梦境。他们的眼神专注而坚定,手中的动作娴熟而流畅,每一个细节都处理得恰到好处。在他们的努力下,一幅幅精美的平面编织作品诞生了,它们或描绘着山水田园的美景,或展现着花鸟鱼虫的灵动,让人叹为观止。

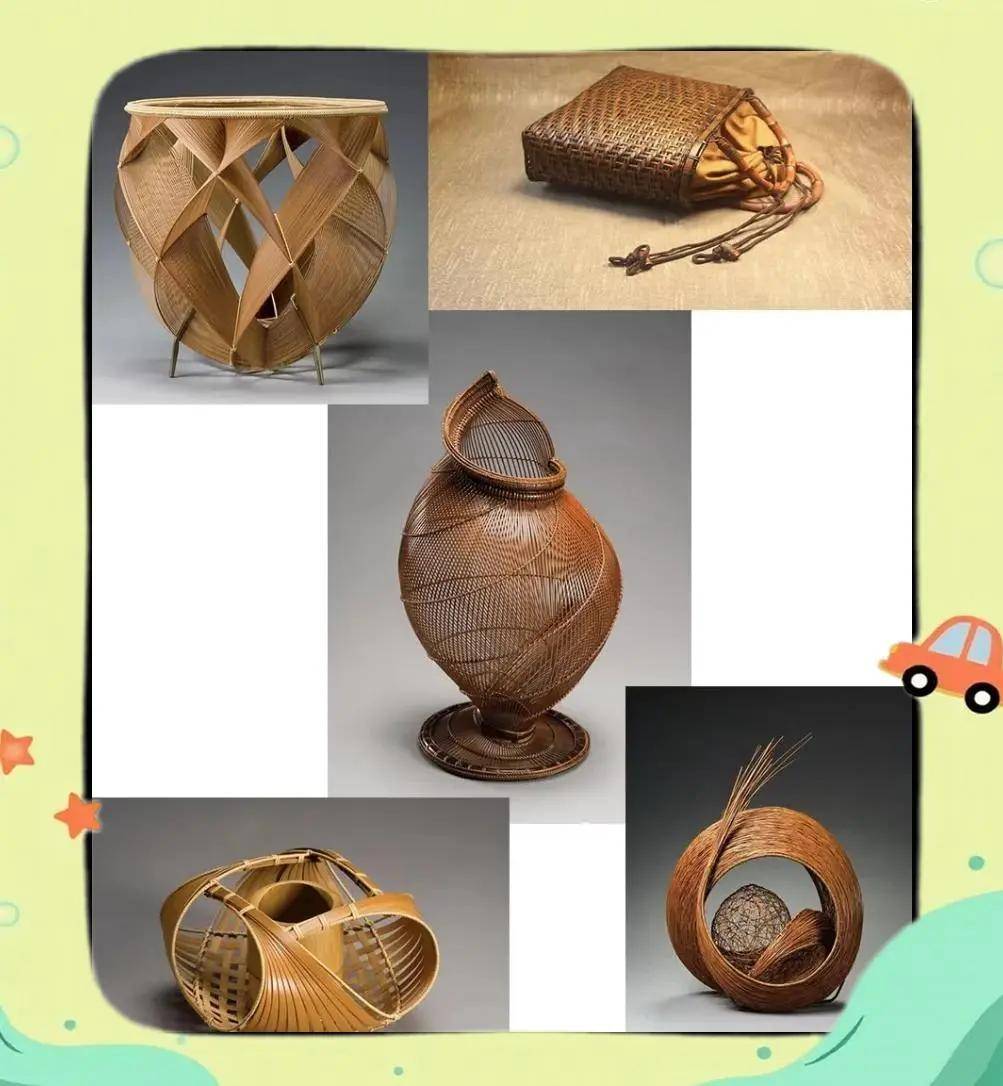

立体编织则需要艺人对空间结构有深刻的理解,能够将竹丝巧妙地组合成各种立体形状。这就像是在搭建一座微型的建筑,需要考虑到每一根竹丝的位置和角度,以及它们之间的相互关系。艺人们凭借着自己的经验和创造力,将竹丝编织成各种精美的立体造型,如动物、花卉、器皿等。这些作品不仅具有实用价值,更是一件件精美的艺术品,让人爱不释手。

镂空编织则更加考验艺人的技巧和创造力。通过巧妙地去除部分竹丝,营造出空灵、通透的艺术效果。这需要艺人对竹丝的特性有深入的了解,以及对艺术的敏锐感知。他们用手中的工具,小心翼翼地去除竹丝,如同在雕琢一件珍贵的艺术品。每一个镂空的部分都经过精心设计,既不能过于稀疏,也不能过于密集,要恰到好处地展现出竹编的艺术魅力。

竹编工艺工序复杂,要求精密、细腻,难度大,主要工序有去蔸、去梢、破竹、劈条、去篾黄、取层、拣篾、刮篾、煮篾等。手艺人要将一根竹子收拾干净,按照产品的规格锯成长短不一的竹段,再放到 80℃左右的高温水池里,倒上食用碱,反复清洗去污,然后再晾晒、烘干,历经十多道工序,一件竹编工艺品才能完成。

在编织过程中,艺人还会根据不同的需求,进行染色、上漆等装饰处理。这些装饰不仅能够增加竹编制品的美观度,还能起到保护作用,延长其使用寿命。经过一道道复杂的工序,一件精美的竹编制品终于诞生了。它不仅是一件实用的器具,更是一件充满艺术价值的工艺品。

在成品展示馆内,陈列着各种各样的竹编制品,花钵、花篮、动物造型的水果盒、礼品盒…… 上百种竹编工艺品琳琅满目。从古老的农具到精美的工艺品,每一件都诉说着瑞昌竹编的辉煌历史。在这里,你可以看到老艺人现场展示竹编技艺,感受他们对这门手艺的热爱与执着。

艺人们不仅钻研传统的竹编用具,更结合现代需求创新开发新式的竹制品,让非遗竹编与时俱进。如今的瑞昌竹编工艺品,不仅在国内市场上受到欢迎,还远销意大利、新加坡、马来西亚、俄罗斯、瑞典、希腊、日本等多个国家。

瑞昌竹编的魅力,不仅在于其精湛的技艺,更在于它所蕴含的文化内涵。每一件竹编制品,都承载着瑞昌人民的生活智慧和情感寄托。在过去,竹编制品是瑞昌人民生活中不可或缺的一部分,它们见证了人们的喜怒哀乐,记录了岁月的变迁。比如,一个普通的竹篮,可能是一位农妇去田间劳作时的伙伴,它承载着收获的希望;一张精美的竹席,可能是一家人夏日里的清凉慰藉,它见证了家庭的温馨。竹编不仅仅是一种技艺,更是一种生活方式,一种对美好生活的追求。如今,虽然时代在发展,人们的生活方式发生了巨大的变化,但瑞昌竹编依然以其独特的魅力,吸引着人们的目光。它像是一位穿越时空的使者,将古老的文化与现代的生活连接在一起。

瑞昌竹编作为非物质文化遗产,其传承面临着诸多挑战。尽管竹编工艺品受到了不少人的喜爱,但在现代社会的快节奏生活中,人们更加倾向于使用便捷、时尚的现代产品,竹编制品的市场需求逐渐受到一定的限制。

同时,由于竹编技艺的学习需要花费大量的时间和精力,很多年轻人不愿意继承这门古老的手艺,导致竹编艺人的数量日益减少,传承面临着一定的挑战。但是,瑞昌的竹编艺人们并没有因此而气馁,他们依然坚守着这门古老的技艺,不断探索创新,努力让瑞昌竹编在新时代焕发出新的生机与活力。他们深知,竹编技艺不仅仅是一种手艺,更是一种文化的传承,一种民族精神的体现。

幸运的是,有一群热爱竹编技艺的人,他们在努力守护着这份宝贵的文化遗产。为了更好地传承和发展瑞昌竹编工艺,当地政府和相关企业也采取了一系列积极的措施。一方面,积极推动竹编技艺走进校园,通过举办展览、非遗进校园等形式,让更多的年轻人了解和喜爱竹编艺术。孩子们在课堂上,听着老艺人讲述竹编的故事,看着他们现场展示竹编技艺,心中充满了好奇和敬佩。他们亲手触摸着竹丝,感受着竹编的魅力,也许在他们幼小的心灵中,已经种下了一颗热爱竹编的种子。

另一方面,竹编厂注重人才培养,在国家级“非遗” 传承人及省级 “非遗” 传承人的带领下,每年开展技艺培训活动,传承传统技艺。这些培训活动不仅吸引了当地的年轻人,还吸引了一些外地的爱好者前来学习。他们在这里学习竹编的技艺,感受竹编的文化,为竹编的传承和发展注入了新的活力。

此外,政府还通过与企业合作,创新发展模式,如南义镇矿山修复 + 竹编非遗文化保护园项目的签约,在对废弃矿山进行生态修复的同时,结合南义非遗竹编文化保护,传承和弘扬地方竹编文化。这个项目不仅为竹编的传承和发展提供了新的平台,也为当地的生态环境保护做出了贡献。

翠竹幽幽,满溢生机。瑞昌竹编,这一古老的技艺,正承载着瑞昌人民的智慧和情感,在新时代的舞台上绽放出更加绚丽的光彩。一些有识之士还将瑞昌竹编与现代设计理念相结合,开发出了一系列既具有传统特色又符合现代审美需求的竹编产品。

这些产品不仅在国内市场上受到了欢迎,还远销海外,为瑞昌竹编的传承与发展注入了新的活力。比如,一款结合了现代简约风格和竹编工艺的灯具,既具有实用性,又具有艺术感,成为了很多年轻人喜爱的家居装饰品。

瑞昌竹编,是瑞昌人民的骄傲,也是中华民族的瑰宝。它见证了历史的沧桑变迁,承载着人们的情感寄托。在这个快速发展的时代,我们应该珍惜这份宝贵的文化遗产,让瑞昌竹编这颗璀璨的星辰,在历史的天空中继续闪耀着光芒。(图片来自网络如有侵权请联系撤掉)