在人工智能与大数据重塑教育评价体系的今天,传统艺术教育正面临一场深刻的范式转变。书法,这门以“心手合一”为核心的艺术,曾因评价标准的主观性而难以量化。而数字化书法教室的出现,不仅革新了教学方式,更通过技术手段构建起一套全新的艺术评价体系——它让“墨香”可计算,让“笔意”可量化,为艺术教育注入科学性与客观性。

传统书法教学中,学生作品的评价高度依赖教师的主观判断,缺乏统一标准,导致教学效果难以持续优化。而数字化书法教室通过AI技术,将“笔法、结构、章法”等核心要素转化为可量化指标。例如,羿飞教育的“翰墨派云书法教室”内置的AI笔法分析系统,能实时捕捉学生的运笔轨迹,生成包括“提按力度”“行笔速度”“转折角度”等20余项数据维度。这些数据不仅帮助学生精准定位问题(如“横画倾斜度超标”“顿笔时长不足”),还能通过算法生成“书写健康度报告”,为教师提供科学的教学依据。这种数据驱动的评价模式,让艺术教育摆脱“玄学”标签,走向精准化、科学化。

数字化书法教室的另一大突破,在于它通过数据共享机制,将书法学习从“单兵作战”转变为“群体共创”。例如,羿飞教育的“云端双师系统”允许学生上传作品后,系统自动匹配风格相近的作品形成“学习小组”。这种“数据+协作”的模式,让书法教育从封闭走向开放,从孤立走向共生。

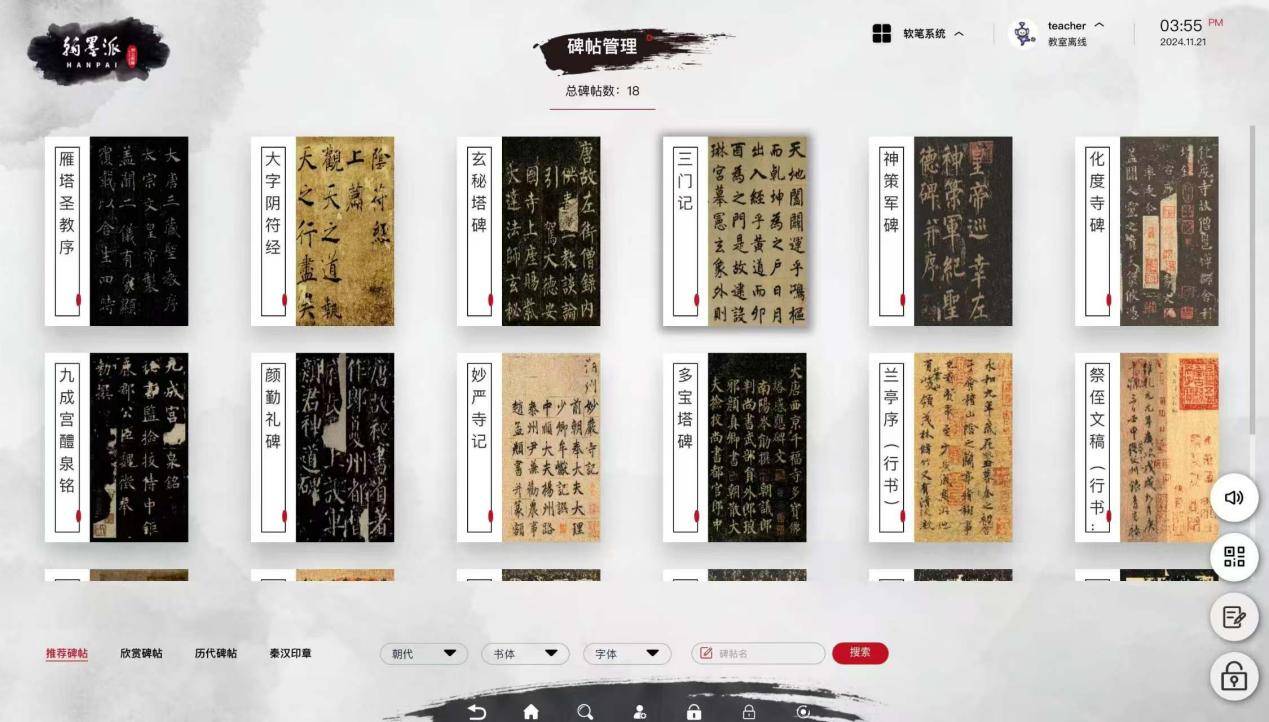

数字化书法教室的价值,远不止于技术层面的革新,更在于它为传统文化提供了新的解读方式。通过大数据分析,系统能揭示书法演变的深层逻辑。例如,羿飞教育的“翰墨派云书法教室”整合了历代碑帖的笔法数据库,学生在临摹时,系统会自动标注该笔画在不同历史时期的演变轨迹。一名学生在练习“永”字八法时,通过数据对比发现,唐代的“钩笔”比宋代更强调“出锋”,这一发现直接关联到唐宋书法美学的差异。此外,系统还能通过“风格聚类”功能,分析学生作品与历代名家的相似度,帮助其理解个人风格的文化渊源。这种“数据+文化”的双重解码,让书法学习不再是简单的技法复制,而成为一场跨越时空的文明对话。

从甲骨文的刻痕到数字屏幕的光影,书法教育始终在与时代同行。而数字化书法教室的诞生,正是传统艺术与现代科技共同书写的新篇章——它不仅让古老的墨香穿越千年而来,更让每个握笔的少年,在数据与人文交织的浪潮中,找到了属于自己的文化坐标。