清代官窑瓷器如何在民间广泛流传?

清代官窑瓷器以其精湛工艺与历史价值,成为收藏界的瑰宝。那么,这些专为皇家烧制的瓷器是如何流入民间的呢?本文将带您揭开这一历史面纱。

一、御窑厂次色瓷器的变价处理

清代御窑厂对“次色瓷器”的处理方式,是民间官窑瓷器的重要来源之一。所谓次色瓷器,即未达到御用标准的瓷器,其处理方式在雍正六年(1728年)发生重大变革。此前,明代隆庆、万历时期多采用砸碎掩埋或散落厂内的方式,管理较为粗放。而督陶官唐英到任后,首次提出系统性处理方案:将落选瓷器按年估价登记造册,随入选御品一同运交内府贮存,或通过“变价出售”换取现银,甚至用于赏赐。这一制度既避免了资源浪费,又为民间提供了获取官窑瓷器的合法途径。

二、官窑瓷器的赏赐与流通机制

除变价销售外,清代皇室常将官窑瓷器作为赏赐之物赠予功臣、王公贵族或外交使节。例如,唐英在奏折中提及次色瓷器可“于赏赐时用”,暗示其通过赏赐渠道流入权贵阶层。这些受赐者可能通过转售、继承或赠予等方式,使官窑瓷器逐渐流向民间市场。此外,清代官窑实行“官搭民烧”模式,即官府委托民间窑场烧制瓷器,并支付工本费。这种模式虽以官方需求为主,但客观上促进了官窑技术与民窑的融合,部分民窑精品可能因工艺接近而被误认为官窑器。

三、历史变迁与宫廷管理的影响

清代政权更迭与宫廷动荡也加速了官窑瓷器的民间流转。例如,晚清时期国力衰微,皇宫库存可能因战争、经费短缺或政治腐败被私下变卖。据《清宫瓷器档案全集》记载,御窑厂次色瓷的变价销售需登记造册,但在监管不严的情况下,部分瓷器可能通过灰色渠道流入民间。此外,清末民初的社会动荡导致大量宫廷旧藏散佚,进一步增加了民间官窑瓷器的来源。

四、官窑瓷器的文化价值与市场吸引力

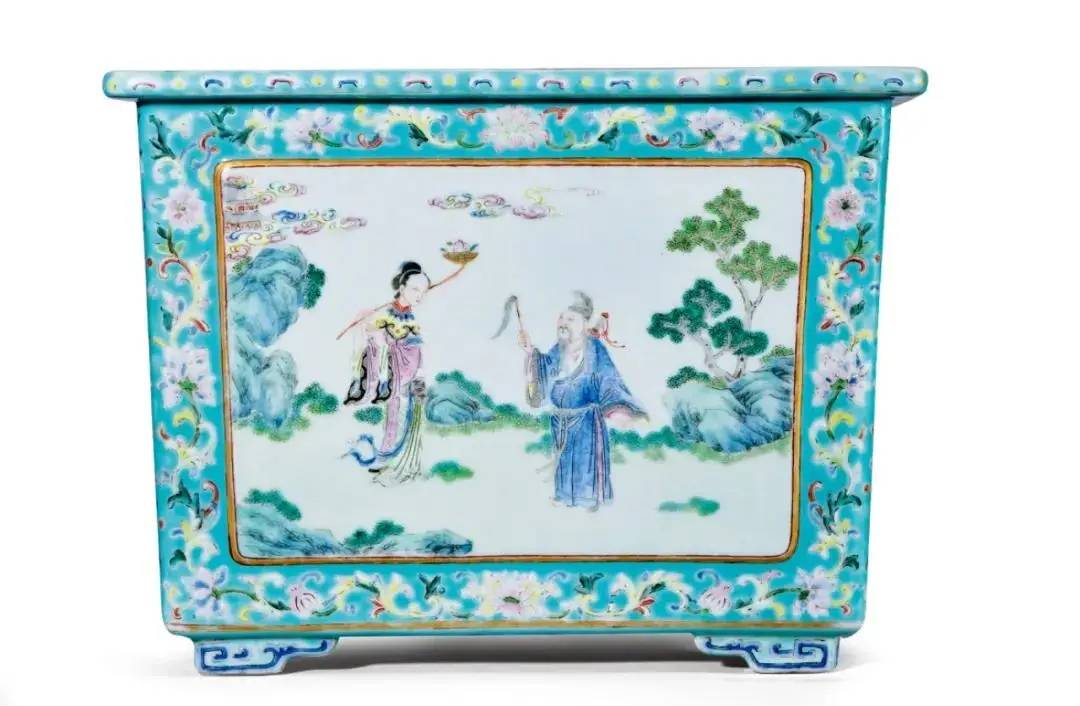

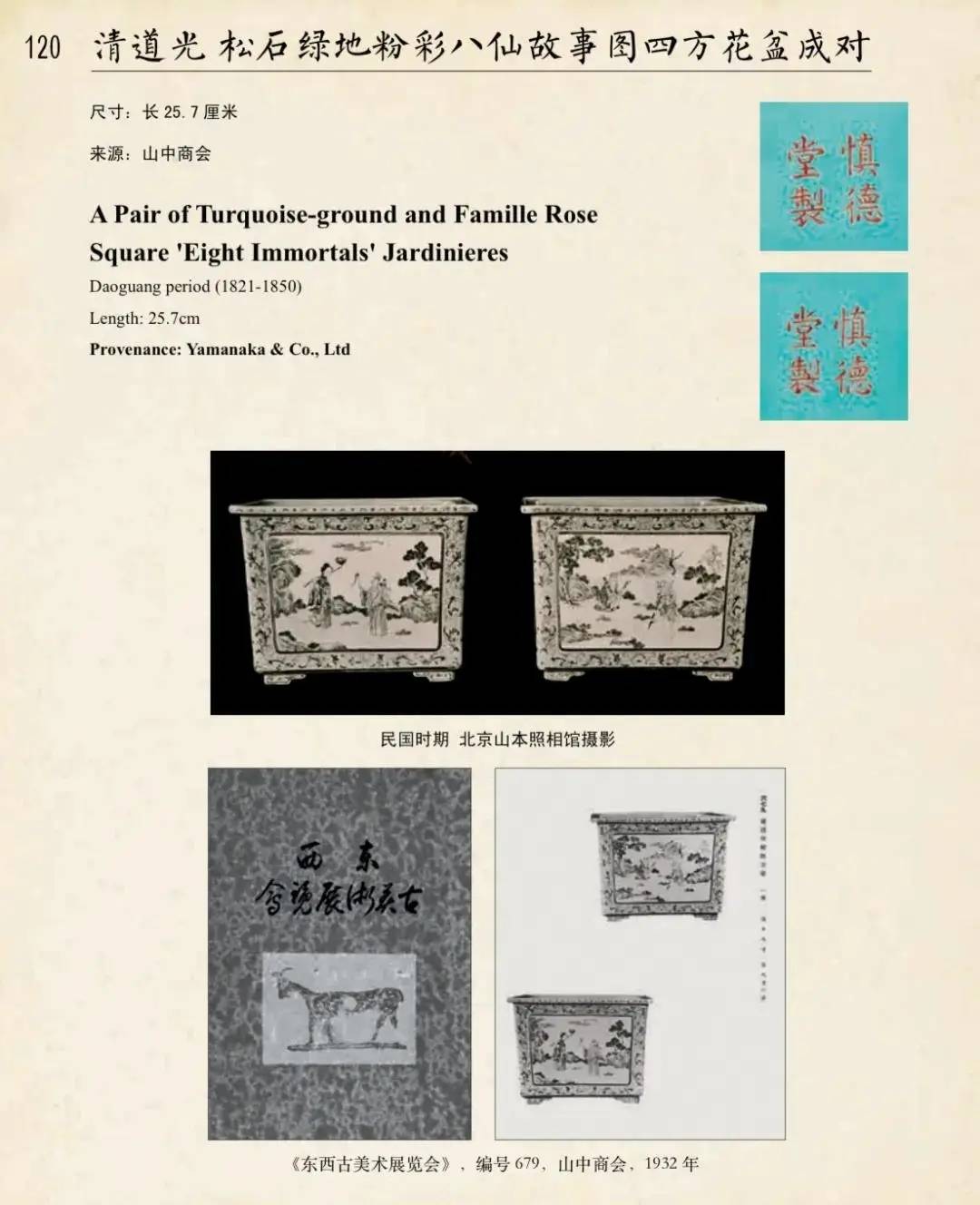

清代官窑瓷器的历史与文化价值使其成为收藏界追捧的对象。其制作工艺代表了当时陶瓷艺术的巅峰,如珐琅彩、粉彩等技法融合了中西文化元素,具有极高的艺术价值。经济层面,拍卖市场上清代官窑瓷器动辄千万的成交价,反映了其投资属性与稀缺性。这种文化与经济的双重价值,推动了民间对官窑瓷器的持续关注与流通。

五、鉴定技术与市场规范化的推动

随着收藏热潮兴起,官窑瓷器的鉴定技术逐渐成为民间流通的关键。例如,通过底款识别、釉面分析、胎质对比等方法,可区分御用瓷与民窑仿品。专业鉴定书籍与资源的普及,也帮助藏家避免购入赝品,进一步规范了市场流通。值得注意的是,清代官窑瓷器的流传并非单一路径,而是变价销售、赏赐、社会动荡等多种因素共同作用的结果。

希望对藏友有所帮助或者引起你的一些小兴趣,少走弯路。关于民间藏品想出手的藏友们请多多关注我们,还是要尊重藏品的客观事实,实事求是,以诚相待!你的认可才是最重要的肯定。

希望对藏友有所帮助或者引起你的一些小兴趣,少走弯路。关于民间藏品想出手的藏友们请多多关注我们,还是要尊重藏品客观事实,实事求是,以诚相待!你的认可才是最重要的肯定。

↑↑圖↑↑ — 刘-姗-姗 — ↑↑圖↑↑

鉴定 / 征集 / 投资 / 拍卖