现象学并非固定的理论和方法,而是一场思想运动、一种哲学姿态。“回到实事本身”关注的是意识的发生、生存的经验、意义的建构。现象学家乐于凝视那些被传统哲学和日常认知忽视的范畴,比如身体、情感、潜意识、遗忘、缺席、边缘领域、日常生活等等。

《以现象学之名》尝试呈现其中的一小部分。比如,以现象学的姿态解读胡塞尔和海德格尔的思想经典,将其带入当代语境;基于生活世界的构想,现象学地描述社会生活和文化艺术,尝试建构一门生活艺术哲学;在跨文化现象学的框架下,一方面积极探索汉语现象学的可能性,同时充分关注诸如非洲等哲学地图的边缘领域,以更为整全的当代眼光审视哲学这一全人类的思想事业。

未来哲学丛书

以现象学之名

王俊 著

本书亮点

1. 提供当代汉语学界现象学哲学研究的诸多新思路和新话题

本书集结王俊教授多年研究成果,旨在激活新时代语境下的现象学哲学研究,推动现象学中国化进程。借由本书,我们可以一窥当代中国现象学研究的基本面向。

2. 对哲学经典做非经典研究,使其更具当代性和问题意识

现象学不仅有胡塞尔、海德格尔,有梅洛-庞蒂和列维纳斯,还有沙普、罗姆巴赫,更有施泰纳和博伊斯。在本书中,作者从不同视角入手,梳理了现象学运动的脉络,呈现了现象学运动的当代发展。

3. 贯通经典现象学研究与当代生活艺术哲学

作为一种方法的现象学,已经不单纯局限于纯哲学领域,而且已经渗透到了艺术和广义上的文化领域。在作者看来,甚至喝酒中也存在现象学方法和现象学意识。现象学并不是一门故步自封的纯学术的学问,它本身就与生活世界紧密相连。

4. 将现象学发展为一种跨文化哲学和全球哲学

当今时代是全球化的时代。作者从现象学基本原理出发,构想一种跨文化的现象学,由此将研究目光转向非洲哲学等处于世界哲学地图边缘域的研究对象。

作者简介

王俊

浙江大学求是特聘教授,德国维尔茨堡大学哲学博士,现任浙江大学哲学学院院长、外国哲学研究所所长,入选国家万人计划哲学社会科学领军人才。目前主要研究领域为当代欧陆哲学、现象学、跨文化哲学等。

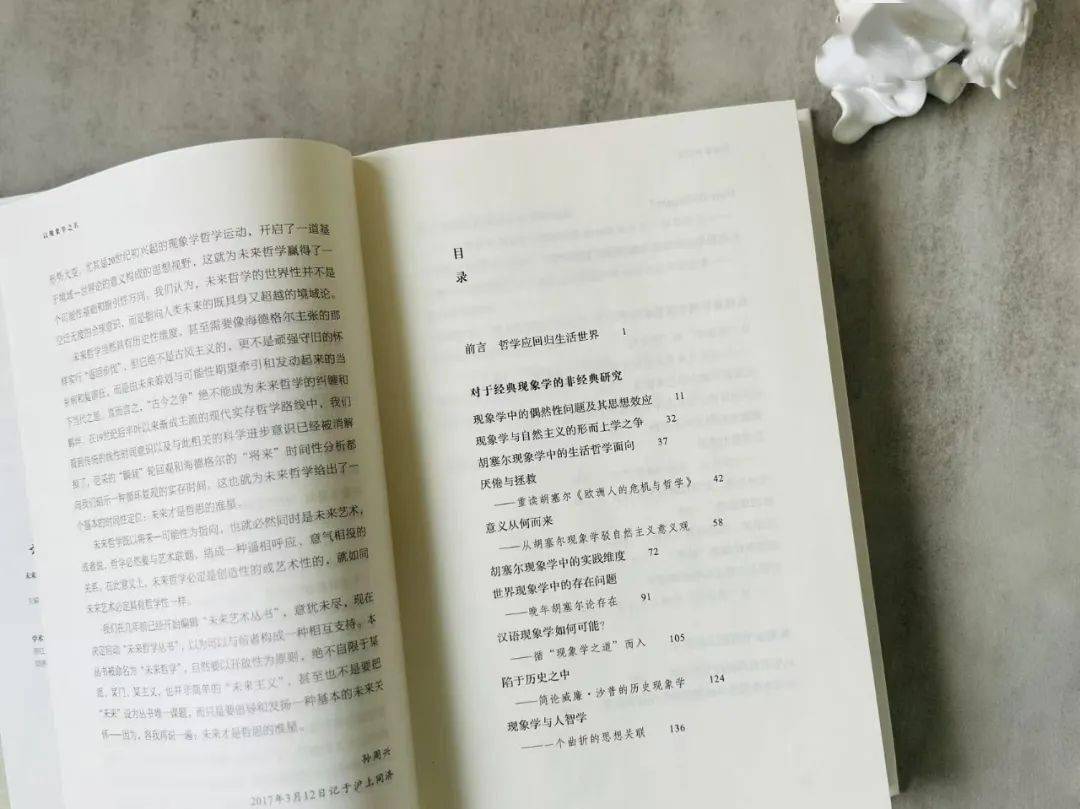

目录一览

前言 哲学应回归生活世界

现象学中的偶然性问题及其思想效应

现象学与自然主义的形而上学之争

胡塞尔现象学中的生活哲学面向

厌倦与拯救

——重读胡塞尔《欧洲人的危机与哲学》

意义从何而来

——从胡塞尔现象学驳自然主义意义观

胡塞尔现象学中的实践维度

世界现象学中的存在问题

——晚年胡塞尔论存在

汉语现象学如何可能?

——循“现象学之道”而入

陷于历史之中

——简论威廉·沙普的历史现象学

现象学与人智学

——一个曲折的思想关联

Über Heidegger?

——浅析京特·安德斯的海德格尔批判

从海德格尔的宗教现象学到哲学密释学

——兼论信仰经验的密释学性质

从现象学到生活艺术哲学

从“现象学”到“现象行”

——对当代现象学实践化转向的一个新解读

从现象学到生活艺术哲学

《认识世界:古代与中世纪哲学》译后记

现象学视野下的事与物

艺术重归生活

——从尼采、施泰纳到博伊斯

精神生活、日常经验与未来哲学

醉酒现象学

元宇宙、生活世界与身体

加速时代如何“说理”

有限与无限之间的阐释艺术

——对“阐释学”的现象学分析

从现象学到跨文化哲学

从生活世界到跨文化对话

从作为普遍哲学的现象学到汉语现象学

基于空间经验重绘世界哲学地图

——空间现象学视野下的考察

作为跨文化哲学实践的“多极对话”概念浅析

以跨文化的视野扩大哲学研究的范围

追寻非洲哲学

《非洲哲学:跨文化视域的研究》译后记

作为去殖民化概念的“非洲”

——尼雷尔“非洲统一”思想初探

我们为什么要研究非洲哲学?

作为马克思主义宗教学研究方法的宗教现象学

文章列表

精彩试读

作为拯救力量的现象学

那么,如何才能克服危机,获得拯救?胡塞尔在他的演讲中对此已多有阐述。在演讲的最后,他说道:

欧洲生存的危机只有两种解决办法:或者欧洲在对它自己的合理的生活意义的疏异中毁灭,沦于对精神的敌视和野蛮状态,或者欧洲通过一种最终克服自然主义的理性的英雄主义而从哲学精神中再生。

当人类面对危机时,他们要么向下沉沦,陷入“对精神的敌视和野蛮状态”,要么自我拯救,而这种精神层面上的拯救只有借助“理性的英雄主义”方有可能。

具体地说,对于当今自然科学所导致的危机,胡塞尔认为,克服的途径乃是对这种已经被绝对化、极端化的思想方式进行重新反思,把它重新回溯到作为一切思想方式之基地的生活世界中去,追溯作为结果呈现的意义的主体构建,追溯一种隐而不显的意义根源性和丰富性。胡塞尔认为,一方面,对生活世界的把握是现象学的任务;而另一方面,作为切入主体性层面和把握视域结构的步骤,心理学至关重要。但是,旧有的心理学(比如材料心理学、“白板说”的心理学)并不具备这种把握能力,因为这种心理学本身就是按照自然科学的客体主义模式被构造的。它全然接受了自然科学的定义和方式,一方面是数学化和极端理念化的,另一方面则停留于主客二元论,按经验的实证主义原则将心理和精神问题视作人的实在方面,或将其归于一个幼稚的客观基地。因此,它“完全不可能按照其固有本质意义将心灵——而这种心灵毕竟就是我,是行动着的,遭受着痛苦的我——变成研究的主题”,作为自然科学中一门特殊科学的“心理学历史实际上是危机历史”。在胡塞尔眼中,“只当布伦塔诺要求有一种作为有关意向体验的科学的心理学,才提供了一种能够进一步发展的推动……一种真正的方法——即按照精神的意向性把握精神的根本性质并由此出发建立一种无限一贯的精神分析学的方法——的产生,导致了超越论的现象学。它以唯一可能的方式克服自然主义的客观主义和各种形式的客观主义”。由这种意向性心理学出发而达到的现象学能够提供一种完全不同于自然主义的把握方式,在根源处把握事情、把握纯粹的主体直观经验,即“进行哲学思考的人从他的自我出发,而且是从纯粹作为其全部有效性的执行者的自我出发,他变成这种有效性的纯粹理论上的旁观者。按照这样的态度,就成功地建立起一种具有始终一贯地自身一致并与作为精神成就的世界一致的形式的绝对独立的精神科学”。这种意向性心理学以及超越论哲学的课题是主观一相对的、历史丰富的普全视域的世界,是生活世界的世界,被如此理解的世界已经在现代的客观主义研究实践中被遗忘了。先验哲学建立在反思的基础上,它是对责任主体的思义(Besinnung),这个世界便是如此显现给这个主体的。而科学化的世界观点在遗忘视域的意识主观性的同时,也遗忘了主体。因此,哲学作为克服危机的道路在今天显得不可或缺。一方面,它提醒人们保持主体的责任;另一方面,则通过发生的视域构造理论为现代科学奠基,论证客观主义科学对生活世界的回溯性和依附性。

所以,胡塞尔的现象学最终要把握的是一个可以回溯到主观领域的世界,即一个普全视域,作为指明关系而组织起来的我们所有经验对象之权能性的游戏场——这里揭示的是世界的视域特征。这意味着,相关对象总是在相关经验领域中保持置身状态(Einbettung)。几何学起源于丈量土地的例子已说明,科学是起源于前科学的生活视域的。这种回溯在很多科学分支中都存在,比如算术和日常生活中的计数、医学和治疗疾病等。它们都与一种前科学的实践技艺相联结。希腊人正是在这个意义上将立足于实践技艺之上的知识称为“技术”(techne)。但是,现代科技则意味着一个独立的、割断视域联系的认识过程,科学认识成为一种“单纯的”技术。在技术时代,哲学理性就是要回溯研究技术背后的视域联系或者主体相关物;而如果我们再往回追溯,则存在一个普全的视域,这就是生活世界。生活世界是为一切具体视域奠基的超越论基础,是人类生存的最全面、最原初的层面。它是一个无所不包的基地,所有的视域可能性都积淀于其中,包括自然科学在内的所有具体的视域和思想方式都是其中的一种局部可能性。

对于根源和普全视域的回溯使人们有可能从整体上观照这个我们栖身其间的变动不居的世界,从整体上把握科学技术的来源和界限,从而具有一种对待世界之物的超功利态度,具有一种从条块分割的专业主义和工具化视角中解放出来的自我意识。阿伦特将这种姿态称为“人文主义态度”。这是一种文化能力和审美品质,是无功利的,它凝聚为有教养的个人的精神气质。这种精神气质和教养应当是与具体人生经验息息相关的,它不受技术时代的知识专业化和职业化的限制。人文主义最根本的落脚点,是人通过理性反思回溯到原初的本真状态,以一种“哲学源于惊异”的好奇心与爱心照料、安顿这个世界及其历史记忆。唯有在这种自由、开放的状态之中,人性的完整方可得到呵护,高贵的文化和传统才能得到保存和彰显,人类的危机才能得以克服。

在技术时代,哲学反思对于根源层面上的主体相关性和意义构建的追溯,对于客观对象的背后视域和生活世界的追溯,凭借的是一种理性的力量,一种避免极端和一元化倾向以追溯根源、保持可能性和全面性的力量。只有重新寻回并且维护这种根源、可能性和全面性,人的主体性和精神层面才能得以重新彰显,人文主义态度才能得以重新确立,人类文化和命运方可“从无信仰的毁灭性大火中,从对西方人类使命绝望之徐火中,从巨大的厌倦之灰烬中”得到拯救,因为唯有精神是永生的。