2007年,苏黎世。

当检察官推开州立银行五号金库沉重的大门时,眼前的景象让他们心生疑窦。

没有成排的保险箱,只有一个空旷得如同密室般的空间。

手电筒的光束刺破黑暗,照亮的并非金条或机密文件,而是一批在角落里静静堆放的画作。它们是失窃的杰作,已在黑暗中沉睡了数十年。

所有线索最终都指向一个名字:布鲁诺·洛泽——戈林的艺术买手,一个掌握着第三帝国失落宝藏钥匙的人。

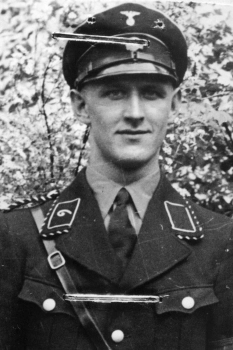

身穿党卫军制服的布鲁诺·洛斯(Bruno Lohse)

从鉴赏家到掠夺者

布鲁诺·洛泽在一个典型的德国家庭度过了平凡的童年,父亲是柏林爱乐乐团乐手,母亲是家庭主妇。谁能预见,这个平凡年轻人,日后竟会成为史上最大规模艺术浩劫的关键操盘手?

完成学业后,洛泽开始学习艺术史、哲学与德国研究。1933年,一段在法国提升语言技能的经历,为他日后的命运埋下了诡异的伏笔。正是在那一年,纳粹的阴影开始笼罩德国,像许多被第三帝国虚妄承诺所迷惑的德国青年一样,他选择加入了党卫军。

1936年,他获得艺术史博士学位,并首次涉足艺术市场。他在父亲的公寓里经营生意,买卖艺术品。然而,随着二战爆发,他的职业生涯戛然而止。1939年,洛泽应征入伍,在入侵波兰期间,他作为医疗队的司机服兵役。后来,他被调到东普鲁士的一支反坦克部队。但他在战争中的真正作用并非在战场上。1941年,他在艺术方面的专长为他赢得了一份截然不同的工作——被调至帝国领袖罗森堡特遣队

(Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg,简称ERR)

ERR是二战期间纳粹负责攫取文化财产的单位,由纳粹党首席理论家阿尔弗雷德·罗森堡领导。帝国领袖罗森堡特遣队的活动迅速发展成为历史上最系统、规模最大的艺术品盗窃行动之一。

规模空前的艺术品盗窃

战前,巴黎引领着全球艺术市场,吸引着来自法国、欧洲乃至美国的豪富竞相追逐。维尔登施泰因、伯恩海姆、保罗·罗森伯格……这些犹太艺术经销商的名字,定义着市场的品味与潮流,他们手中握有的不仅是传世珍品,更是难以估量的文化影响力。然而,这耀眼的光芒之下,危机已悄然潜伏——他们的显赫与财富,使他们沦为纳粹铁蹄下最早觊觎的目标。

德国科布伦茨,德国联邦档案馆,新天鹅堡的ERR仓库

1940年7月,ERR的魔爪伸向巴黎。到10月,一场有预谋、有组织的系统性劫掠拉开序幕。起初,他们的目标似乎“克制”在罗斯柴尔德、韦尔皮卡德等犹太望族。但贪婪的胃口一旦打开,便膨胀失控。博物馆、画廊、私人府邸……无论主人血统背景,只要是珍贵的艺术品,都难逃厄运。

同年11月,阿道夫·希特勒的谕令从柏林传来:所有被“没收”的艺术品,必须立即运回德国,供其亲自“处置”。为了方便处理,纳粹将巴黎的网球场美术馆(Jeu de Paume)强行改造,成为艺术品“处理中心”。在那里,艺术史学家、专家和管理人员对每一件藏品进行编目、拍照和包装,随后它们被运往德国。近百册详尽的相册,只为希特勒能从中慢条斯理地挑选“杰作”,用以充实他那奥地利林茨的“元首博物馆”。

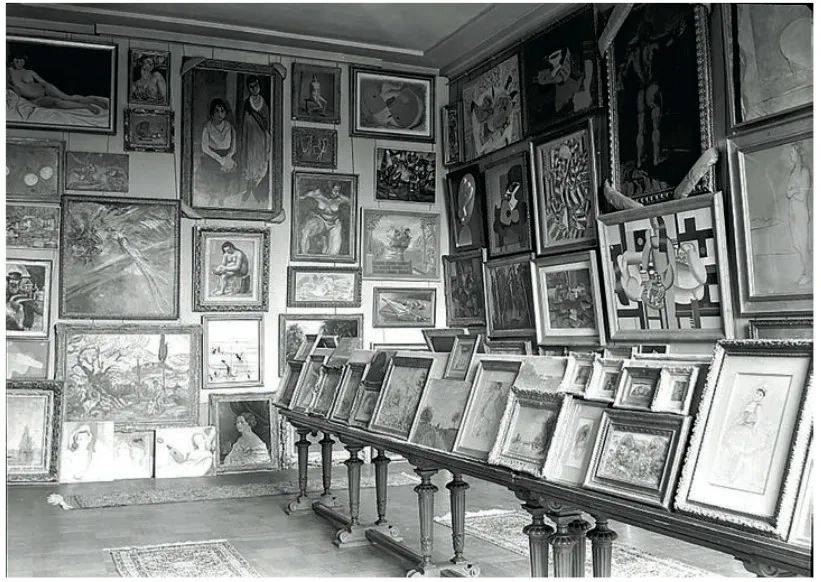

殉道者房间的照片,拍摄于 1940 年巴黎网球场现代艺术博物馆

并非所有被盗艺术品都能“荣幸”地进入元首的视野。那些被轻蔑地贴上“堕落艺术”(Entartete Kunst)标签的作品,在官方禁令下,集中于一间被称为“殉道者室”的房间。其中许多作品后来通过如希尔德布兰德·古利特这样的中间商被秘密出售,所得资金源源不断地注入战争机器和希特勒那野心勃勃的博物馆项目。至于那些卖不掉的艺术品,则被毫不留情地付之一炬。

据欧洲铁路公司估计,1941年4月至1944年7月期间,共有141.8万辆装满书籍和艺术品的火车车厢被运往德国。这整个掠夺行动以“工业效率”进行。纳粹不仅是历史上最系统的大屠杀者,也是历史上最大的窃贼。

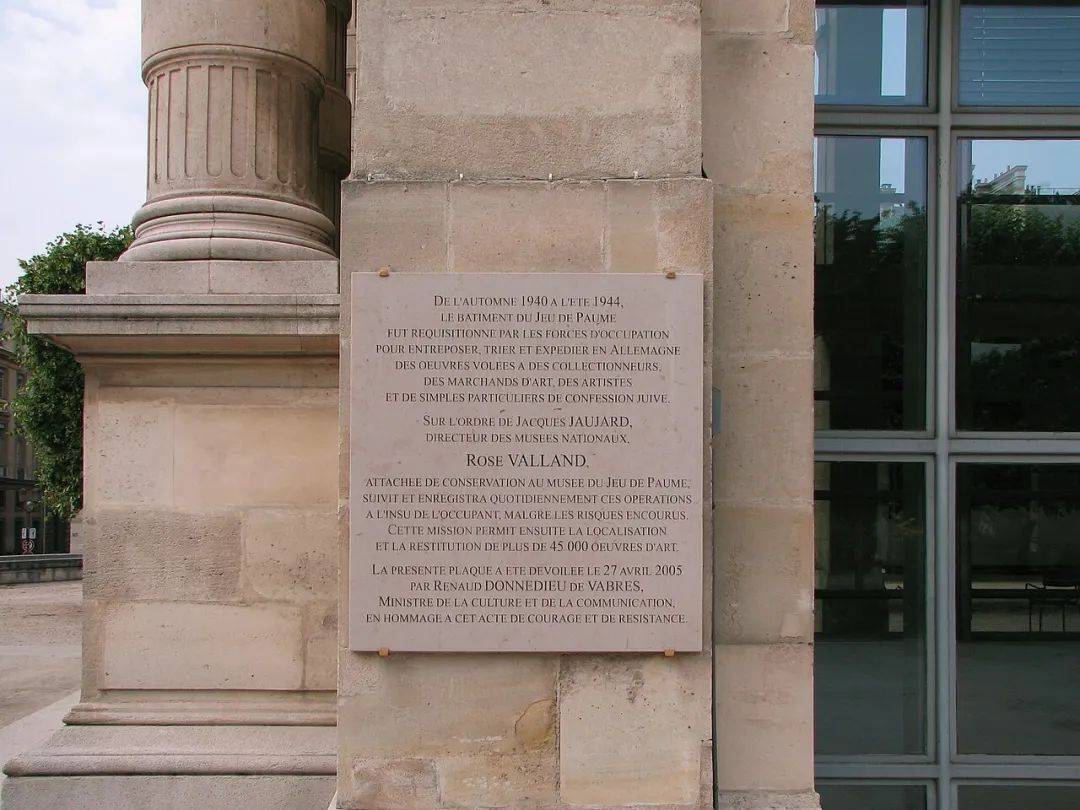

法国巴黎网球场美术馆(Jeu de Paume)墙上的纪念牌

命运的邂逅

纳粹二号人物、帝国元帅赫尔曼·戈林狂妄自大,渴望成为文艺复兴时期的王子,于是将自己位于柏林北部的狩猎小屋改造成了一座宏伟的乡村庄园——瓦尔德霍夫·卡林霍尔。庄园的核心是一座34米长的宏伟画廊,这座富丽堂皇的大厅旨在展示他个人艺术收藏中最珍贵的藏品。战争以及被占领的欧洲各地对艺术品的系统性没收,为戈林提供了一个绝佳的机会,让他几乎不费吹灰之力就能扩大自己的收藏。

1941年至1944年间,戈林至少造访过网球场美术馆20次。这家巴黎博物馆成了他的私人购物场所。到战争结束时,戈林的藏品已达1375幅画作,以及种类繁多的雕塑、挂毯、家具和其他文化瑰宝。他的个人收藏反映了第三帝国的艺术意识形态,尤其侧重于北欧流派,尤其是17世纪的荷兰和佛兰德大师的作品。

赫尔曼·戈林官邸卡林霍尔的接待厅,装饰着挂毯和珍贵的艺术品

正是在网球场美术馆,戈林第一次注意到了布鲁诺·洛泽。彼时,洛泽受命引导这位纳粹二号人物参观“战果”展览。洛泽敏锐地抓住了这个千载难逢的机会,向戈林充分展现了自己对17世纪荷兰绘画的渊博知识。戈林,这位向来热衷于用“专家”和“藏品”来提升自身威望与“品味”的元帅,对洛泽另眼相看。

戈林和洛泽正在研究一本关于伦勃朗的书。

于是,洛泽摇身一变,被指定为戈林的首席艺术代理人,全权监督所有艺术品的“收购”行动。在帝国元帅的直接庇护下,洛泽在巴黎享受着令人侧目的特权:他获准穿着便服,拥有自己的私人公寓和汽车。从1941年到1944年7月,他全力以赴地满足戈林那永无止境的艺术占有欲。

帝国元帅赫尔曼·戈林和阿道夫·希特勒欣赏一幅从被征服领土上掠夺来的画作

洛泽辗转于画廊、拍卖行和私人收藏之间。但他最令人毛骨悚然的收购发生在最近犹太人被捕后,他们被送往德朗西,最终被遣送至奥斯维辛。洛泽在他们被驱逐几分钟后赶到,跨越他们曾经存在过的痕迹,仔细检查他们的物品,寻找配得上他赞助人的艺术品。

洛泽在巴黎

洛泽在法国和国际艺术品市场上为戈林收购艺术品时,资金通常来自德国空军在巴黎的特别账户。然而,他还有另一种手段:以物易物。洛泽安排将“低俗”的画作在艺术品市场上交换,以换取更符合纳粹品味的艺术品。他精心策划了多起交易,用掠夺来的艺术品作为货币,为戈林的收藏收购杰作。他的手段既不道德,也不透明。正如戈林敲诈手下一样,洛泽为了达成交易不惜使用威胁和胁迫手段。拒绝他报价的艺术品经销商面临着越来越大的压力。卖家往往别无选择。如果他们拒绝,他们将面临比经济损失更严重的后果。

洛泽(右二)带领赫尔曼·戈林(中)参观被扣押的艺术品

洛泽的“狩猎”并不仅仅依靠赤裸裸的强权。他还冷酷地利用了那些在纳粹铁蹄下苟延残喘的犹太艺术商人——他们中的许多人,为了换取家人和自己的一线生机,被迫卷入这场充满屈辱与血泪的“合作”。巴黎艺术交易界的昔日显赫人物,如洛布尔兄弟,便在其列。备受敬重的画廊主艾伦·洛布尔也一步步沦为洛泽用以撬开巴黎艺术市场复杂肌理的重要“向导”与可悲的中间人。

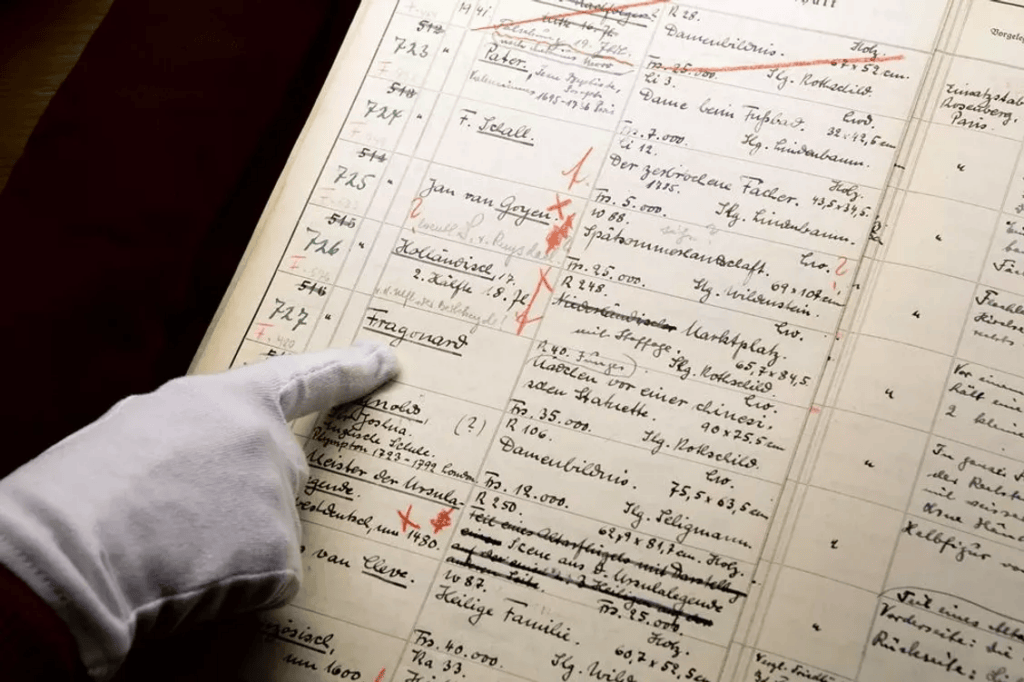

戈林的笔记本于1945年被发现

洛泽在系统性肢解、掠夺法国艺术遗产方面的“卓越成就”,自然没有被他的上级们忽视。1942年,他被擢升为党卫队中校(SS-Obersturmbannführer)。同年5月1日,一个更具黑色讽刺意味的“荣誉”从天而降:洛泽被授予二级战功十字勋章。这枚冰冷的勋章,并非为了嘉奖他在战场上的任何所谓英勇,而是赤裸裸地肯定并“表彰”他作为一名高效的文化刽子手。

未竟的审判,逍遥的罪行

1944年8月,巴黎解放,盟军搜查了洛泽废弃的公寓和ERR办公室,发现了证明纳粹掠夺行动的关键文件。但洛泽消失得无影无踪。1945年5月2日,在巴伐利亚如诗如画的新天鹅堡,美军的罗网终于将这名艺术窃贼捕获。

然而,与许多纳粹高官最终在绞刑架上结束其罪恶一生不同,布鲁诺·洛泽非但没有被起诉,反而凭借其对纳粹盗窃网络的“精通”,摇身一变,成了盟军眼中颇具利用价值的“资产”。他与美国及法国当局展开了“密切合作”,协助追回被盗杰作。这种“合作”的姿态,为他赢得了远超其罪行应得的丰厚回报:1950年,法国军事法庭判决他无罪。就这样,这个曾深度参与并主导了人类文化遗产浩劫的关键人物,几乎毫发无损地重获了法律上的“清白”,从此逍遥法外。

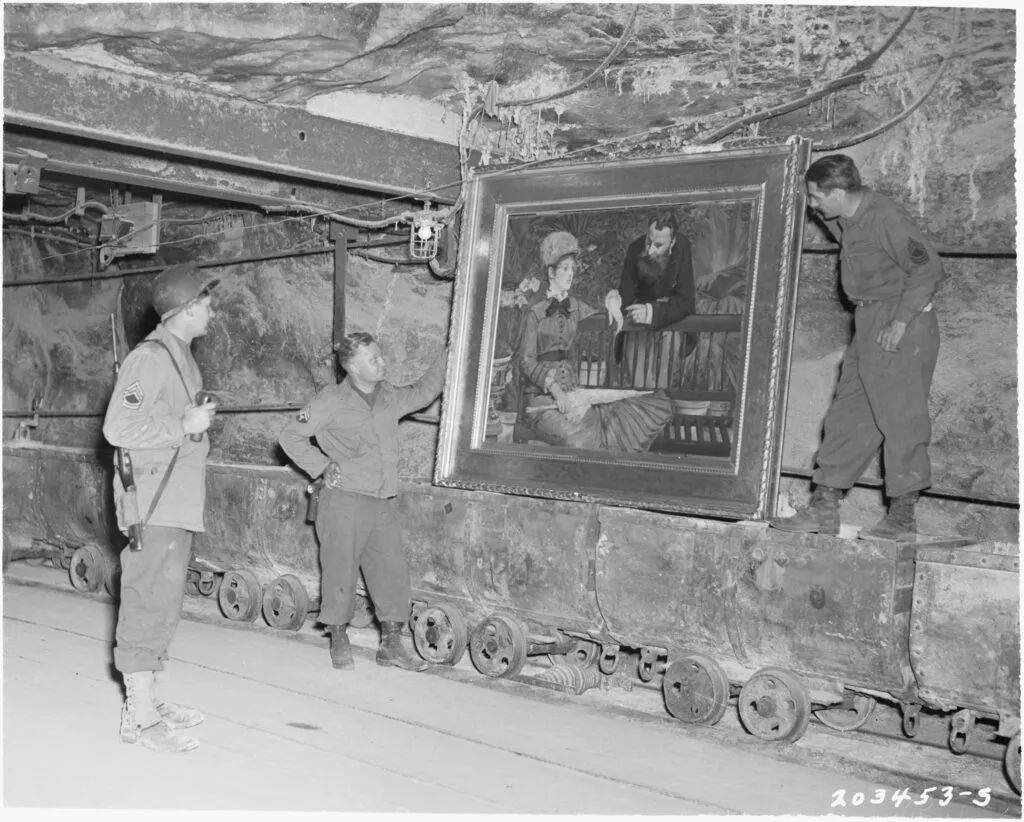

美军士兵在图林根州默克斯盐矿发现爱德华·马奈的画作《温室里》(1878-1879)

洛泽施施然地在慕尼黑定居,重操旧业。他在德国和瑞士经营,在艺术市场上依然举足轻重,他的罪行也基本被遗忘。

2007年3月19日,布鲁诺·洛泽在慕尼黑以95岁高龄平静辞世。据其遗嘱执行律师向媒体透露,洛泽生前曾留下明确指示,禁止其私人藏品被任何形式公开展览。在他的遗嘱中,“审慎地”将他所聚敛的那些17世纪荷兰黄金时代的杰作以及德国表现主义的珍贵画作,分配给了他所谓的“亲密朋友与家人”。

秘密金库

让我们回到文章的开头,苏黎世州立银行五号保险库里。卡米耶·毕沙罗的《马拉克桥,春日》(Le Quai Malaquais, Printemps)重见天日。这幅曾悬挂于德国著名出版商塞缪尔·菲舍尔柏林别墅中的印象派杰作,见证了一个犹太家族在纳粹阴影下被迫流亡的悲惨命运。如同无数在那个黑暗年代被无情碾碎的犹太家庭一样,菲舍尔一家在盖世太保的铁蹄下失去了一切,他们的珍贵艺术藏品也随之被吞噬,从此下落不明。

卡米尔·皮沙罗 (Camille Pisarro) ,Le Quai Malaquais et l'institut,春天百货,1903 年

2007年,历史学家乔纳森·佩特罗普洛斯辗转联系上了塞缪尔·菲舍尔的孙女吉塞拉·菲舍尔,声称那幅失踪已久的毕沙罗画作终于有了下落。他精心安排了一次在苏黎世的会面,伙同慕尼黑艺术品经销商彼得·格里伯特,向吉塞拉展示了画作的数码照片。然而,当吉塞拉与她的律师诺伯特·库克尔曼沉浸在失而复得的喜悦中时,对方却索要画作当前估值的18%作为“中介费”,方肯归还这本就属于菲舍尔家族的财产。库克尔曼律师当即回绝了这赤裸裸的敲诈,他愤怒地指出这种行为的卑劣本质,并迅速向慕尼黑检察院报案,一场围绕名画的跨国调查由此展开。

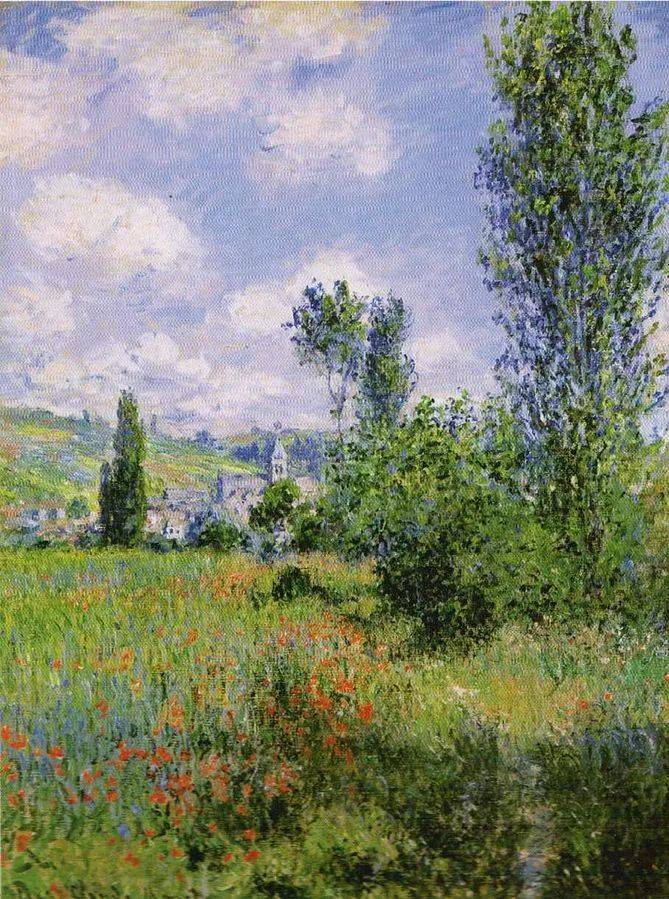

克劳德·莫奈的《冬日维特伊》1880年

调查的犁铧很快便掘出了一条令人震惊的线索。如山的文件冷酷地证实,正是布鲁诺·洛泽一直在幕后操控着这些被盗画作的流转。早在1978年,他就已在避税天堂列支敦士登注册了一家名为“舍纳特艺术基金”的信托公司,作为其秘密储存和倒卖劫掠艺术品的隐秘渠道。从1983年到2004年,至少有14幅被盗画作,如同幽灵般被洛泽藏匿于苏黎世银行的这座金库之中,再通过一些名不见经传的拍卖行和画廊,悄无声息地流入市场。而那位向菲舍尔家族索要巨额佣金的经销商彼得·格里伯特,自1988年起,便是洛泽在这个肮脏链条中唯一的、也是最信任的代理人。仅在2003年至2007年间,格里伯特进出该金库的记录就高达近20次。

除了毕沙罗,库内还静静躺着另外两幅印象派的扛鼎之作:克劳德·莫奈的《冬日维特伊》与皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿的《从树林间远眺穆兰于埃海湾,根西岛》。讽刺的是,这些所谓的“新发现”其实早有端倪。早在1984年,它们就曾在一次名为“罗曼德收藏中的印象派”的展览上公然亮相,只不过,它们的真实来源被一句轻描淡写的“瑞士私人收藏”含糊带过。

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿的《从树林间远眺穆兰于埃海湾,根西岛》1883年

布鲁诺·洛泽,这个狡猾的掠食者,成功地将他秘密聚敛的艺术宝藏隐藏了数十年,如同一个幽灵般在战后艺术世界的灰色地带中游走,持续着他那未被清算的罪恶。即便在他死后,他依然试图通过遗嘱与秘密安排,确保自己的这份“遗产”永不见光,不被触碰。然而,苏黎世银行五号保险库的意外开启,如同一道迟来的闪电,最终撕裂了他精心编织数十年的欺诈黑幕,将其丑陋的行径彻底暴露在世人面前。

黑暗中的灯塔:罗斯·瓦兰的抵抗

数十年来,一代又一代的犹太受害者家庭,为了追回本属于他们的文化遗产,付出了难以想象的努力。然而,当他们终于叩响希望之门时,往往遭遇的是政府机构的官僚推诿、博物馆不愿放弃既得利益的消极抵制,以及私人收藏家那层层包裹在法律条文下的冷漠拒绝。在这些价值连城的杰作面前,人性的贪婪往往成为正义归还道路上最顽固的绊脚石,即便有确凿无疑的证据证明其归属,许多人依然选择紧握不放。

然而,在那个被黑暗笼罩的时代,并非所有人都选择了沉默或同流合污。罗斯·瓦兰(Rose Valland, 1898-1980),一位在巴黎网球场美术馆默默无闻的女馆长,却以其非凡的勇气与智慧,在保护法国被盗艺术遗产的斗争中,扮演了中流砥柱的关键角色。

罗斯·瓦兰

纳粹占领巴黎后,网球场美术馆不幸沦为他们处理、分拣和转运从法国各地掠夺而来的艺术品的中央枢纽。面对荷枪实弹的纳粹官员和每日川流不息的赃物,瓦兰女士冒着生命的危险,展开了一场隐秘而伟大的抵抗。

她凭借过人的记忆力和敏锐的观察力,秘密记录下每一件经手艺术品的详细信息:它们的原始出处、被运往的德国目的地、以及所有参与这场文化浩劫的纳粹军官的姓名与特征。整整四年,在死亡的阴影下,她整理了数百份关键文件,常常从纳粹废弃的纸堆中抢救出宝贵的情报,甚至冒死窃听他们的谈话。

她那细致入微、分毫不差的记录,不仅为战后盟军大规模追索和归还法国被掠艺术品提供了最直接、最权威的指南,更在战争期间,为法国抵抗运动提供了至关重要的情报。通过追踪那些满载着被盗艺术品的火车动向,她帮助抵抗战士们精确地避开了对这些特殊车队的袭击,从而防止了欧洲文化遗产在战火中遭受进一步的、无法挽回的破坏。罗斯·瓦兰,这位平凡的女性,用她的智慧与坚韧,在历史的至暗时刻,点亮了一盏不灭的良知灯塔。

冰山之下,与迟到的警钟

尽管有罗斯·瓦兰这样英勇无私的守护者,尽管战后也进行了一系列追索行动,但纳粹掠夺艺术品的完整真相,恐怕仍有相当一部分被永久地掩盖在历史的尘埃之下。苏黎世银行五号金库中洛泽藏品的意外发现,无疑成为了一个迟来的重要转折点。

数十年来,这些号称中立的金融机构,对于储存在其深不见底的金库中的巨额资产的真实来源,往往采取“睁一只眼,闭一只眼”的默许态度,为无数见不得光的财富提供了安全的避风港。苏黎世的发现,如同一个响亮的警钟,它提醒着世界,那些被精心掩盖的真相并不会自动消散。类似洛泽这样的案件,以及由此引发的公众压力与法律审视,或许终将迫使这些长期躲在“保密”挡箭牌后的金融巨头们,揭开更多被刻意尘封已久的秘密,让更多隐藏在冰山之下的历史真相,浮出水面,接受阳光的审判。