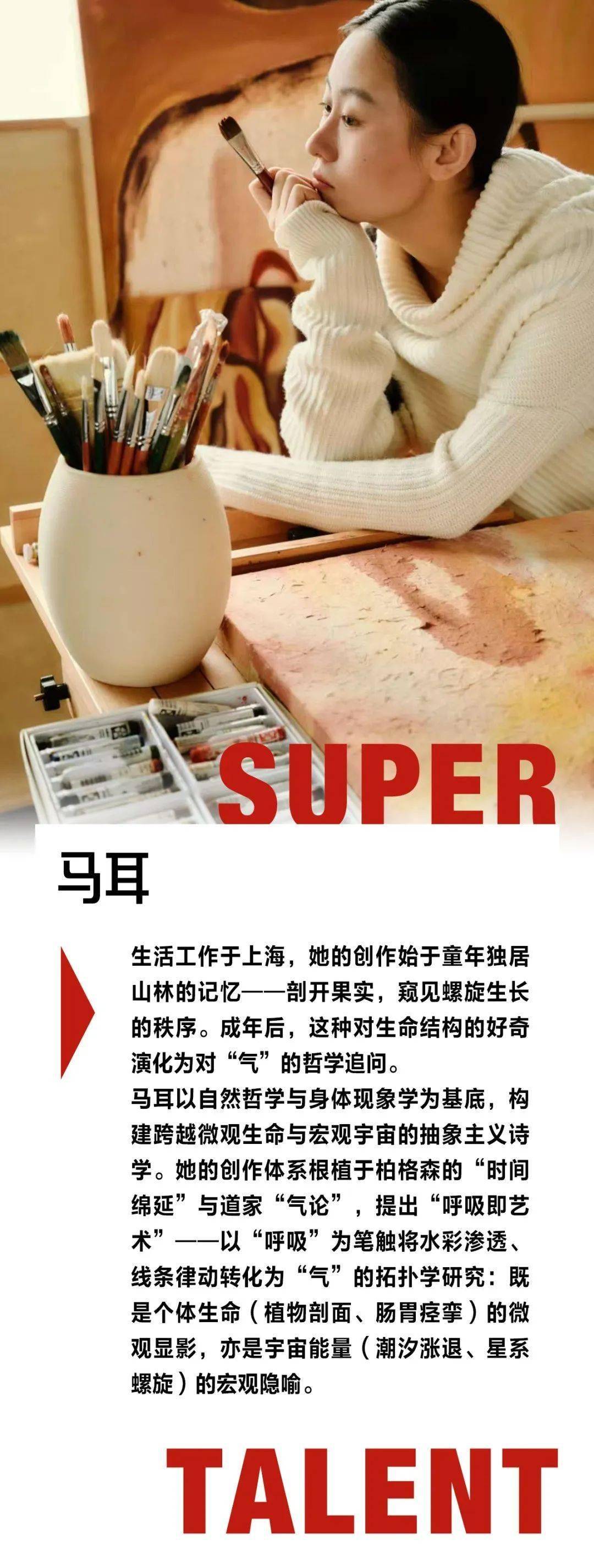

在当代艺术领域,这位艺术家总在重构自然中寻找平衡, 她的创作是一场对“真实”的追问,也是将自然秩序转化为视觉语言的实验。

以自然为母题,却从不满足于表象的描摹;将呼吸化作笔触,让作品成为生命与宇宙对话的载体。她就是当代新锐艺术家——马耳。

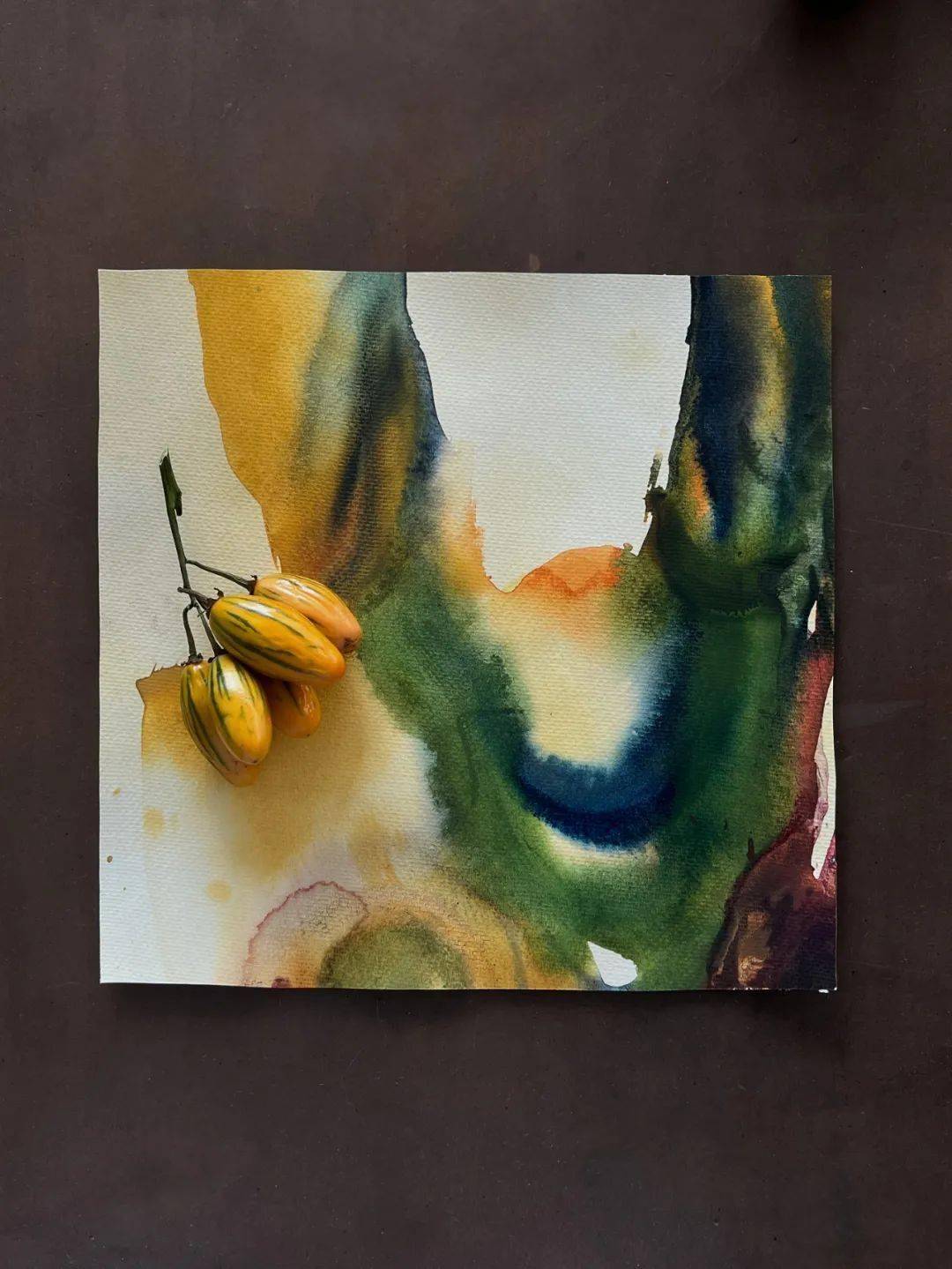

马耳的童年被包裹在北方的湿润雾气中。幼小时期的她曾用刀锋剖开果实,只为看清“植物内部是否藏着另一个宇宙”——这种对真相的执拗,成为她艺术基因的原始编码。然而,自然对她的启蒙却是“后知后觉”的。

成年后置身都市的她,工作的压力与城市的喧哗,都曾让她有喘不过气的时候。每次拿起画笔,她的内心都会被释放,那些关于藤蔓脉络、露水重量的记忆突然苏醒。切开果实时,马耳触碰到的不仅是果肉,更像在解剖世界的骨架。这种对“结构”的痴迷,最终演变为画布上交织的呼吸轨迹。

在成为自由艺术家前,马耳的身份是品牌艺术空间策划者。这份需要“将审美压缩成商品”的工作,一度让她以为找到了理想与现实的平衡点。转机源于一次偶然:为填补墙面空白而重拾画笔时,她发现“颜料渗透纸面的过程,竟比任何商业策划案更接近真实”。

2020年的疫情成为最后一根稻草——当社会规训的“稳定”假象崩塌,她选择彻底投入创作。“努力就能变好?那只是人类编造的童话。”这种悲观的清醒,反而让她在艺术中寻到更恒定的锚点。

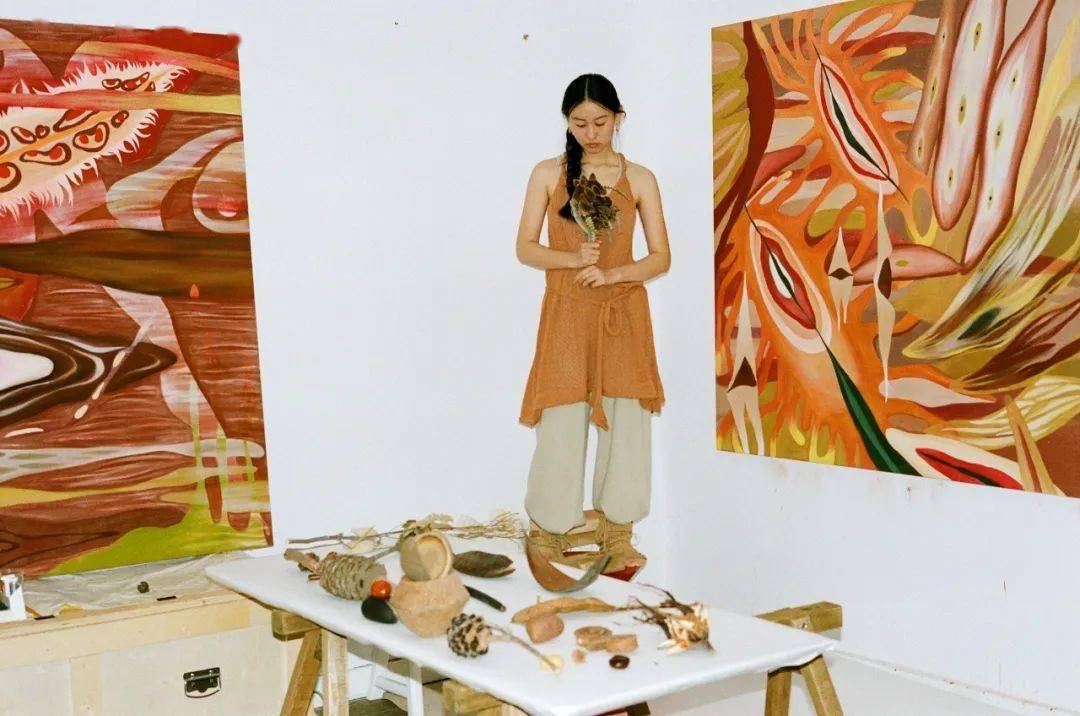

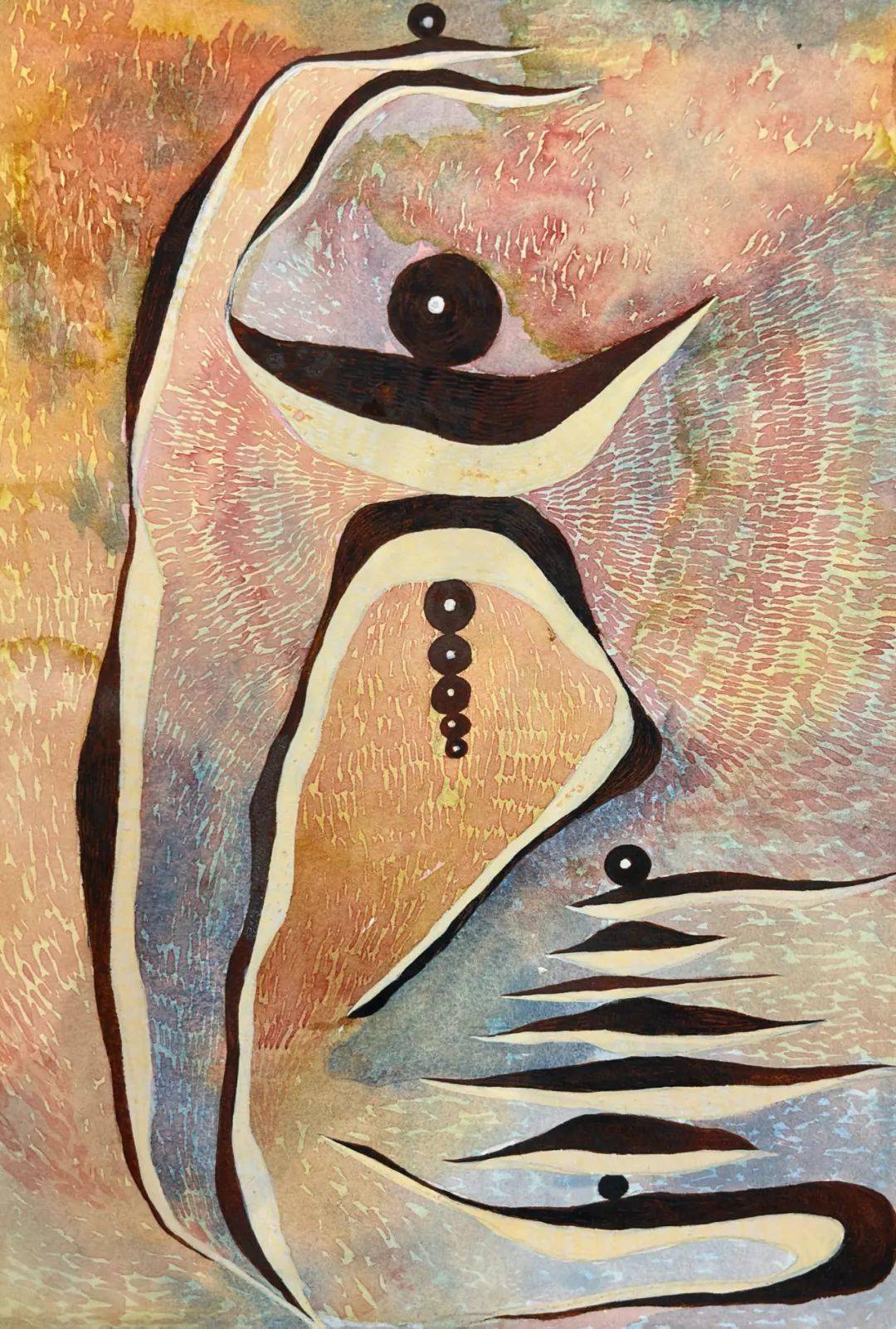

在马耳的工作室,冥想垫与显微镜并置。她通过呼吸冥想捕捉“炁”的流动轨迹:气息从点扩散为线,随胸腔起伏收拢成叶脉般的形态。“道家说‘炁生万物’,而我的画笔只是在记录宇宙的呼吸节律。”在《灵寿》系列中,植物切面被解构为无数“气之叶片”的交叠,显微镜下的细胞结构与冥想的能量场产生奇异共振。马耳认为,她不是在描绘自然,而是作为‘炁’的载体参与自然本身的创作。这种将人视为自然进程一部分的视角,让她的作品跳脱出“风景画”的桎梏,成为生命动态的切片。

“在城市里,虽然处在各种各样的关系里,但经常感到孤独。”马耳的独白揭示了一种现代性悖论。童年林场的独处时光,因与草木虫鸟的对话而丰盈;成年后的都市生活,却在人际纠葛中显露出精神荒原。

这种反差塑造了她的创作母题:在《浮游的气膜》中,她用薄如蝉翼的棉纸隐喻皮肤的脆弱性——纸张被揉皱再抚平的褶皱,恰似城市人试图隐藏的伤痕。而当水彩在棉纸上晕染时,颜料突破纤维阻隔的瞬间,正是“边界内外未知能量交换的仪式”。

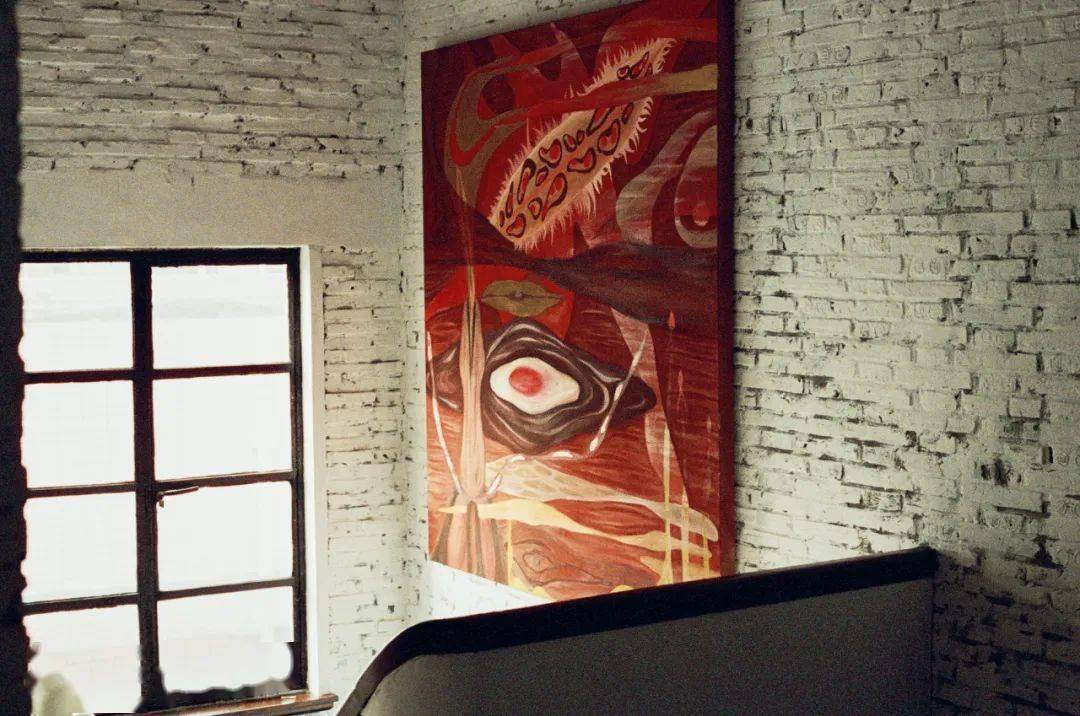

最近在「舒服地呆在自己的皮肤里」展览现场,观众穿梭时,人影与画作交叠,恰似“他者”对自我边界的触碰与侵入。马耳认为:“皮肤是薄薄的,就像可触碰的边界。”皮肤不仅是物理屏障,更像是精神维度的膜——它必须足够柔软以感知世界,又需足够强韧以避免自我崩解。

这种对“弹性生存”的诠释,仿佛在暗合后疫情时代人类的集体心理:我们渴望被包裹的安全感,却又恐惧彻底封闭的窒息。

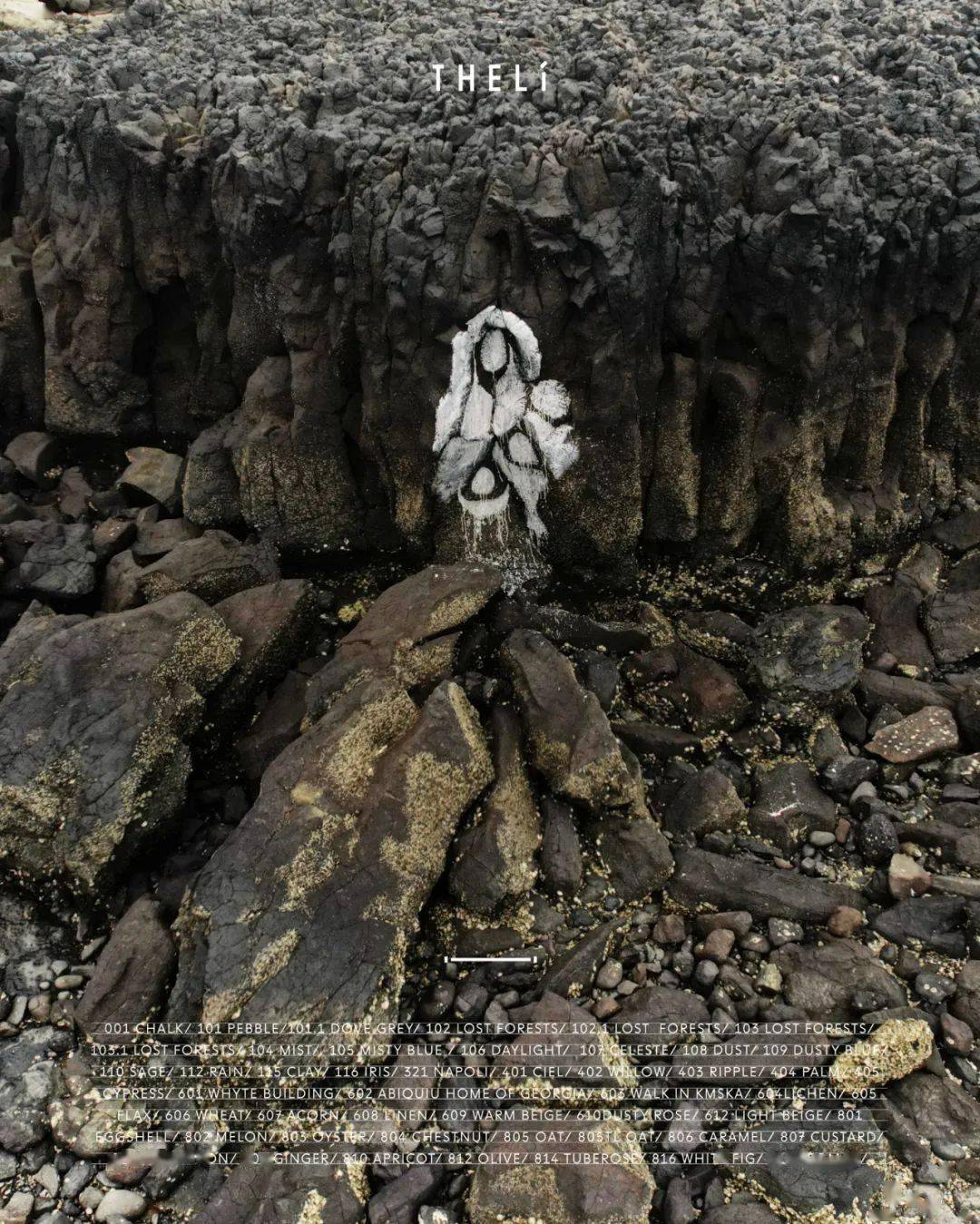

在马耳心中,她一直构思着一个颠覆性的展厅,绝不仅仅只是在“白盒子”中创作。马耳希望在植被围绕的空间内,做一个自己的展览,苔藓从墙角蔓延至画框边缘,窗棂故意留出缝隙任鸟雀停驻,让作品在落叶与潮气中自然生长。

这种“野化”的艺术展览形式,不仅指向创作媒介,更是对艺术与自然关系的重新谈判——当画布与菌丝共生,展厅成为生态系统,或许我们方能真正理解 “舒服地呆在自己的皮肤里”这一主题。

SuperELLE : 您曾说童年山林的植物是“最早的创作启蒙者”,您是是如何与艺术结缘的,可以和我们分享一下吗?

马耳 : 我从小就喜欢画画,小时候很活泼好动,画画是唯一可以让我安静下来的事。但实际上大自然对我的艺术启蒙是后知后觉的。

长大以后来到大城市生活和工作。才重新构建起与童年大自然生活记忆的链接。我很好奇这个世界的真相,但无从得知,小时候对植物的好奇驱使我切开果实以见内部结构,我从这个真相里获得安慰,所以不断追忆这份真实。

SuperELLE : 先后为不同品牌策划艺术空间的你,是什么让你决定从事自由艺术家的道路?疫情对你来说,最大的转变又是什么?

马耳 : 和大多数年轻人一样,在毕业之后我尝试过各种各样的工作,主要是为了生存,但也一直没有停止去寻找真正热爱的东西。策划工作其实是一份与人打交道并输出审美的工作,是在一个阶段我了解世界的方式。

我是在很偶然的机会重新捡起画笔。当时为了策划一个品牌活动,有一面墙需要一副装饰性的绘画,由我来执行。在当时的工作节奏里重新画画,有一种失而复得的愉悦。我完全不敢奢望停止工作去做一名自由艺术家,实际上我的生活是没有保障的。

但是疫情很快告诉我没有什么是有保障的,我以为的那种稳定其实不堪一击。所以很悲观地说疫情让我不再相信努力就会越来越好,但也更珍惜当下。

SuperELLE : 您的大部分作品聚焦于“呼吸”,您是如何在视觉层面呈现“自由呼吸”这种感受的?自然元素在您的作品中扮演着什么样的角色?

马耳 : 在最开始,我是在冥想🧘体验中聚焦气的动态,试图构建气的型。我想发生和开始一定是一个点,气的推动使点逐渐拓宽成线,随着一个完整呼吸的完成,线逐渐收窄,这个推动的过程构成一个“叶片”的形态。

我很惊喜,也许万物的普遍秩序就藏在随处可见的自然事物里。这些“气”的叶片连接,构成人。道家说:道炁生万物。炁是宇宙生化的本源,是超越物质形态的存在,维持宇宙的平衡。 对于我的画作来说,我始终是局中人,参与构建着呼吸,自然元素也许是个谜底或是观察者,是自然审视人并不是我看自然。

SuperELLE : 这次您在「舒服地呆在自己的皮肤里」展览中参展,您如何理解“皮肤”在艺术和生命经验中的角色?您如何利用“皮肤”进行创作?对您来说“舒服地呆在自己的皮肤里”是一种怎样的身体以及心理状态?

马耳 : 皮肤是薄薄的,可触碰的边界。我有一个系列叫做《浮游的气膜》,是用很薄很薄的棉纸完全揉皱后再摊开,拓在玻璃板上画的,被稀释的水彩在棉纸上渗透蔓延,我想皮肤是个可触碰的边界,边界内外隐藏着未知。所以这次的展览的主题对我来说是有一种朦胧富有弹性的包裹感,以及一些身在混沌中的好奇。

SuperELLE : 您曾提到“由直觉牵引绘画”,有出现过创作到一半直觉突然消失的情况吗?这种时候你是如何继续创作的?

马耳 : 这个点其实非常有意思,在做全职艺术家前,如果有画画不顺畅的情况,我会很果断地放下画笔,去生活就好了,认真的生活一定是所有创作的养分。

但全职画画后,确实没灵感的时候会多一些焦虑,但其实还是尽量放下,我会提醒自己,一辈子很长,画画的路也很长。画画不是任务,究其根本,是用花画画表达对漫长时间和生命的理解,感受当下就好。如果在画室,我会浇花,打扫卫生,重新构建秩序,心里会找回一些平静。

SuperELLE : 从画布走向火山、潮汐、落叶的大地艺术,这种创作媒介的“野化”拓宽了你艺术表达的同时,也很难去寻找更广阔的艺术场域了,你接下来希望尝试什么样的新的艺术表现方式呢?

马耳 : 我想做更多的科学研究,显微镜已经购置了好几台,但潜心做研究确实需要更多沉淀。我想在科学上更了解我眼中的自然,了解植物的思想和浪漫。

我从小对于植物的内部结构有一种原始的好奇,所以在我的新系列《灵寿》里,可以看到很多未知生命体的扁平切面,它源自我的自然生活记忆,也源自我的想象和重构,这是我看自然的角度。我想这算得上更广阔的场域。

SuperELLE : 在创作上你已经不局限于画布、平面,那对于个人展览的设计上,希望打破什么样的限制,去设计一个怎样的展厅?

马耳 : 我希望不仅仅是在一个白盒子里展出自己的画作,未来如果有可能,我想在一个植被茂盛的空间里做一个自己的展览,我的画作可以穿梭在这个空间里。如果有小动物也很好,完全不害怕他们可能会造成的破坏。

SuperELLE : 人们常说“天才总是孤独的”,你曾提到童年在林场度过的经历,那段孤独而亲近自然的生活对你后来的艺术表达带来了什么样的影响?你认为“孤独”对你来说是什么样的情感?

马耳 : 首先我绝对不是天才,我深知自己的平庸,小时候的成长经历在当时看来完全算不上什么,但后来我来到城市生活,我的世界观和价值观在重塑。

我逐步意识到小时候的经历是一种来自大自然的救赎,也是逐渐逝去的本真在召唤着我。小时候我完全不觉得孤独,在大自然里有太多好玩的事,反倒在城市里,虽然处在各种各样的关系里,但经常感到孤独。

SuperELLE : 作为女性艺术家,您认为最大的力量是什么?对于年轻一代的女性艺术家,你会如何激励她们找到自己的创作道路?

马耳 : 前几年我有一个误区,我一直在追逐快乐,后来我发现快乐只是沿途的风景,甚至是一种假象,痛苦才是唯一的结局。去经历、去感受才是最重要的。

我经常怀疑,人类发展至今,真的是在不断进步吗,为什么我们逐渐失去和自然的联系,变得麻木残忍。对于我来说,画画让我看见自己,这个过程即使有治愈的成分,但绝对算不上快乐,实际上画画是对体力和心力的巨大消耗,这种劳累让活着的感觉十分清楚,这对我来说已经足够了。

所以创作中最大的力量我觉得是生而为人的一份唯一的体验,我希望可以做到极致。 对于与我同行的创作者,我希望大家都能感受到这份幸运,画笔选择我们去创造,务必请画得尽兴🥂。

马耳的艺术生涯始终在解谜:剖开果实寻找宇宙真相,凝视呼吸捕捉炁的轨迹,揉皱纸张丈量皮肤的弹性。她用她的艺术不断在证明:当我们学会与不确定性共呼吸,每一寸皮肤都能成为通向自由的入口。

编辑:WAIWAI WONG

设计:ZHANG TIANTIAN

图片来源:受访者提供