点上方蓝色字体一键关注书画 | 篆刻 | 鉴藏 | 国学 | 人文 | 历史

编者按:“清代碑学书法四家”研究论坛将于本刊公众号陆续选发专家、学者曾经发表的关于“清四家”研究的学术文章,为参与本次论坛的学者提供参考、借鉴。

2022年5月

真行篆隶 无所不精

——赵之谦书法

□邹涛

赵之谦是晚清最著名的书画篆刻家,然而这却非其本意。他曾说:“令我一生刻印赋诗学文字,固天所活我,而于我父母生我之意大悖矣。”客观上造就了一代艺术大家,而于赵之谦自身,却是所求非所愿,从某种意义上说,颇有“无心插柳柳成阴”的意味。

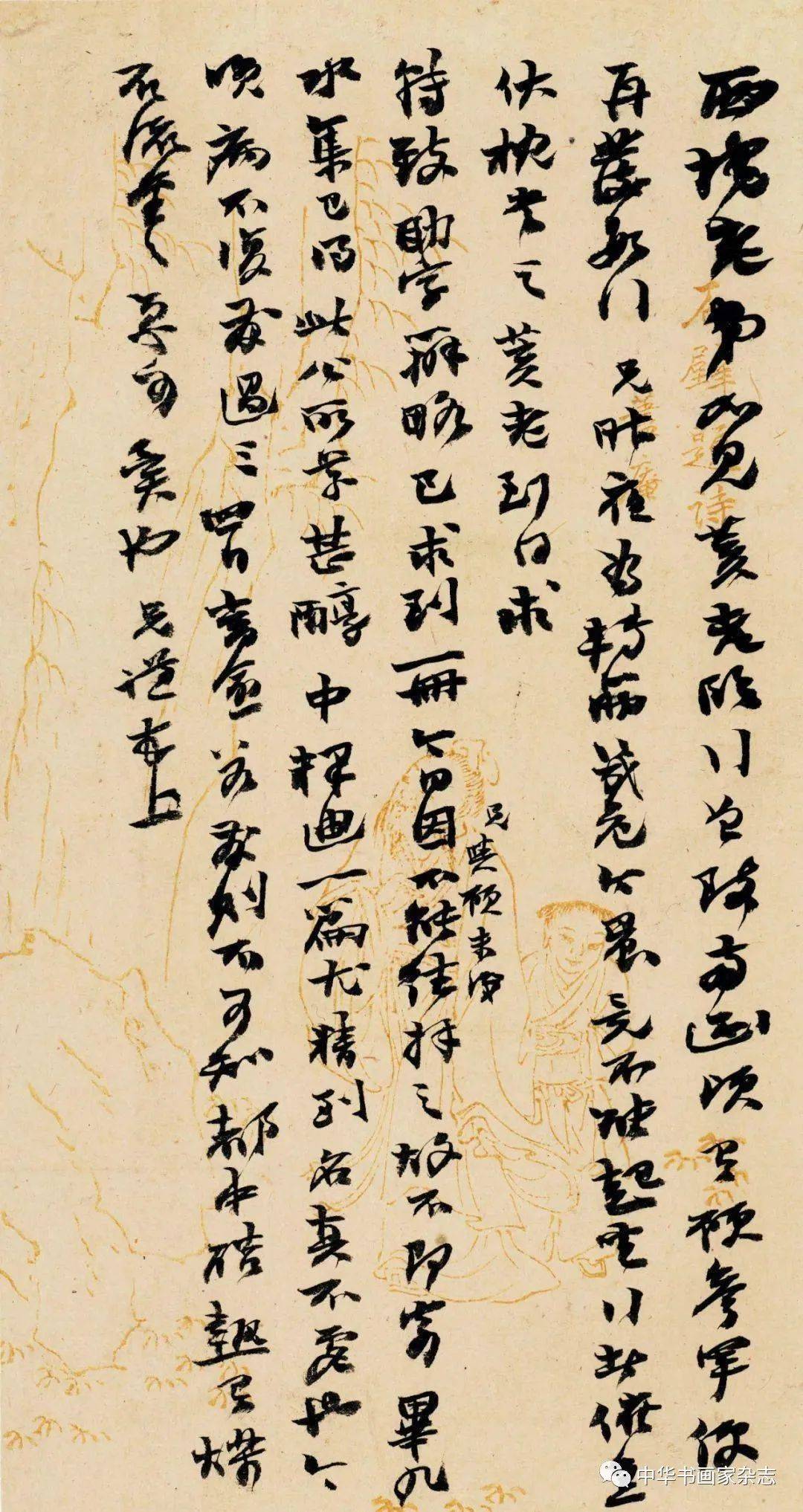

[清]赵之谦致王晋玉手札纸本 上海图书馆藏

赵之谦于篆书,或因其学篆刻,最初源自邓石如、吴让之,其次受胡澍影响。当时的篆刻,皆以小篆入印。赵之谦亦学此而只擅长小篆,大篆作品极少,能见得到的仅一横额,故且不论。清代善篆书者以邓石如为第一,这在赵的时代已成定论。其他如王澍、洪亮吉、钱坫、孙星衍等篆书高手,皆重玉筋篆,乏变化,不合赵之谦性格,故不为赵所重。邓之后,张惠言、吴让之、德林传其篆法。而好友胡澍则于此道有专长。赵在54岁为弟子钱式临《峄山碑》册时写道:“《峄山刻石》北魏时已佚,今所传郑文宝刻本拙恶甚。昔人陋为钞史记,非过也。我朝篆书以邓顽伯为第一,顽伯后近人惟扬州吴熙载及吾友绩溪胡荄甫。熙载已老,荄甫陷杭城,生死不可知。荄甫尚在,吾不敢作篆书。今荄甫不知何往矣。钱生次行索篆法,不可不以所知示之,即用邓法书峄山文,比于文宝钞史或少胜耳。”这其中透出种种信息,其中根本性的则是师法邓石如。然而,赵之谦与吴让之的最大区别,便是不墨守成规,师法邓石如而不死守邓法,化人为己用。他评邓石如,天分四,人力六;而包世臣天三人七;吴让之天一人九;自己则是天七人三。凭天分则在诸人之上。因此,从心底里,他也不服邓石如,以为经过努力,除却“起迄不干净”五字病,则有邓、包诸君不能到者。

赵之谦34岁临《峄山碑》册及前后篆书作品,结构在邓石如、胡澍之间,笔力尚乏沉雄。中年为鹤年临李阳冰《城隍庙碑》等篆隶二体团扇中篆书,将结构美化到了一个极致,在邓石如、吴让之、胡澍之外,别出新意。而此新,则主要在于“结构”之美。

[清]赵之谦 为鹤年作团扇 绢本 1868年

隶书对于赵之谦,从某种意义上讲是附带性的书体。他曾说:“生平因学篆始能隶,学隶始能为正书。”正书——北魏书是赵之谦用力最勤、亦最得意者,自称“仅能作正书”,篆隶则是为正书的学习作铺垫。当然,这只是一种说法,而实际上赵之谦的篆书已如前述,而隶书亦自成家。

赵之谦于隶书涉猎很广,从其传世作品中便可知其所学。先后临书有《石门颂》《樊敏碑》《三公山神碑》《刘熊碑》《封龙山碑》《武荣碑》《魏元平碑》《成阳灵台碑》等等。从35岁至50岁以后,作品中皆有临汉碑者。35岁进京后,广搜碑版。曾为沈均初藏《刘熊碑》作详细考证,以天一阁宋拓本及翁方纲摹刻江秋史巴予藉双钩本为底本,逐一校勘,并作释文题记。又别出双钩之法,大量钩摹汉碑刻石。其中有《二金蝶堂双钩汉碑十种》,皆稀见刻石残字。45岁为李文田补摹《西岳华山庙碑》残本96字,即因“旧双钩本”,可知其早年亦曾钩过《西岳华山庙碑》。他在35岁时刻《会稽赵氏双钩本印记》,作铭云:“不能响搨能双钩,但愿文字为我留,千载后人来相求。”可知,赵之谦于隶书,用功亦勤矣!

赵之谦初学邓石如,而后上溯汉碑。以赵之性格,不死守一法,更不拘于某家某体,甚至某碑,故其师法汉隶,终成自家面貌。其初期作品能见到的约35岁前后作,尚欠火候,或形似古人而已。中年《为幼堂隶书七言联》(40岁)、《隶书张衡灵宪四屏》(40岁)、《为煦斋临封龙山碑四屏》(41岁),则已入汉人之室,而行笔仍有邓石如遗意。晚年如正书,如篆书,沉稳老辣,古朴茂实。笔法则在篆书与正书之间,中锋为主,兼用侧锋。行笔则寓圆于方,方圆结合。结体扁方,外紧内松,宽博自然。平整之中略取右倾之势,奇正相生。

[清]赵之谦 苦兼室 纸本

赵之谦作品最多、传世最广的是行书。35岁前作品多行书,皆自颜体,细审之,与何绍基有同出一辙者,温文尔雅,雄浑而洒脱。35岁时,在四月为厚夫作行书七言联:“参从梦觉痴心好;历尽艰难乐境多。”还依然颜面,而在一个月之后为子莼作行书八言联:“春云乍阴,窗外疑夕;午睡未足,枕中游仙。”则开始疏远“颜风”了,在十月作篆书四言联为魏稼孙补款时,则字形由长方变方扁,虽然点划还未完全脱离“颜风”,而已由量变开始质变。36岁之后此种颜体行书便不复作。37岁前后以北碑法试作行书,多牵强之处,其自评之“起迄不干净”5字病,在这一时期可以明显看得出,转折不自然,笔力亦靡弱。众所周知,赵之谦北魏风行书是其独创,前无古人。邓石如开北魏书风气,而其行草则不作中锋行笔,而用卷锋,裹笔而行。包世臣亦然,字型则未脱唐人风范。唯有赵之谦,始将北魏书笔法直接运用到行书之中。因此,它没有前人所遗留下的“参照物”,而且由于北魏书独特的用笔方法:卷锋加侧锋转换为中锋,很难于连贯。对此,赵首先是在“文稿”小行书,或者说小字落款中得以解决。40岁前后的款书已经自然老到而全然无生硬之处,虽笔力还不够浑厚,而行笔已无不畅。从某种意义上讲,其行书作品的完全成熟要晚于正书、篆书以及隶书,是最后才得以羽化成形的。45岁以后,心手双畅,已能随心所欲,故而一任自然,纵笔驱毫,挥洒自如。赵之谦曾自称:“行书亦未学过,仅能稿书而已。”其实赵之谦晚年作品中行书占八九成,是其作品之重心。只是世间以北魏正书论赵之谦,而忽略其它书体,以至于视北魏风行书为“赵之谦北魏书”,而不予以区别。大凡有成之书家,必自正书入,而以行书结。王羲之、颜真卿、苏东坡、赵孟頫、董其昌……皆如此。近代书法,多挂轴于墙面来欣赏,更是注重行书作品。尽管赵以北碑名世,传世仍以行书为多。这大概是世人对书家的要求。

[清]赵之谦 下有幽人八言联 纸本

一个人的书风,各种书体最终如果能得到统一,则其必具独到风格。50岁之后的赵之谦,尤其是他最晚年的作品,各种书体均已达到了“人书俱老”的境界。所可惜的,是赵之谦平生少作草书,从中年草书《为蕅汀草书集圣教序联》观之,浑厚质朴中见飘逸,亦全出自北魏笔法。

(节选自邹涛《上溯金石下开风气——赵之谦的书画篆刻》。原文刊发于《中国书画》杂志2006年第2期)

选编:陈春晓

“清代碑学书法四家”研究论坛