导言

当北宋汝窑天青釉盘以2.5亿港元成交时,中国古玩界总能在国际舞台制造财富神话。但在这光鲜背后,一场持续三十年的集体内耗正在摧毁整个行业的根基。古玩市场从"全民收藏热"到"无人接盘"的演变,折射出帮派倾轧、鉴定失序、代际断层与诈骗横行的多重危机。当收藏家们深陷内斗泥潭时,子孙后代正将祖辈视若珍宝的藏品扔进垃圾桶,这场悲剧的根源值得我们深刻反思。

一、权术博弈:顶层设计的溃败

故宫博物院与上海艺术品金融商会的派系斗争,揭开了古玩界顶层权力角逐的冰山一角。马未都代表的"老年派"与李鉴宸领衔的"少壮派",实质是北京与上海两大古玩资本集团的代理人战争。这种斗争直接导致行业标准的混乱:一件元青花在不同派系专家口中,鉴定结果可能相差千年,背后牵动着数亿元拍卖佣金的归属。

更致命的是人才流失危机。新加坡籍华人李鉴宸的崛起极具讽刺意味——当国内专家还在为鉴定费明争暗斗时,这位80后已通过国际艺术品金融模式积累亿万身家并功成身。顶级人才的出走使得行业陷入"劣币驱逐良币"的恶性循环,2020年监测报告显示,62岁的收藏家平均年龄仍在持续攀升。

二、底层互害:收藏群体的自我毁灭

中低端收藏家群体呈现出惊人的分裂状态。国宝帮、垃圾帮、片片帮等派系互相攻讦,微信群沦为"斗兽场":发藏品照片必遭群嘲,晒鉴定证书必被指伪造,甚至发展出专门制作"打假视频"的产业链。这种病态生态催生了两种极端:要么将藏品神话为"故宫流失文物",要么贬斥他人收藏为"地摊垃圾"。

更可悲的是经济层面的互相倾轧。当某收藏家试图通过直播变现时,立即会遭遇同行举报封号;想要委托拍卖,等待他的可能是珠海嘉禾式套路拍骗局。这种"自己得不到也不让别人得到"的心态,使得90%民间藏品困死在流通环节。

三、传承断裂:家族记忆的消逝

上海收藏家张老伯的遭遇极具代表性:他花费半生积蓄收集的300件高古玉,儿子却认为"阴气太重",在拆迁时雇卡车直接运往垃圾填埋场。这种现象背后是代际认知的鸿沟:00后群体更愿投资数字艺术品,对祖辈的铜锈瓷器毫无兴趣。

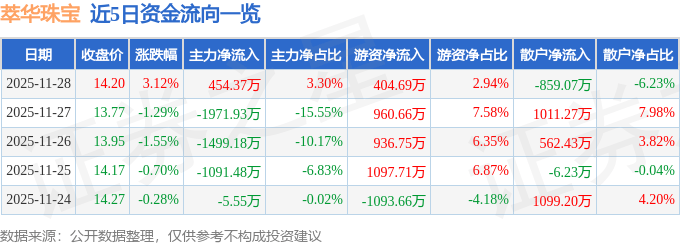

市场数据揭示残酷现实:

- 72%的80后收藏家子女拒绝继承藏品

- 民间藏品的变现周期已延长至3-5年

- 明清民窑瓷器价格较2015年暴跌60%

- 这种断层直接导致文化传承链条的瓦解,大量承载历史信息的文物正在变成建筑废料。

四、诈骗温床:行业失序的恶果

当正规渠道闭塞时,套路拍、套路鉴等骗局疯狂滋生。2024年曝光的"圆明园马首骗局",揭露了直播间诈骗的完整产业链:

- 剧本创作:编造"海外回流""大师绝作"等故事

- 场景搭建:伪造鉴定证书、博物馆合作文件

- 话术操控:使用"保密协议""家族内斗"等话术制造紧迫感

- 洗脑闭环:雇佣水军扮演"受益藏家"完成心理操控

这种精准收割老年人的骗局,单案涉案金额常超千万元。更可怕的是,85%的受害者拒绝子女帮助维权,深陷"捡漏暴富"的幻想。

五、破局之路:重构行业生态的三大支点

权力制衡机制

建立第三方鉴定平台,打破故宫、国博的学术垄断;推行专家责任追溯制,将耿宝昌、李鉴宸等权威人士纳入信用评价体系。

代际对话工程

开发文物数字孪生技术,将藏品转化为NFT资产;创建"家族藏馆"App,用AR技术重现文物历史场景。

流通革命

借鉴新加坡李鉴宸"信誉、透明、保真、包退、回购"五原则,建立民间藏品交易所;推行区块链溯源系统,每件藏品配备不可篡改的"数字身份证"。

结语

古玩界的集体内耗,本质是行业现代化转型失败的缩影。当帮派斗争消耗了创新能量,当互相猜忌摧毁了信任根基,这个承载着五千年文明的行业正在亲手埋葬自己的未来。或许唯有打破"唯真伪论"的思维禁锢,构建包容共生的新生态,才能让尘封的文物重新讲述人类文明的故事。毕竟,真正的收藏不应是零和博弈的战场,而该成为文明火种的传递。