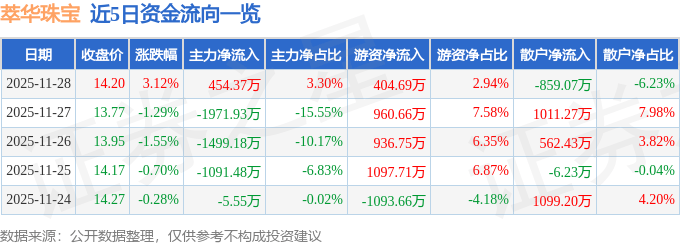

如何通过落款辨别大清康熙年制款识瓷器真假新老?

康熙年间,社会政治稳定,经济繁荣发展,为瓷器制造业提供了良好的环境。康熙皇帝本人对瓷器艺术有着浓厚兴趣,在他的重视与推动下,景德镇御窑厂得以恢复并蓬勃发展,瓷器制作技术取得显著进步,产量与质量均达到新高度。此时的瓷器不仅满足国内需求,还大量出口至海外,成为中国文化的重要代表。

款识作为瓷器的重要组成部分,在康熙瓷器鉴定中起着关键作用。它就像瓷器的 “身份证”,蕴含丰富信息,如制作年代、窑口、工匠信息等,能为鉴定瓷器的真伪、年代和价值提供有力依据。通过研究款识的字体、写法、布局、颜色等特征,结合当时的历史背景和工艺特点,鉴定者可以判断瓷器是否为康熙时期真品,以及其制作工艺水平和艺术价值 。例如,若一件标有 “大清康熙年制” 款识的瓷器,其款识字体、写法与康熙时期特征不符,那么这件瓷器的真伪就值得怀疑。

真品款识特点

字体规范显神韵

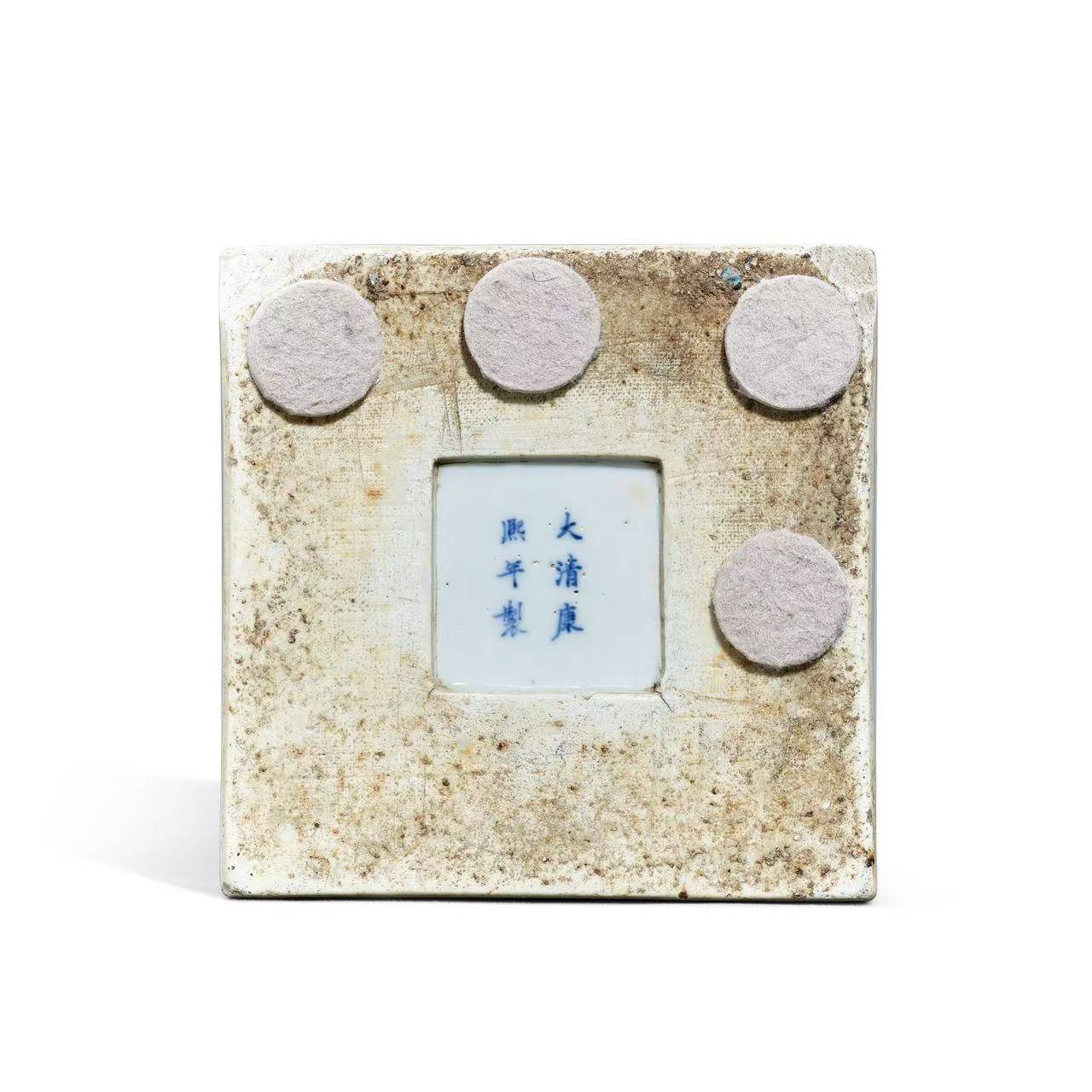

康熙真品款识的字体极为规整,体现出一种端庄、工整的美感,每一笔划都粗细均匀,起笔收笔自然流畅,仿佛一气呵成,毫无拖沓之感 。以 “康” 字为例,其中的一竖笔直挺拔,绝不倾斜,就像一位站立得笔直的士兵,展现出刚正不阿的气势,给人一种力量感和稳定性。而 “熙” 字的写法也颇具特色,下半部的四点有直点和顺点两种形态,其中直点的出现频率相对较高,这些细节都成为辨别康熙款识真伪的重要依据。比如故宫博物院收藏的康熙青花山水人物图瓶,其底部 “大清康熙年制” 款识的字体,笔锋刚劲有力,结构严谨,充分展现了康熙时期字体的独特风格。

颜色深沉具层次

康熙年间瓷器款识的颜色主要为青花色或矾红色,这些颜色历经岁月洗礼,依然保持着深沉的色泽,给人一种历史的厚重感。而且,真品款识的颜色富有立体感,并非单调的平铺,仿佛在瓷器表面自然生长出来一般。青花色的款识,青花发色鲜蓝青翠,明净艳丽,如同蓝宝石般深邃迷人,且能呈现出多个层次的色阶变化,恰似一幅精美的水墨画;矾红色款识则色泽沉稳,红而不艳,质感醇厚,具有独特的艺术魅力。以康熙时期的矾红彩瓷器为例,其款识的矾红色泽饱满,层次分明,在光线的映照下,能清晰地看到颜色的过渡和变化,这是现代仿制品难以企及的。

格式严谨有规律

“大清康熙年制” 款识在格式上有着严格的规范,常见的是六字两行排列,这种排列方式整齐对称,极具美感。其中,“大清” 两字位于第一行的中间位置,就像两位威严的守护者,稳稳地占据着主导地位;“康熙年制” 四字则在第二行,排列均匀,间距适中 。值得注意的是,“康” 字与 “熙” 字之间、“制” 字与 “年” 字之间通常会有空格,这些空格并非随意而为,而是遵循着一定的规律,使整个款识看起来更加和谐、美观。例如,在康熙官窑的一些经典瓷器上,我们可以清晰地看到这种规范的款识格式,它是康熙时期瓷器制作严谨工艺的体现。

工艺精湛线条美

康熙真品瓷器的制作工艺堪称一绝,款识的绘制更是精益求精。其笔画粗细适中,既不过粗显得臃肿,也不过细显得柔弱,每一笔都恰到好处。线条流畅自然,无论是横、竖、撇、捺,都能一气呵成,仿佛是用灵动的画笔在瓷器上翩翩起舞,没有丝毫的停顿和生硬之感。这种精湛的工艺使得款识不仅是简单的文字标识,更是一件精美的艺术品。即使经过数百年的时光流转,这些线条依然清晰锐利,毫无模糊或变形的迹象。像康熙五彩花鸟纹盘的款识,笔画细腻流畅,线条的转折处圆润自然,充分展示了当时高超的制瓷工艺水平。大清康熙年制瓷器鉴定交易咨询下图 珠山先生。

仿品款识破绽

字体呆板缺灵动

现代仿品的字体往往难以达到真品的灵动与规范。仔细观察会发现,其字体大小不一,像是随意拼凑而成,毫无美感可言。起笔收笔处生硬刻板,仿佛是用僵硬的工具刻上去的,没有真品那种自然流畅的书写韵味 。比如,“康” 字的一竖可能歪歪斜斜,毫无挺拔之感,失去了真品中该笔画所蕴含的力量与气势;“熙” 字的四点排列也可能杂乱无章,完全不符合真品的直点或顺点规律。更有甚者,某些笔画会被过分夸大或缩小,破坏了整个字体的结构平衡。例如,“大” 字的撇捺可能过于夸张,显得头重脚轻;“年” 字的竖笔则可能过短,失去了应有的稳重感。这些字体上的缺陷,使得仿品的款识看起来十分突兀,与真品的端庄工整形成鲜明对比。

颜色浮夸无层次

仿品在款识颜色的运用上也存在明显问题。它们常常使用化学颜料来模仿真品的青花色或矾红色,然而这些化学颜料调配出的颜色过于鲜艳、浮夸,缺乏真品颜色所具有的深沉与内敛。真品的颜色历经岁月沉淀,具有自然的层次感和立体感,仿佛是从瓷器内部散发出来的;而仿品的颜色则像是浮在表面,单薄且没有深度。即使有些仿品采用老料新工的方式制作,试图让颜色看起来更逼真,但只要仔细观察,还是能发现颜色分布不均匀的现象,有的地方颜色过深,有的地方又过浅,显得十分不自然。以矾红色款识为例,真品的矾红色泽沉稳,红中透黄,具有独特的质感;而仿品的矾红色往往过于鲜艳,红得刺眼,没有真品那种醇厚的韵味。

格式混乱不整齐

在格式方面,仿品的破绽也很容易被发现。康熙真品的款识格式规范严谨,“大清康熙年制” 六字两行排列整齐有序,“大清” 两字在第一行中间位置,“康熙年制” 四字在第二行均匀分布,“康” 字与 “熙” 字之间、“制” 字与 “年” 字之间的空格恰到好处,给人一种和谐对称的美感。然而,仿品常常忽视这些细节,字形排列不整齐,仿佛是随意摆放的,毫无规律可言。空格的大小也不均匀,有的过大,有的过小,破坏了整体的协调性。甚至有些仿品的格式完全错误,如将六字排成一行,或者排列顺序混乱,这些明显的错误使得仿品很容易被识别出来。

工艺粗糙瑕疵多

从工艺角度来看,康熙真品的款识工艺精湛,而仿品则显得粗糙不堪。仿品的笔画粗细不一致,时而粗重,时而纤细,就像初学者随意涂抹的痕迹。线条也不流畅,经常出现停顿、弯曲不自然的情况,与真品流畅顺滑的线条形成鲜明反差。更糟糕的是,一些仿品在烧制过程中还会出现气泡、颗粒状物质等问题,这些瑕疵在真品中是极为罕见的。比如,有的仿品款识笔画上会出现密密麻麻的小气泡,影响了款识的清晰度和美观度;还有的仿品在颜料中混入了杂质,导致款识表面出现颗粒感,这些都是工艺粗糙的表现,也是鉴别仿品的重要依据。

鉴定实战技巧

多维度对比观察

在鉴定 “大清康熙年制” 款识时,不能仅依靠单一特征来判断,而要从字体、颜色、格式和工艺等多个维度同时进行对比观察 。比如,先仔细审视字体的形态、笔画的粗细和书写风格,看是否符合康熙真品款识字体规范、工整且富有神韵的特点;接着观察颜色的深浅、层次感以及是否自然,判断其是否为真品中深沉且有立体感的青花色或矾红色;再检查格式是否为标准的六字两行排列,各字之间的间距和空格是否均匀、符合规律;最后留意工艺上笔画的流畅度、粗细一致性以及是否存在瑕疵。只有综合考量这些方面,才能更准确地辨别款识的真伪。例如,当面对一件声称是康熙年间的瓷器时,若仅看字体觉得像真品,但颜色却过于鲜艳浮夸,格式也略有偏差,那么这件瓷器很可能是仿品。

借助工具更精准

借助专业工具可以帮助我们更清晰地观察款识的细节,从而提升鉴定的准确性。放大镜是最常用的工具之一,通过放大镜,我们能够看到款识笔画的细微之处,如起笔收笔的痕迹、笔画的粗细变化以及线条是否流畅等。一些现代仿品在这些细节上往往会露出破绽,用放大镜就能轻易发现。紫外线灯也是鉴定的好帮手,它可以检测出款识颜料中是否含有现代化学物质。因为康熙时期的颜料成分与现代化学颜料不同,在紫外线灯下会呈现出不同的荧光反应。比如,真品的青花色或矾红色在紫外线灯下通常不会有强烈的荧光反应,而一些使用化学颜料仿制的款识则可能会发出明显的荧光 。此外,显微镜等高级工具还能进一步观察款识的微观结构,为鉴定提供更科学的依据。

知识积累与实践

鉴定 “大清康熙年制” 款识需要丰富的知识储备和大量的实践经验。平时要多学习康熙瓷器的相关知识,包括历史背景、制作工艺、艺术风格等方面,了解康熙时期瓷器款识的演变过程和特点。同时,要尽可能多地接触康熙瓷器的真品和仿品,通过实际观察、比较,不断积累鉴定经验。可以参观博物馆,近距离欣赏和研究康熙瓷器的真品,感受其独特的魅力和工艺;也可以参加一些古玩交流会、拍卖会等活动,在实践中锻炼自己的鉴定能力。与其他收藏爱好者和专业鉴定师交流分享经验也是提升鉴定水平的重要途径,通过交流,可以学习到不同的鉴定方法和技巧,拓宽自己的视野 。只有不断学习和实践,才能在鉴定 “大清康熙年制” 款识时做到游刃有余,准确判断瓷器的真伪。

总结

辨别大清康熙年制款识的真假,需要综合多方面因素,从字体、颜色、格式到工艺,每一个细节都至关重要。真品款识在字体上规范工整、富有神韵,颜色深沉且具层次感,格式严谨整齐,工艺精湛细腻;而仿品往往在这些方面暴露出各种破绽,如字体呆板、颜色浮夸、格式混乱、工艺粗糙等 。在实际鉴定过程中,我们要运用多维度对比观察的方法,借助专业工具,不断积累知识和实践经验,以提高鉴定的准确性。同时,也要认识到瓷器鉴定是一个复杂的过程,不能仅凭单一特征就轻易下结论,需谨慎判断,才能避免误判,真正领略康熙瓷器款识的独特魅力与价值。