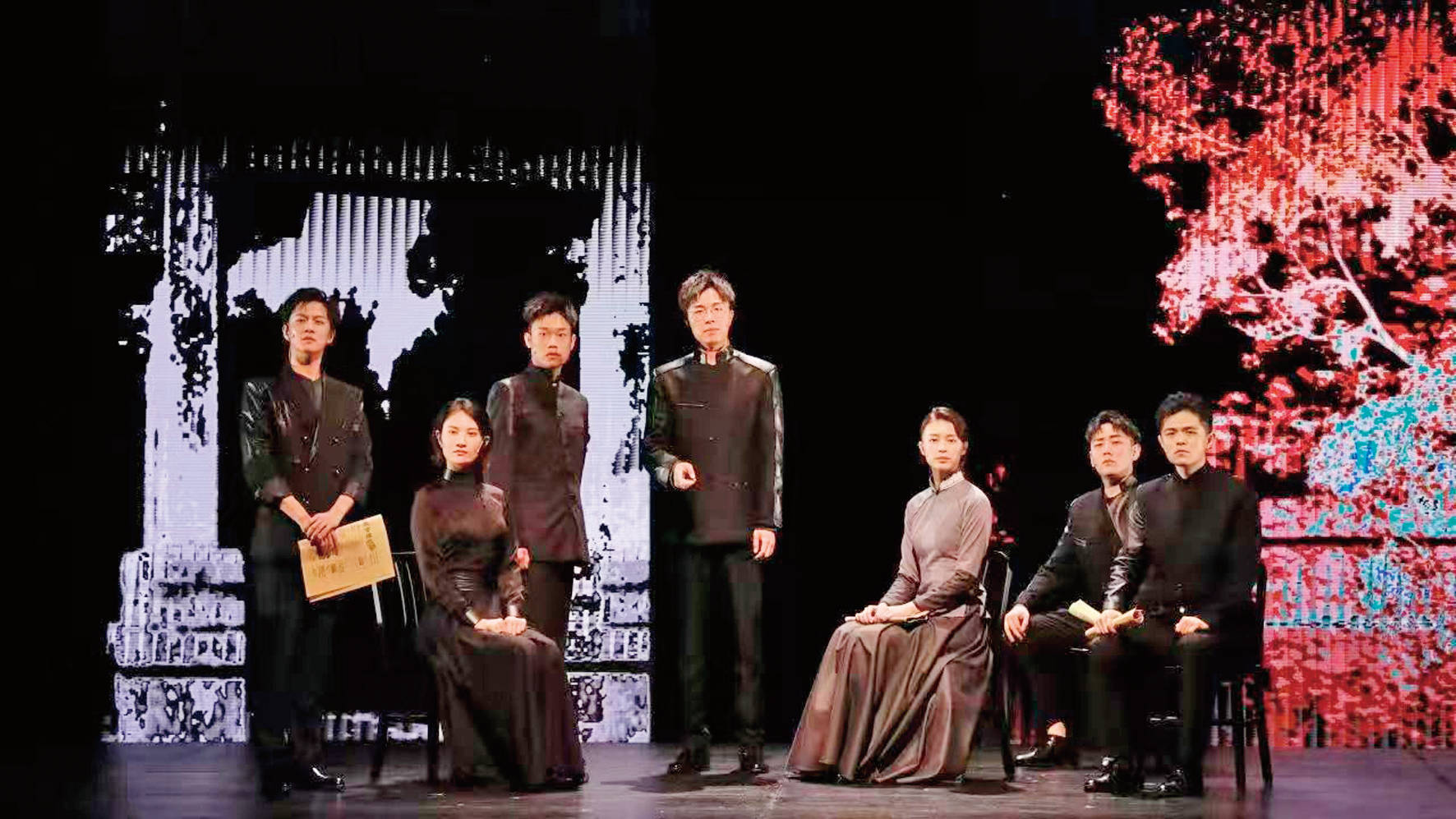

歌剧《长征》剧照

本报记者 刘 淼

2025年是中国共产党成立104周年。在“七一”这一承载厚重记忆的特殊节点,红色题材舞台艺术作品以磅礴之势,激荡起深沉而持久的情感回响。

热血激昂的话剧、悠扬情深的歌剧、写意轻盈的舞剧……文艺工作者化身革命精神的追光者,深入历史深处,从不同年代的奋斗故事中采集精神火种,以传统舞台为纸、当代艺术为笔,精心勾勒时代画卷,让红色基因在新时代绽放夺目光彩。

与新时代观众审美连接

如何让尘封的故事与当代观众,尤其是青年观众产生共鸣,这是红色题材舞台艺术作品的创作重点,更是难点。摒弃“教育口吻”的叙事方式,以个体命运洞见历史进程;修改陈旧的舞台造型,用当代艺术表达方式和现代剧场理念对红色主题进行开拓……文艺工作者以守正创新之姿,让党的光辉历程和伟大成就在舞台上熠熠生辉,将信仰的力量润物无声地传递给观众。

话剧《红色的起点》剧照

以叶永烈的长篇纪实作品《红色的起点:中国共产党诞生纪实》为创作蓝本的话剧《红色的起点》,在忠于文献史料的基础上,调整了原著的线性叙事结构,创新性地以政论体与人物叙事交织的手法,将革命先驱的思想交锋浓缩于舞台之上。

中共一大会址、老渔阳里2号、新渔阳里6号……主创团队参考了大量珍贵史料和历史内容,采用历史与现实相结合的纪实手法,融合运用诗歌、历史、纪实等表现形式,通过50多个角色的“群像式”展现,全剧化作一幕幕充满生命力、感染力与思辨力的舞台画卷。

该剧总导演、中国国家话剧院院长田沁鑫坦言:“这次创作就是想和百年前的那群青年,进行一次跨世纪的交流。用今天青年人的表达和对中国共产党的致敬与热爱,来回望党的百年红色起点,这次连接、这次握手、这次心灵碰撞,是我们想要展现的一堂生动的党史课。我们要让今天的年轻人在剧场里找到自己的精神坐标。”

不同于国家艺术院团的宏大叙事,年轻的创作者也以自己的表达方式探索着红色题材舞台艺术作品的创作边界。

音乐剧《速记员》剧照

从2021年的工作坊版本,到2022年的大剧场版,再到2025年的3.0版,音乐剧《速记员》的年轻主创团队用4年时间,以三种截然不同的方式,将我党隐蔽战线工作者沈安娜的故事搬上舞台。

该剧导演谢昱缇表示,在创作中,团队反复寻找沈安娜成长的线索,她坚信,英雄并不是从天而降的,而是在痛苦和艰辛中一步步磨炼出来的。“我们在戏中呈现的这些‘去英雄化’的表达,并非要削弱她的伟大,而是希望让观众能够看到——英雄并非生来就是英雄,他们也是如你我一般的普通人,他们的伟大之处是在关键时刻会作出英雄的选择。”

在3.0版中,《速记员》摒弃了写实的布景,运用中式美学中“虚实相生”的理念,提炼出最核心的舞台意象,呈现“物随心动”的中式舞台智慧。从大剧场转向小剧场的改编过程中,主创团队还借用中国园林中“移步换景”的哲学,希望观众能如同漫步园林一般,在每个转角感受不同的意境。

在谢昱缇看来,《速记员》不仅仅是一部关于历史的音乐剧,更是一面镜子,映照出当代人的精神困境。“我们希望观众走出剧场时,不仅能记住沈安娜,更能记住那句‘坚持住、莫彷徨,黑暗尽头一定有光亮’。这不仅是沈安娜的信念,也是我们希望通过这部作品传递给每一位观众的精神力量。”

塑造有血有肉的人物形象

文艺理论家钱谷融曾说:“文艺的对象,文学的题材,应该是人,应该是时时在行动中的人,应该是处在各种各样复杂的社会关系中的人。”舞台艺术作品的灵魂终究要落脚在“人”身上——刻画有血有肉、情感丰沛的鲜活个体。“写出人的深度”,是红色舞台艺术作品走向经典的必由之路。

以中国共产党早期主要领导人之一,伟大的马克思主义者,卓越的无产阶级革命家、理论家和宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者之一——瞿秋白的生平事迹为题材创作的昆剧《瞿秋白》,在以《溯源》《秉志》《镌心》《取义》四折完成对瞿秋白狱中最后一段时光的展现的同时,又将每一折划分为“昼”与“夜”两部分,勾连起瞿秋白在狱中的现实经历与回忆中的想象经历,从而成功地扩展了舞台的叙事空间。

在这极富诗意的昼夜交替中,瞿秋白完成了与母亲金璇、友人鲁迅、妻子杨之华的三场精神对话。尤为难得的是,编剧罗周并未把三场对话的主题局限在单纯的“诀别”上,而是深入挖掘瞿秋白《多余的话》中的可用素材,将瞿秋白就义前对一生的真实回顾巧妙地融入舞台叙事,融入与其他人物的交往对话中,与瞿秋白在狱中的大义凛然构成互补,极大地丰富了瞿秋白身上作为“人”的一面,让中心人物的形象更加有血有肉。

这样的巧妙结构,源于罗周对人物资料的深入阅读与梳理。读了两版年谱、书信录与多部评传后,瞿秋白在罗周心目中不再只是个伟大而遥远的革命烈士,而是一个曾经生活在这片土地上,为振兴中华而付出一切的前辈。作为编剧,在罗周的眼中,架构剧情的技巧固然重要,而最打动人心的,是革命志士高贵的人格与坚定的信仰,是他们为了国家和民族奉献一切乃至生命的人生真实。“没有一个作家能够凭空编出这样的人物。支撑并完成这部作品的,是革命志士磅礴、饱满、坚韧的一生。他们的信仰是从生命中绽放的光,引导着我们一路前行。”罗周说。

歌剧《长征》剧照

长征这条红飘带,是由无数红军将士的鲜血染成的。歌剧《长征》在展示普通红军战士和沿途百姓等群像人物的同时,着重塑造了彭政委这样一位“革命理想高于天”的指挥员。歌剧凸显了彭政委作为政工干部坚定的理想信念和过硬的政治素质。在一些干部战士对撤离、转移等上级指示表示不理解时,他循循善诱解开大家的思想疙瘩;在几次大的战役中,他的战前动员、战中鼓舞、战后总结都精准到位;飞夺泸定桥时,他誓要从这大河上“走”过去,展现出革命将士“心中有信仰,脚下有力量”的信心、决心;在即将进入草地时,他发出“待到云开见日时,笑看大地换人间”的心声,代表着红军将士对长征终将胜利的坚定信念。

历史的硝烟中,彭政委是无数长征将士的缩影;歌剧的舞台上,他化作一盏明灯,以血肉之躯诠释人性的璀璨光芒。《我不知道该说些什么》《寒夜中》等近20个经典唱段,串联起细腻而壮烈的动人篇章,带领观众真切感受到面对乱云飞渡、惊涛骇浪时,我党表现出的无所畏惧的英雄气概和浴火重生的不屈精神。

儿童剧《新安旅行团》剧照

创新模式让历史不再遥远

文艺工作者深谙,若想让红色题材艺术作品真正走进观众内心,仅靠在舞台上呈现视觉奇观依然不够。如何让普通观众从旁观者成为“触摸”历史温度的参与者,也成为不少创作者不断探索的新路径。

2022年5月30日,在习近平总书记给新安小学回信一周年之际,文化和旅游部“新时代现实题材创作工程”重点项目、中国儿童艺术剧院与江苏省淮安市委联合出品的现实题材儿童剧《新安旅行团》首演。《新安旅行团》的创作过程,不仅是扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动的生动呈现,更有着“种下一粒种子”的特殊意义。作为中国儿童艺术剧院“新时代种子计划”的首部作品,《新安旅行团》首演时由专业演员以及25名新安小学的学生共同演出。之后,由新安小学师生创排了儿童剧《新安旅行团》(校园版)并开启巡演,让这粒戏剧的种子在属于自己的土地上长成参天大树。

“孩子们通过对剧本的理解,一次次认真排练打磨,逐渐沉浸到了剧情中,真正跟‘新安旅行团’的前辈进行心灵对话。”中国儿童艺术剧院创作部主任、儿童剧《新安旅行团》总召集人毛尔南说,“在排练过程中,他们学会了自理、懂得了团队合作,这本身就是潜移默化的教育,从中看到了‘新安旅行团’的意志品质和精神风貌在青少年身上的延续和传承。”

随着科技与文化的深度融合,戏剧形态正悄然发生着新的变革,文旅融合、数字赋能、全息体验等新的演艺诉求和可能性也为戏剧更新观念、加持审美带来新的契机。这是新的挑战和课题,也是戏剧工作者立足专业、践行文明新形态理念的重要机遇。红色主题沉浸式戏剧《曙光》正是戏剧形态变革中的一次重要尝试。

在剧中,主创团队构建了一个演艺新空间,演员带着观众在这个空间中、在流动的状态下,共同完成全剧内容,旨在营造一种“空间和表演一起发展”的交融模式。在《曙光》剧中,通过洛阳红车站、历史回廊、晨曦餐馆、工厂聚落、密道等场景营造,再现1921年的洛阳工务段修理厂、《工人周刊》发行站、工人夜校等革命先烈挥洒热血的真实场景,营造革命发生的历史空间;通过革命胜利袋、车票、《新青年》报纸、探照灯等道具与物件,增强历史代入感,强化历史触摸实感;通过音乐、音效的叙事,增强历史事件的现场性,激发参与者的情感共鸣;通过影像叙事,刻画生动的人物形象,拓展戏剧的叙事时空。

“在这次以沉浸戏剧为载体讲述革命先辈故事的实践中,所有的戏剧元素只要存在于戏剧空间中,就有其叙事属性与教育功能,作为参与者的观众通过沉浸戏剧‘创造有可能的相遇’而获得直观、全面的身心体验。《曙光》让观众走入戏剧情景,扮演戏剧人物,表达真情实感,极大地拓展了戏剧的观演体验,为戏剧的传播提供了新可能。可以说,将红色题材以更丰富的表现手法和更活泼的叙述方式讲述给观众,是一种有益的尝试。”《曙光》总编剧、总导演潘乃奇说。

开拓红色题材舞台艺术创作新境界

夕 君

近年来,舞台艺术创作蓬勃发展,其中红色题材舞台艺术创作成绩尤为瞩目。无论是评剧《革命家庭》、锡剧《烛光在前》、民族歌剧《沂蒙山》,还是舞剧《骑兵》、音乐剧《花儿与号手》,众多红色题材作品斩获重要奖项,更赢得了观众的认可。总体来看,红色题材舞台艺术创作要兼顾历史质感与当代风范,结合现代审美观念和舞台科技,不断开拓创作新境界,走进更多观众尤其是年轻观众的心里。

红色题材舞台艺术创作面对和挖掘的是党带领中国人民团结一心、艰苦奋斗、开拓创新,从而实现站起来、富起来、强起来的光辉历程。这份来自历史的厚重感、接通当下的现实感,是红色题材舞台艺术创作的底色与底气,也是其打动观众、赢得市场的独特优势之所在。因而,红色题材舞台艺术创作要坚守扎实厚重的历史情怀、磅礴庄重的艺术气质,这既是一种宏阔的艺术使命,又是一种具体的操作路径。

为此,红色题材舞台艺术创作者不仅要认真梳理史料,通过文字、图片等资料直抵“历史现场”,让构思、创作具备历史的质感,还要深入生活、实地采风,让作品的呈现带有生活的温度。那些真实的事件、人物、场景带给创作者的触动与震撼,总能流淌出真挚的情感、动人的细节乃至升华作品的神来之笔,纯靠技术驱动的创作无法与之相比。

创作进入较高境界,自应举重若轻,从一朵浪花中窥见一片汪洋。对于红色题材舞台艺术创作来说,要为大历史、大气魄寻找小切口、小抓手,把历史的逻辑、现实的关怀具象化为立体鲜活的人物、生动可感的故事、活泼亲切的台词和有效合理的舞台行动。舞台表现越是“落地”,红色题材的魅力与力量越能得到充分凸显,切不可在创作上贪多求大,陷入口号化、虚浮化的窠臼。

日益发达的舞台科技,为红色题材舞台艺术作品好看好听、深入人心,提供了新的方法和助力。舞剧《骑兵》、话剧《炉火照天地》等作品,将舞蹈艺术、话剧艺术与多媒体影像等现代科技相结合,于一方舞台之上拓展了红色题材舞台艺术作品的表现空间。沉浸式演艺剧目《伟大转折》、红色舞台剧《重庆·1949》则更进一步,借助科技突破传统镜框式舞台的边界,探索新的观演关系,受到广大观众尤其是年轻观众的欢迎,让红色文化、信仰之美更加入脑入心。

推动红色题材舞台艺术作品更好更深地走近观众、拥抱观众,要进一步打开视野、借势进取。近些年来,文旅市场、旅游演艺蓬勃发展,其中红色题材作品为不少观众所青睐。下一步,红色题材舞台艺术作品不妨探索与文化、旅游等产业融合发展,通过艺术研学、寓教于游、深度体验等方式持续扩大影响力,在更广阔的天地中绽放红色题材舞台艺术作品的时代光彩,浸润人心、培根铸魂。

(本文图片由相关剧组提供)

2025年7月1日《中国文化报》

第5版刊发特别报道

《当信仰之光遇见艺术之美》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓