徐滢,跨媒介装置艺术家,声音雕塑诗人,毕业于皇家艺术学院,曾入选“UCCA Lab x Perrier”新锐艺术家 Top10。其艺术实践广泛涵盖声音雕塑与装置、动态影像、绘画以及行为艺术等多个领域。

她专注于探索人、自然、物质与精神感性世界之间的多维关系。在她的艺术创作中,时间与空间里的生长、记忆、创造以及感受不断涌现并得以重构。徐滢擅长从纯粹的材料出发,将声音作为连接物质世界与感性世界的媒介,以此唤起观众内心最纯粹的状态,并引导他们探索人类意识中的深层记忆。

跨媒介装置艺术家 徐滢

跨媒介装置艺术家 徐滢

徐滢的创作本质是一场二分法哲学的实践,体现在感性与理性的对话、自然与人为的碰撞、有机与几何的交织、重复与随机的并存、控制之下的精确与即兴挥洒的自由,以及性别二元的微妙平衡等方面。她的作品仿佛遵循着独特的“游戏规则”,从潜意识驱动下的随性挥洒逐渐过渡到有序状态,以灵动、游逸且复合的艺术语汇,表达她对人性、自然与世界的理解。

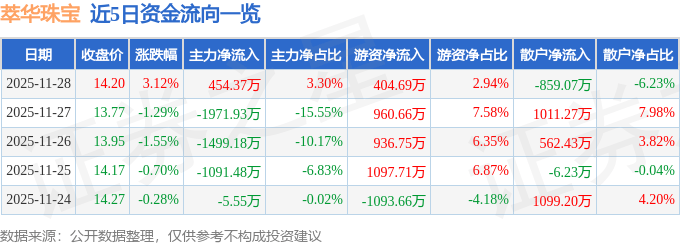

Part 01

声音捕手,当音律长出形状

在徐滢的艺术世界里,声音并非抽象符号,而是具象且可触摸的实体。从小时候的学习和生活体验中,她已经自然地觉察到自己拥有对声音超乎其他感官更加突出的的敏锐度,她通过声音可以记忆课本,并拥有将听觉体验转化为视觉语言的天赋。这在其后来的学习和艺术创作中,声音始终扮演着最重要的角色。

在她的创作中,她保持着对材料与音律关系的洞察与思考,这种转化并非依靠夸张修辞或拟人化演绎,而是建立在对物质本质的精准把握之上。当金属箔片与玻璃棒在风中摩擦,当陶瓷、玻璃与竹、石在机械运动中碰撞,声音便以物理形态展现出其存在的证据。

《Symphony交响》系列 2021

《Symphony交响》系列 2021

徐滢的创作起点往往朴素得近乎原始,可能是一块海边拾得的贝壳、一枚山间采集的果实,或是一段被遗忘的机械运转声。在《Symphony交响》系列中,她将竹板的韧性、石头的圆滑与不锈钢的冷冽并置,通过精密设计的机械结构,让这些看似沉默的材料在运动中产生对话。当竹板由于弹簧因马达驱动而弯曲时会相互碰撞发出清脆的声响,石头与金属的碰撞会发出类似编钟的浑厚声音,小球在纸板上跳跃发出沉闷低音,这种跨越材质界限的声音共振,恰似自然生态系统中的物种互动。徐滢强调:“我追求的不是音乐性的和谐,而是材料在特定条件下被迫发出的‘真实声音’,即被工业文明驯化之前,物质本真的语言。”

《Quadrophonic Waters》2022

《Quadrophonic Waters》2022

这种对声音物质性的探索,在“迭奏”系列作品中达到新的维度,尤其是《Quadrophonic Waters 四声之水》。装置中的金属箔片被随机弯成不同曲率的水波纹形态,当自然风力穿过时,每片金属都会因空气流速差异产生独特振动频率。它们被精心排布悬挂于玻璃棒上,形成一个精密的四方位(前左/前右/后左/后右)方阵,观众则环绕在这周围。他们行走时带动的气流变化,会实时改变整个空间的声场分布。徐滢将这种体验描述为“与风的即兴合奏”:“声音不再是预设的背景音乐,而是观众身体与空间对话的即时翻译。”

《Round》

《Round》

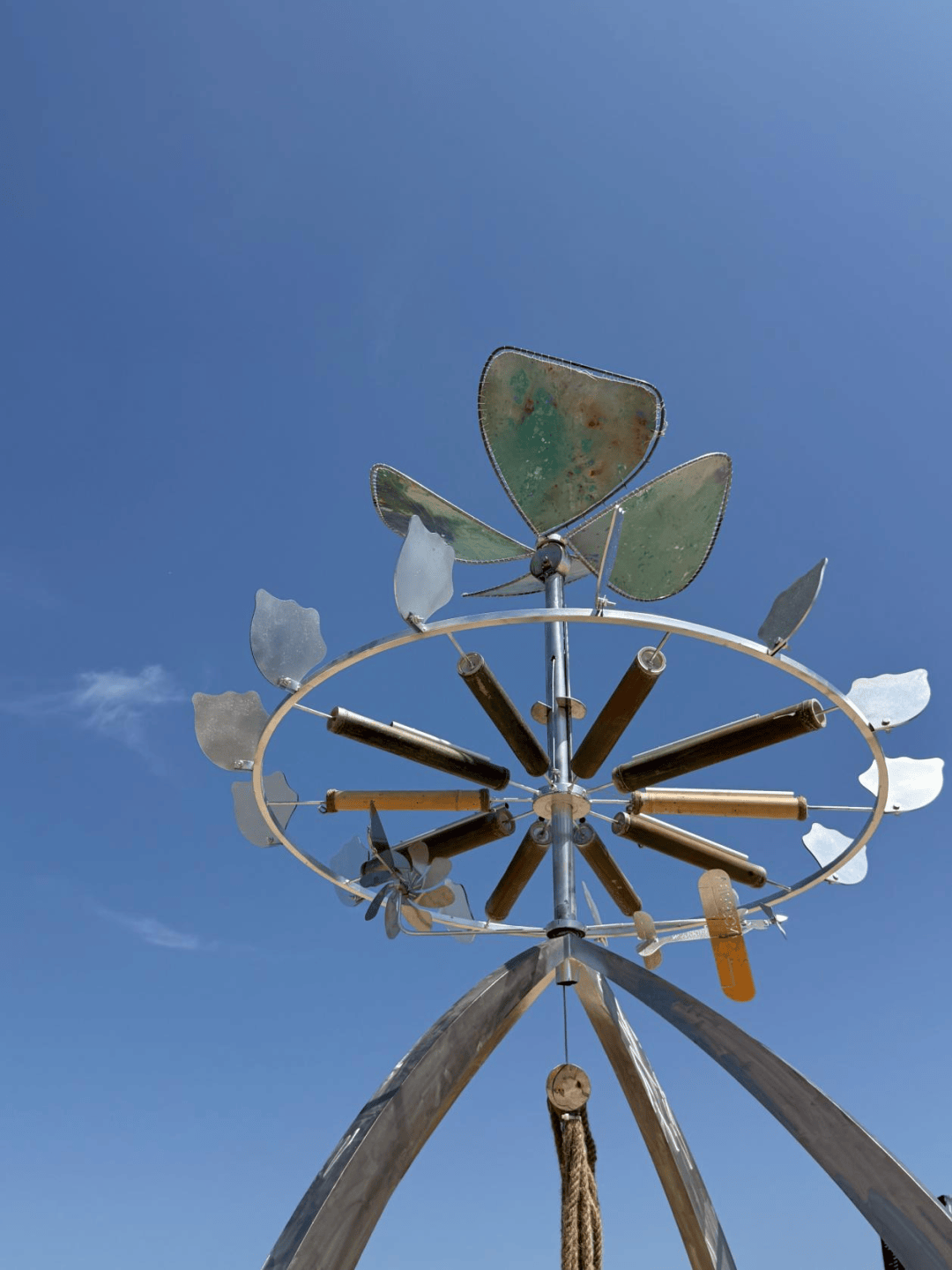

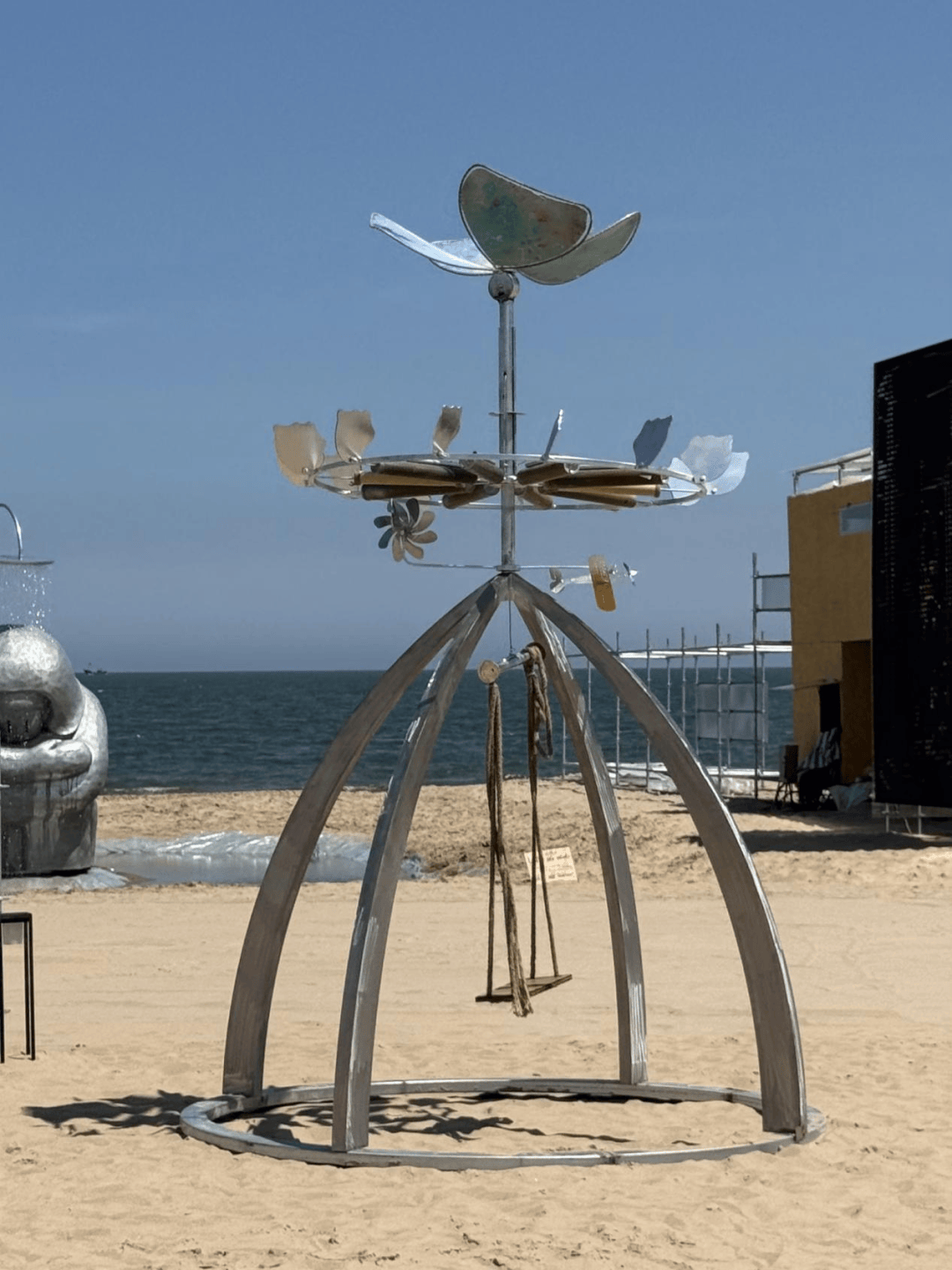

《风织梦轮的耳语》2024

《风织梦轮的耳语》2024

童年记忆为她的这种创作方式埋下伏笔。徐滢回忆起儿时在海边用海螺听潮声的经历:“那时我总以为能听到大海的心跳,后来明白其实是自己的血液在耳膜上共鸣。”这种将主观感知与客观存在模糊化的体验,成为她艺术创作的底层逻辑。在《风织梦轮的耳语》中,观众推动木质转轮带动竹筒装置内部的砂砾倾倒滑落,同时,不同转速会使小球触发藏在结构中的金属音束,发出类似雨声和风铃的梦幻音律。徐滢特意保留了机械运转时的摩擦杂音:“这些‘不完美’的声音,才是真实世界与理想化艺术之间的张力所在。”

Part 02

材料诗人,自然的翻译官

对于徐滢而言,材料并非被征服的对象,而是等待被唤醒的叙事者。她像考古学家一样研究每种物质的物理特性,又像诗人般倾听它们蕴含的隐喻。

《Symphony交响》2021

《Symphony交响》2021

徐滢在创作中对材料的选择蕴含着深刻的哲学思考。她既钟情于自然未加工材料的天然物质性,如石头、贝壳、竹筒等,认为每种自然物体都有其独特特性;又关注人工介入的工业材料,如马达、弹簧、金属箔片等,因为它们代表着工业化时代的特征。她将这两类材料碰撞结合,如《Symphony交响》中竹、石与不锈钢的搭配,模拟人与自然的关系,人试图介入甚至控制自然,但自然始终保持其不可控的特性。

《林中表演者的邀请》2021

《林中表演者的邀请》2021

在装置艺术《林中表演者的邀请》中,她敏锐捕捉到特定环境,少有城市噪音污染的山坡树林的特质,精心挑选长度各异的人工吹制玻璃、钢丝绳、弹簧等材料。徐滢将红色钢丝绳绷紧绑在树上,当风吹动玻璃或有人拨动钢丝绳时,不同物体相互碰撞发出声响。这种以物质创造自然声音的方式,巧妙地融入自然氛围,深入探讨环境空间中声音、装置、人与空间的多维度关系,充分体现了她从场地和环境空间引发创作灵感,注重在地性和谐的创作理念。

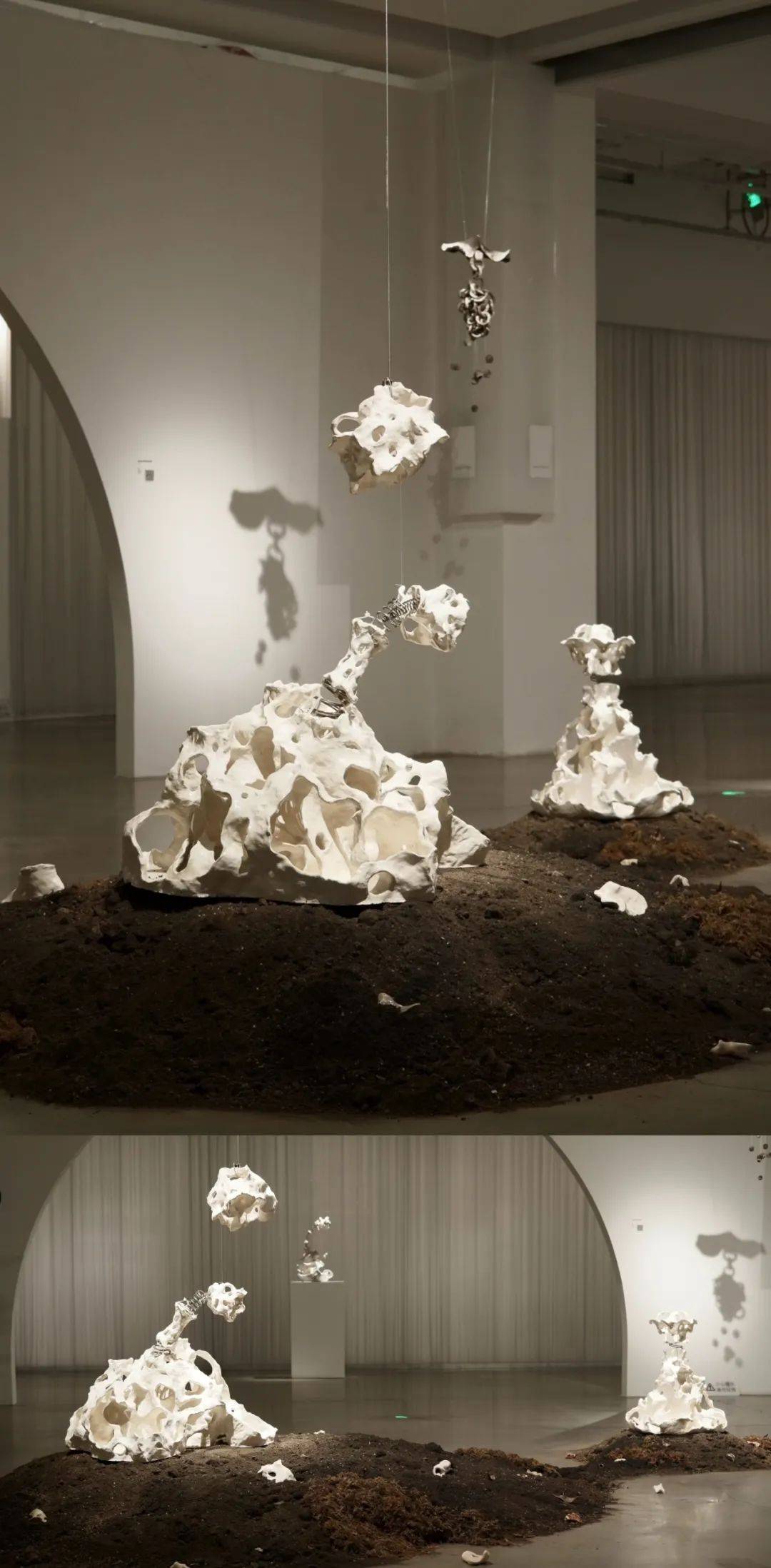

《Symbiosis共生系列》2023

《Symbiosis共生系列》2023

徐滢对材料特性的运用可谓炉火纯青,擅长通过材料展现生命循环与自然生成。陶瓷是她常用的创作材料之一,在《Symbiosis共生系列》中,她凭借潜意识对陶土进行累积、连接、缝合等操作。创作过程中,她不绘制草图,仅预设大致形态,作品完成后却意外发现其形态与自然界的洞穴、珊瑚或骨骼相似。陶瓷由砂石粘土经人工处理烧制而成,在烧制过程中存在炸裂粉碎,重新变回砂石土的可能,这一过程恰似生命的循环往复。徐滢巧妙地将这一材料特性融入作品,表达对生命循环的思考。

《等一个浪的相逢》2023

《等一个浪的相逢》2023

玻璃材料在《等一个浪的相逢》中展现出独特的艺术效果。该装置采用不倒翁造型,放置于海边。当海浪拍打时,装置内部的鹅卵石晃动发出撞击声;海浪大时,装置本身也会相互碰撞发声。她期待玻璃装置能够被海风、海浪等自然元素改造,她认为若作品能被自然消解,将赋予作品更深层次的升华,甚至使其成为通过影像记录整个过程的行为艺术作品。这一创作理念体现了她对去人类中心化的思考以及表达其强烈的环保意识。

《时间的节奏》系列 2022-2025

《时间的节奏》系列 2022-2025

在油画创作《时间的节奏》系列中,徐滢将日常物件如信、录音带、彩色针线等作为记忆载体,运用色彩和线条将细碎记忆抽象化。她自幼记事较早,对童年经历记忆犹新,日常生活中会记录随机产生的小诗和抽象稿子,这些成为她生命旅程中碎片性感受的记录。在进行架上绘画创作时,她会不自觉地运用自然色彩,如黎明、傍晚的天色,山谷、海边的颜色,将自然与记忆的紧密相连呈现在画作中。

《时间的节奏》系列 2022-2025

《时间的节奏》系列 2022-2025

她认为,自然界的万物与人类共同存在于时间与空间之中,互为旁观者和记忆对象,人的成长见证时间的流逝。一个物件能够穿越时间的限制,帮助人们找回记忆。在绘画过程中,她不断搜寻时间生长中的细微记忆感受,从一个记忆跳跃到另一个回忆,进行重组与构建,使时间在创作中呈现出散布而非线性的状态。观众在欣赏作品时,也能辨认出集体经验中的共有符号,从而与个体记忆产生共鸣。

Part 03

艺术实验,创作之外的温柔凝视

徐滢的作品常常隐含女性议题,她借助艺术实验,表达对女性身份以及社会规训的辩证思考。

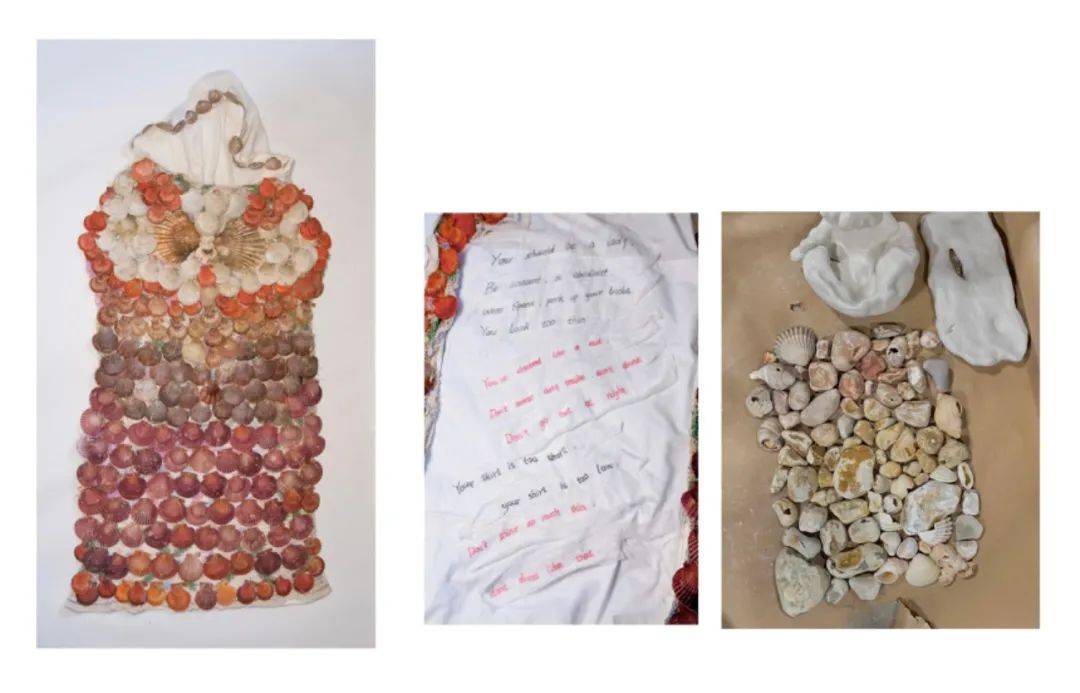

在她的行为艺术作品《贝壳女孩》中,徐滢将目光聚焦于当代年轻女孩所面临的困境,即:她们的穿衣打扮是否符合家长眼中“乖乖女”的形象。这种社会现象的根源,在于社会普遍存在以身体属性评判女性的社会共识。为此,她制作了一件贝壳衣,它表面看似严实、背后却写满各种社会规训女性的文字,她还记录下了穿着这件贝壳衣与父母出门时公众的反应。

《贝壳女孩》2021

《贝壳女孩》2021

通过穿着暴露的吊带衫和不同寻常的贝壳衣分别上街观察公众的反馈的调研徐滢发现:当她穿吊带衫时,路人的目光多集中于其身体裸露的部分;而当她穿贝壳衣外出时,人们的关注点则落在对衣服本身的好奇。她借此作品想要揭示社会固有的物化女性思想,这种思想将女性穿得少、打扮得个性等行为与不良少女的评价画上等号,站在道德制高点去评判所谓的“好女孩”与“坏女孩”。她希望借此引发人们对“女性被凝视”这一传统议题的思考。

《贝壳女孩》2021

《贝壳女孩》2021

《火山 苹果 奶嘴 云朵》系列作品则是《贝壳女孩》的前身。徐滢选取了带有女性符号化的物体,抓住其中的矛盾点,用与之对立且违背物品的特性的视角进行创作,建立起与女性社会议题之间的微妙的关联,并以此隐喻对社会对女性固有认知的影射。例如,她将掉渣易碎、通常象征家庭主妇的面包制作成需要耐穿结实的面包拖鞋;把女性隐私物品卫生巾制作成需要在公共场合佩戴的口罩;将柔软且带有色情象征的羽毛改造为需要锋利的可切食物的羽毛刀;把脆弱美丽、象征孕育和保护的贝壳制作成能代表窥探和凝视的贝壳眼镜。通过这些打破常规和富有新意的一组创作,她成功打破人们对女性固有认知的定义和标签化特性,从而引发更多人去思考女性这一群体的生活和生存状态。

《火山 苹果 奶嘴 云朵》2021

《火山 苹果 奶嘴 云朵》2021

在跨媒介创作方面,她不断探索,积极尝试雕塑、行为艺术、影像、绘画等多种媒介形式。她认为媒介只是感知和表达世界的路径,而创作的内核才是关键。在她看来,雕塑和装置的创作媒介更能贴近她的内心最深切的表达,它们的物质性和实体性更加便于艺术家与材料展开更多互动与对话,在遵循材料自身逻辑的过程中形成自有的秩序,她的作品如同珊瑚虫筑巢般自然生成。

《羽毛的秘密》影像作品 2021

《羽毛的秘密》影像作品 2021

影像作品《羽毛的秘密》更是深入探讨人工物与自然物的关系。作品展现羽毛从自然生命体到文化符号、人造替代品,再到灰烬的蜕变过程,体现人类与自然的依存关系。人类对羽毛的介入影响是随机且摇摆不定的,她通过该作品提出她的思考,而非质问人类对自然的改造权,她希望以此引发观众对人类行为的审视。

《风织梦轮的耳语》2024

《风织梦轮的耳语》2024

在互动创作领域,她的作品强调观众参与。在阿那亚的装置作品《风织梦轮的耳语》中,现场观众推动其装置主体的行为,成为装置的一部分,人们可以借此享受片刻的治愈时光。在现场,有观众将装置竖立起来绕着中心旋转,这一行为也超出她的创作时候的设想,从而体现出观众在其作品呈现中的主导性,也拓展了其艺术表达的可能性。

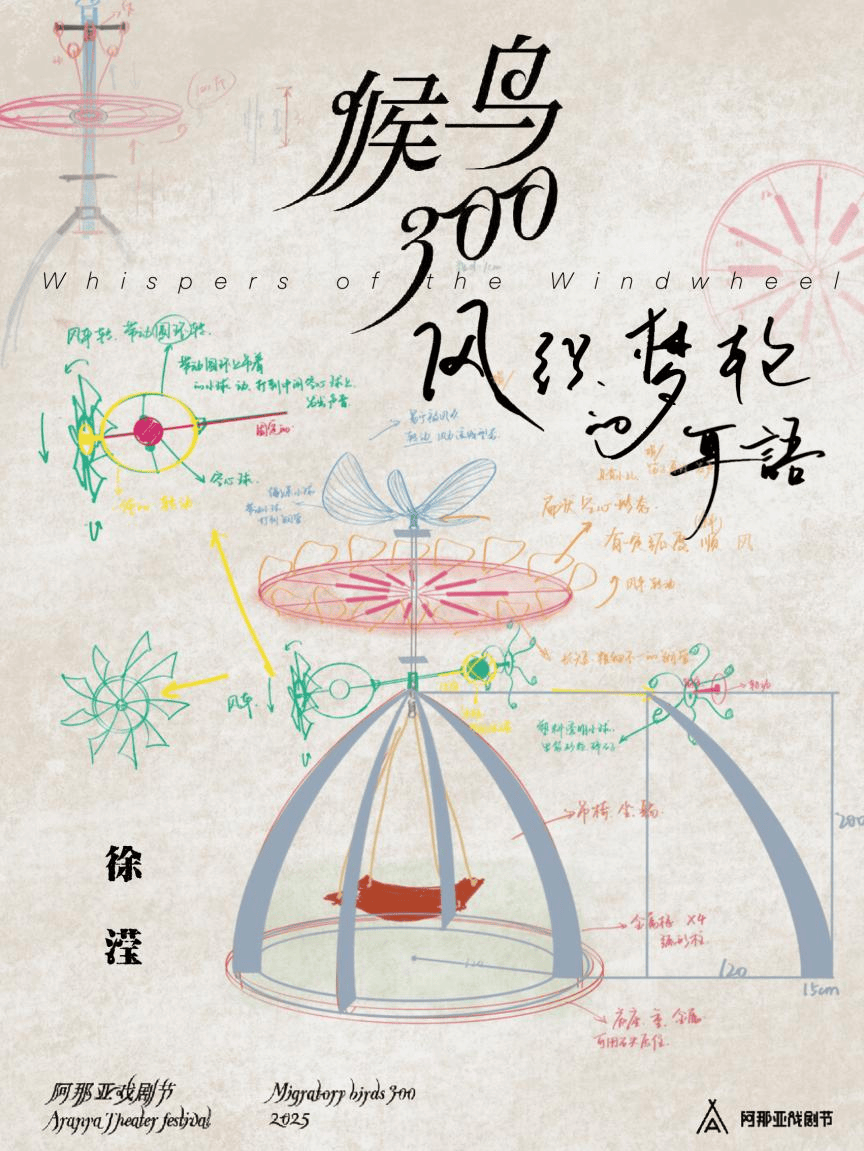

《阿那亚候鸟300·贰零贰伍》

《阿那亚候鸟300·贰零贰伍》

目前,徐滢正在《阿那亚候鸟300· 贰零贰伍》的创作实践中,今年她将延续去年她的“声音 + 自然”的创作脉络。其装置作品 “风织梦轮的耳语”的2.0版本也完整呈现在了现场。在今年的新作中,观众坐在秋千上施加重力和拉力,带动装置的轮子转动,风车在风和人的共同作用下发声。她将其视为大众创造的“大玩具”,她希望给现场的观众带来更多的治愈体验。这一创作理念与她随机写下的“往黎明里记一些记忆,然后有关大海和鲜花,再剪一个洞,把黄昏的气味装进风里”的想象画面相呼应,完美表达了五感融合的创作特点。

此外,她还在进行音疗与艺术结合的实验。例如:装置作品《终将成为雨林》以不倒翁的设定作为基座,金属锻造骨架悬挂着果壳,置于土壤上,装置被推动后,果壳碰撞发出类似雨声的疗愈声音;还有以水琴窟为灵感的混凝土、羊皮和水的装置,都是目前她正在筹备的大型装置作品。她希望自己的作品能给世界带来疗愈,缓解人们的情绪,从而在艺术表达与疗愈功能之间寻求某种平衡并引发思考与共情。

从声音雕塑到行为艺术,徐滢的创作始终在多重维度间自由穿梭。她以声音为魂,材料为载体,在装置、影像、行为等多种艺术媒介中构建起一座没有围墙的“艺术疗愈宇宙”。而 “真诚”或许正是她所有艺术实验的底色:拒绝被定义,只遵从材料与内心的真实律动。

图片来源于艺术家

如有版权问题,联系编辑删除

编辑总监 | Amber

编辑 | Deja vu

设计 | 三土

协调 | 顺利