明末书法家担当(1593—1673)的书法艺术以其独特的禅意境界著称,他将佛学思想与书法创作深度融合,形成了“直指本心”的狂草风格。以下从多个维度简析其书法中的禅意表现:

一、禅学思想与书法理念的融合

担当的书法创作深受禅宗“顿悟”思想影响,主张通过笔墨直接展现佛性,将书写视为“机锋妙道”的修行方式。他认为书法与“担水砍柴”无异,是禅修的一部分,强调当下心境的直白流露,而非刻意追求技法。这种理念使其作品摆脱传统抄经的虔恪形式,转向狂草的率性表达,以“利剑斩妄念”般的笔触体现禅宗“破执”的精神。

二,担当书法中的禅意体现

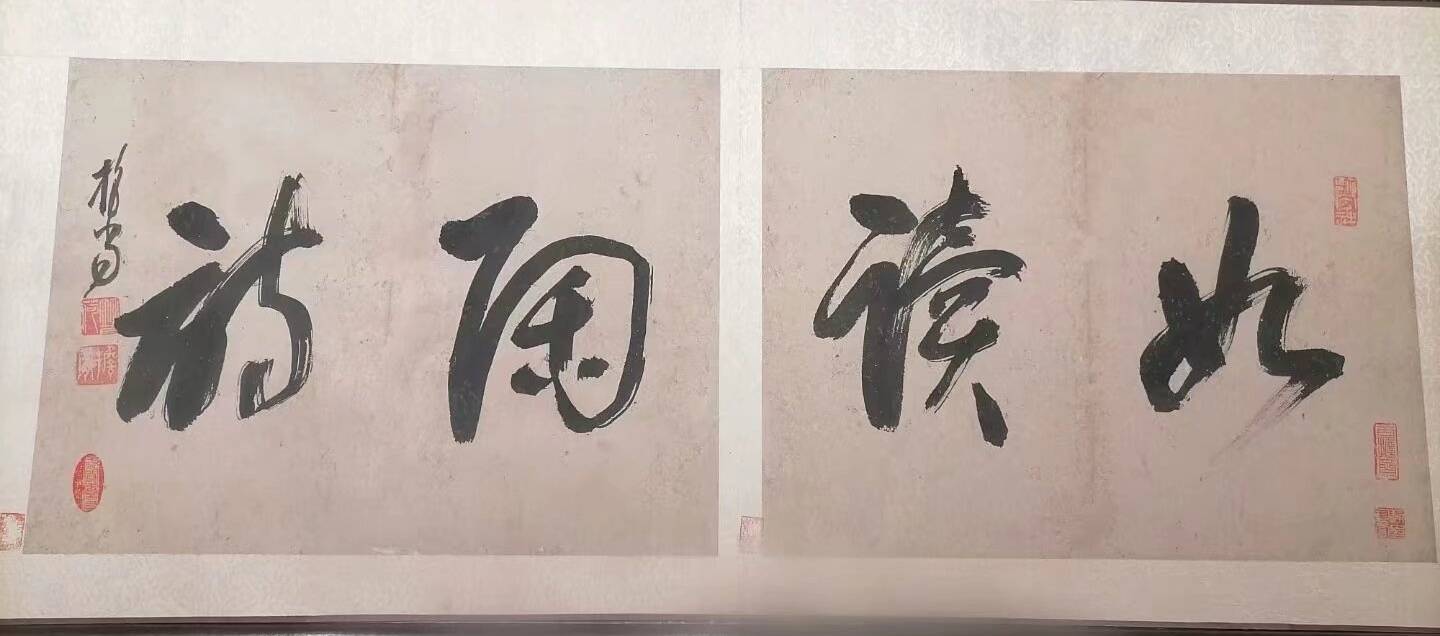

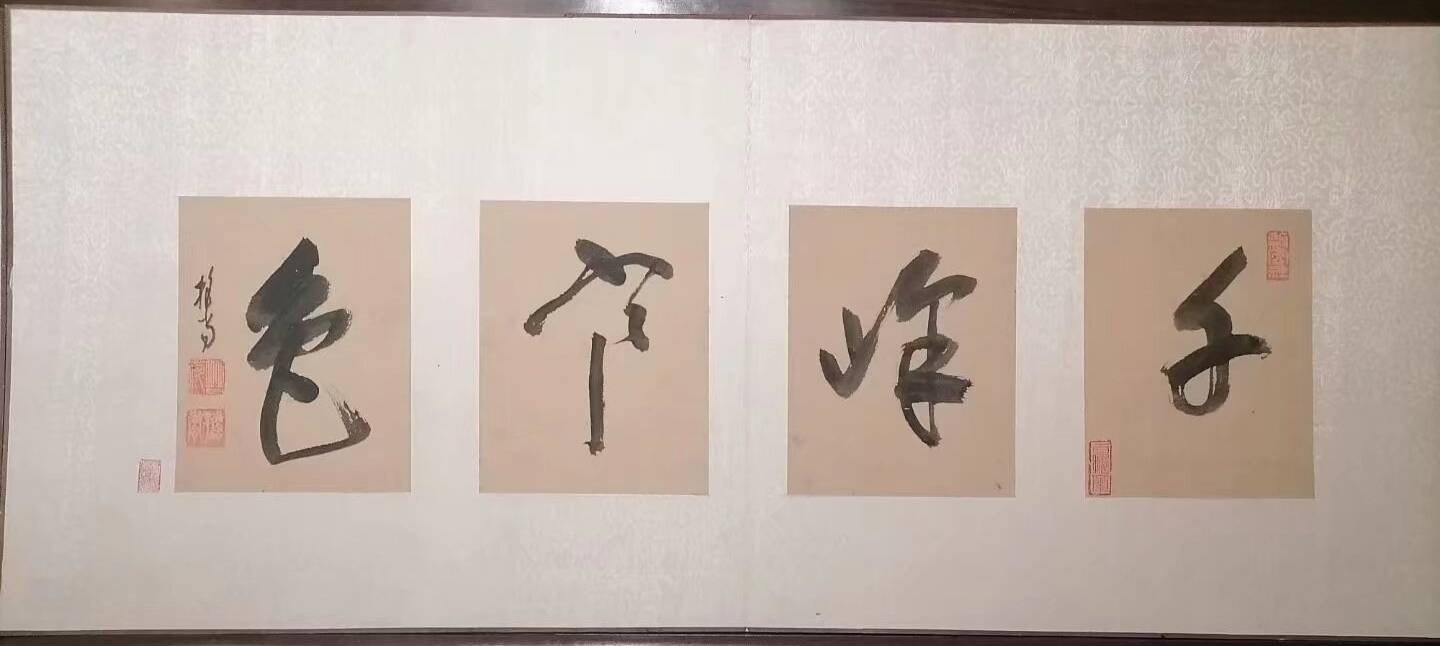

1.简练虚淡的笔墨语言:担当的书法以其简练、虚淡的笔墨语言著称,表现出一种空灵、简逸的审美风格。这种风格源于他对禅学思想的深刻理解和融入。在他的书法作品中,常常可以看到大量的留白和枯淡的墨色,这些元素不仅增强了作品的视觉冲击力,更传达了一种超然物外的禅意。

2.化繁为简,变熟为生:担当擅长将复杂的技法简化,使其书法呈现出一种生拙之美。他认为艺术创作应追求“熟极而生”的境界,即在熟练掌握技法的基础上,追求一种自然、生动的效果。这种理念与禅宗提倡的“直指人心,见性成佛”有着异曲同工之妙,体现了他对禅学思想的独特理解。

3.空灵与虚无的表达:担当的书法作品中充满了空灵与虚无的意境,这是他对禅学思想的深入领悟和表达。他强调空间的留白和墨色的枯淡,以此来传达禅宗所追求的空寂和无我。例如,他在一幅画中题道:“支离老手,非熟极而生不可。”这句话不仅揭示了他的艺术观念,也反映了他对禅学思想的理解。

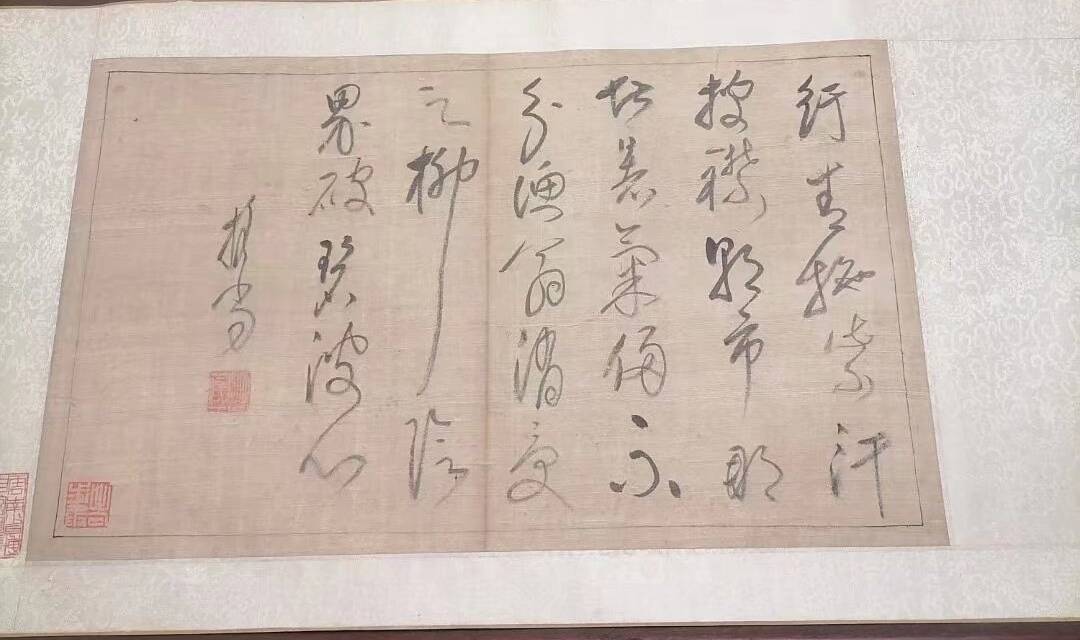

4.诗、书、画的融合:担当的书法作品往往与诗、画相结合,形成一种综合的艺术表现形式。他的许多作品中都配有题画诗,这些诗歌不仅增加了作品的文化内涵,也进一步强化了禅意的表达。例如,《踏雪寻梅》一诗:“担头多酒雪已降,行行盱见老梅桩。一枝两枝折不尽,呼童恨不连山扛。”这首诗不仅描绘了雪中寻梅的情景,更蕴含了禅宗的意境和哲理。

二、艺术表现中的禅境特征

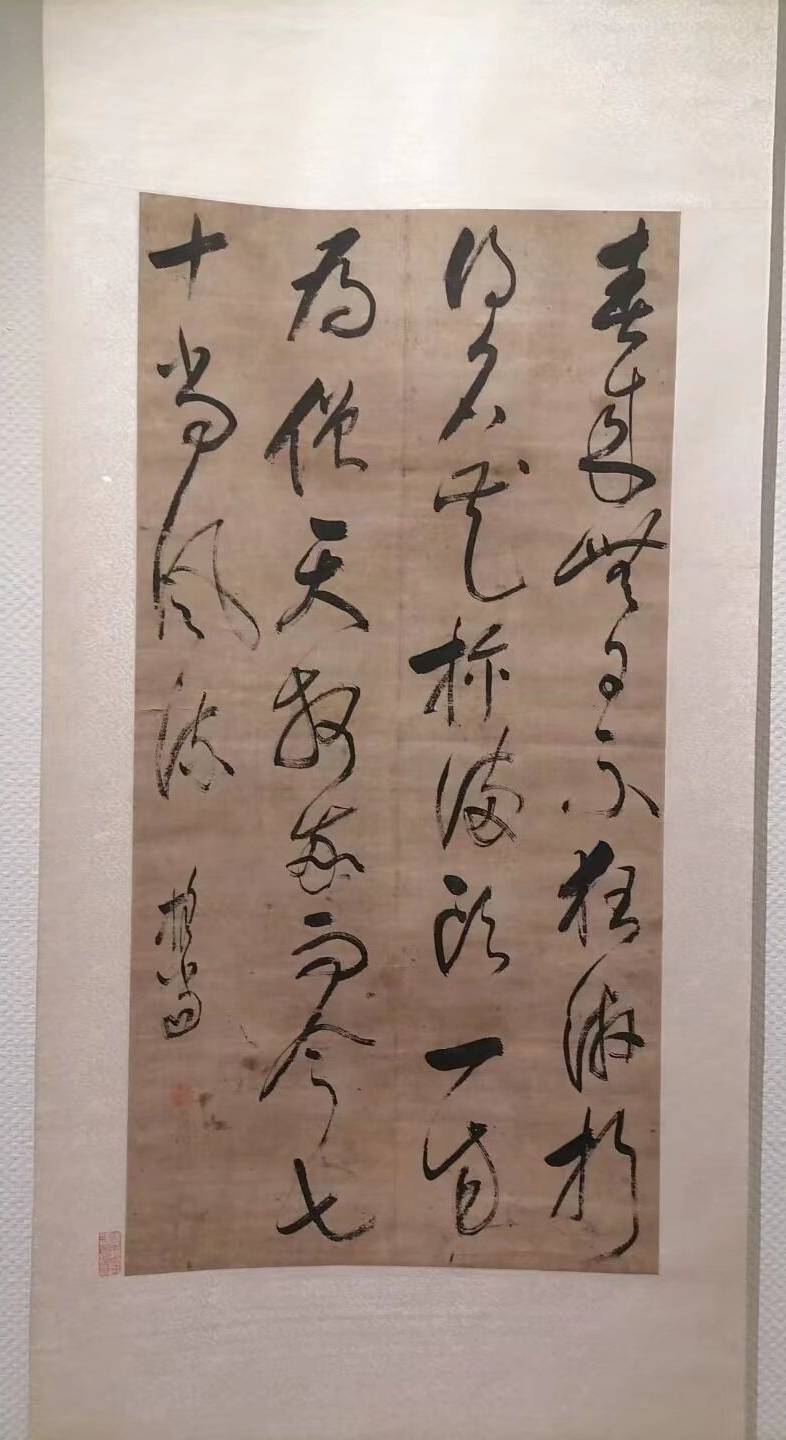

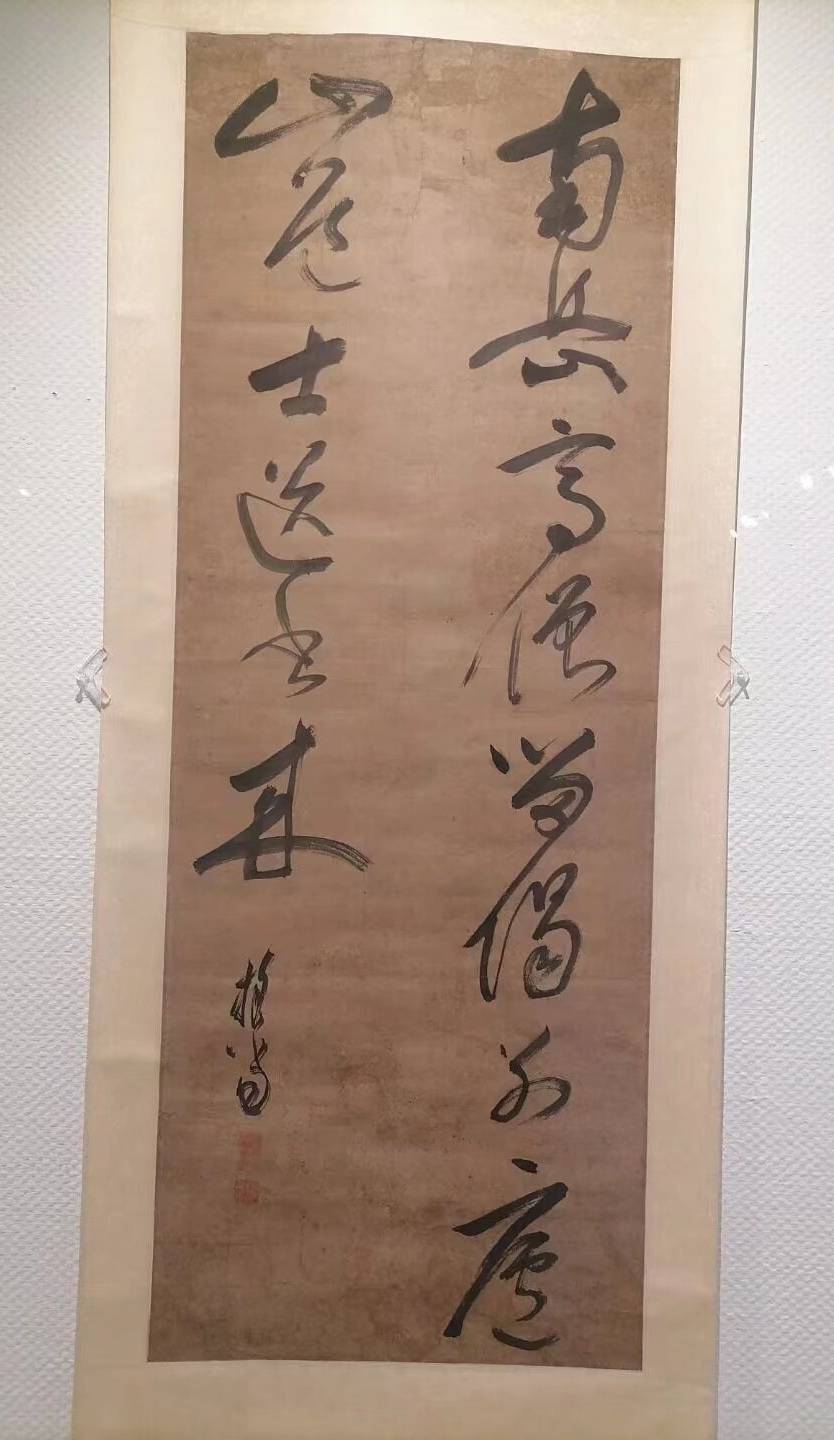

1.狂草的禅意化:担当晚年狂草达到巅峰,笔势如飞,线条“跳荡飞跃”,通过虚实相生的墨法、大开大合的布局,营造出“棒喝顿悟”式的视觉冲击。其作品《草书七绝诗轴》等,以中侧锋并用的迅疾笔法,展现“当下即永恒”的禅境,与怀素的狂草一脉相承,却更添疏狂野逸之气。

2.简率与混沌的美学:其书法从早期工稳逐渐转向“自由的混沌”,字形高古却充满生命力,如禅宗公案般打破常规逻辑。这种“减行”原则(减少刻意修饰)与禅意书法追求的“心手如一”高度契合,体现“无住生心”的哲学。

三、身份多重性下的禅艺共鸣

担当兼具文人、遗民、僧侣三重身份,其书法既是情感的宣泄,也是精神的超脱:

1.文人视角:受董其昌影响,融合晋唐传统,但突破“法度”束缚。

2.遗民情结:笔触中隐含故国之思,如《一下被他抓着后,半生痒处一时消》以禅语化解郁愤。

3.僧侣修行:晚年居鸡足山、感通寺,作品渐趋空灵,如诗云“一自为僧天放我,而今七十尚风流”,笔墨与禅心浑然一体。

4.与同时代书家的禅意对比:相较于八大山人“凝练于内”的含蓄禅风,担当的书法更显“释放于外”,以奔放的线条直接叩击观者心灵。两者虽同受董其昌启蒙,但担当更侧重狂草的瞬间爆发力,而八大山人则以篆籀笔法追求浑厚古拙,形成“南狂北朴”的禅意分野。

担当的禅意书法不仅是明末清初艺术史上的独特存在,更通过“以书载禅”的方式,将佛教哲学转化为视觉语言,为后世留下了“书画合一,禅韵十足”的审美典范。近年云南、江西等地多次举办其书画展(如2020年“一筇万里——担当书画艺术展”),这位曾被遮蔽的“云中一鹤”,正以其超逸脱俗的禅书境界,重归中国艺术史的长空。

作者:王敏善,当代书家、一级美术师、知名撰稿人等!