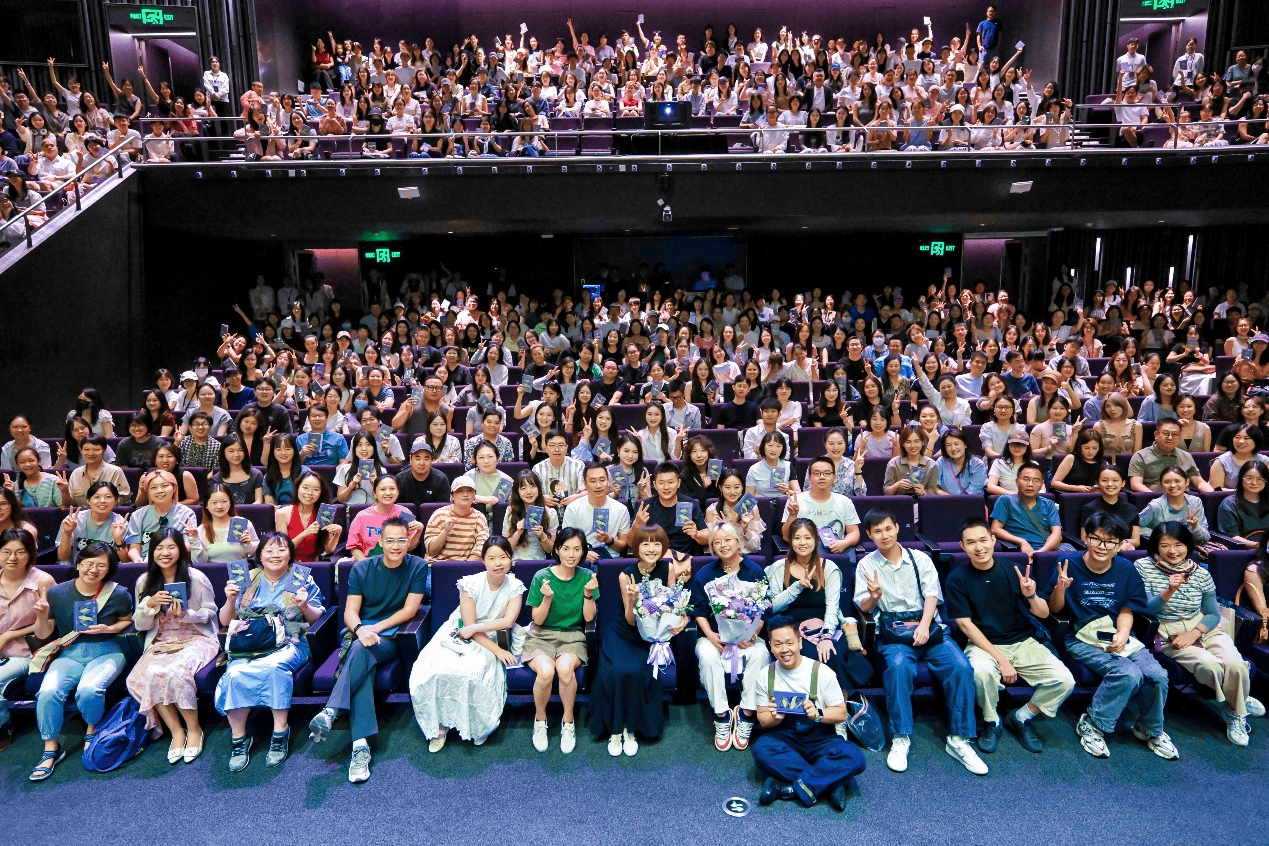

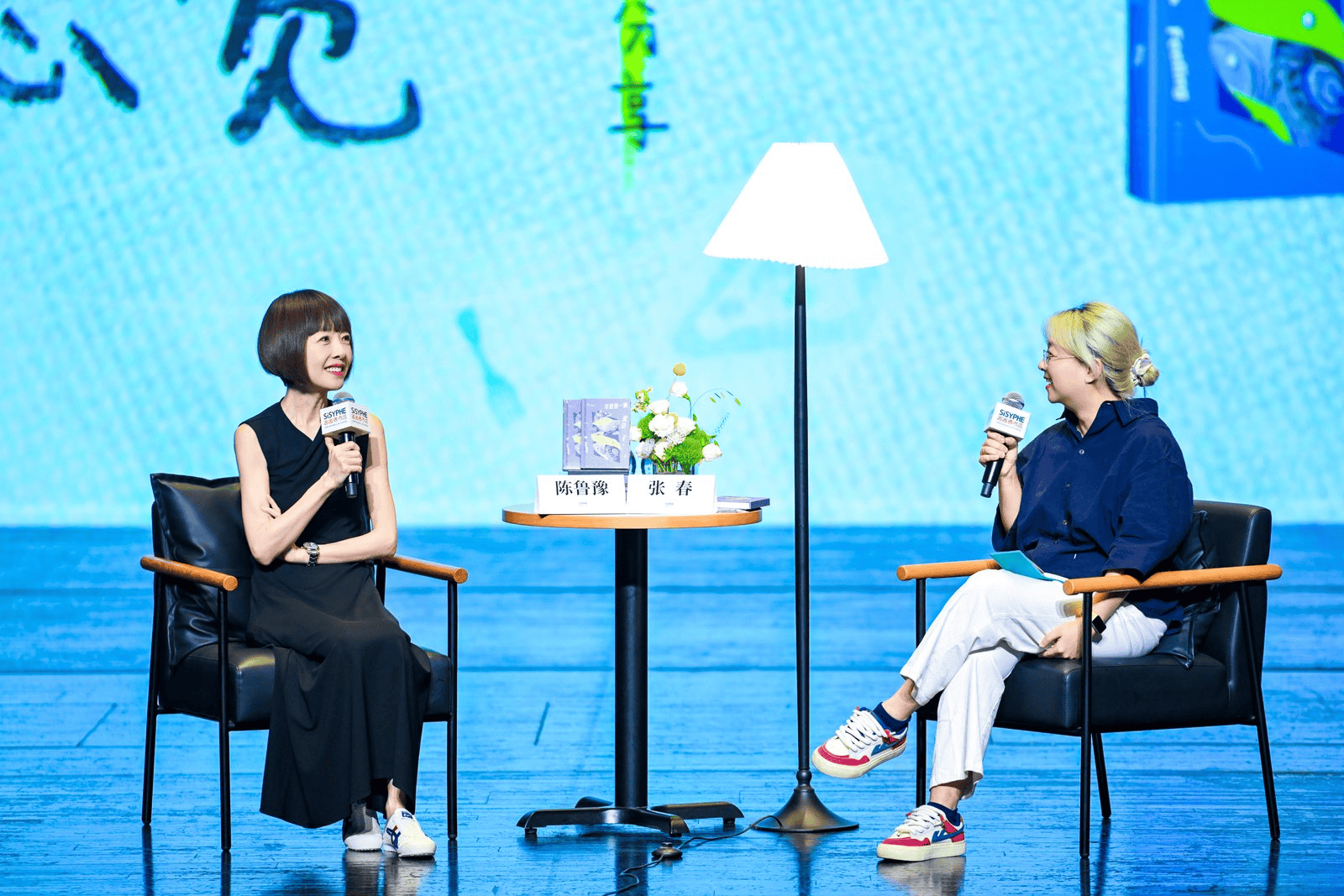

6月29日,《年龄是一种感觉》新书发布会在深圳成功举办。活动由新经典文化、西西弗书店、深圳万象天地、润艺文化四方联合主办。本书译者,资深媒体人、主持人陈鲁豫与心理咨询师、作家张春在活动现场,与读者们展开了一场关于年龄焦虑与“年龄自由”的深度对谈,畅谈对年龄、对岁月、对成长的感悟。

两位嘉宾围绕新书内容,谈及父母与子女之间“来不及”的深情与遗憾、朋友间关于生死的坦率对话,以及“年龄是一种感觉”这一命题如何在自己的人生阶段中真实展开。《年龄是一种感觉》是加拿大作者海莉·麦克吉的作品。全文以第二人称“你”作为视角,讲述了一位女性自25岁生日起,直到死去一生的经历。故事用现代诗般的语言,串联起“你”生命中的12个小故事,走过青年、中年、老年三个时期,涵盖了友情、亲情、事业、个人成长、爱情等多个主题。伴随着一个个故事,读者将有机会去探索“你”,也是自己有可能经历的一生的故事。

活动开场,鲁豫分享了自己与这本书结缘的过程,坦言作为翻译新人,自己曾经也是“被选择”的角色。对于翻译《年龄是一种感觉》的决定,鲁豫真诚地表示不管是当时、现在抑或未来,自己依然会做出同样的选择,因为这本书确实给了她太多的情感共鸣。

鲁豫说道,自己在翻译中多次流泪。书中父亲在给孩子发消息的过程中,渐渐不再附上自己喜欢的金曲,也不再要求孩子回复的故事,尤为触动她,“孩子与父母之间的关系,一定是遗憾的,一定是来不及的。不管想过多少次要对爸妈更好,但你回过头去看,依然有些时刻会让你特别崩溃,就像有很多的事情想做,但是已经来不及了。”

类似的触动,还来自书中那些“当时只道是寻常”的片段。如在主人公与父亲、母亲、哥哥在家庆祝自己25岁生日的时刻:这个生日你会和父母、哥哥一起在家过,就是你小时候住的那个家。此时你根本想不到,这样的时刻以后也不会再有了。轻轻一句“以后再也不会有了”的,也让自己十分触动,“我当时第一次翻到那个地方,瞬间被扎到。你明白生活当中有许多寻常时刻,其实以后不会再来。”

作为心理咨询师,张春觉得本书之所以具有强烈的治愈感,是因为它以一种叙事疗法的方式将个人的经历变成故事讲述了出来:“只要把它作为一个故事讲出来,把它从混乱的千头万绪的生活里面抽出来,它就会治愈。哪怕你什么都没做,哪怕只是把它作为一个故事讲出来,它就有用。”她提到,很多时候我们会觉得自己一天下来什么事也没干,会感觉到失落与无意义,然而,“今天跟昨天有区别,昨天跟前天有区别……你如何度过这一天又一天的时间?它是重要的,这件事情本来就有意义。”

鲁豫也很赞同这种细节与重复的力量,“我始终认为重复有必要,你把每天好像是一成不变的日子,就这样一点一点地用具体到多少块钱的数字把它记录下来,不断的重复之后,就会产生某种莫名的力量……这本书之所以让大家都能够有很深的共情,这恰恰是因为主人公其实是在生活当中没有经历太多惊心动魄的一个人。”

循环往复又有细碎差别的日常,或许就是生命的温度与意义所在。

活动中,“年龄”成为多次被提及的关键词。这场对谈没有回避年龄的增长与衰老带来的现实困境,而是直面这一话题,探讨了全新的看待时间与自我关系的方式。

鲁豫直言,虽然刚过55岁生日,但她对这个数字几乎没有感知,“可能从第三方的视角去看,你会觉得55岁是一个很大的数字,但我觉得这个数字跟我没有关系,我很少去想我现在几岁了。”她坦率回应了张春关于“最喜欢的年龄”的提问,认为自己47岁之前的状态“是相对懵懂的,而且是糊涂的,更像是被一种力量推着往前走。”但真正的转变发生在47岁之后,“变得更明确、更清晰、而且内心而言也更笃定,那种感觉是我非常喜欢的。”

张春则提出了一个深刻的感知:“时间并不是一年一年地过,而是跳跃式地被某些关键节点所定义。”她用自己的体验来说明这种感受:“我对我的21、22都没有印象,我觉得自己是一下就到23,然后35,然后就43。”在她看来,人对于年龄的感知往往是非线性的。“我们会有一瞬间过完这一生。”

对于现场读者提出的“如何面对衰老与容貌变化”的提问,鲁豫真诚回应:“变老不是愉快的事,能够拥有55岁的阅历与30岁的状态当然是最完美的,但人生不是这样的。”“我可能呈现出跟我们想象当中的 55 岁的女性不一样的外在。比如说你的身材,你的感觉,你所谓的那种年龄,少女感或少年感。但我告诉我自己不要迷恋这个感觉,因为这个感觉一定会失去的。”“一个人,一个女性,她的先进应该取决于此刻做着这个事情,是你觉得很酷的,是你根本想象不到一个人在 55 岁、65 岁还能够在做的事情,这个是我应该迷恋,要抓住、要努力的。”“人生有远远比保持年轻更值得你追求,更值得我们觉得被激赏的那种东西。”

作为鲁豫的好友,张春知道鲁豫一直很认同翻译这个职业,但依然想问她——“为什么现在开始做翻译?”鲁豫说直到近几年,自己才真正开始“直面我的才华,直面我的能力”:“如果到我这个阶段依然不能正视这一切的话,那么更年轻的人们还有什么样的希望跟可能性?以前我始终认为自己是过年回家坐小孩桌的人,这种感觉很可贵,它让你不把一切当做理所当然。但这些年我开始意识到我具备这个能力与可能性,所以我会更有意识地承担起这一切。”

有人因她的采访坚定职业方向,有人因为她的一句话在情绪低谷中找到出口。正是这些来自真实世界的反馈,让她更加确认,她的表达是有力量的,而她的人生轨迹,也许正在为别人提供一种“未来的可能”。